民国时期察哈尔地区的灾荒及其影响探析

2019-04-18刘晓堂

刘 晓 堂

(包头师范学院 历史文化学院,内蒙古 包头 014030)

翻检竺可桢先生的《中国历史上气候之变迁》,我们不难发现这样一条规律,即愈趋晚近,灾荒愈趋严重。民国时期虽然只有短短38年的时间,但却是中国历史上灾荒最为频繁、危害最大、影响最为深远的一个时间段。灾荒史家夏明方先生精辟地指出,“如果说一部二十四史,几无异于一部中国灾荒史(傅筑夫语),那么,一部中国近代史,特别是38年的民国史,就是中国历史上最频繁、最严重的一段灾荒史。”[1]5

民国时期察哈尔地区灾荒频仍,造成了严重的社会影响和社会后果,是该地区最为严重的社会问题之一。就目前而言,学界关于民国时期察哈尔地区的灾荒及其影响等问题上研究成果稀少。①就研究领域和范围而言,学界尚未有关于民国时期察哈尔地区灾荒问题的专题论文出现。探究民国时期察哈尔地区的灾荒及其影响,一方面可以填补灾荒史研究领域的空白,深化灾荒史和区域社会史的研究,另一方面也可以发挥存史资政的作用,为今天的灾害防治提供有益的借鉴。因此,本文拟对民国时期察哈尔地区的灾荒及其影响进行一次较为深入、系统的研究。

一、灾荒概况

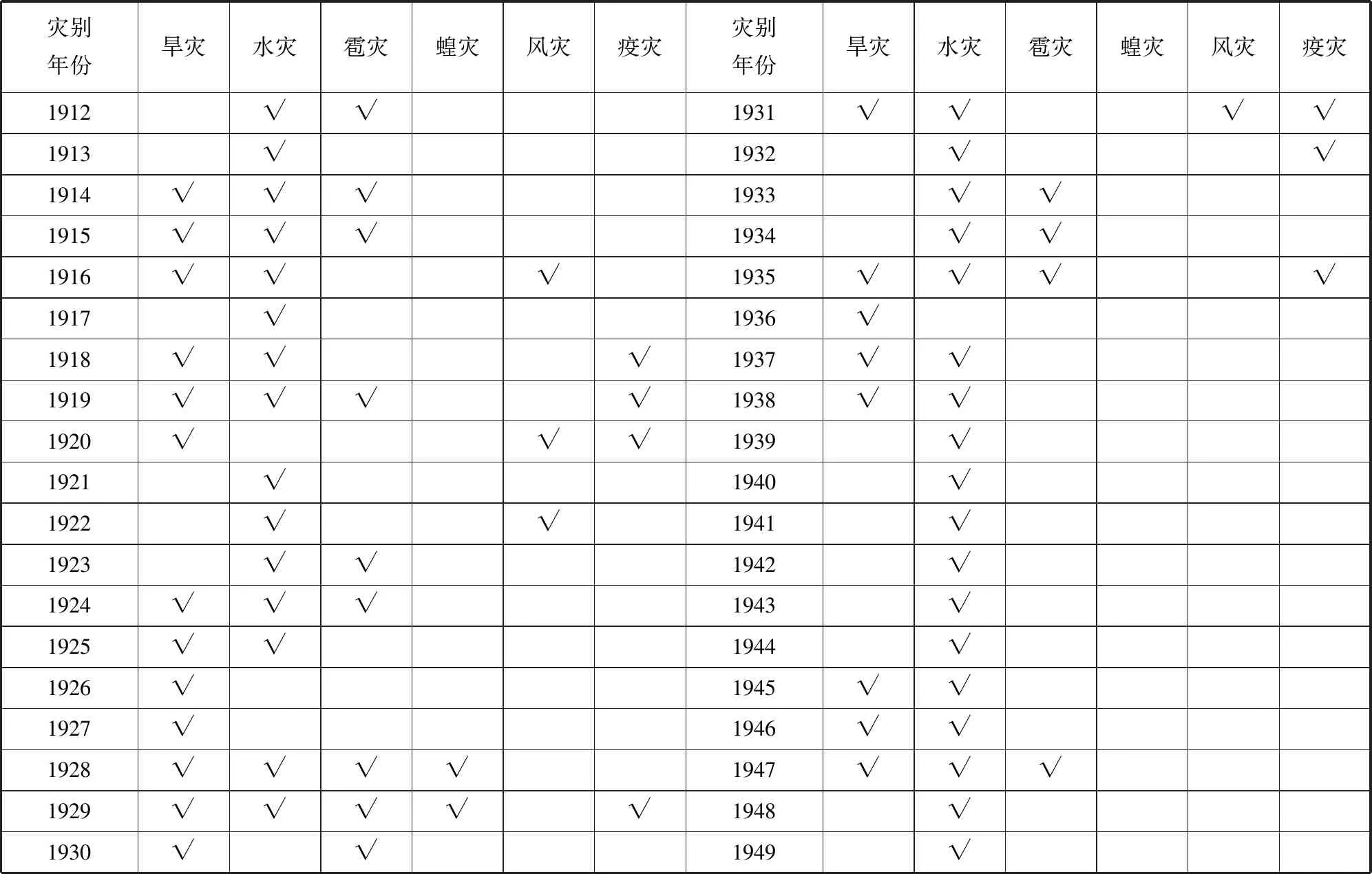

目前而言,民国时期察哈尔地区的灾荒研究成果稀少,对其概况更无明确的统计出现。为进一步明了民国时期察哈尔地区的灾荒概况,本文主要依据《近代灾荒纪年续编》《中国近代十大灾荒》《中国近代农业史资料》《农情报告》《察哈尔经济调查录》《各省灾情概况》《西北视察记》《察哈尔省各县实况调查报告》《晋冀察绥赈灾委员会报告书》《张家口水灾之影》《张家口地区水利志》以及相关的民国地方志,将有察哈尔地区灾况编制成表(见表1)。

表1仅仅是一个初步统计,疏漏之处,在所难免。但是我们可以看出,民国时期察哈尔地区几乎无年不灾,并且常常一年之中多灾并发。在38年内,一年中仅发生一次灾害的年份仅15年,二种灾害的有11年,三种灾害的8年,四种灾害的3年,五种灾害的1年。通过表1,结合相关文献资料,民国时期察哈尔地区灾荒有以下几个特点:

(一)无年不灾,多灾并发。民国时期的38年中,察哈尔地区无年不灾,许多年份都是多灾群发,主要有两种情况:一种是一年之中,同一地区迭遭多种灾害。如1931年阳原县“大风,并有十余村被霜灾者,箕箕疃且受雹灾而遍村患小儿瘟灾者尤甚,死亡至多。但经传染,医药罔效,七马坊一村,为匝月竟死男女童八十余,统计全县则死亡率当有惊人之数矣。”[2]卷十六·前事1929年,张北县“云头坝三牌一带村庄自春徂夏无雨,一切禾苗尚未播种。至七月十七日始降甘霖,无论何苗亦不播种,秋收无望,民心恐慌。新河口二牌一带一春无雨,播种之地甚少。不过有数顷之田。彼时可望收二三成至七月间,阴雨缠绵,竟降三四日之久,河水骤涨遂将两岸之地冲毁无余。”[3]卷八·大事记

表1 民国时期察哈尔地区灾荒概况一览表

另一种情况是同一年中,不同地区遭受不同的灾害。1928、1929年,察哈尔地区16县遭受旱蝗霜鼠等灾,1930年全省16县旱雹迭至。[4]69-701932年,张北县发现虎烈拉传染甚速,各村均有染此症者。[3]卷八·大事记同年,万全县境内“洋河北岸各沙河山洪暴发,田地多被冲毁,新河流域受害更钜。”[5]卷十二·大事1932年夏秋之交,龙关县“虎疫(霍乱)盛行全县,死人千余,雕鹗一区占数多。”[6]卷十九·灾祥志

(二)灾害种类多,以水旱雹灾最为严重,打破“南涝北旱”的规律。根据表1数据统计,民国时期察哈尔地区共发生水灾33年次,旱灾21年次,雹灾13年次,疫灾7年次,风灾4年次。当然这仅仅是一个粗略统计,虫灾、霜冻、雪灾也尚未统计在内,但基本上反映出了民国时期察哈尔地区灾荒的整体情况。在自然灾害中,水灾最为频繁,平均1.15年发生一次,1924年、1946年均发生了特大水灾,从而打破了“南涝北旱”的规律;旱灾次之,平均1.8年发生一次,1928、1929、1930年均是旱魃肆虐之年;雹灾位居第三,平均2.92年发生一次。

(三)灾害呈现出了十分突出的续发性特征。阳原县1918、1919、1920连续三年大旱。[2]卷十六·前事怀安县1912至1918年,迭遭水患,民商痛苦已极。[7]卷四·沟渠

自1924至1930年连续八年,察哈尔地区饱受旱魃肆虐之苦。1924年察哈尔地区“自春至6月(五月)亢旱极烈”[8]833,1925年察哈尔地区“耕种之地禾稼全枯,收获遂至无望,而游牧之区,水草一荒,牛羊强半死亡。”[9]77-811926年,“怀安县六月末始雨,收成大歉。万全小暑始雨,只收十之二三。张北旱,基本无收。涿鹿县旱。”[10]1927年,万全县“小暑后始雨,全县灾情平均在七成以上。”[5]卷十二·大事1928至1930年,依据“灾情的轻重是按照被灾区域的比例及灾荒的程度,各省以灾情的轻重为四级如下,一:陕、甘、青、绥,二:鲁、豫、察,三:苏、桂、粤、浙、皖、四、滇、川、闽、热。”[11]察哈尔列为第二级,灾情十分严重,全省16县全部被灾。

(四)水旱雹灾害具有明显的季节性特征。水灾大部分发生在夏秋季节与夏秋之交;旱灾以春夏之交、夏秋季节为主;雹灾多发于夏季和夏秋之交。这种明显的季节性特点是由察哈尔地区属于温带大陆性气候、降水量少且集中、气候年际变动较大、地形复杂多样等多种因素决定的。

二、灾荒成因

灾荒史专家夏明方先生指出:自然灾害“实际上就是这两种因素(即自然因素和社会因素,作者注)作用于人类社会时分合交错的结果。”[1]2察哈尔地区灾荒的成因也概莫能外,分为自然因素与社会因素两大部分。

(一)自然因素。主要有地形、气候与河流等方面的因素。在地形方面,该地区兼有高原、山地、丘陵、山间盆地等多种地形。地势总体特点为西北高,东南低,阴山山脉横贯中部。以地形、地势为标准,察哈尔地区分为三部分,即南部、中部和北部。南部主要包括口外十县,地貌的突出特点是山地、丘陵、河谷和盆地相间分布,山岭绵立;中部主要包括口北六县,地形为高原,属于蒙古高原之一部分,北部无明显天然屏障,全年大部分时段处于强劲干寒的西北气流控制下,夏季暖湿气流到此已为强弩之末,很难带来降雨,气候干寒多风;北部则为锡盟及达里冈崖牧场,同样属于蒙古高原。在气候方面,察哈尔地区属典型温带大陆性季风气候,冬长夏短,冬冷夏热。加之复杂的地形因素,此一类型气候很容易引发旱灾、水灾、雹灾、风灾等自然灾害。

察哈尔地区冬季位于蒙古高压控制之下,因而多寒潮天气,常常引起剧烈降温和大风,坝上高原常出现雪暴,俗称“白毛风”,而冬春之交则易风沙为虐,易发风灾;夏秋季节,由于地形的复杂多样,容易形成不稳定对流,因而常常造成雷阵雨和冰雹,容易引发雹灾,这是察哈尔地区一个非常重要的气候特点。龙关县就因“四面环山,寒暖无常,雹灾叠见。其年代无考雹灾漏列者不可胜计。又山皆童秃,飓风时起,风旱偏灾年年有之。”[6]卷十九·灾祥志年降雨量较少,雨季集中且年际变化大是察哈尔地区气候又一重要特点。由于该地区降雨量年际变化较大,“多雨年和少雨年的雨量可相差二三倍,月雨量的年际变化则更大,最多可相差10倍以上。如果农业生产的关键季节少雨,就会发生干旱。”[12]夏季降水集中,则易于引发水灾。该地区“仅六、七、八三个月降雨量就占到全年的70%左右,而七、八两月降雨量就占到全年的50%以上。雨量这样集中,在全国是比较突出的。”[12]在河流方面,察哈尔地区主要河流有七条,即洋河、清水河、桑干河、壶流河、妫水河、永定河与白河,主要分布在察哈尔地区南部,全部属于海河水系。察哈尔地区水患尤烈,河水之泛滥是为其之重要原因。而河流呈扇状分布、泥沙含量大而河道淤塞则是导致该地区河水泛滥的首要因素。河流泥沙含量大往往容易导致河道淤塞,因而极易导致河水泛滥而引发水灾。李延墀先生曾一针见血地指出,“察省南部十县境内,细流交贯,水量较多,灌溉问题,尚易解决。惟各河床因水流挟带泥沙,日积月累,渐污浅窄。设若一旦霪雨绵起,山洪暴发,两岸田园,时有淹没之虞。”[13]219

(二)社会因素。农村经济凋敝,农民生活贫困;匪患猖獗;森林匮乏,森林覆盖面积小等是导致灾荒的社会因素。民国时期,察哈尔地区农业发展水平低下,农村经济凋敝,农民生活贫困,因而抗御灾荒能力较低。据统计,1933年察哈尔地区农民总计为312 563户,1 497 776口占全省人口之四分之三,盖全人口约为190万也。而每年亏折、生活困难者,占125 830户,569 964口,居全数三分之一强,其农民生活之痛苦,可知矣。”[13]13-14

苛捐杂税和繁重的兵差是强加在民众身上的沉重枷锁。据中央研究院社会科学研究所调查,“察省十六县的平均兵差负担每户62.73元,每人为11.35元,每亩为1.84元,像赤城每亩负担竟会达5.46元。”[14]

猖獗的匪患使得本就贫困的农民更加贫苦,加深了乡村社会的贫困化,降低了民众的抗灾能力。张北“富家‘请财神’,贫者赶牲畜,迫以勒赎,多至数千百元,少亦须数十万元。俾得贫富均不聊生,此张北近年受匪害之情形也。”[3]卷八·大事记在一定程度上,土匪与农村经济凋敝、农村破产、灾荒发生互为因果,相互促进,造成恶性循环。正如时论所指出,“近年来军阀构乱,匪患不除,以致人民元气大丧,实为促成灾荒的最大原因。”[15]

察哈尔地区森林匮乏是该地区水旱风雹等灾害频仍的重要原因。至民国时期,察哈尔地区森林面积少的可怜,仅占全省土地面积29%,而林地则只占全省土地面积0.6%。[16]森林的极度匮乏导致水旱风雹等自然灾害的频临与并发,龙关县“四面环山,寒暖无常,雹灾叠见。其年代无考雹灾漏列者不可胜计。又山皆童秃,飓风时起,风旱偏灾年年有之,但少水患耳。”[6]卷十九·灾祥志怀安县“地居高原,树木又少,是以雨量甚缺,常苦亢旱。”[7]卷四·沟渠历历在目的灾害给我们以必须要保护环境、爱护自然的深刻警示。

三、灾荒的影响

民国时期,在传统的小农经济仍占主导地位的情况下,频仍的灾荒给察哈尔地区带来了巨大的社会危害,造成了严重社会后果。

(一)灾荒打击下的灾民。首先,灾荒造成了人口大量死亡。在社会救灾机制不完善、农民抗灾能力较弱的情势下,骤然而至的自然灾害往往导致大批人口死亡。1918年9月,万全县“发现鼠疫各村均有罹此死亡者。”[5]卷十二·大事1920年,阳原县“九月十三日大雷振,暴风起。瘟疫亦继以起,死人甚众。”[2]卷十六·前事1924年,张家口山洪暴发,造成3000余人死亡。关于此次水灾,华洋义赈会的报告称:“二十年来所未有,水涨之高达二十英尺(6.1米),巨潮若城,冲没张镇城东一部者历三小时之久……内有三千人民猝尔丧命。”[17]大灾之后有大疫是人们耳熟能详的俗语。1931年,阳原县大风为灾,“并有十余村被霜灾者,箕箕疃且受雹灾而遍村患小儿瘟灾者尤甚,死亡至多。但经传染,医药罔效,七马坊一村,为匝月竟死男女童八十余,统计全县则死亡率当有惊人之数矣。”[2]卷十六·前事1932年夏秋之交,龙关县“山洪暴发毁地颇多,又以虎疫(霍乱)盛行全县,死人千余,雕鹗一区占数多。”[6]卷十九·灾祥志万全县亦发霍乱“一区宣平堡第八滩、苏家桥二区东红庙一带,三区水庄屯、暗庄屯,五区梁庄等村死亡均多。”[5]卷十二·大事

1928至1930年察哈尔的大旱灾对于灾民来讲,简直就是一场无声的屠杀。据调查1928年中“极贫民户计各县六十余万人,盟旗三十余万人;次贫者月二百四十万人。北方早寒,风雪交集,极贫者因疾疠、流离、冻馁而死亡者约十之三四。”[9]77-811930年,仅“万全一县报告,饿毙者已有五百余人,极贫待赈者数万人。”[4]67

其次,大灾之后灾民生活往往变得异常艰难,粮食缺乏,物价飞涨,灾民无粮可食几乎成为必然现象。

由于生存机会的急剧减少和食物的极度匮乏,灾民已达饥不择食之地步,其况至惨。1928年,万全县“收成平均不足二成,食糠之人十有六七。”[5]卷十二·大事怀安县“秋收不及二成,饥甚,民将树皮草根,剥剜殆尽。”[7]卷十九·大事记与灾民无粮可食相对应的是粮价飞涨。1930年,随着旱灾达到顶峰,万全县“秋季米价每斗涨至大洋三元,”[5]卷十二·大事同年,怀安县“斗米价至三元六七”[7]卷十九·大事记,而阳原县更是出现了“小米每斗价至四元”的情况。[2]卷十六·前事第三,灾荒造成大量农民流离失所。灾荒打击下的灾民,衣食无着,无处安身,为求一线生机不得不四处逃亡。翻检方志,我们可以看到一幅幅灾民流离逃亡的惨痛图景。怀来县“近数年以来迭遭年荒,水旱流行、冰雹交加,灾情奇重,以致人民无食,因困苦之状达于极点,富者尚能转借糊口,贫者惟有出境乞食。”[18]1929年大旱,怀安“秋收绝望,各村贫民逃荒及行乞者,计有万余人,饥毙者无数。”[7]卷十九·大事记万全“全县秋收平均不满三成,赴口外就食者约计不下三千余人。”[5]卷十二·大事1929年阳原县水患旱灾并发,“阴历六月十三日,始降雨,秋收仅二成且有未得春耕种籽之数者。而揣骨疃并遭雹水两灾,堡西居民房屋被冲毁者甚多。灾民流离,其景至惨。”[2]卷十六·前事与灾民流离失所相对应的是人口贩卖的猖獗。据《申报》载,“绥远、察、冀多小脚女孩,清秀儿童,大都流入张家口、北平,甘为人奴,竟有幸灾乐祸屯买居奇者。”[19]

第四,灾荒对灾民的心理造成了巨大影响。一方面惨烈的灾荒在灾民的心中留下了无法抹去的心理阴影和精神伤害,摧残着他们的灵魂。根据南京国民政府赈务处的调查结果,1928至1930年的大旱灾中,处于绝望中的察哈尔灾民“始则鬻儿女以求生,拆屋宇以供爨,继则耕牛畜犬屠宰一空,树根草皮掘食净尽,因投生无路,容身无所,而閤户自尽者指不胜屈。”[9]77-81此次旱灾,给察哈尔人民留下了深刻而惨痛的记忆:“民国十八年,三年遭荒旱。草籽糊糊面,一口吹上天。头等人家卖骡马,二等人家卖庄田。三等人家没得卖,大街小巷卖儿男。上房饿死高堂母,下房饿死老爹爹。百姓饿死有多少,穷人饿死万万千。”[20]另一方面,苦难是信仰的温床,同样也是迷信思想的滋生地。频繁而至的灾荒进一步加深了灾民的迷信思想。1936年,察哈尔夏秋之间亦亢旱为灾。8月22日(七月六日)《大公报》称:“本年(张家口一带)数月不雨,禾苗均将枯槁。近复落霜二次,秋收已成绝望。……察南各县亦大部荒旱,赤城自入伏以来迄未降雨,禾苗已现大旱状态。四乡农民均结队游行求雨。”[8]10691937年,察哈尔各县旱魃肆虐,“自入夏以还,滴雨未降,灼热异常,华氏表每日均在八十度以上,洋河及桑干河,水势骤减,深水处仅一尺有半,已种禾苗,均行枯槁……庄农莫不忧戚,抬神祈雨,随处可见。”[21]

察哈尔地区民众对龙神的信仰,亦可反映灾荒对于民众心理所造成的影响。张北县“以务农为生活者最多恐遭旱灾,以求龙王保佑,故多建龙王庙。”[3]卷三·建置志在阳原县,“龙神之祀,亦甚普遍,各村皆有,农民祀之甚虔。因其职司云子,故每于初秋(七月十五日者多)献戏三日以外,因天旱而祈雨,若将甘霖,临时献戏者亦有之。”[2]卷十·礼俗志

(二)灾荒对察哈尔农村经济的影响。民国时期频仍降临的自然灾害,给脆弱的察哈尔农村经济带来沉重打击,造成了严重后果。

首先,灾荒造成巨大的经济损失。从以下数字可窥其一斑:

1914至1916年,察哈尔地区被旱农田面积65 963亩,被旱园圃面积324亩;被雹农田29 248亩,被雹园圃62亩。[22]

1919年8月,多伦县水雹并发,据统计,被雹区域至少280余方里,被水冲沙淤压耕地有70余顷,冲毙牛羊不知其数,坍塌房屋甚多,人畜亦有被雹击死者。[23]

1924年,张家口遭受水灾,死者3000余众,露宿于外之难民约5 000人,损失2 000余万元。[24]

1936年,察哈尔地区遭受旱灾,受灾面积达184.44万市亩,损失稻谷、高粱、小米、玉米、大豆、甘薯等多种农作物155.02万市担,价值717.15万元。[25]

1946年7月,察哈尔省之“察南、察东地区,突降暴雨,山洪暴发,河水猛涨。仅察东地区5县毁地20万亩,造成八十年来未有过的水灾。”[注]参见李海清:《张家口文史资料》第23辑,1993年,第246页。

1947年,延庆县庆和乡等地被雹,“被灾农作物面积,计豆类1 400亩,稻类3 580亩,高粱3 520亩,总计达8 500亩。”[26]

值得一提的是,灾荒对察哈尔地区的农业造成了深层次的冲击,从而使得农民陷入结构性的贫困之中。以果业来说,怀来水果区“每因歉年需款孔殷之故,农人忍痛地以极低的价格,定了若干年的合同,将自己视如生命一般重要的果树园,预典给平津一带资本雄厚的各大水果行了。所以我们虽然觉着,近年来果实价格,日趋高昂,但是栽培果树的农人们,所得到的利益,反而一天天减少的”,况且“农人以极低价格向大水果行预卖果树园的产品,如典花、典枝,其价仅及收成时卖价的一半。”[27]葡萄是宣化县的名产,正常年景本能给农民带来一定收入,“每年运销平津各埠,获利至厚,实为此间一大富源”。[28]441935年,宣化县葡萄“已亘五千余架之谱。惜自1930年迄今,连被雹灾四次……1935年产额原有560 000斤之希望。不幸又遭雹击,仅剩370 000斤左右。损失当在16 000、17 000元,以是养植各户,靡不仰屋兴嗟。”[28]45

其次,灾荒造成察哈尔农村劳动力的大批流失和减少。灾荒是造成农民离村的最重要因素之一,造成了农村劳动力的流失。据国民政府实业部中央农业实验所调查,在察哈尔地区农民离村的原因中,农村经济破产占5.1%,水旱灾害、其他灾患及农产歉收占30.9%,匪灾占33.3%,贫穷而生计困难占15.4%,捐税苛重占5.1%,农产物价格低廉占5.1%,其他占5.1%。[29]

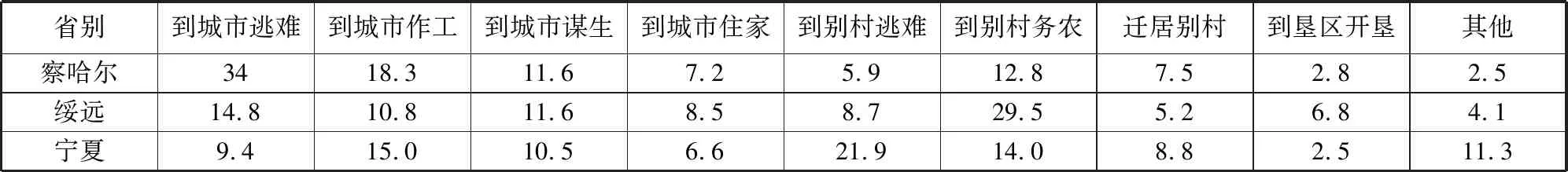

对于农民离村之后的去处,我们可以参考下表3:

表2 察、绥、宁三省农民全家离村之去处百分比(%)

资料来源:国民政府实业部中央农业实验所:《农民离村之原因》,《农情报告》,1936年,第7期,第177页。

由表2可知,察哈尔地区农民全家离村到城市逃难、谋生和到别村逃难和占到全家离村农民总数的39.9%。农民多逃往城市,应当是因为救灾机关常常设在城市里之缘故。据统计1931年至1933年,察哈尔全家离村之农家共18924家,约89 699人,那么到城市逃难、谋生和到别村逃难的人则达到约46 194人。有青年男女离村之农家共17 038家[29]173。而青年男女离村后到城市作工、谋事的占到48.3%,可见农村青年劳动力流失严重之一斑。[29]178大量劳动力的流失和减少,必然影响到农村经济的发展和灾后农村恢复重建。

第三,灾荒造成大量田地荒芜。频仍的自然灾害,尤其是水灾,严重破坏了农田生态系统,对最重要的农业生产资料——田地造成巨大破坏。一方面,水灾等自然灾害直接摧毁、淹没田地,使大面积田地荒芜;另一方面,灾荒引起农村劳动力的大量流失,导致田地因无人耕种而荒芜。清光绪二十一年(1895),东小庄村因水峪口沟洪水泛滥,沿沙河田地淹没殆尽,至今无法修补。[2]卷十六·前事1919年8月,多伦县“被水冲沙淤压耕地有70余顷。”[23]1924年阳原县“五马坊因水峪口沟洪水扩大,沙河附近地亩之毁伤,不计其数。大渡口村因河水暴发,冲毁田地亦多。”[2]卷十六·前事1924年6月,万全县“大雨连绵,洋河及各沙河水势均汹涌数日,冲毁田地统计约在二十顷以上。”[5]卷十二·大事1929年,该县“洋河北岸各沙河山洪暴发,田地多被冲毁,新河流域受害更钜。”[5]卷十二·大事1931年6月,该县大水,冲毁农田无数。[5]卷十二·大事

(三)灾荒引起的社会冲突。如果说“饥寒起盗心”是流传已久的乡谚,那么“凶岁子弟多暴”则是耳熟能详的俗语。而两者无疑都反映了古人对灾荒作为社会冲突重要动因最为直观的认识。当灾荒严重以致食物极度缺乏而面临生存危机之时,人们常常会铤而走险做出越轨行为。邓拓先生对此言到:“历史上累次发生之农民暴动,无论其范围大小,或其时间之久暂,实无一而非由于灾荒所促发,即无不以荒年为背景,此殆已成为历史之公例。”[30]而民国土匪问题研究专家贝思飞亦富有卓识地指出“贫穷总是土匪长期存在的潜在背景,而饥饿又是通向不法之途的强大动力。”[31]

频仍的灾荒成为土匪蜂起的重要原因,从而加剧了社会动荡。1929年,怀安县大旱,“至春徂夏,点雨未将,秋收不及二成,饥甚,民将树皮草根,剥剜殆尽。同年大股土匪袭击左卫城未克,转踞东塔村,焚掠备至,团丁张贵死焉。”[7]卷十九·大事记灾荒同样促进了抢米风潮的兴起。1948年,《大公报》一月十四日怀来通讯:“近来四乡的偷窃抢粮风气极盛,说是抢,他们白天却不敢明目张胆地抢,说是偷,他们黑夜里却是三五成群的登堂入宅,公然把粮给扛走。前几天,城南七里桥的童姓家,一夜之间就丢了一口肥猪,三百斤柴,七石小米,别户人家失窃的也不少,这据说有两个原因,一个是有钱的人家夜间不敢在个人家里睡,造成了窃盗的大胆;一个是粮煤太贵,穷人无法生活,不得已出此下策。”[32]

要之,民国时期察哈尔地区灾荒频仍,灾荒对察哈尔社会经济的影响和冲击是巨大的,造成了非常严重的后果和影响,成为经济发展与社会进步的巨大阻碍和加剧社会动荡的重要动力源。透过民国时期察哈尔地区灾荒成因分析,灾荒是自然因素和社会因素合力促成的结果。我们研究民国时期察哈尔地区的灾荒,目的就是要发挥存史资政的作用,以史为鉴,吸取教训,做好防灾减灾工作。