论文人家乐文化在清代宫廷戏曲中的呈现∗

2019-04-16夏心言

夏心言

帝王之于清代宫廷戏曲,不仅是演出服务的对象,而且还是戏班的所有者和赞助者,同时也是表演艺术的批评者和培育者。这种主人—导演—观众三位一体的艺术身份,与传统的文人家乐文化有着千丝万缕的关联。关于家乐的定义,目前有以下两种主要观点,一种是齐森华先生的观点:“所谓家乐即是由私人置买和蓄养的家庭戏班,它是中国古代优伶组织的一种特殊形式。”[1]另一种是刘水云先生的观点:“家乐是指由私人蓄养的以满足家庭娱乐为主旨的家庭戏乐组织以及这种特殊的戏乐组织所从事的一切文化娱乐活动。”[2]由此可知,家乐具有私人所有性、艺术专业性、私家娱乐性三个基本属性。前两点属性亦为清代宫廷戏曲所具备,至于第三点,宫廷戏曲的服务对象通常范围较广,人数较多,但这些数量众多皇族和皇室亲友也可以视作广义的家庭;此外,宫廷戏曲也存在专门为皇帝个人演出的情况,与家乐供主人自娱的情形相通;故而第三点属性也在宫廷戏曲的内涵之中。在此基础上,本文有意考察清代宫廷戏曲对文人家乐文化的继承与发展。

一、对清曲的重视

清代宫廷戏曲的典范模式是月令承应和庆典承应。此外,王芷章先生在《清昇平署志略》中还提到一种“临时承应”:

月令承应、庆典承应两项,皆有关国家典礼,自得谓之正当差事; 此外尚有于正项承应外,临时加演小戏,以为娱乐者,则可谓之临时承应。[3]131

从表述上看,有关国家典礼的演出被称为“正当差事”,而仅供娱乐者只能称为“临时”,背后反映的是昇平署作为清代政府部门对自身主要职能的清晰认识。

临时承应的一个明显特征是对清曲的重视。清曲是与剧曲相对的戏曲表演系统,陆萼庭《昆剧演出史稿》总结二者的区别时指出:“‘清曲’以曲子为单位,讲究音韵唱法,流弊往往为唱曲而唱曲;‘剧曲’则以剧本为单位,必须照顾演出的全面性,唱工不能代替演出,而应忠实地为演出服务。”[4]所谓清曲,就是只唱不演,临时承应即是如此:“概演几出小戏,且不用行头,或用杂耍玩艺以代,不过取助余兴而已,故俗名便称之为羊猴戏”。“此承应更自有特殊名词,曰帽儿排,曰坐腔,曰清唱”。[3]131

坐腔和清唱两种形式,是演员坐在凳上,唱而不演的表演形式。“坐腔者,系将堂鼓置桌子前面,桌子则在台口正中,其他执家伙人,在桌子两面排列,唱戏之人,则悉坐于后面凳上,唱时自开戏至演毕,一场不漏,清末于国服期内,各戏班皆用此制,别名之曰清音桌。”[3]133周明泰《清昇平署存档事例漫抄》序称:“迨咸、同以后,又有坐腔清唱之举,往往自午后至戌始止。”[5]可见其演出之漫长,自午至夜。“清唱者,则桌子前无堂鼓,唱者坐于桌之两旁,而场面之人则悉在后边,唱时较前为简,可以省场,仅一戏之主角唱白而已。”[3]133无堂鼓,伴奏场面人在后,说明无乐器伴奏或少有乐器伴奏,比坐腔更注重人声演唱。

帽儿排和花唱两种形式,是舍弃了化妆和道具的表演形式。“帽儿排者,系仅于头上束网,所有官帽纱帽罗帽等一概不戴,足下登靴,不用戏衣,穿一种特备衣服,亦能作扬袖甩袖姿式,其登台出演,唱做念白,悉与花唱相同。”[3]133帽儿排仅佩戴简易戏曲服饰(束网、靴子、水袖),不穿戴正式演出行头。花唱则是与清唱相对,演员勾画脸谱,作简易的化妆。花唱和帽儿排虽不是纯粹坐唱,却也将服装道具等登场必备之物简化到最低水平,主要呈现的依然是演员的唱工,故亦属于广义的清曲。

清曲是文人家乐的重要组成部分。李渔《闲情偶寄》的《演习部·选剧第一》描述了清初上层社会对清曲的看重:“方今贵戚通侯,恶谈杂技,单重声音。”[6]62龚自珍评论当时曲坛时也说:“大凡江左歌者有二:一曰清曲,一曰剧曲。清曲为雅宴,剧为狎游,至严不相犯。”[7]清曲对于家乐表演的日常化功不可没。一方面,清曲只需人声演唱,较少受到时间和空间的限制。明代家乐主人钱岱在出游时,“诸姬或打十番,或歌清曲,声达园外”,以及赏枫叶时“登挹翠亭,列酒肴,命诸妾或唱《红梨记·花婆》曲一阙”。[8]另一方面,清曲不需要太长时间排练,适合主人的即兴要求。清代曹雪芹的《红楼梦》中描写了具有较高文化造诣的贵族青年男女在庆祝生日时邀请小伶芳官清唱的场景,众人不满意芳官最初建议的祝寿曲,于是芳官改唱一支风流倜傥的《邯郸梦·扫花》,生动体现了家乐清曲的表演优势。

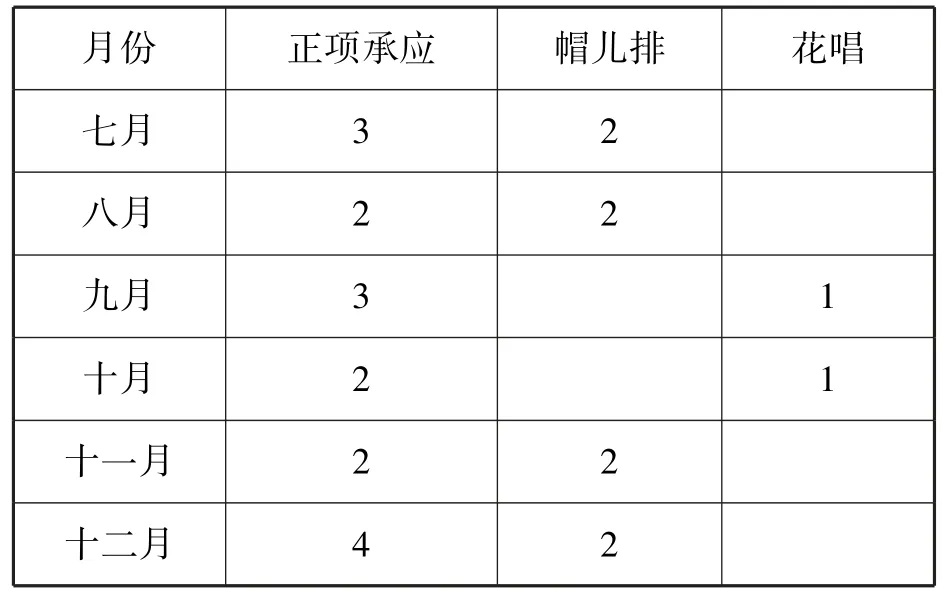

清曲是清代宫廷戏曲的重要组成部分。在正项承应之外,清宫中有大量临时承应。咸丰十一年七月至十二月的《恩赏日记档》,我们可以看到宫中半年间的演出情况。半年间总计演出26 场,其中正项承应(包括月令承应和除夕节庆承应)16 场、临时承应10 场,临时承应占总演出的38%[9]:

月份 正项承应 帽儿排 花唱七月 3 2八月 2 2九月 3 1十月 2 1十一月 2 2十二月 4 2

清唱一方面可以节省内廷演剧的经费开支,促进戏曲演出的日常化,另一方面也反映出清代帝王对文人风尚的认同。咸丰帝就曾亲自写作清曲歌辞,命昇平署演出:“上交御制清曲四页,朱笔誊写得随交上。旨着禄喜派人学唱。”[10]225说明了皇帝本人对清曲艺术的喜爱。

清代宫廷戏曲临时承应的意义,在于文人清曲传统的综合继承。最早,明代人所谓的清曲或清唱是完全无锣鼓伴奏的,“清唱谓之冷唱,不比‘戏曲’。戏曲藉锣鼓之势,有躲 闪省力,知 者辨之”。[11]没有声音洪亮的锣鼓,唱者纯凭嗓音,节奏全凭感觉,不能有一丝一毫借力。临时承应的清唱一类可以说是继承了明代的旧传统。然而这样的清唱未免使表演者负担太重,时至清代,清曲在丝弦乐器之外,也有了鼓板伴奏的记载,如李斗《扬州画舫录》:“清唱以笙笛鼓板三弦为场面。”[12]254其板式与一般剧曲有所分别,“清曲鼓板与戏曲异,戏曲紧,清唱缓。戏曲以打身段下金锣为难。清唱无是苦,而有生熟口之别。”[12]255临时承应的坐腔一类,有堂鼓在桌前,则应是在清唱之外有鼓板伴奏,继承了清代的新传统。而帽儿排的形式可能源于乾隆朝的民间戏曲,《扬州画舫录》有“以十番鼓作帽儿戏”[12]226的记载。总之,宫廷戏曲的临时承应是明清文人清曲的集大成。

二、对宴戏的安排

文人家乐的主要服务对象是文人及其家庭成员,此外兼具社交功能。徐子方先生在分析明代家庭戏台特点时指出:

和元代纯商业性、公众性的勾栏庙会杂剧演出不同,“家乐”主要演出在宅院的厅堂之内、红氍毹上。虽然也不时作为社会交际的工具,邀请客人观看,但主要还是为了一家一姓之享受。正因为如此,除了来客以外,“家乐”的日常观众就只有主人及其眷属了。[13]

宫廷戏曲的主要服务对象也是皇帝及其家庭,此外亦具备社交功能。代表性的戏曲形式为宴戏。

宴戏是宫廷筵宴上表演的戏曲。它通常在节日或庆典的宴席上承应,如元旦、除夕、端午、中秋和万寿节、千秋节。它有专门的剧目,如《膺受多福》《海不扬波》等,具体可参照光绪朝的《开团场、节令、宴戏、大戏、里外昆、弋、乱弹、轴子、杂戏等总目录》“宴戏”条[14],而实际演出又不仅限于此。它与月令承应、庆典承应不同,通常时间较短,以道光四年五月十七日皇后千秋为例,当日同乐园承应由辰初二刻五分演至未初三刻十分,总计四个时辰有余,而酒宴承应只从酉初十分演到酉正,不足半个时辰,只演了《平安如意》《探亲相骂》[9]856,这种宴戏并不以观剧为主,戏曲实际上是筵宴的点缀。昇平署档案中对皇宫家宴的宴戏承应的记载较多,主要是为了一家一姓之享受。不过,笔者通过阅读史料发现,在满足帝王家庭生活需求之余,内廷演剧中的宴戏实际上还发挥着社交娱乐功能。正如文人家乐可以作为社会交际的工具,当宫廷宴戏面对宫外宾客,它就具有了社会交往的面向。宫廷宴戏的招待对象,一般有宗室、大臣、外藩、外国使节四种类型。本文集中讨论曲宴宗室和廷臣宴会两种情况。

首先是宗室曲宴的宫廷宴戏,这在乾隆朝就已形成传统。《啸亭杂录》“曲宴宗室”条:

每岁元旦及上元日,钦点皇子皇孙等及近支王、贝勒、公,曲宴于乾清宫及奉三无私殿。皆用高椅盛馔,每二人一席,赋诗饮酒,行家人礼焉。[15]265

曲宴宗室的传统一直持续到清代后期。道光七年十二月二十七日敬事房传旨:“(正月)十四日奉三无私宗室宴,是日同乐园伺候戏。”[91251咸丰七年十二月二十五日敬事房传旨:“(正月)十八日奉三无私宗亲宴。”[9]7963从形似上看,曲宴宗室极具文人家乐色彩。一方面“曲宴”二字通常指“筵席式的曲会,或为欣赏昆曲而举行的宴会,这是昆曲家班的活动方式之一”[16];另一方面席上既有饮酒又要赋诗,体现出高度文人化的特点。

宗室曲宴表演的剧目,一般有两种情况。第一种情况是搬演宴戏剧目,如咸丰八年正月十八日,奉三无私的宗亲宴剧目为《万年长春》《富贵灯》[9]8212。第二种情况是搬演流行的折子戏,如咸丰九年元旦的长春宫酒宴,承应《上寿巧说》《胖姑》《草地》《扫花三醉》《夺被》《仙圆》[9]9752-9753。《上寿巧说》《胖姑》来自宫廷大戏《升平宝筏》,《草地》来自张大复《如是观》,《扫花三醉》《仙圆》来自汤显祖《邯郸记》。这种宴戏充分满足了宫廷社交的娱乐需求。结合《啸亭杂录》“行家人礼”“赋诗饮酒”的记载看,宗室曲宴的氛围较为宽松休闲,且高度文人化。不过,有宾客在座的情况下,娱乐亦不可毫无节制。道光五年,仪亲王八十大寿时,身为晚辈的道光帝特地下旨七月十五日为仪亲王“同乐园赏早饭吃,着外学伺候寿戏一出”[10]161。寿戏为《添筹纪盛》,演出前道光帝还命令《添筹纪盛》的“实乃熙朝人瑞”改为“熙朝上瑞”。演出后道光帝却下旨:“俟后有王大臣听戏之日不准承应侉戏。”[10]162宾客在座时不演侉戏,可见清代帝王在戏曲交际中的谨慎。

其次是廷臣宴会的宫廷宴戏,这也是形成于乾隆朝。《啸亭杂录》“廷臣宴”条:

每岁上元后一日,钦点大学士九卿中之有勋绩者,宴于奉三无私殿,名廷臣宴,其礼一如曲宴宗室礼。[15]265

廷臣宴也有演剧,《啸亭杂录》“听戏王大臣”条:“至上元日及万寿节,皆召诸臣于同乐园听戏,分翼入座,特赐盘餐肴馔。于礼毕日,各赐锦绮、如意及古玩一二器,以示宠眷焉。”[15]267廷臣宴的传统亦延续到清代后期。道光七年《恩赏旨意承应档》:“(正月)十六日正大光明廷臣宴,是日同乐园伺候戏。”[9]1251咸丰七年《旨意档》:“(正月)二十日正大光明廷臣宴。”[9]7963

乾嘉时期又有一种名为茶宴的廷臣宴会,亦包含演剧:

乾隆中,于元旦后三日,钦点王大臣之能诗者,曲宴于重华宫。演剧赐茶,仿柏梁制,皆命联句以纪其盛。复当席御制诗二章,命诸臣和之。后遂以为常礼焉。[15]265

茶宴赴会者多为翰林学士和廷臣,参见乾隆帝御制诗《重华宫茶宴廷臣及翰林学士用“四库全书”联句》。嘉庆时期开始邀请宗室大臣:“向来重华茶宴,所与者只系廷臣。兹因诸王素工赋咏,特命与坐分笺,以联棣萼。”[17]618可以推想,茶宴演剧不仅促进了君臣沟通,也对增进满汉臣僚交往起到了积极作用。

廷臣宴会表演的剧目,可以参考清末帝师翁同龢的日记。翁氏于同治五年三月二十三日万寿节入宫观剧,当日演出剧目,昇平署《恩赏日记档》记载为“二十三日开场《福禄寿》,下来小戏《小妹子》《万国嵩呼》,下来小戏《夜奔》,团场《太平有象》《万寿无疆》”。[9]10540从翁氏的记载看,晚清廷臣入内观剧条件较为简陋,而且礼仪严苛:“规制甚窄,西厢极浅,诸臣由西入,其在东厢者,即从宫陛前过”;“余等在西边坐次,在南斋下入座,叩头一。少顷,赐果盒,叩头一。又赐点心一盒,叩头一。戏约三出。赐文绮等物,诸臣立庭中,向上叩头三,即退。”[17]619演剧本身则是充斥着陈套的开团场承应戏和寿戏,娱乐性剧目只有《小妹子》《夜奔》二出,其仪典属性远大于娱乐属性。

清代宫廷戏曲宴戏的意义,在于对文人家乐社交功能的发展。通过风雅的戏曲塑造宴席主人的魅力,是中国文人在社交方面的独特智慧。明代邹迪光“交游遍天下,名公巨卿多就之”,正是得益于他所举办的豪宴:“歌儿舞女、绮席华筵、诗文字画,无不虚往实归。名士清客至则留,留则款款则饯,饯则赆。以故愚公之用钱如水,天下人至今称之不少衰。”[18]68而通过诗文与戏曲等文艺形式,清代最高统治者增进了与臣僚之间的深度社交。它不是通过政治的手段,而是通过文化的手段,加强王公贵族对皇帝的信赖与忠诚。应当承认,宴戏的社交功能有一定局限性,范围通常只包括皇帝身边的宗室贵族和高级官僚。但宴戏将汉族文人的生活方式移植进入清代精英文化,客观上具有塑造新文化的进步意义。

三、对定本的追求

文人家乐的一个特殊现象是文人亲身指导戏曲。虽然家乐通常也聘请曲师、教习,但“优师之中,淹通文墨者少,每见才人所作,辄思避之,以凿枘不相入也”[6]62。单凭曲师是不能全面展现文人戏曲剧本精义的。文人亲临艺术指导,正是为了在戏曲中贯彻其雅文化主张,使家乐表演有别于商业戏曲表演,尤其是一些庸俗的粗糙的戏曲表演。《闲情偶寄》中有这样的剧坛展望:“欲使梨园风气丕变维新,必得一二缙绅长者主持公道,俾词之佳者必传,剧之陋者必黜。”[6]62文人家乐主人的参与指导,是造就一部优秀家乐先决条件。

清代帝王对于内廷演剧的管理和指导,作为一种现象早已为戏曲研究者所关注。例如丁汝芹先生《清代内廷演戏史话》一书中认为嘉庆帝在戏曲方面的用心“称他为清宫戏剧导演也不为过”[19],并详细讨论了其对宫廷艺人的赏赐与惩罚和亲自选派戏曲角色两件事例。王政尧先生《清代戏剧文化考辨》一书中也用“内廷‘戏班大班主’”[20]形容皇帝对内廷演剧的掌控力。田雯《清代宫廷演剧导演艺术研究》一文也表达了“皇帝也时而充任导演”[21]的看法。

清代帝王对昇平署及其所辖艺人的指导涵盖了方方面面,既有舞台艺术方面的内容,光绪三十三年三月初三日春喜传旨,“再唱升帐高台之戏添开门刀,多派龙套。筋斗长喜、永山、德昌着学跷工,随手裘荔荣着上场唱戏。《上路魔障》着改二簧,多跳鬼,着龚云甫、谢宝云学”。[9]25363-25364也有剧本文字方面的内容,咸丰四年昇平署《旨意档》:“七月初七日朱批交下御制诗:玉槟灵驾御微风,云幄香筵肆右宫(肆音义)。漫道今年秋是闰,仙期岂得两回逢。常年用:乞巧裁诗胥是幻,骊山私语更荒唐。垂裳别有关心处,粒我蒸民受福庆(庆音羌)。”[9]7406修改是由当年闰七月而来。“一词脱稿,即令伶人习之,刻日呈伎”[22]正是属于文人家乐的雅兴,咸丰帝的行为却与家乐主人有相通之处。

清代各朝档案所记载的宫廷戏曲指导中,对曲唱精确度的追求较为突出。例如,嘉庆帝曾严厉责罚唱错曲词的太监,嘉庆十年十月初三日“九洲清宴魏得禄唱‘浪暖桃香’清曲忘了,重责二十板”。[10]103两日后或是觉得仍未引起重视,又下旨:“长寿传旨,晚宴后内外行礼,《黄竹赋诗》【五马江儿水】当唱‘万里来游为省方’未唱,唱了‘钧天广乐奏铿锵’,唱了下句了,魏得禄重责二十板。”[10]104无论是纯粹为艺术还是为了施展皇威,这种严格要求客观上有利于保证宫廷戏曲的演出水准。

对底本精确度的追求同样突出。对宫廷伶人培养的一丝不苟,反映出清代帝王对演剧艺术的精益求精。而一出好戏的锤炼既不能缺少好演员也离不开优秀的底本。清代宫廷戏曲从咸丰朝便开始了“定本”的执着追求。咸丰四年十月初一日,“御前传旨,上要未承应过连本轴子等净本,无净本呈上草本御览。钦此。旨谕不得看,着按承应戏交的净本写出,呈上御览。钦此”。咸丰帝不满意“草本”,要求重新写好清晰的剧本上交。从这段记载推测,昇平署成立的最初几年,各种承应剧目甚至篇幅较长的轴子戏都只有“草本”,以至于皇帝索要观看时竟一时拿不出手。粗糙的剧本意味着舞台演出的随意化,显然不符合皇帝对宫廷戏曲的要求。咸丰皇帝后来也不断地向昇平署索要净本,如咸丰五年正月十五“上要《井遇》《梳妆跪池》本子,着写出净本”。[9]7515后来,凡有新戏上交定本,逐渐成为清代宫廷定制。如咸丰六年正月初三,咸丰帝忽然命令昇平署艺人学昆曲时调新戏《小妹子》,之 后 三月 十 五日,“交《小 妹 子》净本”[10]225。类似记载在此之后不绝于昇平署档案。

此外,清代宫廷还注重工尺谱。净本是对剧本文字的定型,而戏曲音乐的定型则依赖于“打工尺”。咸丰六年三月二十三日,“金环传旨,着吹笛之人上去打工尺,如唱戏之人要会打工尺,亦上去。平顺传旨,问长清会打工尺?长清回奏,唱戏之人俱不会打工尺,拿下去按九宫打”。[10]225当年就进行了两次打工尺任务,一次就是三月二十三日当天,咸丰帝交给昇平署亲自创作的御制清曲,二十五日“金环传旨,着即速打工尺学唱出来”。另一次是七月初一日,“旨,交《悦心集》内《安命歌》六首,着打工尺”。[10]225《悦心集》是雍正帝御制诗文集,可以推测这次任务很受皇帝重视。故仅五天后的七月初六日,“首领金保全上去交《悦心集·安命歌》打工尺本。平顺传旨,着派内学小人八名唱《安命歌》,四名唱前三首,四名唱后三首”。[5]226

宫廷戏曲对定本的追求,其意义在于促进宫廷戏曲的规范化,而规范有利于戏曲艺术的提升。正如文人家乐之所以具有艺术的高度,也是因为其在文辞声律方面的高标准要求:徐锡允“家蓄优僮,亲自按乐句指授”[23];祈豸佳“精音律,咬钉嚼铁,一字百磨,口口亲授”[18]39;侯方域“身自按谱,不使有一字讹错”[24]。就连《长生殿》的舞台经典化,也有赖于家乐主人的校勘式指导:“曹公素有诗才,明声律,乃集江南北名士,为高会,独让昉思居上座,置长生殿本于其席,又自置一本于席,每优人演出一折,公与昉思雠对其本以合节奏,凡三昼夜始阙。”[25]这种严苛的指导,既是对演员的压力,又是对演员的磨炼。清末内廷供奉艺人留下了许多关于慈禧太后按剧本逐字对戏,演员如履薄冰的回忆,就本文所引史料来看,事实上这并非慈禧之专断,而是咸丰朝以来的宫廷戏曲传统。而慈禧的严格客观上造就了一批近代京剧的大师级演员,并为近代京剧确立了范式。

总之,昇平署剧本和音乐的精确化,离不开清代帝王的督导之功;近代京剧舞台程式的成熟,亦离不开内廷演剧的定型之功。而这种对于戏曲精益求精的态度,实际是来源于文人家乐对自身高雅艺术的定位以及家乐主人全情投入的指导。从这个意义上说,宫廷戏曲为文人家乐文化延续了戏曲的雅文化传统,这种传统又进一步给宫廷戏曲赋予了近代京剧。由此,宫廷戏曲成了文化上沟通古今的桥梁。