数字工具与视觉类像:反思当下中国三维动画电影∗

2019-04-16刘宜东

刘宜东

高鑫在《技术美学研究上》一文中则提到艺术与技术的“亲近性”,他认为艺术构成应为两个向度,一是艺术的物质基础,包括材质、工具、技法,它们统一为艺术的手段(技术)。二是内容体现,包括创意、构思、内涵,它们统一为艺术的思想(精神)[1]。而李兴亮、黄琳则认为,讨论当下数字艺术美学问题时有两个方面的内容,“(一)对电影生产者来说,他们如何利用数字技术达到自己的创作目的?国外数字技术在美学和技法上究竟对电影生产产生了哪些影响,中国在这方面可资借鉴的因素是什么,可以自主研发的内容是什么?(二)对电影接受者或者观众来说,观众的观影行为和心理发生了怎样的改变,中国电影观众面对数字艺术的接受行为、接受心态是什么,背后的原因是什么?”[2]而当下中国动画的研究,更多是从“内容体现”层面,“技术上的门槛或供需双方的合作要求(如商业秘密)”[2]使得第一类研究“隐而不显”,这种“隐性”也造成了中国动画艺术“物质基础”层面研究的不足,难免使动画艺术理论体系有所缺憾。而且“工具”伴生于动画艺术的发展历史之中,与动画艺术有着天然的“关联性”,高鑫把动画纳入“介入型技术美学”的艺术形式,即“有此技术,才有此艺术,没有此技术,则此艺术就不复存在”[3],因此对“工具”(数字工具)加以学术观照,或许能跳出已有的美学体系,对当下中国三维动画的银幕表征予以新维度的意义阐释。

一、传统工具到数字工具——媒介差异性对影像特征的影响

虞吉认为“像”与“图(画)”有着本质的不同,在摄影术产生以前“图(画)”是“像”作为人类眼睛的感知经验的外化再现,“像”没有与之一一对应的实体介质,而摄影术(活动摄影术)为“像”带来了具有“索引性”的介质化实体,如同巴赞所说“在原物体与它再现物之间只有另一个实物发生作用”[4]286,与“像”有着“同一性”,这便使得原物通过摄影机“像化”后的再现物的特征能够保持与原物的天然统一,原物的特征不依赖于人而得以存留,如街道、人、传统文化等,而这些特征具有了在视觉层面最为原始的民族性体现。动画的本质是绘画,传统技术流程上,是逐格拍摄连续放映的一种艺术形式,以“画”的方式再现原物的过程,“画”作为人眼感知经验的外化,其特征具有了更多的人为创造,而通过摄影机的逐格拍摄则毫无保留地存留下了“画”与其使用的材料特征(纸、笔等),由此可见,对于“像”的再现手段因工具的不同而自然地产生了不同的美学特质。可以说电影是心眼之物,而动画则是心手之物。正如R·巴斯隆所说:“绘画与画家行为的关联比其世界观更紧密,与他的手的关联比与他的眼睛的关联更紧密,那么,他的绘画精神多在于手,少在于眼。”[5]。绘画工具的使用,人的创造将赋予再现物更多的特质,“绘制性”作为动画的本质特性,使动画作为原物的再现物比“同一性”的电影作为原物的再现物,在特征的展示上具有更大的“权重空间”,毕竟动画以造型艺术的绘画为基础,完全依赖于人对于原物视觉感知经验的再创造。而这种视觉感知经验的累计也会成为其判断再现物类属的标准和特征,比如中西绘画中介质的质地不同(布、纸)、对于人、山、水、木等原物因透视原则和色彩原则不同,而表现出的差异等,以此在视觉层面区分不同民族的动画影像的美学特征。似乎可以这么认为,工具、材料的选择、绘画造型结果、表演风格与色彩运用便以直接介入的方式,人为地为动画附加了民族特性,这也从一个层面阐释了1955年中国拍摄的彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》为何在国际上被误以为是苏联的动画片的原因。

当然,媒介对再现物民族特性的保留和创造并非是唯一,内容传递的形式构成(电影的镜语结构、镜语层次等)、内容书写的精神内涵,乃至表演的肢体动作和声音都是带有民族特性的具体展示方式,但他们都不在“物质基础”的范畴,暂且不在本文展开论述。

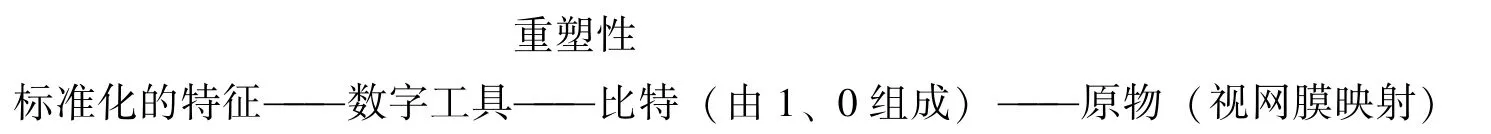

从传统工具到数字工具,媒介特性的变化也对动画的美学特征产生了影响。马立新在《数字艺术与数字美学初探》一文中,以数字技术为媒介划分,将艺术分为原子艺术和数字艺术。他认为“原子艺术不仅是摹写和表现原子世界的艺术,而且是基于原子技术和原子媒介并以原子符号形式呈现美学元素的艺术……这也就是人们通常视野中的传统艺术”。因此“绘画是以线条和色彩为表现符号的,它的表现媒介是画具、颜料和纸张”[6]86。而数字艺术的媒介特性使得数字艺术的表现媒介不再以原子形态(实体的画具、颜料和纸张)而存储,而是以“比特”(byte)的方式来存储。文中说“它(比特)完全不同于我们所习惯了的这个世界,我们的世界都是由原子构成的一堆堆坚硬的物质实体……而比特则解构了这一规则”[6]88,比特不是基于人与眼,抑或人与手的经验创造之物,它的本质是1 和0 的二维数组序列,其形态受制于重塑比特的知识体系(数学模型),而创造这些知识体系的人会设置相应的基于数学模型的算法标准以用于重塑比特,并以此成为数字工具使用者的一种感知经验。由此我们似乎可以这样认为,传统艺术工具的“实体性”消解于数字时代,化身为比特,对于比特的符号转码,即“重塑性”,成了数字时代再现物(影像)的美学特征(虚拟美学),正如马诺维奇所言“使得数字化表现与传统电影中的模拟编码和连续数据不同的便是,媒体对象可以被分解成离散的单元(discrete units)或则模组(modules)以使这些对象更具延展性(malleable)”[7]。于动画而言,“重塑性”导致了工具、材料对动画影像民族特征的介入不再直接,对比特重构的知识体系的把握则反映了其特征的书写可能,如康德所说“对于美的艺术来说,要达到高度完美,就需要大量的科学知识……在艺术创作中,‘知’不一定就能保证‘能’,首要的还是技术训练方面的本领”[8]。毕竟学会掌握一支笔比掌握一套数字工具要容易得多,不同的数字工具所提供的标准体系也自然的,正在成为一种动画制作人员进行描摹的视觉感知经验,这种经验日久积累也会自成一套完备的影像类属标准,造成影像特征上的标准化、模式化。

这一点上,动画比电影更为突出,毕竟数字摄影机虽然将“像”转化为了比特,但其内在原理在“像”的重塑过程中依旧还原了其所有特征,比如人种的视觉差异在影像表层上便能带来影像的差异化,进而排出了人的干预,数字工具只是让“像”比特化后有了塑造的可能。于动画,三维动画比二维动画则更为明显表现出影像特征的“标准化”。因为三维动画作为数字时代的全新产物,相比较二维动画,它不存在与其对应的传统艺术工具,数字二维动画的重塑路径为数位板、数位笔以及绘图软件,相较而言依旧是基于“笔”的工具认知,无论需要在何种知识体系下实现油画、国画、水彩等风格,我们都有可以参照的传统艺术出处。而三维数字工具则是通过鼠标、键盘及三维软件对比特进行重塑,我们没有与之对应的传统工具可以借鉴,或多或少受制于三维数字工具算法标准,即对于比特数据如何重塑、重塑过程、重塑结果的知识体系。如皮埃尔·贝纳德等研究者认为“熟练的艺术家能够使用传统工具或计算机绘图软件创作出风格不同的静态画面,但这些画面却不适用于动画,原因便是当下的算法技术不足以有效的使这些风格动画化。当下的算法技术在导演需要一个特殊的风格时候则严重地阻碍了动画的创作,因为我们很难知道某种所想的视觉效果是否接近用已有的技术范围,抑或我们也很难修改已有的算法模式以让其符合某个特殊的视觉效果(particular look)”[9]。因此,我们可以发现,如写实类三维动画渲染器(Renderer),无论是renderman、V-ray、Mental Ray、FinalRender 还是基于物理光线解算的Maxwell,因其算法标准则都定义在“真实性”上,只是实现“真实”的路径各不相同。所以,无论是中国的《妈妈咪鸭》《豆福传》《阿唐奇遇记》,还是美国的《寻梦环游记》《海洋奇缘》《恐龙当家》,尽管他们各自都用了不同的渲染器,其影像的美学特征却都归统于“真实化”的视觉书写,只是“真实”的差异不同。(如下图)

原力动画(中国)《妈妈咪鸭》三维动画电影

皮克斯动画(美国)《恐龙当家》三维动画电影

京基动画(中国)《豆福传》三维动画电影

迪士尼(美国)《海洋奇缘》三维动画电影

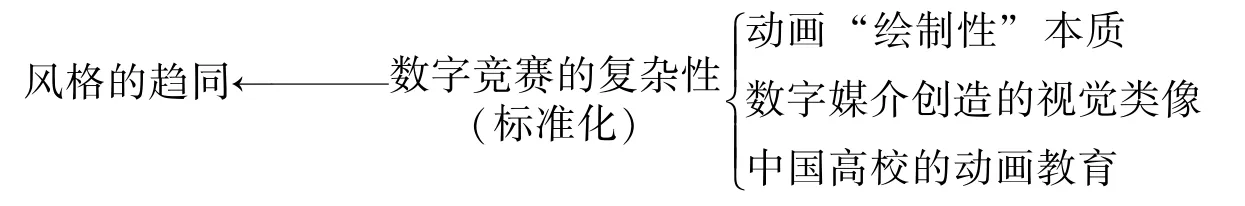

由此,你并不会觉得《妈妈咪鸭》中的场景的渲染与《恐龙当家》中场景的渲染在视觉呈现层面有任何差异化表达——严苛地说,如果不是语言和制作人员名单,我们可能认为《妈妈咪鸭》出自迪士尼或皮克斯。过多地注重数字工具,使得这些影像缺少明显的差异化。而“差异化”则是影像陌生化的来源之一,陌生化则是审美性根本。所以在视觉层面,缺少差异化表达在某个层面上阐释了中国三维动画电影除了《大圣归来》外票房不甚理想的其中一个成因,毕竟,《大圣归来》完成了无论是制作者还是观众对于中国动画电影视觉感知经验下,媲美迪士尼、皮克斯的一种动画想象,正如《大圣》的导演田晓鹏的自谦,“可能真正打动人的还是国人对国产动画的善意,可能压抑得太久,看到一个还凑合的东西,就过分褒奖”[10]。而当视觉感知层面已不再成为影像“陌生化”路径之后,观众的审美想象转向了内容层面的民族文化的表达,而制作者依旧进行的数字竞赛,在观众和制作者之间造成了一种动画审美想象的背离,因此,《豆福传》《猫与桃花源》《妈妈咪鸭》的视觉呈现更出色,而观影体验则都不理想。

二、一场视觉竞赛——中国三维动画的美学症候

数字工具的算法标准使得三维动画影像的表达标准化,但这并不是三维动画影像民族化书写的阻碍。通过造型艺术、表演艺术、镜头语言、叙事原则、精神内涵等我们依旧能够为影像创造其文化身份,只是目前的数字动画制作者,似乎正乐于一场数字竞赛,进而忽略了影像民族特性的其他展示可能。要阐释这一成因,或许我们可以从动画的“绘制性”本身和中国的动画教育中得到一些启示。

数字工具,特别是三维动画数字工具属于舶来品,研究西方绘画,对于三维动画数字工具的内在算法标准的建立,具有启示意义。粗略的回顾西方绘画史,我们可以发现,客观上讲,在布鲁内莱斯基发明了透视原则并被建筑家阿尔伯蒂记录在《论绘画》中之后,西方绘画艺术便是“从文艺复兴开始就从未间断过发展与变化的写实主义传统”[11]237,诺曼·布列逊也承认“将绘画看做是现实世界的这一种摹本,这种态度赋予了西方绘画现实主义的重要性,势必使之成为一种学说”[12]xxiv。直到1851年,英国人阿切尔发明了“湿版摄影术”,使人像摄影缩短至只需几秒钟,西方绘画便开始了放弃再以严格的透视法则来“逼真还原”现实的美学传统,进而探索绘画艺术的其他可能。如19世纪的印象派绘画,莫奈的《印象·日出》消去了明显的景物的轮廓和景物,又如后印象派的塞尚,他认为“自然中的一切都可以用球形、圆锥形、圆柱形来塑造”[11]208,以致影响了后来的立体主义绘画。也许正如安德烈·巴赞所认为的,“透视法”画法的发明以一个初具机械特性的体系使画家可能制造出三度空间的幻想,成了西方绘画的原罪,毕竟其魔力“逐渐吞噬了造型艺术”[4]284。而摄影术的发明从本质上解决了现实主义美学问题,从而使绘画艺术走向了其他形式的探索,即20世纪的现代主义绘画。

那在摄影术以前,写实主义的西方绘画艺术美学以何种动力演进的呢?安德烈·巴赞在《摄影影像的本体论》认为那是一种魔力,基于人与视觉感知经验下的一种“木乃伊”情节,用形式的永恒克服岁月的流逝。诺曼·布列逊则认为西方写实主义美学来自人与自然视觉感知经验下的一场“超越的竞赛”。他在《视觉与绘画:注视的逻辑》中以宙克西斯和普里尼的轶事为线索,他说宙克西斯的葡萄虽然欺骗了鸟飞下来争相啄食,而普里尼则欺骗宙克西斯。从描摹现实来说,普里尼更胜一筹。诺曼·布列逊认为西方绘画的“真实自然”的观念态度源自画家们,类似宙克西斯和普里尼一样的竞赛。而这种绘画竞赛中所体现的“超越前者”的态势,一种比其他画家更为逼真还原自然(一套标准)的竞争实际上是对一种超越“自然真实”的现实的再现,是对一种抽象“符号”的超越,因为画家与题材的关系是视觉上的,画家很可能抛开其他社会因素的在场而仅仅与其他画家发生联系,画家要超越的不再是自己视觉经验的“像”,而是超越其他画家已有的“类像”,而这样的竞赛过程“走向的目标是对已发现存在的一种‘外界’真实的完美复现,其所有精力都耗费在清除那些妨碍对既存现实进行复制的障碍上:如物质媒材的难以驾驭;手工技能的缺乏”[12]7。

由于“比特”使人与视觉感知分离,克服重塑比特的知识体系的复杂性,很可能仅仅只是为了超越其他制作者,这与布列逊的“竞赛意志”颇为相似。如布里埃尔·F.吉拉尔说“数字化工作流程其实是艺术家在追求超越其前辈所创造的现实主义的过程中进行竞争的平台”[13]。开发人员对于视觉效果的追逐似乎正在成为后面的参与者一种超越的摹本,而这种超越意志会使创作者忽视对历史在场的考究,进而抹杀掉创作中风格的存在。这种对于“超越真实”本身的真实的竞赛可以理解为鲍德里亚视野中的“超真实”一种微观上的解读。从宏观上来理解这种“超真实”对社会文化带来的影响是从媒介的维度,即“‘类像’创作出的正是一种人造现实或第二自然,大众沉溺其中看到的不是现实本身,而只是脱离现实的‘类像’世界”[14]。把这样的看法或则思维引入数字动画艺术的创作中,基于数字工具的三维动画便有了一种技术上的桎梏。

对于三维动画电影而言,这种竞赛在中国形成了一种多元的态势,即把“迪士尼”“皮克斯”“梦工厂”当中的造型风格、渲染风格、表演风格等作为了一种“类像”性质的视觉感知的认知范式,并努力进行完满的再现和超越——动画电影作为文化商品需要与最大受众群体消费意志进行契约,毕竟需要考虑经济因素(票房)——这种超越意志或许会抛离中国当下的社会在场和文化历史底蕴进而消弭影像民族特性的书写可能。如追光动画CEO 兼导演王维所说:“新的东西出来的时候是我们是有机会可以直接跨越到下一代的,比如说灯光渲染,我们没必要用古老的渲染方式,我们可以直接进到新的真实物理灯光的渲染……我们希望说我们的作品第二部第三部电影的时候,不单是跟迪士尼差不多,我们希望我们能够做得更好。”[15]如《妈妈咪鸭》导演赵锐所言:“我不希望说我们是中国的梦工厂,因为这样我们就永远地跟在他们后边,未来我们是可以跟他拼一拼的。”[16]他们会更加注重技术力量的超越以对中国三维动画电影进行改造,并以此作为中国三维动画的一种审美想象认知。所以,从《兔侠传奇》到《大圣归来》再到《猫与桃花源》和《妈妈咪鸭》,我们看到了角色毛发系统的越发真实的还原和逼近世界领先动画水平的渲染品质,看到了逼真的流体动力学和布料的物理解算,看到了更为流畅的动画角色表演,但无论如何,当下中国三维动画电影传递出的都是一种“超越迪士尼、皮克斯”的影像符号,这种符号已与文本本身无关,“超越”的符号意义是否与消费者对符号的解读契合,才是影片成功与否的关键。而事实是关于这样的符号意义的传达与接收在《大圣归来》就已经得到一次完满的契合,即无论创作者还是观众对于长期“粗制滥造”的中国动画电影在技术上能否媲美迪士尼、皮克斯的一种电影想象。而这之后的三维动画电影,如动作表演更加生动的《小门神》,场景空间更加真实的《豆福传》,毛发表现更加细腻柔和的《妈妈咪鸭》等在普遍视觉经验下,对于观众来讲只是逼近世界水平无法完成“超越”的实质——因为这些动画电影在普遍视觉经验层面并未有突出的不同(差异性)——创作与观众之间对于文本符号意义的错位理解(创作者—技术超越、观众—内容在地),趋同的视觉感知和表演特征使中国动画电影的民族特性在这场数字竞赛中自我消解,这或许解释了《妈妈咪鸭》《猫与桃花源》等三维动画电影票房不佳的原因。

当然,我们不能把这场数字竞赛简单地归结为数字工具的标准追逐上,其复杂性也可以从当下中国动画教育中找到答案。肖永亮在《中国动画教育启示录》一书中比较中美动画教育差异,指出中国动画教育在教育模式、教学方式上存在很多问题。教育模式上,中国动画教育虽然认为动画应该面向应用领域,但培养模式却是学术型、研究型人才,而美国则更注重学生的创造能力和应用能力的培养。教学方式上,美国强调的是实战,强调动画技能。中国强调软件(工具)的学习,但由于“实战”性质不强,对于工具的把握很难被行业认可。于此,我们可以看出,中国培育的动画人才在毕业后还不具备应有的动画制作技能,必须通过专业机构培训才能进入动画领域,纵观这些培训机构的课程设置,无论是火星时代抑或水晶石,都极力在半年或者一年的课程内使零基础的学员成功达到进入行业门槛级水平的程度,而课程的参照物不再是历史文化在场,而是数字工具下产生的视觉感知“类像”,制作者急于锻炼数字工具熟练度以完满复制“类像”的愿景,也是数字竞赛的背后推力。中国的动画人才储备在这场数字竞赛中,必然缺失了艺术创新型人才的获取,这也是目前中国三维动画电影影像的民族特性(风格)缺失的一个因素。

其实,数字工具的标准化生产并非就是中国三维动画电影风格单一唯一成因,它只是一个方面。动画作为商品也需要经济上和社会语境的考量。就如前文所说,陌生化虽然是审美性根本,不过李法宝也强调了“陌生化”与“熟悉度”的一种内在统一[17],过于“陌生化”的影像在普及性与观赏性中很难准确地把握产品所带来的预期经济效益,这明显是投资者所不愿,动画(商品)因为取悦于目标受众的审美感知和消费信仰,最终形成一种高度抽象的影像符号,形成一套标准化工作流程,也是符合经济收益的一种模式。正如大卫·钱尼所言,“(文化经济活动)已经由物质工艺品贸易转向符号工艺品贸易这一流通方式……在更普遍的意义上来说,各种各样的货物,活动和环境都被当做是对浓缩意义和联想的再现,来接受估价和进行买卖”[18]。

换一个角度,我们可以这样认为,数字工具的算法标准消弭了影像的特征表达,而制作者之间的竞赛意志或许正加速并固化影像标准化的进程,不仅仅是对数字工具既定标准的一种追赶(所以能看到越发真实的质感再现、物理动力学解算和特效),更多的也许是来自同行的竞争(市场机制)。而这样的符号化进程正在无意识地成为中国三维动画电影创作的桎梏,使得创作者越发忽略的动画的媒介可能和其所带来的民族特征的展示。正如让·皮埃尔·格昂所批判的“对于近几年从电影学院毕业的学生来说,拼命向电影工业体制炫耀他们的技能已经成了一场完美的比赛”[19]。

三、结 语

数字工具的媒介属性在三维动画中,因其“标准化”消弭了差异,而中国的动画人才之间的数字竞赛现象则更加固化了这一进程,更加注重对数字工具标准的描摹和对工具特性的掌握,弱化了对造型、表演、再现(渲染)、叙事等其他维度的影像特性的展示可能的深究,使中国三维动画电影在视觉层面缺少了与他国动画产生的差异性带来的“陌生化”的文本展现(民族性),难免使中国的观众产生视觉疲劳,正如杭间所谈“随着工具理性的自大和膨胀,在追求效率和实施技术的过程中,设计的本质也在逐渐滋长强势的武断和自以为是的粗暴,正如设计的‘标准化’”[20]。而对于这场竞赛,我们亦需要辩证地予以识认。李泽厚说:“美是自由的形式,从哲学上讲,自由应该是人所具备的本质力量。这种力量之所以是自由,恰恰由于它掌握和驾驭了具有普遍性的客观规律,用这种掌握了的普遍必然规律性,去处理、对待个别具体对象,就能充分主宰、支配、控制对象,恢恢乎游刃有余,而非常自由了。”[21]他用庄子讲《庖丁解牛》的故事来阐述这种技术与美的关系,并说“技术越熟练,就越能解决目的性和规律性的对峙,而达到自由的形式,达到美的境界”[21],因此,数字竞赛为我们熟练掌握数字工具提供了物质条件,但是,熟练不等于“自由”,这里我较赞同徐懿睿和钟兆荣观点,“能够熟练地操作各种设计软件并不代表我们能够运用数字化技术,这是两码事。只是能够操作而不了解数字化技术语言是不能体现出数字化技术强大的生命力的”[22]。抛离中国当下的社会语境,单纯地陷入“工具理性”的创作观念,缺少“价值理性”的认知,缺少对数字技术、数字工具相关知识的融合认知,仅仅停留在工具的操作层面,专注于数字竞赛而忽略传统文化体系的传承、忽略艺术创新思维的培养,使中国动画电影陷入风格缺失、视觉趋同、文化符号浅表化等美学困境之中,实则本末倒置。