明清时期河北省冰雹灾害时空变化特征分析

2019-04-15胡会芳魏铁鑫彭相瑜

魏 军,刘 浩,胡会芳,魏铁鑫,彭相瑜

(河北省气象灾害防御中心,河北 石家庄 050021)

0 引言

河北省地处华北平原东北部,西倚太行山,东临渤海湾,北靠蒙古高原,南部为华北大平原,域内地形地貌类型复杂多样,地势西北高,东南低,自然灾害频发,属于灾害多发性省份[1]。其中,冰雹是河北省的重要灾害性天气之一,其具有局地性强、季节性明显、突发性强、来势急、面积分散、持续时间短、破坏性大等特点[2],可造成农作物减产,甚至严重减产、绝收。据不完全统计,每年河北省因冰雹灾害造成的农作物减产和绝收面积在9×104hm2以上[3],严重制约着河北经济社会的发展,因此开展历史时期冰雹灾害的时空特征分析研究有着重要的现实意义。

中国有着连续丰富的历史文献资料,其中包含大量的气象信息,利用其开展历史气象灾害的变化特征研究,对于客观认识气候变化机制及演变规律等有着重要意义,也是我国在世界上独具优势的项目[4]。目前国内对于雹灾的研究,多集中于近几十年的气象观测站点资料进行的分析[5-9],而对于历史时期基于史料开展的雹灾研究相对较少。颜停霞[10]等对明代的雹灾史料进行整理和分类,通过统计分析发现明代雹灾具有明显的阶段性和季节性,在空间分布上河北省雹灾发生次数最多,占全国总次数的11%;尹建忠[11]等利用地方志等史料,对山东省的雹灾发生地域与季节进行了研究,并按照灾情描述将雹灾分为轻雹灾、偏重雹灾和重雹灾三个等级;瞿颖[12]等通过收集整理明清时期山西省历史文献资料,分析该地区的雹灾发生的时空分布特征,发现山西省雹灾总体呈前期少,中后期多,平原少,山区多的特点,且雹灾发生次数和降水量之间存在不同尺度的相关性;王朋[13]等利用关中地区冰雹灾害史料,分析了明清时期关中地区雹灾发生的时间特征,发现从月份变化来看4月份发生频次最高,而在年际变化上存在两个雹灾频发阶段和两个少发阶段,同时冰雹灾害对气候冷暖干湿变化也有着较好对应关系;万红莲[14]等对过去2000年来陕西地区冰雹灾害研究发现,公元0—2014年以来该地区共发生雹灾1296次,其中以中等雹灾为主,具有明显的季节性变化,在时间尺度上存在11a和16a左右2个振荡周期。从已有的历史雹灾的研究现状来看,目前有关河北省的历史时期冰雹灾害特征变化研究相对空白。因此,本文基于收集整理的雹灾史料数据,对河北省明清时期的冰雹灾害时空变化规律进行深入分析,以期为河北省冰雹灾害的防御工作及气象灾害风险管理提供建议和科学依据。

1 材料与方法

1.1 资料来源与处理

明清时期的起止时间为1368—1911年,本文所用雹灾资料主要来源于《中国三千年气象记录总集》[15]《中国气象灾害大典·河北卷》[3]和《河北省志·自然灾害志》[16],其中对于明清时期河北省的冰雹灾害有着大量详实的记载。收集的历史文献资料从内容上大致可以分为以下几类:一是记载了雹灾事件发生的时间,包括灾害发生的季节、月份和日期,甚至具体到一天的某个时刻。如1416年,“夏六月,真定府获鹿县雨雹伤稼”[15]。1892年,大名县出现“春大雨雹,三月二十八日夜大雨雹,麦损十之六七”[15]。1897年,馆陶县“夏五月十一日未刻雨雹,数分钟始止,平地积有寸余,禾叶尽脱,根株亦萎,月余始发芽”[15]。二是记载的受灾地点能够具体到州县一级,部分灾情能够精细到乡镇甚至村一级。如1572年,“八月乙丑,直隶祁、定二州大雹,豆禾尽伤,击死者三人”[3]。1601年,“秋八月,大雨雹,建羊、陶丘诸村为甚”[3]。1900年,“安永堡一带二十四村,秋禾将获,突遭冰雹,田禾被毁,成巨灾”[15]。三是有关受灾程度的记载,包含了冰雹的形状大小和受灾面积的详细描述。如1592年,容城县“夏雹,平地须臾盈尺,大如鸡鸭卵,或如拳,自北城村起,至东南县界止,麦穗尽打人地”[16]。1901年,“七月二十二日午后雨雹,小者如杯,大者如碗,从获鹿北过境,毁伤禾树人畜无算,宽二十余里,长二百余里,至河间止。”[15]

由于史料的来源不同,在筛选史料中有关雹灾描述时,首先将从整编资料中收集的信息和原始方志资料进行比对,以检查所收集记录是否完整,描述内容是否一致。最终按照“原始优先、校勘优先、价值优先、互相参照”的原则[17]对收集的史料进行了处理,确保了筛选史料的准确性。

根据上述的史料处理原则,本文共筛选出明清时期(1368-1911年)河北省有关冰雹灾害记载的描述计763条,其中明时期有236条,清时期有527条,逐条记录了冰雹事件发生的时间、地点及相关受灾情况。需要说明的是,由于社会原因和历史条件的限制,承德市所属辖区的八县三区缺乏冰雹灾害记载,故本文研究没有把该区包括在内。

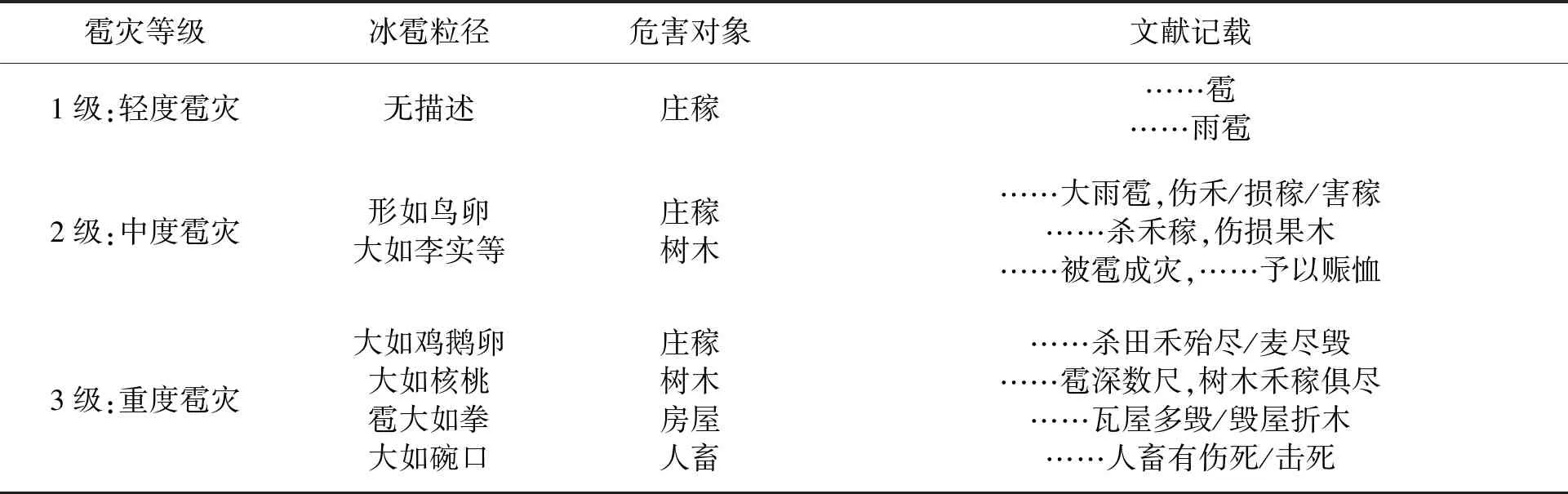

1.2 冰雹灾害等级划分

根据已收集的史料中对冰雹灾害的描述,按照冰雹发生的粒径大小、形状、危害程度及影响范围等[18],将河北省雹灾划分成三个等级:轻度雹灾(1级)、中度雹灾(2级)和重度雹灾(3级)。轻度雹灾主要是指受灾程度较轻,对农作物生长和农业生产活动影响较小,不成灾;中度雹灾主要表现为受灾范围相对较广,冰雹粒径达到3~5cm,农作物因灾不同程度减产等;重度雹灾主要表现为冰雹粒径大,农作物减产严重,甚至绝收,房屋损毁,人畜被砸伤,民众生命财产损失重大等。雹灾等级的分类标准如表1所示。

表1 明清时期雹灾等级分类

1.3 EEMD方法

集合经验模态分解(Ensemble Empirical Mode Decomposition,EEMD)是一种在时间域上局部的自适应时间序列分析技术,适用于非平稳、非线性的时间序列分析[19]。通过将复杂的时间序列信号分解为有限个不同时间尺度的振荡分量,可得到若干个固有模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF)。作为经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)的改进方法,EEMD通过在原始时间序列信号中加入高斯白噪声,很大程度上避免了EMD的模态混淆问题,使IMF分量能够更准确地反映原始信号的内在波动特征与变化趋势。与小波分析相比,EEMD不仅具有小波分析的优点,同时还能克服小波分析在时间分辨率上不清晰的缺点,具有直观性、自适应性和后验性的特点,因此在气象领域应用效果显著。该方法的详细论述可参见文献[20]。

2 结果与分析

2.1 冰雹灾害频次变化

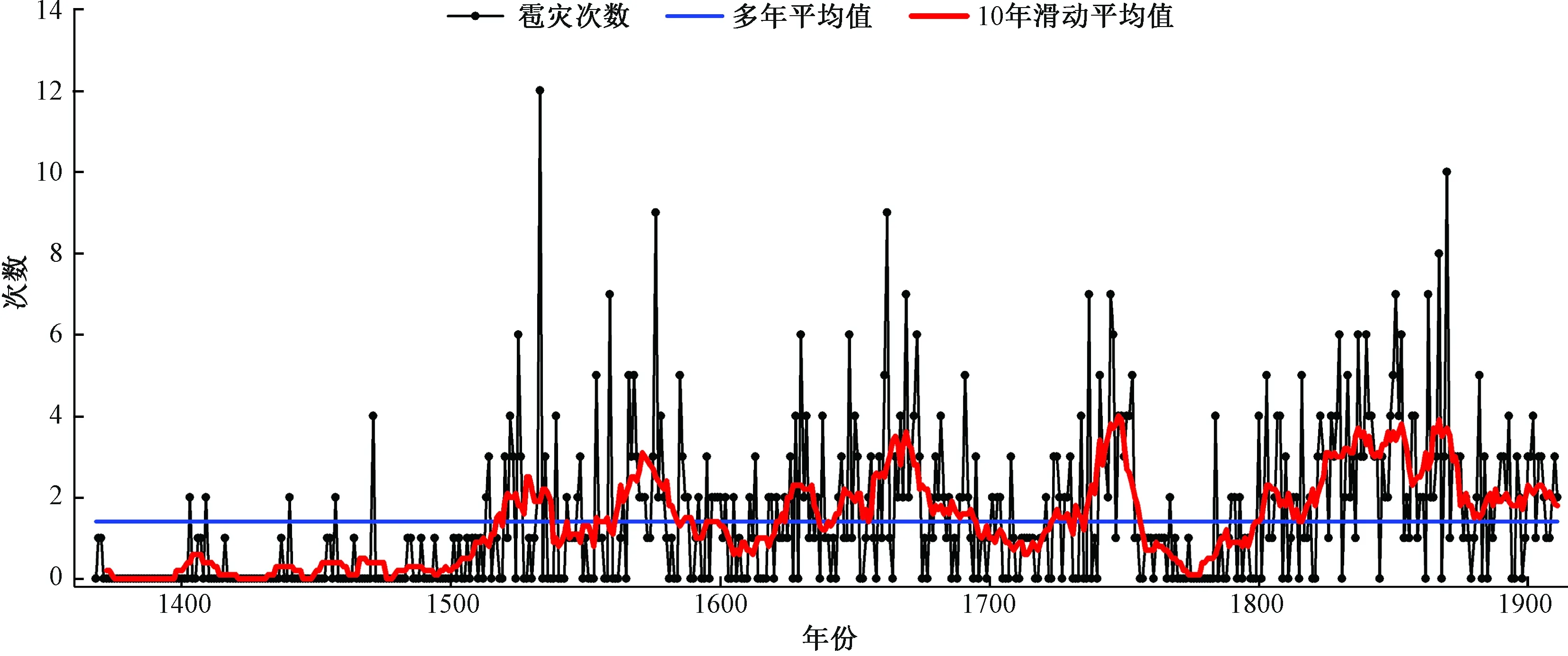

根据已收集整理的雹灾史料统计,明清时期河北省共发生冰雹灾害763次,平均0.7年发生一次。通过对其逐年发生的雹灾次数进行统计分析(图1),用以反映其年代际的变化趋势。

图1 明清时期河北省雹灾的年变化Fig.1 Annual variation of hail disasters in Hebei during the Ming and Qing dynasties

由图1可知,在1520年之前,雹灾发生较少,年发生次数均在5次以下,其中有124年没有雹灾记载;1521—1750年间,雹灾频次变化趋势呈现一定程度的上下波动,其中1521—1570年、1611—1669年、1713—1748年和1777—1867年间呈明显的上升趋势,极大值出现在1533年,共计发生12次雹灾;在1571—1610年、1670—1712年、1749—1776年和1868—1911年间雹灾次数存在明显的下降趋势。总体来说,明清时间河北省雹灾发生的年频次分布不均,表现出前期雹灾发生少且变化平稳,中后期发生频次高且波动较大的特点。

2.2 冰雹灾害等级变化

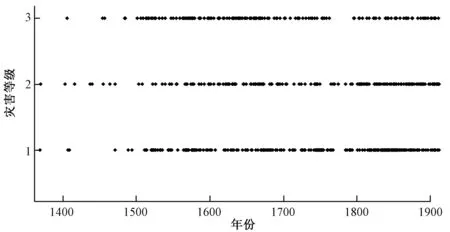

按照表1划定的雹灾分类的定级标准,统计出明清时期河北省不同等级冰雹灾害在时间序列上的分布。从图2可知,在1368—1911年间,河北省1级雹灾发生共计332次,发生频率为61%,约1.6年一遇;2级雹灾共发生220次,发生频率为40.4%,平均2.5年发生一次;3级雹灾发生211次,发生频率为38.8%,约2.6年发生一次。

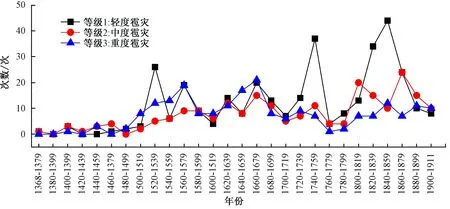

通过对明清时期每20a尺度下河北省不同等级雹灾的次数和分布进行统计(图3)可以发现,在1368—1499年间,3种等级的雹灾次数变化均相对平稳,次数皆没有超过5次;1级雹灾发生频次分别在1520—1539年、1660—1679年、1740—1759年和1840—1859年间出现峰值,次数均超过了20次,其中在1840—1859年间达到最高的44次,占总次数的13.3%;2级雹灾的次数在1500—1679年间呈不同程度的上升趋势,1670—1799间发生次数有所下降,而在之后的1800—1819年和1860—1879年间出现2次峰值,次数也都超过20次;3级雹灾发生的总体变化趋势和2级雹灾类似,在1500—1739年间,3级雹灾发生次数明显多于2级,其峰值为1660—1679年间的21次,而到1740年后,3级雹灾各年份间的次数开始不同程度小于2级。总上所述,河北省明清时期不同等级的雹灾前期变化趋势平稳且次数较少,中后期虽然存在着不同程度的变化波动,但总体上呈上升趋势。

图2 明清时期河北省冰雹灾害等级序列Fig.2 Hierarchical sequence of hail disasters in Hebei during the Ming and Qing dynasties

图3 明清时期河北省雹灾等级分布对比Fig.3 Comparison of hierarchical distribution of hail disasters in Hebei during the Ming and Qing dynasties

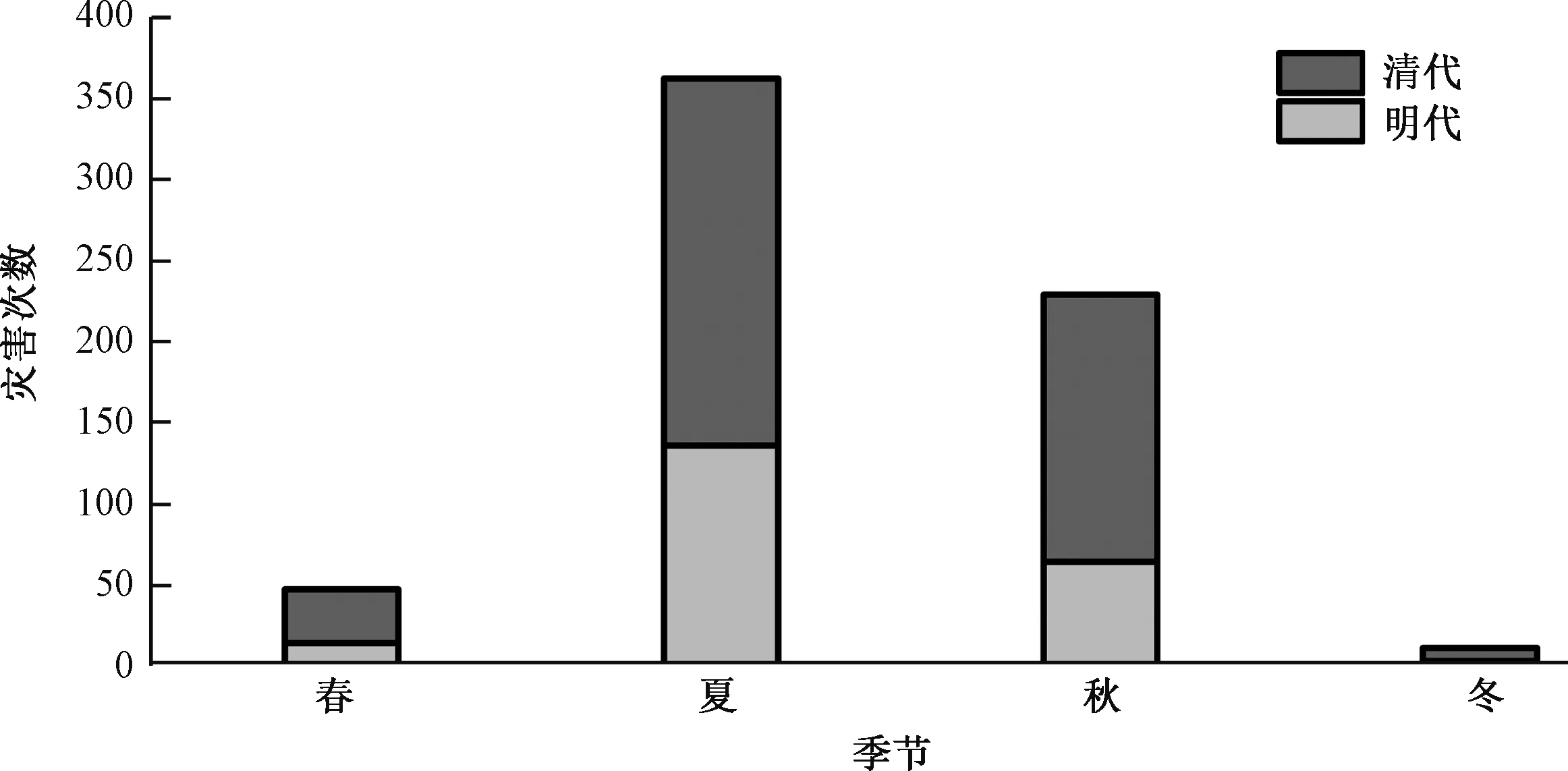

2.3 冰雹灾害季节变化

为研究明清时期河北省雹灾发生的季节性差异,分别统计了不同季节下雹灾发生的次数(图4)。采用中国农历历法划分季节,其中1—3月为春季,4—6月为夏季,7—9月为秋季,10—12月为冬季。在所收集整理的763条雹灾记录中,有明确时间记载的共643条。从雹灾发生的年内分布看,明清时期河北省春季冰雹灾害发生47次,夏季362次,秋季229次,冬季5次。可以看出,明清时期河北省冰雹灾害主要发生在夏秋两季,其中夏季是雹灾集中发生的季节,占总发生频次的56%,而春季和冬季发生冰雹灾害的概率较小,只占总次数的8%。河北省夏季雹灾频发主要是由于太阳辐射强,加上西风带上槽脊强度减弱,尺度变小,槽脊移动明显,同时低纬副热带系统开始活跃,冷暖空气活动较为频繁,容易在大气垂直方向上形成上冷下暖的不稳定结构,极易形成冰雹灾害性天气。

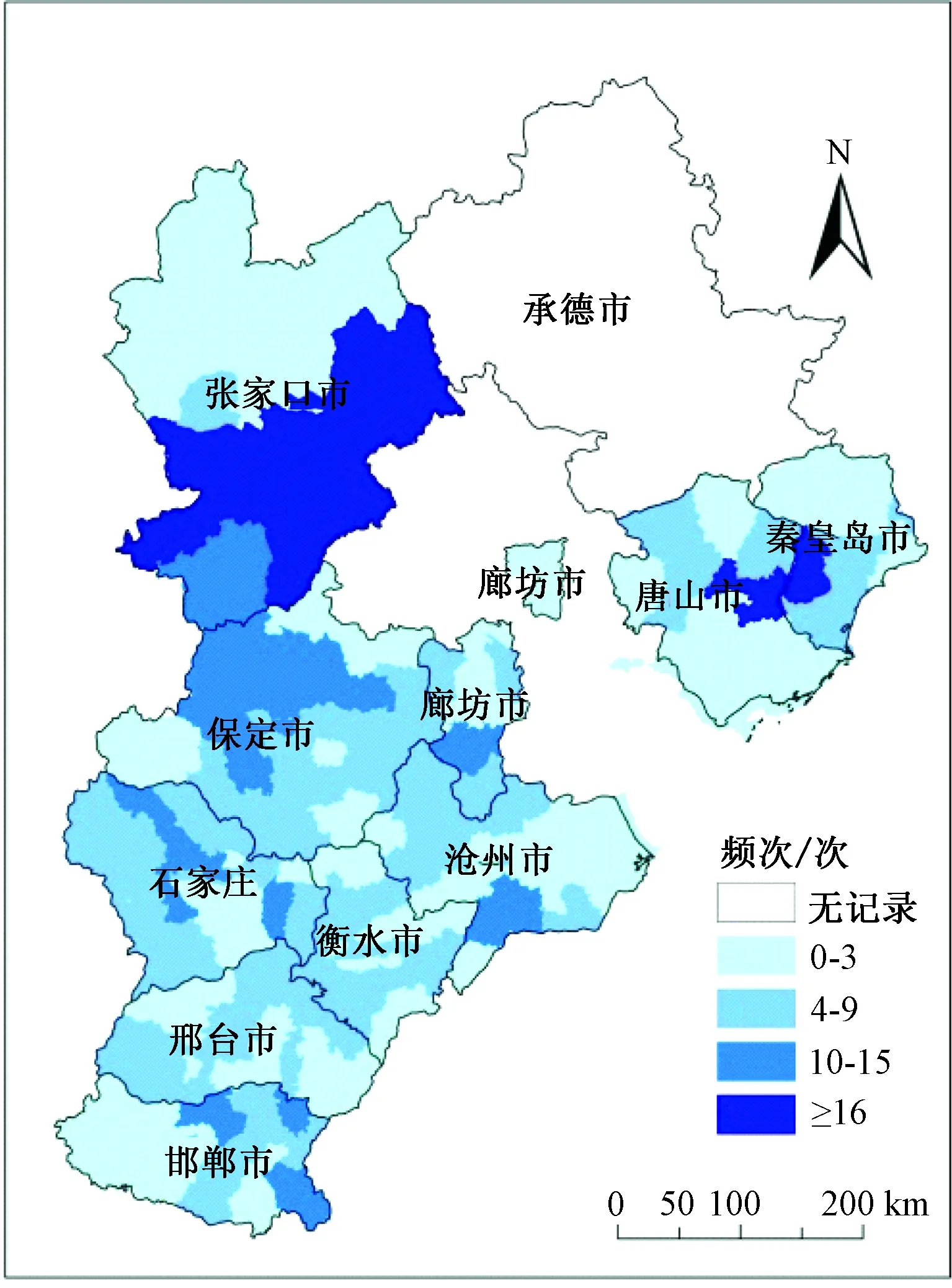

2.4 冰雹灾害空间分布特征

图4 明清时期河北省冰雹灾害季节分布Fig.4 Seasonal distribution of hail disasters during the Ming and Qing dynasties in Hebei

为了更好地反映明清时期河北省雹灾发生的空间分布特征,通过对1368—1911年各县发生的雹灾次数进行统计,绘制了冰雹灾害发生频次空间分布图(图5)。由图5可知,历史上河北省冰雹灾害表现出很强的局地性,其中冰雹灾害集中发生区域主要位于张家口南部的宣化、赤城、怀安、涿鹿、阳原和怀来六县域,以及秦唐地区中部的卢龙、滦县等地,发生雹灾的次数均在16次以上,宣化发生次数为最高的28次;河北省中部地区的正定、灵寿、晋州、鹿泉、唐县、定兴、涞源、易县、东光、南皮、文安等地发生次数在10~15次,发生频次也相对较高;而邯郸西部、张家口北部、沧州东部沿海、唐山南部、秦皇岛中北部发生雹灾次数在5次以下,相对而言是雹灾发生频次较低的区域。

图5 明清时期河北省雹灾发生频次空间分布Fig.5 Spatial distribution of hail disasters occurrence frequency in Hebei during the Ming and Qing dynasties

总体上来看,明清时期河北省冰雹灾害发生的频次呈北部多于南部,西部多于东部,山区多于平原趋势分布。现代研究表明,地势、地形和地貌对冰雹天气发生的地理分布有显著影响。河北省内地形条件复杂,全境大体上由坝上高原、燕山和太行山所构成的山地以及河北平原三部分组成,当气流遇到高大山脉阻挡,常常会引起边界层风场的变化,有利于对流发展和水汽凝结,从外对冰雹天气的触发、组织和移动发挥作用。而山区地形复杂,地表性能差异大,常造成地表受热不均,导致局地强对流的发生发展,因此西部山区雹灾比东部平原地区较多。

2.5 冰雹灾害周期特征

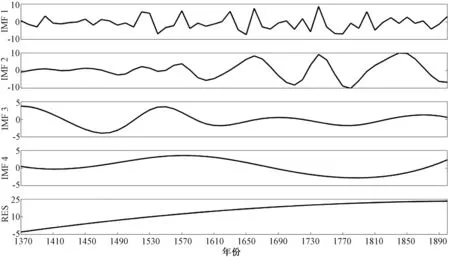

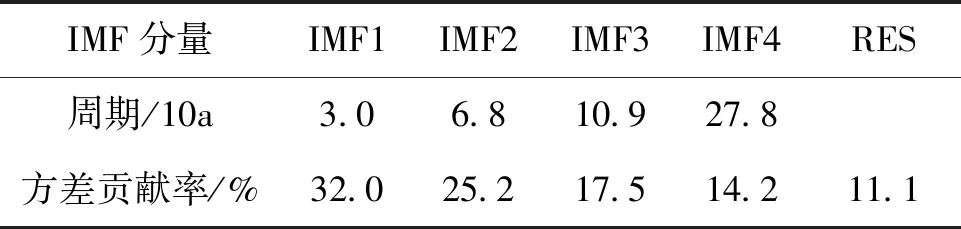

为深入探究明清时期河北省雹灾发生的周期性规律,采用EEMD方法对冰雹灾害逐10a累计频次序列进行信号分解。设定扰动白噪声与原始信号的信噪比为0.2,平均集合次数为500次,得到4个具有不同波动周期的固有模态函数分量(IMF1~IMF4)和一个趋势分量(RES),如图6所示。IMF各分量反映了从高频到低频不同时间尺度的波动特征,表征了在相同时间内,冰雹频次序列具有不同时间尺度的周期变化特征,而趋势项用以表征原始序列总体上随时间变化的趋势。计算IMF各分量的平均周期,以方差贡献率表示各时间尺度信号波动频率和振幅对原始数据总体特征的影响程度(表2)。

结合图6和表2可以发现,河北省雹灾频次序列的IMF分量的振幅随着阶数的增加逐渐趋于稳定,经过多次分解的雹灾频次序列表现出多尺度的周期变化。在IMF1分量上,分解信号的振幅波动较为剧烈,表现出在3.0个10a(30a)左右的准周期变化,其方差贡献率为32.%,周期特征较为显著;在IMF2分量上,频次序列在1570年之前振荡幅度平缓,后期波动较大,表现出6.8个10a(68a)的准周期,其方差贡献率为25.2%。随着阶数的增加,IMF分量的振幅减小,波长增长。IMF3分量的方差贡献率为17.5%,表现出10.9个10a(109a)的周期波动,与太阳活动的世纪尺度接近。虽然IMF4分量也表现出27.8个10a(278a)的周期波动,但由于该周期受到有限数据长度的影响很大,反映出的周期变化不可靠,因而不具有参考意义。残差趋势项RES,表征出明清时期河北省雹灾发生次数呈不同程度上升的长期趋势。

图6 明清时期河北省雹灾频次序列EEMD分解结果Fig.6 EEMD decomposition results of hail disaster frequency sequences in Hebei in the Ming and Qing dynasties

表2 明清时期河北省雹灾频次序列各分量的周期及方差贡献率

3 结论

通过收集整理的河北省冰雹灾害史料,采用雹灾定级、统计分析、EEMD等方法,探讨了明清时期河北省冰雹灾害的时空变化特征及其周期变化规律,并分析了冰雹天气的环流背景。结论如下:

(1)明清时期河北省共发生冰雹灾害763次,平均0.7年发生一次,其中轻度雹灾、中度雹灾、重度雹灾分别发生了332、220、211次,冰雹发生次数总体呈前期少且变化平稳,中后期相对较多且波动较大的特点。

(2)雹灾季节分布明显,明清时期河北省春季冰雹灾害发生47次,夏季362次,秋季229次,冬季5次,主要集中在夏季和秋季,占总发生频次的92%,而春季和冬季少发,只占总次数的8%。

(3)雹灾空间分布上,河北省冰雹灾害表现出很强的局地性,其中冰雹灾害集中发生区域主要位于张家口南部和秦唐地区中部地区,宣化发生次数为最高的28次。总体上雹灾发生频次呈北部多于南部,西部多于东部,山区多于平原趋势分布。

(4)冰雹灾害在年代际尺度上存在30a(IMF1)和68a(IMF2)的周期性波动,而在世纪尺度上表现出109a(IMF3)的周期变化。

由于目前大多数整编的历史资料都是由原始史料派生出来的,因研究目的和服务对象的不同,不同整编资料的史料来源和空间范围具有选择性,内容也不够完整。同时,由历史文献资料的性质决定了史料通常“记异不记常”,即大多数记录的来自因气象灾害而造成的灾害性事件,而对社会影响程度较小的气象事件往往未有记载。虽然本文已对收集整理的史料相关的核实及定级等工作,但对无记录年份未进行一一考证,这对历史雹灾的时空特征分析存在一定的影响。此外,考虑到本文研究主要是基于历史文献资料半定量的分析河北省明清时期545a冰雹灾害的时空变化特征,受限于研究技术和数据,缺乏与现代雹灾的发生特征进行对比,探究冰雹灾害发生的气候背景,这将是下一步工作的重点。