和龙市地质灾害发育特征与易发程度分区评价

2019-04-15于成龙

于成龙

(中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队,吉林 长春 130033)

0 引言

我国是世界上地质灾害发生频率最高,危害程度最大的国家之一。每年因地质灾害造成的直接经济损失占自然灾害总损失的20%以上[1]。2015 年全国共发生地质灾害8224起,共造成229人死亡、58人失踪、138人受伤,直接经济损失24.9亿元[2]。2017年全国共发生地质灾害7521起,造成329人死亡、25人失踪、169人受伤,直接经济损失35.9亿元[3]。地质灾害直接威胁人民生产生活及财产安全,极大限制了城市建设和发展,严重影响了国家重大工程的建设和运行[4]。

随着人类工程活动的逐年增强,和龙市境内的地质灾害隐患也在逐年增多,这些地质灾害隐患点已经对当地居民的生命及财产安全形成了严重威胁[5-7]。所以,全面地、系统地查明并掌握和龙市地质灾害的类型与规模、数量与分布以及稳定性与威胁区域十分必要。在此基础上,通过地质灾害易发程度分区评价,可以为和龙市今后合理部署地质灾害防治工作提供基础依据,其现实意义重大。

1 地理位置

和龙市位于吉林省东南部的延边朝鲜族自治州南部,地处长白山东麓,图们江上游北岸,地理座标为东经128°22′42″~129°24′17″,北纬41°59′44″~42°57′15″。和龙市共辖8个乡镇,南北长100km,东西宽70km,幅员面积5068.62km2,东与龙井市接壤,西与安图县毗邻,北与龙井市、安图县搭界,南与朝鲜民主主义人民共和国咸境北道、两江道隔图们江相望。

2 地质灾害隐患点发育特征

地质灾害隐患点由已发生的地质灾害点和潜在地质灾害点组成。和龙市境内共发育有5类地质灾害隐患点,总数量为234处,其中崩塌隐患点80处、滑坡隐患点16处、不稳定斜坡隐患点63处、泥石流隐患点72处、地面塌陷隐患点3处,分别占隐患点总数的34.19%、6.84%、26.92%、30.77%和1.28%。

和龙市地质灾害隐患点种类较全,区位分布情况见表1。地质灾害隐患点分布密度以八家子镇最大,为13.47处/100km2,西城镇地质灾害隐患点密度最小,为1.55处/100km2。

2.1 不稳定斜坡发育特征

不稳定斜坡是和龙市最为发育的地质灾害隐患点类型之一,形成原因以人为作用为主,主要分布在交通干线周边、铁路沿线、切坡建房处。依其变形迹象,多数不稳定斜坡将发育为崩塌地质灾害,有6处不稳定斜坡具有发育成滑坡的倾向,仅1处滑坡可能发展成泥石流。和龙市共有不稳定斜坡隐患点63处,占全市各类地质灾害隐患点总数的26.92%。

表1 和龙市地质灾害隐患点分布统计表

不稳定斜坡隐患点规模以小型为主,小型的有48处,占比76.19%;中型的有15处,占比23.81%。今后发育趋势以较稳定为主,较稳定的有42处,占比68.85%;不稳定的有19处,占比31.15%。不稳定斜坡主要受节理裂隙控制,岩体结构类型以块状为主,坡面形态以直形为主,可能的失稳因素主要为降雨、风化、卸荷和地震。

和龙市不稳定斜坡隐患点发育的特点是规模差别较大、具有突发性、复发性和不确定性。危害对象是交通干线和房屋,可能影响或阻断交通,对过往车辆安全造成威胁。

2.2 崩塌地质灾害隐患点发育特征

崩塌是和龙市最为发育的地质灾害隐患点类型之一,形成原因以人为作用为主,主要分布在交通干线周边、铁路沿线、切坡建房处。和龙市共有崩塌隐患点80处,占全市各类地质灾害隐患点总数的34.19%。

崩塌隐患点规模以中、小型为主,今后发育趋势以较稳定为主,较稳定的有54处,占比67.50%,不稳定的有26处,占比32.50%。崩塌的过程表现为岩块与母体剥离后而发生的翻滚、跳跃、并相互撞击,来势凶猛,最后堆积于坡脚或稍远处,形成倒石堆。

和龙市崩塌地质灾害隐患点发育的特点是规模差别较小、危害较轻,具有突发性、复发性和不确定性。危害对象主要是交通干线和房屋,可能影响或阻断交通、毁坏民房,对过往车辆及人员安全造成威胁。

2.3 滑坡地质灾害隐患点发育特征

滑坡主要分布在龙城镇、崇善镇、福洞镇、东城镇和西城镇。和龙市共有滑坡隐患点16处,占全市各类地质灾害隐患点总数的7%。

和龙市滑坡隐患点发育趋势不稳定的有3处,占比18.75%,较稳定的有13处,占比81.25%。大部分滑坡因沉积地层向外缓倾的层理而引发,还有少部分是道路切坡或矿山爆破而由其它控滑结构面作用所致。

和龙市滑坡地质灾害隐患点发育的特点是滑坡类型几乎全部为牵引式,控制面为覆盖层与基岩接触面或者节理裂隙面,滑坡变形均为缓慢的蠕变。危害对象是公路、房屋、过往车辆,影响或阻断交通,对过往车辆安全造成威胁。

2.4 泥石流地质灾害隐患点发育特征

泥石流主要分布在龙城镇、头道镇、东城镇、福洞镇和南坪镇植被覆盖率较低的低山地区。和龙市共有泥石流隐患点72处,占全市各类地质灾害隐患点总数的30.77%。

和龙市泥石流隐患点以沟谷型泥石流为主,易发程度以中易发为主,中易发的有64处,占比88.89%,低易发的8处,占比11.11%。

泥石流隐患点多分布在季节性流水的沟谷中,泥砂补给途径以面蚀及沟岸坍塌为主,由于泥石流扇堆积区一般位于村庄、公路及农田所在部位,所以扇形地一般被破坏,完整性一般低于55%,扇长多在25~250m,扇宽一般为35~120m,扩散角多在55°~96°,一般不挤压大河。危害对象主要是农田、公路、房屋及输电线路。

2.5 地面塌陷地质灾害隐患点发育特征

地面塌陷主要分布在龙城镇和福洞镇。和龙市共有地面塌陷隐患点3处,占全市各类地质灾害隐患点总数的1.28%。

和龙市地面塌陷隐患点主要为矿山开采形成,地面塌陷规模均属小型。目前地面塌陷区采矿活动均已停止,原有塌陷区或者塌陷坑变形趋势渐减弱,已无大规模塌陷发生,属基本稳定级。地面塌陷坑多分布在村庄或农田内。

和龙市地面塌陷地质灾害隐患点发育的特点是地面塌陷以群坑及塌陷区结合形式展现,井下连续作业面积大则引发的地面塌陷范围亦大。危害对象主要是农田,其次为房屋及道路。

3 地质灾害易发程度分区评价

地质灾害易发程度分区评价可以为当地政府或其相关职能部门合理部署地质灾害防治工作提供参考依据。

根据和龙市地质灾害的发育规律,将地质灾害发育程度、地形地貌、地层岩性、地质构造、人类工程活动、植被以及降雨等7项因素作为和龙市地质灾害易程度分区的主要划分依据。

3.1 分区原则

(1)现状地质灾害为主原则

地质灾害发育程度和分布具有规律性,所以在划分地质灾害易发区时,首先要依据现状地质灾害点(包括不稳定斜坡)的密度大小来进行。

(2)地质环境条件和人类活动因素相结合原则

地质环境条件决定了地质灾害的分布、类型和规模,人类工程活动则是引发地质灾害的主导因素。所以,在地质灾害易发区划分时,要依据地质环境条件和人类活动因素相结合原则。

(3)主导因素原则

影响和控制地质灾害的因素较多,但作用不同。因此,在综合分析地质灾害的各类影响因素时,要突出其主导因素。

(4)相似性原则

如果无现状地质灾害区域与现状地质灾害点的地质环境背景条件相似,当具备了引发地质灾害的主导因素时,则该区域可能发生类似的地质灾害。所以易发程度分区时还要依据相似性原则。

(5)动态原则

地质环境是一个动态系统,在人类活动影响下,其变化可能十分迅速和强烈。所以易发程度分区时应具有一定的预见性,例如开发区和已查明矿产,便可预见其未来人类活动是较强烈的。

3.2 分区方法与步骤

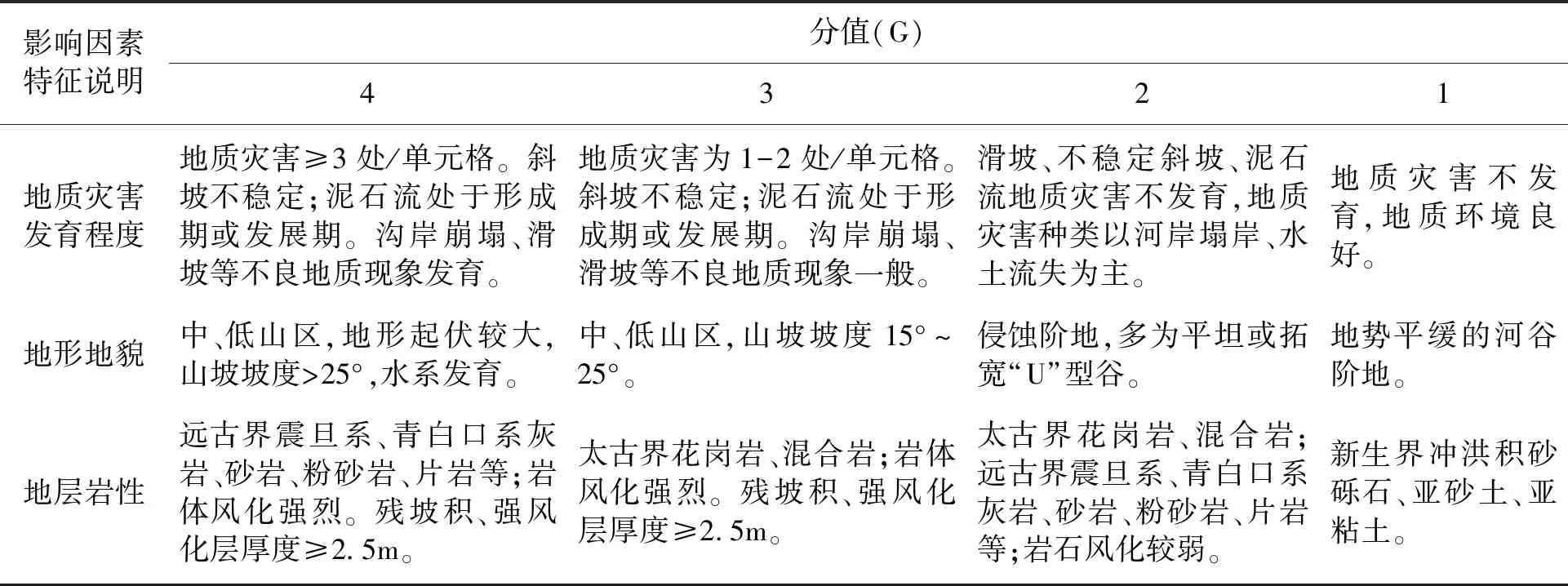

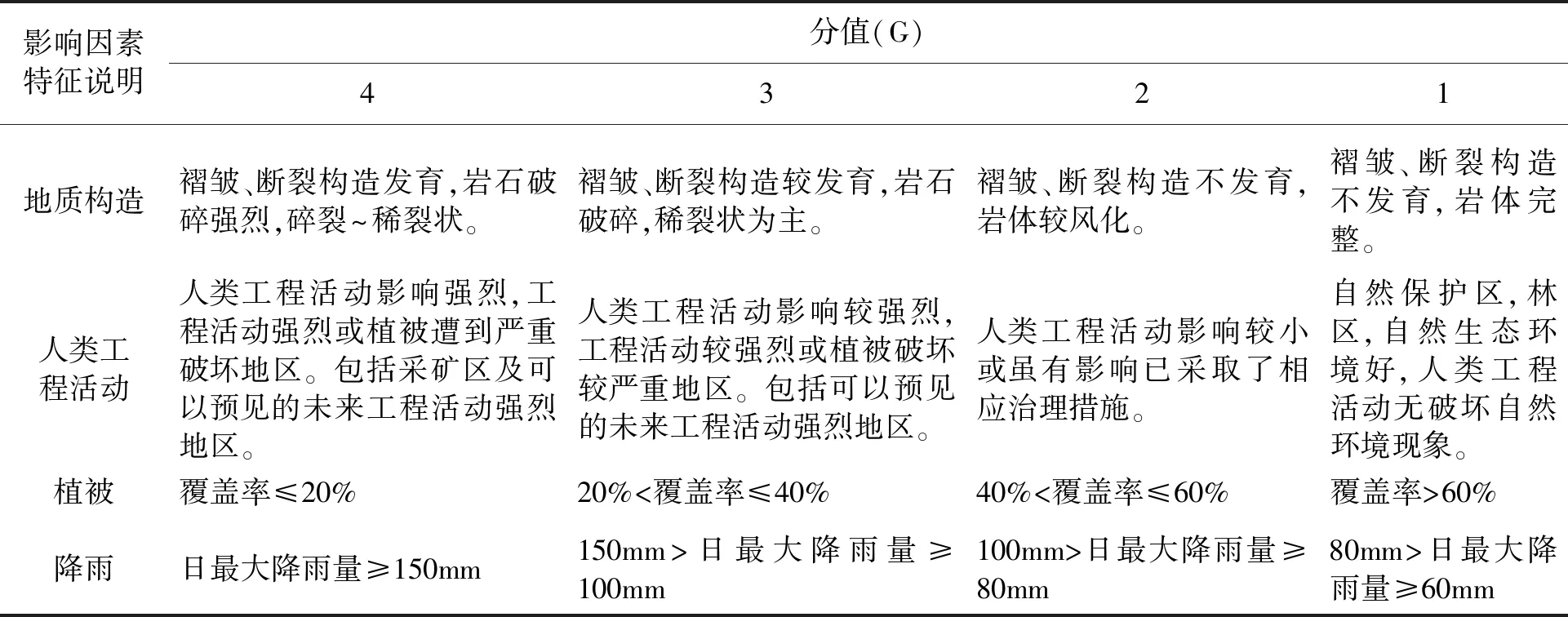

采用数学综合评判的半定量方法对和龙市地质灾害易发程度进行分区,首先利用GIS技术划分网格,然后对每一网格进行赋值计算,最后进行统计分区[8-11]。赋值标准依据地质灾害易发区主要特征简表[12],并在此基础上,结合和龙市具体的地质灾害发育特征,给出和龙市地质灾害易发区单元网格赋值标准(表2)。地质灾害易发区划分具体步骤如下:

(1)在和龙市地质灾害分布图上,首先进行网格剖分,考虑到市域面积情况,单元网格面积确定为3km×3km,然后自上而下、自左而右对所有单元网格进行顺序编号,并将市域边缘不足网格面积二分之一或要素特征与相邻网格相似者合并到邻近网格编号。最终和龙市共划分网格579个。

(2)根据易发区划分的5项原则,对照和龙市地质灾害易发区单元网格赋值标准(表2)进行单元网格赋值。

(3)根据单元网格的赋值结果来绘制和龙市地质灾害易发程度等值线图(图1)。其中等值线≥3.5的区域划分为地质灾害高易发区;等值线2.5~3.5的区域划分为地质灾害中易发区;等值线1.5~2.5的区域划分为地质灾害低易发区;等值线<1.5的区域划分为地质灾害非易发区。

(4)根据和龙市地形地貌、水系分布特征以及城镇和村屯的分布特点等条件,对各地质灾害易发区界线进行优化调整。

图1 和龙市地质灾害易发程度等值线图Fig.1 Isoline diagram of geological hazard susceptibility degree in Helong City

表2 和龙市地质灾害易发区单元网格赋值标准一览表

续表2

注:各影响因素特征符合其中2项的,才可取相应高值分数。例如4+4+3+3+2+2+2=4,4+3+3+3+3+2+2+2=3,4+2+2+2+1+2+2+2=2。

图2 和龙市地质灾害易发程度分区图Fig.2 Zoning map of geological hazard susceptibility degree in Helong City

3.3 分区评价

根据5项分区原则,并结合分区界线划分结果,将和龙市划分为4类地质灾害易发区,分别为地质灾害高易发区(A)、中易发区(B)、低易发区(C)和非易发区(D),地质灾害易发程度分区图详见图2,分区面积统计详见图3。

图3 分区面积统计直方图Fig.3 Histogram of statistics for zoning area

3.3.1 地质灾害高易发区(A)

根据地质灾害类型和分布区域特征,可将地质灾害高易发区进一步划分为3个亚区。

(1)松月水库-八家子镇泥石流、崩塌、滑坡、地面塌陷高易发亚区(A1)

包括和龙市东南村-松月水库及福洞镇-和兴村一带,总面积为226.21km2,占全市面积的4.46%。该区为地质灾害发育集中区,共发现地质灾害点(包括不稳定斜坡)64处,包括泥石流24处、崩塌20处、滑坡6处、地面塌陷3处、地裂缝2处、不稳定斜坡9处,灾害点密度为28.29处/100km2。根据地质灾害点分布位置,进一步分为2个高易发段。

东南村-松月水库泥石流、崩塌、滑坡、地面塌陷高易发段(A1-1)包括和龙市龙城镇东南村-松月水库一带,面积53.05km2,有地质灾害点(包括不稳定斜坡)20处,包括泥石流5处、崩塌7处、滑坡2处、地面塌陷2处、不稳定斜坡4处,地质灾害点(包括不稳定斜坡)密度为37.7处/100km2。该段地质灾害类型较多,其中泥石流分布在东南村及青头村居民区附近山坡,由于人为开荒种地,造成局部植被覆盖率降低,山坡表层土体松散,在降雨集中季节易发生泥石流灾害,主要威胁对象为农田、公路、居民房;崩塌、不稳定斜坡多分布在省道S207及各级公路两侧,多为人工筑路切坡所致,主要威胁对象为公路、居民房;滑坡分布在和龙市火车站附近,稳定性较差,由人为开挖坡脚引发,威胁对象为公共建筑设施;地面塌陷分布于龙城镇兴西村大青头沟和龙城镇大成村前窑屯,主要由于附近煤矿地下开采而致,主要威胁对象为居民房、农田。

福洞镇-和兴村泥石流、崩塌、滑坡高易发段(A1-2)包括和龙市福洞镇-和兴村的海兰江流域,面积173.16km2,有地质灾害点(包括不稳定斜坡)44处,包括泥石流19处、崩塌13处、滑坡4处、地面塌陷1处、地裂缝2处、不稳定斜坡5处,地质灾害点(包括不稳定斜坡)密度为25.41处/100km2。该段泥石流发育在海兰江流域的各级沟谷中,山坡表层土体松散,岩体散碎,在降雨集中季节易发生泥石流灾害,主要威胁下游沟口的村屯及耕地;崩塌、滑坡、不稳定斜坡分布于各级公路两侧,多为人工筑路切坡所致,主要威胁对象为公路、铁路及居民房;地面塌陷及地裂缝分布在福洞镇南阳村,是由于周边煤矿地下开采后上覆岩体变形造成的,主要威胁对象为农田。

(2)东城镇泥石流、崩塌、滑坡高易发亚区(A2)

包括和龙市东北部东城镇一带,为居民集中居住区,面积129.6km2,占全市面积的2.56%。区内有地质灾害点(包括不稳定斜坡)14处,占地质灾害点总数的5.93%,包括泥石流10处、崩塌1处、滑坡1处、不稳定斜坡2处,地质灾害点(包括不稳定斜坡)密度为10.80处/100km2。该区地质灾害以泥石流为主,多为村屯附近居民人为开荒种地,导致局部植被覆盖率降低,沟谷中山坡表层土体松散,在降雨集中季节易发生泥石流灾害;崩塌、不稳定斜坡为人工筑路切坡所致,主要威胁对象为农田、公路、居民房;滑坡、崩塌位于东城镇海兰村大八浦江谷内,主要由降雨引发,威胁对象为河流、农田。

(3)南坪镇-上化村崩塌高易发亚区(A3)

包括和龙市南坪镇-上化村的图们江沿岸一带,面积65.13km2,占全市总面积的1.28%。区内有地质灾害点(包括不稳定斜坡)35处,占地质灾害点总数的14.83%,包括崩塌26处、不稳定斜坡9处,地质灾害点(包括不稳定斜坡)密度为53.74处/100km2。该区地质灾害以崩塌为主,崩塌及不稳定斜坡多分布于各级公路沿线,主要为人工筑路切坡所致,会危及农田、公路、居民房屋。

3.3.2 地质灾害中易发区(B)

根据地质灾害类型和分布区域特征,可将地质灾害中易发区进一步划分为3个亚区。

(1)龙湖村-石国村泥石流、崩塌中易发亚区(B1)

包括和龙市龙湖村-石国村一带,面积为76.42km2,占全市面积的1.51%,共发育地质灾害(包括不稳定斜坡)17处,包括泥石流12处、崩塌2处、不稳定斜坡3处,地质灾害点(包括不稳定斜坡)密度为22.25处/100km2。该区地质灾害以泥石流为主,主要分布于村屯周边山坡及沟谷中,由于人为毁林开荒导致植被覆盖率下降,在降雨集中季节易发生泥石流,主要威胁对象为农田、公路、居民房;崩塌、不稳定斜坡多为人工筑路切坡所致,主要威胁对象为公路。

(2)芦果村-广坪崩塌中易发亚区(B2)

包括芦果村-广坪一带,大马鹿河、红旗河和图们江周边,面积为414km2,占全市面积的8.17%,共发育地质灾害(包括不稳定斜坡)43处,包括崩塌18处、滑坡2处、不稳定斜坡23处,地质灾害点(包括不稳定斜坡)密度为10.39处/100km2。本亚区地质灾害(包括不稳定斜坡)以崩塌、不稳定斜坡为主,其次为滑坡,多分布于沿江公路沿线,少量分布于其他各级公路,主要为人工筑路切坡所致,主要威胁对象为农田、公路、居民房。

(3)南坪镇柳洞-车场子村崩塌中易发亚区(B3)

包括柳洞村-车场子村一带,近似呈三角形,面积为34.58km2,占全市面积的0.68%,共发育地质灾害(包括不稳定斜坡)11处,包括泥石流9处、崩塌1处、不稳定斜坡1处,地质灾害点(包括不稳定斜坡)密度为31.81处/100km2。本亚区地质灾害以泥石流为主,分布于省道S206公路沿线,主要因山坡坡度较大又遇强降水所致,主要威胁对象为农田、公路。

3.3.3 地质灾害低易发区(C)

地质灾害低易发区包括和龙市中部及北部大部分地区,总面积为3136.73km2,占全市面积的61.89%。区内有地质灾害点(包括不稳定斜坡)52处,占地质灾害点总数的21.84%,其中,泥石流17处、崩塌12处、滑坡7处、不稳定斜坡16处。虽然本区地质灾害点数量不少,但是本区面积也最大,超过了全市面积的一半,因而地质灾害点(包括不稳定斜坡)密度较小,为1.66处/100km2。区内地质灾害类型以崩塌、不稳定斜坡为主,主要分布于各级公路周边,为人工筑路切坡所致,会危及公路、居民房;泥石流多分布于村屯周边,由于人为开荒种地,导致局部植被覆盖率降低,山坡表层土体松散,岩石散碎,在降雨集中季节易发生泥石流,主要威胁对象为农田、居民房;滑坡分布在和龙市文化街和龙城镇牛心村安山岩采石场,前者主要是岩体软弱和地下水的作用所引发,后者是人类采矿工程活动影响所致。

3.3.4 地质灾害非易发区(D)

主要包括和龙市古洞河流域、马鹿沟林场、长森岭林场区域,面积985.95km2,占全市面积的19.45%。根据地质环境特征,将该区又分为3个非易发亚区,分别为古洞河流域非易发亚区(D1)、马鹿沟林场非易发亚区(D2)、长森岭林场非易发亚区(D3),其中D1区面积354.6km2,占全市面积的7.0%;D2区面积516.09km2,占全市面积的10.18%,D3区面积115.26km2,占全市面积的2.27%。非易发区内现状地质灾害不发育,人为形成的陡崖及陡坡较少,森林覆盖率较高,人类工程活动强度较弱,基本保持着自然生态环境。

4 结论

根据和龙市地质灾害隐患点数量及类型的统计分析以及地质灾害发育特征的研究,并依据地质灾害易程度发分区评价结果,得出如下结论:

(1)和龙市境内发育各类地质灾害隐患点共234处,其中崩塌隐患点80处、滑坡隐患点16处、不稳定斜坡隐患点63处、泥石流隐患点72处、地面塌陷隐患点3处。崩塌、泥石流和不稳定斜坡是和龙市最为发育的三类地质灾害隐患点。

(2)崩塌主要分布在交通干线周边、铁路沿线、切坡建房处;不稳定斜坡主要分布在交通干线周边、铁路沿线、切坡建房处;泥石流主要分布在龙城镇、福洞镇、头道镇、东城镇和南坪镇植被覆盖率较低的低山地区;滑坡主要分布在龙城镇、崇善镇、福洞镇、东城镇和西城镇;地面塌陷是主要分布在龙城镇和福洞镇采坑活动区。

(3)根据地质灾害易发程度5项分区原则,并结合分区界线划分结果,将和龙市划分为4类地质灾害易发区,分别为地质灾害高易发区(A)、中易发区(B)、低易发区(C)和非易发区(D)四类,

(4)通过地质灾害发育特征研究,进行了地质灾害易发程度分区评价,为和龙市今后合理部署地质灾害防治工作提供了基础依据。