佛影灵奇

——十六国至五代金铜佛教造像

2019-04-15宣鼎文

文/宣鼎文

2018年11月29日,“佛影灵奇——十六国至五代金铜佛教造像”特展在浙江省博物馆武林馆区开展。展览集中了49家博物馆的360件(组)文物,以金铜造像为主线,分为“瑞像天成——十六国至隋代造像”“盛世梵影——唐代造像”和“佛国吴越——五代十国时期造像”三个单元,意在展示两千年来佛教中国化的进程、一带一路背景下中国佛教的基本面貌以及浙江佛教在中国的影响力,彰显中华民族的文化自信。

图一 北魏泰常五年(420) 刘惠造铜弥勒佛像(正面) 河北隆化县四道营乡出土 隆化民族博物馆藏

一、瑞像天成——十六国至隋代造像

十六国至隋代(4-7世纪)为中国金铜佛教造像发展的第一个高峰期。随着经典的翻译和义学的兴起,佛教在中国蓬勃发展。十六国时期(304-439年),后赵、前秦、后秦、北凉和慕容鲜卑建立的燕政权尊崇佛教,形成了长安(今陕西西安)、凉州(今甘肃武威)、中山(今河北定州)等多个佛教中心。小型金铜禅定佛像开始流行。南北朝时期(386-589年),各族皇室崇信佛教,译经写经,建寺起塔之风盛行。南朝地区率先开始探索中国化的佛教形象,石刻和金铜造像中褒衣博带的秀骨清像样式,以及张得其肉、面短而艳的张家样式深刻地影响了北朝造像。公元439年北魏统一北方,至589年隋统一中国,小型金铜造像大量出现。以北魏都城平城(今山西大同)、洛阳,东魏、北齐都城邺城(今河北临漳),西魏、北周、隋代都城长安为中心制作的金铜造像各具特色。

(一)十六国造像

十六国时期的金铜佛像为目前北方发现最早的佛教遗物,甘肃、陕西、河北、河南、北京、辽宁、山东等地均有出土,风格相近,以河北地区最为集中。佛像以高肉髻、着通肩式佛衣、手结禅定印、结跏趺坐于双狮高台座之上为特征,这在犍陀罗、马图拉造像中均能找到渊源。佛像胸前衣纹呈U字形或V字形层层下垂,头部前倾,像身中空,背后铸有1-2个方形带孔榫头,用来插挂头光或背光。甘肃泾川县玉都乡、河北石家庄北宋村出土的两件十六国时期金铜佛像还插饰华盖。

图四 南朝 鎏金铜菩萨立像 1957年金华万佛塔地宫出土 浙江省博物馆藏

图二 北魏泰常五年(420) 刘惠造铜弥勒佛像(背面)河北隆化县四道营乡出土 隆化民族博物馆藏

图三 十六国 鎏金铜佛坐像西安黄良乡石佛寺出土 西安博物院藏

图五 北魏太和八年(484) 鎏金铜释迦佛坐像呼和浩特市托克托县古城出土 内蒙古博物院藏

现存最早的单尊纪年像为美国旧金山亚洲艺术博物馆藏的后赵建武四年(338)鎏金铜佛坐像。后赵石虎佞佛,认为“佛是戎神,正所应奉”,并礼敬高僧佛图澄。历经后赵、前燕、后燕,河北地区佛法大盛,名僧辈出。河北隆化县四道营乡出土的北魏泰常五年(420)刘惠造铜弥勒佛像(图一),为目前国内最早的出土纪年金铜造像。佛像高肉髻,发丝右旋,宽额,长眉,有须。圆形头光背面(图二)刻铭:“李翟平用同(铜)四斤泰常五年五月五日佛弟子刘惠造弥勒佛像。”公元397年,北魏攻克中山(今河北定州),后燕慕容一族迁往龙城(今辽宁朝阳)、滑台(今河南滑县),隆化进入北魏版图。北京、辽宁、山东等地出土的十六国时期金铜佛像,应与崇佛的北燕、南燕鲜卑贵族相关。

西安黄良乡石佛寺出土的十六国鎏金铜佛坐像(图三),长眉、杏眼、高鼻,额前发丝刻划整齐,背面近底座部位刻有佉卢文,具有明显中亚特征。佉卢文起源于古代犍陀罗,公元2-4世纪流行于中亚。据林梅村先生考证,这段文字意为:“此佛为智猛所赠(或制),谨向摩列迦之后裔弗斯陀迦·慧悦致意”。并推测铭文为4世纪末,弗斯陀迦·慧悦应是大月氏望族摩列迦的后裔。《高僧传》中有《智猛传》,智猛为雍州人,后秦弘始六年(404)从长安出发,沿丝绸之路,经鄯善、龟兹、于阗,至罽宾、天竺取经,在外21年,424年循旧路返回,在凉州(今甘肃武威)和建业(今江苏南京)译经。佛像背面佉卢文中的智猛与《高僧传》中的智猛或许为同一人。长安地处丝路要冲,是佛教东传的必经之地,也是十六国时期重要的佛教中心。前秦苻坚、后秦姚兴均好佛法,礼敬高僧。据《高僧传》记载,苻坚曾送道安外国金倚坐像、金坐像、结珠弥勒像、金缕绣像,姚兴曾送慧远龟兹国金缕像,说明长安与西域之间佛教艺术交流频繁。

图六 北魏延兴五年(475) 鎏金铜释迦佛立像1967年河北满城县孟村出土 河北博物院藏

图七 北魏太和十三年(489) 阿行造铜观音菩萨像河北平泉出土 河北博物院藏

图八 东魏 鎏金铜交脚弥勒菩萨像1970年郑州自来水厂采集 郑州博物馆藏

(二)南北朝造像

晋室衣冠南渡以后,南北佛学逐渐分途。南朝普遍信仰无量寿净土和弥勒净土,皇室热衷于兴建寺宇、铸作金像、讲经论义。而北魏统一中原后,以昙曜为代表的凉州僧团来到平城,坐禅行道成为主流,北方更热衷于开凿石窟,广建功德。随着统治者和高僧的推动,平民皈依佛教,小型金铜造像大量出现,用于寺庙或家中礼拜供养。

南朝金铜朝造像主要出土于南京、上海和浙江地区,现存数量较少。2008年南京德基广场二期工程工地发现一批南朝金铜造像,题材有一佛二菩萨像、菩萨三尊像等。佛像着上衣搭肘式佛衣,手施无畏印和与愿印。菩萨头戴宝冠,披巾于腹部交叉重叠。造像与莲瓣形通身背光、圆台形覆莲座相组合,风格鲜明。其中有一件纪年佛像,背光后刻铭文:“大通元年八月廿三日超越敬造供养”。大通为梁武帝年号,大通元年即527年。南京博物院藏有两尊一佛二菩萨铜像,佛饰螺发,姿容清秀;两侧胁侍菩萨头戴宝冠,脸型丰满,璎珞于腹下交叉;火焰纹背光两侧插饰六尊飞天,顶端插饰一座阿育王塔,极具特色。1957年浙江金华万佛塔地宫出土的一尊南朝鎏金铜菩萨立像(图四),通高39厘米,身躯壮硕偏短,手施无畏印和与愿印,作为主尊形象出现。菩萨面容方圆丰满,嘴角含笑,宝冠之上有三朵簪花,饰交叉穿璧式璎珞。莲瓣形通身背光铸作精良,外缘浅刻钩形火焰纹。越南龙川遗址、俄厄遗址和柬埔寨磅湛也有南朝金铜造像出土。南朝造像的艺术风格深受顾恺之、陆探微和张僧繇等画家的影响,宋齐之时流行秀骨清像样式,萧梁之时则向“面短而艳”“张得其肉”的张家样式转变。天竺、扶南等国多次遣使朝贡,南朝佛像中的螺发样式或汲取了印度笈多造像因素。

拓跋鲜卑原为游牧民族,不知有佛。自道武帝至太武帝,北魏拓跋一族东征西伐,先后灭后燕、北燕、北凉,平定关中,首都平城聚集了各地人才,其中便有许多来自中亚的僧侣和工匠。凉州高僧玄高、师贤、昙曜也在此时来到平城。据《魏书·释老志》记载,文成帝登基复法之后,于兴光元年(454)“敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五,各长一丈六尺,都用赤金二十五万斤”。和平初年,又命昙曜为沙门统,在平城武周山开凿五窟,即大同云冈石窟的第16-20窟。文成帝皇后冯氏、孝文帝、宣武帝及皇后胡氏提倡佛教,热衷营建寺塔。官宦士族纷纷舍宅为寺,广修功德。平民大多皈依佛教,铸造佛像,以求来世福报。北魏早期的金铜造像类型主要有佛坐像,如说法佛像(图五)、禅定佛像、二佛并坐像,佛立像(图六),莲花手观音像(图七)等。孝文帝迁都洛阳之后,受南朝造像题材和艺术风格的影响,佛与菩萨的造型逐渐向褒衣博带的秀骨清像样式转变,单尊菩萨立像开始流行。宣武帝、孝明帝时期,南朝造像艺术对北方造像的影响更为显著,秀骨清像风靡一时。

534年,北魏分裂为东魏、西魏,其后又相继被北齐、北周所取代。东魏时期,单尊菩萨立像、思惟菩萨像、交脚弥勒菩萨像等大量出现,一佛二菩萨像的组合形式也较为常见。单尊菩萨立像多为观世音像,体现了观音信仰在民间的盛行。从地域上看,山西地区出土的东魏、北齐时期金铜造像,风格较为保守;而河南、河北、山东地区出土的金铜造像则更为南方化,背光、衣着、莲花座模仿南朝样式。如郑州出土的东魏鎏金铜交脚弥勒菩萨像(图八),诸城出土的东魏鎏金铜一佛二菩萨立像(图九)等。西魏、北周时期留存下来的金铜造像极少。西安市未央宫乡大刘寨村出土的西魏铜一佛二菩萨立像(图十),与南京博物院收藏的两尊南朝铜佛立像形制相同,只是主尊发髻为北朝流行的水波纹样式,而非螺发;上衣衣领部分作双领下垂式,右侧佛衣依旧搭于左肘,与传统的上衣搭肘式佛衣略有区别。甘肃镇原县北魏田园子石窟出土的一件铜背光,形制与南朝背光相同。这些在西北地区出土的南朝样式造像,与554年西魏攻克江陵政权,南朝文化正式融入关中相关。现知出土的北周纪年金铜造像,仅见西安博物院藏天和五年(570)马法先造鎏金铜释迦佛立像(图十一)。佛像身躯直立,佛衣厚重,造像风格与东部地区差异较大。

(三)隋代造像

杨坚建立隋朝后大力提倡佛教,广度僧尼,营造经像。据法琳《辩证论》记载,从开皇初到仁寿末,文帝共建造各种大小菩萨像十万六千五百八十躯,修治故像一百五十万八千九百四十躯,并在仁寿元年(601)、仁寿二年(602)和仁寿四年(604)敕令在一百一十三州增建灵塔,并分送舍利供养,全国兴起崇佛热潮。西安博物院藏隋开皇四年(584)董钦造像、河北博物院藏隋大业二年(606)鎏金铜二佛并坐像(图十二),为隋代金铜造像的代表作。佛像颈部变得修长,身姿挺拔,菩萨腰部内收,身体微微扭动,开启了唐代造像的先河。

二、盛世梵影——唐代造像

唐代高祖、太宗二朝,统治者推崇道教,佛教受到抑制,金铜造像大多延续前朝风格。如首都博物馆藏唐贞观九年(635)鎏金铜观音菩萨立像,饰通身背光,身躯直立,北朝遗风浓重。唐高宗李治和武则天尊崇佛教,支持经典翻译和开龛造像活动,唐代佛教开始兴起。工匠们积极探索新的艺术元素,身体比例恰当、兼具写实性和艺术性的典型造像风格开始成型。武则天执政时期为唐代佛教文化艺术的鼎盛期,各宗派尤其是净土宗、华严宗、天台宗尤为盛行,弥勒信仰、阿弥陀佛信仰、药师信仰、观音信仰在民间广为流传,造像题材也以此为多,造像风格更为成熟、洗练。金铜造像的主尊、身光和底座流行分铸组合,身光轻薄灵巧、纹饰多样,底座样式也富于变化。长安作为帝国都城和佛教中心,统一的造像风格辐射全国境内。盛唐以后禅宗及密宗兴起,造像风格杂糅,已无创新之势。

唐代金铜造像大多出土于窖藏、寺院遗址,以及五代至北宋时期的佛塔地宫内,造像类型包括佛、菩萨、弟子、天王、力士等。佛坐像着袒右式或中衣搭肘式佛衣,脸型方圆,眉眼细长,胸部略鼓,腹部内收;施说法印或结禅定印;底座多为束腰仰覆莲座,佛衣下垂部分呈倒山字形,覆于莲座之上。佛立像多着通肩式佛衣,衣纹贴体,以说法佛和药师佛为主。菩萨像以一手下垂提净瓶,一手上扬持柳枝的杨柳观音(图十三)居多,发髻高束,颈戴项圈,胸前斜披璎珞或无璎珞,下身着贴体长裙,腰肢向一侧扭动,整体呈S形。头戴宝冠的半跏趺坐菩萨像也在此时集中出现。西安临潼邢家村窖藏、纸李通灵寺遗址出土的500多尊金铜造像为研究唐代小型金铜像的极佳案例。从各类造像的所占比例看,杨柳观音像占菩萨像的60%以上,其次为斜披璎珞、手持花蕾的半跏趺坐菩萨像;在佛像中,结跏趺坐的说法佛像(图十四)、手托药钵的药师佛立像和坐于同梗莲座之上的七佛像(图十五)所占比例较高。

自唐以后,渤海、吐蕃、南诏等政权金铜造像活动颇为兴盛。法门寺塔地宫出土的唐咸通十二年(871)鎏金银捧真身菩萨像、唐咸通十五年(874)鎏金银菩萨像,为晚唐小型造像的代表,独特的葫芦形镂空火焰纹背光和束腰仰覆莲座,在五代十国时期的金铜造像中得到继承。

三、佛国吴越——五代十国时期造像

五代十国时期(907-979年),中原北方地区发现的佛教遗物不多,而地处东南、立国两浙、建都杭州的吴越国(907-978年),号为“东南佛国”。自后梁开平元年(907)朱温册封钱镠为吴越王,至北宋太平兴国三年(978)纳土归宋,吴越国国祚延续七十余年。末代国王钱俶时期,吴越国疆域达到全盛,共有13州1军68县,北起苏州,南抵福州,大体包括今浙江、上海全境,以及江苏苏州,福建福州、宁德等地。吴越三世五王,均礼敬佛法,尤以钱俶崇佛最甚。杭州雷峰塔遗址出土的《华严经跋》序,记载钱俶“口不辍诵释氏之书,手不停披释氏之典”。吴越国境内发现的金铜造像、阿育王塔、刻本《宝箧印经》、舍利容器等佛教遗物类型丰富,地域特色鲜明。

在崇佛的吴越国王钱俶和禅净结合高僧延寿等共同推动下,以两浙为中心的金铜铸像之风盛况空前。杭州雷峰塔、金华万佛塔、湖州飞英塔、临海真如寺塔、温州白象塔、龙游湖镇塔、苏州瑞光塔、苏州虎丘塔等五代至北宋地宫中,出土了众多吴越国时期的金铜佛教造像,风格在继承唐代的基础之上继续创新。据浙江省博物馆研究员黎毓馨先生统计,目前发现的吴越国时期金铜佛教造像至少有104尊,其中10尊出土于同时期建造的佛塔塔身或地宫内,其余多出土于吴越国故境的宋塔中;建于北宋嘉祐七年(1062)的金华万佛塔地宫内发现了39尊吴越国时期金铜造像,占万佛塔出土金铜造像总数的2/3,为目前出土数量最多的一次。

图九 东魏 鎏金铜一佛二菩萨立像诸城林家村镇青云村出土 诸城市博物馆藏

图十 西魏 铜一佛二菩萨立像1999年西安市未央宫乡大刘寨村出土陕西历史博物馆藏

图十一 北周天和五年(570)马法先造鎏金铜释迦佛立像西安市未央区出土 西安博物院藏

图十二 隋大业二年(606) 鎏金铜二佛并坐像河北唐县北伏城村出土 河北博物院藏

图十三 唐 鎏金铜观音菩萨立像1960年西安市南郊吉祥村出土 陕西历史博物馆藏

图十四 唐 鎏金铜佛坐像 临潼纸李通灵寺窖藏出土临潼博物馆藏

吴越国金铜造像题材有佛像、菩萨像、罗汉像、弟子像、力士像、天王像、泗州大圣像等。雷峰塔地宫出土的鎏金铜龙柱佛坐像(图十六)、金华万佛塔地宫出土的鎏金铜水月观音像以及两尊铜地藏菩萨像(图十七、图十八),铸造精美,为吴越国金铜造像中的代表之作。佛像以坐佛(图十九)为主,多作螺发,着通肩式或袒右式佛衣,结禅定印或与愿印。以同梗莲座相连的西方三圣像、七佛像等为唐代造像的延续。菩萨题材有杨柳观音像、水月观音像、十一面观音像、大势至像、地藏像等。杨柳观音像和十一面观音像保留了唐代造像的诸多特点,脸型丰圆,上身袒露,有的斜披络腋,或者斜挂璎珞,下身着贴体长裙,身姿婀娜。头戴花冠、面如满月、胸前饰X形璎珞、手戴臂钏的菩萨坐像(图二十)则为吴越国所创。佛与菩萨所饰的葫芦形镂空火焰纹背光,部分头光与身光可拆分,内部铸饰缠枝花卉纹;部分像身和手分体铸造,再进行组合安装,像体背后中空以节省铜料;束腰仰覆莲座可拆分,莲瓣宽肥,个别束腰呈算珠形,体积较大;像身及底座部位流行錾刻细密的圈点纹样。苏州瑞光寺塔塔身出土的一件鎏金铜观音菩萨坐像背后贴有“开宝二年”(969)的墨书题记,在吴越国纳土归宋之前,为判定这一类型金铜造像的年代提供了重要依据。

入宋以后,中国佛教更加本土化、世俗化,佛教造像题材和质地更为多样化。7世纪晚期,印度密教传入中国西藏,经过吐蕃统治者的弘扬,经西夏传播至元代,并成为国教。明清时期,藏传佛教得到统治阶层的扶持,藏传佛教造像成为当时金铜造像的主流。

图十五 唐 鎏金铜七佛像 临潼纸李通灵寺窖藏出土临潼博物馆藏

图十六 五代吴越国 鎏金铜龙柱佛坐像2001年杭州雷峰塔地宫出土 浙江省博物馆藏

图十七 五代吴越国 铜地藏菩萨坐像1957年金华万佛塔地宫出土 浙江省博物馆藏

图十八 五代吴越国 铜地藏菩萨坐像1957年金华万佛塔地宫出土 浙江省博物馆藏

图十九 五代吴越国 鎏金铜佛坐像1957年金华万佛塔地宫出土 浙江省博物馆藏

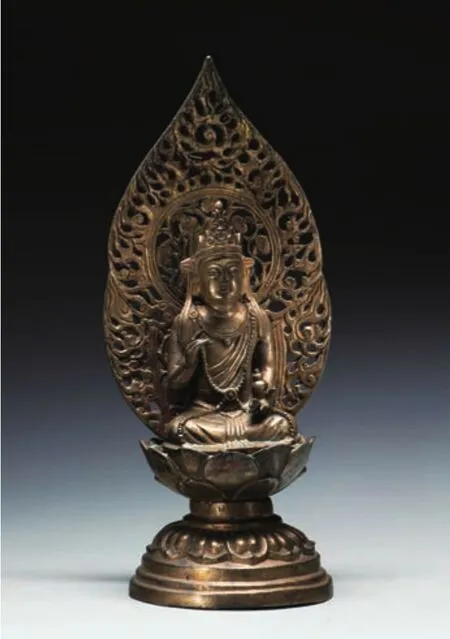

图二十 五代吴越国 鎏金铜菩萨坐像1957年金华万佛塔地宫出土 浙江省博物馆藏