中国城镇化和水资源利用的协调性分析*

——基于熵变方程法和状态协调度函数

2019-04-14阚大学吕连菊

阚大学,吕连菊

(南昌工程学院经济贸易学院,江西南昌 330099)

0 引言

1978年以来,中国常住人口城镇化率从不足18%提高到2017年的58.52%,城镇化水平显著提高。与此同时,中国用水总量大幅增加, 2017年为6 090亿m3,相对改革开放初期的4 437亿m3增加了1 553亿m3,人均用水量439m3。目前中国可开发利用的水资源量占水资源总量不足40%,人均水资源也只有世界人均水资源的1/4,中国近80%省域均处于水资源短缺状态。另外,中国存在较为严重的水污染问题,这使得城镇化进程中的水资源供需矛盾更加突出。2016年我国达不到饮用水源标准的Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水体在河流、湖泊、省界水体中占比分别高达28.8%、33.9%、32.9%,全国地表水1 940个监测断面中,四类、五类及劣五类水质断面占32.3%,在6 124个地下水水质监测点中,水质较差级和极差级的监测点占比高达60.1%。海河、辽河、黄河、淮河、松花江五大重点流域均处超标状态。同时酸雨导致水质进一步破坏,全国酸雨区面积占国土面积比重达到了7.2%。而我国城市供水以地表水或地下水为主,或者两种水源混合使用,水污染带来水质恶化,对新型城镇化进程推进和水资源可持续利用显然不利。

目前中国与发达国家城镇化率相差近20个百分点,户籍人口城镇化率也才42.35%,城镇化将仍然以较快速度发展。那么,如何更加有效合理地利用水资源就成为推进新型城镇化不可回避的问题之一。因此,分析研究城镇化和水资源利用的协调性,有助于了解我国城镇化与水资源利用现状,对我国推进新型城镇化进程,缓解水资源供需矛盾,促进两者协调发展具有重要意义。

目前学术界研究主要集中于城镇化对水资源利用的影响。邱国玉和张清涛[1]、Bao and Fang[2]、Wu and Tan[3]、李静芝等[4]、Zhang and Wang[5]分别以深圳、中国、山东、洞庭湖区域、重庆为例,分析了城镇化进程下水资源需求、用水量及结构、水污染等变化情况。李华等[6]、晁增福等[7]、杨亮和丁金宏[8]、马海良等[9]、张晓晓等[10]、马远[11]、吕素冰等[12]、阚大学和吕连菊[13]、吕连菊和阚大学[14]分别以西安、阿克苏地区、海河流域、太湖流域、宁夏、新疆、中原城市群、我国及其城市为样本,对城镇化水平与水资源利用关系进行了定量研究。与文章最为紧密相关的文献则是部分学者对于城镇化与水资源环境耦合关系的探讨,如方创琳和孙心亮[15]、高翔等[16]、李娜等[17]、Srinivasan等[18]、Buhaug and Urdal[19]、张胜武等[20]、蒋元勇等[21]、杨雪梅等[22]、王吉苹和薛雄志[23]、熊东旭和陈荣[24]、尹风雨等[25]、马海良等[26]、王飞等[27]、李珊珊等[28]构建耦合模型,分别以河西走廊、甘肃、辽宁沿海经济带、石羊河流域、西北干旱内陆河流域、南昌、西北干旱地区、九龙江、南京、河北、皖江城市带、北京为研究对象较为深入地分析了城镇化与水资源环境的耦合程度,但这些文献研究范围较小,均是局限于单个地区、流域和城市,在构建水资源环境指标时,仅考虑了水资源利用量和水资源污染情况,不全面。

文章弥补上述不足,基于水足迹视角,从水资源利用量、水资源利用效率、水资源安全和水资源可持续利用4方面构建水资源利用指标体系,基于熵变方程法和状态协调度函数对城镇化和水资源利用的相对协调度、静态与动态协调度进行研究。

1 城镇化和水资源利用指标体系构建

首先,对于城镇化指标体系,在遵循相关性、动态性、数据可获得性、代表性与独立性等原则下,借鉴李娟等[29]、魏后凯等[30]所构建的指标体系,分别在人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化和空间城镇化4个二级指标体系中,加入户籍人口城镇化率、高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重、社会保险综合参保率和每百户拥有电话数(含移动电话)、环境噪声达标率等三级指标,共计39个来测度城镇化。

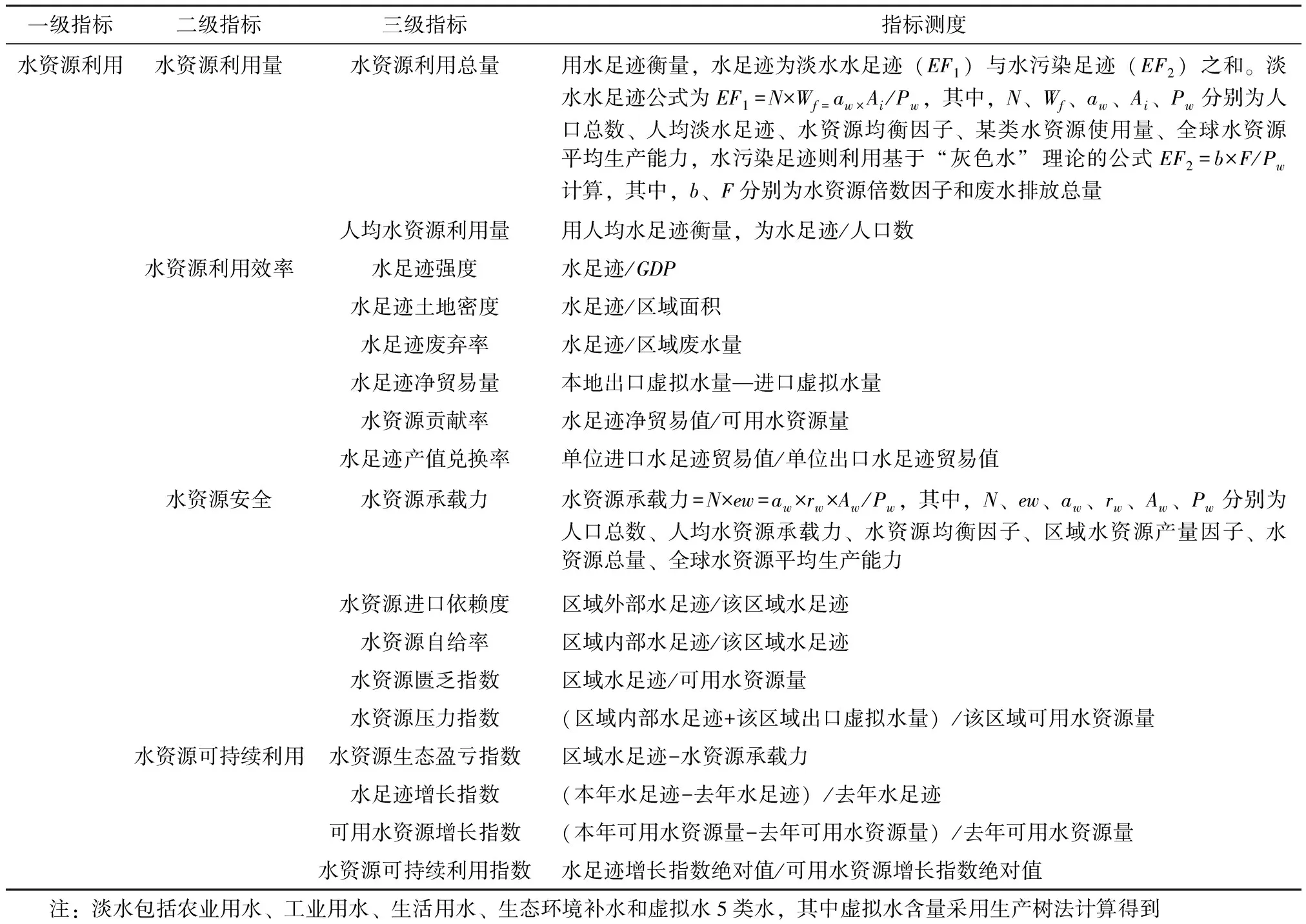

其次,对于水资源利用指标体系,主要基于水足迹视角从水资源利用量、水资源利用效率、水资源安全和水资源可持续利用4个二级指标方面来测度,具体见表1。从中可知,水资源利用量主要包括水资源利用总量和人均水资源利用量2个三级指标,分别用水足迹和人均水足迹衡量。水资源利用效率用水足迹效益来衡量,水足迹强度、水足迹土地密度、水足迹废弃率3个内部效益三级指标分别反映了水资源消耗产生的经济效益、空间上耗用的水资源量和清洁利用水资源的能力; 水足迹净贸易量、水资源贡献率和水足迹产值兑换率3个外部效益三级指标分别反映该区域在虚拟水贸易中的地位和作用、该区域对其他区域水资源消耗的贡献和该区域在虚拟水贸易中的优势。水资源安全包括水资源承载力、水资源进口依赖度、水资源自给率、水资源匮乏指数和水资源压力指数5个三级指标,其中水资源承载力体现了一定时期区域水资源可持续支持该区域人口、社会和经济发展的能力。水资源可持续利用则包括水资源生态盈亏指数、水足迹增长指数、可用水资源增长指数、水资源可持续利用指数4个三级指标。其中后三者分别反映了该区域水资源耗用量的变动幅度、水资源可利用量的变动幅度和水资源可持续利用能力强度。

上述计算原始数据来源《中国统计年鉴》《中国水资源统计公报》《中国城市统计年鉴》《中国城市发展报告》《中国县(市)社会经济统计年鉴》、各省市统计年鉴、各省市水资源公报、各省市水利统计年报、CEIC中国经济数据库以及中经网。由于选取指标较多,数据量大,采用Z得分值法对数据进行标准化处理,以消除数据在量纲和数量级上的差别。同时采用“1-逆向指标”或“1/逆向指标”对逆向指标进行了处理。最后,通过主成份分析法计算得到了城镇化和水资源利用的综合得分。

表1 水资源利用指标体系

一级指标二级指标三级指标指标测度水资源利用水资源利用量水资源利用总量用水足迹衡量,水足迹为淡水水足迹(EF1)与水污染足迹(EF2)之和。淡水水足迹公式为EF1=N×Wf=aw×Ai/Pw,其中,N、Wf、aw、Ai、Pw分别为人口总数、人均淡水足迹、水资源均衡因子、某类水资源使用量、全球水资源平均生产能力,水污染足迹则利用基于“灰色水”理论的公式EF2=b×F/Pw计算,其中,b、F分别为水资源倍数因子和废水排放总量人均水资源利用量用人均水足迹衡量,为水足迹/人口数水资源利用效率水足迹强度水足迹/GDP水足迹土地密度水足迹/区域面积水足迹废弃率水足迹/区域废水量水足迹净贸易量本地出口虚拟水量—进口虚拟水量水资源贡献率水足迹净贸易值/可用水资源量水足迹产值兑换率单位进口水足迹贸易值/单位出口水足迹贸易值水资源安全水资源承载力水资源承载力=N×ew=aw×rw×Aw/Pw,其中,N、ew、aw、rw、Aw、Pw分别为人口总数、人均水资源承载力、水资源均衡因子、区域水资源产量因子、水资源总量、全球水资源平均生产能力水资源进口依赖度区域外部水足迹/该区域水足迹水资源自给率区域内部水足迹/该区域水足迹水资源匮乏指数区域水足迹/可用水资源量水资源压力指数(区域内部水足迹+该区域出口虚拟水量)/该区域可用水资源量水资源可持续利用水资源生态盈亏指数区域水足迹-水资源承载力水足迹增长指数(本年水足迹-去年水足迹)/去年水足迹可用水资源增长指数(本年可用水资源量-去年可用水资源量)/去年可用水资源量水资源可持续利用指数水足迹增长指数绝对值/可用水资源增长指数绝对值 注:淡水包括农业用水、工业用水、生活用水、生态环境补水和虚拟水5类水,其中虚拟水含量采用生产树法计算得到

2 城镇化和水资源利用的协调性分析

2.1 基于熵变方程法的协调性分析

2.1.1 熵变方程法

熵变方程为ds=dis+des,其中,ds为开放系统的熵变,dis为系统内部不可逆过程引起的熵增,des为系统与外界交换分子和能量引起的熵增。依据熵增原理,dis≥0,而开放系统中的des有>0,<0和=0 3种情况,对应的系统熵变ds也就有>0,<0和=0 3种情况,依次表示开放系统发展无序、有序和处于平稳状态。显然,城镇化和水资源利用系统均是典型的耗散结构,遵循上述熵变方程。该文依据城镇化系统的熵变和水资源利用系统的熵变对城镇化与水资源利用的耦合模式分类,即耦合协调、基本协调、衰退、冲突模式4类,再分析城镇化和水资源利用的协调性。下面先利用计算得到的城镇化综合得分和水资源利用综合得分对城镇化系统熵变和水资源利用系统熵变量化,令U(t)代表城镇化综合得分,C(t)代表水资源利用综合得分,则有:

ΔU(t)=U(t)-U(t-Δt)

(1)

ΔC(t)=C(t)-C(t-Δt)

(2)

式(1)、(2)中,ΔU(t)反映城镇化发展变化状况,ΔC(t)反映水资源利用变化状况。根据两者取值大小,可以判断城镇化与水资源利用的耦合模式,具体见表2。

表2 城镇化与水资源利用的耦合模式分类

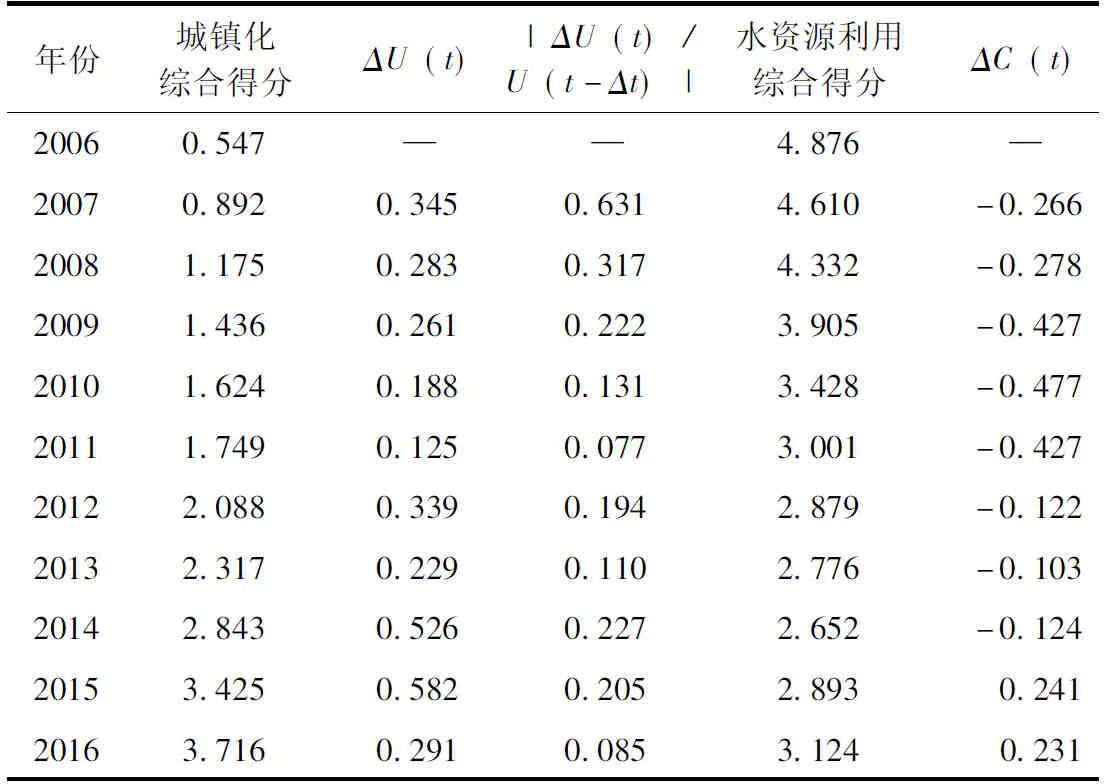

表3 2006—2016年我国城镇化与水资源利用综合得分及其变动

年份城镇化综合得分ΔU(t)|ΔU(t)/U(t-Δt)|水资源利用综合得分ΔC(t)|ΔC(t)/C(t-Δt)|20060.547——4.876——20070.8920.3450.6314.610-0.2660.05520081.1750.2830.3174.332-0.2780.06020091.4360.2610.2223.905-0.4270.09920101.6240.1880.1313.428-0.4770.12220111.7490.1250.0773.001-0.4270.12520122.0880.3390.1942.879-0.1220.04120132.3170.2290.1102.776-0.1030.03620142.8430.5260.2272.652-0.1240.04520153.4250.5820.2052.8930.2410.09120163.7160.2910.0853.1240.2310.080 资料来源:作者计算

资料来源: 作者计算

2.1.2 我国城镇化与水资源利用的协调性

利用城镇化和水资源利用的综合得分,根据ΔU(t)、ΔC(t)、|ΔU(t)/U(t-Δt)|、|ΔC(t)/C(t-Δt)|值,来判断2007—2016年我国城镇化与水资源利用的协调性。其中Δt=1,ε=5%,计算结果如表3所示。

(1)2007—2011年,ΔU(t)>0,ΔC(t)<0,|ΔC(t)/C(t-Δt)|>ε,说明这5年我国城镇化发展的同时,水资源利用情况严重恶化,我国城镇化与水资源利用耦合系统趋向冲突。主要是由于我国为了应对2007年次贷危机,推出了4万亿元的投资计划,加快了城镇化进程,其中23%的资金投资于基础设施建设等,在建设过程中和后续的项目运行中消耗了大量的水资源,而当时城镇的节水设施、再生水回用设施、污水处理设施较为落后,使得城镇节水、再生水利用、雨水回用和污水处理效果不理想,又水资源管理法规体系不健全,水资源价格形成机制尚未建立,以及多渠道的水资源循环利用机制没有形成,导致难以依靠制度和市场化机制等去改善水资源利用情况。

(2)2012—2014年,ΔU(t)>0,ΔC(t)<0,|ΔC(t)/C(t-Δt)|≤ε,表明这3年我国城镇化发展的同时,水资源利用情况出现了小幅恶化,两者耦合基本协调。原因可能在于虽然“十八大”报告中提出很多措施来加强城镇化内涵建设,提高城镇化质量,但这些措施效果尚未体现出来,城镇化进程的粗放特征此时依然比较明显,城镇化产生的经济规模效应、人口规模效应、投资拉动效应和外贸外资效应等使得我国水资源利用情况出现了小幅恶化。

(3)2015—2016年,ΔU(t)>0,ΔC(t)>0,表明我国城镇化与水资源利用系统向着协调方向发展,即城镇化发展的同时,水资源利用情况趋于改善,两者协调发展。原因可能在于各级政府部门认真落实“十八大”报告要求,促使“十二五”末我国城镇化质量明显提高,城镇化产生的资源配置和集聚效应、技术进步效应、人力资本积累效应、产业结构升级效应和市场化效应提高了水资源利用效率,促使我国水资源利用情况改善。与此同时,我国建立健全了水资源管理法规体系,规范和加强了水资源的流域化与区域性管理以及价格管理,水资源价格形成机制初步建立。2015年底,我国各地水资源费均已按要求调整到位,各地区分地表水和地下水、不同用途分类制定了水资源费征收标准; 推进了供水价格改革,建立健全了供水价格形成机制,截止2016年底,全国设市城市阶梯水价制度已基本建立,据统计, 2015—2016年全国城市用水人口增长了近7%,用水总量仅增长4%。同时污水处理收费制度更加健全,污水处理收费标准更加合理,截止2016年底,我国所有省份均已建立污水处理收费制度,设市城市开征率高达100%,城市污水处理率达到93%,超过60%的设市城市污水处理费已达到或超过国家规定的最低标准。上述措施促进了我国城镇化进程中的水资源保护和节约,改善了水安全形势,初步形成了节水优先,治污为本,多渠道的水资源循环利用机制。

2.1.3 3类城市城镇化与水资源利用的协调性

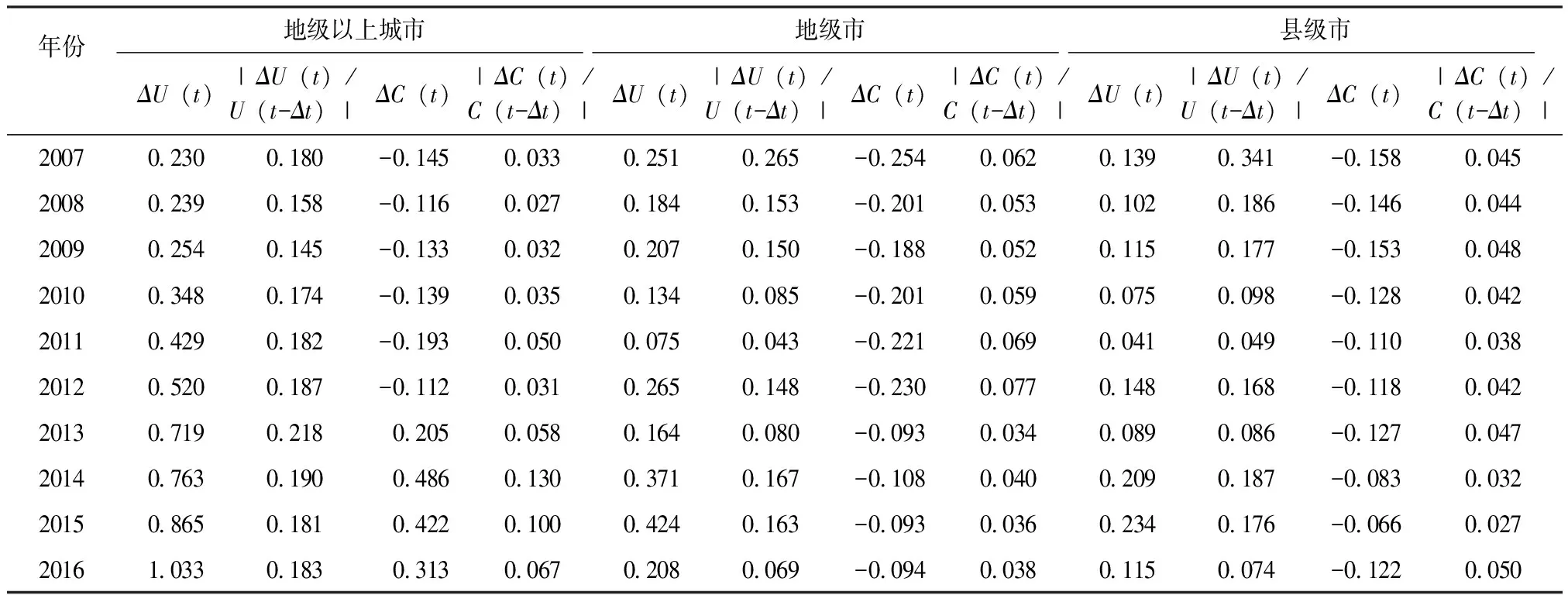

将我国城市分为地级以上城市、地级市和县级市,利用上述方法计算,结果如表4所示。

(1)2007—2012年,地级以上城市和县级市ΔU(t)>0,ΔC(t)<0,|ΔC(t)/C(t-Δt)|≤ε,地级市ΔU(t)>0,ΔC(t)<0,|ΔC(t)/C(t-Δt)|>ε,说明这6年地级以上城市和县级市城镇化与水资源利用耦合基本协调,地级市城镇化与水资源利用耦合趋向冲突。原因在于地级以上城市农村人口转移产生的经济规模效应和人口规模效应虽然较大,但其城镇化进程中的固定资产投资质量和外贸外资质量较高,城镇化发展作用于水资源利用量的投资拉动效应和外贸外资效应均不大,且该类城市城镇化发展,使得要素成本较高,促使耗水较多的劳动密集型行业的低质量外资流出和企业出口转型升级,导致该类城市城镇化发展的同时,水资源利用情况仅出现了小幅恶化,两者耦合基本协调。县级市城镇化与水资源利用耦合基本协调的原因是该类城市城镇化虽然发展了,但发展速度较慢,并未吸纳较多的转移人口,城镇化作用于水资源利用的经济规模效应、人口规模效应、投资拉动效应、外贸外资效应均较小。而地级市城镇化吸纳了不少转移人口,产生的经济规模效应和人口规模效应较大,同时城镇化进程中的固定资产投资质量不高,外贸外资质量较低,多是生产中耗水较多的中低端产品出口,引进的外资也多进入了耗水较多的传统制造业和传统服务业,城镇化发展产生的经济规模效应、人口规模效应、投资拉动效应、外贸外资效应均较大,又当时该类城市供水设施、节水设施、排水设施、污水处理设施等较为滞后,使得水资源供需矛盾紧张,导致该类城市水资源利用情况严重恶化,城镇化与水资源利用耦合趋向冲突。

(2)2013—2016年,地级以上城市ΔU(t)>0,ΔC(t)>0,地级市和县级市ΔU(t)>0,ΔC(t)<0,|ΔC(t)/C(t-Δt)|≤ε,说明这4年地级以上城市城镇化与水资源利用系统协调发展,地级市和县级市城镇化与水资源利用耦合基本协调。前者原因在于地级以上城市注重城镇化内涵建设,城镇化质量明显提高,城镇化促进了经济增长方式由粗放型向集约型转变,城镇化通过资源配置和集聚效应、技术进步效应、人力资本积累效应、产业结构升级效应、市场化效应对水资源利用产生的降低作用大于其通过经济规模效应、人口规模效应、投资拉动效应、外贸外资效应对水资源利用产生的提高作用; 且地级以上城市水资源管理法规更为健全,对高耗水行业用水监管较为严格、节水体制较顺,节水设施利用率较高、雨水回用处理系统效率较高,再生水利用率较高,也使得该类城市城镇化发展的同时,水资源利用情况改善。后者主要是因为2013年后地级市城镇化发展较快,城镇化质量得到了提高,城镇化对水资源利用的负面效应增加,正面效应降低,虽然该类城市供水价格机制形成,城市阶梯水价制度基本建立,污水处理收费制度更加健全,但由于该类城市依然没有形成集约型经济增长方式,使得城镇化对水资源利用的负面效应依然小于正面效应,导致地级市城镇化发展的同时,水资源利用情况小幅恶化。至于县级市城镇化与水资源利用耦合状况依然为基本协调,主要是由于该类城市城镇化质量没有明显提高,经济增长方式转变较慢,产业结构升级缓慢所致。

表4 2007—2016年3类城市城镇化与水资源利用综合得分变动

年份地级以上城市地级市县级市ΔU(t)|ΔU(t)/U(t-Δt)|ΔC(t)|ΔC(t)/C(t-Δt)|ΔU(t)|ΔU(t)/U(t-Δt)|ΔC(t)|ΔC(t)/C(t-Δt)|ΔU(t)|ΔU(t)/U(t-Δt)|ΔC(t)|ΔC(t)/C(t-Δt)|20070.230 0.180 -0.145 0.033 0.251 0.265 -0.254 0.062 0.139 0.341 -0.158 0.045 20080.239 0.158 -0.116 0.027 0.184 0.153 -0.201 0.053 0.102 0.186 -0.146 0.044 20090.254 0.145 -0.133 0.032 0.207 0.150 -0.188 0.052 0.115 0.177 -0.153 0.048 20100.348 0.174 -0.139 0.035 0.134 0.085 -0.201 0.059 0.075 0.098 -0.128 0.042 20110.429 0.182 -0.193 0.050 0.075 0.043 -0.221 0.069 0.041 0.049 -0.110 0.038 20120.520 0.187 -0.112 0.031 0.265 0.148 -0.230 0.077 0.148 0.168 -0.118 0.042 20130.719 0.218 0.205 0.058 0.164 0.080 -0.093 0.034 0.089 0.086 -0.127 0.047 20140.763 0.190 0.486 0.130 0.371 0.167 -0.108 0.040 0.209 0.187 -0.083 0.032 20150.865 0.181 0.422 0.100 0.424 0.163 -0.093 0.036 0.234 0.176 -0.066 0.027 20161.033 0.183 0.313 0.067 0.208 0.069 -0.094 0.038 0.115 0.074 -0.122 0.050

2.2 基于状态协调度函数的协调性分析

2.2.1 状态协调度函数构建

基于熵变方程法的协调性评价只能判断相对协调度,对于静态与动态协调度难以反映,因此,利用状态协调度函数进一步分析城镇化与水资源利用的静态与动态协调度。具体公式为:

(3)

式(3)中,U(i/j)为城镇化系统i对水资源利用系统j的状态协调系数,xi为城镇化实际值,xi′为水资源利用所要求的城镇化协调值,s2为实际方差。实际值越接近协调值,U(i/j)越大,城镇化对水资源利用的协调度越高。但其还不能反映城镇化与水资源利用相互间的协调度U(i,j),可利用如下公式得到相互间协调度:

(4)

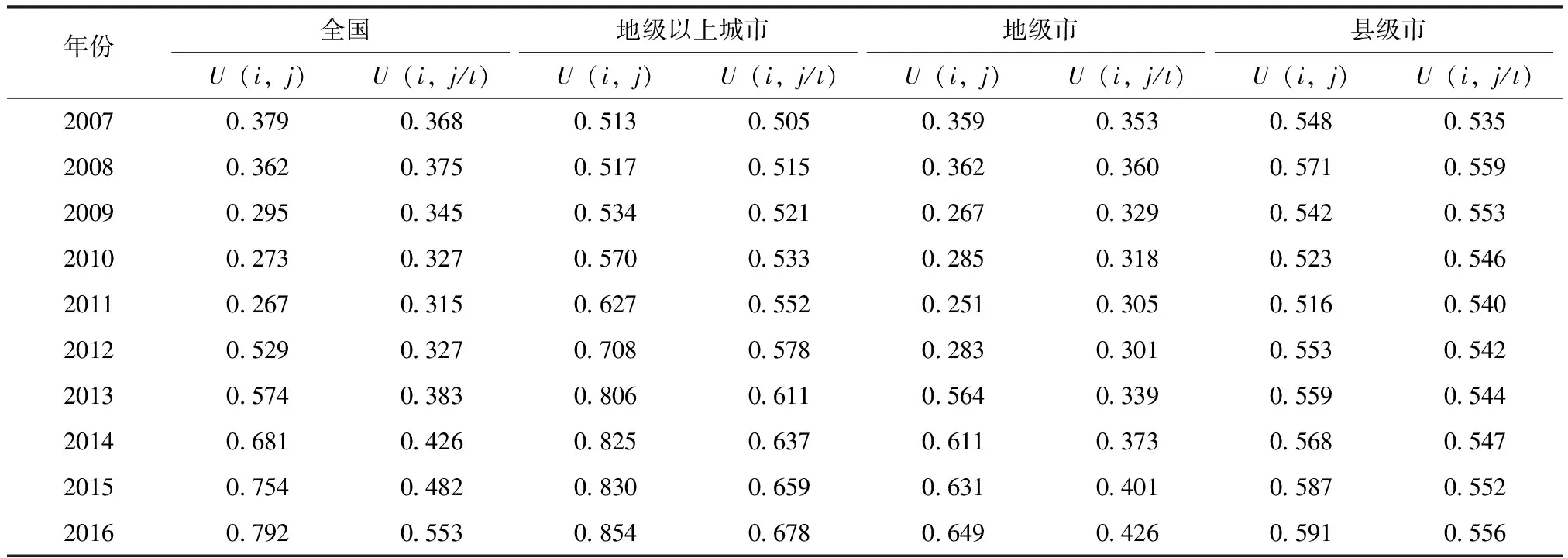

式(4)中,U(i,j)越大,城镇化与水资源利用相互间协调度越高,U(i,j)越小,相互间协调度越低。U(i,j)仅是在某一时刻的城镇化与水资源利用相互间的静态协调度。一般静态协调度取值在0~1间,其中0 由于城镇化与水资源利用是时序动态过程,因而还需计算两者的动态协调度U(i,j/t),具体公式为: (5) 式(5)中,U(i,j/t)越大,城镇化与水资源利用相互间协调性越好,一般动态协调度取值也在0~1之间,如果在两个不同时刻t1和t2,t1>t2,有U(i,j/t1)>U(i,j/t2),则说明城镇化与水资源利用两者一直处于协调发展轨迹中。 2.2.2 我国城镇化与水资源利用的协调性 为了利用上述公式测算我国城镇化与水资源利用的静态与动态协调度,以城镇化与水资源利用综合得分互为因变量和自变量进行计量回归分别得到城镇化所要求的水资源利用协调值与水资源利用所要求的城镇化协调值,带入上述公式求解,进而判断城镇化与水资源利用的协调性。具体结果如表5所示。 首先,就静态协调度而言,从表5可知,我国城镇化与水资源利用的静态协调度变化波动不大, 2007—2011年两者的静态协调度年平均值为0.315,说明这段时间城镇化与水资源利用两者基本不协调,城镇化发展导致我国水资源利用情况出现了恶化,水资源供需矛盾突出。其中2007—2008年两者的静态协调度均高于0.3,平均值为0.371,处于基本不协调状态, 2009—2011年两者的静态协调度则呈现下降趋势,均小于0.3,平均值仅为0.278,处于不协调状态。2012—2016年我国城镇化与水资源利用的静态协调度显著上升,均高于0.5,达到了基本协调状态,其中2015—2016年两者的静态协调度较高,分别为0.754和0.792,几乎要跨越城镇化与水资源利用两者协调发展所要求的0.8门槛值,说明城镇化与水资源利用两者将要趋向协调发展。可见, 2007—2016年我国城镇化与水资源利用的静态协调度呈现出基本不协调—基本协调—逼近协调发展的趋势。其次,就动态协调度而言,我国城镇化与水资源利用的动态协调度并不是总在处于协调发展的轨迹上,其中2007—2008年和2012—2016年两者的动态协调度轨迹大体呈现平稳上升过程,即U(i,j/t1)>U(i,j/t2),说明此时城镇化与水资源利用的动态协调度处于协调发展轨迹。2009—2011年两者动态协调度的轨迹则呈现出下降过程,此时U(i,j/t1) 2.2.3 3类城市城镇化与水资源利用的协调性 利用上述公式测算3类城市城镇化与水资源利用的静态与动态协调度。具体结果如表5所示。首先,就静态协调度而言,从表5可知,地级以上城市城镇化与水资源利用的静态协调度变化不大, 2007—2012年两者的静态协调度均高于0.5,说明这段时间地级以上城市城镇化与水资源利用两者基本协调,城镇化发展仅引起该类城市水资源利用情况出现了小幅恶化。2013—2016年地级以上城市城镇化与水资源利用的静态协调度则均高于0.8,达到了协调发展状态,说明该类城市城镇化与水资源利用两者处于协调发展状态。可见, 2007—2016年地级以上城市城镇化与水资源利用的静态协调度呈现出基本协调—协调发展的趋势。对于地级市, 2007—2008年、2009—2012年和2013—2016年3个时期的城镇化与水资源利用的静态协调度分别高于0.3、小于0.3和高于0.5,即3个时期分别处于基本不协调状态、不协调状态和基本协调状态。可见, 2007—2016年地级市城镇化与水资源利用的静态协调度呈现出基本不协调—不协调—基本协调的发展趋势。至于县级市, 2007—2016年城镇化与水资源利用的静态协调度波动变化较小,位于0.5—0.6间,说明县级市城镇化与水资源利用两者基本协调。其次,就动态协调度而言, 2007—2016年地级以上城市城镇化与水资源利用的U(i,j/t1)>U(i,j/t2),说明两者动态协调度呈现平稳上升过程,该类城市城镇化与水资源利用一直处于协调发展的轨迹上。地级市2007—2008年和2013—2016年城镇化与水资源利用的U(i,j/t1)>U(i,j/t2), 2009—2012年则为U(i,j/t1) 表5 2007—2016年城镇化与水资源利用的静态协调度和动态协调度 年份全国地级以上城市地级市县级市U(i,j)U(i,j/t) U(i,j)U(i,j/t) U(i,j)U(i,j/t) U(i,j)U(i,j/t) 20070.3790.3680.5130.5050.3590.3530.5480.53520080.3620.3750.5170.5150.3620.3600.5710.55920090.2950.3450.5340.5210.2670.3290.5420.55320100.2730.3270.5700.5330.2850.3180.5230.54620110.2670.3150.6270.5520.2510.3050.5160.54020120.5290.3270.7080.5780.2830.3010.5530.54220130.5740.3830.8060.6110.5640.3390.5590.54420140.6810.4260.8250.6370.6110.3730.5680.54720150.7540.4820.8300.6590.6310.4010.5870.55220160.7920.5530.8540.6780.6490.4260.5910.556 基于熵变方程法和状态协调度函数实证分析了2007—2016年中国城镇化和水资源利用的协调性。基于熵变方程法的测算结果表明,这一时期我国城镇化与水资源利用的协调性呈现出冲突—基本协调—协调的发展趋势,地级以上城市、地级市和县级市分别呈现出基本协调—协调、冲突—基本协调和基本协调的发展趋势。基于状态协调度函数的测算结果表明, 2007—2016年我国城镇化与水资源利用的静态协调度呈现出基本不协调—基本协调—逼近协调发展的趋势,两者的动态协调度并不是总在处于协调发展的轨迹上,在2009—2011年两者动态协调度偏离了协调发展轨迹; 地级以上城市、地级市和县级市城镇化与水资源利用的静态协调度分别呈现出基本协调—协调、基本不协调—不协调—基本协调和基本协调的发展趋势。地级以上城市城镇化与水资源利用的动态协调度一直处于协调发展轨迹上,地级市和县级市的动态协调度则分别在2009—2012年和2009—2011年偏离了协调发展轨迹。因此,基于熵变方程法计算的相对协调度与利用状态协调度函数测算的静态协调度结果基本一致。 依据上述结论,可知我国城镇化与水资源利用目前虽然逼近或处于协调发展状态,但有时还是偏离了协调发展轨迹, 3类城市中地级市和县级市城镇化与水资源利用还处于基本协调,尚未达到协调状态,城镇化发展的同时,水资源利用情况出现了小幅恶化,且两类城市动态协调度也曾均偏离过协调发展轨迹。因此,我国尤其是地级市和县级市需要采取措施统筹城镇化发展与水资源利用,一方面需从政治、经济、文化、社会和生态文明5方面积极推进新型城镇化建设,转变粗放型发展模式,走内涵式发展道路,将城镇化进程中的各种要素进行最优组合,以进一步提升城镇化质量,提高水资源利用效率,改善水资源利用情况,使得城镇化与水资源利用达到协调发展状态,促使两者动态协调度一直处于协调发展的轨迹上。与此同时,需进一步贯彻执行水资源管理法规,捋顺水资源管理体制,完善水资源价格形成机制以及污水处理收费制度,构建多渠道的水资源循环利用机制,达到城镇化进程中水资源可持续利用。

3 结论及政策建议