国土空间规划中弹性空间的作用与划分*

2019-04-14辜寄蓉朱明仓江浏光艳吴修月

辜寄蓉,朱明仓,江浏光艳,吴修月

(1.四川师范大学地理与资源科学学院,成都 610101; 2.四川省国土资源厅,成都 610072)

0 引言

习近平总书记在党的“十九大”报告中明确指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”国土空间规划通过划定城镇、农业、生态三大功能区,支撑社会、经济、生态的全方位发展。在新发展过程中,面对的不确定性因素有:人口数量不确定、经济增长不确定、自然环境不确定、技术进步不确定及空间参数不确定[1]。不确定因素的存在会导致空间规模的不确定,空间位置的不确定。因此,在当前主要推动区域发展的外在动因不明确的时代背景下,如何为未来发展留出具有较大用地拓展空间和可能性的对象,是国土空间规划面临的重要课题。

弹性空间的概念最初出现在建筑学中,是“为商品住宅的设计,必须从套型的可变性和可选性出发,变固定空间为弹性空间,变专人设计为住户参与”[2-3]。随着可持续发展的建设理念发展,逐步提出了对广域空间的弹性化设计要求[4]。赵哲远认为国土空间的弹性发展区是指在确保土地利用总体规划应有功能的前提条件下,规划的编制和实施管理应具有灵活性、可调整性和应变能力。这里,规划的刚性是第一位的,没有一定刚性,规划宏观调控作用就体现不出来,功能就发挥不到位。但是,刚性太强会使规划过于呆板,操作性差,增加规划实施难度,同样也发挥不了规划的调控功能[5]。

国土空间规划是对空间的管理,以满足社会经济生态多方面的需求。在管理学的角度,管理的可为,可不为。在空间表达为:自限于可为的界线之内,从而向最大多数人提供丰富的现实可选择性[6]。

在当前一张蓝图干到底的规划要求下,更需要对社会的复杂性、多样性和难以预测性进行把握,在规划顶层设计时要留有弹性余地,在充分调动社会空间的自调节和自组织机制,以提高资源的配置效率,通过弹性空间,调节土地利用需求和土地利用供应,以期在不断的社会发展过程中,实现供应与需求的平衡[7]。

吴次芳等认为,非理性、不确定性、弹性思想是科技发展带来的人类认识论、方法论的重大变革,面对规划中日益增多的不确定性、非理性因素和行为,需要。以往单一的、理性的、确定性的和刚性的土地利用规划理论已经不能适应现实。因此,吸纳非理性、不确定性、弹性的思想,来补充与完善理性、刚性的规划理论,能最大限度地避免规划与实际的分离[8]。胡序威认为,运用区域规划对空间进行有效管治时,应包涵弹性适应空间和刚性约束空间的有机结合[9]。尹奇等将吴次芳教授提倡的规划不确定性、弹性理论思想进一步拓展到具体的方法,弹性规划方法充分考虑了社会的复杂性及经济、环境目标,强调公众参与,较好地适应经济生活中不确定因素导致的用地数量、结构、布局等方面的变化,使规划更符合效率与公平,对区域未来发展提供更多的选择机会[10]。赵哲远在土地利用规划调控技术研究中,提出弹性发展区的概念,其认为,为应对市场经济发展中的众多不确定性因素,未来需要编制弹性空间规划。建议设置跟农村建设用地缩小相挂钩的城镇建设“弹性发展区”,技术思路是将区域内预计可实现的农村建设用地缩小面积调查清楚,按其数量来设立城镇“弹性发展区”的相应规划规模可跨区域有偿调剂空间。“弹性发展区”将增加规划空间布局的相对灵活性,并配以相应的管制规则,起到空间置换作用[5]。王万茂和王群进一步研究了土地利用规划中的“不确定性”,认为:土地利用规划中最基本的不确定性是预测未来和为了适应未来而在现在进行调整的失误。针对土地利用规划中不确定性的处理方法主要在于增强对未来的预测能力和控制能力,可具体化为夯实本底信息,强化预测预警,同态信息系统,设计弹性方案,实施滚动调整,完善追踪决策[11-12]。李鑫更明确提出在不确定条件下土地资源空间优化,要通过弹性空间划定来解决[1]。汪劲柏也讨论了在发展前景不明确条件下的弹性空间结构[13]。邹祖钰等讨论了“弹性新城”空间规划模型的构建及其应用[14]。彭佳雯讨论了城镇用地扩张的弹性空间管制[15]。

文章认为,国土规划中3类空间是规划近期的发展空间,将1—2年内的重点项目、重大工程用地空间全部包含完成的空间,剩下的空间按的农业/城市、生态/城市、农业/生态、生态/农业,划分为4种弹性空间。弹性空间是城镇、农业、生态的未来3—5年内可发展区域,是当前用地类型和未来用地类型的复合区域,在当前用地类型明确的情况下,将未来可能的用地类型赋予该空间,使其呈现一种现状与未来混合的用地模式,以摆脱用地功能区一一对应、非此即彼的表达特征,表现出不同属性用地分区之间空间叠合,彼此包含和共存空间规划是上位规划,要为土地利用规划、城市规划留够弹性,实现:一是土地预留,二是混合利用,三是用途转换。研究将对国土空间规划中弹性空间的作用及划分方法进行讨论。

1 划分方法

1.1 划分原则

一直以来,我国各类规划在实施操作中存在着“刚性有余,弹性不足”问题,规划修改的高频率直接损害规划本身的严肃性,也造成了公共管理行政资源的浪费,影响了城市内部土地利用结构的合理性,反向制约了社会、经济和生态环境的发展。

采用“刚柔并济”的原则。刚性区域要保住3条线:生态红线、基本农田边界、城市扩展边界。柔性区域实施:大类管控、混合利用、功能复合。根据空间的不可逆性,划分农业/城市、生态/城市、农业/生态、生态/农业4种弹性空间。其划分流程如图1所示。

图1 弹性空间划分流程图

1.2 划分方法

划分方法是对具有不同空间管控属性的用地在不同的规划弹性区中进行空间叠加[7]。在此种划分方法中,通过两条数据线进行划分。

(1)数据线1,现状地表划分。现状地表的划分目标是确定当前已经是城镇、农业和生态的区域和过渡区域。现状城镇、农业和生态区是未来空间管控中不能再使用的区域,也就是“刚柔并济”的“刚”性区域,包括现状城镇、基本农田保护区、生态红线区和负面清单区域。其他剩下的建设用地、一般耕地、林地、草地和其他用地均划分为过渡区。过渡区未来将作为何处空间区域存在,要通过第2条数据,适宜性评价数据线来确定。

(2)数据线2,适宜性评价。为明确过渡区的土地最适宜的转换类型,通过3类评价完成。

①资源环境承载力评价,其评价目标是在区域资源禀赋、生态条件和环境本底调查等基础上,通过识别国土开发的资源环境短板要素,开展综合限制性和适宜性评价,判定区域土地综合承载状态,提出区域土地综合承载力提升对策。因此,利用资源环境承载力评价的结果,找出区域环境短板,对其进行保护,从而确定过渡区中适宜向生态区转化的那部分空间,保证5年内的生态用地指标[16]。

②耕地质量等级,是从农业生产角度出发,通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。因此,利用耕地质量等级,找出一般农用地中质量最好的那部分耕地,从而确定过渡区中适宜向农业转化的那部分空间,保证5年内的农业用地标[17]。

③空间开发适宜性评价,是对研究区所有土地的可用于建设的开发性进行评价[18],而不仅仅针对城市土地或建设用地。生态用地、农用地都是具有开发适宜性的,但在一定的约束条件下,如生态红线区、基本农田保护区内的土地,既使其开发适宜性很高,但也不能进行开发。因此,开发适宜性评价是针对全域所有土地进行,客观评价其开发的可行性,但其开发等级必须结合主体功能区定位、“三线”划定和资源环境承载力进行最终的判定。因此,利用空间开发适宜性评价结果,找出区域未来适合进行建设开发的用地,并根据适宜性等级,明确开发的强度与时序,从而确定过渡区中最适宜向城镇转化的那部分空间,保护5年内的城镇发展用地指标。

通过数据线1确定的刚性边界,在邻近性、集聚性原则约束下,通过数据线2确定的未来的城镇区、农业区和生态区,并划分出农业/城镇、生态/城镇弹性空间,预留出城镇未来的发展区域; 划分出生态/农业、农业/生态弹性空间,预留出农业和生态未来的发展区域,确保。弹性空间的存在,确保了未来的发展的不确定性,不会导致规划的不确定性,既不会导致无地可用,也不会导致想怎么用就怎么用。该方法在四川省空间规划中进行了试点,取得了良好的效果。

2 四川省弹性空间划分及作用分析

2.1 空间规划底图编制

收集整理四川省土地利用、经济、社会、人口等资料,以及区域内专项规划等资料。将研究区域划分为1km×1km,约50万个格网空间,获取基于格网的分地类或分等别的面积统计汇总表,按照面积占优原则、重要性原则、就近就大原则、总量控制原则、约束控制原则,进行单一功能的空间识别,得到现状国土空间格局。

空间规划底图包括现状国土空间和空间开发负面清单。现状国土空间除明确城镇区、农业区和生态区外,还划出过渡区。在该次研究中,过渡区是未加开发利用的宜农、宜建、宜林或宜草,可开垦的、可修复的用地区域。空间开发负面清单是受自然地理条件等因素影响不适宜开发,或国家法律法规和规定明确禁止开发的空间地域单元集合。

2.1.1 生态区

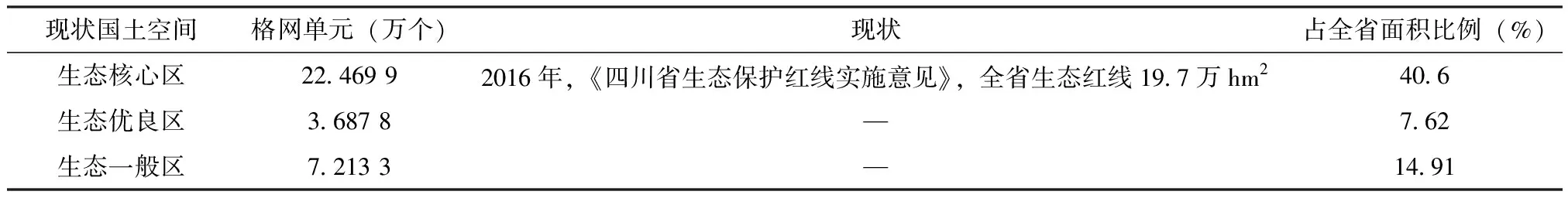

采用2015年四川省土地利用变更数据,结合土地利用现状分类标准(GBT_21010- 2007)取农业用地,并利用省发改委资源承载力专题研究中,生态健康度的评价成果区生态保护红线外的生态优良区和生态一般区(表1,图2)。

表1 现状生态区总量统计

现状国土空间格网单元(万个)现状占全省面积比例(%)生态核心区22.469 92016年,《四川省生态保护红线实施意见》,全省生态红线19.7万hm240.6生态优良区3.687 8—7.62生态一般区7.213 3—14.91

四川省生态区分为3类:生态核心区、生态优良区、生态一般区,其中生态核心区覆盖范围最广,主要集中分布在川西北地区,生态一般区分布较零散,主要分布在攀西、成都平原区、川南及川东北的局部区域。

图2 四川省现状生态区分布 图3 四川省现状农业区分布

2.1.2 农业区

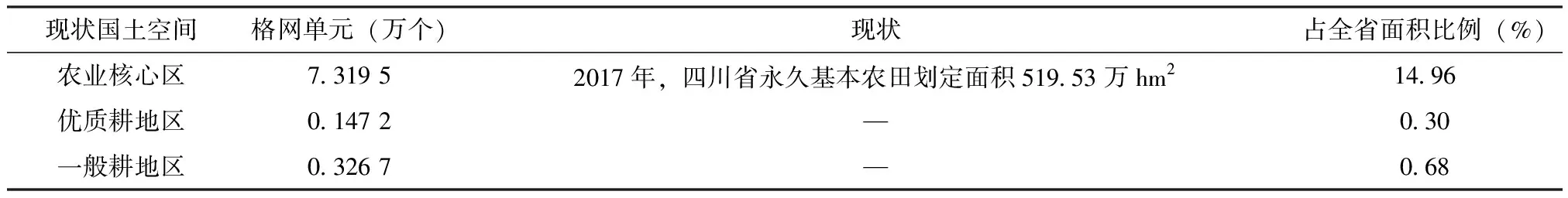

采用2015年四川省土地利用变更数据,结合土地利用现状分类标准(GBT_21010- 2007)提取农业用地,并利用耕地质量等别评价成果区分基本农田区域外的优质耕地区和一般耕地区(表2,图3)。

表2 现状农业区总量统计

现状国土空间格网单元(万个)现状占全省面积比例(%)农业核心区7.319 52017年,四川省永久基本农田划定面积519.53万hm214.96优质耕地区0.147 2—0.30一般耕地区0.326 7—0.68

四川省农业区分为3类:农业核心区、优质耕地区、一般耕地区,其中农业核心区覆盖范围最广,主要集中分布在成都平原区; 川南及川东北分布农业核心区分布范围较广,其东北边缘区域分布较小且零星; 川西北和攀西区域农业区分布范围极小,零散分布在局部区域。

2.1.3 城镇区

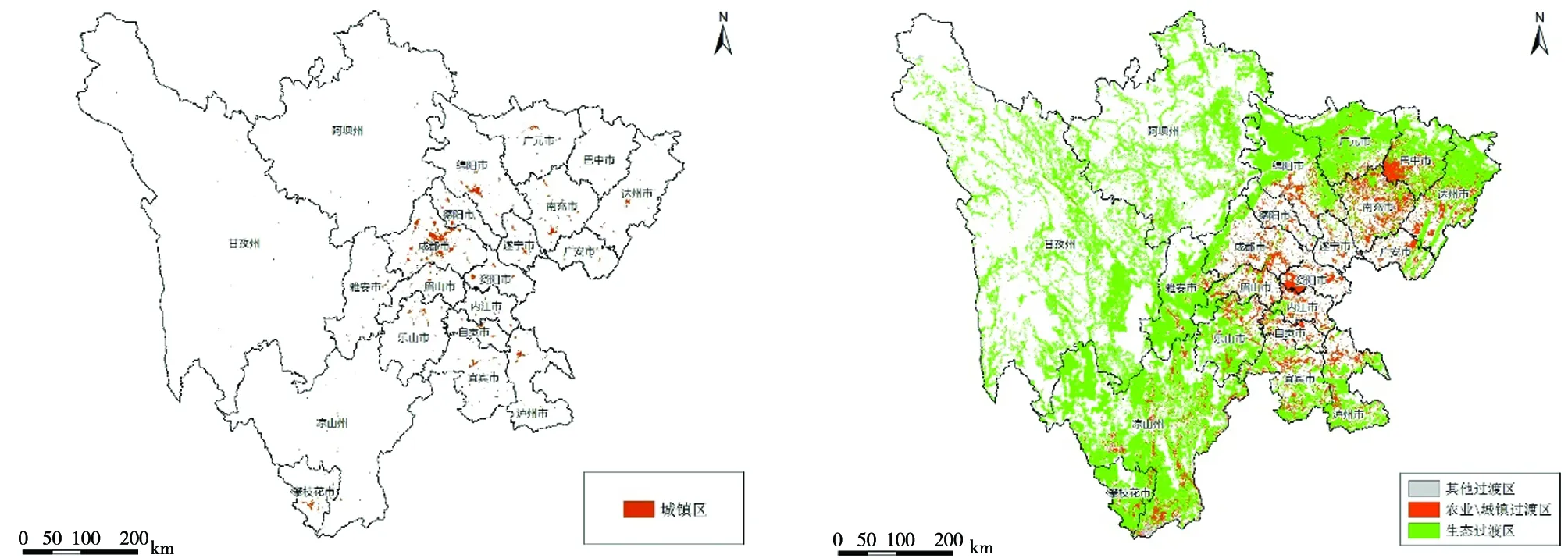

采用2015年四川省土地利用变更数据,结合土地利用现状分类标准(GBT_21010- 2007)提取城镇用地(图4)。

据2015年底的土地利用面积统计中,城市与建制镇面积41.676 8万hm2。四川省现状城镇区共有4 112个格网单元,占全省总面积的比例为0.84%。在在空间上主要分布在各市州的中心城区,其中成都平原区分布最集中,范围最广,主要体现在成都市主城区; 攀西和川西北地区的现状建成区极为零散且范围小,其中攀枝花市的现状建成区分布范围相对较集中。

图4 四川省现状城镇区分布 图5 四川省现状过渡区分布

2.1.4 过渡区

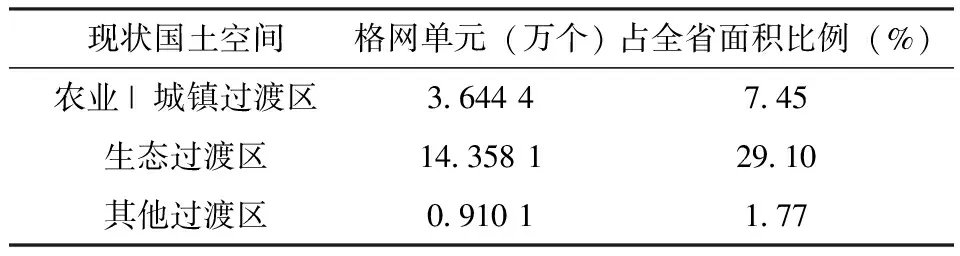

采用2015年四川省土地利用变更数据,结合土地利用现状分类标准(GBT_21010- 2007)提取过渡区用地(表3,图5)。

表3 现状过渡区总量统计

现状国土空间格网单元(万个)占全省面积比例(%)农业|城镇过渡区3.644 47.45生态过渡区14.358 129.10其他过渡区0.910 11.77

四川省过渡区分为3类:农业/城镇过渡区、生态过渡区、其他过渡区,其中生态过渡区覆盖范围最广,主要集中分布在攀西地区和川东北的北部边缘地区,川西北地区的生态过渡区分布较为零散; 农业/城镇过渡区主要分布在川南和川东北地区、成都平原的农业/城镇过渡区分布较为零散; 其他过渡区主要集中分布在攀西地区的北部。

2.1.5 空间开发负面清单

采用四川省林业厅提供的国家级、省级、市级自然保护区数据,湿地分布数据,森林保护区数据,生态红线数据四类数据共同整合而成。

(1)生态红线。指为维护国家或区域生态安全和可持续发展,据生态系统完整性和连通性的保护需求,划定的需实施特殊保护的区域,面积约合1 503万hm2。

(2)自然保护区。指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域,包括四川省国家级、省级、市级三级自然保护区,面积约合683万hm2。

(3)森林保护区。指以森林结构、功能、物种及景观等为主要保护对象的自然保护区,面积约合134万hm2。

(4)湿地。指常年或者季节性积水地带、水域和低潮时水深不超过6m的海域,包括沼泽湿地、湖泊湿地、河流湿地、滨海湿地等自然湿地,以及重点保护野生动物栖息地或者重点保护野生植物的原生地等人工湿地,面积约合19万hm2。

四川省空间开发负面清单(图6)由4类构成,扣除类别间重复区域,面积约2 327万hm2,占行政区总面积比例为47.8%。其中生态红线是负面清单中覆盖范围最广的一类,且主要分布在川西北和攀西地区,成都平原、川东北和川南的局部区域分布有生态红线。同时,自然保护等其他负面清单要素类也是主要分布在川西北地区,该区域受负面清单影响极大。

2.2 适宜性评价

资源环境承载力评价采用四川省发改委评价成果,耕地质量等别采用四川省国土资源厅评价成果。该次研究对空间开发适宜性进行了评价。评价指标体系如表4所示。

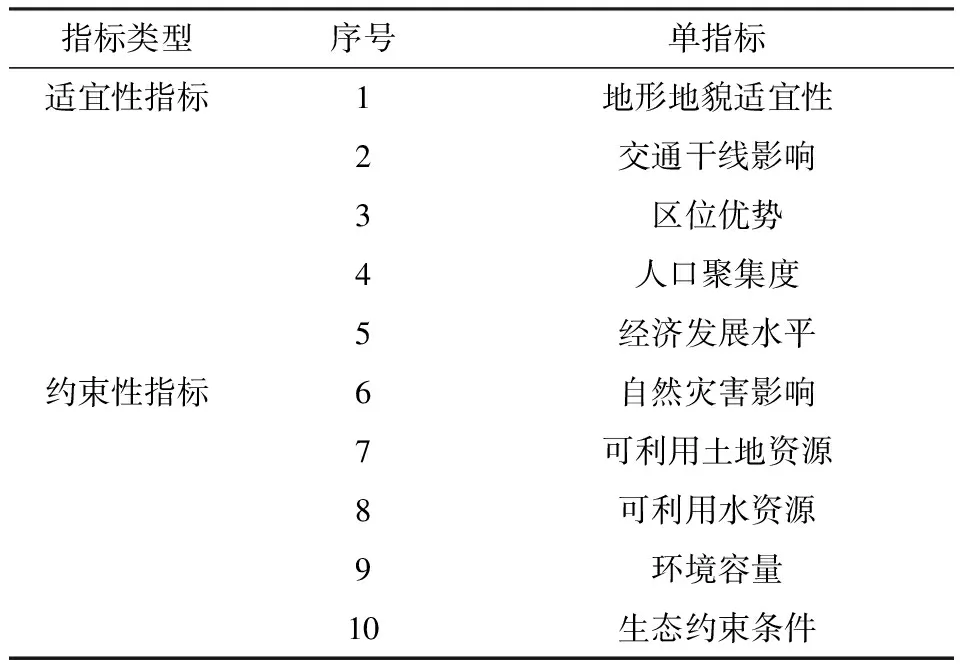

表4 空间开发适宜性评价指标体系

指标类型序号单指标适宜性指标1地形地貌适宜性2交通干线影响3区位优势4人口聚集度5经济发展水平约束性指标6自然灾害影响7可利用土地资源8可利用水资源9环境容量10生态约束条件

按照各单项指标评价值,利用客观赋权法(熵权法)计算各指标的权重,结合专家意见,使用多指标综合评价模型,将各单项指标评价结果进行加权综合,得到全域、全空间开发适宜性和约束性的多因素评价结果。计算公式为:

(1)

式(1)中,F叠加分析为多指标综合评价值,i为各单项指标,fi为各单项指标评价值,λi为各单项指标权重值,n为单项指标数量。

评价结果按自然裂点法划分为4级(1为四级, 2为三级, 3为二级, 4为一级),得分高的一级区域级别高,说明该区域发展潜力越大,越适宜进行开发; 得分低的四级区域级别低,则发展受限程度越大,越倾向于保护。

从四川省的国土空间开发综合评价结果来看(图7),四川省四级区域占比约为52%,三级区域占比约为17%,二级区域占比约为19%,一级区域占比约为12%,这说明四川省适宜开发的国土空间较为广阔。

图6 四川省负面清单分布 图7 四川省适宜性评价

图8 四川省3类空间划分布局 图9 四川省弹性空间划分布局(局部)

2.3 国土空间格局划分

多功能性是土地的本质属性,土地利用的生产、生态、生活三大主导功能相互转化,是有限的土地资源在各主导功能之间进行数量再配比和空间再配置的动态过程,主导功能的转变反映了区域经济社会转型发展的不同阶段,从土地的多重功能中定性或定量地识别其主体功能。

按照空间用途管制原则、空间开发保护原则、节约集约利用原则、政策导向原则、协调发展原则、有序推进原则,结合空间开发适宜性评价结果,将规划国土空间格局划分为城镇空间、农业空间和生态空间。考虑到四川地区包含中国五大牧区之一的川西北高原地区,其天然牧草地和人工牧草地具有的双重功能,既是发展畜牧业的载体,也是稳定生态环境的重要条件,按照高程[1 800, 4 500]进行区分,将位于高程区间内的天然牧草地和人工牧草地具有较高的经济价值,作为高原畜牧业发展空间,归入农业空间,高程区间外的草地按空间邻近性分别归入生态空间或城镇空间。

该次研究采用开发等级与现状质量并重模式:

条件一:生态优先,将生态保护红线作为国土空间格局划分底线;

条件二:基本农田区域不可以纳入发展区域;

条件三:按照主要技术方法中多条件空间叠加规则,在空间开发评价基础上,考虑空间用途管制对空间开发的影响,得到四川省空间开发等级图;

条件四:提取优质耕地区、一般耕地区、生态优良区和生态一般区;

条件五:按照城镇—农业—生态顺序,城镇空间优先选择开发等级为一等和二等、并且是耕地质量较差或生态环境条件一般的区域; 农业空间优先选择耕地质量好或生态环境条件一般的区域; 生态空间优先选择耕地质量较差或生态环境条件优良的区域,并充分使用就近就大原则,依次确定进行空间格局。四川省空间划分结果如图8所示。

城镇空间。主要承担城镇建设和发展国民经济的地域,也是居住、产业发展、基础设施、公共服务等活动的集中区域。包括城镇建成区和规划的城镇建设区及经济活动区。四川省城镇空间主要分布在四川省东部主要城市的主城区及南部少数城市的城区,西部地区零星分布少量城镇空间,四川省城镇空间总面积为87.530 271万hm2,占省域总面积的1.8%。在3类空间图中,红色区域为城镇空间。

农业空间。主要承担农产品生产和农村生活功能,是农业生产、生活、农业基础设施、相关公共服务设施的承载区域。四川省农业空间主要分布在四川省东部低缓丘陵、平原及南部部分河谷地区,西部山区少有分布,总面积为1124.220 858万hm2,占省域总面积的23.09%。3类空间图,黄色区域为农业空间。

生态空间。主要承担生态服务和生态系统维护功能的地域,以自然生态为主。包括生态红线区域、水域、自然保护区、森林公园、文化和自然遗产、饮用水水源保护区、湿地保护区等。四川省生态空间主要分布在西部山区及南部地区,东部生态空间穿插于城镇空间和农业空间之中,总面积为2847.023 204万hm2,占市域总面积的58.48%。3类空间图中,绿色区域为生态空间。

弹性空间。主要承担未来城镇扩展、农业扩展和生态扩展的区域。其中农业/城镇扩展区,是当前用地类型为一般农用地,且耕地质量等别低,空间开发适宜性等级高的区域。生态/城镇扩展区,是当前用地类型为生态用地,且资源环境承载力高,空间开发适宜性等级高的区域。其余的区域,根据其当前的用地类型,分别是归入农业/生态扩展区或生态/农业扩展区。四川省弹性空间主要分布在东北部及南部地区,西部弹性空间稀疏分布,总面积为809.404 047万hm2占市域总面积的16.63%。3类空间图中,灰色区域为弹性空间。

从全域空间划分结果来看,四川省生态空间面积占比最大; 生态空间相较于现有生态红线,有约1451.197 333万hm2的差异; 城镇空间内,川南河谷地区的城镇空间主要集中分布在攀枝花东、西区及西昌安宁河谷一带; 川中平原地区的成绵乐一带分布有大片城镇空间,形成城镇空间集中区; 川东丘陵地区城镇空间分布较为零散,大多分布在各地市州的市域中心; 川西高山地区的城镇空间较少,面积较小,零星分布与高山河谷之间。在弹性空间的利用中,根据四川省总体布局做了相应安排。

3 结论与建议

弹性空间的使用,使得空间规划更好地满足了“支持跨越发展,将发展的代价降低,高效利用土地,提高政策有效性”的要求。在四川省国土空间规划中,划分的刚性区域包括:农业空间(基本农田、优质耕地),生态空间(生态红线、负面清单)、城镇空间(现状城镇及其扩展区域),保证1—2年内的用地指标都在刚性区域内。划分的弹性区域包括:未来可优先开发的农业/城镇和后备开发的生态/城镇区,也有未来农业和生态的相互转换区生态/农业、农业/生态。

(1)弹性空间的划分,既保证了刚性,又为未来发展预留空间。

(2)弹性空间的划分较好地处理了“保护与发展、城镇与农村、增量与存量、弹性与刚性、结构与布局、质量与效益、土地规划与空间规划”的关系。

研究梳理了“弹性”与“弹性空间”的理论发展与基本内涵。针对国土空间规划,从“现状地表”和“适宜性评价”两条数据线,构建“弹性空间”的划分路径,并以四川省国土空间规划为例在规划中进行了实践。研究表明弹性空间是土地资源优化配置不确定性在空间上的表现; 弹性空间划定可提前感知并应对不确定性的影响,有利于提高土地政策有效性; 该研究为现行规划中弹性空间划定提供了理论依据与技术支持。可以更好地应对全球化与快速城市化对城市带来的冲击与挑战。