2018年土地科学研究重点进展评述及2019年展望

——土地工程与信息技术分报告

2019-04-12胡振琪王晓彤张冰松赖小君

胡振琪,王晓彤,张冰松,李 勇,陈 洋,赖小君,张 雪

(1.中国矿业大学(北京)土地复垦与生态重建研究所,北京 100083;2.中国国土勘测规划院,北京 100035)

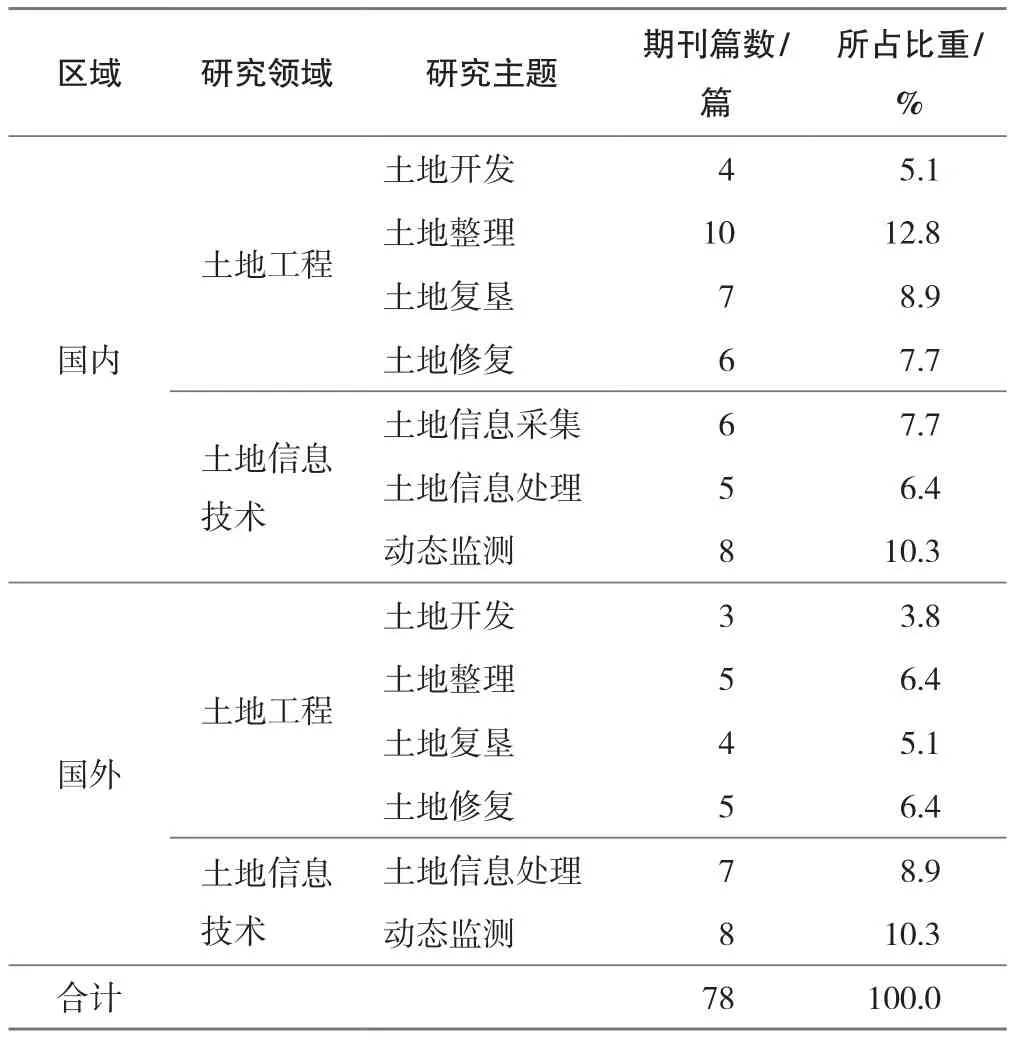

土地工程与信息技术主要包含了土地工程与信息技术两大领域。2018年,国内外学者针对土地工程与信息技术开展了大量的研究,并取得一定进展。本研究采用文献法,通过对2018年国内外相关学术文献数据库的检索,在中国知网(CNKI)、万方、维普、Elsevier、Springer、ProQuest等电子期刊数据库,梳理分析了2018年国内外土地工程与土地信息技术研究发展现状和重点问题,并结合工程发展的学科需求,展望了2019年土地工程与信息技术的发展趋势。研究以主题词未利用地(unutilized land)、土地整治(land renovation)、土地整理(land arrangement)、土地复垦(land reclamation)、生态重建(ecological restoration)、土地修复(land remediation)、土地测量(land survey)等进行检索,根据研究内容匹配度,筛选出学术文献78篇,其中中文文献46篇,英文文献32篇。通过对筛选出的文献结果进行统计分析,我们将土地工程划分为土地开发、土地整理、土地复垦和土地修复4个部分;土地信息技术划分为土地信息采集、土地信息处理、动态监测三个部分。所选择文献主要分布在《中国土地科学》《农业工程学报》《生态学报》《农业环境科学学报》、Journal of Environmental Management、Remote Sensing、Catena等期刊,遴选文献分布情况见表1。

1 2018年国内外土地工程与信息技术研究发展现状

1.1 国内土地工程与信息技术研究发展现状

2018年第八次全国生态环境保护大会提出:加大推进生态文明建设、解决生态环境问题和坚决打好污染防治攻坚战,推动生态文明迈上新台阶。土地资源是人类生存与发展的重要物质基础,是实现人类永续发展和生态文明建设的重要保障,而土地工程是人类利用土地和改造土地的重要手段。随着经济的快速发展,人类对土地资源不合理利用导致耕地大面积减少、水土流失、土地荒漠化和土地污染,已成为中国生态文明建设发展的瓶颈。从根本上解决这些迫切问题,需要对土地工程进行深入研究,本文梳理2018年国内土地工程与信息技术相关研究,为今后土地工程与信息技术的发展指明方向。

表1 2018土地工程与信息技术领域国内外研究文献分布情况Tab.1 Literature on land engineering and land information technology

土地工程是人类利用土地、保护土地和解决人地矛盾的重要手段,生态文明建设是土地工程的终极目标,通过表1文献统计可以看出国内土地工程方面,研究热点主要集中在土地整理、土地复垦及土地修复三大部分。这与国家生态文明改革不断推进,绿水青山就是金山银山的理念深入人心,人民群众对生产生活环境的要求不断提升密切相关。同时随着测绘技术的迅猛发展,土地信息技术在土地信息动态监测中应用得到极大的关注,随着无人机摄影测量技术、遥感技术、合成孔径雷达干涉测量技术等技术的不断完善,其应用范围进一步扩大,已渗透到土地工程与信息技术研究的各个领域,是保证土地和环境协调发展的主要途径。

1.2 国外土地工程与信息技术研究发展现状

对于国外很多的发达国家而言,土地生态环境的保护无论是意识还是法律法规的建立完善,均早于并优于中国。因此,通过表1的文献可以看出,2018年在国外土地工程领域,研究更关注土地资源的绿色、生态、可持续发展及新方法新技术的探索应用。特别是以损毁土地为研究对象,植被恢复、复垦材料和复垦技术的创新为主要内容的土地复垦;以污染土地为研究对象,多重修复技术为研究内容的土地修复为研究的重中之重。国外研究同国内研究一样重视信息技术在土地工程中的应用,数据的采集方法依旧依赖于测绘技术的进步,从研究的分布情况来看学者更注重提升数据处理效率以及数据的应用价值。对于采集到的土地信息数据处理分析方法的革新,以及土地变化信息的动态监测是国外土地信息技术研究的重中之重。

2 2018年土地工程与信息技术领域重点问题研究进展

2.1 国内土地工程与信息技术领域重点问题研究进展

2.1.1 深化耕地后备资源的开发利用

在生态可持续发展的社会背景下,通过构建耕地后备资源宜耕性评价指标体系,采用极限法评价耕地后备资源宜耕性,分析耕地后备资源数量、质量和空间分布特征[1]。通过空间回归模型结合社会经济指标作为耕地后备资源变化的潜在驱动因子[2],将有序加权平均方法(OWA)和地理信息系统(GIS)技术相结合,构建土地适宜性评价指标[3]等方法得到应用;同时,关注未利用地相关评价,通过构建未利用地开发生态敏感性评价指标体系,结合变异系数法和GIS空间分析功能,分析未利用地的生态敏感性,创新的把未利用地和地形因子相结合[4]。

2.1.2 强调协调三生关系实现综合整治

为提升城乡交错区土地整治精细化管理水平,统筹发挥“生产、生活、生态”的三生空间功能,根据“明确功能区—确定评价单元—评价单元功能—确定功能单元”的划定思路,实现了山水林田湖的综合整治[5]。结合土地空间的生产、生活和生态功能,构建土地整治分区指标体系, 运用“三生”功能指数和系统聚类分析相结合的方法, 分析各功能指数之间的相似性和差异性,综合考虑区域资源优势和发展定位,以重庆市綦江区为例,进行土地整治功能分区,并提出相应的整治方向[6]。划定整治分区过程,采用层次分析法、专家打分法和模糊综合评价方法构建三生指标体系对土地整治工程进行效益评价[7]。

2.1.3 探讨土地整治改革助推乡村重构

随着乡村振兴战略的提出,乡村综合整治的研究也逐步升级转型。在明确土地整治要素结构及功能定位的前提下,准确把握土地整治供给侧结构性改革的整体思路,构建“背景—手段—路径—目标”土地整治改革体系,解决“为何整”“怎么整”“整什么”三大重点问题,实现各类要素有序流动,助推乡村社会、经济及空间重构[8]。此外,还通过辐射模型和潜力模型进行城乡地域功能划分,将土地整治空间由乡村地域拓展为城乡全域、整治过程由空间重构拓展为人为关系重构[9]。也有学者以市场化方式吸引社会资本参与土地综合整治,走出一条“既化地又化人”、村镇融合发展的新道路[10]。在此过程中,农村居民点整理中农户的意愿[11]、参与度[12]、满意度[13]及参与行为机制[14]也得到深入探讨。

2.1.4 革新复垦技术与重视植被恢复

复垦技术的革新对土地复垦工作的进一步推进具有重要的作用,在一次性充填复垦形成的双层土壤剖面的基础上,仿照自然状态土壤的剖面构型,提出夹层式多层土壤剖面构型,并从原理和技术上展开了相应的论证,实现了充填复垦工艺的革新[15]。另外,以黄河泥沙充填复垦为代表,探究了黄河泥沙容重与水分运动参数的关系,优选黄河泥沙充填复垦的最佳容重设计[16];在植被恢复对损毁土地质量的影响方面,有研究表明随着植被恢复的进行,不同利用类型的土壤质量均得到了明显的改善,随着土层深度的增加,土壤的改良效果明显降低[17]。从具体的指标来说,植被恢复能够明显改善土壤水稳性团聚体及其有机碳分布状况[18],降低生态脆弱区的土壤侵蚀程度[19],不同植被对土壤氮素转化速率的影响[20-21],主要是由于植物群落细根特征与土壤性状之间存在着不同的相关性,其中土壤有机碳、速效钾和全氮对细根特征影响较大。

2.1.5 丰富土地污染修复方法

以矿山开采为代表的人为活动,使得矿区周边土地重金属污染问题突出,探索适合当地条件的土壤污染修复方法对逐步改善土壤环境质量,保障农产品安全和人体健康具有重要意义。对于污染土地的植物修复方法,主要集中在研究种植伴矿景天和杨桃对粤北受镉中度污染土地进行修复[22],甜高粱对镉污染土地的修复[23],以及景天、三七、翅碱蓬对重金属及盐渍化复合污染土地的修复[24]。在污染土地的钝化修复方面,研究表明高浓度碱性改良剂适用于废弃土地/棕壤地的修复,硫改良剂适用于碱性土壤中的重金属固定,铁元素对土壤中砷的稳定性有重要影响[25],巯基—蒙脱石复合材料能够有效降低农田土壤中镉的含量[26];另外,通过土壤淋洗修复后施加玉米秸秆的土壤联合修复方式,对镉污染黄棕壤进行了成功的修复[27],有效降低了重金属污染土地的生态环境风险。

2.1.6 拓宽无人机摄影测量及遥感技术应用范围

无人机技术的应用一直是近年来的研究热点,2018年该技术在土地信息技术中的应用范围又得到了进一步的拓宽。无人机遥感测量具备在复杂地区影像分辨率高的优势,不仅可应用高潜水位采煤沉陷地、露天煤矿[28]及尾矿库[29]的测绘数据采集,同时也在小镇景观生态环境评价[30]、城市利用分类[31]及农作物面积调查工作中[32]的数据采集中得到应用;轻小型的单镜头多旋翼无人机在高陡边坡的地质调查中,能够采集到有效的地形数据,并实现高陡边坡的数字化岩体产状测量[33]。此外,采用光谱角分类技术对遥感影像进行解译,面积精度和空间精度均得到明显提高,可以作为复杂地类的分类方法[34],结合遥感技术对土地整理项目验收准确核查[35]、流域农用地生态适宜性的定量评价[36]、矿区的植被盖度调查[37]以及流域土地利用变化与水质的关系进行了探究[38]。

2.1.7 重视3S技术在动态监测中的应用

在科技兴国的战略背景下,技术的进步与应用积极推动了学科的发展,提高了工作的效率。利用3S技术尤其是合成孔径雷达干涉测量技术,通过提取植被损伤指数、地表形变指数和土地覆被类型等关键参数,以土地结构损伤函数与土地功能损伤函数为乌海矿区构建矿区土地损伤测度模型[39],结合3S技术,实现了对耕地利用变化[40-41]、生态系统服务价值变化[41-43]及旅游区景观类型的变化[44]的动态检测。采用高分辨率遥感影像分析火后植被光谱及指数变化,更好的实现了对植被受灾情况的动态监测[45],同时,叠加数字高程模型(DEM)与第二次全国土地调查成果结合,实现草地资源调查的常态化监测[46]。

2.2 国外土地工程与信息技术领域重点问题研究进展

2.2.1 加强法律监管降低开发密度

土地是人类赖以生存和社会可持续发展的最重要的资源,而法律法规对土地开发具有直接的导向性作用。相关研究从美国《清洁水法》(CWA)第404条款扩展后的新监管环境中利用持续性分析中的双重差分估计和样本选择模型来识别土地利用变化规律,结果表明新的监管框架减缓了环境敏感地块的开发,也降低了新开发的密度[47]。通过研究保护区与土地开发的关系,发现自然保护区(NRs)是防止土地开发的最有效保护区类别,减少土地利用覆盖转向人工土地利用覆盖是保护西班牙生物多样性的关键[48]。关注农村公路交汇处的土地开发,利用回归模型探讨以公路为导向的土地开发与交通模式的关系,对负责交汇处设计和运营的公路机构在评估交汇处附近潜在发展机会有指导意义[49]。

2.2.2 关注土地整理的优先领域选择与评价

土地整理优先领域的选择着眼于土地空间结构调整,面对土地破碎化,在法律框架下探索如何通过已有数据,利用多准则分析方法[50]、空间结构差异分析方法[51]等选取的研究区域,确定土地整理的优先级,设计最佳土地整理方案。此外,注重土地整理中各项农业生产指标的定量评价,为实现土地最佳管理,研究者设计土地整理中展现农业问题具体特征的通用算法[52];为探究土地整理对小农生产力的影响,研究者采用定量函数模型评估农田玉米产量[53];同时为确定土地整理对农业利润的影响,利用考虑到规避风险的递归程序模型进行分析[54]。

2.2.3 深化土地复垦碳排放问题研究

由于环境意识的迅速提高和对可利用土地需求的逐渐增强,土地复垦工作取得了显著的研究进展。国外煤矿以露天煤矿为主,研究主要集中在关于露天煤矿损毁土地复垦后土壤碳排放问题的探讨。印度有学者对采矿损毁土地复垦16年后的生态系统结构、土壤质量和碳库的状况进行研究,并与周边未损毁土地进行比较,结果表明,在植被恢复的过程中采用混播的方式有利于提高本土植物的存活率,且随着复垦年限的延长,土壤碳库量呈现逐年增加的趋势[55],证明植物修复十分适用于采矿退化土地质量的恢复和土壤碳固持潜力的提高[56]。通过对美国阿帕拉契亚某露天矿不同植被种类复垦效果研究,表明在采矿废弃地退化进行复垦过程中,栗子树有着更强的适应能力,可能再次成为森林冠层的组成部分,但它们的蔓延可能破坏森林的原生生态系统[57]。该领域还突出了利用土壤有机碳(SOC)和土壤球囊霉素蛋白(GRSP)作为露天煤矿土地复垦质量评价指标的重要性[58]。

2.2.4 注重污染土地联合修复技术研究

矿山开采、工业生产等活动,在不同程度上损毁了部分农业用地,尤其是重金属污染问题得到了极大的关注。为恢复污染土地的宜耕性,利用农业石灰和有机肥料对印度某酸性矿污染土地进行修复[59],以植物修复为基础,辅以交替循环强化电动力学修复[60]和化学淋洗修复[61]对土壤中的铅、铜、镉和锌等重金属进行去除,修复后污染土地能够在很大程度上得以改善,并恢复了土壤肥力,保证了作物生长。在土地污染过程中,钾对于植物修复的加强作用和植物生长作用及真菌定殖增殖的研究对于采矿废弃地转变为农业具有深远意义[62]。除此之外,多植物综合修复对高羊茅、紫花苜蓿、沙柳三种修复植物进行了修复方案研究,有效地解决了微量元素多样性的去除难题,是土地污染修复的重大突破[63]。

2.2.5 革新土地信息处理方法

地理信息系统(GIS)其核心是用计算机来处理和分析地理信息,而对于土地信息处理方法的革新大都是在GIS的基础之上开展的。GIS结合改良的土壤侵蚀模型(MMMF)[64]、改进的土壤侵蚀模型(MPSIAC)[65]、修正的通用土壤流失方程模型(RUSLE)[66]等实现了评价流域土壤侵蚀度方法的革新。同时,还有研究者运用GIS对研究区域的土地利用/土地覆盖信息进行提取,并使用网络分析法进行数据转换和变化检测,来估算土壤碳含量及其变化情况[67];并结合使用层次分析法分析农业的土地利用适宜性[68];利用GIS和MEDALUS模型确定和分析了影响荒漠化进程的13个指数,绘制荒漠化敏感区域[69],利用GIS的加权叠加分析和多标准决策分析来制定战略定位的土地指数(SLLI),以确定适合农业土地改革的土地[70]。

2.2.6 强调多源遥感技术在土地动态监测中的应用

以无人机摄影测量技术(低空)应用为代表,强调合成孔径雷达干涉(地下)、激光扫描技术(地面)、多级GPS测量技术(地面)、无人机摄影测量技术(低空)及卫星影像(航天)无人机遥感等多种技术在土地动态监测领域的应用。研究根据合成孔径雷达的时间序列和高程数据来分析城市地面沉降变化[71],利用机载激光扫描数据,并基于高斯混合模型(GMM)和随机森林(RF)的混合方法,检测落石源区域[72],采用无人摄影测量监测农业研究区和滑坡区的动态变化情况[73-74],利用卫星采集的数据分析研究区域的地面沉降变化[75]。而无人机以其机动、灵活、高效等的优势,在国外得到广泛研究,基于多时相无人机影像,动态监测洪水泛滥区域土地覆被变化[76]、评估和监测土壤质量及扰动情况[77],并结合Landsat遥感影像监测灌区植被长势情况[78]。

3 2018年国内外土地工程与信息技术领域重点研究问题对比

国内外土地工程与信息技术领域研究主题相似,主要围绕土地开发、土地整理、土地复垦、土地修复、土地信息采集技术、土地信息处理技术及动态监测技术等方面展开。但由于国内外自然环境、经济发展、技术水平和政策导向等方面存在较大差异,导致土地工程与信息技术方面的重点研究问题和具体内容也有所不同(表2)。

在土地开发方面国内主要侧重于对耕地后备资源开发的定量评价方法研究;国外则侧重通过行政监管及相关法律的制定来减少对未利用土地的开发以保护生态环境。为提升城乡交错区土地整治精细化管理水平,在土地整理方面国内主要是侧重于探讨强调协调三生关系实现综合整治及土地整治改革助推下的乡村重构;国外则侧重于土地整理优先领域选择与土地整理效益评价。在土地复垦方面,国内重点关注复垦技术革新与植被恢复,尤其以夹层式充填复垦的提出为代表实现了对传统充填复垦技术的革新;而国外的研究与国内的研究有所不同,以露天矿开采损毁土地的研究为主,随着环境意识的提高,更加关注土地复垦后土壤碳排放问题的研究。土地修复方面均强调在污染土地中不同修复方法的创新及应用,而国外在利用植物修复重金属污染土地的同时,更加关注多种技术综合利用的联合修复方式。在关注植被恢复对复垦土壤质量影响的同时,也关注复垦材料应用及复垦技术模式的革新;在土地修复方面,国内外均重点关注污染土地修复技术工艺;对于土地信息技术方面,国内更加关注3S技术在动态监测中的应用以及无人机摄影测量遥感技术的应用范围的拓展;对于国外而言主要关注土地信息处理方法的革新及加强多源遥感技术在土地动态监测中的应用。

4 土地工程与信息技术领域研究展望

4.1 主要科技需求

生态文明建设是中华民族永续发展的千年大计,习近平总书记在2018年全国生态环境保护大会上强调:“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰;全面推动绿色发展乃是生态文明建设的治本之策;生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题;坚决打好污染防治攻坚战,推动中国生态文明建设迈上新台阶。”而土地工程与信息技术领域的研究正是生态文明建设的技术支撑与实施保障。

为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,着力解决自然资源所有者不到位、空间规划重叠等问题,实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理,2018年3月,中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定,批准成立中华人民共和国自然资源部。同年11月份自然资源部发布了《自然资源科技创新发展规划纲要》,为土地科技创新发展进行了顶层框架设计,对指导土地工程与信息技术领域科技创新活动,衔接国家科技计划部署,为更多的专家学者参与土地工程科技创新工作提供参考。

4.2 重点研究问题

随着土地科学学科建设的全面推进,土地工程与信息技术作为土地学科科学研究的主要技术支撑部分,近一年来取得了较快的发展。通过对2018年科技文献的梳理可以看出,中国在土地工程领域的研究逐渐深入,土地信息采集、处理技术不断完善。

在分析2018年国内外土地工程与信息技术研究进展的基础上,结合中国年度主要科技需求,展望2019年土地工程与信息技术的研究,重点领域主要集中在土地空间生态修复治理科技工程与矿山地质环境修复治理科技工程两大方面。推进土地生态建设进一步协调生产、生活、生态“三生”关系、创新村庄分类与村镇体系空间重构方法;优化复垦技术进一步提升复垦土壤质量、探索污染土地修复方法,构建完整的矿区损毁及污染土地生态修复模式;在大数据研究的背景下,综合利用物联网、传感网、人工智能、虚拟现实技术等泛在模式下的新技术在土地信息数据采集技术、监测技术方面中的应用将成为研究热点。

表2 国内外土地工程与技术研究关注重点比较Tab.2 Comparison of research focuses on land engineering and land information technology

4.3 《中国土地科学》重点关注方向

2019年,《中国土地科学》将继续重点关注土地科学学科构建中土地工程与信息技术学科体系的探讨与完善;推广以土地数量、质量、生态“三位一体”为核心的土地整治新模式的应用;遥感、物联网、大数据、人工智能等现代高新技术在土地工程与信息技术领域中的应用及技术装备的集成研发。