重复经颅磁刺激与肌电生物反馈电刺激疗法联合治疗脑卒中后足下垂的疗效观察

2019-04-10王艳雪曹海杰孙乐鹏李顺铭王亚楠杨琪代新年

王艳雪,曹海杰,孙乐鹏,李顺铭,王亚楠,杨琪,代新年

近年来,脑卒中的死亡率逐年下降,但其发生率和致残率依然居高不下,每年大约新增200万例脑卒中患者[1]。脑卒中后大脑皮质运动神经元受到损伤,其支配的随意运动被抑制,表现为下肢屈肌收缩无力,伸肌张力过高,极易产生足下垂与足内翻的后遗症,其恢复过程艰难而缓慢,严重降低患者的生活质量。因此,如何有效地改善患者的下肢步行能力一直是康复医学领域的热点话题。近年来,肌电生物反馈电刺激(肌电触发电刺激,electromyography triggered stimulation,EMG-stim)疗法治疗卒中后足下垂的疗效已被普遍认同,重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)能促进受损大脑皮质实现功能重建, 平衡半球间抑制,提高卒中后康复治疗效果, 具有广阔的应用前景和临床价值[2],在康复医学领域占据越来越重要的地位。对此,笔者将rTMS与EMG-stim疗法联合应用治疗卒中后足下垂,重点观察联合疗法的疗效是否优于单纯应用EMG-stim疗法。

1 资料与方法

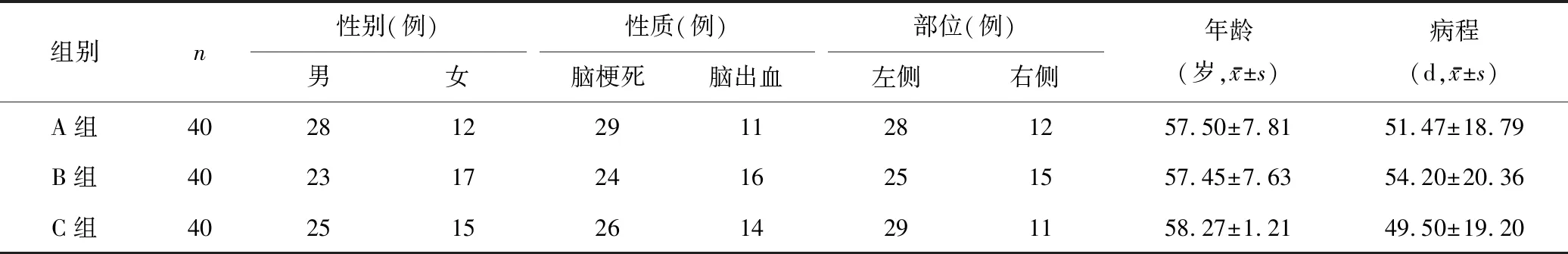

1.1 一般资料 选取2017年5月~2018年5月在阳光融和医院康复医学科及脑科中心住院进行功能康复治疗的卒中后足下垂患者120例。纳入标准:首次、单侧脑血管病变,影像学检查证实为脑出血或脑梗死存在;患者单侧出现足下垂的症状;患者病情稳定,无失语、认知功能障碍等影响试验的因素;患侧下肢痉挛状态控制在改良Ashworth评分II 级及以下,患侧下肢MMT肌力分级在1级及以上,Brunnstrom 分期Ⅲ期及以上;病史1~28 周,年龄18~75岁;患者血压正常,无心脏病变,无癫痫发作,体内无金属植入物;自愿签署知情同意书。排除标准:有其它原因如外周神经病变、颅脑外伤或肿瘤导致足下垂的患者;神志不清、严重失语、认知功能损害者或者合并其他系统严重疾病,影响康复训练的患者;下肢外伤或疾病不能步行者;皮肤敏感者。120例患者按随机数表法随机分为A、B、C 3组各40例,3组一般资料比较差异无统计学意义,见表1。

1.2 方法 3组患者均接受常规药物治疗和康复训练,药物治疗包括脑卒中二级预防、营养神经药物、改善脑代谢的药物;康复训练包括:良肢位摆放、Bobath疗法、运动再学习疗法等。每次40min,每周5d,每天1次,共8周。治疗前跟患者耐心讲解治疗步骤和意义。治疗室干净整洁,空气清新,光线稍暗,室温保持在20℃左右,患者周边保持安静,尽量减少人员走动。治疗安排在餐后30min后进行,嘱患者穿戴舒适衣物,排空二便,安静休息10~15min,全神贯注,排除杂念。A组患者给予EMG-stim治疗:采用AM1000A生物反馈神经功能重建治疗系统,嘱患者全身放松坐于舒适的椅子或者床边,双手置于大腿上,两足落地平放。用75%的酒精棉球消毒局部皮肤,将正负电极片放置在胫骨前肌两端,将地电极放置在两个电极附近任意位置。进入 “EMG-stim反馈刺激治疗”模式,阈值选择“自动调整”,治疗时间20min,频率50Hz,脉宽200us,上升时间1s,下降时间1s,刺激波形单面,工作时间4s,休息时间10s,刺激延时0.5s。进入治疗后,手动调节通道的刺激强度,控制在患者的耐受范围之内,以能引起患者患肢胫骨前肌明显收缩、踝部出现背屈动作为准。嘱患者集中注意力于治疗仪屏幕的肌电曲线和提示语音,按照提示语收缩或放松胫骨前肌。当提示语为“努力”时,嘱患者用力踝背屈,达到仪器的刺激阈值后,仪器会主动输出一组电流,进入“刺激”阶段,胫骨前肌在电流的刺激下被动收缩,出现明显的踝背屈动作。第三阶段为“休息”阶段,患者放松胫骨前肌,等待下一个循环。治疗1次/d,每周5d,连续8周。B组患者在A组的基础上施加rTMS治疗。采用经颅磁刺激仪(依瑞德医疗设备新技术有限公司;型号:依星CCY-Ⅳ型磁电刺激系统)嘱患者平躺在治疗床上,戴好磁刺激帽,调节线圈位置和方向(“8”字线圈,最大强度3.0 T),与手柄朝后与人体中线呈45°夹角,与头皮相切放置在健侧大脑皮质M1区,刺激频率1 Hz,刺激强度为患者静息运动阈值的110%,每个序列刺激时间1s,间歇时间3s,重复次数300次,总刺激个数300个,治疗时间20min,1次/d。每周治疗5d,连续治疗8周。C组在A组的基础上施加假rTMS,将线圈垂直于颅骨放置,其余参数设置与B组rTMS一致,使患者能听到仪器的“哒哒”声,而不会在大脑皮层形成有效的磁场。

治疗过程中,3组患者均未出现明显的不良反应,仅B组一例患者rTMS过程中出现轻微的头晕症状,暂停一段时间并下调刺激强度后不适消失。

1.3 评定标准 3组患者均接受同一名治疗师的评定,评定前未告知该治疗师每位患者的具体分组。①采用肌力测定仪OE-210测踝关节背伸肌力,肌力单位设置为N。根据测定仪操作指南,患者仰卧位,髋膝关节伸展位,踝关节0°位,压力感应探头选中等型号,贴合脚背放置于中跖骨近位,施加阻力,嘱患者用最大力做踝关节背伸运动,使踝背伸肌群做等长收缩运动,测量3次,取平均值。②采用表面肌电分析MyoSystem1400A处理表面肌电图信号,记录最大踝关节背屈时,胫骨前肌等长收缩状态下相关肌群的肌电积分值(integrated electromygram,iEMG)。③采用Gaitwatch三维步态分析与训练系统(章和电气)测量行走时的步态参数和踝关节活动情况,主要评定指标:步速、患侧支撑相百分比、踝关节最大背伸角度。治疗前、治疗8周后对各项指标进行评定。手持肌力测定仪时,治疗师上肢力量差异、施加于患者足背的阻力大小不同及评测过程中对肌力测定仪的掌控能力都会对评定数值产生影响,因此试验所有数据的测量者必须为同一治疗师[3-4]。

表1 3组患者一般资料比较

2 结果

2.1 踝背伸肌力比较 治疗8周后,A、B、C 3组踝背伸肌力均较治疗前明显增强(P<0.05),B组明显高于A组与C组(P<0.05),A组与C组治疗后组间差异无统计学意义。见表2。

2.2 胫骨前肌表面肌电值iEMG比较 经过8周的治疗,A、B、C 3组患者胫骨前肌最大肌电积分值均较治疗前显著增大(P<0.05),B组明显高于A组与C组(P<0.05),A组与C组治疗后组间差异无统计学意义。见表2。

表2 3组踝背伸肌力及胫骨前肌表面肌电值iEMG治疗前后比较

与治疗前比较,aP<0.05; 与A组、C组比较,bP<0.05

2.3 步态参数比较 与治疗前相比,3组患者的步速、患侧支撑相、踝关节背伸角度均较治疗前明显提高(P<0.05),B组3项评分明显高于A组与C组(P<0.05),A组与C组治疗后组间差异无统计学意义。见表3。

3 讨论

脑卒中后大脑皮质运动神经元自身受损,患侧对健侧半球皮质的经胼胝体抑制解除,健侧皮质对受损皮质的反向抑制增强,两侧大脑皮质间的平衡抑制被打破,表现小腿三头肌肌张力过高,胫骨前肌和腓骨长短肌收缩无力。对于其功能的恢复,目前公认两大模型:代偿模型(病灶周围残留脑区及健侧半球对受损区域的代偿)和半球间竞争模型(患侧神经元自身的损伤及健侧半球对患侧半球兴奋性的过度抑制)[5]。

rTMS依据法拉第电磁感应定律,在大脑皮层一定区域(一般首选M1)放置通电线圈,线圈与头皮相切,时变电流产生时变磁场,磁场穿透颅骨,在脑内诱发感应电场。已有研究证实rTMS能增强皮质重组,改善皮质兴奋性,平衡大脑半球的经经胼胝体抑制[6],高频rT-MS作用于患侧可以提高受损大脑皮质的兴奋性,低频rTMS作用于健侧可以降低未受损半球皮质的兴奋性,缓解其对受损区域的过度抑制[7]。rTMS还能增强神经元轴突再生能力[8],下调突触传导的阈值[9],促使纹状体中多巴胺释放[10],促进神经营养因子合成[11],影响局部脑血流水平和神经递质水平[12-13],促进卒中患者摄取葡萄糖,提高脑代谢水平[14]等。目前还有动物实验显示rTMS能增加大鼠胫骨前肌运动终板表达,通过神经兴奋性调节改变远端肌肉的可塑性[15],促进脑缺血大鼠大脑内源性神经干细胞增殖、加速受损神经元修复,上调受损皮质周围区域脑源性神经因子的阳性表达,减小梗死后脑损伤体积[16-17]。本研究采用健侧低频rTMS,相对于患侧高频刺激更安全有效,风险低,患者的耐受性好,其操作方便无创,磁场稳定,穿透力强,适合广泛应用于临床。

表3 3组步态分析参数治疗前后比较

与治疗前比较,aP<0.05; 与A组、C组比较,bP<0.05

EMG-stim具有神经肌肉电刺激和肌电生物反馈的双重作用,治疗过程使患者自觉发挥主观能动性,主动参与治疗过程,通过主动与被动相结合的训练方法,改善患者卒中后足下垂。当电刺激作用下肌肉收缩,机体运动时,能反向对中枢神经系统产生运动觉或本体感觉的刺激,促使胫骨前肌与腓肠肌形成意识可以控制的协调性动作,将趋近正常的动作模式反馈给受损的大脑皮质神经元。目前临床已证实EMG-stim能明显缓解卒中后患者的足背伸障碍,改善足下垂的异常步态[18-20]。

本研究的理论基础是中枢神经系统的可塑性,依据脑卒中后神经功能恢复的两大模型设计3组试验,采用rTMS与EMG-stim联合疗法改善卒中后足下垂。联合疗法机制可能为低频磁刺激作用于中枢神经,抑制健侧大脑皮质神经元的兴奋性,解除健侧对患侧受损皮质兴奋性的过度抑制,降低其突触传导阈值。EMG-stim直接刺激周围神经及支配的相关肌群,通过主动被动结合的方式增强下运动神经元的兴奋性,增强胫骨前肌肌力,同时激活中枢神经潜在性突触,或代偿性形成新的突触接触,两种治疗方式结合,增强兴奋痕迹和神经传导通路,进一步放大和增强突触可塑性及神经元的兴奋性。

本研究结果显示rTMS 与EMG-stim均能提高胫骨前肌肌力,改善踝关节主动背屈运动,提高脑卒中后足下垂患者的步行能力,但联合组疗效明显优于另外两组;因此,建议rTMS 与EMG-stim联合疗法作为脑卒中后足下垂患者运动功能康复的常规治疗手段广泛应用于临床。试验由于时间所限只研究了1Hz的rTMS的低频健侧刺激,未设定不同的刺激频率和刺激部位间对比,对于健侧和患侧rTMS刺激参数,缺乏最优治疗方案的选择;因此,关于rTMS 结合EMG-stim改善卒中后足下垂的相关研究还待进一步研究。