大众化阶段我国高水平大学的校长特征分析

2019-04-09,

,

(浙江工业大学 现代大学制度研究中心,浙江 杭州 310023)

根据马丁·特罗的高等教育发展三阶段说,15%的高等教育入学率成为高等教育进入大众化阶段的主要标志。2002年我国全国高等教育毛入学率达到15%,比原定计划的2010年提前8年达到了“大众化”目标[1]。目前,我国高等教育在校生的规模已逾3700万人,毛入学率超过40%,正处于由大众化阶段向普及化阶段过渡的时期[2]。大学校长是我国高等教育治理体系中的关键节点,大众化时期我国大学所取得的成就离不开大学校长群体的努力,同时大学校长群体存在的一些结构性问题在一定程度上影响着我国大学内部治理的完善。在全面推进“双一流”建设的背景下,对大众化时期以来我国高水平大学校长的职业经历与履职特征进行梳理,有助于在新的时代背景下开展大学校长的遴选配置,从而更好地发挥大学校长在办学治校中的作用。基于此,针对大众化以来五个时间段面上的数据,通过分析我国高水平大学校长履职特征的演变趋势,为更好地实现大学校长专业化提供政策建议。

一、研究的理论基础

结合“两体三维”理论,确定大学校长的角色定位及其履职特征观测点。所谓“两体”指的是大学校长管理专业化过程中涉及到大学校长和政府两个主体,本研究着眼于其中的一个主体即大学校长。“三维”是指大学校长管理专业化包含“专心的事业、专长的从业、专门的职业”三个维度[3]。

首先,大学校长是一种专门的职业。大学是一类具有特殊使命、特殊结构的学术性社会组织,因而大学校长既需要会管理,也要懂学术,应当对大学组织的特殊性有深入的理解。大学校长不应作为一般的行政官员岗位予以任命。其次,大学校长是一项专长的从业。随着大学的职能逐渐多元化,内外部关系更加复杂多变,大学治理难度愈来愈大。不经过长期的专门锻炼是无法轻易胜任的。大学校长必须具备不断更新的专业能力素质和强烈的使命意识,并形成自身独特的办学理念和办学风格。最后,大学校长是需要专心从事的事业。作为大学校长,应当以整个的心做整个的校长,不应在与学校管理无关的兼职事务上过多分心,尤其要避免学者身份与校长身份之间的冲突,为此除了校长的自觉之外,更需要一定的制度保障,要求存在有效的激励机制[4-5]。大学校长应当由职业的管理者与专业的教育家相结合[4]。作为职业管理者的校长,具体负责办学治校相关的各种事务,他们的职责就是发挥自身的职业能力以提高学校的竞争力。对于一所大学来讲,立德树人是其根本职责所在。因此,大学校长首先要对学校的人才培养质量负责,培养什么样的人,怎样培养人,这是大学校长必须始终关注的核心问题。这就要求大学校长应当努力成为一名专业的教育家[6]。

综上,本研究将以职业的管理者与专业的教育家双重角色审视大学校长的履职过程,围绕专心的事业、专长的从业、专门的职业三个视角选择具体观测点,对大众化阶段我国高水平大学的校长特征进行归纳梳理。

二、校长履职特征分析

(一)研究方法

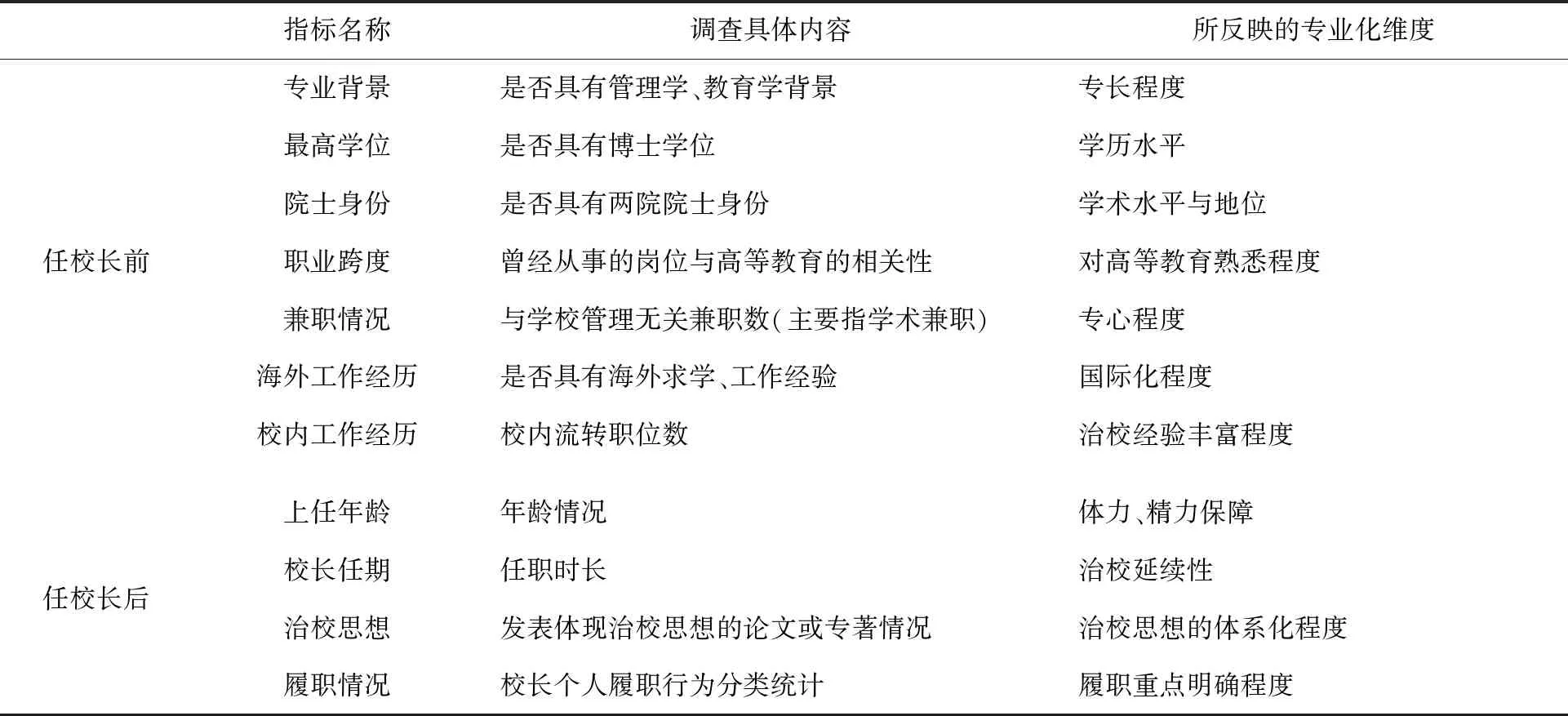

通过中国大学校长数据库平台以及相关学校官方网站搜集115所“211工程”大学校长的履职特征,涵盖2002年至2018年时间范围内在任的学校校长数据,以每4年为间隔选择5个时间截面,对相关校长的履职情况进行比较分析,共涉及历任校长约450余名。研究中对大学校长的群体特征和履职状况进行描述性统计分析[7-10],并酌情与同期美国大学校长相关数据进行比较,最后归纳得出大众化以来我国高水平大学的校长履职特征与变化趋势。根据“两体三维”理论与大学校长的角色分析确定具体观测指标,按照履职前后分为两个部分:前者主要反映担任校长的相关职业准备情况,后者是担任校长后的履职表现(见表1)。

表1 履职特征观测指标

(二)研究结果分析

1.大学校长群体呈现年轻化、高学历趋势,理工科背景的男性为主。由于历史原因,上世纪80年代我国高校中的高级专业技术人才队伍出现青黄不接和交替断层现象[11],这种状况一直延续到本世纪初,因而这一时期“211工程”大学的校长年龄普遍偏大,平均年龄在79.40岁(见表2)。随着改革开放以后培养的高级人才逐渐成熟并走上大学领导岗位,2018年“211工程”大学校长平均年龄已下降到53.92岁,呈现明显的年轻化趋势。大学校长专业背景以理工科为主,且占比逐年上升,而具有管理学和教育学专业背景的大学校长仅占6.96%。相比于2017年美国大学校长报告研究显示,41.10%的校长获得的最高学位属于教育或高等教育领域[12],我国大学校长教育背景的专业化仍有改进的空间。此外,“211工程”大学校长群体的学术水平不断提高。一方面,我国大学校长最高学位为博士的比例由2002年的70.43%提升至2018年的96.52%(见表2)。另一方面,校长中院士比例呈现增长趋势,由2002年的23.48%升至2018年的34.78%(见图1)。近16年来,我国校长的性别占比中男性居绝对多数,但总体呈现下降趋势,相比2017年美国大学校长群体中男性占69.9%,女性大学校长比例逐渐增加,在大学管理中崭露头角[12]。我国大学校长的平均任期4.37年,相比之下,美国大学校长平均任期7年左右[12]。任期的缩短不利于校长的治校理念落实和大学发展战略延续。

表2 2002—2018年校长平均年龄、专业背景、最高学位和性别情况

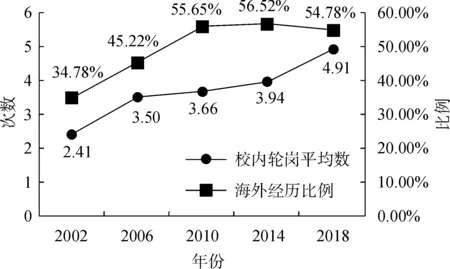

2.校长治校有丰富的职前实践经历,且职前经历与高等教育的相关性较强,但任职后系统提炼治校思想的意识不够,非相关兼职偏多。调查显示,我国高水平大学的校长履职前在国际视野、管理经验等方面的准备越来越充分。一方面,更多的校长在履职前有机会到海外大学从事学术工作,目前还在任的“211工程”大学校长中54.78%的校长具有海外工作经历。同时海外的工作经历促进了大学校长对国外现代大学制度和运转管理机制的深入认识,拓展了治校的国际化视野[13-15]。另一方面,在担任校长前曾经任职的校内岗位数从2002年的2.41个上升到2018年的4.91个(见图2),总体上大学校长有了多岗位历练丰富经验,使大学校长在从学者向职业管理者转型之前有了充分的铺垫,有利于大学校长提高专业化管理水平。

图2 “211工程”大学校长海外经历比例及校内轮岗平均数

现代大学的复杂性使得大学校长岗位的专业化要求越来越高,如果大学校长来源于高等教育系统内部、熟悉大学的内部运行管理、认同大学的学术文化,有利于更好地履行岗位职责。从国际经验看,美国大学校长出身于高等教育系统的比例达85%[12]。而我国“211工程”大学校长出身于高校内部的人数从2002年52位上升至2018年的66位,占比57.39%,在一定程度上反映了专业化程度的提高。在治校理念的系统化表达方面,“211工程”大学校长发表的与高等教育管理相关的论文平均数2018年下降至4.11篇左右,发表相关专著数量从2002年开始保持在0.2篇以下,相关专著数也呈逐年下降趋势。治校论文与专著是校长自身治理思想形成体系的载体,也是校长专业的能力体现。治校论文的产出下降一定程度上反映我国大学校长在系统提炼治校思想方面自觉意识不足,这与教育家的角色期待有所差距。另外,专心程度方面,“211工程”大学校长平均兼职(主要指与管理工作无关的学术兼职,下同)频次呈现一定上升趋势,由2002年平均兼职数4.23项上升为 2018年的4.73项。大学校长作为一项需全身心投入的事业,兼职过多对校长的专心程度有不利影响,应当从制度层面有效探索如何提升大学校长的职业忠诚度。

3.校长在组织教学科研活动以及履行大学法定代表人的事务性职责等方面投入较多,而在大学组织人事、制度规划等事项中的作用相对较不突出。2014年中共中央办公厅印发的《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》(以下简称《意见》)将我国大学校长的岗位职责定为十大类,据此进行岗位分类,利用各校官网中关于校长活动的相关新闻报道,辅助“百度百科”词条查询,对结果进行归类统计后发现,大众化以来“211工程”大学的校长履职更多集中在对外交流、科研和人才培养活动等方面,分别从2002年的10.02%、10.35%和3.59%上升为2018年的40.32%、16.74%和8.94%,呈现逐年增长趋势,但是对于第一类的规章制度与规划、第二类的组织设置与人员任免、第四类的财政管理方案等方面履职报道比重偏少(见表3)。

表3 “211工程”大学校长各项职责的新闻报道统计占比

相比之下,美国大学校长在时间分配上,排在前五位的依次为经费预算与管理、筹款、团队管理、董事会关系、招生管理等事务[12],其中经费预算和筹款是美国大学校长工作中重要部分,多元的经费来源为美国许多高校奠定了建设世界一流大学的物质基础[16]。尽管此次调查对象均属我国公办大学,办学经费有较为稳定的财政拨款,但中国大学校长仍可借鉴美国大学校长的履职经验,在办学经费筹集及资源获取方面加大精力投入,实现更加多元化的经费来源结构,为学校发展积累更为坚实的物质基础。一方面,相比美国大学校长,中国大学校长在组织人事、制度、战略规划等重大事项中的决策作用并不突出,这恰恰体现了现代大学制度中的中国特色。在党委领导下的校长负责制之下,学校党委是学校重大事项的决策主体,大学校长通常作为党委成员参与集体决策。中国高等教育大众化阶段以来,我国高等教育快速、健康、稳定发展的事实证明,党委领导、集体决策是我国大学发展的制度优势,必须长期坚持并不断完善。在具体实施中,应在党委领导下的校长负责制的框架下,更加准确地界定大学校长的职责角色。大学校长可以在涉及办学治校的重大问题上,向学校党委提出方案建议,经由党委集体决策后,校长具体负责相关决策的操作执行。另一方面,应当充分落实《高等教育法》等相关法律法规赋予校长的职责权限,使得校长在执行党委决策的过程中有必要的职位权威与权力,从而使得“党委领导,校长负责”的大学内部治理结构运行更为顺畅高效。

三、结论与建议

综上所述,自从我国进入高等教育大众化阶段以来,伴随高等教育规模的迅速扩张与高等教育质量的稳步提高,高水平大学校长群体的管理专业化程度也在逐步推进。大学校长总体呈现年轻化、高学历倾向,具有博士学历的比例超过九成六,较大众化初期有较大比例提升。大学校长有丰富的海外经历和校内管理实践经验,具有海外学习或工作经历的校长比例有显著提高,且大学校长职业经历与高等教育的相关性增加,任校长前担任过的校内管理岗位数由大众化初期的平均2个增加至目前的4个,反映出大学校长在任职前经过了长期的、系统的管理素养的锤炼。除此之外,通过比较也发现一些今后需要着重关注的问题。一是大众化以来高水平大学的校长平均任期为4.37年,既低于我国大众化初期的水平,也低于美国大学校长的平均任期,过于频繁的调整不利于校长落实自身的治校理念。二是大学校长与学校管理非相关的兼职数呈上升趋势,这在一定程度上反映大学校长治校的专心程度仍有提高的空间,背后折射的可能是大学校长激励与职业保障制度方面的缺失。三是大学校长在教育思想与理念的提炼表达上缺乏自觉意识,出版或发表的相关论著平均数量较大众化初期出现下降,大学校长成为教育家的抱负有待强化。

党的十九大报告中把“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”作为今后一段时期我国高等教育的重大任务,这对于高水平大学校长的管理专业化水平提出了更高的要求。下一阶段提高我国大学校长的管理专业化水平可关注以下方面:第一,拓宽校长的流动渠道,探索推进“契约管理”[13]。在以行政任命为主的干部管理体制之外,尝试发挥大学校长职业市场的功能,促进我国大学校长在不同大学间的流动,并通过契约合同使校长的履职表现与薪资待遇挂钩。这样在职业通道与职业待遇上的双重保障,有利于激发大学校长专心于学校管理工作。第二,完善校长培训开发体系。基于大学组织的特殊性,大学校长往往不是空降的职业管理者,而是由优秀学者转型过渡而来,因而在校长任职前后针对其领导素养与管理能力的培训开发就很有必要。我国大学校长培训教学模式单一,重理论学习而轻方法实践。因此可积极拓展研讨式培训以及校长间经验分享等多样化的培训形式,提高大学校长能力素质。第三,建立适应中国特色的大学校长任职标准与明晰的职责范围。党委领导下的校长负责制是我国高校必须长期坚持的基本制度,集中体现了中国特色现代大学制度的制度优势,因而大学校长的岗位职能与任职要求必须置于这一基本制度框架内,完整准确地落实中央的有关规定,在操作层面避免职权交叉重叠现象,使得决策与执行环节实现更好地衔接与协作,从而完善大学的内部治理结构。