CT动态增强与MRI诊断小肝癌的效果对比分析

2019-04-08刘会永万象新陈先平刘泽卿

刘会永 万象新 陈先平 刘泽卿

肝细胞癌中单个癌结节最大直径不超过3 cm或两个癌结节直径之和不超过3 cm的肝癌称为小肝癌[1]。小肝癌瘤结节多呈球形,具有边界清楚、切面均匀一致的特征。目前临床上主要采用超声、CT检查、MRI(磁共振成像)检查等技术开展小肝癌诊断。文献调研表明已有文献分别对CT和MRI在小肝癌中的诊断价值有阐述,但少见 MRI与CT同时对小肝癌鉴别诊断的价值及对比分析报道[2-3]。本研究回顾性分析140例患者的MRI及CT影像学资料,旨在探讨MRI和CT不同诊断方法在小肝癌诊断中的价值。

资料与方法

一、一般资料

选取2015年8月—2018年1月在我院行MRI和CT影像学检查经影像学或者病理学确诊的小肝癌患者140例,所有患者中男性86例,女性54例,年龄分别为43~78岁,平均年龄(49.2±5.3)岁,140例患者均具有不同程度的乏力、上腹隐痛、肝功异常等症状,140例患者共167个病灶,167个病灶中小于1 cm 病灶27个,1~2 cm 病灶41个,2~3 cm病灶76个,>3 cm 病灶23个。排除标准:①只进行了CT扫描或者MRI扫描患者;②通过手术病理和穿刺活检证实为小肝癌患者;③伴随其它恶性肿瘤;④具有既往腹部手术史者。

二、影像学检查方法

CT扫描仪为西门子公司16排螺旋CT扫描仪,扫描前禁食4~5 h,检测前20 min饮水500 mL,扫描层距10 mm,层厚10 mm,优先进行平扫;增强扫描造影剂采用非离子型碘对比剂,剂量为500 mL,动脉延迟30 s,静脉期延迟60 s,重建厚度为1.5 mm,间隔1.0 mm。MRI扫描采用PHILIPS Achieva 3.0T X扫描仪,扫描层厚为5 mm,间隔1 mm,优先进行平扫,序列:T1WI、T2WI、T2 FLAIR、DWI,T1W、T2WI;增强扫描使用造影剂为钆贝葡胺注射液15 mL,以推速3 mL/s经右肘静脉注射,扫描层厚为3~5 mm。

三、评判标准

由本院2~3名影像专家对扫描图像进行诊断,分析CT及MRI影像中出血的分布、形态等特征,结合病理学给出诊断结果,并与手术结果相比较,达成一致性的诊断结果。

四、统计学分析

结 果

一、CT及MRI影像特征

1.CT影像学特征 140例患者均进行CT平扫和增强扫描:(1)CT平扫:89个病灶呈低密度,67个病灶呈等密度,其中3例病灶内见脂肪密度,5例病灶内见点状钙化,11例呈高密度的特征。(2)增强扫描:动脉期呈高密度强化病灶130例,呈等密度强化病灶22例,低密度强化病灶15例;门脉期:呈高密度病灶16例,呈等密度病灶47例,呈低密度病灶104例,强化程度明显降低;延迟期,强化程度进一步下降,主要表现为低或等密度病灶。见表1、图1。

表1 CT扫描诊断结果(n,%)

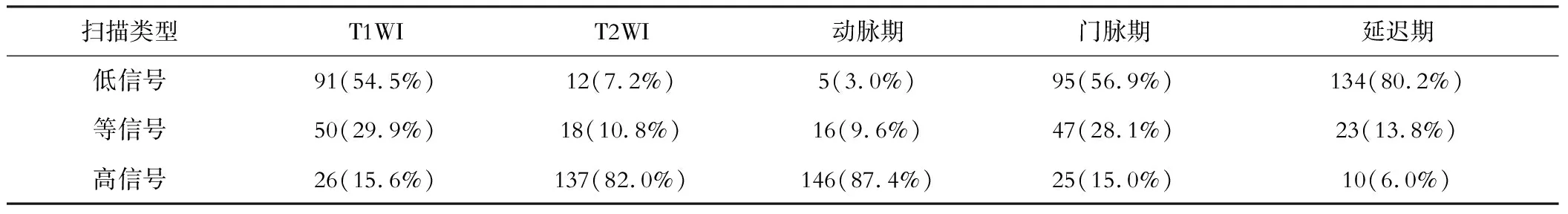

2. MRI影像学特征 140例患者均进行MRI平扫和增强扫描:(1)MRI平扫:T1WI 有91个病灶呈低信号,50例呈中等信号,26例呈高信号,T2WI 成像137例呈高信号。(2)增强扫描:动脉期呈高信号强化病灶137例,呈等信号强化病灶16例,低信号强化病灶5例,强化特征明显;门脉期:呈信号度病灶25例,呈等信号病灶47例,呈低信号病灶95例,强化程度减低;延迟期,强化程度进一步下降,除了10个病灶呈高信号以外,其余主要为低或等信号病灶。见表2、图2。

二、CT与MRI诊断检出率

MRI扫描T1WI、T2WI、动脉期、门脉期、延迟期诊断检出率分别为70.1%、89.2%、90.4%、71.9%、86.2%;CT平扫、动脉期、门脉期、延迟期诊断检出率分别为59.9%、86.8%、71.9%、79.0%;MRI平扫检出率明显高于CT扫描(χ2=7.212,P=0.02);两种方式增强扫描检出率差异无统计学意义(χ2=0.349,P=0.31)。

表2 MRI扫描诊断结果(n,%)

图1 小肝癌CT、MRI平扫及不同时期增强扫描特征

患者为男性,48岁,肝右后叶上段见一类圆形稍低密度影,①CT平扫(肝右叶结节状稍低密度影,边缘化)②CT增强扫描动脉期(肝右叶结节呈明显强化)③CT增强扫描静脉期(强化程度减低)④CT增强扫描延时期(呈低密度影)⑤MRI T1(肝右叶可见结节状低信号)⑥MRI T2(呈稍高信号)⑦MRI增强扫描动脉期(明显强化)⑧MRI增强扫描门静脉期(强化程度减低)⑨MRI增强扫描延时期(相对呈低信号)

三、CT与MRI平衡期病灶边缘环状强化显示率

MRI平衡期病灶边缘环状强化73例( 65/137,38.9%),CT平衡期病灶边缘出现环状强化6例(6/137,3.59%) ,两者差异具有统计学意义(=21.456,P=0.0001)。

讨 论

小肝癌是临床上常见的恶性肿瘤之一,小肝癌分化程度通常与病灶体积有关,在临床上无特异性症状,临床诊断存在困难[4]。随着影像技术的进步,具有分辨率高、辐射强度低等优点的CT和MRI扫描技术逐渐在小肝癌诊断中广泛运用[5]。但是少见针对两种影像学技术手段诊断效果进行分析评价。

本研究中,140例患者扫描结果表明,CT平扫小肝癌以低密度信号为主,增强扫描动脉期高密度特征具有明显强化,本组中动脉期130(77.8%)个病灶呈高密度信号;门脉期降为等密度或低密度特征,本组中门脉期104(62.3%)个病灶呈低密度信号;延迟期病灶密度继续下降,本组延迟期134(80.2%)个病灶呈低密度信号。马艳[6]等研究也表明,CT扫描在动脉期强化明显,静脉期和延迟期逐渐下降,与本文结论一致。肝脏MRI平扫肝动脉期大部分边界清晰,整体不均匀强化;T1WI 以低或略低信号为主(54.5%),T2WI以高信号为主(82.0%),动脉期强化明显,高信号比例达到87.4%,静脉期信号表现为低或等信号,高信号仅有15%,强化度降低,延时期的信号继续降低,高信号仅为6.0%。

本研究中,MRI扫描T1WI、T2WI、动脉期、门脉期、延迟期诊断检出率分别为70.1%、89.2%、90.4%、71.9%、86.2%;CT平扫、动脉期、门脉期、延迟期诊断检出率分别为59.9%、86.8%、71.9%、79.0%,MRI平扫检出率明显高于CT扫描,两组增强扫描检出率差异无统计学意义。此结论与曾学文[7]等研究一致,但祁克信[8]等扫描结果表明,MRI动态增强扫小肝癌的灵敏度、特异度、阴性预测值相比CT扫描均更高,可能是因为MRI使用的是多通道成像方式,对软组织的扫描分辨率较高,对体积较小的肿瘤较敏感。本研究还表明,MRI平衡期病灶边缘环状强化73例( 65/137,38.9%),CT平衡期病灶边缘出现环状强化6例(6/137,3.59%) ,二者比较差异显著。陈枫[9]等研究也表明,MRI平衡期出现边缘环状强化明显多于CT扫描平衡期;Ishigami K[10]等报道显示这种平衡期的环状强化在病理上多为肿瘤周围的纤维包膜,周围肝实质与肿瘤相互作用而产生强化。

总之,MRI和CT在小肝癌鉴别诊断中均具有较高的价值, MRI平扫检出效果优于CT,且在平衡期病灶边缘环状强化特征更明显,充分结合两种方法可以进一步提供诊断准确率。