华北克拉通胶东莱州地区中太古代-新太古代早期TTG岩石的发现

——锆石SHRIMP U-Pb定年

2019-04-08万渝生郭瑞朋田京祥宋志勇谢士稳董春艳白文倩

万渝生,郭瑞朋,田京祥,宋志勇,谢士稳,董春艳,白文倩

(1.中国地质科学院地质研究所,北京离子探针中心,北京 100037;2.山东省地质调查院,山东 济南 250013;3.山东省地质科学研究院,国土资源部金矿成矿过程与资源利用重点实验室,山东省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室,山东 济南 250013)

0 引言

胶东是华北克拉通早前寒武纪变质基底重要分布区之一,构成东部古陆块[1-2]的重要组成部分。存在~2.9Ga,~2.7Ga,~2.5Ga三期TTG岩石,其中,~2.9Ga英云闪长岩广泛分布,在华北克拉通占有独特的地位。与华北克拉通其他许多地区类似,胶东早前寒武纪变质基底遭受新太古代晚期和古元古代晚期两期变质作用改造。但是,有关胶东地区早前寒武纪变质基底的认识几乎都来自对莱阳以北,特别是栖霞地区的研究。

莱州位于胶东早前寒武纪变质基底西南部,与西南侧的昌邑地区早前寒武纪变质基底相邻。莱州早前寒武纪变质基底分布范围不大,以往研究很少涉及。该文对莱州地区早前寒武纪变质基底开展了SHRIMP U-Pb锆石定年,发现~2.9Ga和~2.7Ga TTG岩石,确定存在多期次构造热事件叠加改造。不仅对胶东地区,而且对整个华北克拉通早前寒武纪变质基底形成演化研究都具有重要意义。

1 地质背景

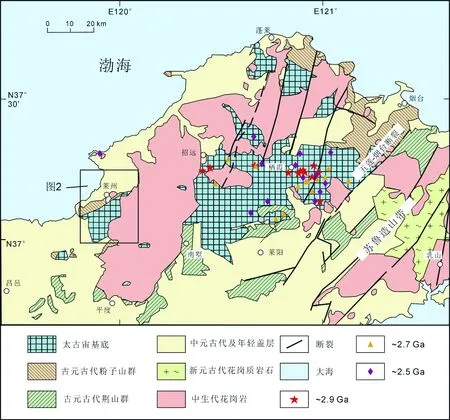

胶东位于华北克拉通东部的山东半岛,主要由太古宙变质基底、古元古代中晚期变质表壳岩系(粉子山群和荆山群)、中元古代-中生代盖层和中生代侵入岩组成,东南与苏鲁造山带相邻(图1)。太古宙变质基底主要分布于莱阳以北地区,以栖霞一带岩石出露最为良好,研究也最为深入,这可从已获得的太古宙岩石年龄分布看出(图1)。图中给出了研究区位置和太古宙岩石定年样品位置,但不包括万渝生等[3]的新定年样品。定年样品主要为片麻状英云闪长岩)。太古宙变质基底主要由中太古代(~2.9Ga)、新太古代早期(~2.7Ga)和新太古代晚期(~2.5Ga)英云闪长岩组成[4-13]。对栖霞地区的详细研究表明,3个不同时代的英云闪长岩呈NW—SE向相间分布,规模不大的同时代奥长花岗岩空间上与其密切共生[3]。局部识别出古元古代中晚期花岗质岩石[5,14]。除花岗质岩石外,还有少量新太古代变质表壳岩存在,但出露规模比原认为的要小许多。原中太古代唐家庄岩群和新太古代胶东岩群的长英质片麻岩类岩石主体为TTG岩石,原胶东岩群中的一些或许多斜长角闪岩为变质辉长岩,后者的侵入时代为新太古代晚期或古元古代中晚期[15]。变质变形作用强烈改造是变质原岩难以恢复的重要原因。新太古代晚期(~2.5Ga)和古元古代晚期(1.82~1.95Ga)构造热事件十分强烈。通常,中太古代和新太古代早期地质体普遍记录新太古代晚期变质锆石年龄,古元古代晚期变质锆石年龄记录不多,而新太古代晚期和古元古代地质体普遍记录古元古代晚期变质锆石年龄[4,16-22]。

图1 胶东地区地质图据Wan et al. (2015)修改

莱州地区也有规模不大的太古宙变质基底分布(图2),被中生代花岗岩与莱阳-栖霞地区的太古宙变质基底相分隔。早期曾对莱州地区太古宙岩石进行过锆石蒸发法定年,年龄数据多不可靠。除太古宙岩石外,该区还有古元古代粉子山群分布。一些变质基性岩被认为形成于太古宙和古元古代,多缺乏可靠年代学证据。但是,在山宋家南曾获得变质辉长岩的岩浆锆石和变质锆石年龄,分别为2.15Ga和1.82Ga[23],表明该区确实存在古元古代变质辉长岩。莱州地区太古宙变质基底研究薄弱,重要原因之一是岩石出露很差。变质基底风化强烈,大都被第四系覆盖,只有在一些沟中和人工露头才能见到新鲜岩石,难以开展系统研究。下面对该文涉及到的岩石样品的野外地质和岩相学特征作简要描述,岩石名称前的年龄由本次工作获得。样品位置见图2。

图2 胶东莱州地区地质图

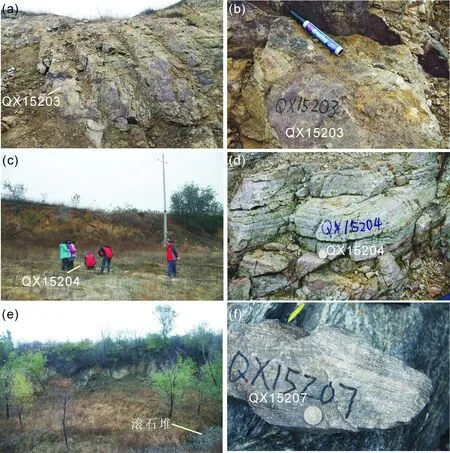

(1)2.9Ga条带状英云闪长岩(JD1423,N 37°07′45″/E 119°52′36″)

在莱州下埠东的一小路旁,变质基底岩石零星出露,延伸约20m,风化较强(图3a)。修建农耕深井取出的新鲜岩石堆放在附近。出露岩石为条带状英云闪长岩(JD1423,图3b)和片麻状闪长质岩石(JD1424,图3c),两者互层产出,条带状,走向近EW。此外,该处还见变质辉长岩及其他类型岩石。变质辉长岩中存在长英质浅色条带(图3d),所以辉长岩应形成于变质深熔作用之前。样品JD1423的条带状构造明显,由灰色和浅色条带组成,显示强烈深熔和变形。岩石具片麻状—条带状构造,主要由石英(20%~25%)、斜长石(35%~40%)、角闪石(30%~35%)和磁铁矿(2%~3%)组成。中细粒石英、斜长石、角闪石和磁铁矿组成近等粒粒状变晶结构。矿物定向排列,可见有长石石英富集层与角闪石富集层组成的条带状构造。斜长石呈他形粒状,浑浊灰色,可见聚片双晶,少部分蚀变为绢云母。一些石英呈长条状集合体分布,与条带方向一致。角闪石呈半自形—自形粒状—短柱状,磁铁矿常与角闪石相伴出现。

(2)2.9Ga片麻状闪长质岩石(JD1424,N 37°07′45″/E 119°52′36″)

如上所述,该岩石与条带状英云闪长岩互层产出,具片麻状构造(图3c)。岩石主要由石英(30%~35%)、斜长石(35%~40%)、黑云母(8%~10%)、角闪石(8%~10%)和磁铁矿(3%~5%)组成。矿物定向排列,具粒状—鳞片变晶结构。石英呈他形粒状,波状消光,可见动态重结晶细粒化。斜长石也为他形粒状,可见聚片双晶,少部分蚀变为绢云母。黑云母呈鳞片状分散分布。角闪石为半自形—自形粒状—短柱状,少部分蚀变为绿帘石和绿泥石。磁铁矿常与黑云母、角闪石相伴出现。根据矿物组合和岩石组成,变质原岩为闪长质岩石。

(a)~(d)—2.9Ga条带状英云闪长岩(JD1423)、2.9Ga片麻状闪长质岩石(JD1424)和未定年变质辉长岩(JD1425),下埠东;(e)~(f)—2.7Ga条带状英云闪长岩(JD1422),张家埠图3 胶东莱州地区太古宙岩石野外照片

(3)2.7Ga条带状英云闪长岩(JD1422,N 37°17′56″/E 120°03′04″)

在莱西平里店镇张家埠附近,存在一废弃金矿(石英脉型)采坑(图3e)。坑内主体岩石(金矿围岩)为条带状英云闪长岩(JD1422)(图3f)。拉伸线理发育,线理倾伏向为280°。岩石具片麻状—条带状构造,主要由石英(30%~35%)、斜长石(45%~50%)和黑云母(5%~10%)组成,存在少量磁铁矿。中粗粒石英与斜长石组成粒状变晶结构,黑云母组成鳞片变晶结构。石英为他形粒状—条带状,部分条带长度可达1mm以上,波状消光,并可见动态重结晶细粒化。斜长石为他形粒状,部分可见聚片双晶。绝大部分蚀变为绢云母等粘土矿物。

(4)2.7Ga片麻状英云闪长岩(JD1427,N 37°07′24″/E 119°52′26″)

在下埠南有一大沟,长约300m,出露主体岩石为片麻状英云闪长岩,片麻理走向近EW向。局部具深熔特征,呈条带状构造。英云闪长岩被未变形的花岗岩脉切割(图4a),存在可能为拉断的变质辉长岩(图4b)。岩石风化普遍较强。英云闪长岩(JD1427)具片麻状构造,也见浅色条带(图4c)。岩石主要由石英(45%~50%)、斜长石(40%~45%)组成,存在少量黑云母(3%~5%)。中粗粒石英与斜长石组成近等粒粒状变晶结构。石英呈他形粒状,波状消光,可见动态重结晶细粒化。斜长石为他形粒状,可见聚片双晶,局部蚀变为绢云母。黑云母呈鳞片状分散分布。

(5)2.7Ga条带状英云闪长岩(JD1429,N 37°05′03″/E 119°53′33″)

在莱州小屋西南,由于修建房屋,有新鲜岩石露头存在。露头南侧为条带状英云闪长岩(图4d,4e),北侧主体为片麻状奥长花岗岩(图4f)。接触带被伟晶岩脉穿插。英云闪长岩(JD1429)具条带状构造,主要由石英(25%~30%)、斜长石(35%~40%)、黑云母(10%~15%)、角闪石(8%~10%)组成,存在少量磁铁矿(3%~5%)。中粗粒石英、斜长石、角闪石和磁铁矿组成近等粒粒状变晶结构,黑云母组成鳞片变晶结构。矿物定向排列。石英呈他形粒状,波状消光,可见动态重结晶细粒化。斜长石呈他形粒状,可见聚片双晶,少部分蚀变为绢云母。黑云母呈弥散鳞片状。角闪石为半自形—自形粒状—短柱状,少部分蚀变为绿帘石和绿泥石。磁铁矿为自形—半自形粒状,常与黑云母、角闪石相伴出现。

(a)—2.7Ga片麻状英云闪长岩被花岗岩脉切割,下埠南;(b)—变质辉长岩存在于2.7Ga片麻状英云闪长岩中,下埠南;(c)—2.7Ga片麻状英云闪长岩(JD1427),下埠南;(d)~(e)—2.7Ga条带状英云闪长岩(JD1429),小屋西南;(f)—片麻状奥长花岗岩,小屋西南图4 胶东莱州地区太古宙岩石野外照片

(6)2.7Ga片麻状奥长花岗岩(QX15203,N 37°03′21″/E 119°50′20″)

在莱州寺沟南,一大沟内有岩石出露,主要为片麻状奥长花岗岩,局部遭受钾化。岩石普遍遭受强烈风化。样品QX15203采自冲沟内风化程度相对较弱的片麻状奥长花岗岩(图5a,5b),主要由斜长石(50%~55%)和石英(45%~50%)组成,存在很少黑云母。斜长石普遍遭受绢云母化蚀变。

(7)2.7Ga片麻状奥长花岗岩(QX15204,N 37°01′38″/E 119°52′25″)

在莱州留驾水库溢洪道中,有规模较大的新鲜岩石出露,主体为条带状、片麻状奥长花岗岩(图5c,5d)。被后期岩脉切割,其中变质辉长岩主要由角闪石和斜长石组成,表明遭受角闪岩相变质。片麻状奥长花岗岩(QX15204)主要由斜长石(65%~70%)组成,其他矿物主要为石英、黑云母和角闪石,组成上并不是典型的奥长花岗岩。推测是奥长花岗岩遭受深熔作用改造,浅色体排除后的残余体。这里仍称之为奥长花岗岩。斜长石遭受强烈绿帘石化,部分保留聚片双晶。黑云母和角闪石多呈集合体分布,遭受绿泥石化。

(8)2.7Ga条带状奥长花岗岩(QX15207,N 37°07′58″/E 119°57′37″)

在莱州山宋家存在一大沟,主体为TTG岩石,强烈变形,片麻理走向140°。岩石普遍遭受强烈风化。在一农耕深井旁有新鲜岩石堆积(图5e),应是来自深井。岩石类型包括条带状英云闪长岩、条带状奥长花岗岩(图5f)和变质辉长岩。变质辉长岩主要由角闪石和斜长石组成,存在少量石英。浅色体贯入变质辉长岩,故辉长岩形成于深熔作用之前。条带状奥长花岗岩(QX15207)主要由斜长石(50%~55%)和石英(45%~50%)组成,存在少量黑云母和磁铁矿。斜长石遭受绢云母化和绿帘石化,一些石英呈集合体定向分布,黑云母遭受绿泥石化。

(a)~(b)—2.7Ga片麻状奥长花岗岩(QX15203),寺沟南;(c)~(d)—2.7Ga片麻状奥长花岗岩(QX15204),留驾水库溢洪道;(e)~(f)—2.7Ga条带状奥长花岗岩(QX15207),岩石来自附近深井,山宋家图5 胶东莱州地区太古宙岩石野外照片

2 分析方法

锆石阴极发光照像和SHRIMP U-Pb定年在北京离子探针中心完成。测年方法与Williams[22]所描述的类似。质量分辨率(1%峰高)为~5000,一次离子流(O-2)强度为~3nA,束斑为~30μm。定年采用5组扫描,标准样和待测样之比为1∶3。使用标准锆石M257(U含量为840×10-6[24])和TEMORA(年龄为417Ma[25]),分别作U含量和206Pb/238U年龄校正,用实测204Pb进行普通铅校正。数据处理应用SQUID和ISOPLOT程序[26]。表1和U-Pb谐和图中单个数据的误差为1σ,加权平均年龄误差为95%置信度。由于锆石年龄都大于1.4Ga,均采用207Pb/206Pb年龄。

3 锆石特征及定年结果

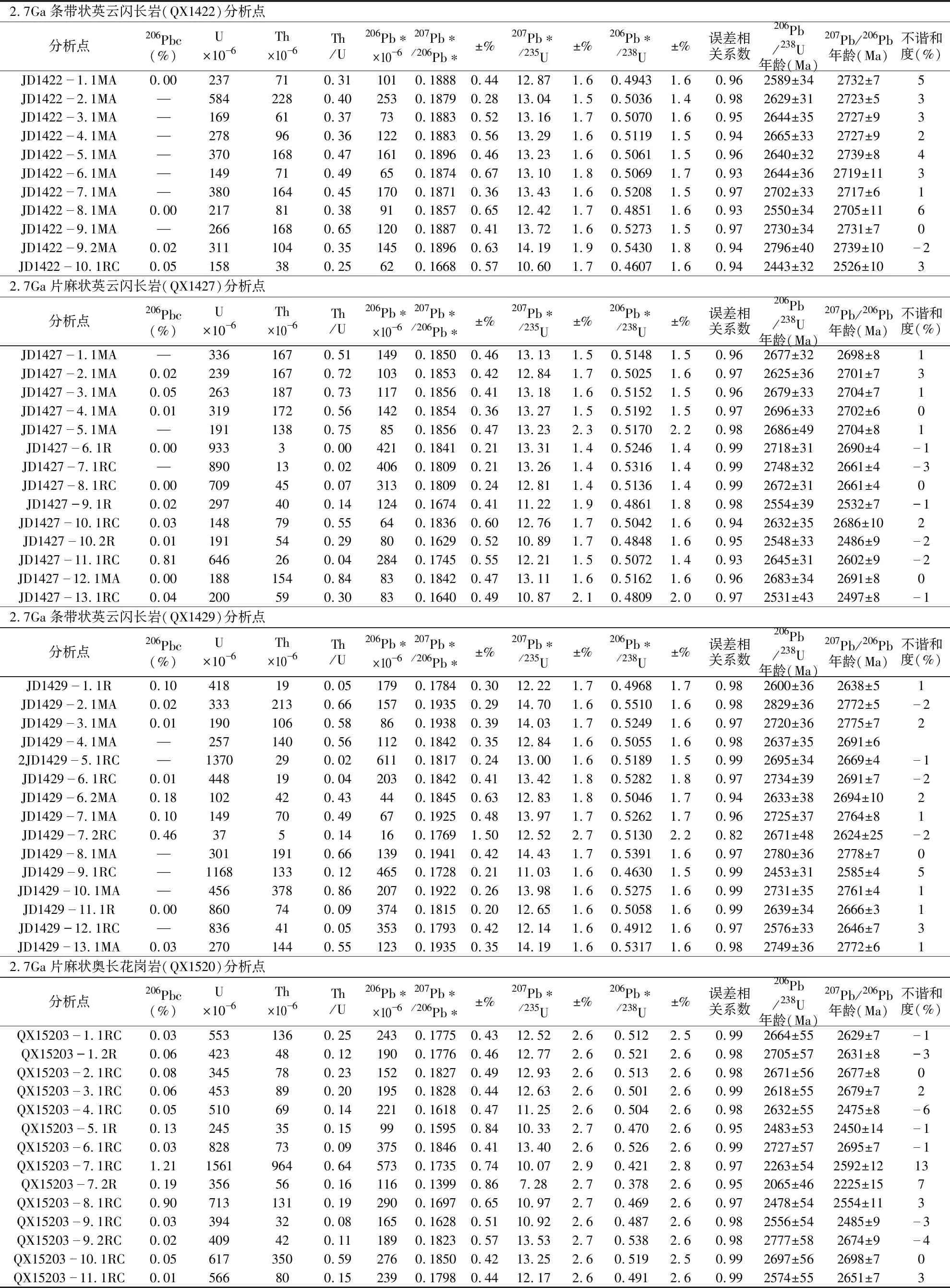

该文把锆石划分为岩浆锆石(MA)、重结晶锆石(RC)和变质增生边(R)三种类型。对于变质侵入岩,岩浆锆石和重结晶锆石的区别主要根据锆石环带在阴极发光图像中是否清楚。一些情况下,具“清楚”岩浆环带的锆石,U-Pb同位素体系也可能发生了重置。重结晶锆石和变质增生锆石有时难以区别,对于前者,其年龄并不总能代表构造热事件时代。但是,与原锆石相比,如果重结晶锆石的Th/U比值发生了很大变化,其年龄与变质增生锆石一样,通常可以代表构造热事件时代。锆石U-Pb年龄数据见表1。

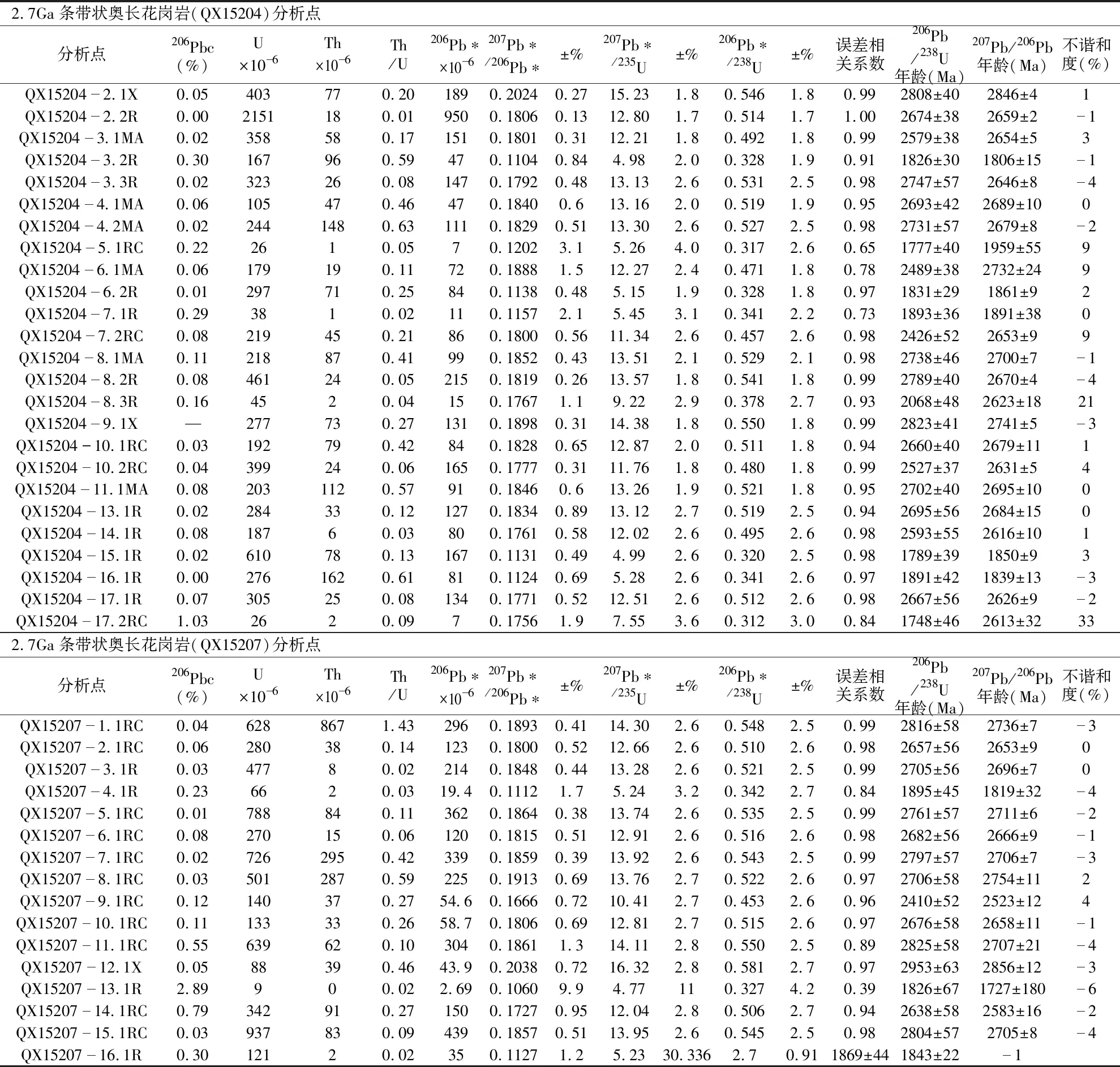

表1 胶东莱州地区太古宙变质基底岩石的锆石年龄数据

续表

续表

(1)2.9Ga条带状英云闪长岩(JD1423)

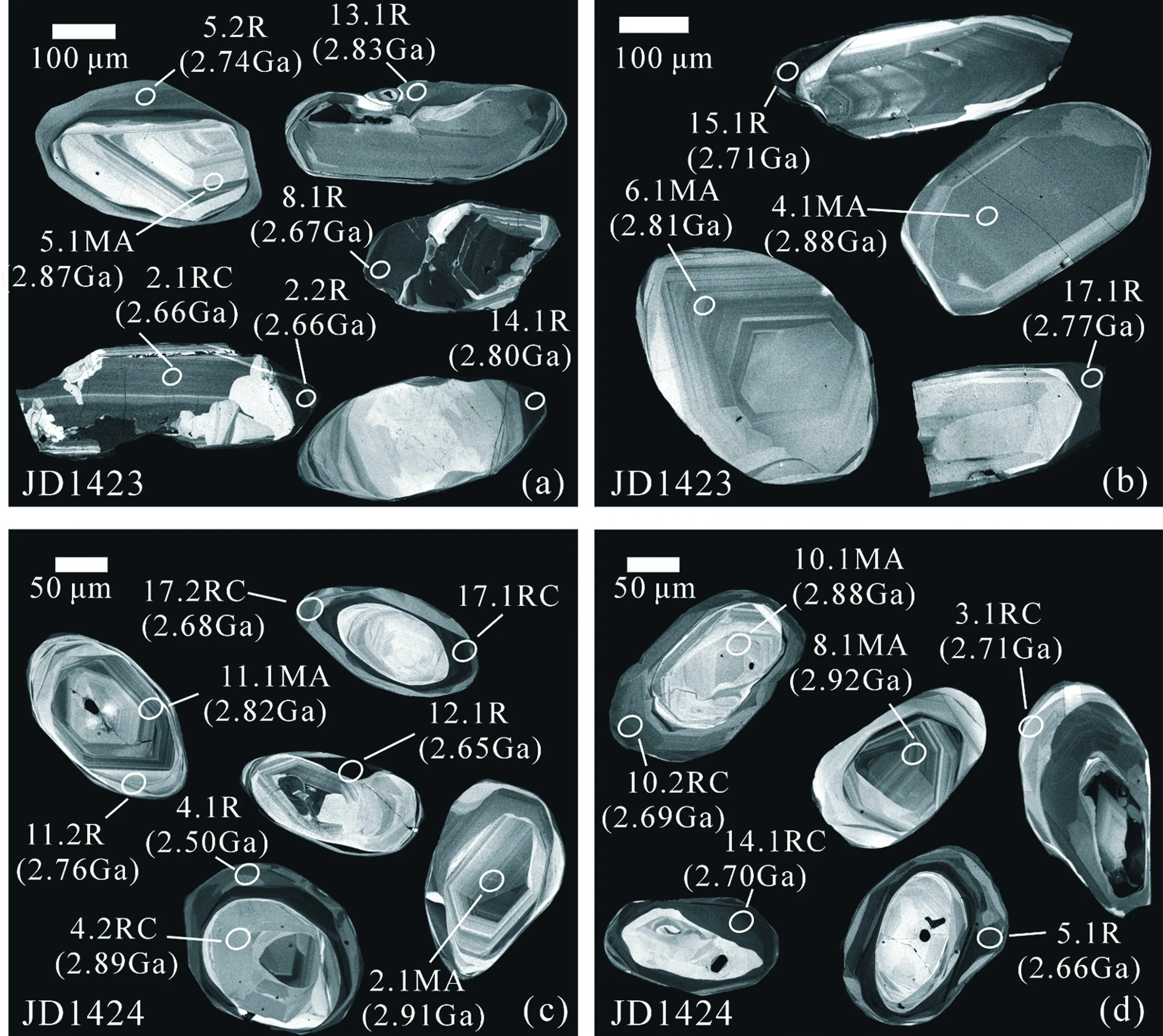

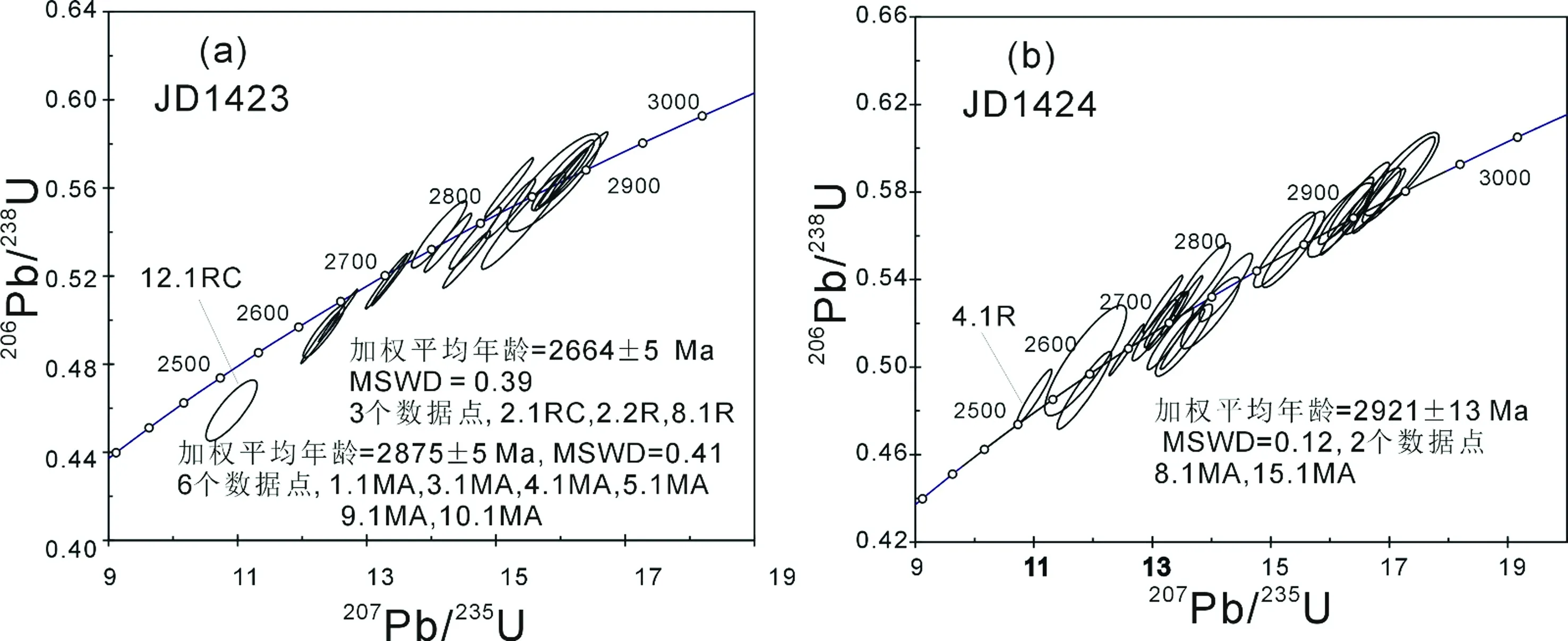

锆石呈柱状或近等轴状。具核—边结构(图6a、图6b)。部分核部岩浆锆石遭受不同程度重结晶,变质增生边宽度通常不大。16个锆石颗粒上进行了18个数据点分析,锆石无明显铅丢失。7个岩浆锆石数据点分析,U含量和Th/U比值分别为(17~393)×10-6和0.25~0.94,其中6个207Pb/206Pb年龄最大数据点的加权平均年龄为(2875±5)Ma(MSWD=0.41(图7a),代表了岩石形成时代或略小于岩石形成年龄。重结晶锆石的Th/U比值变化较大(4个分析),个别接近0.1,207Pb/206Pb年龄变年轻。7个变质增生边数据点分析,U含量和Th/U比值分别为(61~907)×10-6和0.00~0.11(5.2R为0.31),Th/U比值普遍小于0.1。它们的207Pb/206Pb年龄存在很大变化(2662~2831Ma),3个最年轻并相对集中分布的数据点(2.1RC,2.2R,8.1R)的加权平均207Pb/206Pb年龄为(2664±5)Ma(MSWD=0.39,图7a),其余4个数据点的207Pb/206Pb年龄为2717~2831Ma。

(2)2.9Ga片麻状闪长质岩石(JD1424)

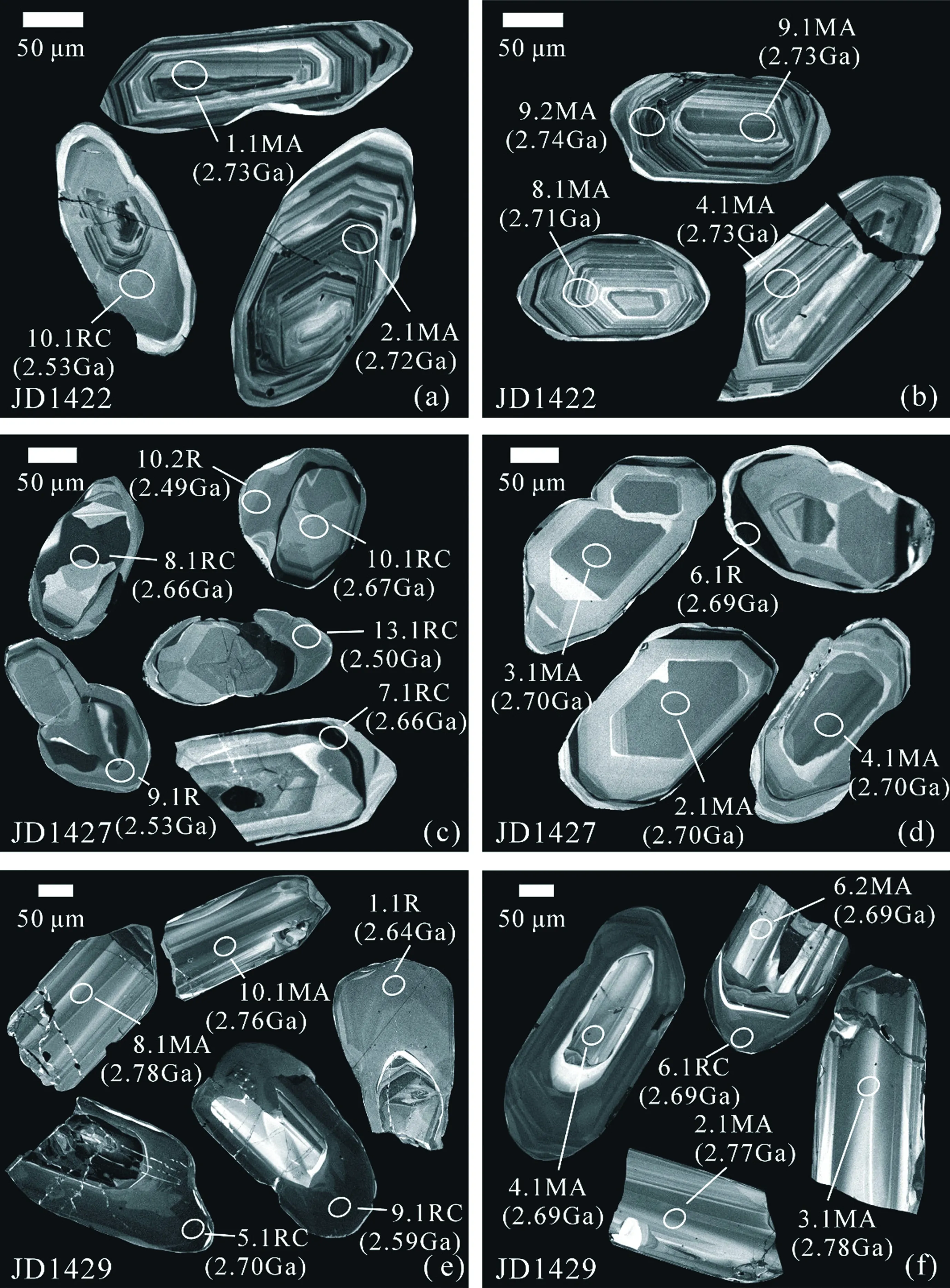

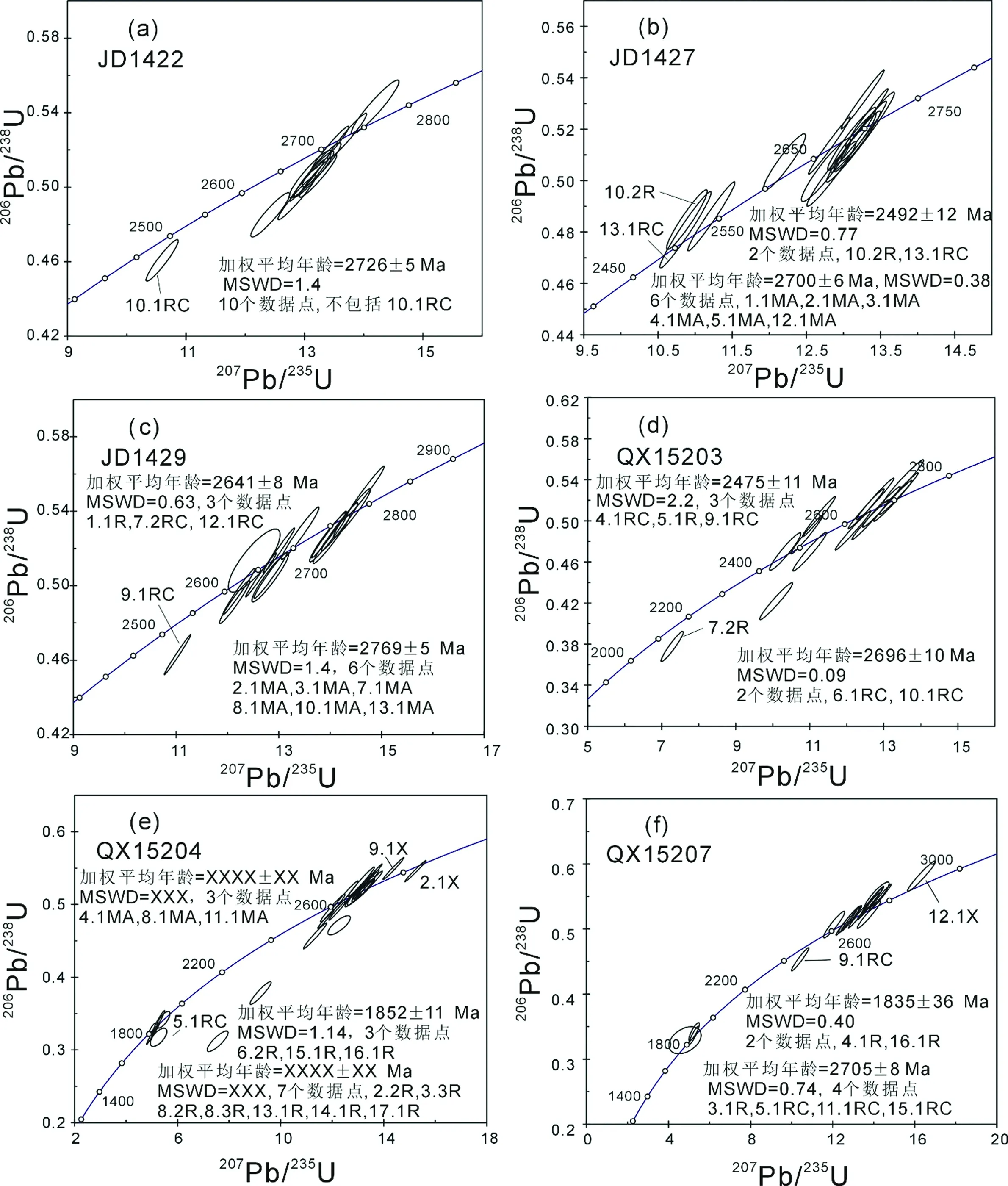

锆石呈等轴状或椭圆状,具复杂的内部结构(图6c、图6d)。岩浆锆石普遍遭受重结晶改造,但变质增生边不发育。22个锆石颗粒上进行了26个数据点分析,大多数锆石无明显铅丢失(图7b)。8个岩浆锆石数据点分析,U含量和Th/U比值分别为(41~163)×10-6和0.32~0.61,207Pb/206Pb年龄为2752~2925Ma。207Pb/206Pb年龄最大的2个数据点(8.1MA,15.1MA)的加权平均年龄为(2921±13)Ma(MSWD=0.12),代表了岩石形成时代。12个重结晶锆石分析,U含量和Th/U比值变化大,分别为(15~1542)×10-6和0.12~1.91,207Pb/206Pb年龄为2612~2922Ma(除去铅丢失强的16.1RC和年龄误差大的18.1RC)。大的变化与重结晶过程中U,Th,Pb在锆石内部重新分配和带入带出锆石体系有关。6个变质增生边数据点分析,U含量和Th/U比值分别为(36~890)×10-6和0.02~0.53,207Pb/206Pb年龄变化很大。数据点4.1R的结构特征与变质增生边类似,Th/U比值为0.16,207Pb/206Pb年龄为(2498±9)Ma(不谐和度=-2)。数据点12.1R结构上显示变质成因,Th/U比值为0.02,207Pb/206Pb年龄为(2648±4)Ma(不谐和度=0)。其余4个数据点的207Pb/206Pb年龄为2660~2838Ma。(3)2.7Ga条带状英云闪长岩(JD1422)锆石呈柱状或近等轴状。岩浆锆石具密集封闭环带,部分遭受重结晶,变质增生边不发育(图8a,8b)。10个锆石上进行了11个数据点分析。10个岩浆锆石的U含量和Th/U比值分别为(149~584)×10-6和0.31~0.65,加权平均207Pb/206Pb年龄为(2726±5)Ma(MSWD=1.4)(图9a),代表了岩石形成时代。重结晶锆石(10.1RC)的U含量和Th/U比值分别为158×10-6和0.25,207Pb/206Pb年龄为2526Ma(不谐和度=3),表明新太古代晚期构造热事件影响存在。

(a)~(b)—2.9Ga条带状英云闪长岩(JD1423);(c)~(d)—2.9Ga片麻状闪长质岩石(JD1424)图6 莱州下埠东太古宙岩石的锆石阴极发光图像据Wanet al. (2015)修改

(a)—2.9Ga条带状英云闪长岩(JD1423);(b)—2.9Ga片麻状闪长质岩石(JD1424)图7 莱州下埠东太古宙岩石的锆石U-Pb谐和图

(4)2.7Ga片麻状英云闪长岩(JD1427)

锆石呈柱状或等轴状,具核—边结构,但变质增生边通常较窄,核部岩浆锆石组成均匀,普遍遭受重结晶(图8c,8d)。13个锆石颗粒上进行了14个数据点分析。6个岩浆锆石数据点分析,U含量和Th/U比值分别为(188~336)×10-6和0.51~0.84。加权平均207Pb/206Pb年龄为(2700±6)Ma(MSWD=0.38),代表了岩石形成时代。5个重结晶锆石分析,Th/U比值和年龄分别为0.02~0.55和2497~2686Ma,变化都较大。3个变质增生边分析,Th/U比值都小于0.30。2个变质增生边和1个重结晶锆石的207Pb/206Pb年龄在2.5Ga左右,表明新太古代晚期构造热事件影响存在。数据点10.2R和13.1RC的年龄更接近,加权平均207Pb/206Pb年龄为(2492±12)Ma(MSWD=0.77)(图9b)。3个Th/U比值为0.02~0.07的重结晶锆石(7.1RC,8.1RC,11.1RC)的207Pb/206Pb年龄为2602~2661Ma,1个Th/U比值为0.00的变质增生边(6.1R)的207Pb/206Pb年龄为2690Ma。

(5)2.7Ga条带状英云闪长岩(JD1429)

锆石呈柱状。岩浆锆石通常具板状环带,遭受重结晶,有变质增生边形成(图8e,8f)。13个锆石颗粒上进行了15个数据点分析。8个岩浆锆石数据点分析,U含量和Th/U比值分别为(102~456)×10-6和0.43~0.86,207Pb/206Pb年龄为2694~2778Ma。6个年龄最大的数据点作加权平均计算,年龄为(2769±5)Ma(MSWD=1.4)(图9c),解释为岩石形成时代。重结晶锆石和变质增生边较难区别,都以Th/U比值低为特征(0.02~0.14,7个分析)。它们的207Pb/206Pb年龄为2624~2691Ma(不包括铅丢失较强的9.1RC),表明早期构造热事件存在。3个位于谐和线附近年龄最小的数据点(1.1R,7.2RC,12.1RC)的加权平均207Pb/206Pb年龄为(2641±8)Ma(MSWD=0.63)。其余3个数据点的207Pb/206Pb年龄为2666~2691Ma。

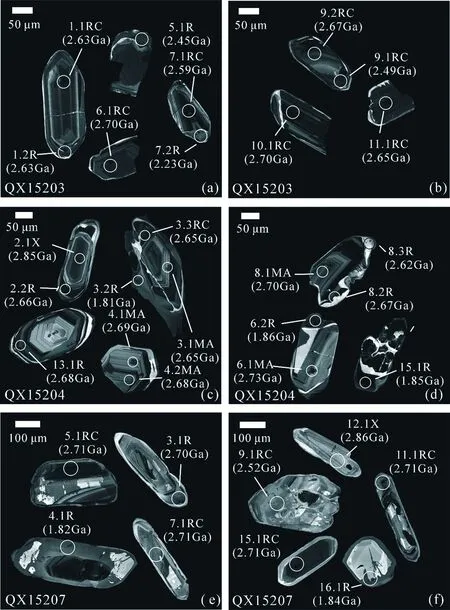

(6)2.7Ga片麻状奥长花岗岩(QX15203)

锆石呈柱状,具板状环带,都发生不同程度重结晶,一些锆石边部存在变质增生边,但通常较窄(图10a, 10b)。在11个锆石上进行了14个数据点分析。11个重结晶锆石成分域分析,U含量和Th/U比值分别为(345~1561)×10-6和0.08~0.64,207Pb/206Pb年龄变化较大(图9d),其中年龄最大的2个数据点(6.1RC,10.1RC)的加权平均207Pb/206Pb年龄为(2696±10)Ma(MSWD=0.09),可大致代表岩石形成时代。3个变质增生边的U含量和Th/U比值分别为(245~423)×10-6和0.12~0.16。1个变质增生边和2个重结晶锆石的数据点(4.1RC,5.1R,9.1RC)靠近谐和线较集中分布,加权平均207Pb/206Pb年龄为(2475±11)Ma(MSWD=2.2),表明新太古代晚期构造热事件存在。

(7)2.7Ga片麻状奥长花岗岩(QX15204)

锆石呈柱状,具板状环带或封闭环带,遭受不同程度重结晶,一些锆石存在变质增生边(图10c,10d)。在15个锆石颗粒上进行了25个数据点分析。6个岩浆锆石数据点分析,U含量和Th/U比值分别为(105~358)×10-6和0.11~0.63,207Pb/206Pb年龄为2654~2732Ma。3个Th/U比值大,207Pb/206Pb年龄相对较大而误差相对较小、并靠近谐和线的数据点(4.1MA,8.1MA,11.1MA)进行计算,加权平均207Pb/206Pb年龄为(2696±10)Ma(MSWD=0.38),该年龄接近岩石形成时代或略偏年轻。5个重结晶锆石数据点分析,U含量和Th/U比值分别为(26~399)×10-6和0.05~0.42,其中4个数据点的207Pb/206Pb年龄为2613~2679Ma。变质增生边给出2组年龄。年龄为新太古代中晚期的数据点有7个(2.2R,3.3R,8.2R,8.3R,13.1R,14.1R,17.1R),U含量和Th/U比值分别为(45~2151)×10-6和0.01~0.12,其中8.3R,14.1R和17.1R的加权平均207Pb/206Pb年龄为(2622±12)Ma(MSWD=0.24),解释为新太古代中晚期改造热事件时代。其余4个变质增生边的207Pb/206Pb年龄为2646~2684Ma。年龄为古元古代晚期的数据点有4个,U含量和Th/U比值分别为(38~610)×10-6和0.02~0.61,207Pb/206Pb年龄为1806~1891Ma,其中3个数据点(6.2R,15.1R,16.1R)的加权平均207Pb/206Pb年龄为(1852±11)Ma(MSWD=1.14),代表了古元古代晚期构造热事件时代。2.1X的207Pb/206Pb年龄为2846Ma,为外来锆石。9.1X的207Pb/206Pb年龄为2741Ma,锆石显示强烈重结晶结构特征,倾向于认为是外来锆石遭受后期作用改造的缘故。

(a)~(b)—2.7Ga条带状英云闪长岩(JD1422),张家埠;(c)~(d)—2.7Ga片麻状英云闪长岩(JD1427),下埠南;(e)~(f)—2.7Ga条带状英云闪长岩(JD1429),小屋西南图8 莱州地区太古宙岩石的锆石阴极发光图像

(a)—2.7Ga条带状英云闪长岩(JD1422),张家埠;(b)—2.7Ga片麻状英云闪长岩(JD1427),下埠南;(c)—2.7Ga条带状英云闪长岩(JD1429),小屋西南;(d)—2.7Ga片麻状奥长花岗岩(QX15203),寺沟南;(e)—2.7Ga片麻状奥长花岗岩(QX15204),留驾水库溢洪道;(f)2.7Ga条带状奥长花岗岩(QX15207),山宋家图9 莱州地区太古宙岩石的锆石SHRIMP U-Pb谐和图

(a)~(b)—2.7Ga片麻状奥长花岗岩(QX15203),寺沟南;(c)~(d)—2.7Ga片麻状奥长花岗岩(QX15204),留驾水库溢洪道;(e)~(f)—2.7Ga条带状奥长花岗岩(QX15207),图10 莱州地区太古宙岩石的锆石阴极发光图像

(8)2.7Ga条带状奥长花岗岩(QX15207)

锆石通常呈柱状,具板状环带或封闭环带,遭受不同程度重结晶(图10e,10f)。对16个锆石颗粒进行了16个数据点分析。11个重结晶的岩浆锆石成分域分析,U含量和Th/U比值分别为(133~937)×10-6和0.06~1.43,Th/U比值变化很大。207Pb/206Pb年龄为2523~2754Ma,其中,Th/U比值和207Pb/206Pb年龄最大的2个数据点(1.1RC,8.1RC)的加权平均年龄为(2741±12)Ma(MSWD=1.8,图9f),可能接近岩石形成时代。4个变质增生边分析,U含量和Th/U比值分别为(9~477)×10-6和0.02~0.03,Th/U比值都很低。其中,3.1R的207Pb/206Pb年龄为2696Ma,与3个Th/U比值低的重结晶锆石(5.1RC,11.1RC,15.1RC)在谐和线上相对集中分布,它们的加权平均207Pb/206Pb年龄为(2705±8)Ma(MSWD=0.74),可能为新太古代早期构造热事件的年龄记录。其余3个变质增生边数据点(4.1R,13.1R,16.1R)的207Pb/206Pb年龄为1727~1843Ma,4.1R和16.1R的加权平均207Pb/206Pb年龄为(1835±36)Ma(MSWD=0.40),误差很大(图9f),但无疑表明古元古代晚期构造热事件影响存在。一个外来锆石(12.1X)分析,Th/U比值和207Pb/206Pb年龄分别为0.46和2856Ma。山宋家定年结果见表2。

3.1 太古宙岩浆作用

在莱州地区首次发现~2.9Ga岩石。在下埠东,~2.9Ga条带状英云闪长岩(JD1423)和片麻状闪长质岩石(JD1424)互层。空间上与之共生的还有变质辉长岩,但形成时代还不确定。片麻状闪长质岩石的岩浆锆石年龄为2921Ma,条带状英云闪长岩的岩浆锆石年龄为2875Ma,是两者岩浆锆石年龄本身就存在差异或后者遭受更强烈改造的缘故,仍需进一步确定,但两者数据点沿谐和线分布,年龄都有较大变化,表明后期构造热事件改造影响确实存在。此外,在留驾水库和山宋家的~2.7Ga。

表2 莱州地区太古宙变质基底岩石的SHRIMPU-Pb锆石年龄

TTG岩石(QX15204,QX15207)中都存在~2.9Ga外来锆石,意味着中太古代岩石在莱州地区曾广泛分布。~2.7Ga TTG岩石在更多位置发现,岩石类型包括片麻状和条带状英云闪长岩及奥长花岗岩。由于岩石出露范围限制,目前难以确定两者的规模,但总体上看,英云闪长质岩石分布更广。

虽然莱州地区研究程度仍十分有限,但从已确定的岩石类型和形成时代看,它们与栖霞地区类似,都存在~2.9Ga和~2.7Ga TTG岩石,并以英云闪长岩为主。在莱州和栖霞地区,~2.7Ga TTG岩石中都发现~2.9Ga外来锆石,在栖霞十八盘,存在~2.9Ga外来锆石的~2.7Ga片麻状英云闪长岩与~2.9Ga英云闪长岩相邻,表明~2.7Ga TTG岩石很可能侵入了~2.9Ga TTG岩石。~2.9Ga TTG岩石在华北克拉通其他地区还未被识别出来。可以肯定,包括栖霞和莱州在内的整个胶东地区,在新太古代早期已成为一个统一的基底,以~2.9Ga和~2.7Ga英云闪长岩为主。它们构成华北克拉通东部古陆块的重要组成部分。是否存在相应时代的表壳岩仍需进一步工作来确定(在栖霞地区存在少量~2.9Ga表壳岩)。

~2.5Ga TTG岩石在莱州地区还未发现,但并不意味着它们不存在。在栖霞地区,~2.5Ga侵入岩以英云闪长岩为主。它们空间上与早期TTG岩石共生,虽遭受强烈变质变形,原也应为侵入关系。这与东部古陆块的鞍本、冀东和鲁西地区不同类型侵入岩存在空间上的分带性明显不同。例如,在鲁西,~2.5Ga幔源花岗闪长岩分布于南西侧,而同时代的壳源花岗岩(二长花岗岩、正长花岗岩)分布于北东侧。在冀东,~2.5Ga TTG岩石分布于西侧,而同时代的壳源花岗岩分布于东侧。两者之间这种差异的地质意义有待进一步确定。在莱州和莱阳-栖霞地区,迄今发现的最古老岩石的形成时代为~2.9Ga,Hf同位素研究表明它们来自亏损地幔源区[12-13]。但是,在莱阳-栖霞地区的古元古代表壳岩中发现了不少3.3~3.6Ga碎屑锆石[27-29]。它们是来自胶东太古宙变质基底本身,还是来自邻区,仍需进一步工作。在昌邑地区,一个早前寒武纪变质表壳岩样品(1405-3)中发现大量~2.9Ga碎屑锆石[30],它们很可能来自胶东太古宙变质基底。

3.2 早前寒武纪构造热事件

该次开展锆石定年的8个样品中,一些记录了新太古代晚期变质锆石年龄,一些记录了古元古代晚期变质锆石年龄。这两期变质锆石年龄在栖霞地区已被广泛识别出来,从构造热事件角度为莱州与莱阳-栖霞地区属于同一早前寒武纪变质基底提供了又一证据。在西南部的昌邑地区,早前寒武纪变质基底普遍遭受古元古代晚期构造热事件构造[30],表明昌邑和胶东早前寒武纪变质基底至少在那时就已成为一个统一的整体。在鲁西地区,2.5~2.75Ga岩浆作用、~2.5Ga和~2.6Ga变质作用十分强烈,但迄今未获得古元古代晚期变质锆石年龄记录[31-35],与胶东地区既有相似之处,也有不同之处。值得注意的是,与栖霞地区类似,莱州地区并非所有岩石样品都记录了新太古代晚期和古元古代晚期变质锆石年龄,但这并不意味着这些岩石没有遭受这两次构造热事件的影响。例如,条带状英云闪长岩(JD1423)和片麻状闪长质岩石(JD1424)相邻,前者无新太古代晚期变质锆石年龄记录,而后者则有新太古代晚期变质锆石年龄记录。出现这种现象的原因之一是,早期构造热事件使岩石体系成为干体系,后期构造热事件过程中难以生长出新的变质锆石[20,36]。

这里更感兴趣的是2.6Ga以前的构造热事件。在莱州下埠东,2.9Ga条带状英云闪长岩(JD1423)中5个变质增生边的Th/U比值为0.03~0.31,207Pb/206Pb年龄为2717~2831Ma,其中,13.1R和14.1R的Th/U比值都为0.03,207Pb/206Pb年龄为2801~2838Ma;片麻状闪长质岩石(JD1424)中3个变质增生边的Th/U比值为0.24~0.53,207Pb/206Pb年龄为2756~2838Ma。此外,几乎所有样品中都有年龄为2.6~2.7Ga的变质增生边存在(表2)。由于数据点沿谐和线分布,这种变化不是现代铅丢失的缘故。一些情况下变质增生边与重结晶锆石难以区别,但普遍低的Th/U比值表明它们即使是重结晶锆石,也为强烈变质作用的产物。在栖霞地区也获得了类似的变质锆石年龄。一个2.7Ga片麻状英云闪长岩样品(JD1467)中,3个年龄最大的变质锆石年龄(Th/U=0.00~0.09)的207Pb/206Pb加权平均年龄为(2701±24)Ma(MSWD=3.3)。新太古代晚期(和古元古代晚期)构造热事件的叠加改造是变质锆石年龄复杂变化的重要原因,也是岩浆锆石年龄年轻化的主要原因,其中一些年龄并无地质意义。但是,现有研究仍提供了非常重要的信息。

(1)由于后期构造热事件通常导致锆石年龄变年轻,条带状英云闪长岩(JD1423)和片麻状闪长质岩石(JD1424)中的变质增生边的最大年龄(~2.8Ga)可能具有地质意义。如果确实如此,这是胶东地区首次获得中太古代晚期的变质锆石年龄记录。

(2)所有样品中都存在2.6~2.7Ga的变质锆石年龄记录,胶东地区无疑存在新太古代中早期构造热事件。与栖霞地区相比,这一构造热事件在莱州地区更为强烈。类似变质锆石年龄在河南鲁山、鲁西地区也存在[34,37],这一构造热事件可能具有重要的区域地质意义。

3.3 胶东地区早前寒武纪变质基底的形成演化

结合其他资料,胶东地区早前寒武纪变质基底形成演化历史可总结如下。

(1)3.3~3.6Ga:虽未发现这些年龄的岩石,但相应时代的碎屑锆石已大量发现。

(2)~2.9Ga:黄燕底表壳岩形成。

(3)2.85~2.9Ga:岩浆作用,导致TTG岩石形成。

(4)2.75~2.8Ga:变质作用,空间分布范围不大,可能只具有局部意义。

(5)2.7~2.75Ga:岩浆作用,导致TTG岩石形成。

(6)2.60~2.65Ga:构造热事件,较多岩石样品记录了这一变质锆石年龄。

(7)2.52~2.55Ga:胶东岩群表壳岩形成。

(8)2.5~2.55Ga:岩浆作用,导致TTG岩石形成。

(9)~2.5Ga:构造热事件,导致区域变质作用。这一事件被变质锆石普遍记录。

(10)2.0~2.2Ga:荆山群和粉子山群表壳岩原岩沉积。

(11)1.85~2.15Ga:岩浆作用,规模不大的基性和花岗质岩石形成。

(12)1.82~1.95Ga:构造热事件,导致区域变质作用,胶东早前寒武纪变质基底稳定化。

4 结论

(1)在莱州地区首次发现~2.9Ga变质英云闪长岩和闪长质岩石,发现大量~2.7Ga变质英云闪长岩和奥长花岗岩。

(2)在莱州地区识别出新太古代晚期和古元古代晚期两期构造热事件,特别重要的是,还识别出新太古代中早期强烈构造热事件。

(3)莱州地区与莱阳-栖霞地区太古宙变质基底形成演化历史十分类似,它们共同构成胶东早前寒武纪变质基底。

致谢:研究过程中得到王世进、李秀章研究员的帮助。锆石样品靶由杜清敏制作,锆石阴极发光图像由张志超完成,SHRIMP锆石定年得到刘建辉工程师帮助,锆石标准由Lutz Nasdala和Lance Black提供。深表谢意。