基于用地与人口复合视角下山东省城镇体系规模结构合理性诊断

2019-04-08侯爱玲郭付友吴连涛

侯爱玲,郭付友,吴连涛

(曲阜师范大学地理与旅游学院,山东 日照 276826)

0 引言

改革开放以来,我国城市化异速发展引起了国内外学者的广泛关注,随着城市化进程的不断推进,引起了城市数量的快速增加与城市地域景观的外延式推进[1-2]。我国城市的形成具有明显的政府主导痕迹,自上而下型城市发展特征相对突出,异速的城市化发展模式也带来了严重的资源环境与经济社会发展问题,目前人地矛盾、建设用地与农业用地矛盾突出,城乡二元结构正面尖锐挑战[3-4],迫切要求采取合理措施,严控城镇规模异速扩张。并且城镇发展对于土地利用演替、土地政策制定、土地利用主体行为以及区域发展产生重要影响,研究城镇发展格局对于乡村振兴具有重要的促进作用[5]。城镇发展格局是基于国家资源环境、经济社会发展、生态安全现实条件而在国土空间上形成的等级规模有序、职能分工合理、辐射带动作用明显的城镇空间配置形态及特定秩序[6]。因此,做好城镇体系规模结构合理性评价对经济社会发展具有重要的指导作用。

城镇规模结构合理性是城镇体系合理性研究的核心,能够提升城市体系的核心竞争力与核心功能的发挥。学界普遍认可的评价城市等级与城市规模关系的评价模型—Zipf法则,能够定量地评价城市规模与等级关系。国外学者Gabaix和Duranton等[7-8]应用该法则对世界各国城市规模与等级关系进行科学评价。国内学者严重敏[9]与王法辉[10]等利用Zipf法则检验城市位序与规模分布情况,在分析城市位序与城市规模相关关系基础上提出了影响中国城市规模的影响因素。刘继生[11]认为城市规模及其位序关系可以通过Zipf模型贴切表述。王德利[12]基于规模分布、规模紧凑度与规模效率3个层面,构建了城市群规模结构三维合理性评价的诊断模型。众多学者基于人口统计数据视角[13-16]与建设用地视角[17-18]对于城市体系规模结构的演变特征进行了综合分析。研究关注了城市体系对于人口协调、社会经济发展以及环境污染等方面,但往往基于单一用地或人口视角,最终结果可能具有一定的片面性,该文采用用地与人口综合视角对于城市体系规模结构进行合理性评价。

近年来,山东省城镇化水平保持了较快的发展速度,常住人口城镇化率从2010年49.71%提升至2017年60.58%,增加了10.87个百分点,经济发展与人口分布空间上存在错位现象,且囿于资源禀赋与区位因素等条件限制,小城镇发展水平存在显著的地域差异。较为发达的城市,如济南、青岛、淄博、烟台等,小城镇发展动力较强,矿产资源密集区与特殊禀赋的小城镇发展较好,而鲁西南与鲁西北小城镇缺乏动力。小城镇作为城乡统筹的重要载体,未来将承担着更为重要的作用[19]。山东省城镇发展具有一定的代表性,该文以山东省为例开展了相应研究,希冀为山东省及同类区域的城镇体系合理发展提供参考借鉴。

1 样本选取与研究方法

1.1 研究样本选取

山东省城镇体系呈现典型的小城市富集现象,没有超大城市与特大城市;大城市数量占总数的6.8%,中等城市占比为11.65%,小城市数量占比为81.55%。该文数据以2017年山东省137个县级行政单元为样本,建立市区户籍人口数据与建成区面积数据数据库,利用SPSS19.0和ArcGIS10.0等数据处理平台,对山东省城市体系规模结构进行时空分异特征分析。

1.2 研究方法

1.2.1 城镇体系合理性诊断模型

运用城镇体系合理性判断模型(Zipf法则模型)对山东省城镇体系规模结构的合理性进行诊断,其理想状态下城镇规模分布表达式为:

Mr=M/r

(1)

式中:Mr为第r个城镇人口数量;M为最大城镇人口;r是人口为Mr城镇的位序。随后罗特卡对该模型进行推广,即:

(2)

式中:n为所有城镇总量;Pi表示第i城镇的次序;Mi是按照大小顺序排序后城镇规模;M为首位城镇规模大小;q为Zipf指数。为使计算方式简便、直观,研究拟采用自然对数变换方式进行改进,即得到:

Mi=M-qpi

(3)

式中:Mi值由回归分析确定。当q=1时,城镇体系分布最为均衡,城市体系进入成熟阶段,但此类情况较少;当q<1时,城镇分布较为均衡化,城镇体系较为成熟,q越趋近于1,表示城镇分布越均衡,城镇体系越完善;当q>1时,城镇只存在特大城镇或规模以上城镇,城镇中间位次存量较少,城镇体系不完善[12]。因此,研究山东省城镇规模体系合理性,该文选择Zipf法为样本研究方法。

1.2.2 城镇规模合理性诊断模型

城镇规模包括人口规模与用地规模,通过构建城镇规模效率指数定量测度城镇规模合理性,城镇规模效率指数是衡量城镇人口与用地规模的重要评价指标,定量表征某城镇规模效率,公式为[20]:

(4)

式中:F为某城镇规模效率指数;LSi为城镇建成区用地规模;MSi为第i城镇的建成区人口规模。

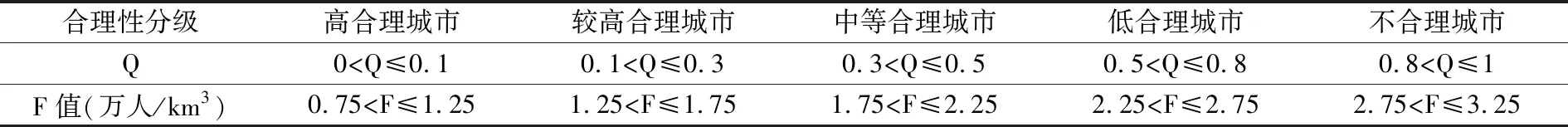

1.2.3 城市规模效率判别

城市规模效率可以衡量一个城市用地规模是否合理,城市建设用地土地集约度是关系到城市规模效率高低的重要指标。城市规模效率判别主要依据《城市用地分类与规划建设用地标准》,同时借鉴前人相关研究[21],将城市规模效率分为高合理城市、较高合理城市、中等合理城市、低合理城市和不合理城市(表1)。

2 结果分析

2.1 山东省城镇体系规模结构特征

2.1.1 地级市城市体系规模结构

根据山东省17地市下辖县级以上单位,分别统计县级以上城市数量,通过ArcGIS10.0软件对山东省县级以上城市空间分布数量直观显示,结果表明:山东省县级以上城市分布数量最多的区域大体呈现“√”型。具体地,分布在鲁西地区的德州、聊城;鲁南地区的菏泽、济宁、临沂;半岛地区的潍坊、烟台。鲁中地区的滨州、东营、济南、淄博、泰安和半岛地区的青岛市分布数量居中。另外,莱芜、枣庄、日照与威海分布数量最少(图1)。

表1 城市规模效率评价标准

图1 山东省城镇化规模结构图

究其原因,分布数量最多的区域中各地市人口数占全省人口数量的62.35%,且其行政区面积较大,需要有更多县级行政单元实现行政管理与民生管理,因此其城镇规模较大;鲁中地区以平原区为主,经济实力雄厚,GDP水平占全省45.1%,城镇体系需要有一定规模的县级行政单位执行管理职责,较为合理地分配了城镇数量,城镇结构合理;莱芜、日照、威海作为新兴城市,其城市规模刚刚兴起,因此其县级行政单位较少,城镇规模较小。

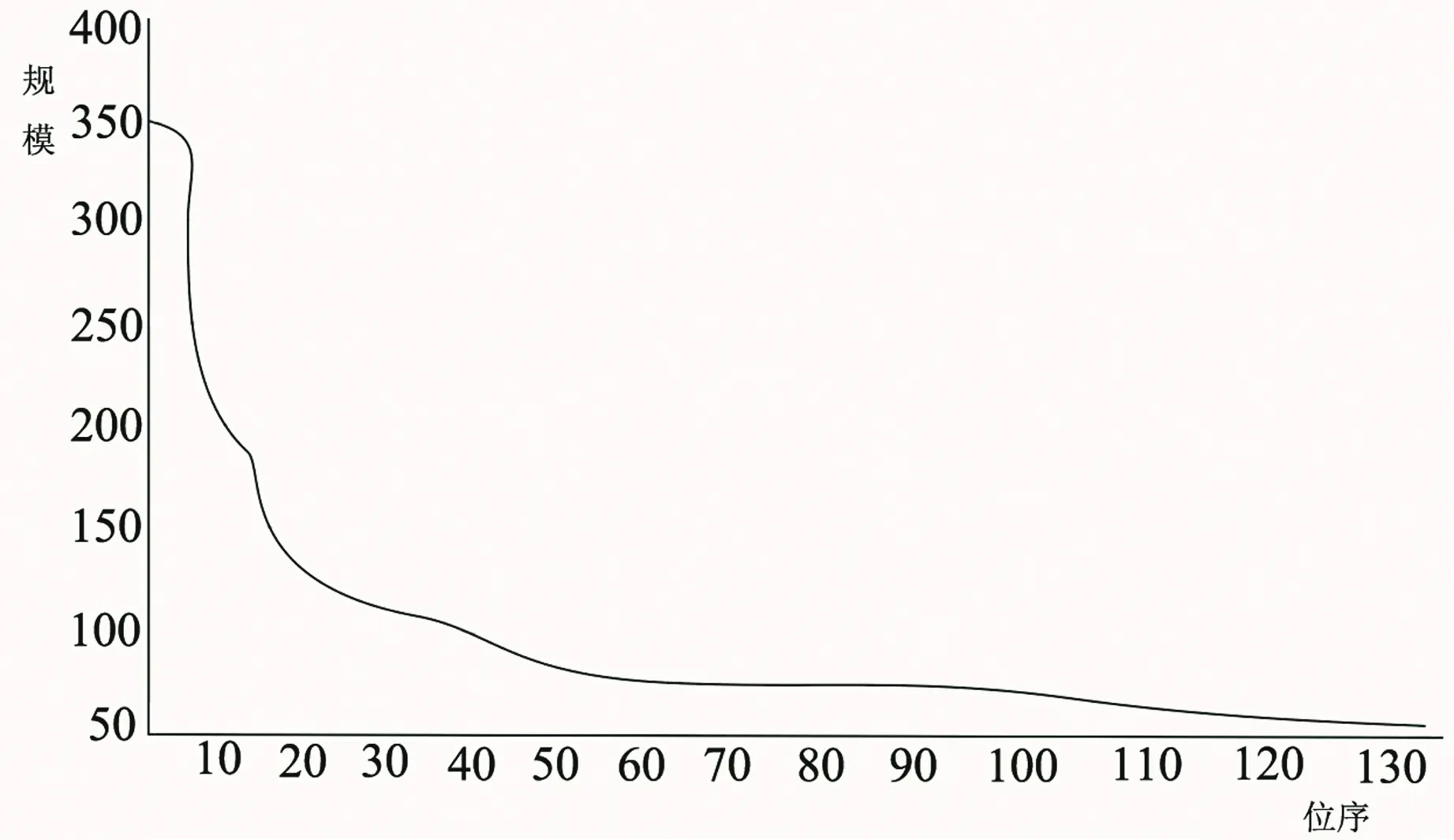

2.1.2 山东省城镇Zipf指数特征

Zipf模型被广泛应用于验证城镇结构合理性,运用该模型对山东省城镇规模结构进行合理性评价,对于城镇位序与城镇规模指数进行相关拟合分析知,山东省城镇位序—规模拟合特征明显(判定系数R2=0.962,T=42.852),且具有典型的分异特征,检验结果通过了0.01的显著性水平检验(图2)。

图2 山东省137县区城镇位序—规模分布图

由图2知,山东省位序—规模呈现出明显的阶段性特征,总体上分为三个阶段:第一个阶段城市位序∈[1,10],此时期Zipf指数处于较为稳定的状态;第二个阶段城市位序∈[11,40],此时期Zipf指数迅速降低;第三个阶段城市位序∈[41,137],此时期Zipf指数又进入较为稳定状态,且总体上呈现出缓慢降低的态势。通过Zipf指数可以发现,现阶段山东省城镇体系呈现金字塔式,拥有众多的中小城市,大城市较为缺乏,且大城市的带动效应较低,未来需要积极培育区域中心城市,增强大城市辐射带动作用。

2.2 山东城镇体系规模结构合理性诊断

2.2.1 山东省城镇体系规模结构时间演化特征

通过城镇规模效率指数判定城镇体系规模结构合理性演化特征,计算2008—2017年山东省城镇规模效率指数,将其对应于相应的q值,同时对于山东省137个县级行政单元每一年的城镇位序与城镇规模进行线性回归分析,结果见表2。

表2 山东省城市位序—规模分析

由表2可知,山东省城镇体系q值总体呈现出先上升后下降再上升的“N”型演化特征,虽然随着时间的演化,山东省城镇体系由低级向高级、由不合理向合理的演化趋势,但q值整体变动趋势不大,稳定在0.822~0.860之间,q值分析结果表明,山东省城镇体系规模结构具有相对稳定性,未来势必需要对于城镇规模进行调控,进而在空间上合理调控人口规模与地域布局,形成更加合理完善的城镇规模结构体系。另外,对于城镇位序与城镇规模进行空间线性回归分析发现,山东省城镇位序与城镇规模的关系明显受到区域因素的相互作用,由此也反映出区域城市规模明显受到其他区域的相互影响,而现阶段山东省城镇体系的形成也说明了区域极化作用相对突出,缺少大城市辐射涓滴效应的发挥,城市之间的竞争作用相对大于合作效应,未来需要加强空间调控响应措施,引导区域一体化发展。

2.2.2 山东省城镇体系规模结构空间分异特征

将城镇规模效率指数与其相对应的Q值导入到ArcGIS中,进行空间分析,结果见图3。

图3 山东省城市规模效率空间分布图

由图3可知,总体上山东省城镇规模效率呈现出散团镶嵌分布的空间格局,且初步形成了三大高度合理的城市规模效率空间格局,即省会经济城市圈核心区、以烟台与青岛为中心的东部沿海核心区、以临沂为中心的内陆核心区。三大高度合理的城市规模效率空间溢出效应开始发挥,高度合理的城市规模效率开始向点轴模式转变,空间上分别形成了以省会经济城市圈和烟台、青岛、日照等沿海经济圈的东西两翼,以潍坊、东营、滨州的北翼与鲁南经济带南翼的“口”字型格局。同时城市规模效率也呈现出同心圆式发展格局,围绕着三大高度合理的城市规模效率为核心,周围分别分布较为合理区域、中度合理区域、低度合理区域以及不合理区域。

从城镇规模效率的比例关系分析,高度合理的区域所占比重最多(41.60%),不合理区域所占比重最小(6.57%),由此反映出,山东省城镇体系具有相对较高的城镇规模效率。且从图3知,高度合理的区域位于地市中心周边县市区,而不合理区分布于中心城区外围边缘地区,尤其是“地广人稀”的县区。另外低度合理区域(17.52%)和中度合理区域(18.25%)所占比重仍然较大(35.77%),未来城镇体系仍然具有一定的优化提升空间,应该进一步促进高度合理区域的涓滴扩散效应的发挥,带动周围区域向高度合理区域演化发展。

3 结论

该文主要基于用地与人口的复合视角,综合构建了城镇体系规模结构合理性判别模型以及城市规模效率判定模型,并且对于2008—2017年山东省城镇体系的合理性进行综合评价,研究结论如下:

(1)基于地级市尺度分析发现,山东省城镇规模结构较为合理,且其空间分布呈现出“√”型分布特征,这种空间格局的形成与其区域内人口规模、用地面积具有重要的关系,一定程度上验证了基于用地规模与人口规模评价城镇体系的科学合理性。

(2)基于城镇Zipf指数分析发现,山东省城镇位序—规模拟合效应明显,且具有典型的分异特征,检验结果通过了0.01的显著性水平检验。总体上山东省城镇Zipf指数呈现出稳定发展—迅速降低—较为稳定的阶段性变化特征,且Zipf指数的变化反映出山东省大城市的首位中心作用不突出,未来需要增强区域中心城市培育。

(3)基于城镇体系规模结构时序演化特征发现,山东省城镇体系具有相对稳定性,且随着时间推移,其城镇体系呈现出由低级向高级、由不合理向合理的演化趋势。同时空间线性回归分析结果表明,山东省城镇位序与城镇规模的关系明显受到区域因素的相互作用,未来需要加强空间调控响应措施,引导区域一体化发展。

(4)基于城镇体系规模结构空间分异特征发现,山东省城市规模效率呈现出散团镶嵌分布的空间格局,初步形成了三大高度合理的城市规模效率空间格局,且三大高度合理的城市规模效率空间溢出效应开始发挥,高度合理的城市规模效率开始向点轴模式转变,空间上形成了“口”字型分异格局。

4 讨论

对于城镇体系规模结构合理性诊断研究具有迫切的现实诉求,区域之间城镇体系规模分布不均衡,区域空间发展差异性突出,将会进一步阻碍区域实力的综合提升以及区域之间一体化发展进程。城镇规模的过于集中或者过度分散均不利于区域要素资源的最优化配置,科学识别区域城镇体系规模结构合理性,准确判定区域城镇规模结构演化趋势与存在问题,对于区域人口、资源环境以及社会经济的可持续发展具有重要意义。根据研究结论,特提出山东省城镇体系规模结构的优化响应措施。

(1)积极发挥中心城市极化增长效应与涓滴扩散效应。积极强化中心城市功能,发挥中心城市的极化效应,发挥中心城市对于资源配置高效率特点,进一步做大做强中心城市规模。另外在强化中心城市功能的同时,应该进一步发挥中心城市涓滴扩散效应,尤其是青岛市与济南市作为山东省典型的区域增长极,积极推动济南与青岛的区域辐射效应发挥,推进城市空间一体化发展,整合山东省区位优势与资源优势,形成分工明确、特色显著的城镇规模化发展。

(2)优化城镇体系空间结构与城镇体系职能结构。针对现阶段山东省区域发展两极化特征突出,应该积极增强中部区域城镇发展进程,打破东西过渡区域的边界束缚格局,实现中部地区“承东启西”的过渡作用,空间上实现同城化与城市整合发展。明确城镇之间职能分工,协调城镇发展的职能结构,加强大城镇与小城镇的扶助性互动,强化大城镇之间的抱团式发展,增加小城镇之间的经验交流,重点关注山东省城镇体系的职能交流制度建设,最终形成大中小城镇密切分工与协调发展。

(3)推动山东半岛城市群发展进程。作为人口与产业要素空间集聚程度紧凑、经济联系紧密以高度同城化与一体化的特殊地域空间,区域与城市之间的竞争越来越表现为以城市群为核心的群体性竞争,城市群作为区域发展增长极核,已经成为具有跨区域意义的发展模式与空间组织模式[22]。积极推动城市之间交通市政设施建设,以交通廊道为重要发展路径,推动城市集群化发展,实现城镇交流高效发展。推动城市经济一体化发展,实现产业结构的空间统筹与重构。进一步完善城市空间发展模式,促进山东省城市区域空间由点轴式向网络式空间发展,推进山东半岛城市群发展。