迷迭香叶中三萜酸类成分及其抑菌活性分析

2019-04-02李菌芳王一旻袁干军李国华许雪杰宋晓媛

李菌芳, 王一旻, 袁干军, 李国华, 许雪杰, 宋晓媛

(江西农业大学生物科学与工程学院, 江西 南昌 330045)

迷迭香(RosmarinusofficinalisLinn.)隶属于唇形科(Lamiaceae)迷迭香属(RosmarinusLinn.),为常绿灌木,原产于沿地中海国家,现广泛种植于世界各地。该植物主要含有萜酚类、酚酸类、黄酮类和三萜酸类成分[1-2],其中,迷迭香叶中含有的熊果酸等三萜酸类成分具有显著的抗炎、抗菌和抗肿瘤等活性[1,3-5],但目前不同研究者从迷迭香叶中分离的三萜酸类成分存在差异,如:Altinier等[2]确定迷迭香叶中具有抗炎活性的三萜酸类成分为熊果酸、齐墩果酸、Δ20(30)-烯-熊果酸和Δ20(30)-烯-熊果酸甲酯;Martínez等[5]确定迷迭香叶中具有镇痛活性的三萜酸类成分为熊果酸、齐墩果酸和Δ20(30)-烯-熊果酸;还有研究者[3,6]报道迷迭香叶含有熊果酸、齐墩果酸和白桦脂酸。

作者所在课题组发现迷迭香叶中鼠尾草酸具有显著的抗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)活性[7],鉴于新型抗多重耐药菌(MDROs)药物研发的迫切性,为进一步明确迷迭香叶中三萜酸类成分及其抑菌活性,作者对迷迭香叶乙醇提取物中的三萜酸类成分进行了分离和鉴定,并以MRSA和大肠杆菌(Escherichiacoli)为指示菌,对各成分的抑菌活性进行分析,以期为迷迭香叶的药效研究和产业化开发等提供基础研究数据。

1 材料和方法

1.1 材料

供试迷迭香鲜叶采自江西农业大学迷迭香种植基地,60 ℃鼓风干燥后粉碎成粗粉2.7 kg,备用。

主要仪器:Waters 2695高效液相色谱仪和Waters 1525EF半制备液相色谱仪(美国Waters公司);AB Sciex TripleTOFTM5600高分辨率质谱仪(美国AB Sciex公司)。

主要试剂:熊果酸、齐墩果酸和白桦脂酸对照品购自海南舒普生物科技有限公司;万古霉素(纯度大于98%)购自上海阿拉丁生化科技股份有限公司;左氧氟沙星(纯度97%)购自美国Ark Pharm公司;MHA固体培养基和MHB液体培养基购自青岛海博生物技术有限公司;甲醇和乙腈为色谱纯,水为去离子水,其余试剂均为分析纯; MRSA ATCC33592菌株由美国典型培养物保藏中心提供,MRSA HK01、MRSA HK02、MRSA HK03和E.coliS002菌株由海南省人民医院提供,其中,MRSA为革兰氏阳性菌株,E.coliS002为革兰氏阴性菌株。

1.2 方法

1.2.1 供试溶液制备和HPLC分析

1.2.1.1 样品溶液制备 称取样品粉末1.0 g,分别用30和20 mL无水乙醇超声提取2次,每次15 min,过滤,合并滤液,45 ℃减压浓缩;残渣用1 000 μL甲醇超声溶解,0.45 μm有机相滤头压滤,滤液为样品溶液。

1.2.1.2 对照品溶液制备 精密称量熊果酸、齐墩果酸和白桦脂酸对照品3.6、1.8和3.6 mg,分别用甲醇溶解并定容至100 mL,再取1.0 mL用甲醇定容至100 mL,得到熊果酸、齐墩果酸和白桦脂酸的对照品溶液,浓度分别为0.36、0.18和0.36 μg·mL-1。

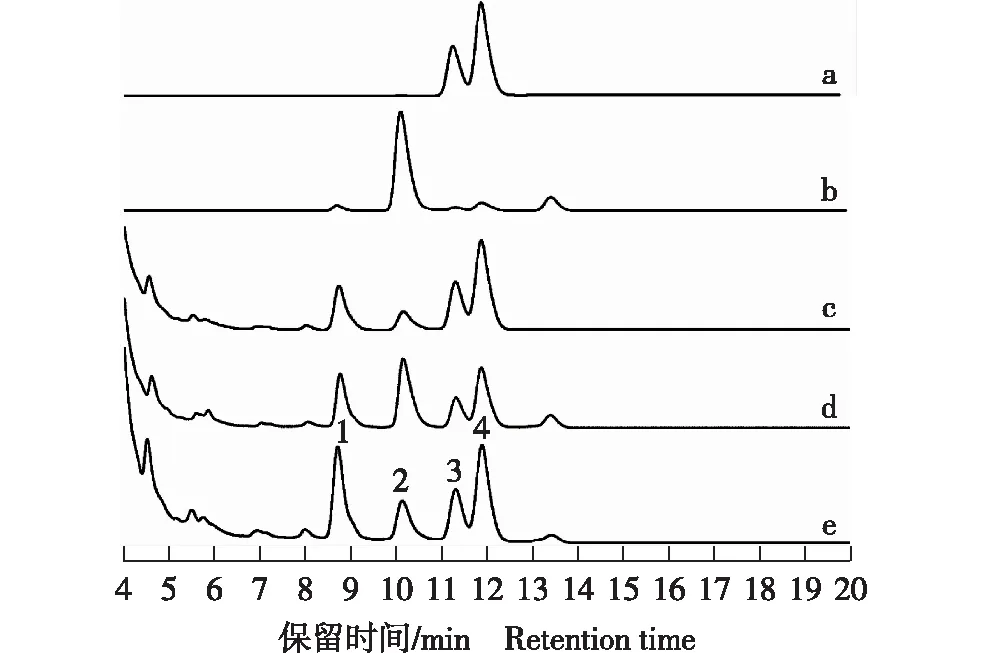

1.2.1.3 HPLC分析 分别将上述样品溶液和对照品溶液组合成以下供试溶液:a)V(熊果酸)∶V(齐墩果酸)=1∶1混合液;b) 白桦脂酸溶液;c)V(样品)∶V(熊果酸)∶V(齐墩果酸)=1∶1∶1混合液;d)V(样品)∶V(白桦脂酸)=1∶1混合液;e)样品溶液。对各供试溶液进行HPLC分析。

色谱条件:SinoChrom ODS-BP反相色谱柱(4.5 mm×25 mm, 5 μm),检测波长210 nm;流动相为V(乙腈)∶V(甲醇)∶V(质量体积分数0.5%乙酸铵水溶液)=67∶12∶21的混合液,流速1.0 mL·min-1;检测温度25 ℃,进样量10 μL。

1.2.2 单体制备及鉴定 称取样品粉末1 000 g,分别用8 000和6 400 mL体积分数95%乙醇回流提取2.0和1.5 h,过滤,合并滤液,45 ℃减压浓缩,干燥;然后依次用1 500和1 200 mL三氯甲烷回流提取2次,抽滤,合并滤液,40 ℃减压浓缩至约100 mL。浓缩液用硅胶柱层析进行分离,先用3倍柱体积的三氯甲烷洗脱,然后用V(三氯甲烷)∶V(乙酸乙酯)=1∶1混合溶剂洗脱,分段收集洗脱液;洗脱液重复硅胶柱层析,并结合反相C18半制备液相色谱,对各色谱峰对应的化合物进行单体制备,获得化合物1、2、3和4,质量分别为203、121、75和328 mg。测定化合物1的NMR、HR-ESIMS(阴离子模式)和UV谱等,测定旋光度等理化常数,并参考文献[2,8]的波谱数据对化合物1进行鉴定;根据各化合物的HPLC色谱峰保留时间、对称性和峰高,并参考文献[4,6]对化合物2、3和4进行鉴定。

1.2.3 抑菌活性测定 用MHA固体培养基分别对MRSA和E.coliS002菌株进行活化,然后接种于20 mL MHB液体培养基中,并于37 ℃条件下160 r·min-1振荡培养24 h,稀释成1×106CFU·mL-1菌悬液,供试。

参照CLIS 2012标准,采用微量肉汤稀释法[9],以万古霉素为阳性对照,在96孔细菌培养板上测定4个化合物对MRSA ATCC33592、MRSA HK01、MRSA HK02和MRSA HK03菌株的最低抑菌浓度(MIC);以左氧氟沙星为阳性对照,同法测定4个化合物对E.coliS002菌株的MIC值。实验均设3次重复。

2 结果和分析

2.1 化合物鉴定结果

化合物2、3和4:化合物2、3和4对应的HPLC色谱峰保留时间分别为10.12、11.30和11.88 min,根据对照品的色谱峰的保留时间、对称性和峰高(图1),并结合文献[4,6],鉴定化合物2、3和4分别为白桦脂酸、齐墩果酸和熊果酸。

a: 熊果酸和齐墩果酸对照品 Reference substances of ursolic and oleanolic acids; b: 白桦脂酸对照品 Reference substance of betulinic acid; c: 样品及熊果酸和齐墩果酸对照品 Sample and reference substances of ursolic and oleanolic acids; d: 样品和白桦脂酸对照品 Sample and reference substance of betulinic acid; e: 样品 Sample. 1: Δ20(30)-烯-熊果酸 Δ20(30)-ene-ursolic acid; 2: 白桦脂酸 Betulinic acid; 3: 齐墩果酸 Oleanolic acid; 4: 熊果酸 Ursolic acid.

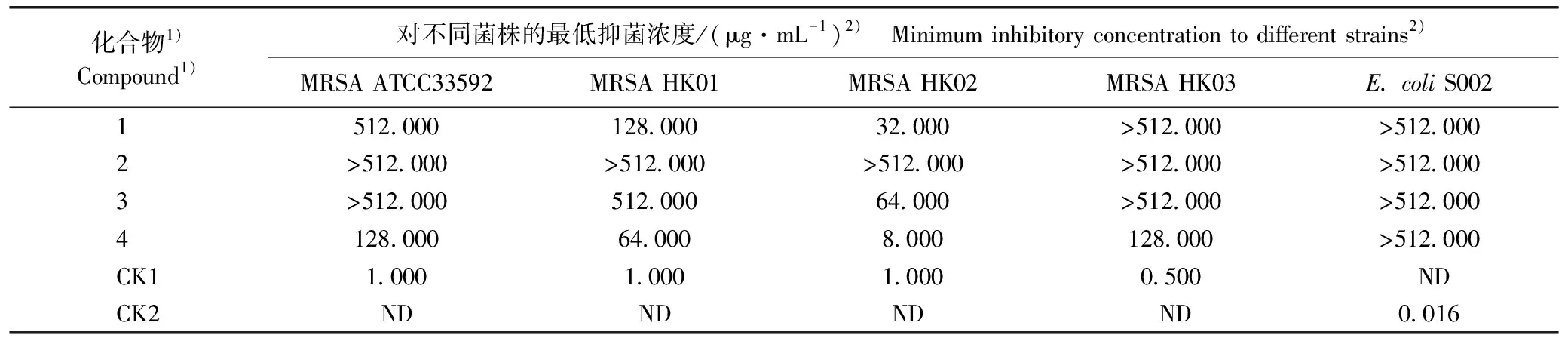

2.2 抑菌活性测定结果

以MRSA ATCC33592、MRSA HK01、MRSA HK02、MRSA HK03和E.coliS002为指示菌株,以万古霉素和左氧氟沙星为阳性对照药,测定4个化合物的最低抑菌浓度(MIC)。结果(表1)表明:熊果酸对MRSA菌株的抑菌活性最强,MIC值为8.000~128.000 μg·mL-1;Δ20(30)-烯-熊果酸和齐墩果酸对MRSA菌株的抑菌活性依次减弱;白桦脂酸未显示出对MRSA的抑菌活性。此外,4个化合物对不同MRSA菌株的MIC值存在差异,对MRSA HK02菌株的MIC值最小。4个化合物均未显示出对E.coliS002菌株的抑菌活性。说明熊果酸、Δ20(30)-烯-熊果酸和齐墩果酸是迷迭香叶中抑制MRSA的主要三萜酸类成分。

表1迷迭香叶中4个三萜酸类化合物的最低抑菌浓度

Table1TheminimuminhibitoryconcentrationsoffourtriterpeneacidscompoundsinleavesofRosmarinusofficinalisLinn.

化合物1)Compound1)对不同菌株的最低抑菌浓度/(μg·mL-1)2) Minimum inhibitory concentration to different strains2)MRSA ATCC33592MRSA HK01MRSA HK02MRSA HK03E. coli S0021512.000128.00032.000>512.000>512.0002>512.000>512.000>512.000>512.000>512.0003>512.000512.00064.000>512.000>512.0004128.00064.0008.000128.000>512.000CK11.0001.0001.0000.500NDCK2NDNDNDND0.016

1)1: Δ20(30)-烯-熊果酸 Δ20(30)-ene-ursolic acid; 2: 白桦脂酸Betulinic acid; 3: 齐墩果酸Oleanolic acid; 4: 熊果酸Ursolic acid; CK1: 万古霉素Vancomycin; CK2: 左氧氟沙星Levofloxacin.

2)MRSA: 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 Methicillin-resistantStaphylococcusaureus. ND: 未测定 Not determined.

3 讨论和结论

近年来,对迷迭香叶成分的药理作用研究扩展至抗氧化、抗阿尔茨海默病和抗肿瘤等方面,其药用价值更加明确,但不同研究者获得的迷迭香叶三萜酸类成分却存在差异[3,5-6],可能与研究方法及供试材料的产地、品种和生长状况的差异有关。作者参照前人研究结果,依据HPLC色谱峰定位、理化性质和详细的波谱数据等,从迷迭香叶乙醇提取物中分离鉴定出Δ20(30)-烯-熊果酸、白桦脂酸、齐墩果酸和熊果酸。

迷迭香叶中上述4个三萜酸类化合物对革兰氏阴性菌(E.coliS002菌株)均未显示出抑菌活性;熊果酸、Δ20(30)-烯-熊果酸和齐墩果酸对革兰氏阳性菌(MRSA菌株)均具有一定的抑菌活性,其中熊果酸的抑菌活性最强,这与Fontanay等[4]的研究结果类似,仅对不同菌株的MIC值有一定差异,原因是后者使用的金黄色葡萄球菌大多为敏感菌株,而本研究使用的是耐药菌株。由于4个化合物的化学结构相似,尤其是Δ20(30)-烯-熊果酸、齐墩果酸和熊果酸的结构极为相似,而其抑菌活性却存在较大差异,因此,有关迷迭香叶抗MRSA的作用机制和三萜酸类成分的构效关系有待进一步深入研究。