明末黄河中下游水利衰败与社会变迁(1573-1644)

2019-04-01余加红

卢 勇 余加红

引 言

众所周知,水利是农业的命脉。清康熙年间漕运总督慕天颜亦认为:“兴水利,而后有农功;有农功,而后裕国。”[注]同治《苏州府志(一)》卷11《水利三》,《江苏府县志辑》第7册,《中国地方志集成》,南京:江苏古籍出版社,1991年影印本,第293页下栏。古代国家通过控制以水利灌溉工程为中心的基本经济区,有利于增加经济供应来源,强化政权统治。[注]冀朝鼎:《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》,朱诗鳌译,北京:中国社会科学出版社,1981年,第3页。因而在生产力水平低下,主要依靠农业生产的传统封建社会中,水利显得尤为重要,尤其是核心地区水利的毁废,对一个王朝的打击往往是致命的。明末黄河中下游的水利事业没有得到很好的治理,对当时黄河流域内以及华北地区的社会经济造成了极大的影响。中外史学界对本时期黄河中下游水利以及流域内水文、环境和社会经济历史的研究着墨不少,成果颇丰。美国学者魏特夫(Karl A.Wittfogel)早在1957年就提出了“治水社会”理论,认为对水资源季节性调控而进行的大型水利工程建设以及组织管理等是制度化统领权力产生的基础,从而也就为专制主义的滋生提供了温床。[注]Karl A.Wittfogel,Oriental Despotism:A Comparative Study of Total Power,New Haven:Yale University Press,1957.日本学者谷光隆以明代黄河治理为中心,对明代黄淮运交织的治理及河防工程进行了全面而深入的研究和总结。[注]谷光隆:《明代河工史研究》,《东洋史研究丛刊》,京都:同朋舍,1991年。

国内对明代黄河水利史的研究成果较多。邹逸麟先生通过对黄河下游河道变迁的考论,认为其与下游地区的经济社会发展变迁有着密不可分的联系。[注]邹逸麟:《黄河下游河道变迁及其影响概述》,《复旦学报(社会科学版)》1980年第A1期。马雪芹通过对明清时期黄河水患的发生情况、原因、后果、对未来黄河形势的展望进行论述分析,认为明清时期黄河水患严重的原因主要是其时黄河中游流域黄土高原地区的森林草原植被遭到毁灭性的破坏,造成严重水土流失,使中游支流挟带泥沙骤然增多所致。[注]马雪芹:《明清黄河水患与下游地区的生态环境变迁》,《江海学刊》2001年第5期。池源、汪汉忠认为黄河夺淮导致了苏北地区的地理环境和作物耕作制度的逆变,对苏北的长期的农业生产造成了严重的影响。[注]池源、汪汉忠:《黄河夺淮与苏北耕作制度的逆变》,《江苏地方志》2002年第3期。任重认为明代以保护漕运为根本目的的治黄违反了综合治水的科学规律,造成黄淮下游的徐淮及周边地方自然灾害严重、耕地减少、农业人口下降,对农业经济产生严重制约。[注]任重:《明代治黄保漕对徐淮农业的制约作用》,《中国农史》1995年第2期。卞利的研究表明明代中期抑河、夺淮、保漕方略以及统治的腐朽与天灾的结合加剧了淮河流域的自然灾害的程度,最终导致淮河流域社会矛盾的激化和在全国经济发展总体地位的下降,直接促使流域不稳定局面的形成。[注]卞利:《明代中期淮河流域的自然灾害与社会矛盾》,《安徽大学学报》1998年第3期。此外,《黄河变迁史》[注]岑仲勉:《黄河变迁史》(第2版),北京:中华书局,2004年。《黄河水利史研究》[注]姚汉源:《黄河水利史研究》,郑州:黄河水利出版社,2003年。《黄河水利史述要》[注]水利部黄河水利委员会编:《黄河水利史述要》,郑州:黄河水利出版社,1982年。等著作,也对本时期的黄河水利问题进行了深层次的解读和研究。

整体而言,以上研究鲜有从水利衰败之视角分析对当时社会经济的变化者,亦未深入分析由此带来的系列传导效应对统治基础的侵蚀。因此,本文在前贤研究的基础上意图从明末黄河中下游水利状况出发,延伸至水利衰败带来的水旱灾害以及对当时人口、耕地、税收等方面的影响,从而探讨其水利衰败对流域内社会造成的变迁,弥补水利史研究与社会史结合研究之不足,以见教于方家。

一、流域中游的农田水利失修及水土流失

黄河流域不仅是中华文明的发源地,而且流域内社会变迁影响着几千年来中华文明的走向。明末时期,黄河由西向东,出太行山,入华北中原腹地,由徐州南下入淮,二渎合一,横穿京杭大运河,于苏北云梯关入海。在此黄河南下夺淮、黄淮合一的重要节点,明朝政府在为了确保漕运无误的前提下,对黄河流域以及淮河流域的水利治理下了很大的功夫,但终究还是水旱频仍,造成了这一地区的动荡不安。此外,明末农民战争的主战场大部分位于黄河中下游,在谷应泰《明史纪事本末》中就有专门记述《中原群盗》的篇幅[注]谷应泰:《明史纪事本末》卷75《中原群盗》,北京:中华书局,2015年标点本,第1247页。。因此,从黄河中下游的社会变迁可窥明末全国政权统治的局势。[注]就地区而言,这里有必要对本文的研究地域范围做一个地理上的界定。鉴于明末黄河全面南下夺淮,以及当时的社会经济发展状况,故本文的研究范围主要在于明末时期的黄河中、下游,也就是如今的山西、陕西、河南、安徽北部以及江苏北部等区域。并以具体县域的历史情况为研究对象,采用个体案例分析,以点带面的研究方式,来分析整个流域内的水利状况以及社会变迁。另外,就时间而言,整个明王朝长达276年,本文以明神宗万历元年(1573)为开端,至明思宗崇祯十七年(1644)明朝灭亡,期间凡72年[注]本文主要研究的时间区间为1573-1644年,但在文章的第四部分为了能够更好地进行数据分析,根据需要将时间向前或向后稍作延伸。。神宗期间,其“晏处深宫,纲纪废弛,君臣否隔”,以至于“人主蓄疑,贤奸杂用,溃败决裂,不可振救。”故明史认为:“明之亡,实亡于神宗。”[注]《明史》卷21《神宗本纪二》,北京:中华书局,1974年标点本,第295页。因此本文研究以万历元年为起点。

(一)农田水利失修

务农之首要在于水利,“利用渠道和水利工程的人工灌溉设施成了东方农业的基础”,然而农田水利设施是具有非排他性的公共事业,在中央集权高度集中的封建社会,大部分水利设施也是由政府来主导修建,但“中央政府如果忽略灌溉或排水,这种设施立刻就荒废下去”[注]马克思:《不列颠在印度的统治》,《马克思恩格斯全集》第9卷,北京:人民出版社,1961年,第145-146页。。明末黄河流域的农田水利就处于逐渐荒废的状态。

首先来看山西。山西位于黄河东岸,黄河在此段并无大的决溢和泛滥,其水利主要在于黄河第二大支流——汾水及其支流。汾水为晋内第一大河,在全省水利上有着不可替代的重要意义,然而明末在此流域内的水利工程实施并没有得到很好的治理维护。

洪洞县,地处临汾盆地内的汾河冲积平原上,地势相对平坦,历代农田水利修治较他县要多。查其县志,记载较为详细的农田水渠共计35条,这些水渠大多开于宋元之际,在明清时期屡废屡修。但是从其记载来看,明末万、天、崇三朝对其治理并不多见,只有区区三条,修治数量仅占总渠数量的8.6%,[注]民国《洪洞县水利志补》上卷《洪洞县渠利一览表》,《山西府县志辑》第51册,《中国地方志集成》,北京:教育出版社,2005年影印本,第472页。嘉靖至顺治历百余年,但是明末并未对其进行治理,可见农田灌溉水利荒废之极。

另外,从当时汾河流域内水稻种植面积的变化也可见水利之兴废。位于太原附近的阳曲县水稻种植小有名气,有史载嘉靖时:“惟阳曲县之三角村出者粒长而性温,味为尤美。”[注]中国农业遗产研究室编辑,王达等编:《中国农学遗产选集·甲类·第一种·稻(下编)》,北京:农业出版社,1993年,第1085页。说明这时阳曲水稻种植面积可观,到万历九年(1581),阳曲县“清丈水稻平坡沙碱冈地共八千三百七十九顷六十三亩六分五厘……内水稻地七十四顷九十五亩”,如此算来水稻田仅占0.89%;而顺治十四年(1657)再进行清丈时,稻田只有“稻地四十顷五十四亩五分四厘六毫”,占地亩总额的0.48%。由此可见,比万历清丈时的稻田又缩减了45.9%。[注]道光《阳曲县志》卷7《户书》,《山西府县志辑》第2册,第257页上栏-258页下栏。山西位于半干旱气候区,水稻种植必须依靠水利灌溉,水稻种植的大面积减少,主要是由于水利设施的荒废而导致的。

除去汾河两岸的县城,晋域内其他小河流域县城的水利状况也处于类似情况。[注]康熙《永宁州志》卷2《建置志·河堤》,《山西府县志辑》第25册,第37页上栏。

再把目光转向陕西。众所周知,陕西是李自成、张献忠等农民起义军的发源地,而他们的起义也与当地的水利有着不可忽视的内在关联性。水利的作用不仅仅在于防洪,更在于灌溉,因此,看水利失修与否不仅可以从水患和水利工程视角出发,还可从旱灾视角加以分析。当时的延安府旱灾十分严重,“(万历)三十七年(1609)延安旱,饥”;“三十八年大旱,饥民多疫死”;“三十九年蝗”。[注]嘉庆《重修延安府志》卷6《大事表》,《陕西府县志辑》第44册,《中国地方志集成》,南京:凤凰出版社,2007年影印本,第43页上栏。又有“(崇祯)二年(1629)四月至于七月,十一月大盗混天王等掠延川、米脂、清涧诸县”;“三年又旱饥,人相食,各县掘万人坑”;“四年春夏大旱”;“五年,春旱”。[注]嘉庆《重修延安府志》卷6《大事表》,第44页下栏-第46页上栏。除了旱灾,水患也时有发生,如万历二十六年(1598)“秋延安府大水,漂人畜”;“二十七年安塞大水,由西川发,冲荡村落,淹没人民,抵县南门止”[注]嘉庆《重修延安府志》卷6《大事表》,第42页下栏。。又如“天启六年,大水与城齐,漂去南甕城,没南关民数家。”[注]道光《清涧县志》卷1《灾祥》,《陕西府县志辑》第42册,第38页下栏。从这样连续年份的旱饥和水患可以推测出当时延安府的水利蓄水灌溉条件不足以应对较严重的干旱天气,也不能够调节较大的径流量,就说明水利设施没有得到很好的治理。从而造成了“崇祯元年(1628),陕西大饥,府谷贼王嘉允、宜川贼王左掛等一时并起,攻城堡,杀官吏”[注]乾隆《白水县志》卷1《地理志·兵寇》,《陕西府县志辑》第26册,第438页下栏。等类似情况的发生,且愈演愈烈。

(二)生态破坏及水土流失

水乃自然资源之一,区域生态环境与水资源的开发利用有着不可分割的利害关系,因此,在水利研究中应将生态环境看作其中的一个重要组成部分。黄河下游之所以水患频仍,与其泥沙含量大有着很大的关系。潘季驯曾说:“平时之水以斗计之,沙居其六;一入伏秋,则居其八矣。以二升之水载八升之沙,非急湍即至沉滞。”[注]乾隆《阳武县志》卷2《建置志·河防》,《河南府县志辑》第17册,《中国地方志集成》,上海:上海书店出版社,2013年影印本,第43页下栏。黄河中的泥沙基本来自黄土高原,而明末晋、陕境内生态环境就遭到了不小程度的破坏,导致水土流失严重。

生态环境破坏首先表现的是森林植被的减少。宋元之前,汾河上游相对茂盛的森林植被使黄土高原北部黄土地带在自然植被的保护下维持着脆弱的生态平衡。可是到明成化以后滥砍滥伐森林的风气日盛,[注]史念海:《历史时期黄河中游的森林》,《河山集》2集,北京:三联书店,1981年,第232页。明末更是有过之而无不及,如汾河之源的森林植被就遭到了很严重的破坏。如岚县,在明中叶及之前森林还是十分茂盛的,万历时知县谈应春描述之前的森林状况时曾说“层峦环视,碧流襟绕,松杉蔚荟,鹿豕儦熙”[注]万历《重修岚县志序》,康茂生主编:《岚县志》,北京:中国科学技术出版社,1991年,第701页。,虽只有区区16字,但足可见森林之繁茂。可是这片森林在弘治之后就逐渐遭到砍伐破坏,成书于雍正八年(1730)的《重修岚县志》中,己查不到本区成片林木的记载,相反多是记贫瘠荒凉之景象。

其次,森林植被遭受严重破坏后,随之而来的必然就是水土流失和灾害频发。有如《荣河县志》所载:“荣邑多高原,田间无水,每至五、六月间,大雨时行,汗漫衍溢,随坡直下,横暴冲决,化平地为沟壑,愈刷愈长,愈冲愈深,下流民田受其害者,不可胜数。”[注]民国《荣河县志》卷2《沟洫》,《山西府县志辑》第69册,第150页下栏。山西黄土高原水土流失本来就十分严重,加之森林破坏就更加不堪了。静乐县由于森林破坏,水土流失加重,使得汾河在其境内水患不断,万历三年(1575年)“水没淹武亭,并官民平地五百余顷,行人六畜,死者不可计”,“万历十三年,汾河大涨,冲没民田三百余顷”。[注]康熙《静乐县志》卷4《赋役志·灾变》,《故宫博物院藏稀见地方志丛刊》第5册,北京:故宫出版社,2013年影印本,第178-179页。至清初静乐县(包括今宁武县南部)汾河段更是“多冲决之患,无水利”[注]康熙《静乐县志》卷2《山川》,第98页。,导致该县境内“霜灾水患屡见……雨旸不时,冰雹屡告”。[注]康熙《静乐县志》卷4《赋役志》,第149页。还有附近的岚县境内也植被减少,土壤遭受侵蚀的情况也逐渐严重。随着农耕进一步向山区迈进,生态环境也进一步恶化,“无桑枣利,疫瘩太甚”,田地被“淫雨漂冲,尽成沟渠,寸土难耕……高险陡窄之处,尽皆人作犁,……岚民山田耕作之苦,又莫过于此矣”。[注]雍正《重修岚县志》卷14《艺文》,王尚义、张慧芝:《历史时期汾河上游生态环境演变研究·重大事件及史料编年》,太原:山西人民出版社,2008年,第380页。水土流失与土壤退化严重影响了区域内农业生产的进行,进而阻碍当地社会经济的发展。因此,在水利治理过程中,中上游的水土保持和下游的工程措施是缺一不可的,只强调一个方面就会失之偏颇。[注]谭其骧:《实事就是地研究水利史》,《长水集补编》,《中国国家历史地理·谭其骧全集》第2卷,北京:人民出版社,2015年,第597页。

二、流域下游黄淮运治理的失败

黄淮流域是中华文明的发源地,自从京杭大运河开通以来,黄、淮、运三河交织,共同影响着华北地区水系和社会的发展与变迁,可谓牵一发而动全身。黄河南徙以来,三河更是胶着难分,相互影响,加大了当时治水的难度,给流域内带了不尽的灾害。

(一)黄淮运交织带来的治理难题

“金明昌五年(1194),河决阳武,全河北注梁山泺,自泺分为南北二派。一派南趋合泗,历鱼台经徐、邳至清口,合淮经安东云梯关入海。”[注]光绪《淮安府志》卷5《河防》,《江苏府县志辑》第54册,第55页下栏。“后数年堵北支,只剩由徐州入泗入淮一道。”[注]姚汉源:《中国水利发展史·中国水利大事年表》,上海:上海人民出版社,2005年,第590页。自此黄河开始了长达661年的南下夺淮历史。金元时期河道在黄淮河流域的广大面积迁徙不定,十分紊乱。明初,虽然比较注重水利的兴修,但对治理黄河的态度并不积极。明太祖认为黄河在“平原旷野,则东荡西坍,使桑田变迁,水势少慢,亦宜其然欤。”[注]孙富山、郭书学编:《开封府志(整理本)》,北京:北京燕山出版社,2009年,第950页。对黄河决口泛滥持顺其自然的态度,并未多加治理。明成祖迁都北京后,每年400万石的漕运需要运河航道的支持,必须对运河加以整治。而运河贯通南北,纵穿海、黄、淮、长、钱五大水系,其中由于黄河的多变和泥沙含量大,运河在黄淮之间极易淤塞,且黄河南下夺淮后,运河航道在淮阴至徐州540里需借用黄河河道,因此“以五百四十里治运河,即所以治黄河,治黄河,即所以治运。”[注]万恭:《治水筌蹄》,张含英:《明清治河概论》,北京:水利电力出版社,1986年,第170页。这样黄、淮、运三河交织,相互影响,且情势日趋恶化,给这一地区的水利治理带来了极大的难题。

首先,明代没有从黄淮泛滥的根本原因出发去治理水利,因此不可能达到根治黄淮水利问题的效果。有明一代,无论是治黄还是治淮都只是手段,是要通过这一手段达到“保护漕运”的目的。运河纵穿黄、淮,需要黄水和淮水的水源接济,尤其是“清口以北,徐、邳以南,五百里间,不能不借河以为漕也”[注]张希良:《河防志》,张含英:《明清治河概论》,北京:水利电力出版社,1986年,第23页。。因此要保证漕运畅通,就必须防止黄河改道北上。此外,也要防止黄河在北岸决堤,否则黄水势必进入山东冲淤会通河和昭阳湖运道。从“国计”出发,明代治河在主观上就会加大对黄河北岸河堤建造的投入,因此,黄河只能南行。淮河北岸支流众多,这样黄水南行不仅不会冲击运道,而且可以经淮济运,有利于漕运。然而这样一来就在很大程度上人为地加重了黄河中下游地区的灾害。

其次,黄河泥沙含量过大,又南夺淮泗,造成黄淮尾闾不畅,洪水横流四溢,连年不治。黄淮运交织本来就加大了治理难度,又伴随着黄河的大量泥沙淤积和迅猛水势,便使得黄淮堤坝屡决,洪水泛滥。“万历元年(1573),河决房村,筑堤洼子头至秦沟口。”[注]《明史》卷84《河渠志二》,第2047页。同年五月,“淮水暴发,千里汪洋,濒河民多溺死。”[注]民国《宝应县志》卷5《食货志·水旱》,《江苏府县志辑》第49册,第71页下栏。第二年秋季,黄、淮又同时决溢。对于黄淮河堤屡决,当时的给事中郑岳做出解释:“运道自茶城至淮安五百余里,自嘉靖四十四年河水大发,淮口出水之际,海沙渐淤,今且高与山等。自淮而上,河流不迅,泥水愈淤。”督漕侍郎吴桂芳也认为:“淮、扬洪涝奔冲,盖缘海滨汊港久堙,入海止云梯一径,致海擁横沙,河流泛溢,而临、安、高、宝不可收拾。”[注]《明史》卷84《河渠志二》,第2048页。针对上述形势,吴桂芳和给事中刘铉、李涞等都认为急需“多浚海口,以导众水之归”[注]《明史》卷84《河渠志二》,第2051页。,但这项建议并未得到明神宗的认可。

万历六年(1578),潘季驯代替吴桂芳第三次担任总河一职,开始践行他“筑堤障河,束水归漕;筑堰障淮,逼淮注黄;以清刷沙,沙随水去”[注]《明史》卷84《河渠志二》,第2054页。的治水主张。经过其治理,黄河从徐州至清口两岸筑起了遥堤和缕堤,使得黄水无所分,尽从原泗河故道入淮;在淮河上高筑高家堰大堤,一来防淮水东侵高、宝地区,二来可以抬高淮河清口水位,用以全力入黄刷沙。潘季驯认为“黄不旁决而冲槽力专”“淮不旁决而会黄力专”,由此“尽令黄、淮全河之力,涓滴悉趋于海,则力强且专,下流之积沙自去。下流既顺,上流之淤垫自通,海浚而辟,河不挑而深矣”。[注]潘季驯:《两河经略疏》,《河防一览》卷7。万历七年(1579)十月,两河工成,此次整治后,短期内收到了一定的效果。在黄、淮安流的六七年期间“两河归正,沙刷水深;海口大辟,田庐尽复,流移归业,禾黍颇登,国计无阻,而民生亦有赖矣”[注]潘季驯:《河工告成疏》,《河防一览》卷8。。但好景不长,万历十四年(1586),“夏大雨,河涨民饥。五月河决郡城东范家口,径盐城县,田庐沉没。”[注]光绪《淮安府志》卷40《杂记》,《江苏府县志辑》第54册,第635页下栏。“至十五年,封丘、偃师东明长垣屡被冲决。”[注]《明史》卷84《河渠志二》,第2054页。又有“河决金龙口,直簿封邱城下,全城几没水,……坏田庐官舍。”[注]民国《封邱县续志》卷9《河渠志·河工》,《河南府县志辑》第14册,第353页上栏。自此黄、淮又回复了之前洪涝频仍的局面。

再者,从嘉靖年间开始出现“护陵”任务,即要保护凤阳皇陵、寿春王陵和泗州祖陵不受黄淮水患的侵犯,使得黄淮运的治理变得更加错综复杂。“黄河原在砀山县南,因明大学士沈鲤奏称黄河水经凤阳,恐惊皇陵,且入海逶远,议定将黄河自虞城东之黄固坝堵塞,改开新河于砀城之北,两岸筑堤。”[注]乾隆《砀山县志》卷2《河渠志》,《安徽府县志辑》第29册,《中国地方志集成》,南京:江苏古籍出版社,1998年,第42页上栏。为了降低水患对凤阳皇陵的危害几率,竟强制使黄河局部改道,这不仅消耗了大笔钱财资费,也增加了该区域内的水患灾害程度。万历年间谢肇淛在论及治河时就说:“至于今日,则上护陵寝,恐其满而溢;中护运道,恐其泄而淤;下护城郭人民,恐其湮汩而生谤怨。水本东而抑使西,水本南而强使北。”[注]谢肇淛撰,傅成校点:《历代小说大观·五杂组》卷3,上海:上海古籍出版社,2012年,第42页。有了这样一系列限制性因素的阻碍,明末的治水工作便非常被动,经常顾此失彼,致使“(万历)十九年(1591)九月,泗州大水,州治淹三尺,居民沉溺十九,浸及祖陵。”万历二十年(1592),“贞观[注]贞观,即张贞观,字惟诚,号惺宇,沛县人,诗文家。明万历元年(1573)举人,十一年进士。时任工科给事中,奉命前往泗州堪视水情。抵泗州言:‘臣谒祖陵,见泗城如水上浮盂,盂中之水复满。祖陵自神路至三桥、丹墀,无一不被水’。”[注]《明史》卷84《河渠志二》,第2056页。祖陵被水,危及龙脉皇运,神宗大怒,以至于在很大程度上影响了后续治河措施。万历二十四年(1596)十月丙寅,在工部回复直隶监察御史蒋春芳的《河工告成善后事宜条》的十六款中就有两款与“护陵”有关,分别为:“一议修闸以杜陵害”,“一填泗城以护陵寝”。[注]傅泽洪:《行水金鉴》卷38,王云五主编:《万有文库》第二集七百种,北京:商务印书馆,1936年,第551页。由此可见,日后泗州城的湮废与治河护陵有着直接的关联。

(二)黄淮运治理失败后的水患频仍

黄河长期夺淮,清河口以下河床日益抬升,运河又在此交汇,在“保运护陵治黄”的方针下,使得黄、淮水流不畅,导致黄、淮流域内水患灾害频仍。

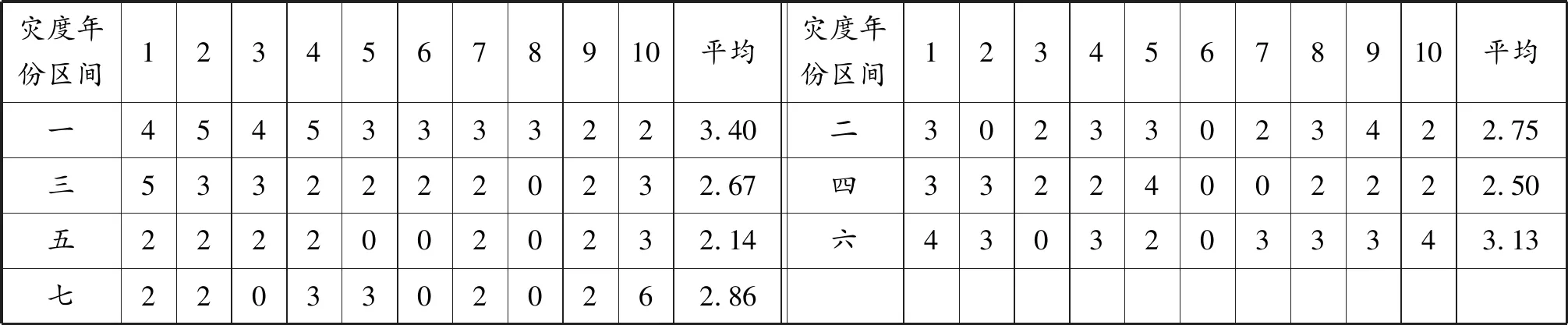

为了更好地展现出这一时期的水灾轻重程度,本文采用“时间分区法”和“灾度等级计量法”[注]卜风贤:《中国农业灾害史料灾度等级量化方法研究》,《中国农史》1996年第4期。来进行研究。[注]万历元年至崇祯十七年长达72年,本文拟对此72年进行“时间分区”,以10年为一个时区,共分为7个时区,每个时区均为10年,最后2年忽略不计。如表1所示,第一区间为万历元年至万历十年(1573-1582),以此类推,直至第七区间为崇祯六年至崇祯十五年(1633-1642)。对灾害的灾度等级进行计量划分,首先就是要有丰富翔实的史料,因此笔者对这一时间段内的水利史料进行了广泛的收集、整理,史料主要来源于《明史》《明史纪事本末》《明实录》、各地方志和水利史料、著作[注]参考的著作还有清代傅泽洪的《行水金鉴》、武同举的《淮系年表》,江苏省革命委员会水利局编修的《江苏省近两千年洪涝旱潮灾害年表》,安徽省水利勘测设计院编修的《安徽省水旱灾害史料整理分析》等。,并依据卜风贤的“史料灾度等级计量方法”,结合史料对灾害的具体描述,以及灾害发生的区域范围、造成的损失情况和灾害产生的社会效应等对灾害进行综合评级。例如,史料对一县范围内的一次水灾记载为“收获无望”“水深数尺”“平地行舟”“漂溺人畜无数”等,则此次灾害计为2度,若超出1县范围,1-10县计为3度,10-100县计为4度,100-1000县计为5度。若史料记载中还有类似“蠲免”“赈济”“流亡”或粮价上涨等语,说明这次灾害产生了较大的社会影响,则灾度在此前基础上再加一等。此外,在灾度等级计量中,若一年发生多次灾害,则以灾害程度较重的一次为计量对象,不重复累加计量。

表1 明末黄河下游水灾灾度计量统计表

可见,明末72年间水灾由最初的缓慢下降,到最后20多年呈现突然加重的趋势,这就与潘氏治水战略失误有着莫大的关联,也与后期水利衰败密不可分。

水灾程度最为严重的是第一区间,十年中的每一年都有水灾发生,平均灾度达3.40。在万历元年,黄淮便大水弥漫,河堤决口甚多。自徐州以下至入海口盐城境内,全部被水。紧接着,万历二年(1574),“大水环州城四门,俱塞,萧城南门内成巨浸”;万历三年(1575),“秋八月丁丑河决砀山,徐、邳、淮南北漂没千里”;万历四年(1576),“九月河决,冲及沛县缕隄、丰曹二县长隄,丰、沛、徐州、睢宁田庐漂溺无算”;万历五年(1577),“河复决宿迁、沛县等县,两岸多坏(是时,河复决崔镇)”;[注]同治《徐州府志》卷5《纪事表下》,《江苏府县志辑》第61册,第92页下栏。万历六年(1578),“秋,沛河溢,睢宁亦大水。”[注]同治《徐州府志》卷5《纪事表下》,《江苏府县志辑》第61册,第93页上栏。“万历七年,五月凤阳、徐州大水”,“淮郡二隄记,是年淮水平地高三尺”。[注]光绪《盱眙县志稿》卷14《祥祲》,《江苏府县志辑》第58册,第277页下栏。万历八年(1580)“淮薄泗城,听之卒安。”万历九年,“徐州、宿迁、睢宁、安东倶大水。”万历十年(1582),“七月,河溢清河县,坏田伤人。”[注]武同举:《淮系年表全编》,《中国水利史典·淮河卷一》2015年,第562页。其中,万历元年至万历五年皆记为“河决”,而万历六年至万历十年,乃至后来的万历十一和万历十二年皆载“河溢”或“大水”,由此可知,潘氏万历六年上任后的“束水攻沙”的治河措施取得了一定成效,达到了《明史》所载“高堰初筑,清口方畅,流连数年,河道无大患”[注]《明史》卷84《河渠志二》,第1369页。的效果。但是连年水灾造成的破坏也十分严重,如万历四年宿迁“黄河齧隄城,与俱圮,五年,知县喻文伟,迁于马陵山,去旧治北二里许”,[注]民国《宿迁县志》卷4《营建志》,《江苏府县志辑》第58册,第419页下栏。正是由于河患才使得宿迁县城向北迁移。

虽然这里采取了“时间分区法”加以研究,但也不能割裂各个区间之间的关联性。由表1可知,第二和第三区间一共发生水灾17次,灾度分别为2.75和2.67。仔细观察就会发现,从万历十七年(1589)一直到万历二十七年(1599),这11年间水灾是连续不断的,其中,以万历二十一年(1593)尤甚。对这一年的水灾记载,从正史到地方志随处可见。《明史》载:“五月大雨,河决单县黄堌口,一由徐州出小浮桥,一由旧河达镇口闸。邳城陷水中,高、宝诸湖堤决口无算。”[注]《明史》卷84《河渠志二》,第2058页。不仅是黄河决堤泛滥,淮河流域从上到下也是水患连绵。位于淮河上游的固始,“七月二十七日夜,南山蛟蜃同起,雷雨大作,水漫山腰,人畜随水而下,漂没市集庐舍居民无算。是年颖、亳、陈蔡流殍以数千计,觅食来境,合邑骚然,亦数十年来仅有之变。”[注]乾隆《重修固始县志》卷15《大事表》,《河南府县志辑》第52册,第653页。还有阜阳也是“夏淫雨漂麦,水涨及城,至秋始平。大饥。”[注]道光《阜阳县志》卷23《杂志·禨祥》,《安徽府县志辑》第23册,第403页上栏。位于中下游的泗州、淮安等洪泽湖周边也皆是漂没千里。

三、流域内水旱灾害对人口、耕地的影响

灾害是社会脆弱性的表现,是一种或多种致灾因子对脆弱性人口、建筑物、经济财产或敏感性环境打击的结果,这些致灾事件超过了当地社会的应对能力。[注]Blkie Cannon P.T,Dsvis I and Wisner B.At Risk:Natural Hazards,People's Vulnerability and Disasters.Routledge,London,1994,pp.13-21.在生产力低下的传统农业社会,应对灾害的能力弱小,当时最为常见的灾害就是旱、涝、疫、蝗等,而瘟疫、蝗灾又常常是作为旱、涝灾害的次生灾害出现,因此抗旱防洪十分重要,而修筑水利工程是当时最易实施的社会行为。水利失修导致的频繁旱涝灾害最直接的影响就是破坏社会正常的生产和生活,使得人民生命财产遭受严重损失,表现为人口下降和耕地损失。

(一)水旱灾害与人口的相关性分析

“重民数实重国本也,以故,因民定户,因户计口,因口定役。户有盛衰,口有登耗,役之增减,国运之隆替係焉。”[注]万历《山西通志》卷9《户口》,中国科学院图书馆选编:《稀见中国地方志汇刊》第4册,北京:中国书店,1992年影印本。人口增减是考核地方政绩的主要指标之一,受到统治阶级的重视。因为劳动力在任何时候都是首要生产力,是生产力系统中最活跃的因素,尤其是在以农民个体家庭为单位的小农经济生产形态下,人口之于国家和社会的重要性显得更加明显。因此,在分析水利衰败时,可以通过分析水旱等灾害与人口数量变化之间的相关性来说明水旱等灾害对当时社会人口的影响程度。

表2 明末邳州人口、灾度统计表【嘉靖元年(1522)——天启四年(1624)】

注:1.人口数据来源于(民国)《邳志补》卷7《田赋》;

2.此处灾度计量兼采《明史·河渠志》,(民国)《邳志补》,(民国)《宿迁县志》,(光绪)《睢宁县志稿》,《江苏省近两千年洪涝旱潮灾害年表》等史料记载;

3.此处为了与后面相匹配,灾度统计向前延伸10年至正德七年(1512);

4.此处统计跨度为11年。

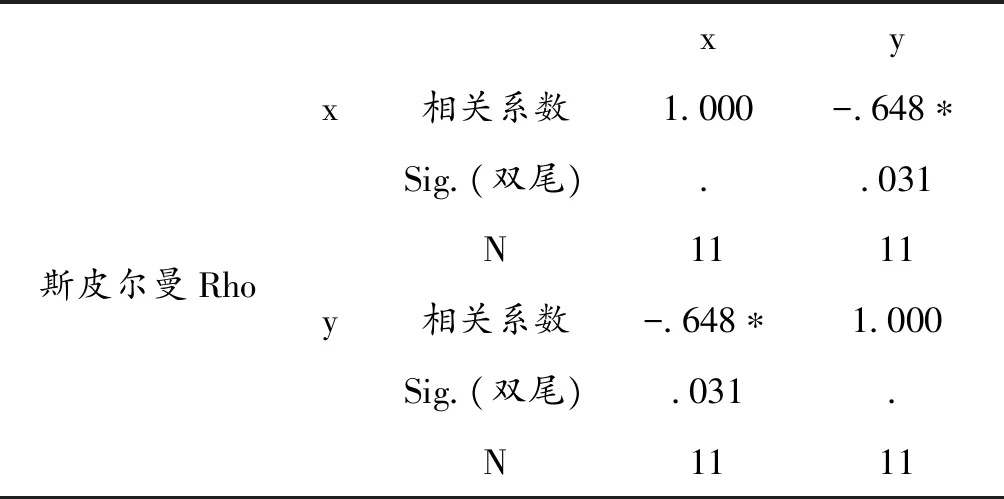

表3 灾度与人口之间的相关性分析

注:*.在0.05级别(双尾),相关性显著。

此处以邳州[注]邳州:明代,邳州位于黄河下游北岸,隶属于南直隶淮安府,兼领睢宁、宿迁两县。黄河在此多次决口,见证了黄河南下夺泗、淮的历程,因此具有研究的典型意义。为典型案例,为了方便采用SPSS软件进行相关性分析,以及考虑到崇祯年间农民战争对人口数量的影响,因此人口和灾度的统计时间段为嘉靖元年(1522)至天启四年(1624),每10年为一个时间段。对邳州境内这100余年间发生的水、旱灾害以及水旱引发的蝗、疫[注]史志中常以“旱蝗相继”这一词语来记载旱灾之后相继出现的蝗灾,现代学者对旱蝗关系也有较为深入的研究。陈家祥(《中国历代蝗灾之记载》,《浙江省昆虫局年刊》,1935年)研究认为中国历史上蝗灾与旱灾有着紧密的联系;陈玉琼等(《历史自然灾害的相关与群发》,国家气象局研究院,1984年)研究的结果显示旱灾和蝗灾之间的相关系数为0.534。此外,瘟疫也常作为大旱或大水后的次生灾害出现。因而此处灾度计量只收录此4种灾害。这4类灾害进行统计和量化定级,量化方法如前文所述方法相同,可得到以上统计结果(如表2所示)。纵观邳州这100余年间的人口数量,人口并没有增长,见小幅度波动,总的趋势在减少。采用SPSS中的斯皮尔曼法(Spearman Rank Correlation)进行相关性分析之后可得出表3。从这个分析结果可知,明末邳州境内的水旱等灾害的灾度合计(x)与人口数量(y)在0.05级别上相关性显著,相关系数为-0.648。也就是说,水旱等灾害的灾度与人口数量之间存在负相关关系,人口数量会随着水旱灾度的上升而减少,且有95%的可信度。

除了定量分析之外,从不同史料的记载中也可以看出,水旱等灾害经常造成人口的大量死亡和逃荒。如清河县在景泰年间(1450-1456)人口数为45937,但是到万历时就骤减至15573,减少了将近2/3,而到顺治时又减至12949。又有安东县天顺年间(1457-1464)人口数有75220,但是在万历时只有21540,明末几十年的时间里人口减少率可见一斑。[注]任重:《明代治淮保漕对徐淮农业的制约作用》,《中国农史》1995年第2期。清河、安东两地正是位于当时黄淮洪涝最严重的地区之一,这样的骤减与当时的水利失修有着必然的关联,从旱、洪灾害的具体记载中就可以看出来。万历二年(1574),“淮决高家堰,湖决清水潭,漂溺男妇无数”[注]光绪《淮安府志》卷40《杂记》,《江苏府县志辑》第54册,第634页下栏。,万历二十一年(1593),“四月初旬,淫雨,抵八月方止,四野浸漫,室庐颓圮,夏麦漂没,秋种不得播,百姓嗷嗷。……白骨枕于野,诚人间未有之灾也”,[注]顺治《商水县志》卷8《纪事表·灾变》,《河南府县志辑》第34册,第33页下栏。同年,汝阳“癸巳大雨至八月,……鱼游城关,舟行树梢,连发十有三次。是冬大饥,器资牲畜,树皮草根俱尽。”[注]康熙《汝阳县志》卷5《典礼志·禨祥》,《河南府县志辑》第49册,第86页上栏。萧县当时因为黄河变迁而减少了乡里的数量,“万历十年(1582)户部覆凤阳巡抚凌云翼,题徐州府属萧县四十六里,迩因黄河变迁,地失人逃,议併为三十七里。”[注]嘉庆《萧县志》卷3《河防》,《安徽府县志辑》,第29册,第281页上栏。说明当时的水灾直接导致了人口的大量损失和行政区划的调整。此外,水利失修会使得蓄水灌溉工程破坏,加重旱灾的破坏程度,延长旱灾的持续时间,导致农业生产无法进行,粮食无获,民饥饿死。旱涝灾害又会产生瘟疫、蝗虫等次生灾害,造成大量的人口死亡。

(二)水旱灾害与耕地面积的相关性分析

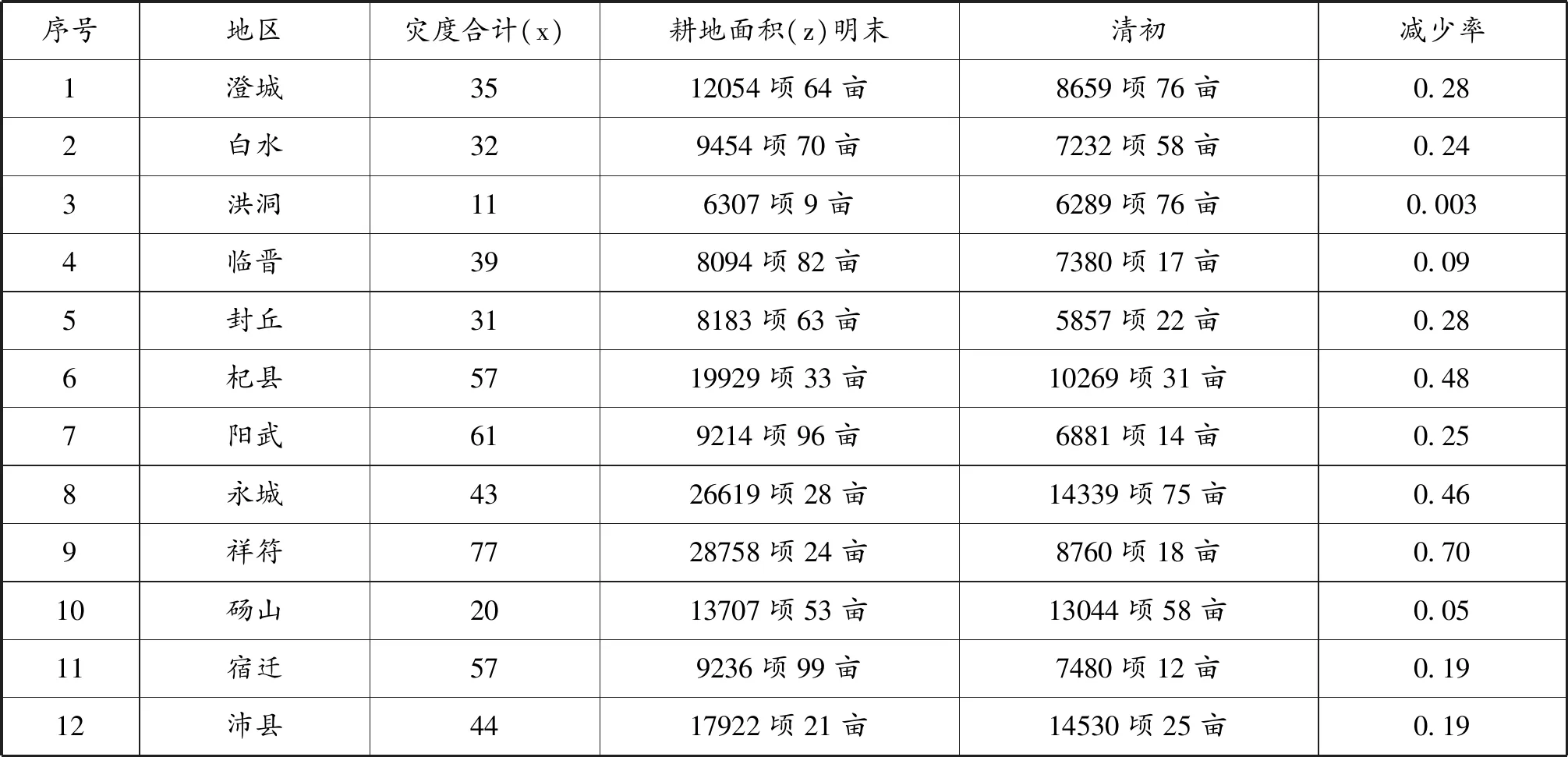

由点到面,前面以邳州一处为研究对象,此处则选取黄河中下游流域的12个县[注]12个县分别是陕西省的澄城县和白水县,山西省的洪洞县和临晋县,河南省的封丘县、杞县、阳武县、永城县和祥符县,安徽省的砀山县,江苏省的宿迁县和沛县。为研究对象,如前所述,对这12个县的灾度和耕地面积分别进行统计,[注]在灾害统计过程中还主要参考了以下著作:陕西省气象局气象台编:《陕西省自然灾害史料》,1976年。山西省地方志编纂委员会办公室编:《山西自然灾害史年表》,山西省新华印刷厂,1988年。河南省水文总站编:《河南省历代旱涝等水文气候史料》,1982年。安徽省水利勘测设计院编:《安徽省水旱灾害史料整理分析》,1981年。江苏省革命委员会水利局编:《江苏省近两千年洪涝旱潮灾害年表》,1976年。但此处耕地统计为明末万历前后和清初两个数据,并计算两者之间的差额和耕地面积减少率;灾度的计量一律为万历元年至崇祯十七年(1573-1644),对此72年间的水旱等灾害进行计量后合计,统计后的结果如表4所示。从表中可以看出,这12个县清初的耕地面积都比明末要少,减少幅度最大的是河南省的祥符县,达到70%;减少幅度最小的是山西省的洪洞县,减少率仅为0.3%。那么各县历年的水旱等灾害的程度与耕地面积到底存在什么样的相关性,就要通过科学分析方能得出。

表4 明末12县灾度、耕地面积统计表

资料来源:耕地面积数据来源于各县地方志,分别有:(乾隆)《澄城县志》卷9《户口赋税》,(民国)《白水县志》卷之3《食货志》,(民国)《洪洞县志》卷九《田赋志》,(康熙)《临晋县志》卷之5《食货志》,(顺治)《封邱县志》卷3《民土》,(康熙)《杞县志》卷之4《田赋志》,(康熙)《阳武县志》卷之4《赋税志》,(光绪)《永城县志》卷8《度支志》,(顺治)《祥符县志》卷之2《户口田土》,(乾隆)《砀山县志》卷之五《赋役志》,(民国)《宿迁县志》卷6《民赋志上》,(民国)《沛县志》卷11《田赋志》。

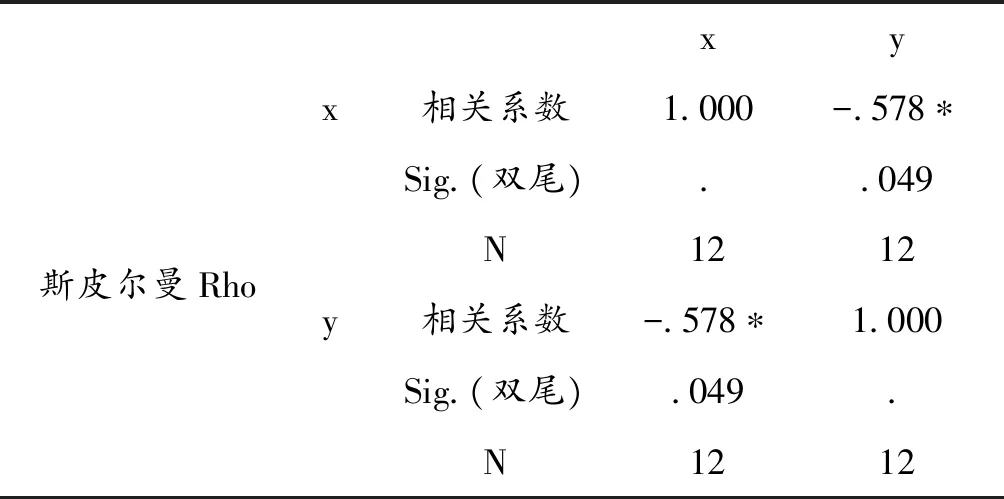

表5 灾度与耕地减少率之间相关性分析

注:*.在0.05级别(双尾),相关性显著。

这里仍然采用SPSS中的斯皮尔曼法(Spearman Rank Correlation)进行相关性分析,分析结果如表5所示。从表中分析的数据可知,灾度合计(x)与耕地面积减少率(z)在0.05级别上相关性显著,二者之间呈正相关关系,相关系数为0.578。也就说明,当一个县域内水旱等灾害的灾度越大,则该县耕地面积减少率就越高,且二者之间的相关性的可信度为95%。

同样,除了从数量上的关系分析之外,也要从史料记载中寻找水旱等灾害对耕地面积的影响。明代治黄淮治水,无论是万历前期的“束水攻沙”,还是万历后期的“分黄导淮”,都本着“保漕护陵”的原则,从而大筑高家堰,导致洪泽湖水面急剧扩张,淹没农田无数。史载,万历年间,运西湖泊扩展迅速,“每春夏湖水涨,没民田”,总河杨一魁目睹此景慨叹道:“高宝诸湖,本沃壤也,自黄淮逆涌,遂成昏垫。”[注]《明史》卷85《河渠志三》,第2096页。据康熙《泗州志》卷4记载,时泗州境内抛弃无主田地达1258顷45亩,永沉水底田地达1117顷91亩。另据《清河县志》载:“清邑地亩一废于河,再废于湖,而千顷一壑则富陵为甚。”万历二十三年(1595)分黄导淮,调夫三省而开黄坝支河,自是黄河势分,淮由清口安澜入海。然支河一开,“民田尽废,治北延袤九十里,江洋浩瀚,无复尺土可耕”。“案内即有丈入顷亩,分减河粮数。中虽摊除贡赋,然丈而未豁,豁而未全。其时泉流纵横,地亩有犹属出没无常。自高堰成而汇流涨溢,陂泽广衍。东属山阳,西届桃源,南届盱眙,在一湖之区,清当一隅,计清之地亩实沉十分之三。”[注]光绪《丙子清河县志》卷7《民赋上·田亩》第55册,《江苏府县志辑》第55册,第901页上栏。从上述史料中分析,笔者认为,耕地的损失主要包括三个方面,一是在相对低洼地带的农田被大水淹没,永沉水底;二是由于泥沙淤积或者水利工程施工挖废,沦为沙地或者盐碱地;三是人口损失造成的耕地荒废。

四、水利衰败传导效应下的社会变迁

由上可知,本时期黄河中下游的水利不断衰败,那么在传导效应的作用下,必然会产生一系列的连锁反应。

(一)瘟疫肆虐频发

纵观历史可知,大灾之后必有大疫,瘟疫是历史上常见的和水旱、地震、兵燹等相伴而生的灾害之一。大的水旱等灾害发生之后便会出现大规模的灾民,并趋向集中于几个地点等待政府和社会救援。灾民大量麇集一地,再加上因灾产生的污水横流、饿殍遍野、尸骨无殓等导致受灾地卫生状况极差,为瘟疫的产生和流播创造了条件。[注]张崇旺:《明清时期江淮地区的自然灾害与社会经济》,福州:福建人民出版社,2006年,第206-210页。明末黄河中下游地区由于水旱灾害频仍,瘟疫肆虐横行自然不在少数。

“久雨初晴,湿热交蒸,酿而为毒,饥民肠胃虚空,一触其气,立成疫疾。”[注]余泽春(寄湘渔父):《救荒六十策》之《赈荒之策·粪除街道》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第三编,第540册,台湾文海出版社,1998年,第32页。因涝致疫的情况屡见不鲜,以黄河下游地区较为多发。万历二十一年(1593)是水灾最为严重的一年,因而,丰县“夏淫雨三月,人食草木皮,次年春,瘟疫大作”[注]光绪《丰县志》卷16《纪事类·灾祥》,《江苏府县志辑》第65册,第279页下栏。。又如万历三十一年(1604),淮安,“夏五月,淫雨昼夜,三旬不止,水溢米贵,人多疫死”[注]光绪《淮安府志》卷40《杂记·灾祥》,《江苏府县志辑》第54册,第636页上栏。。还有因旱灾而引发大范围的瘟疫在史料记载中也随处可见。以山西省为例,据《晋乘蒐略》载,万历初年,“天鸣、地震、星陨、风霾、川竭、河涸,加以旱涝、蝗螟、疫疠、札瘥变之难,莫甚今日”,使得太原府境内连年饥荒瘟疫,人民极困。[注]康基田:《晋乘蒐略》卷31,郭裕怀、刘贯文主编:《山西农书·气象篇》,太原:山西经济出版社,1992年,第97页。万历八年(1580),太谷、岢岚、辽州、太原、保德、定襄、大同、灵丘、忻州、文水、清源、平定等12县同时发生大疫,影响到了大半个山西省。山西北部,“大同瘟疫大作,十室九病,传染者接踵而亡,数口之家,一染此疫,十有一二甚至阖门不起者”;[注]万历《山西通志》卷26《祥异》,邓铁涛主编:《中国防疫史》,南宁:广西科学技术出版社,2006年,第131页。山西西北部的保德州,这一年也同样“大疫流行,灵柩出城者踵相接”[注]乾隆《保德州志》卷3《风土·疫疠》,《山西府县志辑》第15册,第442页下栏。;同样,在山西中部,“万历八年,太原太谷县、忻州、岢岚州大疫”。[注]陈梦雷:《古今图书集成·职方典》卷306《太原府部》。

到崇祯年间,随着政府救灾制度的破坏和社会经济水平的下降,瘟疫爆发的更加频繁。在崇祯六年(1633),山西的“高平、阳城、沁水夏大疫”,[注]雍正《泽州府志》卷50《祥异》,《山西府县志辑》第33册,第86页下栏。同年“临汾、太平、蒲县、临晋、安邑、隰州、汾西、蒲州、永和大旱,垣曲大疫,道馑相望”。[注]陈梦雷:《古今图书集成·职方典》卷330《平阳府部纪事(三)》。又是同时12个县区爆发瘟疫,给当地的社会经济带来巨大冲击,使得山西民变更加难以平息。在河南,崇祯十四年(1641年)多地都发生了大疫,阳武“瘟疫大作,死者十九,灭绝者无数”。[注]乾隆《阳武县志》卷12《灾祥志》,《河南府县志辑》第17册,第231页上栏。荥阳“春大疫,民死不隔户,三月路无人行”。[注]乾隆《荥阳县志》卷2《地理志·灾祥》,《河南府县志辑》第1册,第424页上栏。商水瘟疫异常严重,“春大疫,抵秋方止,死者无数。初犹棺敛,继买薄卷,后则阖门皆死,竟无一人能敛者。至六月间,街少人迹,但闻蝇声,薨薨而已”。[注]顺治《商水县志》卷8《纪事志》,《河南府县志辑》第34册,第34页下栏。直接造成了“民食榆皮草根”,“死者枕籍,斗米五千钱”的悲惨之景。[注]乾隆《偃师县志》卷29《祥异志》,《华北地方志》第442号,《中国地方志丛书》,台湾成文出版社,1966年影印本,第1636页。

(二)粮价上涨及赋税逋收

水利失修最为直接的后果就是农业产出大量减少,由此导致粮食不足、饥荒的发生。先来看风调雨顺的丰稔之年的粮食价格,“(万历)四十一年(1613),延长大有年,米、豆每斗钱二十文”,[注]嘉庆《重修延安府志》卷6《大事表》,《陕西府县志辑》第44册,第43页上栏。也就是正常情况下米的价格为20文每斗。再来看发生旱涝灾害年份的粮食价格,“万历十五年(1578)夏,大旱,斗米四钱”[注]乾隆《府谷县志》卷4《祥异》,《陕西府县志辑》第41册,第134页下栏。,米价为正常情况下的14倍[注]明代官方规定:7文折银一分,70文折银1钱。。更有甚者,米价为正常价格的28倍,据史料载:“(崇祯)五年(1632),春旱,夏地震,安塞大荒,斗米八钱,民始掘草根、柳叶、树皮,继捣石啖之,腹坠而亡。”[注]嘉庆《重修延安府志》卷6《大事表》,《陕西府县志辑》第44册,第46页上栏。

在水利失修导致旱涝频仍之后,农业生产将受到十分严重的破坏,这就会使得农民收入渠道短路,农民承担国家赋税的能力大大减弱,国家财政自然就难以按时按量收入,使得赋税大量逋欠。“隆、万之世,增额既如故,又多无艺之征,逋粮愈多,规避亦益巧。已解而愆限或至十余年,未徵而报收,一县有至十万者。逋欠之多,县各数十万”。[注]《明史》卷78《食货二》,第1902页。从而导致国库空虚,无钱粮应对四方盗贼和辽东战事。

逋赋不断增多主要症结在于旱涝灾害影响了农业生产。一方面政府出于职责,一旦有地方发生了旱涝灾害,中央政府必须对其实行蠲赈。以万历十五年(1578)至万历二十年(1583)为例:“(万历十五年)秋七月,江北蝗,江南大水,山西、陕西、河南、山东旱,河决开封,蠲振有差”。“(十六年)秋七月乙卯,免山东被灾夏税”。“(十七年)六月乙巳,南畿、浙江大旱,大湖水涸,发帑金八十万振之”。“此后3年亦是如此,6年中连续每年都有旱涝灾害导致的赋税流失,这就在很大程度上减少了政府的财政收入。另一方面的主要原因在于频繁的旱涝灾害造成了大量人口损失,但每个地方缴纳的赋税总量却没有随之改变,而是积压摊派在剩余的少数人口身上,自然就使得这些赋税难以征收。马懋才在《备陈灾变疏》中有详细的记述。[注]马懋才:《备陈灾变疏》,陕西省榆林市地方志室编:《康熙延绥镇志》卷6《艺文志一》,上海:上海古籍出版社,2012年,第486页。至崇祯年间,逋赋越积越多。“(崇祯六年六月)庚寅,太监张彝宪请催逋赋一千七百余万,给事中范淑泰谏,不听。”[注]《明史》卷二十三《庄烈帝本纪一》,第316页。此时,逋赋积增难收,而政府财政拮据又不得不催,从而使得民怨沸腾,农民起义不断。

(三)社会风习之改变

在水旱灾害过后的瘟疫流行,以及赋税仍然沉重的情况下,社会民众在生存无着的情况下必然会做出应激反应。但与此同时,与普通民众对立的统治阶层反而变本加厉,在更大程度上掠夺民众生存资源。这也就使得整个社会风习逐渐发生变化,主要表现为土地兼并严重,官吏贪污腐败,民众流亡迁徙、尚武好斗,盗贼猖狂不绝。

土地兼并是历朝历代都存在且影响王朝统治的问题之一,明末尤甚,其中属皇室兼并数量最大。史载明神宗“赉予过侈,求无不获”,在土地分封上璐王和寿阳公主得到的恩赐最为优渥。“而福王分封,括河南、山东、湖广田为王庄,至四万顷”之多;明熹宗时,“桂、惠、瑞三王及遂平、宁德二公主庄田,动以万计”。并且皇室及其下属官员对待佃农异常凶狠,“王府官及诸阉丈地征税,旁午于道”,“驾贴捕民,格杀庄佃,所在骚然”,[注]《续文献通考》卷6《田赋六》,王春瑜:《明朝宦官史料》,北京:商务印书馆,2016年,第387页。皇室之外的封疆大吏和地方豪强亦是如此。可见明末土地兼并之严重,下层民众无立锥之地,生存之艰难。

此外,明末官僚贪墨成风,贿随权集。明末的内阁和司礼监成为政府的核心机构,内阁大学士和秉笔太监往往集大权于一身,控制中央和地方,形成了贪赃枉法的网络。崇祯年间的大学士陈演,罢官后因为贪墨银两太多,后被农民军所缴获,得“赃银四万八千两,珠亦盈斗。”另一大学士魏藻德亦有赃银一万七千两。[注]计六奇:《明季北略》卷22,北京:中华书局,1984年,第235-265页。京官如此,地方官尤为甚,横征暴敛,贪赃枉法,“肆其所欲”,行贿“则奸匿可容”,无贿“则以直为枉”。[注]计六奇:《明季北略》卷13,北京:中华书局,1984年,第89-96页。因此,民众生存堪忧,迁徙流亡,最为典型的就是凤阳,逃荒在明末逐渐成为一种习俗,有著名的逃荒歌可以为让即使有幸水淹而无虞,也难以承受治理河堤等差役的压迫,照样弄得闾里骚然不得息,便逐渐形成了“邑中凋敝,庐舍穿漏,田荒不治”[注]光绪《凤阳县志》卷9《人物志·名宦下·范善》,《安徽府县志辑》第36册,第371页上栏。的不毛之状。

(四)盗贼和民变四起

在频繁的水旱灾害过后,摆在饥寒交迫的饥民面前的两难选择只能是坐以待毙和铤而走险,当灾荒残酷得使饥民只能在两种死法中选择时,铤而走险无疑是最佳选择。[注]汪汉忠:《从水旱灾害对苏北区域社会心理的负面影响看水利的作用》,《江苏水利》,2003年第3期。

崇祯年间各地民变不断,其中以张献忠和李自成最为突出。张献忠、李自成等农民军奋起反抗明朝政府,其初衷并不是为了争权夺利,而是被逼无奈。在崇祯元年(1628),延安府发生饥荒,“府谷贼王嘉允起,不沾泥应之”。在此后的崇祯二年到四年中,延安府连续有安塞、安定、延川、米脂、清涧、绥德、西川等地发生了民变,如“(崇祯三年)正月绥德、西川盗王子顺、苗美起,南围韩城。”“四年春夏大旱。正月神一元据保安。”[注]嘉庆《重修延安府志》卷6《大事表》,《陕西府县志辑》第44册,第44页下栏。饥荒不仅会引起民变,还会激起兵变。“(崇祯元年)饥告籴,不许,陕西饥民苦加派,流贼大起,分掠鄜州、延安、三边,饥军亦群起为盗。”[注]《明史》卷23《庄烈帝本纪一》,第310页。

而王嘉允、神一元等民变并不是明末农民起义的开始,早在万、天年间民变就已时常发生。如万历十四年(1586)“是夏振直隶、河南、陕西及广西浔柳、平乐、广东琼山等十二县饥,山西盗起。”同年七月,“淇县贼王安聚众流劫,寻剿平之。”[注]《明史》卷20《神宗本纪一》,第271页。这些民变虽然暂时平定,但根本的社会矛盾没有得到缓解,此后民变愈演愈烈。到了天启年间,民变杀害地方官吏的事件多有发生。如天启四年(1624)十二月,“两当民变,杀知县牛得用”;天启六年十二月,“浔州贼杀守备蔡人龙”;天启七年,“三月戊子澄城民变,杀知县张斗耀”。[注]《明史》卷22《熹宗本纪》,第303-306页。另据明史记载,在万历元年(1573)至天启七年(1627)的55年中,全国范围内就有26个年份发生民变或盗起,可见民间疾苦至深。最终导致“(崇祯十七年三月)乙巳贼犯京师,京营兵溃,丙午日晡外城陷,是夕皇后周氏崩,丁未昩爽内城陷,帝崩于万岁山,王承恩从死”,[注]《明史》卷24《庄烈帝本纪二》,第335页。李自成攻陷北京城,矗立276年的大明王朝轰然倒塌。

结 语

以上从水利史的维度出发,对明末黄河中下游地区72年间的水利状况加以研究,表明水旱等灾害与人口数量和耕地面积分别都有着密切的关联,进而影响到流域内社会的稳定,对明末政权稳定产生了严重的影响。其实不惟明末,中国历代大抵如此。以古观之,战国时期的秦国能够一统天下,其中一个重要的原因就是据有都江堰和郑国渠经济区,而这两个经济区皆是以水利工程为核心而形成的,农产丰稔,百姓安居,国家财政收入有所保障,从而壮大了秦国的整体实力,使之横扫六国。反观明末,黄河中下游地区水利衰败,华北核心区内水、旱、蝗、疫等灾害频仍,使得这一时期内,流域以及周边地区人口大量损失、粮食价格上涨,而同时期赋税的不断加派又异常繁重,农民负担沉重,生活苦不堪言,这是明末民变盗起和农民起义的根本原因所在。

明末黄河中下游流域的社会经济基础由于水利衰败而逐渐崩塌,使得明王朝内忧重重,统治基础不断被蚕食。又加之此时辽东满清外患始终不能平定,从某种程度上加速了明王朝的统治走向终结。