气候变化背景下湖平面上升的生计影响与社区响应

——以色林错周边村庄为例

2019-04-01陈阿江

陈阿江 王 昭 周 伟

一、导 言

全球气候变暖是当今世界面临的重大环境问题。政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的关于全球气候第五次评估报告指出,从1880年到2012年全球地表平均温度大约升高了0.85℃,并且呈现加速升温的趋势。[注]IPCC,Climate Change 2013:The Physical Science Basis,Cambridge University Publish,2013,pp.5-8.中国国家发改委应对气候变化司发布的《中华人民共和国气候变化第二次国家信息通报》中指出,自1901年以来中国大陆地区年平均地面气温上升了0.98℃,增暖速率接近0.10℃/10年,略高于同期全球增温幅度。[注]国家发展和改革委员会应对气候变化司:《中华人民共和国气候变化第二次国家信息通报》,北京:中国经济出版社,2013年,第93页。

气候是影响水资源在固态、液态与气态三种状态之间循环转换的重要因素。在全球变暖的背景下,南北两极冰川融化加速导致海平面上升的现象受到广泛关注,对于海平面上升的原因、现状、趋势、后果、对策等方面已有大量的研究。[注]秦大河:《气候变化对我国经济、社会和可持续发展的挑战》,《外交评论(外交学院学报)》2007年第4期;吕学都:《我国气候变化研究的主要进展》,《中国人口·资源与环境》2000年第2期;沈瑞生等:《中国海岸带环境问题及其可持续发展对策》,《地域研究与开发》2005年第3期。全球变暖同样导致藏区以冰川融水为主要补给的湖泊产生湖平面上升的现象,已引起科学家的重视。[注]通过科学监测,在气候变化的影响下,青藏高原湖泊的个数与面积均呈增加的趋势。如闫立娟等人的研究发现青藏高原面积大于0.5平方千米的湖泊总面积从20世纪70年代至2010年前后增加了34.4%(闫立娟等:《近40年来青藏高原湖泊变迁及其对气候变化的响应》,《地学前缘》2016年第4期)。李均力等人的研究也得出了基本一致的结论,发现全球变暖导致1970年至2009年青藏高原0.1平方千米以上的内陆湖泊总面积增长达27.3%。但湖平面上升淹没湖周边草场,并导致一系列的经济社会后果,这一方面的研究尚显薄弱。

草场退化通常被归因于干旱的气候因素和超载过牧的草场利用方式,其中超载过牧更被认为是草场退化的主因,最具代表性的观点就是哈丁的“公地悲剧”理论,即牧民出于经济理性的考虑会在共有草场上尽可能多地增加个人的牲畜,从而引发草原环境问题。[注]Garrett James Hardin,“The tragedy of commons,”Science,1968(162),pp.1243-1248.所以实施草原产权制度改革,由个人承包草场作为保护草原环境的措施,似乎有了理论依据。但是草场承包的效果并不理想,传统的游牧被“小农”方式的牧业所取代,牧民的放牧空间被大大压缩,[注]王晓毅:《被压缩的放牧空间——呼伦贝尔市图贵嘎查调查》,《环境压力下的草原社区——内蒙古六个嘎查村的调查》,北京:社会科学文献出版社,2009年,第26-56页。“私地悲剧”式的环境问题非常突出。[注]陈阿江、王婧:《游牧的“小农化”及其环境后果》,《学海》2013年第1期。与此同时,地方政府集“代理型政权经营者”与“谋利型政权经营者”于一身的角色特征决定了政府在草原环境保护中难以发挥应有的作用。[注]荀丽丽、包智明:《政府动员型环境政策及其地方实践——关于内蒙古S旗生态移民的社会学分析》,《中国社会科学》2007第5期。因此,如麻国庆、马戎、王建革、朱晓阳等越来越多的学者开始重新审视传统放牧方式、组织制度与地方生态知识,认识到其在保持草原生态系统平衡中的价值。[注]麻国庆:《草原生态与蒙古族的民间环保知识》,《内蒙古社会科学(汉文版)》2001年第1期;马戎、李鸥:《草原资源利用与牧区社会发展》,潘乃谷、周星主编:《多民族地区:资源、贫困与发展》,天津:天津人民出版社,1995年,第1-30页;王建革:《游牧圈与游牧社会——以满铁资料为主的研究》,《中国经济史研究》2000年第3期;朱晓阳:《“语言混乱”与法律人类学的整体论进路》,《中国社会科学》2007年第2期。奥斯特罗姆在《公共事物的治理之道》中探讨了如何利用传统文化与社区规范对共有资源进行管理。[注]埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事务的治理之道——集体行动制度的演进》,上海:上海三联出版社,2000年,第98-110页。在这一思路的启发下,王晓毅提出了对草场进行社区共管,与此类似,杨思远提出了草场整合的管理方式,其核心做法都是解脱个体承包的束缚,推进牧户之间的合作,建立起自下而上的组织制度,延续草场共有的传统,从而实现保护草原环境的目的。[注]王晓毅:《互动中的社区管理——克什克腾旗皮房村民组民主协商草场管理的研究》,《环境压力下的草原社区——内蒙古六个嘎查村的调查》,北京:社会科学文献出版社,2009年,第168-191页;杨思远:《巴音图嘎调查》,北京:中国经济出版社,2009年,第69-131页。

本研究拟以青藏高原色林错为例,采用经验研究与文献研究相结合的方法,探讨在气候变化的背景下,色林错湖平面上升现象是如何发生的,呈现怎样的变化趋势,对周边地区牧民生计产生怎样的影响,而他们又是如何应对的等问题。笔者的研究团队从2016年起多次参与藏区地方经济与社会发展的相关项目,对藏区社会、文化等都有较深刻的理解。在与地方各级行政部门、农牧民的接触过程中,以及查阅文献资料的基础上,发现气候变化导致色林错湖平面出现显著上升现象,对周边地区发展产生重大影响。因此,在2018年6月份,研究者前往位于色林错附近的申扎县,针对气候变化、湖平面上升及其影响与响应等议题进行田野调查。调查所获取的研究资料包括两个部分:一是文献资料,如地方志、政策法规文本、新闻报道、已有研究文献等;二是访谈资料,笔者进行深度访谈的对象有县镇政府相关部门负责人、村委干部、当地牧民等。在丰富的研究资料基础上进行系统梳理与分析,从而形成本研究。

申扎县位于藏北高原,县域面积25546平方千米,人口16400人,平均海拔在4700米以上。申扎县是西藏自治区的一个纯牧业县,全县有将近3000万亩的草场,主要饲养牦牛、绵羊、山羊等,第二、三产业也主要是围绕牧业发展的加工业、观光旅游业等[注]西藏自治区申扎县地方志编纂委员会:《申扎县志》,北京:中国藏学出版社,2012年,第1-20页。。

笔者所研究的泽村,在色林错附近,海拔相对较低,相对湿润的气候条件使泽村拥有较好质量的草场。2001年实施草场承包责任制时,该村统计草场面积总共为634392亩,人均草场3000余亩。全村200余人,经济收入以畜牧业为主,除了部分村民偶尔在周边地区打打零工,村里没有人常年在外务工。

二、气候变化、冰川消融与湖面上升

在中国,气候变化导致的湖平面上升现象主要出现在青藏高原地区。青藏高原是世界上中低纬度地区最大的现代冰川分布区,除去两极地区,剩余的世界冰川面积有40%左右分布在中国,[注]施雅风:《中国冰川与环境——过去、现在和未来》,北京:科学出版社,2000年,第17页。而中国79%的冰川数量、84%的冰川面积与81.6%的冰川冰储量分布在青藏高原。[注]刘宗香、苏珍、姚檀栋等:《青藏高原冰川资源及其分布特征》,《资源科学》2000年第5期。青藏高原湖泊众多,绝大多数湖泊的水源补给来自于冰川融水产生的径流,因此,青藏高原湖泊水量受气候变化的影响十分显著。青藏高原湖平面的大幅上升不仅仅是影响地理环境的变化,同时也深刻影响着周边地区的经济、社会发展。

色林错地处藏北地区,青藏高原中部,岗底斯山北麓,位于西藏自治区那曲市申扎县、班戈县、尼玛县的三县交界处。色林错是青藏高原形成过程中产生的构造湖,是一个远离海洋的内陆湖泊,主要的入湖河流有三条:扎加藏布、扎根藏布与波曲藏布,分别于北部、西部、东部注入色林错。扎加藏布是西藏最长的内流河,全长409千米,发源于唐古拉(海拔6205米)、各拉丹冬(海拔6621米)、吉热格帕(海拔6070米)等雪山;扎根藏布发源于甲岗雪山(海拔6444米);波曲藏布发源于巴布日雪山(海拔5654米)。因此,色林错水源补给属于冰川融水补给类型,水量的多少直接受冰川融化的程度、速率等因素影响。

色林错所在区域气候变化与全球气候变化的趋势相一致,年平均气温都呈现显著上升的趋势。在该区域内有申扎、班戈两个气象站,达桑对1961-2008年中国气象局发布的关于这两个气象站的地面气候资料进行分析,结果发现该区域近50年来的年平均气温以0.4℃/10a的速率显著升高。[注]达桑:《近50年西藏色林错流域气温和降水的变化趋势》,《西藏科技》2011年第1期。并且近年来气候变暖的趋势愈加明显,申扎县1991-2000年10年间的平均气温为0.2℃,2001-2010年10年间的平均气温为0.8℃,气温升高了0.6℃之多。[注]数据来源:申扎县气象局。

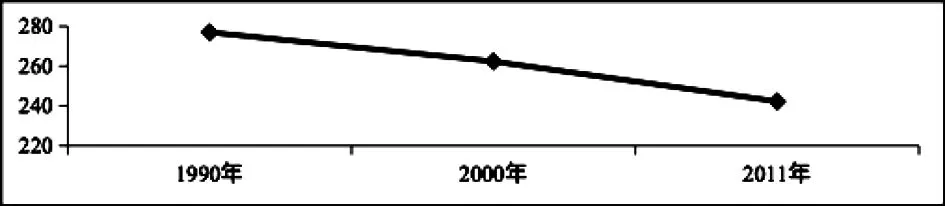

在气温升高的影响下,冰川融化速率呈现逐渐加剧的趋势。杜鹃等人对色林错流域的冰川变化特征进行了研究,结果表明1990-2011年间,色林错流域冰川总面积由277.01平方千米减少至242.25平方千米,20年左右减少了34.76平方千米,退缩比例达12.55%,年均退缩面积1.66平方千米(图1)。[注]杜鹃、杨太保、何毅:《1990-2011年色林错流域湖泊-冰川变化对气候的响应》,《干旱区资源与环境》2014年第12期。由于色林错的三条主要径流——扎加藏布、扎根藏布与波曲藏布的主要补给源为冰川融水,所以随着色林错流域内冰川的持续加速融化,当前径流量处于水量增多的阶段。

图1 1990-2011年色林错流域冰川面积变化趋势(单位:平方千米)

数据来源:根据杜鹃等《1990-2011年色林错流域湖泊-冰川变化对气候的响应》整理绘制而成。

入湖径流量的大幅增加导致色林错在较短的时间内水量大幅增加,出现湖平面上升的现象。从已有的研究成果来看,由于研究时段、测量手段、数据来源等方面的不同,加之受自然条件的影响,不同研究者对色林错湖平面上升程度的结论存在一定的出入,但是色林错湖面呈现显著上升趋势的基本结论是一致的。色林错湖面上升大致可以分为三个阶段:一是20世纪70年代后至20世纪末的平稳增长期,色林错湖面面积大约增加100-200平方千米,扩张速率约为每年不到10平方千米;二是2000年左右至2006年左右的快速增长期,色林错湖面面积大约增加400-500平方千米,扩张速率约为每年50-60平方千米;三是2007年之后再次进入平稳增长期,色林错湖面面积大约增加100-200平方千米,扩张速率约为每年10-20平方千米。[注]杨日红、于学政、李玉龙:《西藏色林错湖面增长遥感信息动态分析》,《国土资源遥感》2003年第2期;邵兆刚、朱大岗等:《青藏高原近25年来主要湖泊变迁的特征》,《地质通报》2007年第12期;边多、边巴次仁等:《1975-2008年西藏色林错湖面变化对气候变化的响应》,《地理学报》2010年第3期;孟恺、石许华等:《青藏高原中部色林错湖近10年来湖面急剧上涨与冰川消融》,《科学通报》2012年第7期。随着色林错湖面不断上升的发展趋势,色林错湖面积不断增大,从20世纪70年代的1600多平方千米增长为现今的2400平方千米左右,面积总共增加了700-800平方千米左右,与之前相比扩大了约50%的比例,已经超越纳木错,从西藏过去的第二大湖变为现在的第一大湖。

色林错湖面上升的科学结论也被周边村民的日常感知所印证。从1997年左右开始,泽村村民发觉色林错扩张迅速,湖岸线年年向前推进,最多的地方每年可前进400-500米。村民估计,在近20年间坡度平坦的地方湖岸线大约已向前推进了5-6千米,坡度较陡的地方湖岸线也推进了1-2千米之多。

三、湖面扩张、草场淹没与“气候贫困”

色林错湖平面上升的直接后果是淹没了周边大范围的草场。草场是牧业生产的基本生产资料,草场被淹没导致可供养牲畜的数量大幅减少,对于以放牧为生计基础的当地牧民而言无疑是重大的打击,不断下降的牧业收入使很多牧民陷入贫困化的境地。

泽村是全县草场淹没情况最为严重的村庄之一,村主任一边指着离湖岸约2-3千米的地方,一边告诉笔者说:“这些和那些地方以前都是村里的草场,我们以前一直都用来放牧,还建有牛羊圈舍,现在统统都已经淹没在水面下了。”(泽村村干部访谈录,2018年6月7日)并且由于色林错湖面依然处于上升阶段,被淹没的草场仍在继续扩大。

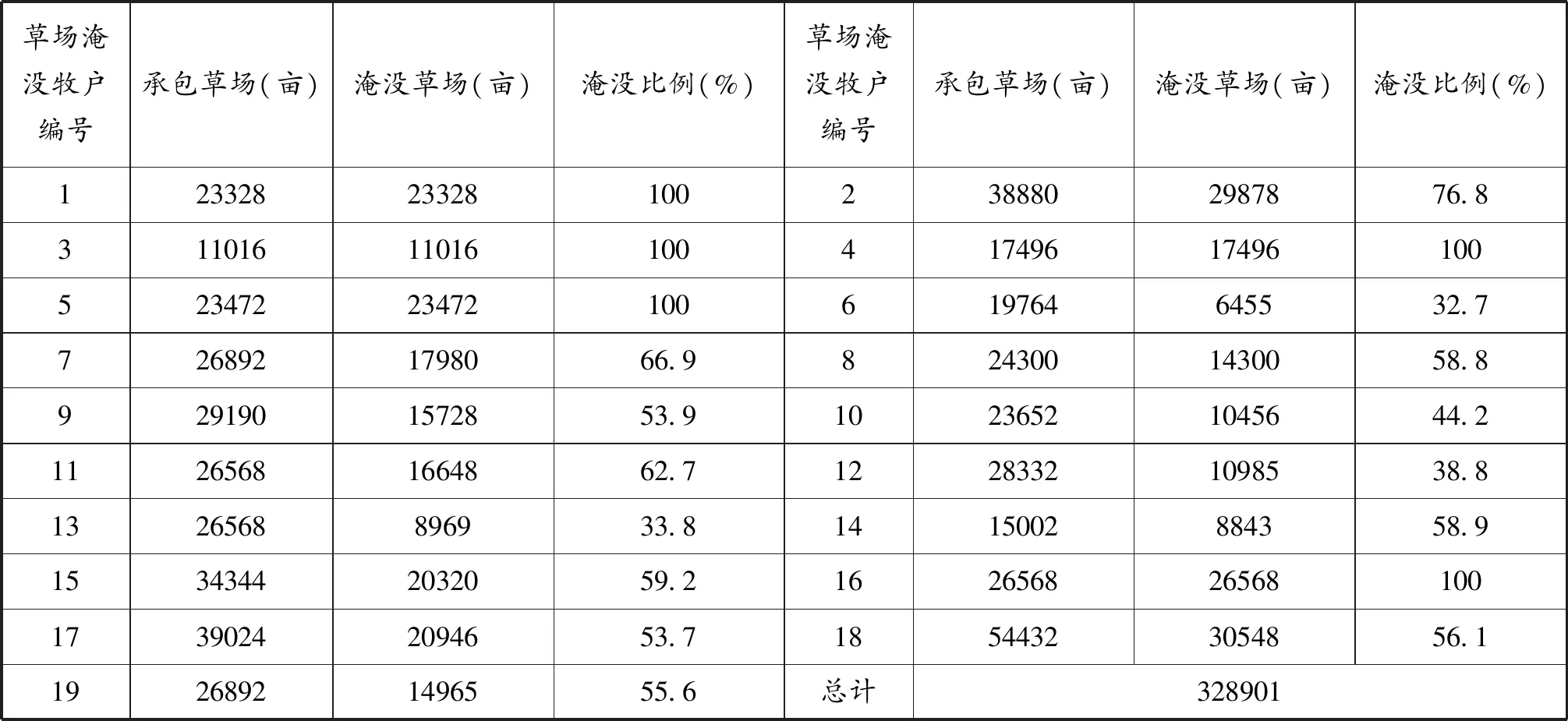

由于草场被淹没的问题非常严重,泽村村委会特地对本村草场情况进行了摸底。据统计,2001年泽村开始实行草场承包责任制时,全村共有草场面积为634392亩,但到2015年,这60多万亩草场已被色林错淹没328901亩,淹没了草场总面积的51.8%。

全村草场由村里27户家庭承包经营。色林错淹没草场波及全村家庭19户,占总承包户数的70.4%。其中,编号为1、3、4、5及16的5户牧民所承包的草场全部被淹没,草场面积淹没过半的有编号2、7、8、9、11、14、15、17、18、19的10户牧户,占总户数的37%,草场面积淹没最少的牧户也有1/3左右(见表1)。

表1 2001-2015年申扎县马跃乡泽村草场淹没情况

数据来源:泽村村委会提供。

湖面上升所淹没的草场不仅数量大,而且也把村里最好的草场淹没了。藏北高原海拔较高,以高原草场为主,草场质量总体并不太好。而沿湖周边的地区,是泽村海拔最低的草场。海拔低的地区,土层厚,有机质含量高,积温高,加之近湖相对湿润,所以是牧草产量和质量最好的地区。正因如此,泽村牧民都将畜牧生产的关键环节——接羔育幼在沿色林错湖的草场上进行,以充分保证牲畜的营养需求。

色林错周边是纯牧业区,草场是畜牧业生产中最基本的资源条件,因此湖面上升导致的草场淹没对牧民具有毁灭性的影响,严重影响了牧民的收入水平,甚至出现贫困化的现象。在色林错扩张影响还不显著的2001年,泽村人均拥有牲畜61.98个绵羊单位。2001-2015年间,色林错扩张淹没了泽村32万多亩的草场,致使可供养的牲畜数量逐年减少,2008年人均牲畜量下降至47.24个绵羊单位,2015年更是下降至37.17个绵羊单位(表2,见下页)。与未被淹时相比,人均拥有牲畜下降了将近一半的数量,牧民的收入大幅度下降,全村32户中已有23户被政府认定为“贫困户”,其中11户甚至被认定为“低保户”。

表2 2001-2015年申扎县马跃乡泽村牲畜数量变化情况[注]此处绵羊单位换算方法参考当地标准:(1)成畜。1匹马或骡=6个绵羊单位,1头牛=5个绵羊单位,1头驴=3个绵羊单位,1只山羊=0.8个绵羊单位。(1只绵羊=1个绵羊单位);(2)当年新生仔畜=成畜折合绵羊单位×0.5。

数据来源:2001年、2008年数据由泽村村委会提供,2015年数据由马跃乡政府提供。

由气候变化所导致的贫困或贫困加剧现象被称为“气候贫困”(Climate Poverty)[注]乐施会:《气候、贫穷与公义》,http://www.oxfam.org.hk/content/98/content_3528sc.pdf,2008年12月1日。,二者之间的关系分为直接影响与间接影响两种:直接影响指的是极端气候灾害造成人民财产、生计方式及相关基础设施等方面损失;间接影响指的是气候变化通过引起环境的相应变化,进而对部分社会群体的生计方式产生影响。极端气候灾害虽然破坏性较大,但是发生频率较低,在现实的大多数情况中,气候更多的是通过一系列中介变量的作用间接地对社会生计产生渐进性影响。在湖平面上升的情境下,遵循的就是从气候变化到生计变化的间接演变路径。而全球变暖导致的冰川融化加速仍在持续,色林错湖面仍在上升,被淹没的草地范围越来越大,牧民的生产与生活将更为艰难,这种由于气候变化而引发的“气候贫困”现象还会不断加剧。

就色林错地区而言,气候变化导致冰川融化速度加快、融水增加,从而使湖面上升,是“气候-环境-生计影响”的第一阶段。随着冰川融化量的增大,冰川存量进一步减少,融水量达到某个临界值以后,融水量将逐渐下降。如果气温维持在某个较高的温度或继续升高,冰川将继续融化,但融水减少,直至冰川全部融化。冰川就像是一个固体水库,每年的来水是相对稳定的。如果每年从水库中排放的水量大大超过补给量,那么水库就会面临干涸的危险。就牧民的生计而言,如果冰川融化的水量小于草场维持正常所需要的水量,则草场进入下一阶段的“气候贫困”风险,即“气候-环境-生计影响”的第二阶段。事实上,在2007年之后,色林错再次进入平稳增长期,扩张速率明显放缓,已经出现冰川融水趋于干涸的势头,因此产生干旱灾害进而导致第二阶段“气候贫困”的风险大幅增加。

四、应对“气候贫困”的社区合作制重建

在已有的研究与实践中,应对海平面上升的措施主要有5个方面:第一是调整产业结构,向温室气体排放较少的产业进行转型。第二是采取相应的工程、技术手段,如完善防洪、防潮和堤坝等基础设施。第三是建立预报和预警系统,强化对海平面上升及其灾害的监测能力。第四是完善政策法规与管理机制,形成科学、高效、协调的管理框架。第五是人口迁移,以减轻海平面上升的威胁程度,且有利于生态环境的恢复。[注]武强等:《21世纪中国沿海地区相对海平面上升及其防治策略》,《中国科学(D辑:地球科学)》2002年第9期;刘曙光等:《海平面上升对策问题国际研究进展》,《中国海洋大学学报(社会科学版)》2017年第6期;施雅风、朱季文等:《长江三角洲及毗连地区海平面上升影响预测与防治对策》,《中国科学(D辑:地球科学)》2000年第3期。

然而这些应对措施都必须投入巨大的成本,需要在国家、政府的主导下才有可能进行,诸如色林错等湖平面上升的现象目前尚未引起足够的重视,仅靠当地社区是难以操作的。比如草场淹没理论上可以用工程措施加以控制,但考虑到生态及经济成本,这一措施难以推进。此外,产业转移即从目前的牧业转向农业或第二、三产业,是一种潜在的可能性,但需要外部条件及时机。就色林错周边的影响区而言,大部分还不具备这一条件。尽管难以借鉴已有的经验,但泽村牧民根据自身条件,探索了社区合作,一定程度上有效缓解了湖平面上升引发的生计问题。

藏区牧民传统的放牧方式是游牧,由于草原地形、土壤分布各异且气候复杂多变,水草资源在时间与空间分布上出现较大差异,为了合理利用水草资源,牧民会在一个较大的空间范围内按季节或年份等时间尺度进行游牧,形成一种“逐水草而居”的状态。尽管牧业生产始终处于流动状态,但并不是一种无序的流动,而是有着明确的组织与制度。由若干家庭组成一个家族或部落,首领统筹安排牧业生产与分配等过程,草场属于集体共有,成员屯营在一起共同放牧,相互协作。[注]王婧:《牧区的抉择:内蒙古一个旗的案例研究》,北京:中国社会科学出版社,2016年,第27-53页。西藏和平解放之后,诸如部落等组织形式逐渐消亡,取而代之的是人民公社时期的社队体制及改革开放后的村落社区,但是不论组织形式如何变化,牧业的集体经营方式一直延续了下来。

而从1995年起,西藏自治区开始循序渐进地推行草场承包责任制。“草场公有,承包到户”与“牲畜归户,私有私养”一起共同构成了西藏牧业生产的基本制度。与之前各时期不同,草场承包责任制从根本上改变了草场的使用方式,各牧户只能在自家分到的草场上进行放牧活动,从过去集体根据牧草时空分布进行生产安排的放牧方式转变为个体在固定草场进行的划区轮牧方式。牧业的集体经营方式不复存在,牧户成为牧业生产的基本单位,牧区出现原子化的趋势。

申扎县从2001年起开始实行草场承包责任制,从以前的集体放牧制度向各户划区轮牧制度进行转变。泽村的草场分为春季草场与其他草场两大部分,每年1月份至5月份各户在自家分得的春季草场放牧,6月至12月份则在各户的其他草场放牧。

草场承包责任制决定了牧民如何使用草场的方式,但是湖平面上升使以承包责任制为基础的草场使用方式受到巨大冲击,主要表现在两个方面:一是草场面积剧减,淹没比例高的牧户生计难以为继。从泽村草场被淹没情况(表1)可以看出,湖平面上升造成大多数牧户的承包草场面积减少,有些牧户的草场已被大部分甚至全部淹没,生产难以为继。二是轮换方式受到严重影响。色林错周边的草场由于水草丰茂,往往被当作春季草场进行利用。泽村的春季草场几乎都分布在色林错周边,成为色林错湖平面上升首当其冲的区域,泽村30万亩左右的春季草场被淹没20多万亩。这就导致以家庭为单位,根据季节时间进行的不同草场之间的轮牧制度难以延续,牧民被迫提前转场或根本无场可转,牧业生产与草地环境都受到严重影响。

草场承包责任制度的实施原本着眼于两个方面:一是提高牧业生产效率,二是改善环境状况。产权明晰被认为是解决“公地悲剧”式环境问题的有效方法,如果产权明晰,生态后果都由个人承担,那么每个人都会保护自己的草场,整个草原环境就会随之得到改善。但是在草场承包责任制下,牧户逐渐原子化,独立面对各种风险。在气候变化湖面上升的冲击下,资源有限的个体牧户独自应对天灾的能力明显不足,出现了大面积的“气候贫困”问题,社会脆弱性增大。这不仅无益于贫困与环境问题的解决,并且随着草场被淹没的越来越多,草场承包责任制也几近瓦解。面对这一困难,牧民尝试多种可能的路径,最终发现草场合作是可行的办法。

草场合作最初是由受色林错湖平面上升淹没草地较为严重的一部分牧户提议的泽村村主任回忆道:“草场承包到户后就一直存在着被湖水淹没的情况,经常有牧户来向我反映自家草场越来越少的问题。后来严重到很多人无法继续放养牲畜的程度,这些人就来找我,提出希望能像以前一样共同使用草场放牧。”(泽村村干部访谈录,2018年6月7日)。考虑到牧户草场被淹没的不均衡性,按照产权理论及理性经济人的假设,没有受到淹没影响或淹没草场少的牧户肯定会反对草场共享的。但泽村的情况不是这样。由于风险的不确定性,即使是没有淹没的牧户将来也会面临风险。首先,色林错湖平面一直维持上升的趋势,周边被淹没的草场面积还在持续增加。其次,等融水达到高峰之后,湖面可能会回落,而远离湖岸的高海拔草场将率先面临缺水的风险。因此,面对气候变化所可能带来的威胁,牧户无法确保自己的草场不会受到影响。正如泽村牧民自己所说的:“色林错湖每年都在涨,很多人的草场、房屋都被淹了,说不定哪天村庄都会被淹,这可能只是时间的问题,没有人敢说自己是绝对安全的。”(泽村村民访谈录,2018年6月7日)。

因此对于草场被淹没的牧户而言,合作制为他们提供了现实帮助;对于暂时没有淹没影响或淹没情况轻微的牧户而言,合作制则为他们提供帮助抗拒未来的风险。正如贝克所言,合作化制度是风险不确定性影响下的普遍焦虑所促成的社会团结。[注]乌尔里希·贝克:《风险社会》,上海:译林出版社,2004年,第56-57页。

在收到一部分人提出的草场合作建议后,先在村委范围内进行了讨论,村委干部们达成一致后,召开了村民全体会议,村民全体同意再次恢复草场集体使用的制度。具体做法是草场使用权名义上仍归属于各牧户所有,但他们都将自家分到的草场重新集中起来,打破以家户为单位的放牧范围限制,扩大至以村社区为单位的放牧范围,草场使用权实质上属于集体。并且为了防止草场的过度使用,村委会依据现有草场面积规定每人拥有的牲畜量不得超过40个绵羊单位。

其实,从上文藏区放牧方式的变迁历程可以看出,草场集体使用的制度是有其历史传承的。在推广实施草场承包责任制度之前,西藏的草场使用主体一直是集体的。这是因为水、草资源在空间、时间上的分布很不均衡,单个牧户是很难在一个大空间范围内“逐水草而居”进行游牧的,所以共同集体使用牧场作为一种与藏区环境相适宜的草场利用方式一直延续下来。[注]陈阿江、王婧:《游牧的“小农化”及其环境后果》,《学海》2013年第1期。西藏在1995年才开始逐步推行草场承包责任制,至今不过二十余年,而申扎县则是在2001年才开始实施,更是只有短短十几年时间。草场承包责任制度在较短的时间内还不够深入人心,传统集体合作方式的惯性记忆依然存在,成为牧民重新组织起来,实现合作化的基础条件。

恢复草场集体使用的合作化制度产生了两方面的成效:

第一,缓解了由湖平面上升带来的生计影响,使当地社区的牧业生产得以维持,避免了草场极端少的牧户陷入赤贫化的困境。将草场集中统一使用可以扩展个体牧户的放牧范围,实质是将湖平面上升的冲击与风险从各独立牧户分摊到整个社区,提高了牧民应对气候变化的能力。经济损失由社区成员共同承担,极大地减轻了个体牧户的负担,牧户因湖平面上升导致生计崩溃的概率大大降低。从实地调查情况来看,色林错湖将很多牧户的草场完全淹没,但是草场合作使用使他们可以在他人所承包的草场上放牧,尽管生计水平大幅降低,但还不至于无法生存。[注]需要指出的是,国家与地方政府的一些政策也为缓解贫困化问题做出了贡献。一是社会保障制度的不断完善,如低保户的设立,对生活困难者进行无偿的物质帮助,维持了其基本生活水平;二是草原补奖政策的推行,该政策对可利用草原则根据草原载畜能力核定合理的载畜量,按照符合草畜平衡管理标准的草原面积对牧户进行一定的资金补助。湖平面上升虽然已经淹没了泽村大量草场,但是草原补奖政策依然按照淹没之前泽村实施草场承包时所统计的草原面积推行,而可放养牲畜数量的持续下降使泽村很容易达到草原补奖的标准,所以泽村获得了大量草原补奖的资金。这些政策尽管主观上并不是为了解决湖平面上升引发的生计困难而制定,但是客观上起到了缓解贫困问题的效果。

第二,缓解了由湖平面上升带来的环境压力,避免草场极端少的牧户对草场的过度利用,极大减缓了草原退化的速度。泽村受湖平面上升影响导致草场被淹没的牧户数量多达19户,占全村总户数的70.4%,这部分牧户原有承包草场面积为515720亩,被淹没草场面积为328901亩,剩余草场面积仅为186819亩。若继续坚持草场承包责任制,那么这部分牧户为了生计,会在自家剩余的草场上尽可能多地放养牲畜,草场退化的环境压力骤然增大。因此草场的集体使用使这部分牧户不必禁锢在自家草场上放牧,将这186819亩剩余草场退化的环境压力分摊到全村剩余的305491亩草场上,在很大程度上延缓了草场退化的速度。

五、结 论

全球变暖是当前世界的普遍趋势,各个国家与地区都必须面对气候变化所带来的一系列环境问题的挑战。其中,以冰川融水为主要补给源的湖泊受气候变化的影响最为显著,本文以色林错湖为例,基于对当地气象数据与已有自然科学研究的分析,可以发现气候变暖导致冰川融化加速,进而引发湖平面上升的现象。色林错湖平面上升淹没了周边地区大量的草场,以牧业为主要经济来源的牧民生计受到严重影响,出现了贫困化的趋势。

面对气候变化下湖平面上升的冲击,以产权明晰为目标的草场承包责任制度弱化了牧民应对风险的能力,难以发挥作用。而社区合作恢复了草场集体使用的传统,扩大的放牧范围可以使牧民根据环境条件灵活安排生产,将风险从独立个体分摊到整个社区,极大地提高了牧户应对气候变化的能力,缓解了湖平面上升带来的生计影响。因此在气候变化的背景下,应当重新审视传统游牧方式的生态价值,尊重与挖掘地方性知识,充分发挥地方自主性,根据自身特征选择适合的牧业生产管理与组织方式。同时,也应当认识到,社区合作只是缓解问题的一种手段,不能彻底解决问题。社区合作只是在气候变化压力下,牧民自发形成的被动调整与适应,将牧民受到的生计影响最小化。但随着湖平面的持续上升,作为合作基础的草场生产资料被淹没得越来越多,社区合作最终也会面临瓦解的境况。因此仅仅在社区层面依靠牧民自发来应对气候变化的努力是远远不够的,需要更多主体的参与、更多方式的探索。如在政府层面,制定应对气候变化的相关政策进行引导,完善相关基础设施建设,建立气象预警机制,加强宣传教育等等;在社区层面,在社区内部合作化的基础上推进社区间的合作化,实现更大范围内的联合放牧等。只有政府、社区、牧民及相关主体都积极参与进来,发挥自身智慧与作用,相互协调与促进,形成合力,真正实现“顺天应人”,[注]刘魁、吕卫丽:《气候治理:从现代性反思走向“顺天应人”》,《南京工业大学学报(社会科学版)》2017年第3期。减轻气候变化带来的各种社会影响。(在此特别感谢严小兵博士在田野调查中给予的帮助以及在成文过程中提出的建议。文章中的村庄名称已经做了适当的技术处理。)