QT离散度预测老年急性心肌梗死患者室性心律失常的价值分析

2019-03-30惠州博罗县人民医院综合内科邓星雷

惠州博罗县人民医院综合内科 邓星雷

惠州博罗县人民医院心内科 简航宇

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是老年人高发的由冠状动脉急性缺血缺氧所引起的一类心血管疾病。近年来,越来越多的研究显示,室性心律失常已经成为AMI最为常见的并发症,同时也是导致AMI患者死亡的最主要原因[1-2],因此,早期预测室性心律失常的发生对AMI患者预后的改善具有重要意义[3-4]。QT间期离散度(QT dispersi,QTd)是指同步记录的12导联体表心电图中最长与最短的QT间期的差值,可以有效反映心室肌复极的均一性及电稳定性程度。苗磊和刘培良[5]研究显示,QTd水平的升高和室性心律失常的发生率呈正相关。本研究观察了150例老年AMI患者QTd的变化,探究QTd对老年AMI患者室性心律失常发生的预测价值,现报告如下。

资料与方法

一、一般资料

回顾性分析2017年1月至2018年1月博罗县人民医院收治的150例老年AMI患者的临床资料,其中,男84例,女66例,年龄61~77岁。所有患者均符合AMI的相关诊断标准[6]:(1)持续胸痛至少30 min,且舌下含服硝酸甘油片无法缓解;(2)血清酶检测结果显示肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、乳酸脱氢酶(LDH)及其同工酶存在动态改变;(3)心肌梗死处存在损伤性ST段抬高及病理性Q波。排除标准:(1)合并有心房颤动、左和/或右束支传导阻滞、电解质紊乱等症状者;(2)入院后1周内服用过β受体阻滞剂等抗心律失常的药物者;(3)已安装心脏起搏器者。根据患者心律失常发生情况分为3组,分别为恶性室性心律失常组(A组):存在室颤、持续性室性心动过速等症者,共42例;潜在恶性室性心律失常组(B组):存在偶发、多源的室性期前收缩或非持续性室性心动过速者,共60例;无室性心律失常组(C组):住院期间未发生心律失常者,共48例。

二、检查方法

仪器使用日本光电ECG-1350P型心电图机,走纸速度为25 mm/s,定标电压1 mV/10 mm。所有患者入院后当日进行常规同步十二导联ECG检查,若为下壁心肌梗死则加作V7~9、V3R~5R导联。T波终点位置确定方法:(1)T波下降支切线与基线的交点;(2)T波下降支若较直,则取T波回到等电位线的那一点;(3)存在U波时,取T波和U波相互交界的最低点。测定QT间期和R-R间期,每一个导联连续3个取平均值。

QTd的测定:测量患者12导联中各导联的QT间期,将最长与最短QT间期相减所得即为QTd。校正QTd(QTcd)的测定:测量患者12导联中各导联的R-R间期,按Bazzetts公式计算QTcd=QTd/。

三、统计学方法

采用SPSS 18.0对研究所得数据进行统计学处理,计量资料用均数±标准差(±s)表示,多组间对比采用方差分析,多组间两两比较采用Dunnett-t检验,检验水准α=0.05。敏感性=真阳性例数/(真阳性例数+假阴性例数)×100%;特异性=真阴性例数/(真阴性例数+假阳性例数)×100%;约登指数=(灵敏度+特异度)-1。

结 果

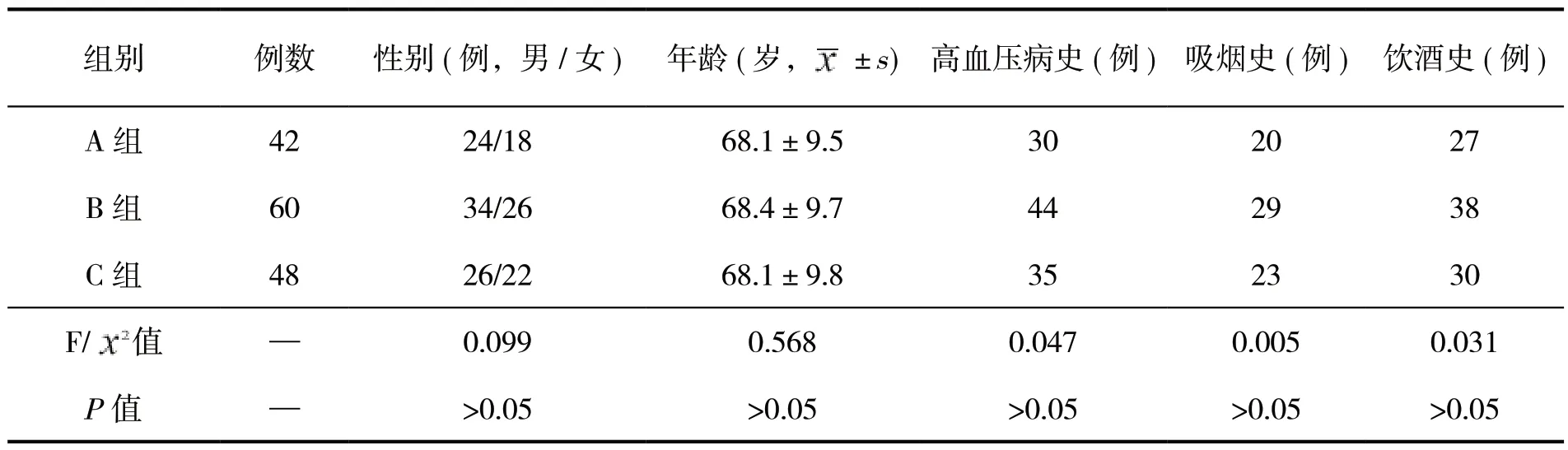

一、3组患者一般资料比较

3组患者年龄、性别等一般资料相比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

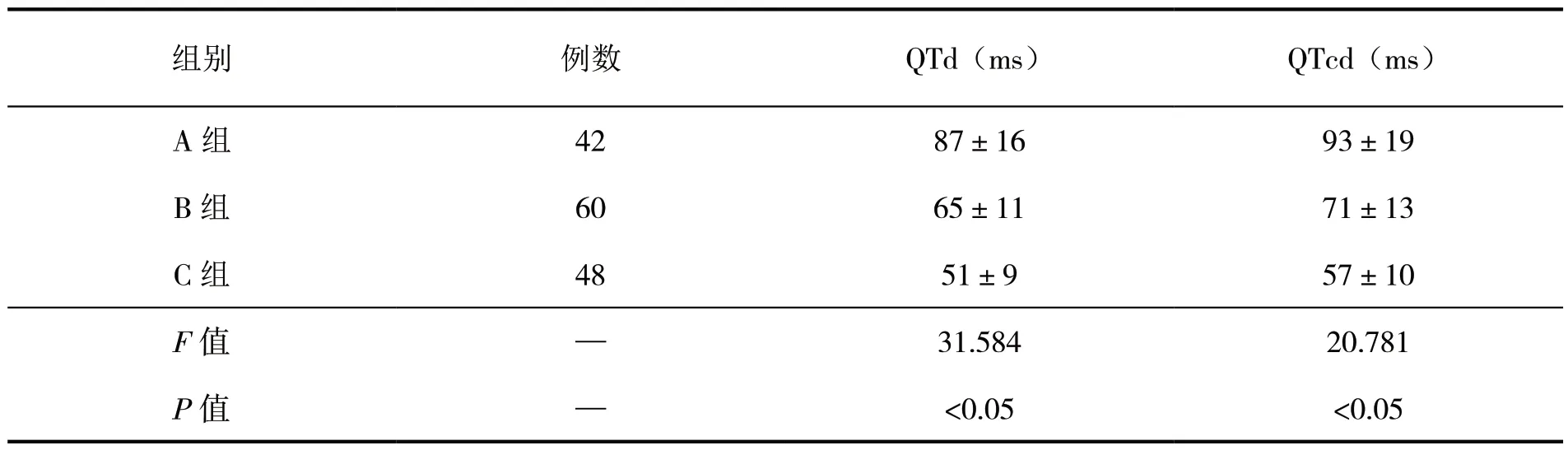

二、各组QTd和QTcd水平比较

各组间QTd和QTcd水平相比,差异均有统计学意义(P<0.05)。组间两两比较差异均有统计学意义(P<0.05),且QTd和QTcd水平A组>B组>C组(P<0.05)。见表2。

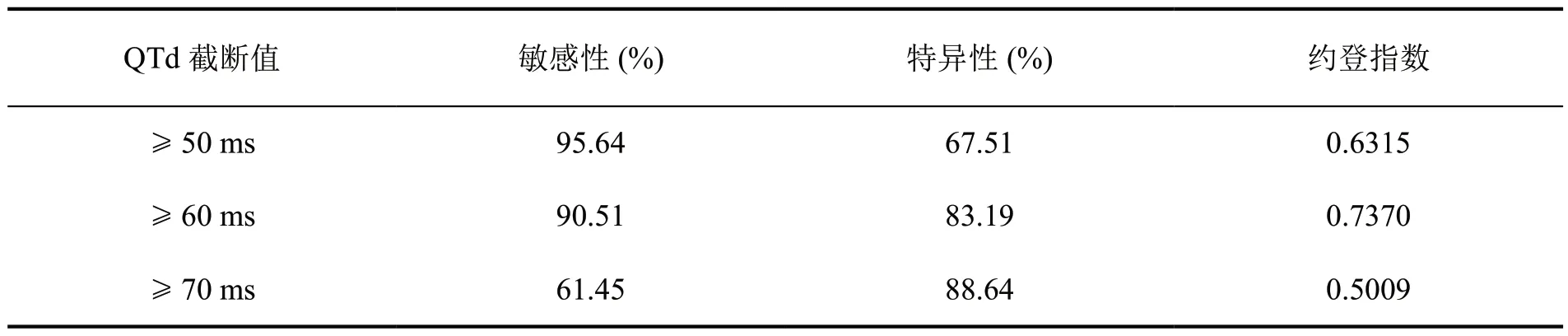

二、不同QTd截断值对AMI患者心律失常的预测价值

QTd截断值取50 ms时,对AMI患者心律失常预测的灵敏度最高、特异性最低;QTd截断值取70 ms时,对AMI患者心律失常预测的灵敏度最低、特异性最高;QTd截断值取60 ms时,对AMI患者心律失常预测的灵敏度、特异度均较高,且约登指数最高。故QTd截断值取60 ms是最佳截断值。见表3。

讨 论

近年来,随着我国居民生活水平的提高以及饮食结构的改变,心血管疾病的发病率持续升高,严重影响了患者的生存质量[7]。AMI是最常见的心血管疾病之一,一般由冠脉血栓脱落、粥样斑块破裂、情绪波动等原因所致,老年人是其主要发病人群[8-9]。由于AMI患者部分心肌发生急性坏死,因此常存在血液动力学障碍、心功能不全等症状,严重者甚至会出现致命性的室性心律失常而致猝死[10]。

表1 3组急性心肌梗死患者一般资料比较

表2 3组急性心肌梗死患者QTd和QTcd水平比较(±s)

表2 3组急性心肌梗死患者QTd和QTcd水平比较(±s)

注:A组为恶性室性心律失常组,B组为潜在恶性室性心律失常组,C组为无室性心律失常组

组别 例数 QTd(ms)QTcd(ms)A组 42 87±16 93±19 B组 60 65±11 71±13 C组 48 51±9 57±10 F值 — 31.584 20.781 P值 — <0.05 <0.05

表3 不同QTd截断值对AMI患者心律失常的预测价值

心电图是目前常应用于AMI患者的心肌电生理情况监测手段,其中QT间期是反映心室除极与复极总时间的指标,心率越快QT间期越短[10-11]。QTd是表示不同导联中最长与最短QT间期之差,能够直接有效地反映心肌复极的离散度,在对其进行校正后可得到QTdc。本研究中,我们发现各组间QTd和QTcd水平相比,差异均有统计学意义(P<0.05)。组间两两比较差异均有统计学意义(P<0.05),且QTd和QTcd水平A组>B组>C组。由此可见,AMI患者的QTd和QTcd水平较正常健康者而言更高,且AMI患者中发生室性心律失常的患者QTd和QTcd水平显著高于未发生室性心律失常的患者,这与王超豪[12]和赵妍等[13]研究所示结果相似。QTcd能够表示不同部位心肌复极的不均一性以及电不稳定性,笔者分析AMI患者的QTd和QTcd水平更高的原因可能是:(1)AMI患者心肌长期缺血导致心室肌细胞传导发生障碍,造成复极均匀或迟缓;(2)心肌长期受到损害,会发生广泛性的心肌纤维化,并引起心室复极不稳定,QT间期改变;(3)心肌坏死后释放出钾离子,使局部心肌的传导速度减缓,QT间期增加;(4)AMI病发后血液儿茶酚胺水平会升高,而缺血部位的儿茶酚胺则会耗竭,心肌复极不平衡,导致QT间期增加;(5)缺血后钙离子会向心肌细胞中内流,造成跨膜动作电位平台期复极减缓,QT间期增加[14-15]。对于QTd与心律失常的关系,分析原因,一方面是缺血部位存在的尚未坏死的心肌会使心肌纤维发生异向性传导,且AMI发生后心肌纤维化形成的胶原基质会使心肌电生理特性出现异常;另一方面,坏死的心肌细胞释放的钾离子会导致坏死心肌周围浦肯野(purkinje)纤维的自律性增高,易引发心律失常。本研究还分析了不同QTd截断值对AMI患者心律失常的预测价值,结果显示QTd截断值取50 ms时,对AMI患者心律失常预测的灵敏度最高、特异性最低;QTd截断值取70 ms时,对AMI患者心律失常预测的灵敏度最低、特异性最高;QTd截断值取60 ms时,对AMI患者心律失常预测的灵敏度、特异度均较高,且约登指数最高。由结果可知,在QTd≥70 ms时,虽然能够有效提高其漏诊率,但误诊率较高;在QTd≥50 ms时,虽然误诊率较低,但漏诊率较高;而当QTd≥60 ms时,则能够保证误诊率、漏诊率均在较低水平,且约登指数较高,具有较高的效能。此外,老年AMI患者由于年龄较大,病情变化较快,对患者进行QTd监测有助于观察患者的病情进展以及预测心律失常的发生[16-17]。

综上所述,老年AMI患者QTd、QTcd越高则室性心律失常发生风险越大,当QTd截断值取60 ms时对老年AMI患者室性心律失常具有较好的预测价值。