岷江上游流域植被覆盖度时空变化分析

2019-03-29赵浩舟韩彤彤

陈 财 杨 斌 李 丹 赵浩舟 韩彤彤

(西南科技大学环境与资源学院 四川绵阳 621010)

良好的生态环境是人类生存和发展的重要前提,它承载着人类社会发展所需各类原材料的生产和废弃物的回收分解[1-2]。生态环境中植被变化对生态系统影响和反作用已成为全球生态系统研究的核心内容,并且植被是指示生态环境变化的基本指标。近年来、国内外学者常采用植被覆盖度来直接度量某地区的生态环境变化情况[3-5]。基于此,通过计算岷江上游流域植被覆盖度的时空变化规律来对该地区的生态环境脆弱性进行动态评估。

植被覆盖度指植物群落总体或各个体的地上部分的垂直投影面积与样方面积之比的百分数,其测量估算方法大致分为地面直接测量估算和遥感测量估算2种方法。地面直接测量估算方法适用地区较少、估算精度较低、且不易开展。遥感测量估算方法因采用先进的遥感技术,具有检测范围广、精度高和空间连续等优点,尤其是在高海拔、高裂度和高风险的“三高”地区,为大范围的植被覆盖度信息提取提供便利[6-7]。遥感测量估算方法又分为回归模型法、植被指数法和像元分解法,其中像元分解法对于高山地区具有独特的优势,可以在一定程度上削减大气和土壤等因素对植被盖度所产生的影响[8-10]。通过对比分析前人在植被覆盖度测量方法上的研究成果,选用像元分解法对岷江上游流域的植被覆盖度进行反演,利用遥感和地理信息技术分析1994-2014年间岷江上游植被覆盖度的时空变化规律,为岷江上游流域生态环境的动态监测、恢复和评价提供科学依据,同时揭示该地区植被生长发育的年周期规律。

1 研究区概况与数据简介

1.1 研究区概况

岷江上游流域(图1)地处四川盆地丘陵地向川西北高原过渡区域,地理位置位于31°26' N~33°16' N,102°59' E~104°14' E 之间,流域面积为2.24×104km2,该流域是长江中上游生态屏障的保障,也是成都平原和岷江中下游地区的绿色水库和生态屏障[11-12]。岷江上游流域以高山峡谷为主,地势南高北低,区域内海拔最高为5 840 m,最低海拔780 m,平均海拔3 400 m,海拔差异显著,区内地形复杂。降雨主要集中在5-10月,占全年降水量的80%~90%,以暴雨居多。自然资源被过度开发,生态环境遭到极大破坏,自然灾害频繁发生,水土流失加剧,干涸河谷面积不断变大。该流域地形地貌复杂,人文地理矛盾突出,是我国生态脆弱带和《全国生态环境治理规划》中的重点治理区域[13-14]。在2008年汶川大地震的剧烈干扰下,该流域生态环境急剧退化,对成都平原及长江中下游生态造成严重影响。

1.2 数据简介

研究采用Landsat 系列遥感数据,该数据来源于美国地质调查局(USGS)数据中心(http://glovis.usgs.gov/)。Landsat系列遥感数据具有较高的时间空间分辨率、覆盖范围广以及免费等优点,能够有效实时动态监测地表信息。此次使用遥感数据分别选取多个时期轨道行列号为行130,列037,038,039的数据。气象数据是从中国气象局气象数据中心四川省站点下载的气温、降雨量和平均相对湿度数据。

研究区内全年分为干湿两季,由于研究区夏季数据能更好反映出岷江上游植被生长变化情况,因此选取1994,1999,2004,2009,2014年5个时期夏季数据作为基础遥感影像数据,数据选取的时间及区域含云量如表1所示。

表1 遥感数据信息表Table 1 Information table of remote sensing data

2 研究方法

2.1 总体研究思路

为达到研究目的,本文采用的总体研究思路是:利用遥感数据计算各时期植被覆盖度的空间分布图,分析其时空变化趋势,并与气象资料和人类活动进行比较分析,通过考察植被覆盖度与上述因素的相关性,探讨植被覆盖度的变化规律及控制因素。研究的方法流程如图2所示。

图2 研究方法流程图Fig.2 Flow chart of research methods

2.2 数据处理

首先利用ENVI遥感图像处理软件,对每个时期的数据进行辐射定标、FLAASH大气校正、归一化、拼接、裁剪等处理,旨在减少大气和太阳高度角变化等带来的误差,得到各时期岷江上游流域的遥感数据影像图。

气象数据中,平均降雨量、平均气温、年日照时数及平均相对湿度等均使用当年直接观测站点数据,并利用ArcGIS软件对研究区站点气象数据进行空间插值分析,得出研究区内平均降雨量、气温、年日照时数以及平均相对湿度。

2.3 像元二分法模型

像元二分法模型是利用遥感数据将地面地物信息分为植被覆盖区域和非植被覆盖区域[13-15];像元二分法模型可以在一定程度上削减大气、土壤与植被类型等因素对估算植被盖度所产生的影响。指示植被生长的因子有许多,如NDVI,SAVI,TSAVI等,在长期实验过程中得出NDVI是指示植被生长状态以及植被覆盖情况的最佳指示因子,因此,首先计算NDVI,用公式表示为:

式中:ρNIR和ρR分别为近红外波段和红光波段的反射率值。

然后利用像元二分模型计算植被覆盖度,该模型假设像元由植被和非植被线性混合,将植被覆盖度定义为像元植被指数与非植被指数之间的线性差值,用公式表示为:

式中:NDVIveg是植被覆盖下的NDVI值; NDVIsoil是非植被值,因此,NDVIsoil和NDVIveg的取值是计算植被覆盖度的关键。理论上NDVIsoil应该接近于0的固定值,但实际中NDVIveg和NDVIsoil受环境、植被类型和生长状况等因素的影响,也会随区域的不同而有所变化。目前,NDVIsoil和NDVIveg的取值主要有3种方法:(1)根据已有研究结果取经验值;(2)根据NDVI图像中的灰度分布,取值置信区间;(3)分别取整景NDVI图像中的最大值和最小值。本文主要针对天然植被,因此需将研究区内的耕地、水体、建筑用地进行掩模处理,在以往研究中得出耕地掩模的下限NDVI=0.18,水体的NDVI值为负值,建筑用地的下限NDVI=0,用该值运算可以通过掩模计算将研究区内耕地提取出来。结合前人研究成果和实际情况对NDVIveg和NDVIsoil进行科学取值,不同程度的植被群落像元的NDVI范围处于0.3~0.8之间。确定NDVI的值之后,为了将不同时期和空间位置上的植被覆盖度更好地比较分析,且经多方案试验并参考野外考察结果以及参照土地利用现状调查技术规程以及《林地分类标准》等相关分级文献后,决定将其划分为5个等级[15]:Ⅰ级,0.75~1.0,极高覆盖度;Ⅱ级,0.6~0.75,高覆盖度;Ⅲ级,0.4~0.6,中等覆盖度;Ⅳ级,0.15~0.4,低覆盖度;Ⅴ级,0~0.15,极低覆盖度。Fc所对应的值越大,表明植被覆盖度越大,植被生长越好。

为研究植被整体的发育和变化情况,本文还应用一个综合指标“植被总量指标”,用于表征植被面积在全区所占比例[15],即:

式中:V为植物总量指标;A为研究区总面积m2;R为遥感图像空间分辨率m;Fc,i为第i个像元的植被覆盖度;N为全区像元总数。由于Fc的相对性,V也只有相对意义,可用于不同时期植被发育整体情况的比较。

3 结果与分析

岷江上游流域在1994-2014年期间植被覆盖度总体呈现出下降趋势,特别是在2008年汶川大地震的强烈干扰下,下降尤为明显。图3为植被覆盖度等级分类统计图,研究结果着重从植被覆盖度的数量、时空变换、影响因素3个方面进行探讨分析。分析得出,Ⅰ级植被覆盖度下降面积达19.2%,主要向中低等级转变,这对原本就脆弱的岷江上游流域生态环境造成不可逆向的破坏,同时威胁着长江中下游的生态平衡和影响成都平原的发展。

3.1 1994-2014年岷江上游流域植被覆盖度数量变化

表2为1994-2014年各级植被覆盖度的面积变化情况。从表2可以看出,1994-1999年Ⅰ级植被覆盖度的面积减少3 485.44 km2,Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级植被覆盖度的面积分别增加1 456,367.36,271.04,1 384.32 km2(1999年数据变化波动较大,其原因为在汶川下方有一块积云,导致该年份波动较大,但不同年份之间有波动增长趋势);1999-2004年Ⅰ级植被覆盖度面积增加2 441.6 km2,Ⅱ级覆盖度和Ⅲ级覆盖度面积分别减少1 646.4 km2,788.48 km2, Ⅳ级植被覆盖度面积基本没变,Ⅴ级植被覆盖度面积增加1 413.12 km2;2004-2009年Ⅰ级植被覆盖度面积减少560 km2,Ⅱ级植被覆盖度、Ⅲ级植被覆盖度和Ⅳ级植被覆盖度面积分别增加327.04,250.88,1 184.96 km2,Ⅴ级植被覆盖度面积减少1 247.68 km2;2009-2014年Ⅰ级植被覆盖度面积减少4 309.76 km2,Ⅱ级、Ⅲ级植被覆盖度面积分别增加3 053.12,739.2 km2,Ⅳ级植被覆盖度面积减少805.36 km2,Ⅴ级植被覆盖度面积增加1 475.36 km2。

从1994-2014年整体上看,Ⅰ级植被覆盖度面积减少5 803.6 km2,减少比例为32.05%,Ⅱ级植被覆盖度和Ⅲ级植被覆盖度面积分别增加3 189.76 km2和568.96 km2,增加比例分别为150.69%和40.13%,Ⅳ植被级覆盖度和Ⅴ级植被覆盖度的面积也分别增加660.8 km2和1485.12 km2,增加比例分

别为122.92%和663%。据此,岷江上游流域20年间植被覆盖度整体呈现向低等级转换趋势,植被覆盖度逐渐降低。

3.2 植被覆盖度时空变化

由图3可知,1994年除在黑水县、理县、汶川和茂县具有典型的干涸河谷区之外,全区的植被态势覆盖全面,植被生长态势好。1999年全区植被覆盖有明显变化,在松潘县以北和小娃沟、渔子溪、西河、岷江干流流域沿岸以及黑水县西北植被覆盖度变化明显向低等级转变,黑水河、孟屯沟流域干涸河谷区植被覆盖度向高等级转变。2004年松潘境内、渔子溪沿岸植被覆盖有明显好转,但是依然存在部分地区植被覆盖较低,黑水、茂县、理县、汶川的干涸河谷区在扩大。2009年全区植被态势良好,全区干涸河谷区面积有明显减少,松潘县以北岷江流域植被态势正在逐渐恢复,但是在汶川境内岷江主干流的植被覆盖度遭到严重破坏。2014年全区植被普遍下降,松潘县境内植被遭到破坏最为严重,黑水河、孟屯沟、杂谷脑河、渔子溪流域干涸河谷区面积骤增。

从1994-2014年植被覆盖度图可以得出,全区植被覆盖度正在逐渐降低,松潘县和黑水河、孟屯沟、杂谷脑河、渔子溪流域干旱河谷区面积在逐渐扩大。

图3 1994-2014年植被覆盖度分类等级图Fig.3 Vegetation coverage classification grade map from 1994 to 2014

覆盖度等级 面积/km2 1994-2004年 1994年1999年2004年2009年2014年变化面积/km2变化比例/%Ⅰ级18 110.414 624.9617 066.5616 506.5612 296.8-5 803.632.05Ⅱ级2 116.83 572.81 926.42 253.445 306.563 189.76150.69Ⅲ级1 417.921 785.28996.81 247.681 986.88568.9640.13Ⅳ级537.6808.64828.82 013.761 198.4660.8122.92Ⅴ级2241 608.321 581.44333.761 709.121 485.12663

3.3 影响因素分析

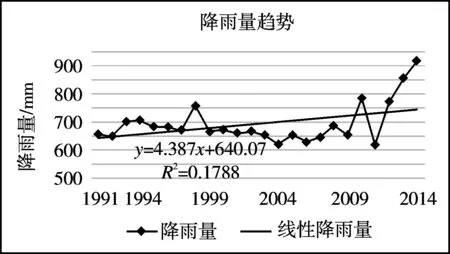

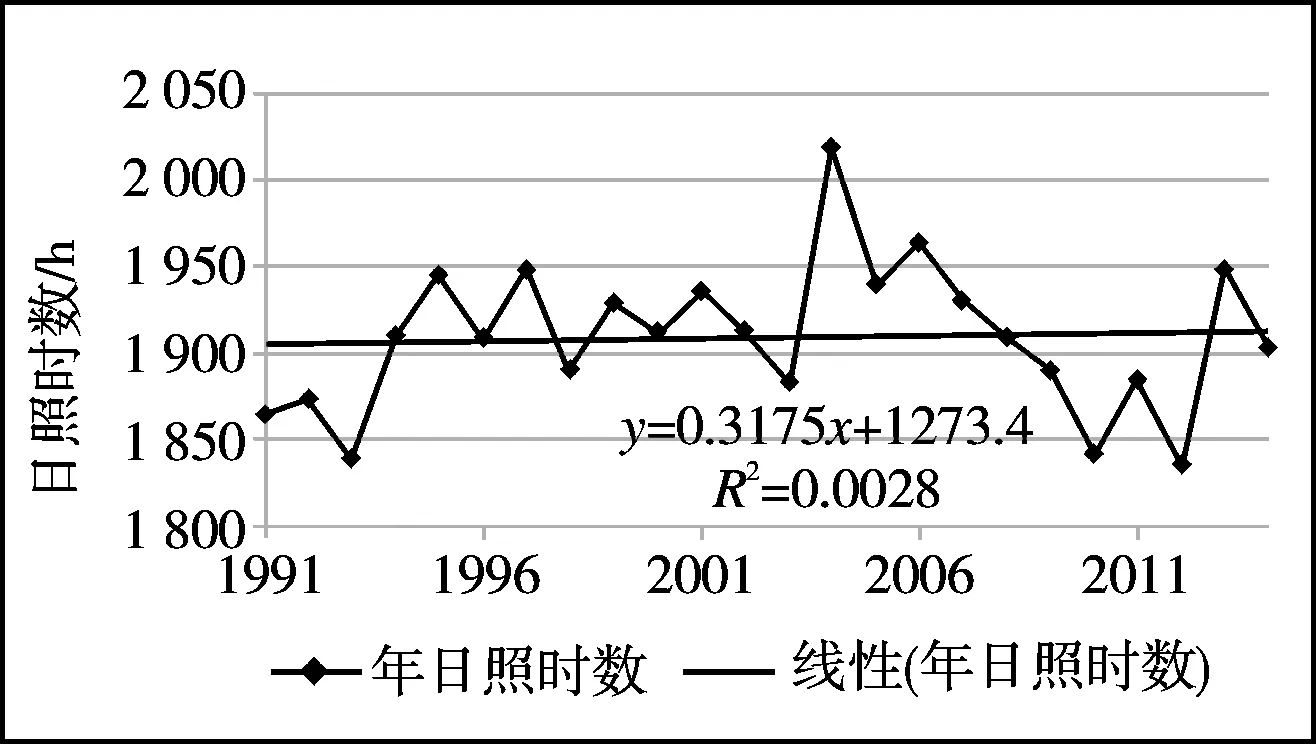

岷江上游流域特有的气候类型和自然环境以及人类社会活动等因素造成其植被生长的独特性。降雨量和气温对植被的生长有着重要的决定因素,1994-2014年,20年间岷江上游流域降雨量和气温都呈现一个上升趋势,特别是在2008年汶川大地震之后降雨量和气温的变化波动剧烈(图4、图5),结合植被覆盖度图得出,植被覆盖度的变化与当地降雨量和气温呈负相关关系。结合研究区的降雨特点,研究区内降雨主要集中在夏季,大多以暴雨为主,这对研究区内的水土流失以及对植被的生长极其不利,且降雨量以暴雨的形式逐渐增加对干涸河谷的不断冲刷及扩大具有直接影响,对流域地区人类活动产生直接影响。从图6可知,年日照时数的增加对植被光合作用的增加有益,但是温度的升高影响植被的光合作用,这将导致植被直接枯萎。从图7可知,气温的升高以及日照时数的增加导致平均相对湿度下降,这对原本就炎热的气候来说,使得植被生长环境更加恶劣,对土壤含水量的蒸发和植物的蒸腾作用不断加强,直接影响到植物从土壤中吸取营养物质和植物的光合作用;气温的升高也使得湿润河床正在逐渐干涸化,影响植被的生长,也是干旱河谷不断扩大的直接原因。由图8可知,植物总量指标总体上呈现出下降,植物总量少,直接影响植被群落的稳定性。

由于区域内水资源和森林资源丰富,改革发展前期对区域内资源的不合理开发,大量砍伐树木以换取短暂的经济发展,导致植被覆盖度降低。在改革发展中期,水资源充沛,在该流域地区建有许多大大小小的水利发电站,水电站的修建及水库的修建和管道的铺设都对区域环境造成严重破坏。特别是在2008年汶川大地震的影响下,对该流域的水电站造成严重破坏,对该流域的发电站的水库的维修、取水管道的再铺设工程以及发电站的重建等对区域产生巨大的影响。在2008年后,人类活动越加频繁,自然资源的不合理开发以及保护工程实施不够及时与完备,也是造成2008年后植被覆盖度迅速降低的主要因素。

图4 气温变化趋势Fig.4 Trend of temperature change

图5 降雨量趋势Fig.5 Rainfall trend

图6 年日照时数Fig.6 Annual sunshine hours

图7 年平均相对湿度Fig.7 Annual average relative humidity

图8 植物总量变化Fig.8 Total plant change

4 结论

应用像元分解法提取岷江上游流域植被覆盖度得出,从1994-2014年岷江上游流域植被覆盖度总体呈现下降趋势,下降速度为2.27,且植被覆盖度的稳定性也在降低。1994-2014年20年间Ⅰ级植被覆盖度面积减少5 803.6 km2,Ⅱ级植被覆盖度、Ⅲ级植被覆盖度面积分别增加3 189.76 km,568.96 km2,Ⅳ级植被覆盖度、Ⅴ级植被覆盖度面积分别增加1 485.12,660.8 km2。不同等级植被覆盖度相互转换,研究区内仍以Ⅰ级和Ⅱ级植被覆盖为主,但是Ⅴ级面积不断增加,且Ⅰ级植被覆盖度在逐渐向其他等级转换,影响区域环境生态平衡。植被覆盖度的空间格局与变化表现出岷江上游流域干流和支流沿岸减少,与河流的走势表现出一致性,岷江上游流域干涸河谷面积不断增加,与研究区内的降雨与气温变化以及人类频繁活动所造成的结果相吻合。应加强对岷江上游流域的植被生态的保护以及科学合理地开发和利用岷江上游流域资源,从而实现区域植被生态的可持续发展。