基于情绪智力理论的医务人员微笑状况研究*

2019-03-28林安顾翔周晓刘虹

林 安 顾 翔 周 晓 刘 虹

①东南大学附属中大医院溧水分院医务科 江苏南京 211200

②南京医科大学人文医学协同创新中心 江苏南京 210029

1 微笑服务的情绪智力理论

情绪智力是传统智力所忽视的一种智力,它主要研究情绪在智力活动中的功用,主要的功能是认知情绪、破译情绪,最终能够处理情绪类信息与问题。1995 年,美国情绪智力大师戈尔曼在《情绪智力》一书中较系统地论述了情绪智力的内涵、形成、变换以及培养等问题,初步形成了戈尔曼学派情绪智力理论体系。戈尔曼将情绪智力界定为五个方面:一是认识自己情绪的能力;二是妥善管理自己情绪的能力;三是自我激励的能力;四是理解他人情绪的能力;五是人际关系的管理能力[1]。

微笑服务不是机械化的服务,不是应付式的服务,它一定带有服务者本身的感情,随后传达出丰富的感情色彩,最终被服务接受者感知到。因此,微笑服务从产生到传播、再到接受,每段过程都包含着情绪智力,一旦服务者掌控不好,就会使得微笑服务的内涵变质,尤其在医患矛盾突出的当下,情绪智力理论对研究医务人员微笑服务更具有重要的启示作用。基于情绪智力理论,笔者认为医务人员在微笑服务中所展现出的情绪智力可分为以下五种能力:

一是情绪察觉能力。医务人员在提供微笑服务时,不仅仅是服务的输出,还有情绪的输出,察觉自我情绪能够更好地表达正面情绪,克制负面情绪,提供真心的微笑服务。

二是情绪管理能力。医务人员在医疗服务过程中,会因为外界因素的干扰和内生情绪的作用而异化出不良情绪,比如嘈杂的环境、突发的事故、急增的患者等,与自己原有的正面情绪相违背,这个时候最重要的就是管理自我情绪,使得服务重回正轨。

三是情绪激励能力。当医务人员提供微笑服务却得不到患者的回应,甚至当患者认为微笑是虚伪的假面时,就会产生焦躁、失落、怀疑的负面情绪,最终否定微笑服务的作用,而这时激励自己保持微笑服务,传递正能量情绪的能力就显得尤为重要。

四是情绪理解能力。微笑服务的对象是患者,观察患者语言、神态、动作,试图理解患者是医务人员在医疗服务过程中必须保持的一种态度,而这种态度就是一种关爱他人、理解他人情绪的能力。

五是情绪关系协调能力。微笑服务所涉及的不是单一的医生与患者的关系,而是患者性格多样、诊疗环境多变的复杂的网状关系。情绪关系协调能力就是理顺微笑服务中各种关系,做出恰当服务选择。

2 微笑服务是工作心态的反映

2.1 微笑服务反映了医务人员热情的工作心态

微笑服务的情绪察觉能力使得医务人员不断地去探索、察觉周遭的就医环境,让医务人员能够更快、更自然地融入到陌生的环境中,而这种能力所呈现的就是医务人员热情的工作心态:敢于去察觉、乐于去捕捉患者的情感,让患者感受到医务人员的亲切与善意。

2.2 微笑服务反映了医务人员自制的工作心态

微笑服务的情绪管理能力使得医务人员能够在顺境中或者逆境中、熟悉的或者陌生的环境中、同质的或者异化的环境中保持正确的工作态度与理念,这种能力所折射的就是医务人员自制的工作心态:不因为熟悉或者同质而弱化微笑服务的形式,不因为陌生或者异样发生而不愿提供微笑服务,最终使得微笑服务成为一种伴随一生的工作态度。

2.3 微笑服务反映了医务人员自信的工作心态

微笑服务的情绪激励能力使得医务人员面对焦躁、失落、怀疑的负面情绪时能够泰然处之,不断保持正能量的输出,这实际上就是自信的工作心态的表现,即使遇到沟通挫折、信息传达错误、理解不对称等情况,也能不断激励自己,保持微笑,全心全意为患者提供更好的服务。

2.4 微笑服务反映了医务人员理解宽容的工作心态

微笑服务的理解能力使得医务人员能够通过各种途径去理解患者感受,表达对患者的关爱,这正是医患沟通中不可或缺的理解、宽容的工作心态,它通过微笑的方式向患者传递出温暖、宽容、鼓励、接纳、谅解、关心等细微的暖心的正面情绪,使得医患关系更加融洽。

2.5 微笑服务反映了医务人员从容的工作心态

微笑服务的情绪关系协调能力使得医务人员能够理清多样、多变、多元的网状情绪关系。这种复杂情绪处理能力只有在从容淡定的心态下才能够更有效地发挥,尤其在错综复杂的医患关系处理中,医务人员所展现的淡定从容的心态往往能够让患者感觉到安全感与依赖感,甚至可以做到一个微笑就能够消除患者对疾病的恐惧,取得患者的全部信任。

3 调查对象与方法

3.1 调查对象

通过分层抽样选取江苏省(南京、苏南、苏中、苏北四个地区)8家三级医疗机构的临床、护理、行政岗位医务人员作为研究对象。

3.2 方法

3.2.1 研究方法

本研究通过横断面调查,采用问卷法、文献分析法以及比较研究法进行补充。问卷内容分为基本情况和微笑服务相关问题。共发放1 000份医务人员问卷,回收820份,回收率为82.0%;共发放1 000份患者问卷,回收807份,回收率80.7%。

3.2.2 统计学方法

对检查后的有效问卷采用EpiData 3.1录入数据,采用SPSS 22.0统计软件建立数据库,进行描述性分析及χ2检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

4 结果与分析

4.1 医务人员微笑状况

本次调查,医务人员选择“从不微笑”为15人(1.8%),选择“有时微笑”为248人(30.1%),选择“经常微笑”为441人(53.5%),选择“总是微笑”为116人(14.2%)。

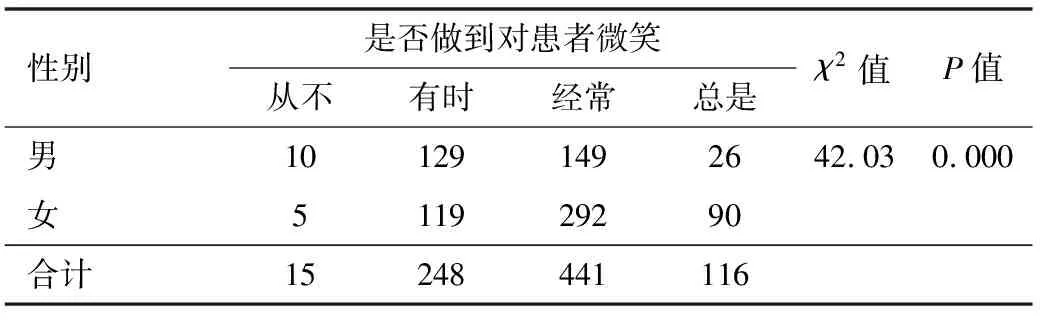

进一步研究,不同性别的医务人员微笑频率差异有统计学意义(χ2=42.03,P<0.05)。女性医务人员对患者总是保持微笑的人数是男性医务人员的2倍左右,达17.8%,见表1。

表1不同性别医务人员微笑频率的区别

性别是否做到对患者微笑从不有时经常总是χ2值P值男101291492642.030.000女511929290合计15248441116

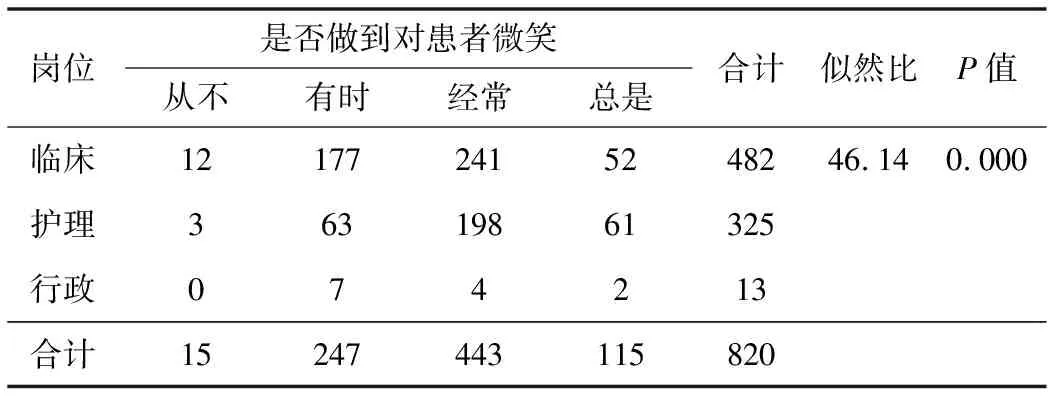

不同岗位的医务人员微笑频率差异有统计学意义(似然比为46.14,P<0.05),其中,护理人员选择“总是微笑”的比例最高,达到18.8%,行政人员选择“总是微笑”的比例最低,为15.4%,见表2。

表2不同岗位医务人员微笑频率的区别

岗位是否做到对患者微笑从不有时经常总是合计似然比P值临床121772415248246.140.000护理36319861325行政074213合计15247443115820

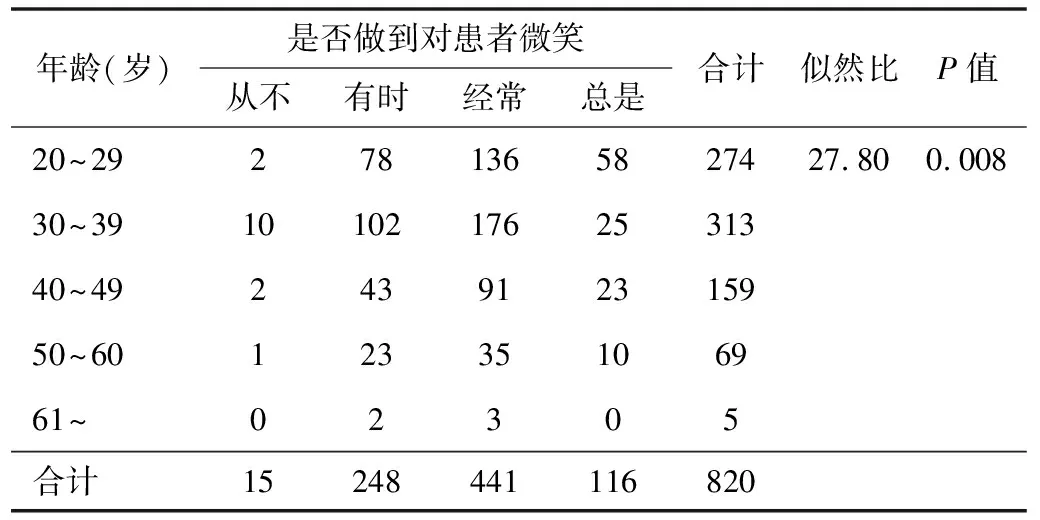

不同年龄的医务人员微笑频率差异有统计学意义(似然比为27.80,P<0.05),20岁~29岁的医务人员选择“总是微笑”的比例最高,为21.2%,61岁以上的医务人员选择“总是微笑”的比例为0%,医务人员越年轻,越加注重医疗服务时的微笑频率,见表3。

表3不同年龄医务人员微笑频率的区别

年龄(岁)是否做到对患者微笑从不有时经常总是合计似然比P值20~292781365827427.800.00830~39101021762531340~49243912315950~6012335106961~02305合计15248441116820

4.2 医务人员微笑动机

针对微笑动机的调查显示,选择“微笑是礼貌表现形式”为113人(13.8%),选择“微笑是为了缓和医患关系”为134人(16.3%),选择“微笑是对患者的人文关怀形式”为335人(40.9%),选择“微笑是内在品质与教养”为166人(20.2%),选择“微笑是工作需要培养出来的能力”为72人(8.8%)。由调查可知,30%左右的医务人员认为微笑仅仅是一种礼貌表现或者是缓和医患关系的一种工具,对微笑服务的认识仅停留在工具层面,没有内化为内在属性。

4.3 医务人员微笑状况影响因素

针对微笑影响因素的调查显示,选择“心情不好或工作压力大”为200人(24.4%),选择“职业倦怠”为182人(22.2%),选择“患者及其家属的态度不好”为278人(33.9%),选择“平时不苟言笑”为28人(3.4%),选择“患者病情严重”为74人(9.1%),选择“没必要保持微笑”为11人(1.3%),选择“医学职业特点”为47人(5.7%)。其中认为患者及其家属态度不好的医务人员占比最大,超过1/3。

4.4 医务人员微笑技巧认知状况

针对微笑技巧认识的调查显示,选择“彬彬有礼即可”为336人(41.0%),选择“发自内心即可”为418人(51.0%),选择“应当注重微笑的弧度、牙齿、颧骨和下颚状态”为27人(3.3%),选择“应当达到笑露八齿”为39人(4.7%),90%以上医务人员认为微笑更多是一种礼貌性内在气质,不到10%的医务人员认为微笑服务有一定的规范与技巧。

5 微笑服务的问题分析

5.1 微笑服务中情绪察觉能力不够

本次调查,医务人员认为自己能够经常保持微笑的为441人,患者认为医务人员经常保持微笑的仅为92人。可见,医务人员在微笑服务过程中情绪察觉能力不够。

一方面,这与医务人员自身的素质有关,有些医务人员天生情绪认知能力欠缺,认为医疗服务就是治病救人,从而不重视微笑服务;另一方面,由于医疗活动是一项高密度且需全神贯注的活动,医务人员在执业活动中,常常因为过度专注于专业活动,而忽略自己的情绪输出,抑或形成情绪察觉错觉,从而难以顾及微笑服务。

5.2 微笑服务中情绪管理能力不强

本次调查,当受到患者指责时, 336人(40.7%)会不顾患者的情绪,选择一味地解释,更有甚者会选择反驳,这反映了医务人员情绪管理能力不强,对微笑服务的真实内涵认识不到位。进一步分析,笔者认为医务人员在接诊耐心上、倾听意识上、解释方法上也存在重大问题。

5.2.1 微笑服务中接诊耐心不足

本次调查,不到三成的患者认为医务人员在首诊中能够提供4分钟~6分钟的接诊时间,说明医务人员的耐心不足。医务人员一旦缺少耐心,就容易陷入烦躁的状态,甚至产生情绪失控,更谈不上微笑服务,取而代之的是厌烦的微表情。

5.2.2 微笑服务中倾听意识不够

本次调查,40.8%的医务人员认为在患者讲诉时间超过2分钟就应该打断,说明医务人员的倾听意识不强。当医务人员缺乏倾听时,一定经历了从耐心到厌烦的过程,情绪大幅波动,微笑服务也会随之终止。

5.2.3 微笑服务中微表情流露不重视

本次调查,仅有148人(17.9%)没有流露不耐烦患者的微表情。当医务人员不友善的微表情流露多了,极易形成一种习惯,融合到微笑服务中,就会使得笑容的形式不再真诚,笑容的内涵不再真切,微笑服务也便成了一种形式。

5.3 微笑服务中情绪激励能力不足

本次调查,遇到问题时,选择“最容易出现的情绪为烦躁、焦虑、厌烦等负面情绪”的人占63.2%,说明医务人员遇到挫折时容易产生负面情绪,情绪激励能力不足。当医务人员提供微笑服务得不到患者回应时,往往认为微笑服务是可有可无的形式。其实,有些时候只不过是患者不善表达, 抑或医务人员对患者的理解不到位,而这时,需要的是医务人员不断地激励自己,提升自己的感悟能力和对患者的理解。

5.4 微笑服务中情绪理解能力有待提高

本次调查,43.5%的人认为“时间有限,即使知道患者情绪,也很难在微笑服务中仔细解释病情”,说明医务人员虽然能够理解患者需求与情绪,但难以付出具体行动,情绪理解能力仅停留在意识层面,没有落实到实际工作中。其实,情绪理解能力细化到微笑服务中就是在每一次的医疗服务中尽可能地去理解每一个患者的情绪,提供最适合的医疗方式,真正做到以患者为中心。

5.5 微笑服务中情绪协调能力有待升级

共情式微笑服务是微笑服务中情绪协调能力的终极体现,其目的在于能够让医务人员设身处地想象患者的状况、感受、难处,进一步理解患者的困境。本次调查显示,83.6%的医务人员认为自己可以做到主动体验患者的主观感受,而只有36.9%的患者认为医务人员理解自己的感受,这说明医务人员在“懂得共情”与“做到共情”之间存在很大差距,情绪协调能力有待提升。

6 改善医务人员微笑服务的实践途径

微笑可以拉近医生与患者的距离,微笑可以温暖患者的心灵,有时医生的微笑甚至还可以治愈患者的疾病[2],提升医务人员微笑服务有助于整体医疗质量的提高。微笑服务的提升不局限于微笑技巧的提升,也包含微笑服务态度的提升,更包含人文素质的提升,实际上微笑服务是人文医学的基本要求,是医者人文关怀能力的表征。

6.1 开设礼仪培训,训练微笑服务技巧

目前医学院校已经开设了医患沟通培训课程,包括医学法学、医患沟通学等专业课程,训练医学生的沟通技巧与语言修养,但没有开通相关的礼仪课程,教授微笑服务技巧,因此医学生难以清晰地形成微笑服务的具体概念。2002年4月,国际医学教育专门委员会发布了本科《医学教育全球最低基本要求》,阐述了医学院校毕业生应具备的7种基本核心能力及60条要求,其中就包括相关的礼仪培训。国内医学院校应当开设礼仪培训选修课程,在临床授课时也应当强调微笑服务的重要性及传授微笑服务的一些技巧细节,比如门诊导医护士在接待患者时应当做到笑露八齿,医务人员在医疗服务过程中应当保持口腔清洁,没有异味等。

6.2 加强微笑服务宣传,营造良好氛围

往往不是医务人员不重视微笑服务,而是微笑服务的氛围不太浓厚。因此,医院应当加强微笑服务宣传工作,比如,定期举办微笑服务评比大赛,寻找最美笑脸等活动,让微笑服务成为医务人员心之所想,心之所向。医院可充分利用门诊显示屏、标识标牌、宣传栏等宣传工具加强微笑服务宣传,促进微笑服务认知,提高患者对医务人员的理解,营造和谐的就医环境。

6.3 加强医学人文教育,促进微笑服务升级

有人说:“尽管医学应以医生和患者的人格交流为基础,现在却已濒临崩溃。”[3]医学在教授的过程中,往往更多地偏重于技术的教导,而忽略了医学生人文素养的培养,吴阶平院士表示:“医学现代化的一个必要标志就是:医学活动本身是否具有对生命的终极关怀的精神体现。技术只有在这样的精神境界下才有意义和价值”[4],微笑服务的核心理念就是以“患者”为中心,微笑服务渗透在诊疗、检查、护理和康复过程中,而只有以医学人文精神为指引,加强医学人文建设,才能将微笑服务与医疗技术真正融合,焕发出新的医疗特色,提升整个医疗境界。