复春散Ⅱ号外涂联合瘢痕移除原位皮肤再生法治疗烧伤后瘢痕增生临床研究

2019-03-28郭洪耀王志甫

郭洪耀,王志甫

1. 河南省南阳市中医院烧伤整形科(南阳473000);2.河南省南阳市中医院中医内二科(南阳473000)

目前,临床治疗烧伤后瘢痕增生的措施较多,包括类固醇注射疗法、压力疗法、脉冲光治疗及硅酮敷料等,但整体效果不佳[1-3]。瘢痕移除原位皮肤再生法也是临床治疗烧伤后瘢痕增生的重要措施,可有效消除或缓解创面疼痛所致不良刺激,改善局部微环境,保护具备潜在再生能力瘀滞带组织,减少烧伤创面组织坏死,促使残存皮肤组织生理性修复,取得了一定效果[4]。 中医认为烧伤后瘢痕增生发病原因在于金刀水火之伤,余毒未净,加之感染外邪以致脉络瘀阻、血瘀毒滞、湿热搏结,故治疗应注重止痒、软坚散结、活血化瘀、疏通脉络[5]。复春散Ⅱ号为中医治疗烧伤的重要药物,有软坚散结、止痛止痒、活血化瘀、通经活络功效,极其适用于烧伤后瘢痕增生。本研究选取我院78例烧伤后瘢痕增生患者,探讨复春散Ⅱ号外涂联合瘢痕移除原位皮肤再生法应用价值。报告如下。

资料与方法

1 一般资料 选取我院烧伤后瘢痕增生患者78例(2010年5月~2018年5月),随机数字表法分为研究组(n=39)与对照组(n=39),研究组中男26例,女13例,平均年龄(39.79±5.81)岁,Ⅱ度烧伤14例,Ⅲ度25例,腐蚀性烧伤4例,热液烫伤8例,火焰灼伤27例,烧伤部位:头颈部13例,躯干8例,四肢18例;瘢痕厚度(5.38±1.13)mm,瘢痕形成时间 (3.41±1.22)月;对照组中男28例,女11例,平均年龄(40.10±6.08)岁,Ⅱ度烧伤16例,Ⅲ度23例,腐蚀性烧伤6例,热液烫伤11例,火焰灼伤22例,烧伤部位:头颈部13例,躯干6例,四肢20例;瘢痕厚度(5.41±1.09)mm,瘢痕形成时间 (3.39±1.26)月;两组性别、年龄、烧伤程度、烧伤类型、烧伤部位、瘢痕厚度、瘢痕形成时间等临床资料均衡可比(P>0.05),且本研究经我院伦理委员会批准。

2 治疗方法

2.1 对照组:采取瘢痕移除原位皮肤再生法,创面处理:①初期给予简单清创,清洗创面,剪除死皮,清理异物,针对存在水疱创面,若其>3 cm则采取消毒针刺破;头颈部烧伤患者采取湿润暴露疗法,将湿润烧伤膏经消毒压舌板均匀涂抹于创面(约1 mm厚度),间隔4 h更换1次;若为寒冷季节及躯干、四肢烧伤患者,则采取湿润包扎疗法,清创后于创面均匀涂抹2 mm左右湿润烧伤膏,经无菌棉垫予以包扎,间隔12 h更换1次药物;②伤后6~20 d,深度创面通常进入坏死组织液化期,采取湿润暴露疗法者涂药厚度可略<1 mm,间隔3~4 h更换1次药物;采取湿润包扎疗法者治疗措施不变;③伤后21~28 d,创面坏死组织通常基本清除,采取湿润暴露疗法者可改为间隔6~8 h更换1次药物,采取湿润包扎疗法者每日更换1次药物;④待创面愈合,于创面外涂湿润烧伤膏2~3周,保护新生皮肤组织;全身治疗:针对烧伤面积>5% TBSA患者,适当给予补液;针对烧伤面积>10% TBSA患者,给予抗休克干预,并参照末梢循环、心率与精神状态、尿量等及时调节补液量和补液速度;针对存在创面感染者,给予经验性抗感染干预,随后参照创面细菌培养与药敏试验结果调整抗生素药物。

2.2 研究组:于对照组基础上加用复春散Ⅱ号(红花、血竭、人参、熟粉各25 g,海螵鞘15 g,冰片、滑石、松香、没药各20 g,龙骨37 g,枯矾5 g),清洗创面,擦干,以1∶6(1 g∶6 ml)比例调节春散Ⅱ号及生理盐水,搅拌为糊状,均匀涂抹于创面,完全覆盖瘢痕组织与周边正常皮肤约0.5 cm,指腹按摩约5~10 min,2~3次/d。

3 疗效评定标准 皮肤客观触摸感和正常皮肤类似,瘢痕处质地、厚度与周边正常皮肤接近,刺痛、瘙痒等症状消失为显效;皮肤客观触摸感及瘢痕处质地、厚度与周边正常皮肤较接近,刺痛、瘙痒等症状有所缓解但未消失为有效;未至上述标准为无效;(显效+有效)/总例数×100%=总有效率[6]。

4 观察指标 ①统计两组临床疗效。②统计两组治疗前及治疗2个月后瘢痕状况及生存质量分值,其中瘢痕状况依据温哥华瘢痕量表(VSS)对皮肤柔软度、血管分布、厚度、色泽予以评估,共15分,分值越高瘢痕越严重;生存质量依据中文版精简烧伤健康量表(BSHS-B)对一般健康、社会功能、心理功能及躯体功能评估,共360分,分值越高生存质量越好[7]。③统计两组治疗前及治疗2个月后应对方式评分,依据医学应对方式问卷(MCMQ)对屈服、回避、面对评估,其中屈服及回避分值越低越好,面对分值越高越好[8]。

结果

1 两组临床疗效比较 研究组总有效率(94.87%)高于对照组(76.92%)(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较[例(%)]

注:与对照组比较,#P<0.05

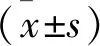

2 两组VSS分值比较 治疗前两组皮肤柔软度、厚度、血管分布、色泽及总分分值间无显著差异(P>0.05),两组治疗2个月后柔软度、厚度、血管分布、色泽及总分分值较治疗前降低,且研究组低于对照组(P<0.05),见表2。

3 两组BSHS-B分值比较 治疗前两组一般健康、社会功能、心理功能、躯体功能及总分分值间无显著差异(P>0.05)。两组治疗2个月后一般健康、社会功能、心理功能、躯体功能及总分分值较治疗前增高,且研究组高于对照组(P<0.05)。见表3。

表2 两组VSS分值比较(分)

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

表3 两组BSHS-B分值比较(分)

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

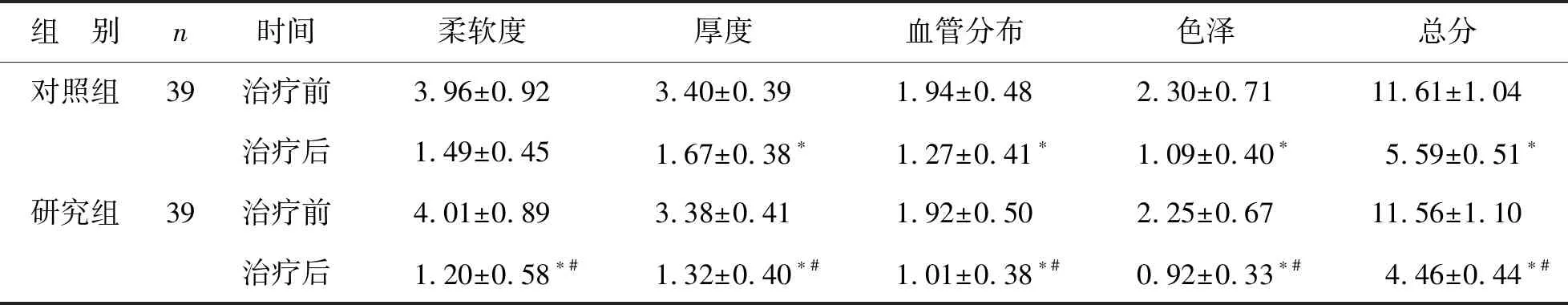

4 两组MCMQ分值比较 治疗前两组屈服、回避、面对分值间无显著差异(P>0.05),两组治疗2个月后屈服、回避分值较治疗前降低,面对分值较治疗前增高,且研究组屈服、回避分值低于对照组,面对分值高于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组MCMQ分值比较(分)

讨论

瘢痕移除原位皮肤再生法为烧伤后瘢痕增生重要治疗措施,其主要是把烧伤组织置于生理性湿润环境,并液化清理坏死组织,促使残存皮肤组织进行再生修复,可有效保护、修复创面。瘢痕移除原位皮肤再生法关键操作环节在于液化清理坏死组织,并培养残存皮肤组织,且其具备操作简单及对无菌操作、无菌环境无严格要求等优势。相关研究表明,正常皮肤组织具备良好亲脂性,而坏死组织亲脂性不佳,因此在瘢痕移除原位皮肤再生法中,通过于创面涂抹脂溶性湿润烧伤膏,正常及具备存活能力的细胞可主动亲和湿润烧伤膏,坏死组织则会被隔离及液化排出,阻止其侵袭正常细胞[9]。同时,湿润烧伤膏可于创面构成屏障,及时清理坏死组织,减少高代谢反应发生、减轻全身炎性反应程度,并能于创面形成药物膜,避免创面水分蒸发,利于减少液体丢失,对烧伤初期抗休克干预具有积极意义。此外,烧伤后瘢痕增生部位多存在不同程度疼痛感,主要是因致伤因素间接或直接损害痛觉神经末梢,而瘢痕移除原位皮肤再生法可通过避免创面水分蒸发而防止神经末梢干燥,减少外界刺激,并松弛汗毛立毛肌,减轻水肿及组织缺氧程度,改善局部微循环,以此减轻疼痛程度[10]。另有相关研究表明,瘢痕移除原位皮肤再生法中所应用的湿润烧伤膏包含活血化瘀成分,可通过改善微循环而阻止创面形成血栓,预防组织进行性损伤,以此促使创面残余组织吸收湿润烧伤膏内营养成分,促使潜能再生细胞转为干细胞,于原位增殖分化为不同组织细胞,并再生皮肤组织器官,实现创面生理性修复[11]。

近年来,中医多靶点作用机制在烧伤后瘢痕增生治疗中的作用与独特优势逐渐引起临床广泛关注,中医认为烧伤后瘢痕增生是由瘀血、体内浊气、邪毒及经络痹阻等所致,疾病治疗重点在于软坚散结、活血化瘀、疏通经络等[12]。本研究所用复春散Ⅱ号中红花、血竭及人参成分为活血益气常用中药,均匀涂抹于创面后可透过皮肤表层吸收,渗入血液循环,清除部分留滞于机体的沉积物、毒素,加快局部堆积的致痛化学介质及无菌性炎性产物清除,实现消肿止痛、活血化瘀,且能使血管内皮细胞退变,造成组织缺血,抑制瘢痕增生。同时,复春散Ⅱ号中枯矾、冰片及没药均为中医辅助治疗瘢痕的重要药物,其中冰片可杀除细菌,灭活或抑制乙型溶菌性链球菌、金黄色葡萄球菌及其他常见细菌,且具备良好镇痛效果,联合其他药物利于促进药物透皮吸收;海螵鞘为乌贼骨,含有丰富碳酸钙,包含谷氨酸、天冬氨酸、硫胺酸、壳角质等17种氨基酸与微量元素,能保护角质层,营养皮肤,还可去腐、生肌、收敛;而枯矾能收敛疮生肌。本研究结果显示,研究组总有效率高于对照组,且治疗2个月后VSS、BSHS-B及MCMQ分值改善幅度较对照组更加显著,表明采取瘢痕移除原位皮肤再生法及复春散Ⅱ号联合治疗方案,在改善烧伤后瘢痕增生患者瘢痕状况方面更具显著优势,可提高疾病整体治疗效果,且利于调节其对疾病应对方式,对改善患者生活质量具有积极意义。分析其原因主要在于:在瘢痕移除原位皮肤再生法治疗基础上,复春散Ⅱ号药方配伍研究,组方合理,药精力专,符合中医用药理论,诸药联用可共奏去腐生肌、收敛止血、利水消肿、行气止痛、活血化瘀及抗炎等功效。此外,复春散Ⅱ号具备简单易行及费用低廉等优势,还利于减轻患者家庭经济负担,易被广大患者接受。