相对剥夺与青年的主观幸福感

——基于cgss2013的实证研究

2019-03-28李文超

李文超

(华中科技大学,湖北 武汉 430074)

一、问题提出

在人文社会科学领域当中,“幸福感”是一个历史悠久且意义重大的命题,但对于其定义却一直存在着争论。在学术研究中,既有以外界标准界定的幸福,也有以情绪体验界定的幸福。但是现阶段得到学者广泛认可的是从个体自我评价角度来界定的幸福,即主观幸福感。它是指个体依据自己内定的标准对其生活质量所做出的整体性评价(Diener,1984)。

在幸福感研究当中,哪些因素影响了人们的主观幸福感一直是学界关注的重点。综合现有研究来看,影响居民主观幸福感的因素大致可以划分为四类:人口学变量(性别,年龄,职业,婚育状况,受教育程度等);经济因素(包括个人收入、地区经济发展等);社会因素(包括居住环境、民生状况、政治、社会网络等);主观因素(包括人格因素、自我效能感等)。

随着社会的进步和时代主题的发展,居民幸福感研究的关注点也在动态演进。特别是20世纪90年代以后,幸福研究具有更加明显的“社会情景”导向。作为一种重要的社会心态,幸福感不仅受制于个体行为,还取决于更高层次的环境结构,是反映社会发展与变迁的重要指标。从中国现实来看,经过近40年的经济高速增长,国民收入和居民物质生活水平都有了极大的提高,但伴随着经济和社会转型,社会结构迅速分化,阶层差距不断扩大并呈固化趋势,人们生活无力感、不安全感等失范心态加剧,相对剥夺感上升(李汉林等,2010),对居民的主观幸福感产生了一定的影响。而青年群体多出生于改革开放之后,身处个人奋斗与社会流动的黄金年龄,又适逢社会分化与流动不断加剧的变革时代,因此其面临的相对剥夺问题相较于其他群体而言更加突出。在这种大背景下,深入探究这种相对剥夺对青年居民的主观幸福感的影响就显得必要且重要。基于以上笔者将利用CGSS2013的数据探究相对剥夺对于青年居民主观幸福感的影响。

二、文献综述与研究假设

(一)文献回顾

相对剥夺这个概念是Stouffer等人在研究士兵的满意度时提出的,它主要指一个人在与比其成功的人进行比较时产生的失落感。现在研究者对于相对剥夺的阐释更多是在参照群体理论框架下进行的,但内涵并没有根本性的变化。相对剥夺理论在理论上又可进一步划分为:横向剥夺、纵向剥夺、预期剥夺。尽管国内外直接关注相对剥夺对幸福影响的文献不太多,但在探讨相对收入、不平等、社会比较等对幸福的影响时往往涉及相对剥夺问题。

除了关注相对收入以及相对社会地位对居民主观幸福感的影响,以往收入和收入变化对于幸福的影响也是相关学者关注的重点。如Clark et al.(2007)、Senik(2007)指出,人们过去的收入及他人收入水平都与幸福(或效用)负相关。Tella et al.(2010)利用德国的个人面板数据研究证实,个人收入水平的消极变化明显降低了居民的生活满意度。也有的学者关注了预期变化对幸福感的影响,如官皓(2010)在研究收入与幸福感的关系时发现,对经济状况的乐观预期对主观幸福感有显著的促进作用。

具体到青年群体的幸福感研究,相关研究主要关注个体特征变量以及社会、经济、心理等层面的指标对青年群体主观幸福感的影响,如杨东亮,韩枫(2015)的研究指出:性别、年龄、户口、流入时间等因素对青年流动群体主观幸福感没有显著影响,而反映经济影响的工作收入对青年流动个体幸福感有显著正向影响,社会地位与社会比较的影响较弱,喜欢城市、愿意融入城市等心理因素与幸福感提升密切相关。

通过文献综述我们发现,现有的关于相对剥夺对居民主观幸福感影响的研究,无论是横向剥夺、纵向剥夺、预期剥夺,其关注点都主要放在收入的比较上,对直接反映居民在社会结构当中所处位置的社会经济地位(或者叫做社会等级)关注明显不足;同时直接关注相对剥夺感与青年群体幸福感的研究也相对较少。因此本文将在既有研究的基础上,将横向剥夺、纵向剥夺、预期剥夺直接操作为个人感知到的社会经济地位的比较与变化,以探究相对剥夺对于青年居民主观幸福感的影响。

(二)研究假设

1.“不患寡而患不均”是中国传统的价值观念。Hirschman(1973)也提出,不平等可能使得处于劣势地位的人产生不满,即“负向隧道效应”;也可能会对个人产生激励而促成乐观的预期,即“正向隧道效应”,但“正向隧道效应”的产生要求社会具有很高的流动性,而中国现阶段利益固化、机会不均问题较为突出,这种正向效应可能并不明显(何立新、潘春阳,2011)。据此我们提出假设1:

H1:横向剥夺对青年居民的主观幸福感有负面影响。

2.纵向相对剥夺对于幸福的影响可能存在两种机制:一是消费的“棘轮效应”,相对收入消费理论认为,人们的消费具有一定程度的不可逆性,而当经济状况恶化时,既有的消费习惯和生活水准却难以改变,必然带来幸福感的降低;二是个人社会经济地位下降可能会引起人们的不适感,因此对于幸福感的损害较大。基于此,我们提出假设2:

H2:纵向剥夺会降低青年居民的主观幸福感。

3.对于未来的良好预期有利于良好心态和积极情绪的产生,从而提升幸福感,而相对悲观的预期则可能在一定程度上降低人们的主观幸福感。据此,我们建立假设3:

H3:预期剥夺对青年居民的主观幸福感有负面影响。

三、研究设计

(一)数据选择

本研究关注的是青年居民的相对剥夺与主观幸福感的关系,考虑到样本的合适性,故选取CGSS2013数据来进行分析。CGSS2013调查采用分层抽样的方式,在全国一共调查100个县/区中的480个村/居委会,每个村/居委会调查25个家庭,每个家庭随机调查1人,总样本量12000个,其中有效样本11438个。

(二)样本选择

本研究关注的主体为青年居民,因此首先需要界定“青年“这个概念。本研究沿用国家统计局对于青年群体的年龄划定,将青年群体的年龄范围划定为15-34岁,并根据这一标准筛选出相关样本,剔除相关变量缺失值后最终得到有效样本为1940人。

(三)因变量选取

本研究的解释变量为主观幸福感,按照相关定义,笔者将其操作为问卷当中a36(“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”)这个问题,按照等级从低到高共有5个答案:非常不幸福,比较不幸福,一般,比较幸福,非常幸福。

(四)核心自变量

这是本文的核心部分。本文的核心自变量为相对剥夺,相对剥夺在理论上又可划分为:横向剥夺,纵向剥夺以及预期剥夺三类。其中横向剥夺指个人与同时期的相关参照群体进行比较;纵向剥夺指个人在纵向的时间轴上所发生的变化,即与以前进行比较;预期剥夺指的是个人对未来可能变化的一种期待,即未来与现在的比较。同时,本文的相对剥夺是基于社会分化与社会流动的大背景下提出的,因此在操作化时选取的是直接的社会经济地位指标。基于以上,本文核心自变量操作化为:

横向剥夺:问卷中的问题b1(“与同龄人相比,您本人的社会经济地位是”),此问题共有四个有效答案:较高,差不多,较低,不好说,剔除缺失值和“不好说”,并设置成虚拟变量,以“差不多”为参照。

纵向剥夺:问卷中的问题b2(“与三年前相比,您的社会经济地位是”),此问题共有四个有效答案,上升了,差不多,下降了,不好说,剔除缺失值和“不好说”,并设置成虚拟变量,以“差不多”为参照。

预期剥夺:该变量由问卷中的a43a(“您认为您现在处在在哪个等级上”),和a43c(“您认为您10年后将会在哪个等级上”)两个问题生成。这两个问题均有10个选项,1-10表示从最底层到最高层,剔除缺失值,并用a43c减去a43a得到一个表示预期剥夺的新变量。如果这个变量为负,表示预期社会等级将会下降;如果为0,表示预期社会等级保持不变;如果为正,表示预期社会等级上升。将这个新变量设置为虚拟变量,以“不变“为参照。

(五)控制变量

根据既往研究,性别、年龄、年龄的平方、户籍状况、收入的对数、民族、宗教信仰、政治身份、受教育程度、婚姻状况、健康状况、社会交往状况都会影响主观幸福感,因此将其设置成控制变量。其中性别设置成虚拟变量,以女性为参照;户籍状况设置成虚拟变量,以农业户籍为参照;民族设置成虚拟变量,以少数民族为参照;宗教设置成虚拟变量,以无宗教信仰为参照;政治身份设置为虚拟变量,以非党员为参照;受教育程度设置为虚拟变量,以小学及与以下为参照;婚姻状况设置为虚拟变量,以无伴侣为参照;健康状况设置为虚拟变量,以非常不健康为参照;社会交往设置为虚拟变量,以非常不密切为参照。

(六)分析方法

本研究解释变量为主观幸福感,是一个五分类有序变量,应该使用ologit回归进行分析,但为了解释方便,本文将因变量看成是一个连续变量,用多元线性回归进行分析。同时笔者也进行了有序逻辑回归,两者结果一致。

四、数据与结果

(一)青年的主观幸福感及相对剥夺概况

首先看本文的因变量——主观幸福感,在青年群体当中,幸福感并不呈现正态分布,而是一种偏态分布。其中感到比较幸福和非常幸福是主流,两者分别占61.75%和14.2%,这说明我国青年群体的主观幸福感总体呈现较高水平。

其次看核心自变量:从横向剥夺来看,“差不多”是主流,占到了66.24%,同时感到自己的社会经济地位低于同龄人的青年居民比例远高于感到高于同龄人的青年居民比例,达到了29.12%。这说明有接近30%的青年居民存在横向被剥夺感,而横向剥夺感的产生与日益扩大的收入差距以及收入分配不平等有关。

从纵向剥夺来看,“差不多”依然是主流,但感到自己社会经济地位下降的青年居民比例远低于社会经济地位上升的青年居民比例,仅为6.49%。这说明青年居民纵向剥夺情况比较乐观,这一方面是因为青年群体相较于中老年群体而言多处于个人奋斗和向上流动的黄金年龄,拥有较大的上升潜力和可塑性,另一方面可能得益于社会流动性的增强以及机会平等的不断推进。

从预期剥夺来看,产生了预期剥夺感即预期社会等级将会下降的青年居民比例达到了33.97%,这说明青年居民预期剥夺感也较为强烈,也反映了一部分青年群体对未来发展预期的不乐观。

从相对剥夺的严重程度来看,青年居民的纵向相对剥夺感最弱,而横向剥夺感和预期剥夺感都较为严重。

(二)横向剥夺、纵向剥夺及预期剥夺与主观幸福感的交互分类

表1 相对剥夺三个变量与主观幸福感的交互分类

表1是横向剥夺、纵向剥夺及预期剥夺与主观幸福感的交互分类情况,从表中来看,卡方检验都是通过的,说明横向剥夺、纵向剥夺、预期剥夺均与主观幸福感独立且相关。同时,从交互分类统计中我们还可以发现,相对于同龄人社会经济地位较低、个人社会经济地位下降以及预期社会阶层下降的青年居民,其感到不幸福(比较不幸福和非常不幸福)比例远高于其他居民。

(三)相对剥夺对青年居民主观幸福感的影响

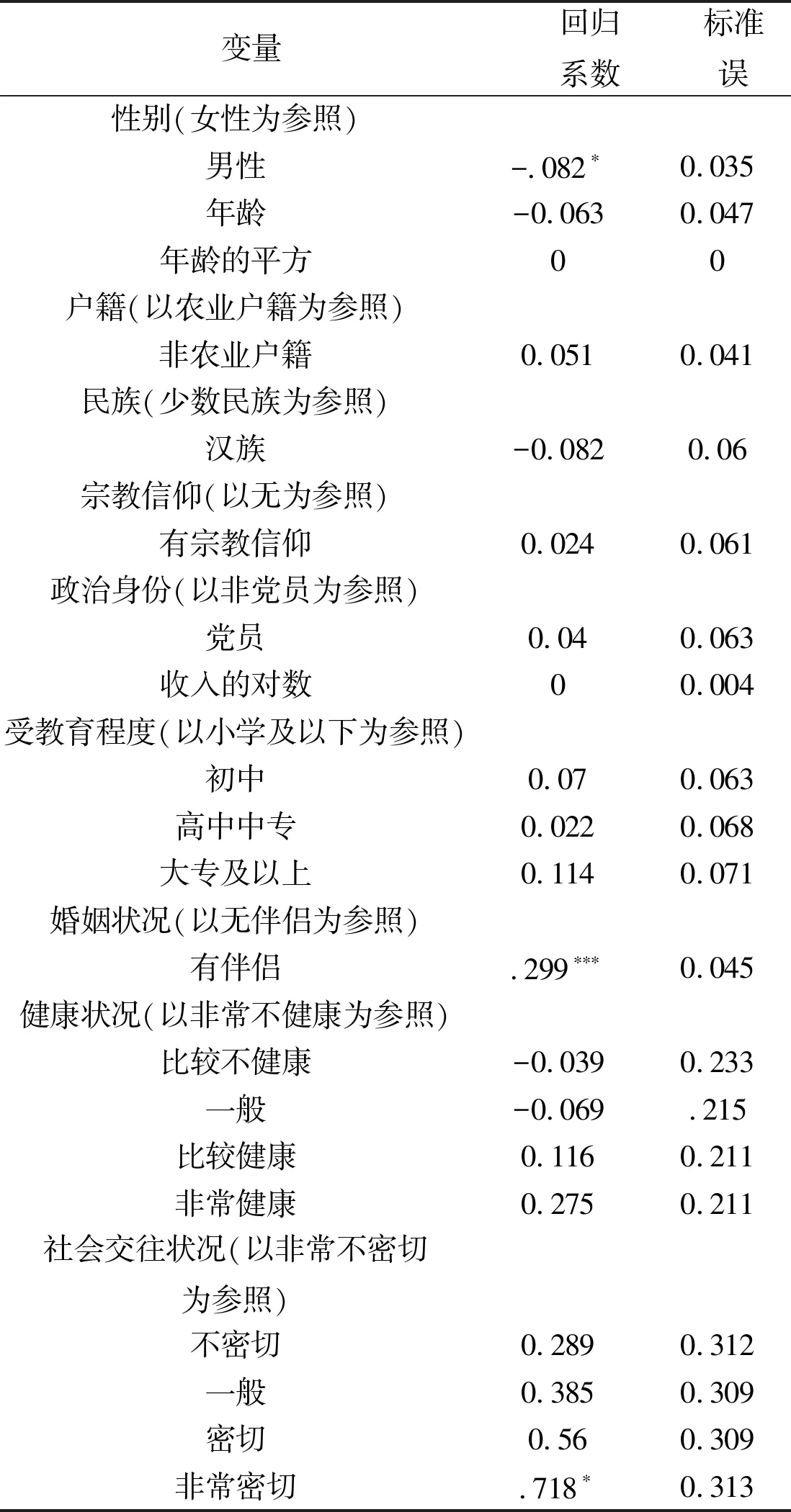

表2是只加入了控制变量的青年居民主观幸福感的线性回归模型,从表中我们可以发现:男性幸福感弱于女性,即青年女性幸福感强于男性;有伴侣对青年居民的主观幸福感有显著的正面影响;同时与亲戚朋友关系非常密切也能提高青年居民的主观幸福感。

但是青年群体也有其特殊性,以往研究验证的对居民幸福感有显著影响的一些个体特征变量对青年人的主观幸福感并没有显著影响,如年龄,民族,户籍,政治身份,有无宗教信仰等;同时受教育程度对青年群体的主观幸福感并没有显著影响;而且青年群体普遍身体状况较好且差异较小,因此身体健康状况对青年群体主观幸福感没有显著影响。这也说明了,个体特征变量对青年群体主观幸福感的解释力非常薄弱。

表2 青年居民主观幸福感的控制变量模型

注:***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05。

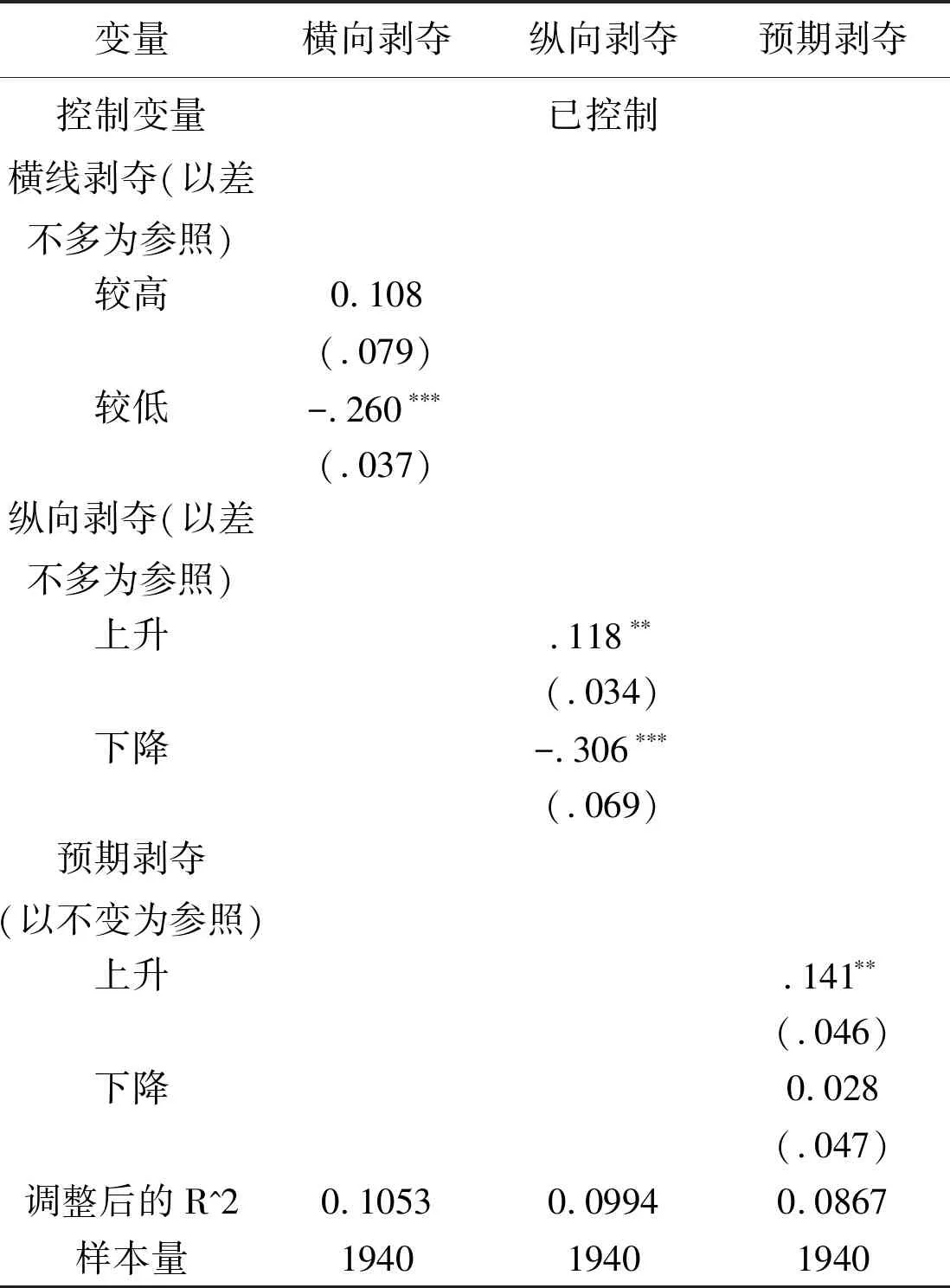

表3 青年居民主观幸福感的核心自变量模型

注:***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05。括号内为标准误。

表3是在控制变量基础上分别加入横向剥夺、纵向剥夺、预期剥夺三个核心自变量后得到的青年居民主观幸福感的线性回归模型。从总体来看,加入横向剥夺、纵向剥夺、预期剥夺三个核心自变量后,模型的R^2都有了一些提升,即模型的解释能力有所提升。这说明横向剥夺、纵向剥夺以及预期剥夺都对居民主观幸福感有一定的解释贡献。

具体来看,横向剥夺当中,个人社会经济地位高于同龄人对主观幸福感没有显著影响,但是低于同龄人会对青年居民的主观幸福感造成显著的负面影响,即横向被剥夺感对青年群体的主观幸福感有负面影响,假设1得到了验证。从纵向剥夺来看,个人社会经济地位较三年前有向上流动会显著增强青年居民的主观幸福感,而向下流动会显著降低青年居民的主观幸福感,假设2得到了验证。从预期剥夺来看,对未来预期较为乐观即预期十年后自己的社会阶层会上升的青年居民会更幸福,但是预期较为悲观即预期十年后自己的社会阶层会下降对于青年居民的主观幸福感没有显著影响,即预期剥夺对青年居民的主观幸福感没有显著影响,假设3没有得到验证。

五、总结讨论

(一)我国青年居民主观幸福感总体呈现出较高水平,感到比较幸福和非常幸福的青年群体占主流,两者合计占到全体样本的76.03%。

(二)对于青年群体而言,横向剥夺、纵向剥夺、预期剥夺分布情况存在差异,青年群体的纵向相对剥夺感最弱,而横向剥夺感和预期剥夺感都较为严重。这在一定程度上说明青年群体向上流动情况较为乐观,也在一定程度上反映了社会开放性的不断增强以及个人流动机会的不断增加;但由于收入分配不均、贫富差距拉大以及社会发展的不确定性等原因,使得青年人的横向剥夺感和预期剥夺感仍然较为强烈。

(三)“没有比较就没有伤害”,生活在社会中的个体,在融入社会的过程中,必然伴随着社会比较和自我适应的心理过程,即幸福感是一个存在参照物的相对满意度。本研究的统计结果也支持了这一观点,无论是与同龄人进行的横向比较,还是与自己进行的纵向及预期比较,都会显著影响青年人的主观幸福感。

(四)横向剥夺当中,个人社会经济地位高于同龄人对青年人主观幸福感没有显著影响,但是低于同龄人却会显著降低他们的主观幸福感。这说明对青年群体而言,“负向隧道“效应确实存在,不平等可能使得处于劣势地位的青年人产生不满的情绪;同时青年人相较于中老年群体而言,心智情感都处在发展当中,远未达到成熟的地步,这使得他们对于社会不公更加敏感且会在一定程度上放大不满情绪继而严重影响主观的幸福感受。这种横向的相对剥夺感过强不仅对个人主观幸福感有负面影响,同时也会影响社会结构的稳定以及造成社会心态的失衡,因此关注社会分配不均以及社会不平等理应成为社会发展的重中之重。

值得注意的是,尽管横向的剥夺感会降低青年群体的幸福感,但是横向的获得感却没能提升他们的幸福感。笔者认为存在三种可能的解释:一是青年群体对剥夺感的感知敏感性要远高于获得感的感知敏感性,或者说处于相对劣势地位的不公正感的负向冲击要远大于处于相对优势地位带来的获得感。也可以理解成对青年群体而言相对状况比别人强与差差不多一样,是正常的和理所应当的;但“不患寡而患不均”,相对状况比别人差却是不正常的也是不可接受的。二是因为自我保护的意识与低调中庸的社会气质,使得中国人在相对状况比别人好时往往不愿意高调彰显这种优势,在生活中我们们常常看到抱怨社会不公的“愤青”,却少见“叫嚷着我很幸福”的既得利益者。三是“相对状况比别人好”往往意味着个人要付出更多的努力,承受更大地压力,“高处不胜寒”,这种压力与疲惫可能在一定程度上抵消了个人的幸福感的提升。

(五)与横向剥夺不同,纵向剥夺与预期剥夺都是与自己进行比较。在纵向剥夺当中,向上流动会增强青年的主观幸福感,向下流动会降低青年的主观幸福感,这凸显增强社会开放性以及增加流动机会的重要性。在预期剥夺当中,乐观预期对居民主观幸福感有正面影响,这说明稳定的社会发展环境以及较为乐观的社会发展前景是提高青年群体幸福感的积极因素。但是我们也注意到相对悲观的预期对青年的主观幸福感并没有显著影响,这在一定程度上反映了青年群体对于未来悲观预期的“豁达“态度与当代青年群体的乐观属性,但具体的原因及机制仍有待进一步的研究。