终末期癌症患者签署Do-Not-Resuscitate现状及影响因素分析*

2019-03-27何文杰冯林森涂长玲

何文杰 李 佳 冯林森 聂 俊 涂长玲 朱 颖 江 波

①昆明医科大学第三附属医院干部医疗科 云南昆明 650118

②昆明医科大学第三附属医院门诊部 云南昆明 650118

③玉溪市人民医院血液内科 云南玉溪 653100

随着中国人口的增长,老龄化现象的日趋严重,癌症的患病率和死亡率也逐年增加。自从2010年起,癌症已经成为中国人死亡的首要原因,成为影响公共健康的主要问题[1]。2015年中国约有2 814 000人死于癌症,平均每天有7 500名癌症患者死亡[2]。对于患者生命终结的讨论,是医生、患者及其家属都必须直面的问题。而拒绝心肺复苏(Do-Not-Resuscitate,DNR)是其中最为重要和关键的讨论部分,也是对终末期癌症患者经常使用的治疗措施。签署了DNR的患者往往能够避免无效的检查、治疗及伤害性的抢救措施,更好地维护死亡前的尊严[3]。因此,及时与患者及其家属讨论DNR签署的问题具有非常重要的临床意义。

虽然早在20世纪70年代,美国、加拿大、澳大利亚就以立法的形式支持DNR 签署,DNR也越来越受到人们的认可和接受[4]。但是据统计,仅仅有47%的内科医生了解DNR对终末期患者的作用,而有46% DNR是在患者死亡前2天签署的[5]。这意味着仍有许多患者在死亡前接受了不情愿的检查及治疗。同时,DNR在不同的国家,受不同文化及法律的影响,具体的实施如谁来签署、如何告知、怎么实施等存在很大的差异,也没有统一的标准。

在中国,由于深受几千年传统儒家思想文化的影响,与患者讨论病情及死亡,常被患者家属认为是残忍的、不可接受的。医生多选择与患者家属讨论病情及死亡终结。虽然患者有知情同意权,但多数癌症患者不能准确获知自身疾病的真实情况,通常高估或低估了对自身疾病的判断,无法也不被家属同意对生命终结的方式作出自己的选择。即使患者有DNR的意愿,医生也无法得知或直到死亡前才得知,使得患者在死亡前没能接受到充分的姑息支持治疗。Huang等[6]统计,在我国95%以上的DNR是由患者家属签署的,这一现象在日本、新加坡、韩国等东方国家同样能够看到[7-9],而在美国DNR几乎全由患者本人签署[10]。

笔者回顾性分析了269例近3年在笔者所在医院死亡的、签署了DNR的癌症患者,通过临床特征及相关临床因素分析去探寻影响DNR签署的临床因素及原因,找到符合我国国情的DNR签署方式,促进DNR签署率在我国的提高。

1 材料与方法

1.1 临床资料

通过回顾性分析的方式,由专业的数据收集及管理人员筛选了2015年1月~2017年12月在云南省肿瘤医院院内死亡的癌症患者。有完整的电子病历记录及死亡后的院内上报记录。纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)经病理或脱落细胞学诊断确诊为恶性肿瘤;(3)总生存时间≥1个月。数据主要包括:(1)患者基本信息;(2)疾病信息;(3)与死亡相关信息;(4)DNR签署信息。

患者信息为性别、年龄、医疗保险;原发肿瘤信息为肿瘤原发部位、疾病起始分期、体能状况(performance status,PS)评分、伴随疾病、抗肿瘤治疗、姑息性支持治疗;与死亡相关信息为死亡原因、住院时间、死亡前的PS评分、总生存时间(overall survival,OS)。OS为自治疗首日至死亡日,均以月计算。

DNR签署信息包括是否有完整、合法的DNR签署及讨论记录,签字为患者或家属,签字距离死亡的时间。

1.2 统计学方法

应用SPSS 17.0统计软件包进行统计分析。所有患者及与死亡相关的信息被分类后采用卡方检验比较,连续性数据采用t检验。生存分析采用Kaplan-Meier法、Log-rank法检验及COX多因素回归分析。影响DNR签署的临床因素分析采用Logistic 回归分析,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 调查结果

2.1 死亡患者基本信息

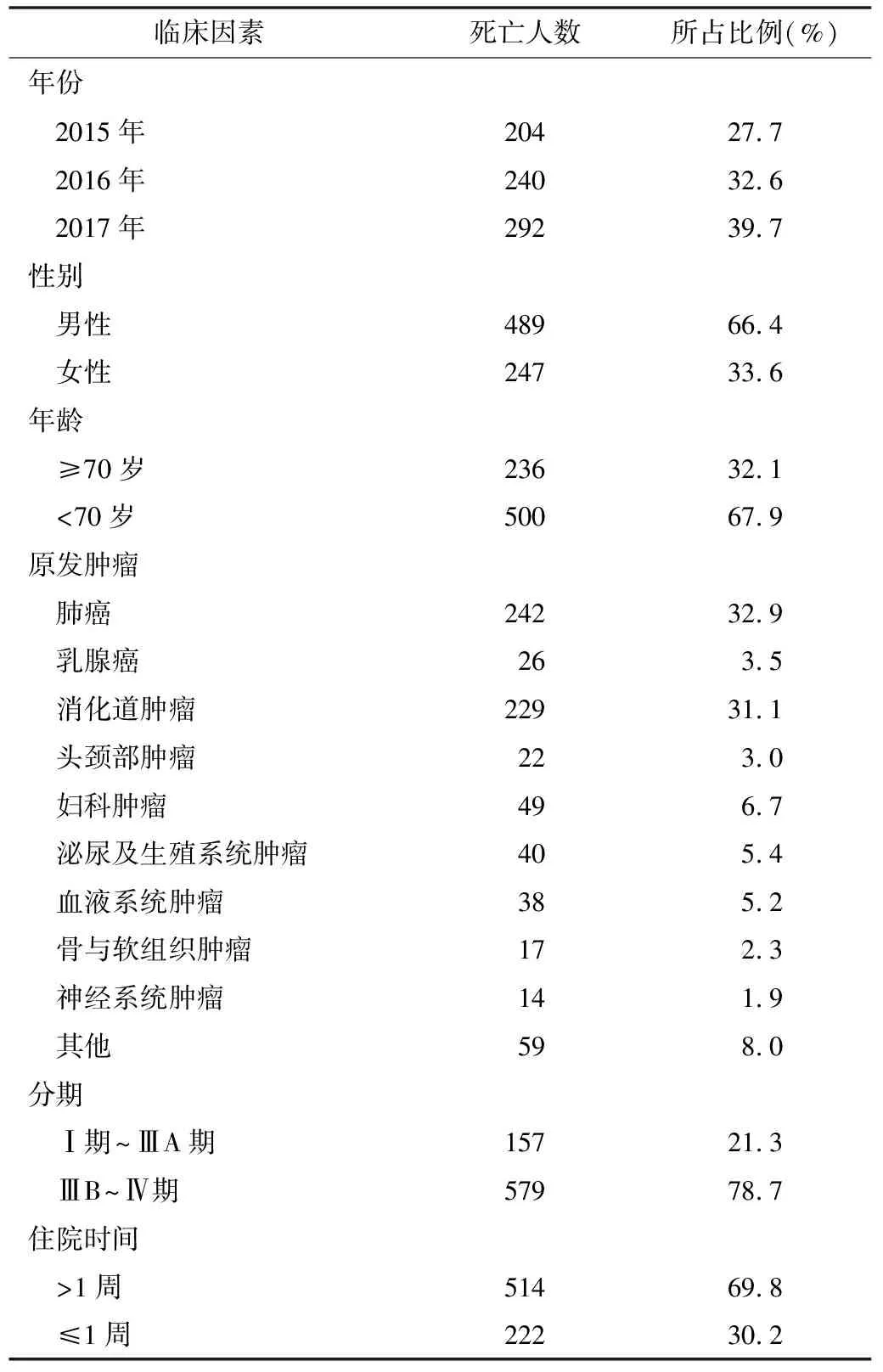

2015年1月~2017年12月在笔者所在医院死亡的癌症患者共计736名。男女比例为2:1(男性66.4%,女性33.6%)。死亡时的中位年龄为62.5岁(18岁~90岁)。患者主要为肺癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、肠癌、鼻咽癌、乳腺癌、宫颈癌、前列腺癌。初诊分期中,21.3%为Ⅰ期~ⅢA期,78.7%为ⅢB期~Ⅳ期。平均住院时间为12天。见表1。

2.2 不同癌种间死亡率的比较

肺癌及消化道肿瘤是死亡的主要癌种,分别占32.9%和31.1%。不同癌种间由于死亡率差异性较大(P<0.001),所以笔者未将原发肿瘤作为影响DNR签署的临床因素进行分析。见图1。

2.3 不同年份DNR 签署的比较

所有死亡的736名癌症患者中,DNR签署率为36.5%(269/736)。所有DNR (269/269)均为患者家属签署,没有1例(0/269)为癌症患者本人签署。其中,2015年DNR 签署率为29.9%(61/204),2016年为36.3%(87/240),2017年为41.4%(121/292),呈逐年增加的趋势(P=0.013)。见表2。

表1死亡患者特征比较(n=736 )

临床因素死亡人数所占比例(%)年份 2015年20427.7 2016年24032.6 2017年29239.7性别 男性48966.4 女性24733.6年龄 ≥70岁23632.1 <70岁50067.9原发肿瘤 肺癌24232.9 乳腺癌263.5 消化道肿瘤22931.1 头颈部肿瘤223.0 妇科肿瘤496.7 泌尿及生殖系统肿瘤405.4 血液系统肿瘤385.2 骨与软组织肿瘤172.3 神经系统肿瘤141.9 其他598.0分期 Ⅰ期~ⅢA期15721.3 ⅢB~Ⅳ期57978.7住院时间 >1周51469.8 ≤1周22230.2

图1 不同癌种间死亡率的比较

表2不同年份DNR签署的比较(n=269)

死亡时间(年)死亡人数所占比例(%)P值20156129.90.01320168736.3201712141.4

2.4 DNR签署距离死亡的时间比较

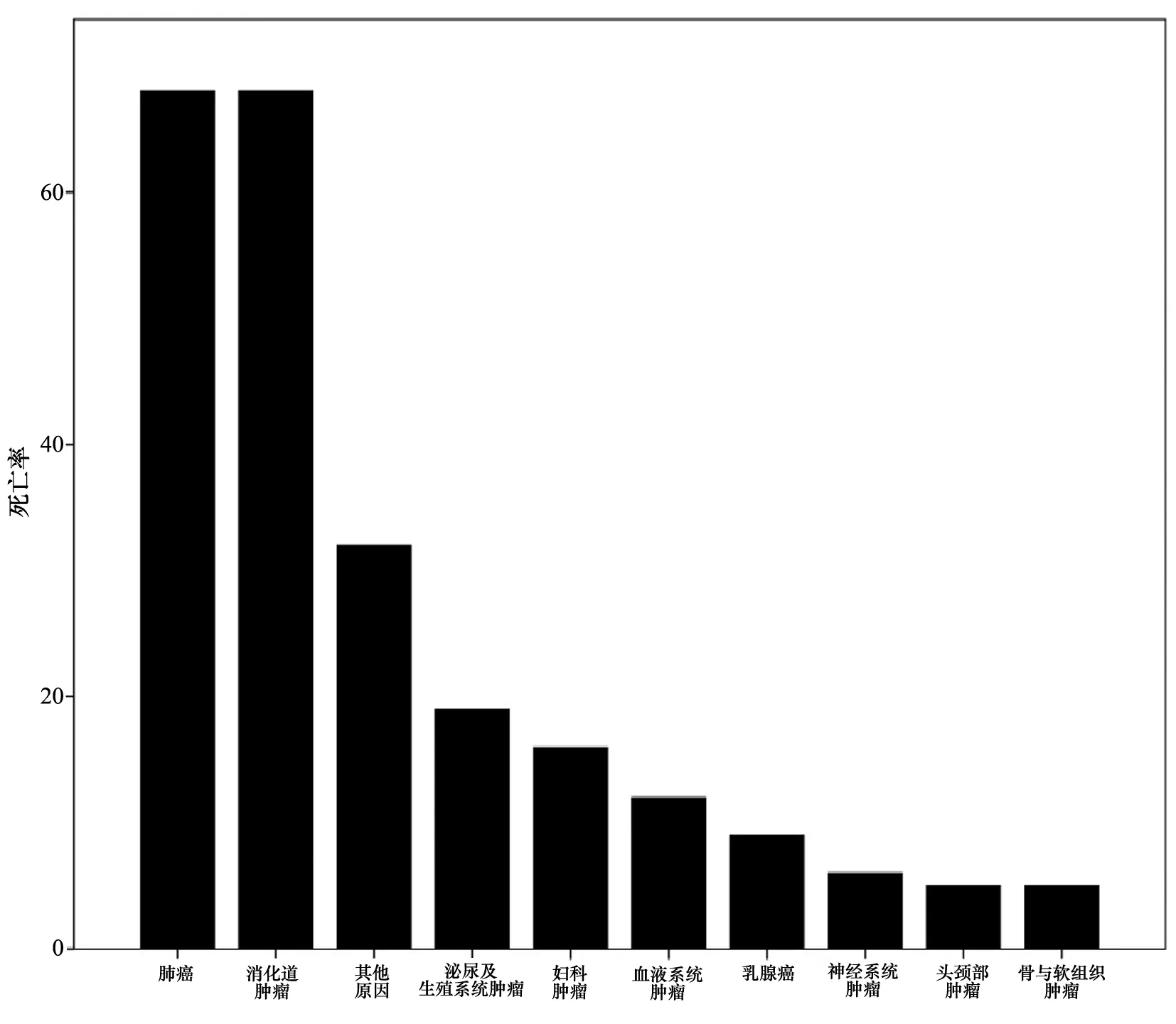

DNR签署距离死亡的中位时间为死亡前2天(95%CI:1天~15天),86.6%(233/269)DNR为家属在患者死亡前1周内签署,仅有13.3%(36/269)DNR为家属在患者死亡前1周外签署(P<0.001)。签署的时间主要集中在患者死亡前1天~4天。见图2。

图2 DNR签署距离死亡的时间比较

2.5 影响DNR签署的多因素分析

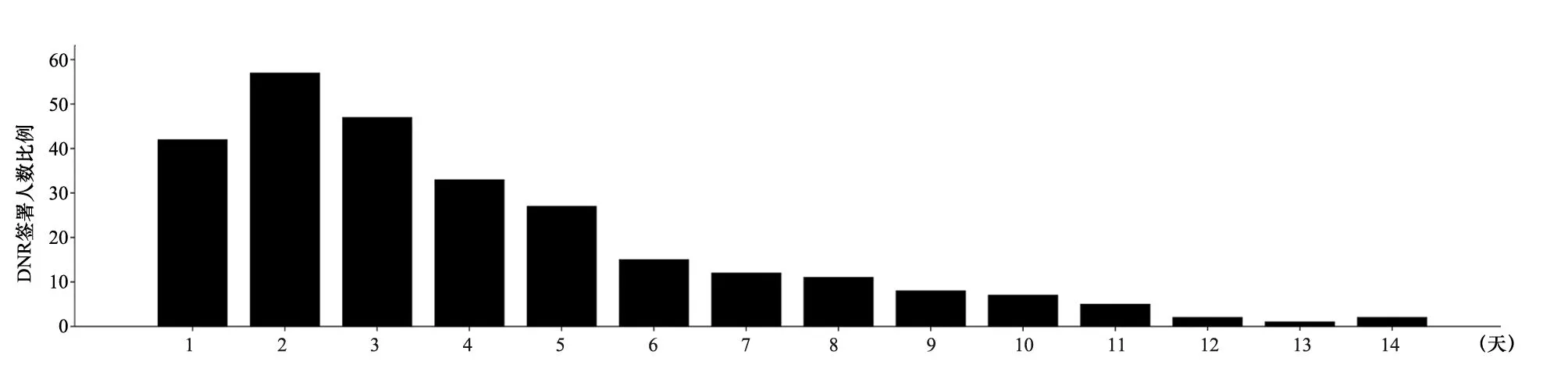

通过对不同患者DNR签署的多因素分析显示:年龄(≥70岁 vs.<70岁,OR:5.917;95%CI:2.031~8.737)、医疗保险(农村医疗保险vs.城市医疗保险OR:1.805;95%CI:1.203~2.938)、死亡前的PS评分(PS>2 vs.PS≤2OR:1.925;95%CI:1.102~2.987)、住院时间(>1周 vs.≤1周OR:1.688;95%CI:1.031~2.809)、死亡前1月接受的治疗(姑息性支持治疗 vs.抗肿瘤治疗OR:2.811;95%CI:1.283~4.575)、OS(>3月 vs.≤3月,OR:2.943;95%CI:1.616~4.933)。

通过COX多因素回归分析显示:更大的年龄(≥70岁,P<0.001 ),农村医疗保险(P=0.018),死亡前更差的PS评分(PS>2,P=0.028),更长的住院时间(>1周,P=0.015),死亡前1月接受姑息性支持治疗(P=0.011),更长的OS(>3月,P=0.009)的癌症死亡患者,更倾向于DNR的签署。见表3。

3 讨论

DNR签署是指在患者死亡前由患者或家属签订的预嘱,告知医生在患者呼吸心跳停止时不进行心肺复苏,通常也被称为“尊严死”[11]。虽然死亡是个体必须面对的生存事实,但个体对生命意义的理解决定了对死亡的不同态度。个体的必经生命历程都是以死亡为终点,由于死亡的不可逆,使得人们始终难以将死亡视为一种自然过程[7]。一般情况下,当晚期癌症患者处于终末期,无法治愈的情况下,应该将治疗的重心转移到姑息性支持治疗上来[12]。通过Loh等[13]研究显示,终末期癌症患者越早接受姑息性支持治疗,越能使患者得到较好的终末期生活质量,也往往能够带来更长的OS。而DNR 签署能够使患者避免不必要的检查、化疗、放疗及有创性治疗,从而尽早地得到合理、有效的姑息性支持治疗。在美国,DNR的签署被认为是治疗重心转移到姑息治疗的开始[14]。

通过对269例癌症死亡患者签署DNR的回顾性分析显示:签署DNR距离死亡的平均时间为死亡前2天,签署的时间主要集中在患者死亡前1天~4天,这在韩国癌症治疗中心也观察到类似的结果[15]。其原因主要是在中国文化中,死亡是非常敏感的词汇,而多数情况下癌症是与死亡划上等号的,在患者面前谈论癌症和死亡被认为是残忍和不道德的行为,甚至许多家属都不愿参与患者死亡的讨论。家属经常认为患者一旦知晓病情,往往会拒绝治疗,甚至选择自杀。在笔者的临床工作中,与患者家属的沟通经常是被要求对患者病情保密的沟通,家属作为患者的全权代表签署所有患者的医疗文书。这也能明白为什么所有的DNR都是由患者家属签署。这样一种情况,剥夺了患者知情同意的权利,无法对自身疾病做出客观、公正的评价,给DNR的讨论及签署造成了极大的障碍。从沟通层面来看,癌症坏消息告知是医患沟通必不可少的部分,贯穿于整个医疗活动中,从法律层面来看,癌症病情告知是合法的,是医护人员需要依法进行的[16]。

表3影响DNR签署因素的比较

影响因素死亡人数n=736(%)DNR签署n=269(%)DNR未签署n=467(%)P值性别0.133 男489(66.4)178(66.1)311(66.5) 女247(33.6)91(33.9)156(33.5)年龄0.000 ≥70岁236(32.1)152(56.5)84(18.0) <70岁500(67.9)117(43.5)383(82.0)医疗保险0.018 城市277(37.7)125(46.5)152(32.5) 农村459(62.3)144(53.5)315(67.5)初诊分期0.012 Ⅰ~ⅢA157(21.3)36(13.4)121(25.9) ⅢB~Ⅳ579(78.7)233(86.6)346(74.1)PS评分0.028 >2540(73.3)218(81.1)322(68.9) ≤2196(26.7)51(18.9)145(31.1)伴随疾病0.687 有381(51.8)133(49.4)248(53.1) 无355(48.2)136(50.6)219(46.9)死亡原因0.715 肿瘤相关623(84.6)224(83.2)399(85.4) 肿瘤无关113(15.4)45(16.8)68(14.6)住院时间0.015 >1周514(69.8)206(76.6)308(65.9) ≤1周222(30.2)63(23.4)159(34.1)死亡前1月的治疗0.011 姑息治疗447(60.8)203(75.5)244(52.2) 抗肿瘤治疗289(39.2)66(24.5)223(47.8)OS0.009 >3月589(80.1)241((89.6)348(74.5) ≤3月147(19.9)28(10.4)119(25.5)

注:P值为签署DNR vs.未签署DNR

其次,中国几千年来秉承百善孝为先的理念,认为不放弃一丝治疗机会,用尽一切治疗方法,才是对患者最大的尽孝。在笔者的研究中也看到在467例未签署DNR的患者中,47.8%在死亡前1月接受了无意义的抗肿瘤治疗,而即使在最终签署DNR的269例患者中,仍有24.5%接受了抗肿瘤治疗。同时,家属错误地认为过早地签署DNR意味着对患者的抛弃,会受到良心及社会的谴责。因此,多数DNR的签署时间为患者死亡前1天~4天。

再次,中国长期以来将DNR签署视为不道德、不负责任、情感上难以接受的医疗行为。虽然随着中国医疗事业的发展,DNR的作用逐渐被认可,从笔者的统计中也可看出,DNR签署率从29.9%上升到41.4%(P=0.013),但由于至今没有明确的法律支持DNR,也没有标准的DNR法律文书,DNR的签署仍是消极和被动的,多数仅作为医生在患者死亡后避免医疗纠纷的法律证明。这提示我们,除了在患者及家属层面上加强DNR的宣传及教育,也需要在法律层面上提高对DNR的认识及掌握。

通过对影响签署DNR的多因素分析发现,年龄≥70岁的患者更倾向于签署DNR。在中国人的观念里,人到70古来稀,相较年轻人及中年人,老年患者从理性及感性认识上更能坦然面对死亡,对DNR更能接受[17]。同时,年龄≥70岁患者更多伴有严重的心血管疾病及更差的PS评分,多失去了手术及放化疗等抗肿瘤治疗的机会,往往更倾向于签署DNR,接受姑息性支持治疗[18]。因此,笔者建议对于老年患者,应提高患者的知情同意权,在获得对疾病充分认知的情况下,参与治疗方案及DNR的讨论。

对于死亡前PS<2分、OS>3月、住院时间>1周的患者,由于多数经历了缓慢的疾病进展及更长时间的生存,对癌症有了更多的经历及更深的认识,相较经历了快速病情恶化的PS≥2,OS<3月的患者,有更高签署DNR的倾向性。这也提示我们,应该尽早在患者疾病早期进行DNR的讨论。

从笔者的回顾性分析中发现了一个值得关注的研究结果,农村医保的患者较城市医保的患者有更高的DNR签署率(OR:1.805;95%CI:1.203~2.938,P=0.018)。虽然中国经过30多年的努力,实现了全民医保的广覆盖,但农村医保相比城市医保仍存在报销比例过低、医疗负担过重的问题。而农村医保患者往往将DNR错误地理解为放弃治疗,在经济压力的影响下被动选择DNR的签署,这也导致了在农村医保患者中较高的DNR签署率。这一现象在美国医保中也普遍存在。Rush等[19]回顾性分析研究显示,非洲裔黑人相比白种人有更高的DNR 签署率(91% vs.82%)。因此,经济因素也是我们在针对DNR讨论时需要更深层次研究的问题。

笔者的研究存在以下方面的不足。首先,受地域、文化、教育、经济、家庭关系、心理因素等多方面的影响,癌症死亡的患者及家属对DNR 的认知、接受程度存在较大的差异,因此笔者的研究不能完全代表所有的中国癌症患者。其次,笔者研究的对象为在医院死亡的癌症患者,没有办法收集另外一部分返回当地医院或在家死亡的患者,而这部分多为很少接受DNR的患者。

总之,通过笔者的回顾性分析研究显示,在中国DNR签署仍然是偏低的。但随着姑息医学的发展,DNR正逐渐被终末期癌症患者所接受。笔者建议在加强DNR的宣传教育及推广的同时,提高患者对疾病的知情同意权,鼓励患者更多参与到癌症的诊断、治疗及终末期生命终结方式的讨论中来,尽早地与患者及其家属进行DNR的沟通,使得患者在癌症终末期能得到最佳的、及时的姑息性支持治疗。