晚期肿瘤患者对生前预嘱及临终关怀的认知及影响因素研究*

2019-03-27王毅欣王秀敏张利伟

王毅欣 王秀敏 焦 丽 林 琳 程 旭 张利伟

①中国科学院合肥肿瘤医院肿瘤科 安徽合肥 230031

生前预嘱是一个沟通和决策的过程,个人在健康和清醒的状态下提前选择对未来护理的意愿,并让他们能够向自己所爱的人和医疗服务人员传达自己的意愿[1]。患者通过生前预嘱方式指定病人的替代决策者或通过生前预嘱详细说明他们关于维持生命治疗的愿望[2-3]。近年来,对患者提供高质量的姑息治疗也得到越来越多的认可;世界卫生组织在其《疾病控制框架》(2007年)中强调,随着病情的发展,姑息治疗可以根据病人的需要,从发病之初开始,而不仅仅是在生命的最后时刻,逐步增加对病人的治疗。尽管这个概念得到了认可,但是死亡仍然是许多文化中难以公开讨论的禁忌话题[4-7]。尤其在中国文化中,与死亡相关的问题被认为是禁忌,可能会被认为过于敏感而无法与他人讨论;因此,生前预嘱能够尊重患者自主意见是一种值得推荐的做法[8-10]。在美国,1991年实施了《病人自我决定法》,要求接受医疗保险和医疗补助基金的医院、养老院、临终关怀机构和健康维护组织向所有病人提供关于生前预嘱的信息,并告知他们有权完成生前预嘱[11]。一项国外关于晚期非小细胞肺癌患者的随机对照研究表明,接受姑息治疗联合标准治疗方案的患者比那些只接受标准治疗的患者有更好的生活质量和更长的寿命[12]。本文通过面对面问卷调查方式对生前预嘱及临终关怀进行研究。

1 对象与方法

1.1 调查对象

入选标准:(1)2016年1月1日~2018年11月1日在中国科学院合肥肿瘤医院诊治的晚期肿瘤患者;(2)意识清楚可配合问卷调查。排除标准:(1)意识不清楚无法配合问卷调查;(2)听力障碍患者;(3)经解释无法理解问卷调查内容者。

1.2 研究设计

采取横断面研究方式进行面对面问卷调查。问卷项目自行设计,内容包括肿瘤类型、社会人口学特征(年龄、性别、宗教、教育程度、居住状况等)和针对生前预嘱、姑息治疗的问题,旨在反映晚期肿瘤患者对生前预嘱、姑息治疗的了解、偏好及态度。其中生前预嘱的概念:“生前预嘱是一个沟通和决策的过程,个人在健康和清醒的状态下提前选择对未来护理的意愿,并让他们能够向自己所爱的人和医疗服务人员传达自己的意愿。”[1]

1.3 统计学方法

所有数据应用SPSS 22.0统计软件处理。患者计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

1.4 伦理说明

本项研究是根据世界医学会《赫尔辛基宣言》的伦理标准进行的,并获得了中国科学院合肥肿瘤医院伦理委员会的批准。

2 结果

该研究共纳入598例患者,520例患者完成了问卷调查。

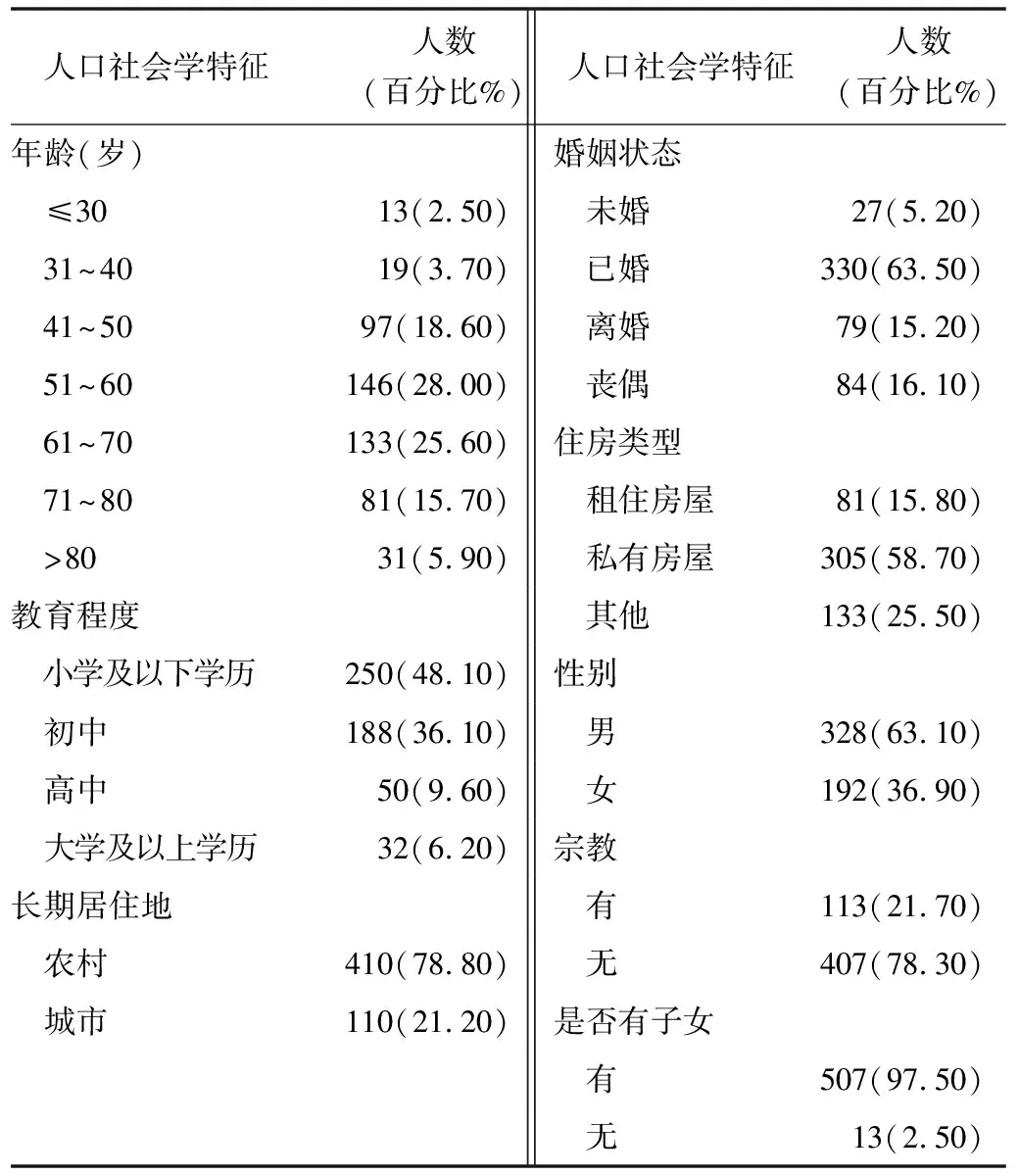

2.1 人口社会学特征

40岁~79岁恶性肿瘤患者占所有参与问卷调查患者的87.90%,其中60岁以上的恶性肿瘤晚期患者占47.20%,接近全部患者的一半。参与本研究的男性患者占63.10%,约为女性患者人数的两倍。长期居住地中,超过400例患者长期居住在农村,只有21.20%的患者长期居住在城市。在教育程度上,接受过高等教育(大学及大学以上学历)的患者只占6.20%,而初中及以下学历患者共有438例患者,占84.20%。所有问卷调查参与者中只有接近1/5的患者有宗教信仰。婚姻状态中,已婚患者占比超过一半,为63.50%,未婚、离婚及丧偶例数分别为27例、79例、84例,占所有患者的36.50%。所有参与问卷调查患者中拥有私有房产者占58.70%;其余患者中租房的例数为81,占15.80%;剩余其他患者如长期居住在子女房屋、房屋拆迁等占25.50%。97.50%的患者都有子女,只有13例参与问卷调查的患者无子女。见表1。

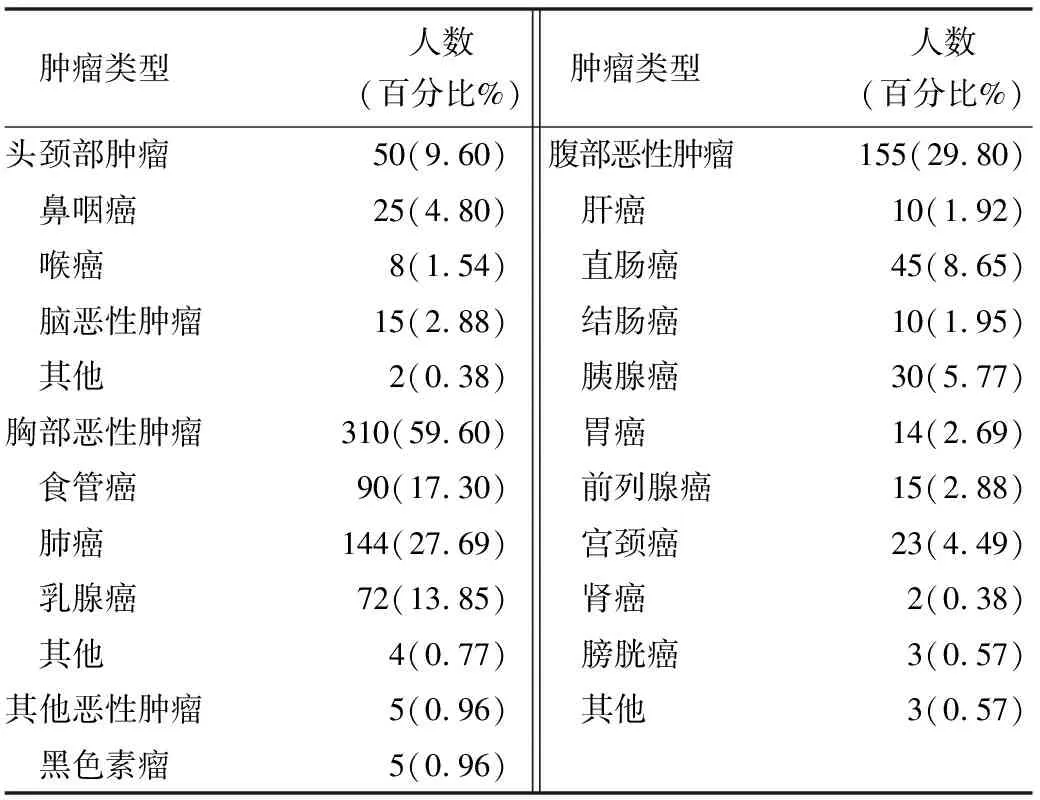

2.2 晚期恶性肿瘤类型

胸部肿瘤患者占比最多,为59.60%;腹部恶性肿瘤占比排第二,为29.80%。单个恶性肿瘤病种中,肺癌患者最多,共有144例,占27.69%;食管癌位居第二,共有90例患者,占17.30%;再次为乳腺癌、直肠癌及胰腺癌占比分别为13.85%、8.65%和5.77%。见表2。

表1调查对象人口社会学特征

人口社会学特征人数(百分比%)人口社会学特征人数(百分比%)年龄(岁)婚姻状态 ≤3013(2.50) 未婚27(5.20) 31~4019(3.70) 已婚330(63.50) 41~5097(18.60) 离婚79(15.20) 51~60146(28.00) 丧偶84(16.10) 61~70133(25.60)住房类型 71~8081(15.70) 租住房屋81(15.80) >8031(5.90) 私有房屋305(58.70)教育程度 其他133(25.50) 小学及以下学历250(48.10)性别 初中188(36.10) 男328(63.10) 高中50(9.60) 女192(36.90) 大学及以上学历32(6.20)宗教长期居住地 有113(21.70) 农村410(78.80) 无407(78.30) 城市110(21.20)是否有子女 有507(97.50) 无13(2.50)

表2调查对象肿瘤类型

肿瘤类型人数(百分比%)肿瘤类型人数(百分比%)头颈部肿瘤50(9.60)腹部恶性肿瘤155(29.80) 鼻咽癌25(4.80) 肝癌10(1.92) 喉癌8(1.54) 直肠癌45(8.65) 脑恶性肿瘤15(2.88) 结肠癌10(1.95) 其他2(0.38) 胰腺癌30(5.77)胸部恶性肿瘤310(59.60) 胃癌14(2.69) 食管癌90(17.30) 前列腺癌15(2.88) 肺癌144(27.69) 宫颈癌23(4.49) 乳腺癌72(13.85) 肾癌2(0.38) 其他4(0.77) 膀胱癌3(0.57)其他恶性肿瘤5(0.96) 其他3(0.57) 黑色素瘤5(0.96)

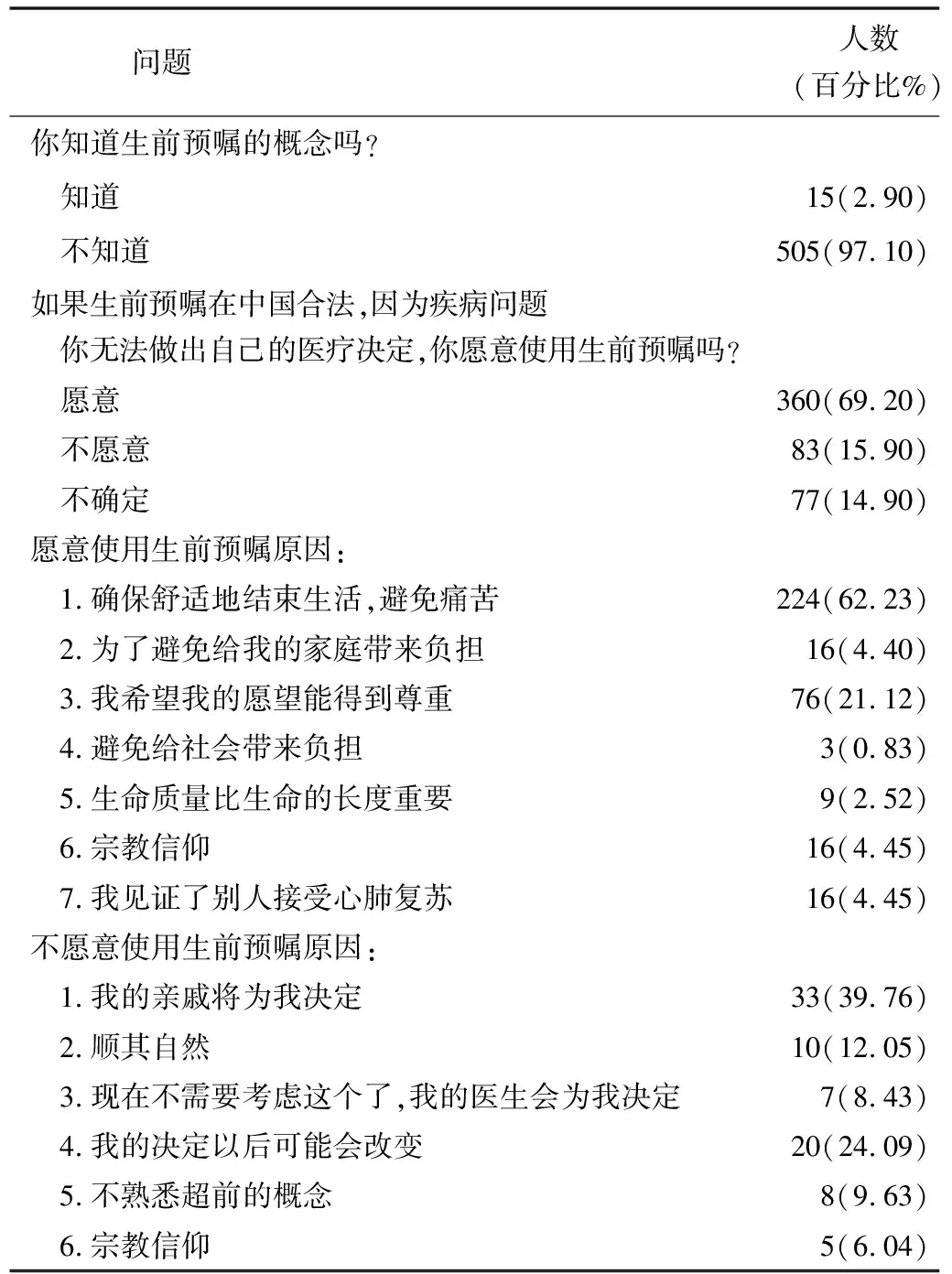

2.3 关于生前预嘱、临终关怀等问题的认知

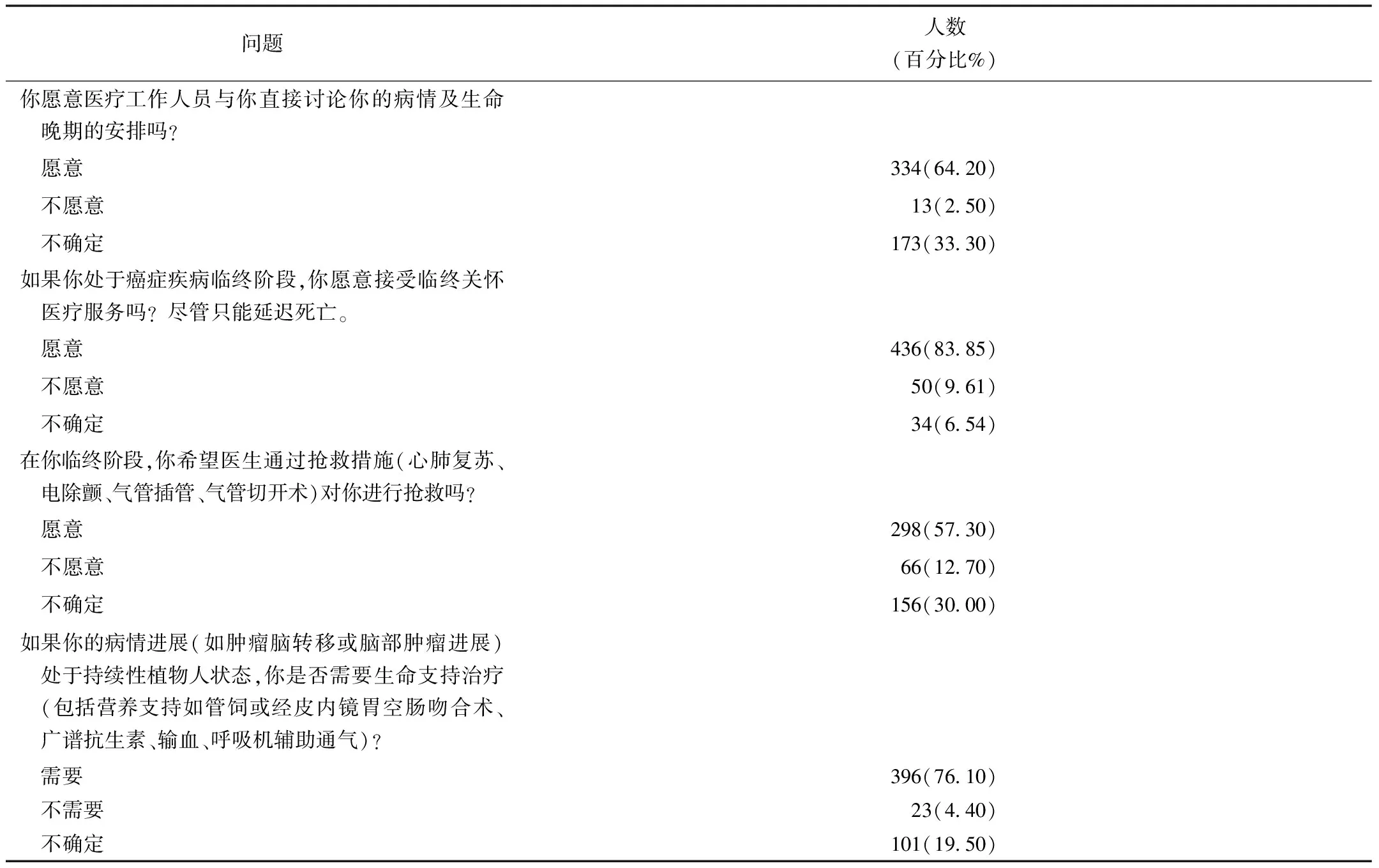

97.1%的患者从未听过或者对生前预嘱概念不清楚、不了解。在笔者向受试者解释生前预嘱概念后,假设未来生前预嘱可以在中国合法,其中超过一半共360例患者愿意对自己的意愿进行生前预嘱,原因在于,第一是确保舒适地结束生命、避免痛苦,占62.23%;第二是自己的意愿可以得到尊重,占21.12%。83例患者拒绝生前预嘱的应用,因为他们的亲戚可以为他们做决定,占39.76%,或者以后自己的意愿会改变,占24.09%。见表3。表4显示了所有研究参与者对临终关怀了解及偏好情况,其中334例患者愿意医护人员直接与他们自己讨论病情和生命晚期的安排,只有13例患者拒绝知道自己病情,剩余33.30%的患者无法做出决定。对于只能延迟死亡的临终关怀医疗服务,有84.00%的患者愿意接受;只有9.61%患者不愿接受临终关怀治疗。对于抢救措施(心肺复苏、电除颤、气管插管、呼吸机辅助通气、气管切开术),57.30%患者愿意接受,12.70%患者不愿接受,剩余30.00%患者无法决定。对于生命支持治疗(包括营养支持,如管饲或经皮内镜胃空肠吻合术、广谱抗生素、输血) 396例患者愿意接受,23例患者不愿接受,剩余101例患者无法决定。

表3关于生前预嘱问题

问题人数(百分比%)你知道生前预嘱的概念吗? 知道15(2.90) 不知道505(97.10)如果生前预嘱在中国合法,因为疾病问题你无法做出自己的医疗决定,你愿意使用生前预嘱吗? 愿意360(69.20) 不愿意83(15.90) 不确定77(14.90)愿意使用生前预嘱原因: 1.确保舒适地结束生活,避免痛苦224(62.23) 2.为了避免给我的家庭带来负担16(4.40) 3.我希望我的愿望能得到尊重76(21.12) 4.避免给社会带来负担3(0.83) 5.生命质量比生命的长度重要9(2.52) 6.宗教信仰16(4.45) 7.我见证了别人接受心肺复苏16(4.45)不愿意使用生前预嘱原因: 1.我的亲戚将为我决定33(39.76) 2.顺其自然10(12.05) 3.现在不需要考虑这个了,我的医生会为我决定7(8.43) 4.我的决定以后可能会改变20(24.09) 5.不熟悉超前的概念8(9.63) 6.宗教信仰5(6.04)

表4关于临终关怀问题

问题人数(百分比%)你愿意医疗工作人员与你直接讨论你的病情及生命晚期的安排吗? 愿意334(64.20) 不愿意13(2.50) 不确定173(33.30)如果你处于癌症疾病临终阶段,你愿意接受临终关怀医疗服务吗?尽管只能延迟死亡。 愿意436(83.85) 不愿意50(9.61) 不确定34(6.54)在你临终阶段,你希望医生通过抢救措施(心肺复苏、电除颤、气管插管、气管切开术)对你进行抢救吗? 愿意298(57.30) 不愿意66(12.70) 不确定156(30.00)如果你的病情进展(如肿瘤脑转移或脑部肿瘤进展)处于持续性植物人状态,你是否需要生命支持治疗(包括营养支持如管饲或经皮内镜胃空肠吻合术、广谱抗生素、输血、呼吸机辅助通气)? 需要396(76.10) 不需要23(4.40) 不确定101(19.50)

2.4 人口社会学特征与生前预嘱、临终关怀的关系

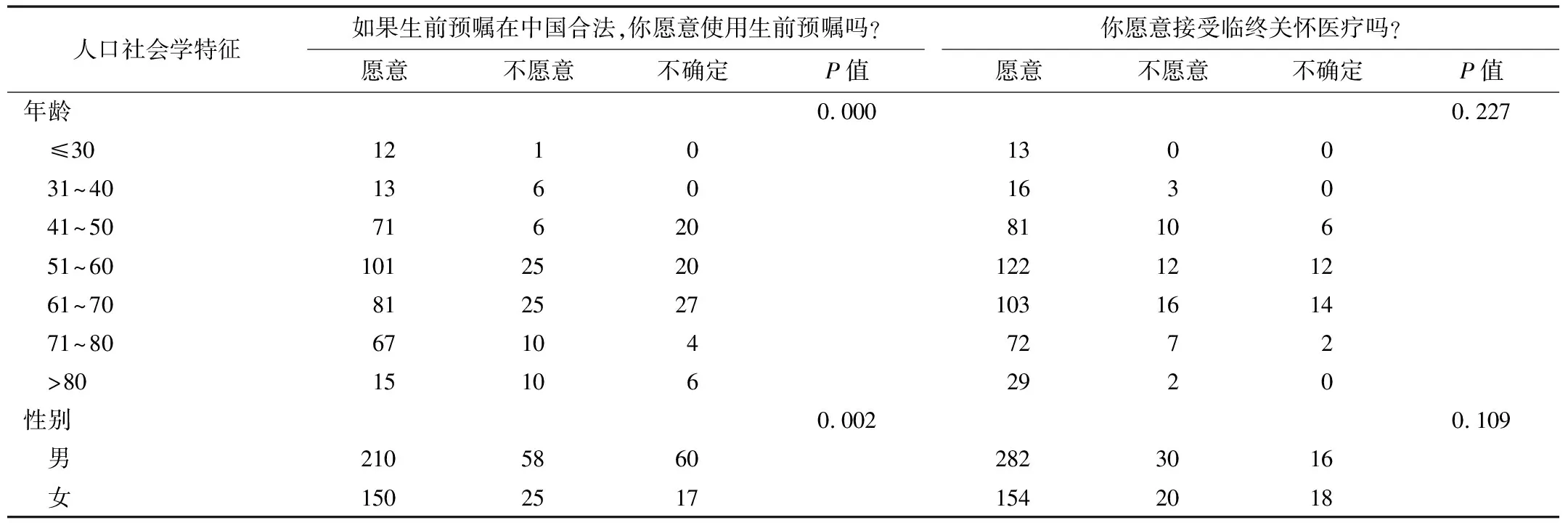

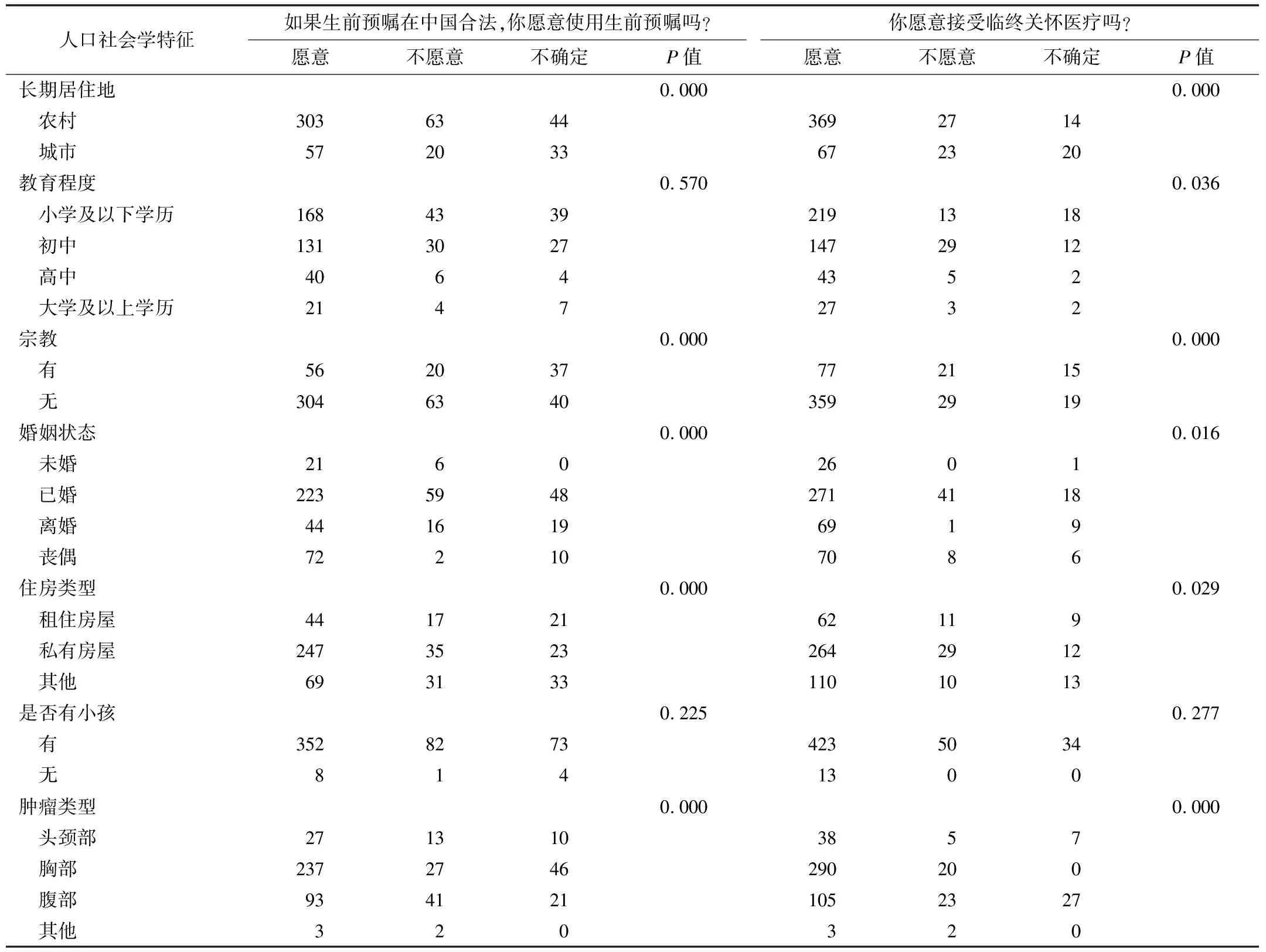

患者是否愿意使用生前预嘱与年龄、性别、长期居住地、宗教信仰、婚姻状态、住房类型、肿瘤类型相关(P<0.01),其中年轻患者、女性、农村、无宗教信仰、丧偶、租住房屋、胸部肿瘤的患者更愿意使用生前预嘱。对于是否愿意接受临终关怀医疗服务与长期居住地、宗教信仰与婚姻状态、住房类型、肿瘤类型相关(P<0.05),农村、无宗教信仰、无配偶、私有房屋、胸部肿瘤患者更愿意接受临终关怀医疗。而与年龄、性别、教育程度、是否有子女无明显相关(P>0.05)。见表5。

表5人口社会学特征与生前预嘱意愿、临终关怀的关系

人口社会学特征如果生前预嘱在中国合法,你愿意使用生前预嘱吗?愿意不愿意不确定P值你愿意接受临终关怀医疗吗?愿意不愿意不确定P值年龄0.0000.227 ≤3012101300 31~4013601630 41~507162081106 51~6010125201221212 61~708125271031614 71~80671047272 >80151062920性别0.0020.109 男21058602823016 女15025171542018

(续表)

3 讨论

尽管生前预嘱可以帮助晚期恶性肿瘤患者在丧失行为能力之前表明自己的意愿,但生前预嘱在晚期恶性肿瘤患者中的应用十分罕见[13]。本研究中,只有2.90%的患者知道生前预嘱。Kang 等[13]指出,38.3%患者了解生前预嘱概念,远远高于本次研究的知晓率,考虑到该研究参与者多来自北京、上海、浙江经济较发达省份(城市),而此次78.70%的参与者来自安徽农村经济较落后地区。Chung等[14]关于1 067个成年人的生前预嘱调查,14.3%的受试者了解生前预嘱概念,与此次研究生前预嘱了解率的方向一致,只有少数人知道生前预嘱概念。一旦向患者解释生前预嘱概念,69.2%的患者更愿意与医生讨论自己的病情并愿意自己做医疗决定,这个数据较先前几项研究稍有增加[15-16]。而本次研究中224例患者愿意使用生前预嘱的原因是可以避免在生命晚期遭受痛苦。尽管如此,生前预嘱的概念在中国还是非常新颖的,在中国大多数人仍然不愿直接谈论死亡和生命终结,尤其是晚期肿瘤患者,因为谈论这个话题会让他们感到不舒服,在中国这是一个禁忌话题[17]。一项研究报告显示,中国传统社会的显著特征是以家庭为中心,所以很多晚期患者在对自己病情的决策上缺乏自主性[18]。本研究中仍有30.80%的患者不愿意或无法决定是否使用生前预嘱。其中对于是否愿意使用生前预嘱的人口社会学特征中,40岁~69岁、女性、农村、非已婚、无私有房屋、胸部肿瘤患者更愿意使用,与教育程度及是否有子女关系不大。

Hannon等[3]指出在早期就与患者沟通临终关怀意愿及决策,可有助于改善患者症状,帮助患者在他们偏爱的选择中死去。与一项在中国武汉的研究相似,大多数患者(64.2%)愿意与医生在生命晚期直接讨论自己的病情[19]。在癌症患者临终阶段,本研究共有436患者愿意接受临终关怀治疗,尽管只能延迟死亡。具体说来长期居住在农村、无宗教信仰、非已婚、胸部肿瘤患者更愿意选择临终关怀治疗。值得指出,胸部肿瘤患者更愿选择生前预嘱及临终关怀治疗,这可能与肺癌、食管癌在诊断时常常处于早期、疾病病程长相关,胸部肿瘤患者对自身疾病有一个较理性的认识。而腹部肿瘤如胆囊癌、胰腺癌,多数患者发现时已经处于晚期、病情重且生存期较短,患者无法短期接受疾病本身,不能或不愿对自己的疾病进行生前预嘱。对于抢救措施(心肺复苏、电除颤、气管插管、气管切开术),57.30%患者愿意接受,12.70%患者不愿接受,剩余30.00%患者无法决定。对于生命支持治疗(包括营养支持如管饲或经皮内镜胃空肠吻合术、广谱抗生素、输血、呼吸机辅助通气)76.10%患者愿意接受,4.40%患者不愿接受,剩余19.5%患者无法决定。研究显示,大多数患者愿意接受临终关怀医疗服务,这与中国儒家文化影响一致,姑息治疗是放弃希望的标志。

该研究的局限性在于参与者都是晚期肿瘤患者,并未在患者确定诊断开始时及后续相关诊治过程中就进行连续性问卷调查。还有研究指出,医护人员对生前预嘱缺乏专业了解[20],且生前预嘱缺乏相应法律指导应用[21]。因此,在医护人员中推广生前预嘱对相应法律的完善有积极的作用。同时,该研究不是多中心大样本研究,未来更多医院的肿瘤患者将被纳入该研究中。

4 结语

生前预嘱在晚期肿瘤患者中知晓率很低且受多种因素影响,我们有必要促进生前预嘱的宣传,让每位晚期肿瘤患者的意愿得到尊重。