日光性角化症和脂溢性角化症的临床及病理分析

2019-03-27钤晓娟马静静高玉雪孙令

钤晓娟,马静静,高玉雪,孙令

(大连医科大学附属第二医院,辽宁大连116027)

随着人们生活方式及周围环境的改变,皮肤良恶性肿瘤的发病率呈逐年上升的趋势,其中日光性角化症(Actinic keratosis,AK)和脂溢性角化症(Seborrheic keratosis,SK)在皮肤科中较常见,两者皮损的临床表现具有一定相似性,部分年轻医师经验不足,易将二者相互误诊。AK主要是由于长期紫外线照射皮肤引起的一种癌前病变。有研究者甚至把AK看做原位鳞癌,而非癌前病变[1]。SK是一种角质形成细胞成熟迟缓所致的良性皮肤肿瘤。也有文献报道SK有肿瘤样增生的特点,可能存在潜在的癌变倾向[2]。未经治疗的AK发展为鳞癌的概率为0.023%~16%,且发展为侵袭性鳞癌的风险可高于鲍恩病[3]。当二者临床皮损不典型时,极易误诊,延误治疗,故二者在临床上的鉴别尤为重要。本文旨在探讨AK和SK的临床及病理差异,期望为临床医师对两种疾病的诊断、治疗及预防提供新思路。

1 资料与方法

1.1 临床资料 61例AK和99例SK均为2015年1月—2018年4月于大连医科大学附属第二医院皮肤科就诊,经手术切除和组织病理检查确诊的患者。

1.2 方法 回顾性分析61例AK和99例SK患者的发病年龄、性别、皮损部位、皮损表现、病理分型、临床及病理诊断符合率、误诊率、误诊原因等情况。统计2组患者年龄段分布;性别比例;皮损分布部位,将其分为头面颈部、躯干部、四肢(包括手足)、其他(包括臀部、会阴部);病理类型;统计AK与SK的临床与病理诊断的符合情况。将所收集资料,采用Excel制表、SPSS 18.0软件录入数据分析,计量资料采用非参数检验,计数资料采用χ2检验,Fisher精确检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

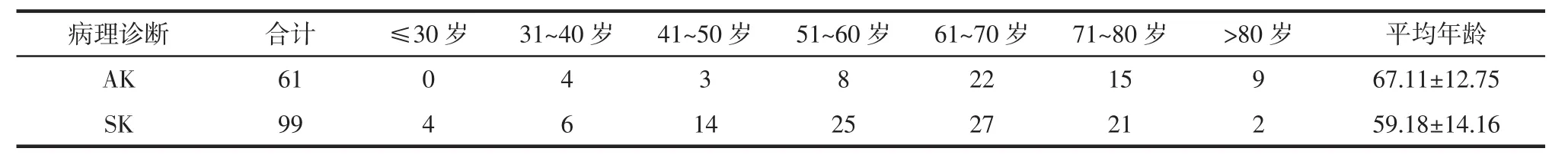

2.1 AK和SK的发病年龄比较 61例AK患者的发病年龄 33~90岁,病程 15 d~30年,平均(67.11±12.75)岁,好发年龄以60~80岁为主;99例SK患者的发病年龄为 20~89 岁,平均(59.18±14.16)岁,病程20 d~60年,好发年龄以41~80岁为主。AK组发病人群以老年人为主,SK组发病人群以中老年人为主,随年龄的增长二者的发病率都逐渐升高。两种疾病的发病年龄差异有统计学意义,见表1。

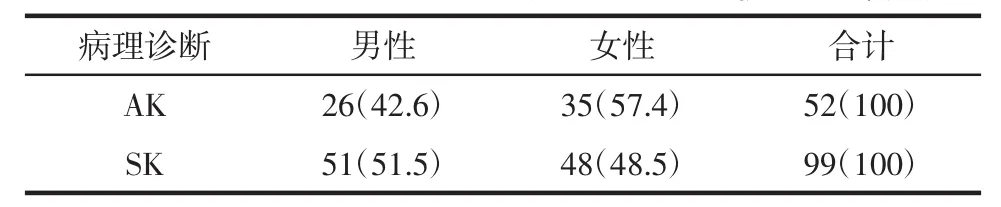

2.2 AK和SK的发病性别比较 在61例AK患者中,男26例,女35例,男女比0.74∶1,女性患者较男性患者略多。99例SK患者中,男51例,女48例,男女比为1.06∶1,男性患者较女性患者略多。两种疾病在发病性别构成比上差异无统计学意义,见表1。

2.3 AK和SK的发病部位比较 61例AK患者的发病部位:头面颈部56例,躯干部2例,四肢部(包括手足部)3例,其他(包括臀部、会阴部)0例;99例SK患者的发病部位:头面颈部52例,躯干部28例,四肢部(包括手足部)9例,其他(包括臀部、会阴部)10例。AK皮损主要分布于头颈面部等体表暴露部位,SK皮损分布于体表各个部位,以头面颈部、躯干部为多。两种疾病在发病部位构成比上差异有统计学意义,见表1。

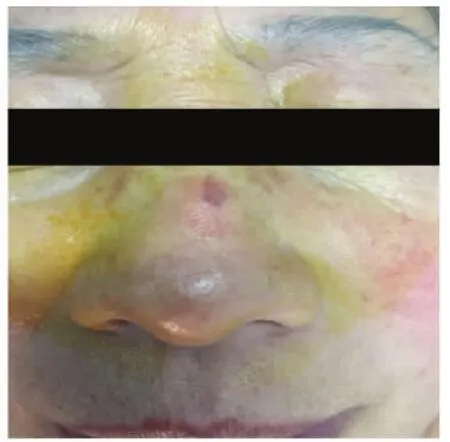

2.4 AK和SK的皮损表现比较 61例AK患者皮损呈圆形、类圆形或不规则形褐色、淡或暗红色为主的斑疹或斑丘疹,表面角化粗糙伴有黏着性鳞屑为主,见图1、2,直径0.2~2.5 cm不等,多数界清,形状规则,55例单发,6例多发,其中有2例AK和SK皮损并存;50例无自觉症状,11例有瘙痒或疼痛感。

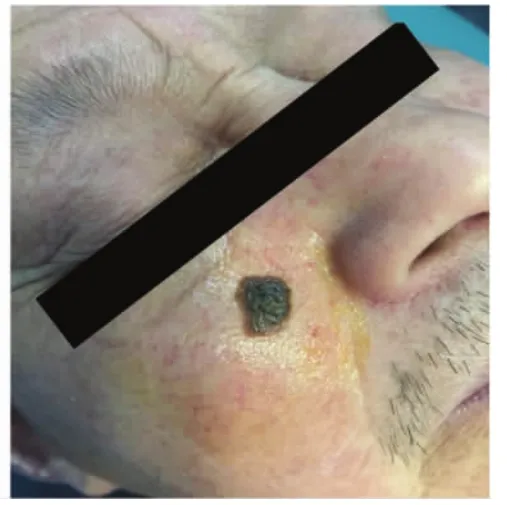

99例SK患者皮损呈圆形、椭圆形或不规则形褐色、黑褐色及黑色扁平斑疹、丘疹或斑丘疹,皮损表面以光滑或呈乳头瘤样改变为主,见图3、4,可伴油腻性结痂,直径0.3~5 cm不等,多数界清,形状规则,73例单发,26例多发,73例无自觉症状,26例有瘙痒或疼痛感。

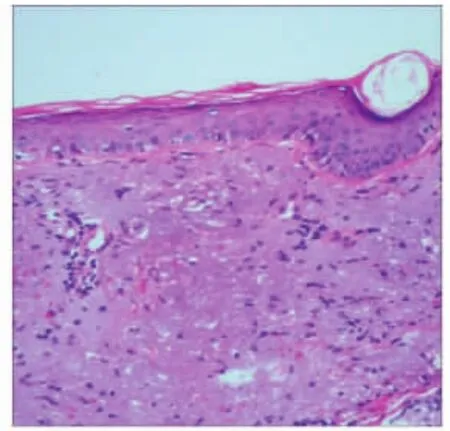

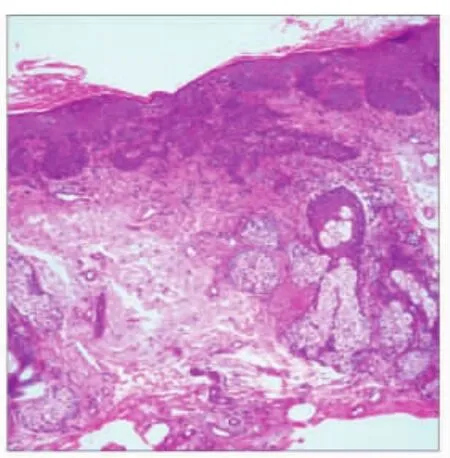

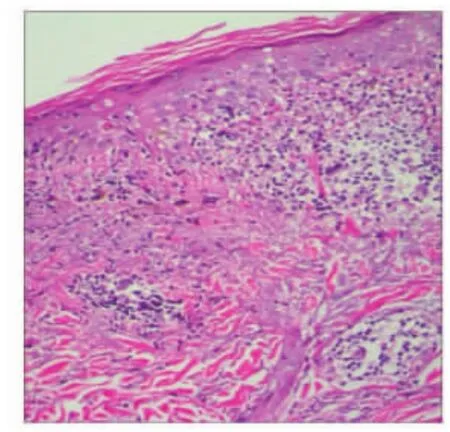

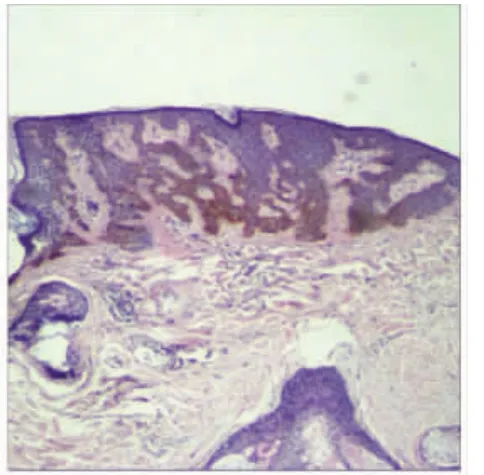

2.5 AK和SK的组织病理分型 AK基本病理特点:为表皮多数萎缩,基底层细胞可呈芽蕾状向真皮内增生,也可出现角化过度及不全,棘层细胞排列紊乱,可肥厚,表皮内可见角化不良细胞,异型细胞主要存在于表皮下部,有时可累及全层,大多数真皮浅层可见明显的日光性弹力纤维变性,可出现淋巴细胞浸润。61例AK病理分型:萎缩型表现为表皮明显萎缩,表皮突消失;肥厚型表现为角质层明显增厚伴角化不全,基底层异型细胞呈芽蕾状向真皮浅层增生;苔藓样型表现为基底细胞液化变性,表皮真皮分界不清,且真皮层大量淋巴细胞浸润;棘层松解型表现为棘细胞之间出现裂隙;色素型表现为基底细胞层可见大量黑素颗粒沉积。AK各分型比例见表4,各分型见图5~9。

例表1AK与SK发病年龄比较

图1 AK患者左侧颞部皮损

图2 AK患者鼻背部皮损

图3 SK患者腹部皮损

图4 SK患者右侧颊部皮损

表2AK与SK的发病性别比较 例(%)

表3AK与SK的发病部位比较 例(%)

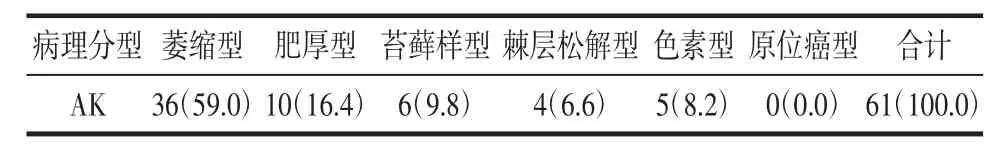

表4 61例AK组织病理分型 例(%)

图5 萎缩型AK病理(HE染色×100)

图6 肥厚型AK病理(HE染色×40)

图7苔藓样型AK病理(HE染色×100)

图8棘层松解型AK病理(HE染色×100)

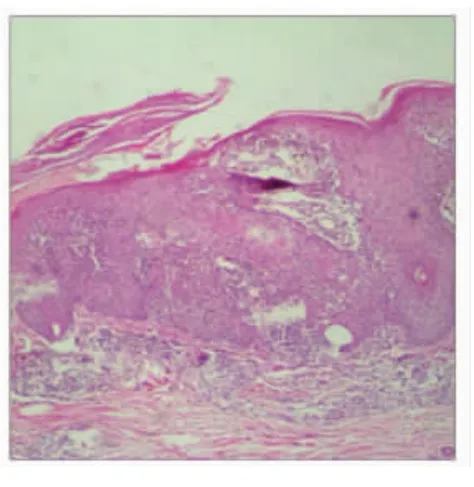

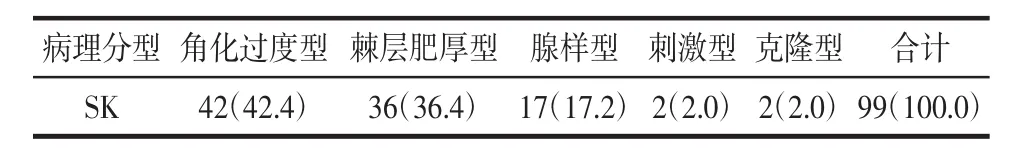

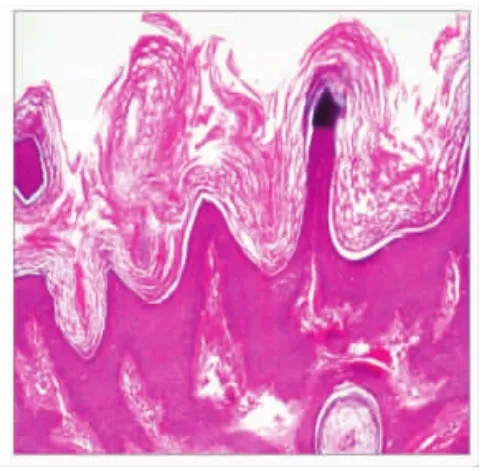

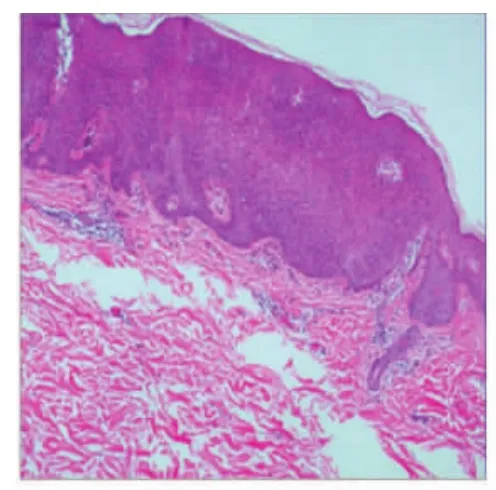

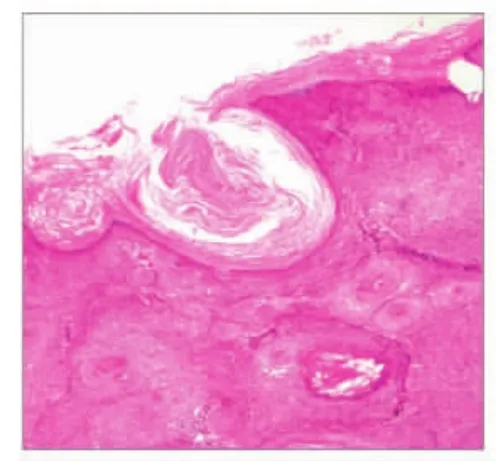

SK的基本病理特点为基底样细胞增生,伴不同程度的鳞状细胞分化,肿瘤病变的基底位于同一水平面上,两端与正常表皮相连,多数分型均有角化过度、棘层肥厚,可有数量不等的假性角囊肿。99例SK患者皮损病理分型中:角化过度型表现为角质层角化过度明显,其中少量伴角化不全,轻度的棘层肥厚,假性角囊肿多见;棘层肥厚型表现为棘细胞层肥厚明显,伴角质层轻度角化;腺样型表现为基底细胞呈条索样改变,类似腺体,基底细胞层色素沉着明显;刺激型表现为鳞状上皮细胞旋涡形成鳞状窝,真皮少许淋巴细胞浸润;克隆型表现为增生的表皮内出现细胞巢,与周围细胞有明显界限。SK各分型比例见表5,各分型见图10~14。

表5 99例SK组织病理分型 例(%)

图9色素型AK病理(HE 染色×100)

图10角化过度型SK病理(HE 染色×100)

图11棘层肥厚型SK病理(HE染色×40)

图12 腺样型SK病理(HE染色×40)

图13刺激型SK病理(HE 染色×100)

图14 克隆型SK病理(HE 染色×100)

上述皮损的病理分型表现可重叠存在,本文根据各自的特点分型是相对的,主要是根据哪种特点为著确定分型。

2.6 AK与SK临床与病理诊断的符合情况 61例AK患者的临床诊断与病理诊断结果一致病例15例,符合率为24.59%,误诊病例46例,误诊率为75.41%,其中误诊为SK28例,鲍恩病5例,色素痣4例,基底细胞癌3例,皮角2例,其他4例(包括:寻常疣1例,扁平苔藓2例,血管瘤1例)。99例SK患者的临床诊断与病理诊断结果一致病例53例,符合率为53.53%,误诊病例46例,误诊率为46.47%,其中误诊为色素痣17例,寻常疣6例,基底细胞癌5例,AK6例,鲍恩病3例,其他9例(包括皮角3例,软纤维瘤2例,皮脂腺囊肿1例,乳头状瘤1例,肉芽肿1例,角化棘皮瘤1例)。

3 讨论

AK是一种可演变为鳞状细胞癌的非典型角化细胞增殖的上皮肿瘤,是皮肤科常见的癌前病变。SK作为机体衰老的特征之一,是中老年人发病率最高的良性皮肤肿瘤。鉴于二者皮损的临床表现相似,部分医师经验不足,易相互误诊,延误病情。

本研究中AK患者的发病的平均年龄(67.11±12.75)岁,发病高峰在61~80岁,SK可发生于20~89岁各年龄段,但好发年龄以41~80岁为主,平均年龄(59.18±14.16)岁,与吴建等[4]、冯艳等[5]研究接近一致。说明AK好发于老年人,SK好发于中老年人,AK的发病年龄相比SK略晚(P<0.05),这与施健等[6]研究结果一致。主要原因可能与老年人防晒意识不强,皮肤屏障修复功能受损与紫外线照射损伤累及有关。61例AK病例中女性较男性略多,99例SK病例中男性较女性略多,这与龙庭凤等[7]及石丽君等[8]文献接近一致。教科书中描述SK以男性更多见,但早期曾有外文文献报道,男女发病比例相当[9]。在英国一项对AK患者性别研究显示:40岁以上的人群中男女患病率分别为15.4%,5.9%;70岁以上的人群中男女患病率分别为34%,18%,总体发病以男性多见[10]。这与国内部分研究不一致,这可能与不同地域、人种、职业、以及户外活动量等有关。本文中AK和SK的发病性别差异无统计学意义(P>0.05),此结果可能与样本数量不足有关,有待扩大样本量进一步探讨。国内外大多数研究均显示AK好发于头颈面部及四肢等体表暴露部位。而SK可发生于体表任何部位,部分研究显示以躯干部多发,其次为头面颈部等曝光部位,也有研究显示以头面颈部多发,其次为躯干部、会阴部等非曝光部位。Yeatman等[11]曾表示:将皮肤表面积因素考虑进去,暴露部位皮损数量多于非暴露部位,提示暴露部位比非暴露部位更容易发病。二者发病部位的差异可能与不同致病因素有关。AK的发生主要与紫外线的照射有关,故皮损常发生于头面颈部等暴露部位,非暴露部位较少见。SK的发生则与遗传、光照、人乳头瘤病毒病毒(HPV)感染、血脂等多因素有关[2]。头面颈部、躯干部等暴露部位皮损的发生常与紫外线照射有关,会阴部皮损的发生可能与HPV感染有关。曾有学者对43例生殖器部位和29例非生殖器部位的SK皮损HPV感染情况进行研究发现,生殖器部位HPV-DNA的阳性率为53%,是非生殖器部位的近18倍[12]。Lee等[13]等对40例非生殖器部位的SK患者皮损是否有HPV感染进行研究发现,40例患者HPV感染均为阴性。上述两项研究提示生殖器部位的SK皮损的发生与HPV感染相关,而非生殖器部位SK皮损则与HPV感染关系不大。

根据二者组织病理分型结果显示AK以萎缩型和肥厚型多见,而SK以角化过度和棘层肥厚为主,这与施健等[6]、廖文俊等[14]研究报道接近一致。这可能与两种疾病皮损的临床表现有关,AK的角化性皮损病理类型多为萎缩型,扁平增生角化不明显的皮损病理类型可为原位癌型、肥厚型等。SK的乳头瘤样皮损的病理类型多为棘层肥厚型,表面光滑的皮损多为角化过度型。临床上AK皮损主要以角化型为多,SK皮损大多数光滑或增生成乳头瘤样改变为主,故AK病理分型以萎缩型和肥厚型多见,而SK病理分型以角化过度和棘层肥厚为主。

在本研究中AK的临床与病理诊断符合率较低,不足50%,AK组的误诊率高于SK组。误诊病例中SK误诊为AK占14/23,AK误诊为SK占3/23,两种疾病易相互误诊,且AK更易误诊为SK。这与施健等[6]、龙庭凤等[7]研究结果相似。误诊原因可能与AK在临床较SK的发病率低、皮损临床表现相似、部分临床医师经验及重视程度不足有关,有时二者的皮损会同时发生,增加了二者相互鉴别的难度。除上述AK与SK易互相误诊外,在临床诊断中,AK和SK还可被误诊为色素痣、寻常疣、扁平苔藓、鲍恩病、基底细胞癌等其他疾病。其主要原因为组织学在改变的过程中出现不同疾病皮损类似的表现,这是疾病误诊的根本原因。故组织病理检查必不可少,近年来皮肤影像学技术飞速发展,尽管不能代替组织学检查,但与病理诊断具有良好的一致性,可降低误诊率,有利于疾病的早发现、早诊断、早治疗。