汉唐时期粟特乐舞与西域及中原乐舞交流研究

——以龟兹、敦煌石窟壁画及聚落墓葬文物为例(中)

2019-03-24□

□

一、粟特乐舞对龟兹乐舞的影响

粟特乐舞伴随着丝绸之路的驼铃传入中国,充满神秘的粟特文化对中国文化的发展也产生了持久的影响,受粟特火祆教影响,时至今日在新疆南部地区部分民族的节日庆典中仍然留存着粟特火祆教的遗风,如新疆塔什库尔干塔吉克自治县的提孜纳普乡就保留着拜火教遗址,盛大的太阳墓彰显着火祆教对太阳神的崇敬,皮里克节中的火舞,对火的信仰明显与粟特民俗有关,在维吾尔族的民族服饰装饰上也随处可见火焰纹络。不仅文化,粟特乐舞极具特色的舞蹈也影响着西域及中原的舞蹈风貌,西域民族舞蹈善于急速旋转的舞风舞韵极有可能与康国的“胡旋舞”有关。其舞蹈一直在民间传承发展,舞蹈风貌随时代发展而演变,由于年代过于久远,已很难找到粟特乐舞与其的关联的证据。龟兹乐舞、敦煌乐舞同粟特乐舞一样,存活于古代人们的记忆里,如今只能从图像或文字材料上还原其乐舞形态。

(一)嫁接于克孜尔壁画形象中

坐落于塔克拉玛干沙漠北缘的龟兹(今新疆库车)是个繁荣的绿洲,曾是佛教进入中国的门户,当时的龟兹是丝路北道最大、最繁荣的地区。龟兹绿洲也让僧人有机会见到操着各种语言来到这里的旅行者,这里曾活跃着不少粟特的定居移民,龟兹国是丝路行者“粟特人”的聚居地之一。

克孜尔石窟壁画(二二四窟举哀图)

在龟兹地区的佛教石窟寺——克孜尔石窟壁画上同样存在大量的粟特人形象。例如:第8窟、17窟、38窟、114窟、184窟等石窟壁画中,都有体现萨薄商人的故事,最为著名的应该是萨薄商主燃臂引路、马壁龙王救诸商人渡海和萨薄商主救商人出海的故事,这些甚至在一窟中反复出现。霍旭初说“在龟兹石窟的开始(公元3世纪末至4世纪中),壁画中并没有商人题材,直到发展期(4世纪中至5世纪)才开始出现”①。这正好与丝绸之路开通后粟特商人经商入西域的时间不谋而合。这些粟特商人总是充当着救苦救难的活佛形象,龟兹人将粟特首领萨薄转变成了活佛萨薄,可见粟特人在龟兹地区的地位非常之高。

不仅粟特人形象,粟特人的葬礼习俗也同样出现在克孜尔石窟壁画上,例如224窟后甬道前壁的焚棺图,棺的上面刻画着信徒们割面举哀的场面,11位信徒,哀号哭泣、撕扯衣服、头发、捶胸顿足、剺面,场面十分悲壮。这种割面的葬俗本属于祆教文化,在粟特撒马尔罕等地的丧葬习俗中经常出现。佛教与祆教葬俗不同,“涅槃”题材是佛教石窟壁画葬礼的内容,又称《涅槃图》,通常以“北首右胁卧,枕手累双足”的卧相见长。那么,出现在克孜尔石窟壁画上的割面习俗,说明粟特地区的葬俗已对龟兹地区葬俗产生影响。粟特人及祆教早在西汉时期便已传入西域,224窟也正是于南北朝时期粟特人入华最为频繁的阶段开凿,粟特人长期于龟兹居住,祆教与佛教相互渗透影响,所以我们能在克孜尔石窟壁画中看到反映祆教题材的艺术形式。

(二)克孜尔135窟旋转舞姿与唐墓胡旋舞

“胡旋舞”是粟特康国地区所擅长的乐舞表演,敷身彩带飘逸,以急速的旋转见长,裙摆飘逸,这种形象在克孜尔石窟壁画里多次出现。新疆艺术学院平萍在硕士论文中采用质点动力学这种科学原理推断出,克孜尔千佛洞135窟、8窟的舞童形象、77窟舞帛形象、156窟的天人像、135窟顶部乐舞天人都是旋转时的定点呈现,进一步证实了克孜尔石窟壁画中有旋转舞蹈。笔者将克孜尔135窟旋转舞人与康国胡旋舞对比,得出相关结论。

克孜尔石窟壁画 135窟顶穹伎乐天人

1、克孜尔135窟舞人形象

克孜尔135窟伎乐天人(图17),是克孜尔壁画中比较大型的伎乐图,开凿于公元8世纪,此窟虽有残破,但在穹顶的上部明显有8位舞人的伎乐形象,十分生动。左一右一图像因破损严重,无法分辨其体态,但应为两个舞人形象,左二伎乐小八字脚腿部弯曲半蹲,左胯旁出,头部右倾,双手抱一乐器似乎正在演奏,膝盖应随音乐的节奏屈伸舞动。

左三伎乐脚大八字站立,头部右倾,左臂抬起于胸前,右臂呈直角于腹部,绿色飘带于胫后垂下,盘于手臂间,应是舞人形象。

左四舞人体态相反,出右胯一脚弯曲于前,头部向右倾倒,下巴指向左侧,左五伎乐是整幅图中最为精彩的一个,舞人右手高举于头顶,左手弯于腹部,手臂缠绕的白色飘带随着律动上扬,形成圆形弧线,动态感十足,感觉像是一腾空跃起的舞人形象。但,由于飘带受外力影响,空气阻力不够支持飘带的重量,因此不会形成弧形的形状,平萍在硕士论文中根据质点动力学原理分析此人是在转动的基础上做出的造型。

左五是一吹排箫的伴奏者,脚大八字直立,身体依然呈出胯的体态。左六图像是一腾空跃起的舞人形象,此舞人主力脚脚尖点地立于圆毯上,另一腿开胯弯膝于脚踝处,出右胯,头右倾,右手拎一挂于线绳上的器物,像是法器又像是灯具,此动作难度极高,十分生动。“根据质点动力学,测算人物达到的转速值,形成图中造型,通过角速度得出转角,进而印证了此造型有属于旋转平面的可能性。”②纵观此八位伎乐天人,他们带头光,梳发髻,身披飘带,穿灯笼裤,穿皮靴,均于一圆毯上演奏或舞蹈,其中左五与左七为明显的旋转造型,两舞人正在赤足踏毯,旋转如飞,与古籍中所描绘的康国胡旋舞的舞姿体态颇为相似,几组舞人的整体风格与粟特乐舞的基本体态和风格也不谋而合。

2、唐墓石屏胡旋舞

汉唐时期,粟特康国经常向朝廷进贡胡旋女,“胡旋舞”在中国可谓大为流行。

1985年出土于宁夏盐池县苏步井乡窨子梁唐墓中的唐朝“胡旋舞”石门(图 18),证明粟特人经青海道入驻青海省,所谓“青海道”,又称为“吐谷浑道”、“河南道”,是丝绸之路从青海至西域的一条线路。这条通道上往来商贾必非少数,粟特人更是不计其数。青海省文物考占所发掘的青海都兰吐蕃墓葬中,出土的丝绸残片中粟特锦的数量较多,说明青海省也是粟特人重要的聚居地区。

宁夏盐池县苏步井乡窨子梁唐墓胡旋舞石屏壁画

石屏门扇上的线刻图案形象展现了北朝至隋唐间的“胡旋舞”,在两门扇正面,雕着一个男性舞者。舞者深目卷发,高鼻,明显是欧罗巴人种,他胸宽腰细,体魄健壮,身穿一翻领紧袖长衫,束腰带,脚穿长筒皮靴,是典型的粟特人形象,两舞人均踩在一圆毯上,两两对舞,舞姿造型略有不同。左边舞伎侧身回首,左脚弯曲立于圆毯上,右腿后屈,右手正舞绸带上举,左臂屈至身后,头转向左侧,呈现三道弯的造型;右侧男伎右腿屈膝立毯上,左腿外开抬起,双臂至头顶上方合拢。两人均手持细长的飘带,自由回旋,舞风飘逸潇洒,从挥舞的飘带可见二人分别向右向左正急速旋转。四周浅雕卷云纹,好像舞伎腾跃于云朵之上,舞姿健美,迅疾奔放。

通过对克孜尔135窟左五与左七旋转舞人体态与入居青海境内的康国胡人所跳的胡旋舞的分析对比,可见二者存在很多相似之处。其一,胯部动作相似,都是在出胯(左胯或右胯)扭腰的体态基础上做自由翻飞的旋转动作。其二,腿部动作,都是一脚盘于或者后抬于膝盖处,腿部弯曲,脚背勾起,就像今天芭蕾舞旋转训练中的四位转。其三,头部动作,头部倾倒的方向均与出胯方向相反。其四,道具部分,都以飘飞的绸带为主要道具,营造飘然于天空之上的神秘气息。克孜尔135窟的旋转舞人与宁夏盐池出土的胡旋舞人均脚踩圆毯,此舞毯属于粟特人形象标签,是中亚西亚地区所流行的“舞筵”,作为营造气氛的舞蹈道具。最为重要的一点是,克孜尔135窟开凿时间为公元8世纪,康国胡旋舞也是于此时盛行于宫廷及西域各地,正是文化交流盛世,时间上基本吻合。不同的是,克孜尔壁画上的旋转是表现佛教的旋转,满载龟兹乐舞文化的基因,单从舞姿体态不难发现,它并没有“胡旋舞”旋转的那么激烈,风格上符合龟兹地区佛教艺术的主体性。可以说,克孜尔135窟所呈现的旋转舞蹈是在保持本地佛教乐舞风格特征的基础上在粟特康国胡旋舞影响下发展的。

克孜尔石窟壁画中有关粟特人形象证明粟特舞蹈艺术对龟兹地区产生过影响,克孜尔135窟龟兹旋转舞蹈与粟特康国胡旋舞在舞姿体态上相似说明二者的关联性绝非偶然因素,是文化长期渗透所至。当然,艺术是相互交流互为影响的,粟特康国胡旋舞在影响龟兹乐舞的同时,龟兹乐舞也一定影响着龟兹地区的粟特乐舞。

二、粟特乐舞对敦煌乐舞的影响

敦煌位于河西走廊的最西端,是粟特人进入河西的门户。汉代以来,此地为“华戎所交一都会”,来自东西方的商人包括粟特商人在此地从事商贸活动,粟特商人并在此聚族而居,使敦煌成为丝绸之路商贸重镇,法国巴黎国家馆藏有来之敦煌的四份文书藏卷,编号为P2657,P2803,P3018,P3559。据统计,从化乡居民236人,其中康、安、石、曹四姓最多,文书所载人名,有些已汉化。这些九姓胡人在敦煌的社会地位极高,官居上柱者达23人,其子孙也多显赫。那么,汉唐时期敦煌乐舞与敦煌聚落中粟特人乐舞又有怎样的交流?

(一)敦煌民俗舞——“儿郎伟”

敦煌地区盛行着一种民间活动名为“儿郎伟”,学界有关敦煌《儿郎伟》的文书有22卷,其中驱傩词17卷,上梁文3卷,障车文2卷,共59首。文书P.2058载:“儿郎伟,今昔时当岁暮,新年鬼魅澄清。万恶随潜藏地户,扫荡积代妖精……”P.3270载:“儿郎伟,驱傩岁莫,送故迎新。若说旧年灾难,直递走出川源……儿郎伟,今夜旧岁未尽,明朝便是新年,所有旧岁鬼魅,逐出境地他川……儿郎伟,傩是古之常法,出自轩辕。且要扫泊旧事,建立新年……万姓歌谣鼓腹,恰如舜日尧年......”通过文书对“儿郎伟”的描述可知,“儿郎伟”应是敦煌地区每岁暮所举行的仪式或所施的法术,其中有神秘的幻术和乐舞表演,用以达成祛恶迎新的意图,希望来年平安吉祥。然,龚方震在《祆教史》中却提到,‘“儿郎伟”作为祆教的专业术语,按儿的唐音读作ni,波斯语是nairangi,写作nirang,其读音与儿郎伟近,据Steingass的理解是“法术、作法、奇迹”③说明,这种流行于敦煌本土的“儿郎伟”实则受到粟特祆教文化的影响,并非敦煌本地民俗。

一文书载:“儿郎伟,我是诸州小子,寄旅他乡。”这里的他乡当指远自粟特诸国而来定居我国敦煌地区的粟特人,证明“儿郎伟”这种驱傩仪式有粟特人参加。再者,“儿郎伟”与粟特人的赛祆活动也尤为相似。生活在他国的粟特人为表达对本民族宗教的追忆,会在聚落内建立祆祠,每逢年节于祆祠内举行祆祠仪式,该仪式活动严格遵循琐罗亚斯德教的宗教信仰,其中羼杂着民俗、杂耍以及西域幻术。唐河南府立德坊及南市西坊都有胡祆神庙,“每岁商胡祈祷,烹猪杀牛,琵琶鼓笛,酣歌醉酒,捋神之后募一胡为祆主,看者施钱,并与之,其祆主取一横刀,利同霜雪,吹毛不过,以刀刺腹,刃出于背,仍乱扰肠肚流血,食顷,喷咒之,平复如故,此盖西域之幻法也。”④我们把赛祆与敦煌“儿郎伟”进行对比,不难发现,敦煌“儿郎伟”与粟特祆教民间仪式活动都有歌舞和幻术表演,目的也同为驱鬼逐疫,在内容和形式上可谓如出一辙。

一文书又载:“今夜驱傩队仗,部领安城火祆.......从此敦煌无事,城煌千秋万年。”在除夕驱傩的群众性民俗活动中,驱傩者们按照安城祆教神主和‘三危圣者’、‘蓬莱七贤’等道教神仙共同的名义进行。文书中安城,是指敦煌粟特人所居十三乡之一的从化乡。不仅祆教教徒,道教教徒也参与“儿郎伟”中,这就进一步证明了“儿郎伟”是多元宗教融合并存的。

“儿郎伟”不仅作为驱傩仪式后来还成为一种热闹的民间习俗、劳动中鼓舞打气的号子。敦煌民间建房上大梁时常要唱一种《大梁文》。P.3302《上梁文》载:“儿郎伟,凤楼更巧妙.....儿郎伟,和尚众人之杰……儿郎伟,今日良时吉日,上梁雅合周旋……自此上梁之后,高贵千年万年。”文中还提到边念“儿郎伟”还边向东西南北上下六个方向“抛梁”,就是抛点心、糕团等甚至抛银钱。“式申犒劳,散金钱而满地,堆饼饵以如山,盈樽满案,极量而饮,既醉以饱,式舞而歌。”抛钱的同时,畅快饮酒、欢快歌舞,一片欢快祥和的氛围。

遗憾的是,笔者并未找到“儿郎伟”中专门描述乐舞形态的相关资料,但,这种伴随于仪式及民间活动中,与中国古代的傩舞、赛祆活动相互结合边唱边跳的形式成为敦煌地区极受欢迎的民间活动。

(二)敦煌莫高窟壁画中的粟特俗乐舞

莫高窟,又名千佛洞,位于河西走廊西侧的敦煌。于十六国的前秦时期所建,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等,形成了壮观的规模,洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,其中,有壁画、塑像的洞窟492个,几乎每个洞窟都有舞蹈形象,舞蹈的风貌,随着时代的演变而不同。粟特人与汉族人互通友好,和平相处,祆教文化与佛教文化相互交融,呈现开放包容的盛状,粟特人和粟特乐舞也在莫高窟石窟世俗生活场景的壁画中有所反映,这些深目高鼻、卷发浓髻的粟特人于敦煌壁画中同样充当着萨博商主的形象,例如45窟的“商人遇盗图”,420窟窟顶东坡上部骆驼商队图,103窟南壁西侧商人牵象图等。与克孜尔石窟壁画一样,在同为丝路重镇的敦煌画家笔下,同样受现实因素影响,佛经中的印度萨薄已转换成粟特萨薄形象,粟特人在敦煌地区的地位十分重要。

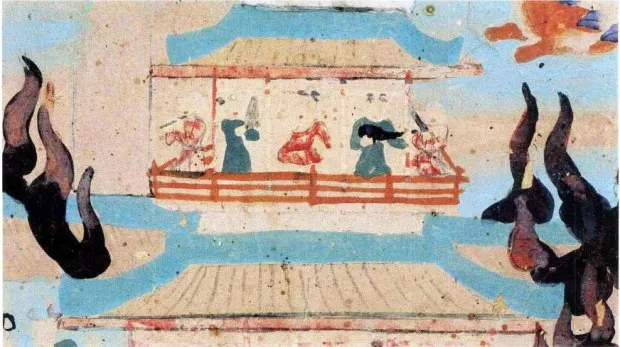

莫高窟297窟(北周)

莫高窟154南壁(盛唐)

莫高窟12窟南壁(晚唐)

莫高窟297窟北周描绘有奏乐起舞的供养伎乐,树荫下绘有五位乐舞伎,左侧的两位舞者双手高举过头顶,似拍手状,分别出左胯和右胯,头部倾倒,右面三位弹箜篌、琵琶、吹笙箫者为其伴奏,因此图为简笔图,并未对其相貌有所描绘,不明是汉人还是外族人,但从头饰和体型可知,二人均为女性,束腰开衫的长袍似粟特人服饰,但细部却与粟特服饰存在差异,此乐舞场景同撒马尔罕纳骨瓮上乐舞图十分相似,他们都于室外葡萄树下奏乐起舞,舞姿形态也颇为相似,乐器伴奏同有箜篌,只是粟特纳骨瓮上的舞人身披绸带,297窟莫高窟壁画上的舞人却未披绸带。学界将此图归为西域乐舞图,笔者认为与敦煌本地的粟特乐舞也存在一定联系,同时又融合西域多地民族舞蹈风格,充满浓厚的民俗气息。

莫高窟154南壁盛唐壁画中描绘了炎炎火宅中舞蹈表演,法华经中有火宅喻,谓世人如只玩乐的孩子,不知身处危险。因此,敦煌壁画反应火宅喻的乐舞场面多为儿童舞蹈场景。但此窟火宅喻中的舞人却为一粟特胡人形象。壁画上房屋四周熊熊烈火燃起,宅子中间五人正欢快舞蹈,中间舞者最为引人注目,他高鼻深目,身着束腰开衫翻领长袍,一手举于头顶,一手抛于下,一腿高抬正在腾踏跳跃,与粟特石国胡腾舞的形象极为相似。笔者猜测此人为粟特人,炎炎烈火中舞人却并不畏惧,依然欢歌热舞,这显然不是失火现场,应属于火祆教祭火场景的夸张描绘。无独有偶,在莫高窟12窟南壁上同样描绘火宅中间五位乐舞妓人正欢歌热舞之景,一位吹笙箫,一位弹琵琶,一位吹横笛,中间一舞人正腾空而跃,他们在一围起的舞台之上,似在举行盛大的活动。笔者猜测,两幅图均在反映祆教节日时于祆教祠举行的庆典仪式。不仅这两幅图,敦煌壁画上还存在大量火形纹样,例如北周第297窟西壁盒内,主尊佛项光之中画火焰宝珠等的佛光中的宝珠火焰纹,隋代420窟西壁南、北侧菩萨手中都有于手中托着的火焰宝珠,在造像佛背上也有火焰。火虽对几乎所有地区的先民都起着重要作用,但粟特火祆教却将爱火上升到信奉的高度,将火归为神,视为崇拜对象。敦煌壁画讲述的是佛本生故事,火宅及火焰图案的大量出现,印证了敦煌人也将火神圣化,视为崇拜对象。古代的敦煌人把早期的对袄教的崇拜与对佛的崇拜联系组合到了一起。那么火宅中的舞者就不一定是粟特人,也可能是敦煌当地的舞者,但从舞人腾挪跳起的姿态可见粟特乐舞的容貌,属祆教文化与佛教文化融合后所形成的独特的敦煌俗乐舞。另外,火焰纹在成为敦煌佛教的装饰后,火焰光芒的宏大彰显着佛光普照,让信徒能更为直接地感触佛的庄严与温暖,佛普度众生的力量。

(三)敦煌莫高窟220窟药师、阿陀螺经变

莫高窟220窟线面图 北壁(初唐)

莫高窟220窟具有高度的艺术价值,为初唐贞观十六年(642年)的代表作,是敦煌当地名门望族翟氏家族世世代代经营下来的家窟,窟内第一次出现规模庞大的覆壁经变图,特别是北壁和南壁的大型伎乐图,气势庞大恢弘,极为引人注目。唐初,循丝路而来敦煌当地的粟特人已成规模,且从上述壁画分析中得以体现,对敦煌佛教乐舞的影响是必然的,多位学者认为220窟“东方药师净土变”绘制的四舞人所跳舞蹈为康国的“胡旋舞”和石国的“胡腾舞”,我们可一一分析。

220窟南壁药师经变是敦煌壁画乐队人数最多,乐器种类最全,绘制最精致最写实的一幅:中间灯楼两边各有一对舞伎在小圆毯上急速旋转,两侧各有一组乐队坐于方毯上;乐队角色不同,姿态不同;图中左侧队伍,共十五人,演奏的乐器有拍板、竖笛、筚篥、箜篌、笙、海螺、腰鼓、横笛、羯鼓等,是大型乐舞场景。右侧队伍共十三人,演奏的乐器有腰鼓、花边阮、筚篥、筝、排箫、竖笛等。中间有四舞人,左侧两位舞伎,一位背向观者,左腿直立顿足踏毯,右腿前吸于膝盖处,头转向左侧,左手高抬于头顶,右手掐于腰间,右面舞人与左侧舞人向背,右腿后吸于膝盖,勾脚,一手高抬,一手于腰间呈“提襟”状,舞姿延伸挺拔,再看两舞女的头发,绘制者是很重细节的,舞女发梢上扬,人只有在跳跃时发梢才会腾空,这是描绘舞女向上腾跳时的动作。两舞人均身穿束腰石榴长裙,上身是盔甲纹饰的砍袖,舞绸带,绸带呈现一边倒的抛物线,整个体态为“s”型三道弯,极富美感。王克芬老师认为,从舞人着装看,可能受古典戏曲的影响,笔者并不否认此观点,因隋唐时期,中国戏曲呈现稳步上升的状态,歌舞戏、参军戏层出不穷,从画风来说,受其影响应该是有的。但,从飘带腾空的走向以及向上腾起的动作可知两舞人应在腾挪跳跃。其形象正如刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》中所言:“跳身转毅宝带鸣,弄脚缤纷棉靴软。”“桐布轻衫前后卷,葡萄长带一边垂。”胡腾舞人在腾跳的基础上自由翻飞,连腰带上的装饰物也跟着响起,脚下动作缤纷繁复,身上的服饰因急速腾跳而前后翻转,舞人手臂缠绕的葡萄绸带向上猛然发力使绸带飞速上升,降落时垂于一边。“环形急噈皆应节,反手叉腰如却月。”说明“胡腾舞”是环绕行进,反手叉于腰间,与壁画上“提襟”状有所相似。石国胡腾舞传入时间较早,大约在北魏甚至可以追溯到东汉,初唐石国胡腾舞已经在全国范围内传播。经对比可见,诗人所描绘的“胡腾舞”与壁画两舞人的确存在共通性,但,石国胡腾舞为男子舞蹈,而壁画呈现为女子,两舞人的穿戴与粟特人的标志也相悖,粟特人穿皮靴而舞,敦煌舞人则赤足踏地,但这些并不能否定该舞蹈受石国胡腾舞的影响。

再看右侧两舞人,与左侧两舞人略有不同,穿白色长裙,飘然立于圆毯上,双手缠绕修长的飘带抬于身体两侧,双腿站立,从纷繁错落舞动的飘带以及向四处飘起的头发可见舞人正在急速旋转,她们身体轻轻向前倾倒,似在保持稳固的中心,两脚也未见抬起,可见二人只是在旋转并未腾跳。值得注意的是从面貌、穿着、发饰、飘带及脚下的舞筵来看两舞人一模一样,笔者认为,绘制者是将一位舞女动态的旋转以定点静态的方式呈现在两个人物形象上,意在强调舞人旋转舞姿。我们也不妨与古诗中“胡旋舞”形象进行对比。元稹《胡旋女》所言:“蓬断霜根羊角疾,竿戴朱盘火轮炫。骊珠迸珥逐龙星,虹晕轻巾擎流电。”虽此诗以写意为主,但也是诗人根据所观“胡旋舞”形象采用夸张手法的描述,诗人将舞人旋转比作火轮炫,可见旋转之迅疾,将舞飘带比作擎流电,可见旋转的急速、绸带飘逸、眼花缭乱的风貌。康国胡旋舞较“胡腾舞”传入时间稍晚,最早的文字记载在开元天宝年间,敦煌壁画旋转舞人形象与粟特康国胡旋舞可谓惊人相似,但两位舞人身穿素色长裙,而《通典》“康国条”谓:“康国乐,工人皂丝布头巾,绯丝布袍,锦柃领,舞二人,绯袄,锦袖,绿浑裆,赤皮靴。”两位壁画女子的穿戴更像汉人服饰。

通过分析两组图不难发现粟特康国与石国乐舞对敦煌乐舞的渗透,又因220窟为翟氏世代经营的家窟,翟姓属于入华粟特“昭武九姓”胡人的一支,更加剧了受粟特乐舞影响的可能性。不仅220窟,敦煌壁画上还有大量形似粟特康国及石国地区旋转、腾踏的舞人形象,例如;334窟(初唐)、332窟(初唐)、335窟(初唐)、341窟(初唐)、429窟(盛唐)、180窟(盛唐)等,莫高窟98窟(五代)、112窟(中唐)、144窟(晚唐)、445窟(盛唐)等,从年代看,几乎都是于隋唐五代这段时间所画。从典籍所载,胡旋舞传入宫廷并盛行的时间是开元年间,而绘画时间却比传入时间早70年。敦煌地区的粟特人早在西汉时期便已入驻敦煌,到隋唐时期渐成规模。所以,唐初的敦煌乐舞很可能受生活在敦煌地区粟特乐舞的影响形成,并非来自中原的宫廷乐舞。此时的敦煌乐舞是佛教与祆教乐舞加之戏曲成分相互融合后所形成的新的乐舞形式,独具地方特色。但,随着“胡旋舞”、“胡腾舞”在宫廷的盛行,盛唐及晚唐表现“胡腾舞”“胡旋舞”的舞蹈壁画逐渐增多。

从敦煌民俗“儿郎伟”到壁画中的世俗乐舞到灿烂的佛教乐舞,都或多或少受到祆教文化及粟特乐舞的影响,但不同地区的舞蹈因地理位置及风俗习惯的不同呈现不同风貌。敦煌乐舞不仅吸取中亚粟特乐舞成分,还广纳来自西域诸国及中原汉文化因素,就是在这种不断交流借鉴中成就了如此辉煌灿烂的乐舞艺术。

注释:

①霍旭初:《克孜尔石窟前期壁画艺术》《龟兹艺术研究》新疆人民出版社,1994年,44-45页。

②观点来源于平萍硕士论文《龟兹石窟中的旋转舞姿探索》。

③ Steingass:Persian-EnglishDictionaey,第1441页。

④龚方震,晏可佳:《祆教史》,上海社会科学院出版社,1998年8月,第247-248页。