丝绸之路上高昌出土的丝绸钩沉

2019-03-24□

□

古代丝绸之路上的高昌地区就是今天的吐鲁番,高昌出土有丝绢、丝绸刺绣、编织绸缎等。高昌发现的这些编结品残片,首次把涂金平绣追溯到中世纪早期。吐峪沟出土染色图案的绸缎,是中世纪晚期一种丝织品,在工艺史上很重要,这上面生动地体现出晚期希腊以及波斯艺术形式向东亚传播的情况。

交河故城出土的绢

一、高昌和交河故城出土的绢

这是画在绢面上的三块佛教内容的残片,发现于高昌和交河故城。画面上的和尚形象已部分毁掉。侧转脸向右,自然地站着,正在专心观看左手举着的一件东西,但认不出那是何物。此物上部为矩形,矩形顶面为棕红色,而较窄的旁侧为白、红两色。矩形以外还有个相当长的、上窄下宽的柄。和尚以优美的姿态用左手手指拿着那件东西,右小臂成水平位置放在胸前,而右手则为下垂状,食指自然地弯曲着。右手贴着的衣服部位是白色的,但难以辨别这白色部分是什么。

和尚的衣着如下:最里边是一件很长的红衬衣,其下沿直到双足以上;衬衣之外套白色长衫,在手腕及膝部以下皆可看到;最外边则是标准样式的百衲衣,由红色与深棕色补片拼接而成,脚着鞋。和尚的头上戴一条红色镶黄边头巾,其佩戴方式在佛教的某些画面上常常出现。它不像印度风格的包头布,而是更多地使人联想到埃及民族服装中的包头样式。令人遗憾的是画面损坏得太严重了,无法识别画面的细部。特别是右肩上,有个从后向前垂挂下来的白色打褶布条,不知是何物。

最引人注目的是和尚脖子上的金色装饰物——金项圈,上边还有三个圆盘形金质饰物,而中间那个圆盘上挂着一个垂饰。头部周围有残破的头光,但身上显然没有背光。脸为白色,东亚型。整个画面很容易使人认为是一幅残破的日本画。

至于这种绢画是怎样加框的,或者是怎样装裱的,我们无法确定,因为在我们发现这种画时,没有一幅是没受到损坏的。不过我们常常与这种绢画残片同时发现大片彩色的、有刺绣的丝绢,我们猜想,其中一部分就是用来给这些绢画加框的。这种加框的办法为藏、汉和日本人承继下来,沿袭至今。

由于绘有图画的这种丝绢织造得极其精细,因而必须把它裱糊在更厚一些的纺织品上。此种纺织品可能为单色丝绢,也可能织上了图案,或者是粗糙的苎麻布。不论是丝绢还是麻布,都是成片状或条状与残画一起发现的。出土地点:交河故城。这是个菩萨头像。就绘画技巧来说,特别是就色彩的配合来说,是收集到的最美的作品之一。虽然我们认为它大概属于较晚时期。

菩萨的脸为黄色,以红线勾边。眼睛为浅棕色,眉毛为灰黑色,眼睛与眉毛都有些向上斜吊,表现出东亚人的特点。不过我们认为,这一极为常见的相貌,不能看作为东亚型,而是印度型。额头上有白毫,明亮的白颜色加红边。白毫的这种画法大概依据于塑像,因为塑像上的白毫是一颗白色钻石。当然,这种演变过程可能恰恰相反,即首先有了这类图画,而导致在塑像上也用一块宝石来表示白毫。

耳朵旁边垂落下来一小缕卷发,额头上的头发在头冠的下沿处梳成了一个个弧形。头发的大部分都披落在脑后,只有几缕梳得很工整的发卷搭在双肩上。头上那顶颇大的金质冠冕,引起人们对古物的极大兴趣。它分为两部分,即底部和冠顶。底部为一高桶状的箍,其下沿为平直的,上沿呈美丽的圆弧形向前方和高处耸起,而向两侧和头后部弯落下去。这样一来,就使这个桶箍部分的最高处位于额头的中央部位之上。

这个桶箍的整个外表面上,绘有以工整的交叉线条组成的网纹。桶箍下沿由三条环组成,最上部的环绘有垂直的、彼此相隔一定距离的直线,下边两环上未画任何花纹。这三个环为不很凸的浮雕形,围在桶箍的底部。沿着这个环还安装着一圈圆形珍珠(或宝石),这些珍珠彼此之间又由一串半月形宝石连接起来,每个圆形珍珠下边又挂着一个水滴状的宝石。在额头中央上部的环上,有个镶嵌宝石的盘形装饰物;在这盘形装饰后边的桶箍上,又有另一个更大些的三叶形装饰,为红色加黄边,似乎可作为盘形装饰的陪衬。其上有形状类似的花朵,左右都有白色(宝石拼成的?)莲花,顶部也有一朵红色莲花。桶箍表面中央部位的左右两侧,又各有一圆盘形装饰,每个圆盘中心都画一朵红白两色的莲花。桶箍下沿的第二个珍珠上,有个灰色(银质?)的装饰物,向后上方升起。在耳朵上方,从一个红色的火焰状的装饰物里,伸出一个牛角状物件,但其尖端似有一团火焰。此牛角形饰物的靠前部分,挂着一个镶了许多宝石的垂饰,后边则挂一条打了结的红色彩带。

冠冕的顶部耸立于上述桶箍之上,其下沿为一条很宽的环带,环带上有一圈棕榈叶形的、镶嵌宝石的装饰。每个棕榈叶上部又有一颗宝石,宝石周围有红色火焰。于棕榈叶上部三分之一处,两侧各以弧形互相连接起来。这些弧形的顶部,又各有一红色球形宝石。冠顶旁侧环带处,也有一牛角形向上弯曲的装饰物,下边也挂着垂饰。耳朵上戴着附有垂饰的华丽耳环。衣着打扮很引人注目,可以清楚地看出戴着一条金项链,项链的前部有华丽的宝石装饰。在项链两侧第一个宝石之下,各有一金质扣环,从每个扣环中有一束红布垂落到胸前。两肩上和胸前,都有边饰为奇特弧形的肉色披肩。领子开口为心形,其底端位于项链上那朵莲花之上。这样的领口大概是为了使头部能从中穿过。在右边披肩之下,有一片很宽的、无任何分隔的红色部分,它盖住了胸部右侧一部分。我们承认,肩部的这种画法我们尚不理解。很有可能所画的不是盖布,而是按画家的意图,以独特形式来表示这部分身体。出土地点:高昌VI遗址。

此为一天王像,作威吓人的姿态,叉开两腿,站在妙高山的峰巅。他双目圆睁,有一对山神般的尖耳朵,马鬃状的头发(这种发型是所有天王的特征)。这红色的头发在头冠之上,梳成火焰状的顶发。身穿铠甲,铠甲外面披一件飘动着的红罩衫,但其细部已无法辨认。右臂上举,但手已缺损;左手持一又直又宽的欧洲式宝剑,有护手和棕色的把柄;食指按在护手上,这种姿势与意大利早期画家某些作品上所描绘的相似。出土地点:高昌K遗址“藏书室”前边的垃圾堆。

二、吐峪沟出土的绢

吐峪沟出土的绢

我们在吐峪沟的发掘中,得到了大量绢画残片。这大概是一幅大型绢画的残片,为一菩萨的头部和肩部。他站在或坐在一棵树下,树干在画面右边,为白色,上面绘有大小不等的棕色斑点,树叶和花朵所剩无几。菩萨有头光,但已严重褪色,看来有几圈光环原来为红色。头光之上有个挂着三个金色装饰物的伞状物,为红、白两色绘成的奇特的云朵形。菩萨的头转向画面右侧;面貌很美,眼睛为杏仁状,鼻梁很高,下颏轮廓鲜明。面部的这些特点,表明所画的是个印度人。头戴冠冕,冠冕之下露出梳成一个个弧形的黑色发卷。头发的主要部分梳成粗大的发束,搭落在双肩上。耳朵上元首饰,大概是原来画的耳饰褪色了。从脸上红色分布的情况可知,这幅画有一段时间曾受过风化。

头冠是金质的,两侧装饰红宝石(或花朵),上面还挂有一些金质装饰物。一块白色头布的两端从头冠上垂挂下来,直到耳朵下边及胸前。所画的是哪一位天神,我们说不清。他额前有白毫样标志(或者为身分标志?),四周点缀着一些枝叶。出土地点:吐峪沟“遗书室”。

从这幅绢画的右侧边沿上我们可以看到,这是一幅更大绢画的残部,保存下来的只有两个侍从人物。画面底色为蓝色,大概是纯群青颜料。侧边缝合在一起的纺织品很粗糙,大概是苎麻纤维织成的。画面右上角有一部分红色外衣,属于已经缺失的第三个人物。靠右侧一些是个吸引人的罗汉形象,头部已部分损坏,但我们仍然可以看出头发是深蓝色的。丰满的脸上呈安静呆板的表情,与那些印度和尚的表情一样。耳朵很长,没有耳饰;额上看来没有白毫。一件红色镶金边的外衣或袈裟只搭在两肩上,胸部裸露,但在胸部以下,又由这件外衣遮盖着躯体。裸露的右小臂举到胸前;右手作介绍或推荐第二个人物的手势(第二个人物为婆罗门)。此和尚肩膀后边为火焰状的头光,火焰的颜色或为金黄色,或为淡蓝色。其中金黄色火焰描有鲜红线条的花纹,淡蓝色火焰描有黑、白线条花纹。

第二个人物为正在祈祷的婆罗门,身披红色袈裟。残画的右下角,可以看到他裸露的臂膀,以及披在上边的袈裟的一角。上面那个和尚为蓝头发,黑、红两色眼眉,而这个婆罗门的轮廓线皆为红色,只有眼睛为黑线;枯瘦的胸部、突起的锁骨、位置画得过高的条条肋骨,也都是红线描成。值得注意的是,向上梳到一起的顶发、鹰钩鼻子、倒八字形眉毛和眼睛、几乎是由于痛苦而咧开的嘴,以及浓密、汇成尖形的络腮胡子。两手合十祈祷;手的瘦削表明了该婆罗门的高龄及其苦修的生活。耳垂很长,未戴耳环;左手腕上戴着一圈金质装饰带。这种风格的绘画残片并不多见,仅在此处遇到。

观音像的残部。观音身穿印度神衣服,胸部裸露,只围有一条红色彩带。一个棕色项圈套在颈部,胸前还有个华丽的金项圈。耳朵上戴着笨重的金耳环;冠冕不高;黑色的头发在额头上梳成一个个弧形发卷。有一条白色头布,其两端在冠冕两侧飘扬。头光中一部分已褪了色,最里圈的看来有红色周边。面孔为东亚型,尤其是内眼角特别尖,而两眼为细长的吊眼,就更表现了这一特点。额上有白毫形标志。嘴为棕红色,嘴的上部用同样颜色画了一小撮八字胡,下颏上长着一小撮三角形的胡子。人物的脸是用淡墨线描轮廓(摹写法),然后画家再用红色和棕红色线条重描这个轮廓。但有些部位并未完全沿着原有的灰色线条描画,所以还能看得到。

观音的左手高举作说法状;至于从手里向右上方伸出的三叉形树枝是否为一棵花枝的残部,我们在此不作讨论。有十个小型的头围绕在观音的头部,每个小头上都戴一小型头冠,看来皆为女性的头。其中有五个小头在观音的冠冕边沿排成一行,另有两个并排位于这一行小头之上,还有一个单独构成这个金字塔形尖顶,其余两个位于耳后的脖子上。

菩萨像的残片。引人注目的地方是两眼闭着,以及少见的噘得很尖的嘴。面容看来很温和、丰满,内眼角的线画得十分明显。显然由于受潮而使颜色暗淡、褪色了。脸的中部呈纯底色的橄榄灰色,而额的上沿、耳朵、太阳穴处以及两颊,皆为鲜红色。大部分头发都向上卷起,成为高高的顶发,而在额上则梳成一个个弧形发卷;后颈头发搭在肩上。

头上戴一顶非常美丽的冠冕,这是一圈很窄的环箍,环箍上有弯弯曲曲的枝叶。在额头上部,则高耸着一块椭圆形装饰牌,其底边扁平,周围有一圈珍珠,顶部有一个月牙,月牙上有颗宝石或金球之类的东西。至于在装饰牌上是否绘有阿弥陀佛像,就无法确定了。在右耳处,有许多窄叶子垂落下来。在衣着与装饰品方面,除了轮廓线之外,没有保存什么更多的东西。右手举起,手持一莲花,莲花的色彩已经消失;手的颜色为非自然的鲜红色。

吐峪沟的绢

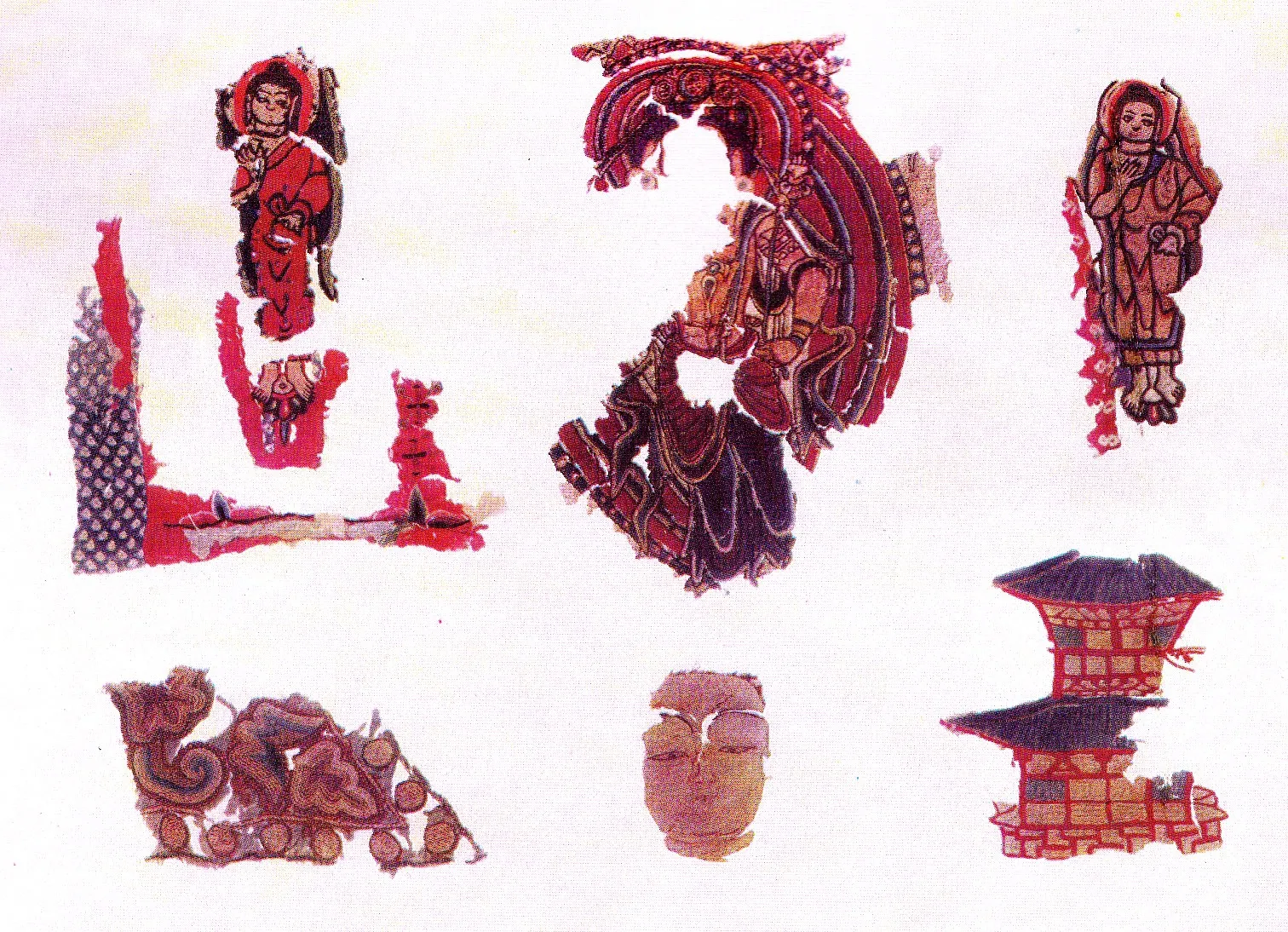

摩尼教丝绸刺绣

三、高昌出土的摩尼教丝绸刺绣

此残片是我们发现的最美的刺绣品之一,其所以极为重要,还因为可以肯定它来源于波斯摩尼教。我们猜想,本图版的其他画面、特别是描绘龙的画面,也来源于波斯摩尼教,不过目前尚提不出证据。

本刺绣品的上半部为一个摩尼教女神,及两名侍从。女神站在美丽的莲花底座上,左手叉着腰,右手拿着一个物体,可能是一朵莲花,也可能是个小佛塔或骨灰盒,但也有可能是个香炉。可惜由于这块刺绣保存得不好,无法进一步辨认其他细节。她的上身着长袖黄色衣服,下身为桔红色女裙。腰上系着珍珠(?)串成的腰带,腰带从中间分成两条,垂落下来,到了膝盖以下,向左右两侧分开,成为悬饰围绕在衣裙上。然而,这条“珍珠”腰带也可能是衣料上织成或刺绣的图案。腰上围着棕色服饰,(也可能是由头上垂下来的一部分浓密的头发)。女神的身体周围,有一圈同样颜色的波浪形条纹,可看作是上述棕色服饰(也许是发式)的延长部分。她的头光周边是一圈珠子,背景由各种颜色交互变换的放射状彩带组成。许多小发卷覆盖前额,并戴一个蓝色半月形头饰。女神右侧站着两个身穿全套法衣的女教士,她们脚下踩着很大的莲花底座,底座为佛教绘画中常见的样式。

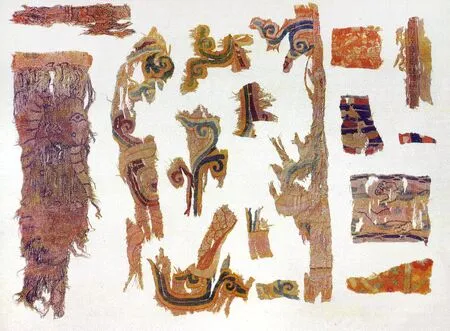

高昌出土的编织绸缎残片

这组人像四周都是花卉图案,但上部图案都已损坏,只剩下女神头光之上的一小部分。那里原来的花形可能有所不同,下部的图案是用线与人像部分缝在一起的,为此幅刺绣的底边。这些图案为蓝线绣出的花朵,花上缀有细纸条,纸条上以前曾涂有金粉。从这些花朵中垂下来两行绣出来的回鹘文字,已部分损坏。在这组人像上,也发现了涂金粉细纸条的一些残片。

四、高昌出土的编织绸缎

高昌故城遗址与吐峪沟遗址出土有编织绸缎残片,其中A大,底色已严重磨损和褪色,用蓝黑色线条勾画出一个大象的头部和耳朵,这象正向右方迈步前进。这个图案在下面接着的一行里重复出现,方向不变。

残片B材料结构和色彩与上述相同,只保存着一个人的头部和一只胳膊,轮廓线也是深蓝色。”

将大象作为纺织图案并不局限在东亚,塔克伊布斯坦的柯斯若斯石窟中的狩猎浮雕已经表明,在萨珊艺术中大象是常见的题材。在齐克堡的教堂里,保存着一块有大象图案的丝绸,那是早期波斯的产品(约在公元7-8世纪)。拜占庭的丝纺业吸取了波斯人的大象图案;在主教法衣登记簿中,记载着公元800年左右罗马教皇送给罗马教堂的礼物中,有大象图案纺织品;在亚琛卡尔大帝的遗物箱内,有著名的绸缎,为公元10世纪时君士坦丁堡希腊纺织作坊独有的产品,上面有波斯风格的大象图案,样式极为华丽。高昌发现的丝绸,既非波斯、亦非希腊产品,因为它与这两个国家的产品差别很大。首先,就所能辨认的情况看,动物的形状更接近自然样式,而少有人为独特之处;其次,轮廓线的描绘方法是极不寻常的:在中世纪晚期,所有波斯、拜占庭的动物图案纺织品,都是利用底色反衬出动物图像,成为一完整的彩图,因此再用黑色描边就是多余的了。由此可知,以很浓的黑色描边是中亚或东亚的画法,残片b上的人物表现方法就是这样。”

C块的绸缎残片(即所谓的‘织花壁毯技术’)在(原来)为金黄色的底色上用紫、黄、绿、白和蓝色丝线,极为精致地编结出藤蔓图案。此种编织品(在德国,按其最晚期的产品特点,称之为织花壁毯),是纺织品的最古形式,与辫结品还有些相像。它与真正的、更多地用机构生产的纺织品的主要区别在于,这种编结品的纬线并不经过经线墙的整个宽度,而是把组成图案的每一种色彩,根据图案需要用手编到经线里。用机械法纺织可以、而且必须按照人的安排,有规律地反复织出所需要数目的同一图案。手工编结则只能创造出一个个单独花纹,不能造成重复出现的图案。这种编结品就像欧洲壁毯那样,可以在自由表现手法上与绘画相媲美。编织品这种纯绘画式的发展,至今依然不为东方人所了解;在这方面,它与机械纺织品同时并存下来。正如在拜占庭和西班牙直至11-12世纪方能证实的那样,这种编结法生产出了很轻的、可制做外衣的绸缎,至今也是如此。

这些残片之所以能表现出它们源于中亚或者东亚,一方面是由于有藤蔓图案,而且蔓茎的纵向中线很独特;另一方面是由于金黄色底色的特点。在底子的经线之间,编入了未经旋捻的平宽线,宽线的一侧还包有金箔,图上某些地方依然清晰可见。这些平宽线相当白,看起来就像羊皮纸一样,极可能与13~14世纪时中国金银丝提花锦缎的那种涂金平绣线一样,后者富于韧性,多为棕色。这种东西目前还大量用于西方国家(在佩鲁贾、累根斯堡、格但斯克、施特拉尔松等地)。东方诸伊斯兰国的纺织业和编结业,根本不了解这种未经旋捻的涂金平绣线。由于在高昌发现了这些编结品残片,此则首次可把涂金平绣追溯到中世纪早期。迄今为止,公元1300年前后的中国金银丝提花锦缎就是最古的了。

五、吐峪沟出土染色图案的绸缎

高昌出土绸缎

A图案的丝绸,由许多直径20一22厘米的圆排列成行,每个圆里边有两只鹿,头对头,彼此对称;它们的躯干和腿很像马,但头上有鹿角,脖子是直的;在圆环上有向外放射形的莨菪花叶子。这个图案原来是红底绿叶,以白色描边,现已褪色且严重磨损了(此图版为该残片的背面,故图案成为红色绿底)。各个圆环之间的绣花已无法看清了。

这种绸缎是中世纪晚期一种丝织品,在工艺史上很重要,这上面生动地体现出晚期希腊以及波斯艺术形式向东亚传播的情况。就保存下来的艺术文物来说,希腊文化晚期的萨珊丝织上虽然没有发现长角的鹿,但圆环里边那种对称式的图案就证明是起源于西方和近东,因为此种对称式图案是古希腊纺织业模仿公元5-6世纪镶嵌路面而产生的,同时也被波斯人吸收。此图案上动物的画法,特别是莨菪花边饰(只在原物的正面可以看得出来)差不多和公元8一l0世纪东伊朗的一种丝绸完全一样,那种丝绸上的萨珊时代动物画,发展成一种十分呆板的、看起来很粗野的风格。与这块绸缎最为相似的,有在东伊朗发现的两块丝绸残片,上面有圆环,圆环里有成对的马。那两块丝绸残片保存在桑斯主教教堂中,属于那里极为丰富的古希腊晚期和中

世纪早期的纺织品珍藏之一。这种鹿形图案的纺织品,生产于公元10世纪之前,这一点不会有任何疑问,因为它与东伊朗的制品极为相似。但由于这块绸缎表面磨损严重,所以现在很难说它是否为一块伊朗的原物,或者是中国造的近东方风格的绸缎,在奈良法隆寺和正仓院就保存有许多这种中国绸缎。由于在中国其他的仿制品中,并未见到过这种莨菪花边饰,而伯希和在甘肃发现了东伊朗此种产品的原物,所以这块鹿形图案的绸缎有可能是原物。”

吐峪沟出土绸缎

B与C是一块很精致、很轻的金丝织品残片,其图案为蓝、白、绿和已经变黄的红色,不是织上去的,而是染色而成。这就表明它是中亚或东亚的产品,与图B的鸟翅膀的自由而富有活力的画法以及图C上鸭子头的风格相一致。通过染色法造成纺织品上的图案,无论用覆涂法还是模型压印法,早在希罗多德时代就已为地中海地区所掌握,到公元6世纪已达到极高的艺术水平,制造了埃及古墓中出土的那种帷幔,帷幔上印有大型希腊神话图与基督教故事画(分别收藏于基美博物馆、柏林工艺美术博物馆以及南肯辛顿的维多利亚·阿尔伯特博物馆)。然而在西方,包括波斯在内,染色法只用于羊毛、棉花或麻布制品上,而不用丝织品。与此相反,在日本奈良时代的寺庙宝藏中,有中世纪早期各种各样的东亚绸缎,在着色上都模仿萨珊时代的纺织品图案。至于它是通过什么技术而着色的,就图版上这几块残片来说无法确定。我们只能说,这里没有蜡染法那种技术特点。

冯·法尔克教授对这两块残片描述如下:具有织入图案的绸缎,底色为红,图案为棕色与黄色。缎面被一些直角相交的带形图案分成许多格子,带子上又有许多小矩形。每个格子中央有一朵玫瑰花,四角里各有一棕榈叶图案。此种图案显然与近东丝绸风格无关,因为近东图案严格避免直角组成之分格。这是东亚产品,因为中国丝织品中,直到现代仍保留着这种分格图案。另块丝绸刺绣的残片,底布是极其松弛的棉织品,即所谓的布面底子。在这上面用深红、黄以及深棕色丝线进行刺绣,在布的两面出现相同图案。今天这个刺绣的表面大部已磨损了,尚能看出的画面有:以自然主义手法表现一个狍子(或羚羊)的头部,以红线勾边;黑色的眼睛和鼻孔。在这只动物的皮上,有黄色红边的斑点。在底子上的空隙处画着极绚丽的佛教风格棕榈叶。

吐峪沟出土的刺绣残片

六、吐峪沟出土的丝绸刺绣

吐峪沟遗址出土有许多丝绸刺绣残片,其中A块有较大画面的缂丝刺绣残片,底子与刺绣都是丝的。表现佛陀站在莲花上,所以是佛教画。蓝色的边框系列利用印度缬染法(结扎法)着色。出土地点:吐峪沟左岸寺庙的“遗书室”。B块有较大画面的缂丝残片,底子与刺绣都是丝的。为一菩萨形象,可能是观音菩萨,面对我们,为一佛教画。

C有较大画面的缂丝刺绣残片,底子与刺绣都是丝的。也是佛陀站在一朵莲花上说法。右边保存着红色边框的残部,是用印度缬染法着色的。

D块较大刺绣(缂丝刺绣)的残片,底子与刺绣都是丝的。

E块缂丝刺绣的残片(底子和刺绣都是丝的),表现佛陀形象,但只保存了本页所刊头部。

F块较大缂丝刺绣的残片,底子与刺绣都是丝的,画面为一所中国式房子的一部分。出土地点:吐峪沟右岸寺庙的“遗书室”。

冯·法尔克教授对这些残片描述如下:此为人物和图案的丝质刺绣,原来可能是佛幡上的装饰物。底子的质地极软,看来是棉麻布,但无法看到,因为刺绣已盖住了整个底子的正反面。刺绣采用的是编结刺绣法,其线条根据图形内容组成,从而使图形更加鲜明,这一点可以在残片d(左下方)的叶片图形上看得很清楚。在图F的桁架建筑上,墙垣和房顶造型绚丽多彩,这是由于特别成功地运用了缂丝刺绣与编结刺绣的表现力。图A左侧保存的装饰部分,为极其精致的金丝塔夫绸,用缬染法着色。

辫结刺绣、编结刺绣以及花绷子刺绣法,虽然已为整个东方所熟知,但在近代,这些方法在近东和波斯、土耳其地区比在东亚更为常见。在中国和日本的刺绣中,以堆绣法制成的不拘格式的刺绣画,压倒了所有其他的刺绣法,这是由于这种方法最适合于自然主义为主的表现手法。在近东则相反,和独具风格的纺织品图案一起,也把本图版上这种较为严格的刺绣技法作为主要形式保存下来了。