福建乡村老年协会承办社区居家养老服务的模式

2019-03-23甘满堂

甘满堂 王 瑶

(福州大学人文社会科学学院, 福建福州 350108)

一、 引言

2017年国务院《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》中提出,提高城乡社区基层老年协会覆盖率,促进老年人通过老年协会组织实现自我管理、自我教育、自我服务。在当前中国处于快速老龄化的大背景下,城乡社区老年协会作为老年人的互助组织,可以通过互助养老机制在社区居家养老服务中发挥更大功能。

社区居家养老,又称社区照顾,是指老年人选择居住在家庭中安度晚年生活的养老方式,它以社区为平台,整合社区内各种服务资源,为老人提供助餐、助洁、助浴、助医等服务。社区照顾模式可分为两类体系:一为社区居家照顾体系,二为社区养老机构照顾体系。前者是指通过血缘关系或道德维系的非规范性养老照料,如家庭成员、亲戚、朋友、邻居、慈善机构等,对有一定自我生活照顾能力的老年人提供的照顾服务;后者由专业人员在社区内的养老服务机构对生活基本不能自理的老人的正式照顾,如老人日间护理服务中心、老人福利院、老人护理院等提供的各种护理服务,享受养老服务的老人不离开其日常生活的社区。[1]社区居家养老是介于机构养老与家庭养老之间,具有较多的服务优势,因此也是当前政府与社区大力推广的养老模式。目前,城市社区居家养老服务由社区提供场所,政府购买专业养老机构服务的方式进行推广,但存在社区接收度低,服务质量不高,老人主动购买服务的积极性弱等问题,因此,社会服务效果并不好。[2]当前农村社区老年化问题也较严重,留守老人与空巢老人的比例一般高于城市,因此,社区居家养老服务需求也大。但政府对于农村居家养老服务的投入非常少,在有些地区基本上是零投入。尽管如此,在福建农村,面对老年化时代的到来,有些乡村社区在村委会、村老年协会以及具有爱心的富裕村民等组织与个人的支持下,自主开展社区居家养老服务,取得良好的社会收益,也出现多种创新模式。在当下推进农村社区居家养老服务的大背景下,急需对这些典型案例模式进行总结,扬长避短,以便宣传推广,让更多的农村社区老人获得更好的居家养老服务。

受社区传统文化影响,福建乡村老年协会特别活跃,很多乡村都有老年协会活动中心,老年互助活动开展比较频繁。随着经济发展水平的提升,在村老年协会的推动下,在村委会与村乡贤支持下,福建省乡村社区互助养老服务水平也在提升,部分乡村还办起幸福园、老年食堂、敬老院等,形成四个服务层次:(1)活动中心平台基本服务型;(2)幸福园平台服务型;(3)老年食堂平台服务型;(4)敬老院平台服务型。前两者属于社区居家养老照顾体系,后两者属于社区养老机构照顾体系,无论何种社区照顾体系,其场所与资金主要来自村民捐助与村委会资助,日常服务主要由老年协会成员通过互助方式提供。这种由社区居民与机构承接的社区照顾服务模式,具有运行成本低、服务效率较高、村民接受度高等特点。

本文结合在福建农村社区老年协会与居家养老服务的实地调查,分别介绍当前福建农村社区居家养老服务的四个层次及其运行机制、共同特征等,希望能将其先进经验进行推广,被更多农村社区老年协会所接受,并发扬光大。

二、政府助推乡村老年协会的普及与发展

据有关部门统计,截至2017年年底,我国城乡社区老年协会覆盖率达80%,福建省城乡社区老年协会覆盖率达90%以上,其中城市社区达95%。[3]依笔者在福建城乡社区的调查经验来看,城市社区老年协会建会率虽然高于农村社区,但这类城市社区老年协会只是社区居委会门前挂的一块牌子,本身并没有组织什么活动,大多有名无实,真正有活力的是乡村老年协会。福建乡村社区村庙多,祠堂也多,村庙与宗祠组织是老年协会组织的文化基础,同时村庙与宗祠也可以兼做老年协会活动中心。[4]城乡社区老年协会也是先从农村兴起,后得到政府的认可与推广。

改革开放以来,农村老年协会发展至今,大体分为三个阶段:自发阶段、行政主导的全面推广阶段、规范化建设与服务提升阶段。2000年以前,属于自发阶段。1982年老龄问题世界大会后,国务院正式批准中国老龄问题全国委员会作为常设机构成立。随后,全国老龄工作在组织建设方面获得长足发展。1991年,全国农村老龄工作经验交流会召开,农村老年人协会得到政府的重视,开始在全国农村推广,部分乡村则成立了老年人协会。2000年出台的《关于在全国推进城市社区建设的意见》,强调社区老龄工作试点的重要工作任务是发展老年群众组织,标志着政府开始重视推广社区老年协会组织,老年协会迎来快速发展时期。2014年以后,政府力推老年协会规范化建设,以便为老人提供更好的互助养老服务。

有文章认为,20世纪70年代初在一些地方已经存在老年组织,1972年,全国的第一个自发农村老年组织在江西省兴国县江背人民公社高塞大队成立。但考察一些文献,乡村老年协会并非是解放后的新兴事物,在解放前就有。乡村老年协会组织起源于农村老年互助会,在晚清与民国年间,南方农村地区就有由老人参与为主的民间社会组织,如老年互助会、宗祠理事会、神明会、村庙管委会等组织。[5]到改革开放后,这些传统民间组织才开始复苏,而在初期由于各种原因,宗祠理事会与村庙管委会无法公开活动。同一时期,中国开始推行计划生育政策,宣传“只生一个好,政府来养老”。对于如何帮助农村老人养老,政府当时还没有做出实质的行动。农村地区向来是计划生育政策落实的难点,如何让农民响应政府计划生育的号召,减少养老顾虑,承认民间自发的老年人组织成为必然。福建乡村老人习惯在农闲时聚集在一起休闲娱乐,偶尔还会从事一些帮助老人维权及从事社区公益等活动,这些老人急需组织化,于是由地方政府推动的老年协会组织就应运而生。[6]

2000年出台的《关于在全国推进城市社区建设的意见》,2001年的《全国城市社区建设示范活动指导纲要》和2002年的《关于在十省市进行城乡社区老龄工作试点的通知》,这三个文件是全国老龄办加强基层老龄工作的开端。通知认为,社区老龄工作试点的重要工作任务是发展老年群众组织,能否把老年群众组织建设好是试点成败的关键。在政府部门强力推动下,出现老年协会会长由社区(村)党政领导兼任,协会其他主要成员经选举由热心老龄工作的老同志担任的组织构成模式。

2012年,全国老龄工作委员会办公室出台了《关于加强基层老年协会建设的意见》(全国老龄办发〔2012〕1号)(以下简称《意见》),这是全国老龄办第一份文件名称中有“老年协会”的文件,显示全国老龄办对于基层老年协会建设工作的高度重视。同年,全国老龄办在广西壮族自治区召开了全国基层老年协会规范化建设经验交流会。《意见》要求“十二五”期间,全国成立老年协会的城镇社区争取达到95%以上,农村社区(村)达到80%以上。《意见》还要求做好四项工作,以加强老年协会规范化建设:一是抓好组织建设,发挥组织的带动作用;二是健全工作制度,使协会工作有规章可循;三是加强队伍建设,培养一些老年协会活动骨干力量;四是推动场所建设,使老年协会有开展日常活动的空间。

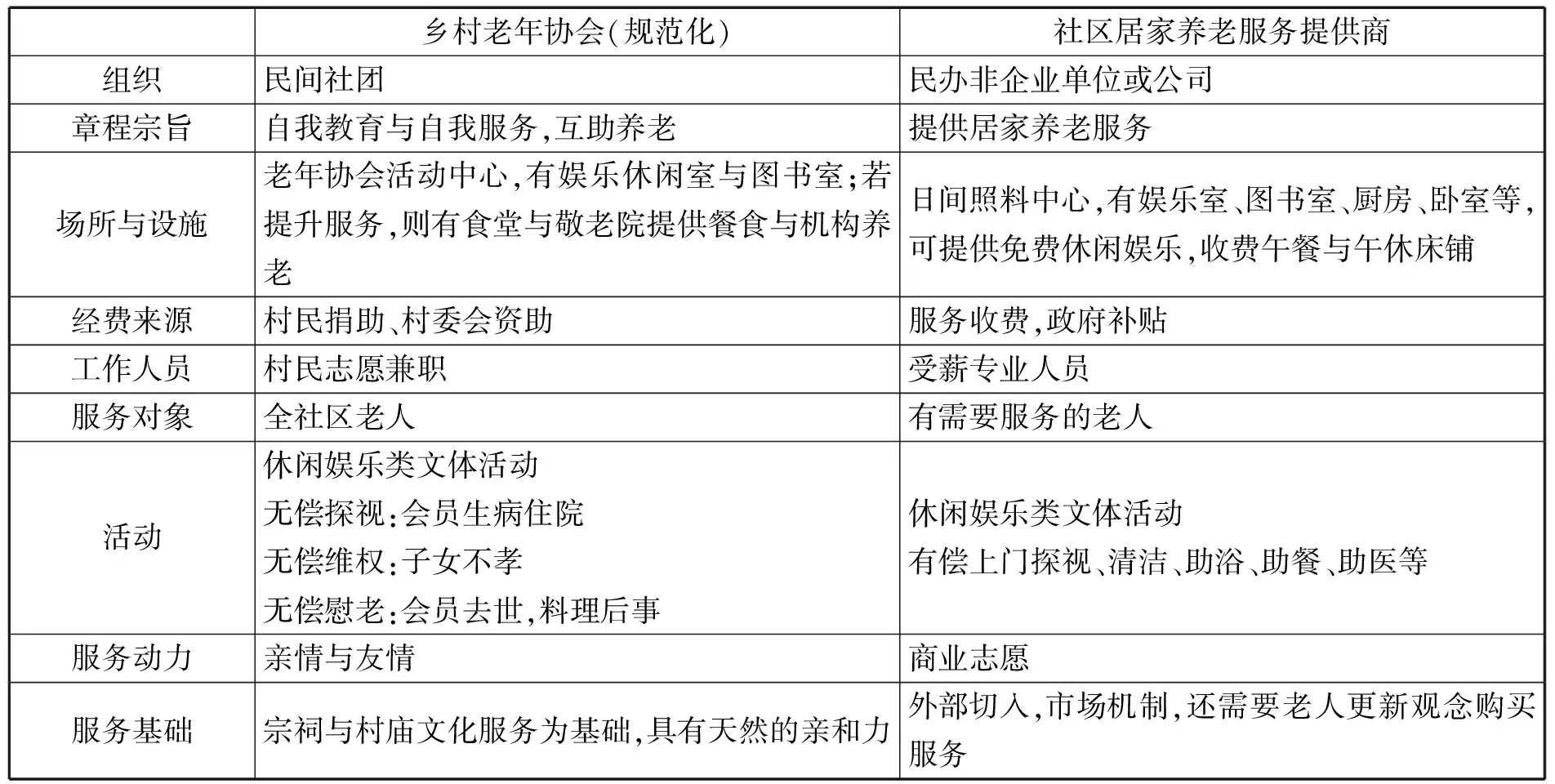

2015年,全国老龄办、民政部出台《关于进一步加强城乡社区老年协会建设的通知》,要求深化城乡社区老年协会建设工作,提出争取把老年协会建设纳入地方财政预算,以加大对老年协会的资金扶持;制定老年协会骨干培训计划,安排专项培训经费,用三到五年时间完成对老年协会骨干的业务培训,以推进老年协会规范化建设。所谓规范化建设,福建省老龄委在《关于加强基层老年协会规范化建设的意见》(2014年)中认为,就是要做到“五有”:有组织、有制度、有场所、有经费、有活动。福建乡村老年协会都有自己的活动中心,稍加改造,就可以成为日间照料中心与居家养老服务站;它们的日常活动也主要以助老服务为中心展开,如果能提供助餐服务,居家养老服务则基本完备。因此,如果乡村老年协会能做到“五有”,社区居家养老服务的基本需求都能解决。[7]与外部机构提供的社区居家养老服务相比较,老年协会提供的社区居家养老服务,由内部生成,嵌入社区居民生活中,依托社区互助机制,运行成本低,做为一种社区福利,可以免费或低尝供给;服务人员由本村村民志愿承担,服务亲和力高,老人接受度高。由外部机构提供的居家养老服务则专业化程度相对较高,但也存在收费高、老人接受度低等问题,见下表。

乡村老年协会与社区居家养老服务机构比较表

三、福建农村社区居家养老服务的四个层次

(一)活动中心平台基本服务型

社区拥有乡村老年协会组织,且老年协会能做到“五有”,则可提供社区基本互助养老服务。本文将能提供最基础的居家养老服务称为“老年协会活动中心平台基本服务型”。福建省农村老年协会普及率达到90%,其中规范化建设老年协会达到50%左右,即约有一半老年协会可以提供基本的居家养老服务,主要是提供休闲娱乐场所、生活关系维系、权利维护、经济补助等。

福建乡村老年协会会长多是由有知识、有领导能力的老年人担任,他们大多是退休回乡干部,社会威望高、号召力强。老年协会也都有自己固定的活动场所,不过多数活动场所都附设在祠堂或村庙中,这使得祠堂与村庙有了新的用途。活动场所内备有电视、书报、杂志、棋牌、躺椅等,供老人平时休闲娱乐,非老年村民也可参与活动。因此,村庄老年协会活动中心也是社区公共活动中心。老年协会经费来源渠道较多,主要有村委会拨款、会费收入、社会捐助收入与经营性收入等。依托较充裕的经费支持,老年协会开展的活动也较多。平日里,老年协会会员在固定的老年协会活动场所内活动,老人们可以在这里打牌、下棋、看电视、看书报;也可以喝茶、聊天、休息等。逢节庆日,老年协会会举办联欢活动,最隆重的是九九重阳节,活动内容有放电影、唱戏、聚餐等。村财政收入较多的村庄每年还组织老年人外出旅游一次。有的老年协会还会给每个年龄逢十的会员过生日、送纪念品、摆生日宴等,丰富了老人平淡的晚年生活。当某个老人生病时,老年协会会登门慰问,请医送药,对重病号派人轮流护理,一些卧病不起的老人,老年协会也会定期派人上门探望。若遇到村中老人去世,老年协会派人送上慰问金,并送花圈表示哀悼,还安排老人参加葬礼,有老年乐队者则为葬礼奏乐。如果某个老人与家中成员发生纠纷,会长将根据不同情况进行针对性的调解,教育该老人的子女要孝敬老人。发生损害老人权益的事情时,会长将督促村委会予以处理,以监督老年人权益保护法的执行。乡村老年协会的存在较好解决了老年人权益保障与休闲娱乐问题,增强了老年朋友对协会的归属感,使老年协会真正成为老年人的“家”。[8]

(二)幸福园平台服务型。

幸福园平台服务是由村委会与老年协会推动的村庄五保老人抱团养老的一种组织形式,其办法是在老人活动中心旁边建五保户安居房,让五保老人集中居住,但仍自己做饭、独立生活,彼此有照应,也方便村民看望,这就是幸福园模式。这种模式解决了五保老人住房质量差、居住分散、平时缺少人关照等问题。在福建省以漳州芗城区、福州连江县的幸福园为代表。

乡镇敬老院集中供养和家中分散供养一直是农村五保户和低保困难户的主要养老模式。目前政府提倡建设乡村敬老院来解决五保户与特殊困难老人养老问题,但福建省乡村敬老院的普及率较低,建成运行的敬老院还普遍存在工作人员少、经费紧张、管理水平低、五保老人居住环境差等问题。新建敬老院对于乡镇政府来说,是一笔很大的经济负担。从2007年起,漳州、宁德探索五保户与低保困难户养老问题时,借鉴先进经验,探索建立一种介于两种传统养老模式之间的互助式农村养老新模式。村庄为老人提供住房,有的村庄还充分考虑农村老人的生活习惯,腾出地方让他们种菜、养鸡等,虽然集中居住,但每位老人还是单独做饭、相邻而住,只为彼此有个照应。农村幸福园这种“离家不离村、集中供养、自我管理、互帮互助”的供养新模式,有效解决了农村孤寡老人无依无靠、各自居住的现状,也弥补了乡镇敬老院的先天不足。

案例:漳州市芗城区石亭镇扬美村幸福院。扬美村幸福院主体建筑为一栋两层高的楼房,在幸福园旁,就是村祠堂,旁边有一个休闲广场和老人活动中心。幸福园共有15间小套房,每间室内面积30多平方米,内有一个卧室、一个独立卫生间、一个厨房和一个小阳台。目前幸福园入住了11位五保老人,每人都单独做饭,集中住在一起,只是彼此有照应,同时也有利于村民照顾他们。园里的老人走出家门就能和村里老小沟通有无,他们的亲友也能随时前来嘘寒问暖。农村幸福园主要为农村无房的五保户和困难户提供免费居住,老人们抱团养老,互相照应,但又各自生活,自由支配五保供养金、低保金等。[9]

幸福园模式发起于河北省,同村老人集中居住,还配备食堂,有专人为他们做饭吃,相当于村办敬老院。这种模式要求有管理与服务人员,运行成本相对较高,可持续性较差。相比较而言,福建幸福园模式具有可持续性,也得到五保老人的欢迎。不过缺点在于,只能适合健康的老年人。目前漳州市87家乡镇敬老院的入住率不到30%。但乡村幸福园入住率都在70%以上。究其原因,敬老院有规章制度约束,不自由,很多老人不愿入住;另外,敬老院多建在乡镇,意味着许多老人必须离村,而他们大多难以接受晚年背井离乡。另外,因为资金不足,缺少人员编制等原因,大多乡镇敬老院生活设施破旧,甚至水电等基础设施都无法落实到位,三餐也仅能保障吃饱,把五保金上交换来的低水平服务,老人们不愿意!乡镇养老院的管理水平较低,也是制约老人们入住积极性的重要原因。

笔者认为,山区农村因交通与生活不便等问题,人口外流现象突出,只有五保户等部分群众还无奈地留守家园。他们生病后难以及时就医,生活寂寞。因此,山村五保户亟须由以前的分散供养过渡到集中供养。[10]在为农村特殊困难老人提供集中养老院时,不一定要重新建房,利用农村闲置校舍也是一条非常经济的解决之道。现在很多乡村都有闲置的小学校舍,可以将教室改造为住宅,主要工程是铺设自来水与下水管道,因此建设费用较低。

(三)食堂平台服务型

随着经济发展水平的提升,可以为本村老人提供更好的老年福利。经济较发达的村庄开办老年福利食堂,为老人提供一日中餐或一日三餐服务,也有提供每月两餐,初二与十六日的中午聚餐,因为这两天也是村庙“上香日”,村民们到村庙烧香拜神,顺便组织大家聚餐。开办老年食堂以泉州地区老年协会居多,将社区居家养老服务落在实处。这其中,经济最发达的晋江最多,其它地方有石狮、南安等县市,在莆田市仙游县也有案例。

案例1:南安市霞美镇金山村老年食堂,为65岁以上空巢老人和孤寡老人提供一日三餐,通过养老服务站,开展日常照料、医疗保健、精神慰藉等服务。食堂从2012年开始运营,2015年后改为所有老人免费。

案例2:石狮市宝盖镇郑厝村老年食堂,免费为全村70岁以上老人提供一日三餐,未满70岁老人需每月交300元伙食费。

案例3:晋江市深沪镇华峰村为老人设爱心食堂,为全村60岁以上老人提供免费午餐,活动中心还设康乐室、南音室、休息室等。

案例4:晋江市磁灶镇下灶村老年食堂,从2012年开始为全村60岁以上老人提供免费午餐,食材由村里统一采购,并且由擅长烹饪的老人义务掌勺,菜色每天一换,村里80%的家庭曾为敬老院捐过钱。

案例5:晋江市磁灶镇洋宅村推行免费午餐,惠及全村60岁以上的老人,村里每天提前妥善安排饭菜,由村老年协会负责运营,本村乡贤提供资金支持。[11]

案例6:南安市眉山乡观音村爱心食堂,供100多位60岁以上老人午餐,村里成立志愿者服务队,主要由身体健康能自理的老人参加,采取一对一帮扶那些失能或半失能的老人。

案例7:泉州市泉港区峰尾镇联岩村居家养老服务站为60岁以上老人提供免费午餐,每餐标准在10元以内。联岩村居家养老服务站由村老年协会负责运营,村委会与乡贤提供资金支持。

本文在此以南安市霞美镇金山村老年协会创办的老年食堂模式为典型。金山村老年协会在村内外企业家支持下,依靠他们的捐赠,开办一家老年食堂,解决空巢老人与留守老人的吃饭问题,同时也带动了社区居家养老服务的全面开展。[12]

金山村靠近泉州市鲤城区,村民多在外务工经商,村庄内留守老人与空巢老人较多,很多老人做一顿吃两次。针对这种情况,2012年初,村老年协会会长吴金斗等出面与本村企业主商讨兴办一家老年食堂的可行性,得到本村企业主与热心公益的村民的支持。老年协会将原先的村文化馆(原村庙演戏的剧院)整修改建为老年食堂,经费由本村热心公益的企业家捐助,厨房设备也由本村厨具企业无偿赞助。目前,老年食堂投入运营已有四年多的时间,每年运营费用为25万元左右,其中90%来自本村企业家捐款,其它10%来自村庙香火钱收入。根据老年协会制定的规则,村民凡是年龄65周岁以上,并同意缴纳膳食费者,均可报名就餐。具体资费为,60岁至75岁每月缴纳90元,76岁以上全免。食堂向全体就餐老人提供一日三餐,周末时间也照常开放,只有在春节与本村神庙佛生日期间暂停开放,合计全年停火时间为10天。在金山村,目前有70多位老人享受这样的福利。针对因病不能到食堂就餐的老人,老年协会会委派其他老人送餐上门。

老年食堂配两名厨师,由本村妇女承担,轮流负责做饭,食品采购由老人会派两名身体健康的老人兼任,另有两名老人负责出任会计与出纳,并负责监督收支情况与伙食质量。金山村老年协会成立一个由十多名老人组成的食堂工作组,负责食堂的运营,账目公开透明,村民可以随时查账监督。老年食堂大厅的公开栏格外醒目,上面贴着“用膳缴费登记表”“收支明细公布”“日常进货明细公布”,细到小葱、大蒜多少钱都标明。老年食堂的服务也很周到,一周的菜谱都事先预告,菜样做到每周更新。工作人员严格遵守各项管理制度,尽职尽责、热情周到地为老年食堂服务。老年协会还认真听取就餐老年人的意见建议,不断提高食堂服务质量。老年食堂在大家伙的共同努力下办得有声有色,深受老年人的喜爱,为老年人居家养老提供了极大的便利。

金山村是以吴姓为主的村庄,村庄内有一座吴氏祠堂,这是宗族团结的象征。祠堂也归村老年协会管理,这无疑增加了老年协会在村庄中的权威。在传统社会中,宗祠组织在祭祀祖先、周济穷人、维护本族利益等各个方面发挥着巨大的作用,在当代祠堂组织仍有团结族人、照顾族人的基本功能。金山村宗族组织文化仍旧存在,这有助于凝聚村庄集体的力量,开展互助服务活动,这为创办老年食堂提供了良好的社区文化氛围。

(四)敬老院平台服务型

院舍照料是现代养老模式中最耗费财力物力的养老方式。对于大部分农村社区的老年人而言,享受机构养老仍是一个较为遥远的梦想。但是随着福建沿海经济的腾飞,农村社区的各项基础设施日趋完善,村庄老年人的福利水平也在不断提升。在此过程中,部分乡村社区的院舍养老悄然而生,他们在探索一种符合本地区发展现状的院舍照料模式,较有代表的是晋江市萧下村和大浦村的村办敬老院模式。

1. 晋江市东石镇萧下村敬老院

晋江市东石镇萧下村是一个拥有7000多人口的村庄,全体村民姓萧,是一个单姓村。村民多经营实业,主要从事伞具生产制造。该村从2011年开始由村老年协会出面兴办一座敬老院,提供院舍照料与居家养老服务,入住50余位老人,老人仅需每月交350元,敬老院食堂也向村民有偿开放,从而带动居家养老服务的开展。运营经费主要来自乡贤捐赠成立的基金会每年的投资收益。管理团队来自村老年协会,服务人员多由院民有偿兼任。

据发起人退休村干部老萧先生介绍,2009年夏天,本村发生一位留守老人死在家中,却多日无人发现的惨剧,对他触动很大,于是提议将村内废弃的小学改办成敬老院,得到村委会与村民的支持。由村委会报请镇政府拨款修建,花费30万进行简易的改造,2011年初正式投入使用,最初只有7位老人入住。2015年利用乡贤捐助80万和在村内筹集的资金进行全面的翻修,将小学教室的二楼也予以装修,床位增加至70个。到2017年初,入住老人已有52位,每年运营的费用15万元。

萧下村敬老院须年纪超过70岁者才能入住,老年人入住敬老院是有偿的,本村村民每月需缴纳350元。除了每月老年人需缴纳的费用外,民政部门给予每张床位200元的补贴。在床位有空余的情况下敬老院也对非本村村民开放,但每个床位每个月需要交纳800元管理和食宿费,目前并没有外村老人入住。为了最大限度地利用资源,萧下村开创了“互助敬老院+居家养老站”的模式,以互助敬老院为主辅之以居家养老站,全方位覆盖村内需要服务的适龄老人。

为节约敬老院运行成本,敬老院服务人员只有一位厨师是全职的,其余服务人员全部由院内健康老人承担。70多岁的老年人大多能够自理,这些老年人可以参加劳动工作,院内给予经济补贴,以鼓励大家相互帮助。两个帮厨岗位,每个月有500元补贴。保洁岗位若干个,每个月可获得800元的补贴。敬老院还收半失能老人,安排一位健康老人同住,由这位健康的老人承担,照顾费用由失能老人家属提供。村中老人可以在敬老院食堂搭伙,中晚餐收费每次5元。目前有20多位老年村民白天到老年活动中心休息,傍晚回家。敬老院院长由一位退休女教师担任,老人会会长协助她开展工作,两人只收取少量的工作补贴。会计是兼职的,补贴也只有每月1000元。为保障村办敬老院的可持续运营,萧下村通过向村乡贤募捐方式筹集一笔200万元的养老基金,每年利息为20万元,用于支付敬老院的运营费用。

2. 晋江市磁灶镇大埔村敬老院

晋江市磁灶镇大埔村位于镇区,拥有户籍人口5000多人,外来人口3500多人。大埔村全体户籍居民多姓吴,属于单姓村。该村为生产销售陶瓷、石材为特色的新型工业乡村,村民家庭普遍较富裕。村庄集体经济主要依靠店面以及土地租金,村财政也很充裕。在村老年协会推动下,依托发达的民营经济与村庄集体经济,大埔村建立了全省闻名的村办敬老院,基础设施标准高,服务优良,现有近200名老年村民免费入住村办敬老院。

大埔村敬老院总占地面积20余亩,主体建筑为敬老院大楼,建筑面积7000多平方米。养老院大楼有101间房间,220张床位,为双人和三人公寓型居室。居室配有卫生间、热水器、液晶电视、电话、报警器等。在一楼还有食堂、村史馆、农家书屋(电子阅览室)、医疗保健室、棋牌室、会堂等。敬老院医疗室卫生设备齐全,并实时与镇卫生院保持联系。整个敬老院大楼耗资1200多万元建成,资金全部来自村财政与村民捐款。在敬老院大院内,还有村庙、老年协会、戏台与广场等设施。因此,敬老院也是乡村文化活动中心。

大埔村敬老院向全村70岁以上能全自理的老年人免费开放,老人和村民家庭皆无需负担老年人养老的经济压力。入住的老人中,70岁至80岁老人居多,集体居住与夫妻合住的比例各占一半。敬老院以五保、低保、孤寡老人为重点接纳对象,并逐渐惠及全村所有有意愿入住的能全自理的老年人。现已有近300人次免费入住。对于村内没有入住的老年人,每月从养老基金中支付250元作为居家养老的补助。敬老院有全职服务人员10位,院长由村干部兼任。老人会的工作职责是筹措经费,管理好养老基金,组织院民休闲娱乐。大埔村敬老院一年运行费用为200万元,这笔费用由村养老基金每年的投资利息来支付。大埔村为解决养老院运行费用问题,特地通过募捐方式成立一家社区养老基金会,本金有2000万元,全部来自村民捐献,每年的收益约有200万元,足以支持村办敬老院的运行费用。

在村委会与老年协会的领导下,经济富裕的大埔村,实现了敬老院集中养老与居家养老有机结合的模式,为老年人提供舒适的生活照料以及齐备的家政服务。敬老院推行亲情化服务,选址于村庄中心,距离老年人原本居住的家庭较近,老年人和家庭成员随时可以往返探视照料,极大地便利了子女和老人精神慰藉方面的需求。老人可以在白天闲暇时间返回家中,食宿则由敬老院负责。建立村庄内的现代化的养老院,最大程度满足了村内老年人各方面的养老需求。比较大埔村与萧下村两家村办敬老院,其共同点都是单姓村,村民乐于奉献支持村办敬老院,但前者具有高投入、高运行成本、服务质量优良等特点,一般村庄没有这种经济实力可以支撑,难以复制;后者具有低投入、运行成本低,但服务质量却不低的特点,因此,具有较强的可复制性。

当前民办养老院注册登记标准较高,如对建筑的消防标准要求较高,农村敬老院很难获得养老院登记许可证,从而拥有法人身份。若无法人身份,农村敬老院就无法设立对公账户,影响政府有关鼓励村办敬老院发展的财政补贴资金的发放。为解决此问题,同时也为推动乡村社区居家养老事业的发展,从2011年起,泉州晋江市政府规定老年协会可以登记为社团法人,乡村社区居家养老服务中心与敬老院等都由老年协会负责运营管理,有效解决了敬老院的法人身份与对公账户问题。目前晋江市村级老年协会已登记320多家,基本实现村级老年协会都得到登记的目标。晋江市对于新建与改建的社区老年活动中心、老年食堂、养老院等都给予一次性财政补助,养老床位补贴则每年都有。贴补资金直接打到村老年协会账户,有效防止乡镇街道与村居组织截留财政补贴资金的可能。这种实事求是的行政管理政策值得称赞。

四、总结与讨论

乡村老年协会是老年人自我管理、自我教育、自我服务的老年社会组织,具有明显的公益性、服务性,多年来,在基层老龄事业、社区公益事业和社区治理中发挥了重要作用。由于老年协会是基层老年事业的重要载体,老龄办与民政部门比较重视老年协会的功能,老年协会在政府的扶持下不断发展。受益于宗祠与村庙文化,福建乡村老年协会组织较健全,且老年协会规范化建设比例较高,在村委会与乡贤的大力支持下,通过社区互助方式,推动了社区居家养老服务从无到有,形成以老年协会活动中心、幸福园、老年食堂、敬老院为平台的四个社区照顾服务层次,提供的居家养老服务水平依次提高,在不同程度上满足了农村老人居家养老的一般性需求。

福建农村社区居家养老服务的四种模式以社区互助养老为运行机制。社区互助养老是指在社区组织动员下,社区居民本着自愿互助原则以无偿或低偿形式提供场所、资金与劳务,以支持社区养老事业的发展。村办老年食堂与敬老院需要资金量大,村庄通过向乡贤与村民募捐、成立基金会等方式保证了运营资金的充足。由于捐款面较广,老年免费食堂的埋单者实际是村庄内的全体中青年群体,即老人们的子女。值得注意的是,提供较高层次社区居家养老服务,如能开办老年食堂与敬老院的,多是单姓村庄,村内有祠堂与村庙,传统宗教信仰文化发达,血亲互助性质比较明显,村民乐于奉献,社区老年福利事业发达。泉州地区农村老年协会的发展状况良好,是因为民营经济发达,村民家庭与村集体经济收入普通较高,能够为社区老龄福利事业投入较多的资金,形成了以老年食堂与敬老院为服务平台的村办社区居家养老服务模式。当前有很多乡村集体经济发达,但社区居家养老服务水平却无法提升,原因在于推进社区居家养老服务还要有地方政府与热心于社区公益事业的乡村精英合力推动。在此,泉州晋江市政府推动村级老年协会社团登记制度,并对其开办的各类社区照顾中心予以财政补贴,这是一种重要的行政推动机制,值得各地借鉴。

由村办敬老院带动的社区居家养老服务是当前农村较完备的社区照顾服务模式,但要有经济实力与管理能力作基础,并不适合每个乡村社区。各个乡村社区,可以根据自身条件,因地制宜,选择相适应的居家养老服务模式以及服务层次。农村五保户比较适合集中居住养老,山区农村应将五保户幸福园建设放在首位,将乡村废弃或闲置校舍改造为幸福园或敬老院是一种较经济的办法。但各个乡村社区应当将老年协会活动中心平台为模式的基本服务建立起来,福建乡村社区拥有老年活动中心的比例在80%以上,因此只要建立健全老年协会组织,多数乡村可以提供基础性的社区照顾服务,如娱乐休闲、慰问探视、维权帮扶等,在此基础上,再谋求发展更高层次的社区居家养老服务。

注释:

[1] 钱 宁:《以社区照顾为基础的中国老年人福利发展路径》,《探索》2013年第2期。

[2] 李 放、王云云:《社区居家养老服务利用现状及影响因素——基于南京市鼓楼区的调查》,《人口与社会》2016年第1期。

[3] 《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》,2017年3月6日,http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/06/content_5173930.htm,2019年3月30日。

[4] 甘满堂:《乡村草根组织与社区公共生活——以福建乡村老年协会为考察中心》,《福建行政学院福建经济管理干部学院学报》2008年第1期。

[5] 莫里斯·弗里德曼:《中国东南的宗族组织》,刘晓春译,上海:上海人民出版社,2000年,第118-119页。

[6] 邓燕华、阮横俯:《农村银色力量何以可能?——以浙江老年协会为例》,《社会学研究》2008年第6期。

[7] 甘满堂:《乡村老年协会可承接社区居家养老服务》,《福建日报》(理论版)2016年12月27日,第9版。

[8] 甘满堂等:《互助养老理念的实践模式与推进机制》,《重庆工商大学学报》(社会科学版)2014年第5期。

[9] 林 侃:《鳏寡有其屋,携手度夕阳》,《福建日报》2013年3月3日,第5版。

[10] 甘满堂:《可将闲置学校改建为老人幸福园》,《福建日报》(专家视线)2014年10月22日,第10版。

[11] 许钹钹:《农村幸福院》,《东南早报》2015年2月9日,第A01版。

[12] 甘满堂等:《老年协会办食堂与农村社区居家养老服务创新——以福建省南安市金山村为例》,《社会福利》(理论版)2014年第12期。