论我国成年监护设立标准的重塑:从行为能力到功能能力

2019-03-21王晨曦

朱 圆,王晨曦

一、问题的提出

伴随着当代社会老龄化进程的快速发展,越来越多的老年人因患阿尔茨海默病、中风或心脏性疾病而面临功能缺失的困境,需要监护制度为其提供法律救助,监护法将在社会生活中扮演日益重要的角色,这就需要我们重新审视我国现行监护法律制度的合理性。在我国监护法律框架下,一旦某一主体被指定为被监护人,其管理自身事务的权力将转由监护人行使。对于被监护人而言,如果监护设立得当,则监护人在监护权限范围内能够代其做出决策并维护其利益;如若监护设立失当,被监护人就将失去本可拥有的参与社会经济活动及处理自身事务的自主权,这与否定其法律人格具有相同的法律后果。因而,监护设立所依据的法律标准对于被监护人的权益保护至关重要。

我国《民法总则》将成年监护的适用对象设定为“无民事行为能力”或“限制民事行为能力”的成年人,从而将有监护需求的主体简单划分为两种类型。而在我国司法实践中,限制民事行为能力的成年人所残留的民事行为能力几乎不为法律所尊重。这种粗犷式的立法模式将社会现实生活中处理自身事务的能力处于波动和不确定状态群体的利益排除在法律保护范畴之外。本文针对我国成年监护对象的确定机制提出两个主要观点:一是修改我国现行监护以行为能力缺失作为设立标准的法律规定,并且废除以欠缺行为能力宣告作为成年监护设立前置程序的立法及实践;二是用“功能能力”标准取代行为能力标准作为成年监护的设立标准。论文将首先分析我国现行成年监护设立标准制度存在的缺陷,随后介绍域外现代成年监护适用对象制度的变革趋势,进而提出重构我国成年监护设立标准的立法建议。

二、我国现行成年监护设立标准的制度性缺陷

根据我国现行《民法总则》的规定,成年监护制度的适用对象是无民事行为能力或限制民事行为能力的成年人[注]《民法总则》第28条规定:“无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人,由下列有监护能力的人按顺序担任监护人……。”。换言之,《民法总则》不区分成年人因何原因或在哪些方面丧失行为能力,只要成年人达到不能辨认或不能完全辨认自己行为的程度,就设立监护制度予以保护。这一立法模式得到某些学者的肯定。他们认为,如果在法条中具体规定成年人丧失行为能力的原因,那么无论怎样列举都会有遗漏,而概括式立法范式能够避免列举式的片面性,使得丧失全部或者部分民事行为能力的成年人都能成为被监护对象而得到法律保护[注]参见杨立新《我国〈民法总则〉成年监护制度改革之得失》,《贵州省党校学报》2017年第3期。。然而,我国现行以欠缺行为能力宣告为前提,以是否具备行为能力为标准的立法范式在本质上与域外成年监护立法变革之前的在禁治产宣告基础上设立监护制度并无区别。事实上,我国现行成年监护设立制度存在诸多缺陷。

(一)适用对象范围狭窄

1.身体障碍者被排除在外

我国一些学者认为,对自然人民事行为能力的划分应以意思能力状态为基础[注]马俊驹、余延满:《民法原论》(第三版),北京:法律出版社,2007年,第89页。。意思能力是指自然人认识自己行为的动机和结果,外界根据此认识决定其是否具备正常的意思能力[注]梁慧星:《民法总论》,北京:法律出版社,2015年,第67页。。自然人的行为是其意志的体现,一个完整的行为不仅需要自然人具有形成意思的心理能力,还需要自然人具备能够将此种意志让外界知晓的生理能力。但结合《民法总则》第21、22条关于行为能力的条文表述,如“不能辨认或不能完全辨认自己行为”“可以独立实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为”,可以看出《民法总则》中的行为能力指向的是自然人的内在心理能力(心智能力),并未涉及自然人的外在生理能力。也就是说,《民法总则》中的成年监护制度并未将生理存在缺陷的自然人纳入保护范围。然而,对于身体障碍者来说,虽然他们的意志是健全的,但在意志表达上存在困难与障碍(比如盲、聋、哑人),即使在设备或者技术的支持下可能仍旧无法正常参与社会生活,他们中的部分人士需要通过监护制度来支持其正常融入社会。

对于我国现行成年监护设立制度的上述缺憾,有学者认为,意志健全的身体障碍者适用委托代理制度足以保障其权利的实现[注]参见李洪祥《论成年监护制度研究存在的若干误区》,《政法论丛》2017年第2期。。但委托代理制度相较于成年监护制度存在两大弊端:其一,委托代理仅限于与财产有关的事项,对于应当由本人亲自实施的人身事项则无法委托他人处理,而监护制度能够同时涵盖财产事项与人身事项;其二,委托代理中双方的权利义务由当事人意思自治,当被代理人由于身体障碍而无力监督代理人时,便无其他制度可利用[注]参见李霞《成年监护制度研究——以人权的视角》,北京:中国政法大学出版社,2012年,第102页。。与委托代理制度相比,成年监护制度在保障身体障碍者权利实现方面能够发挥更大作用。因此,那些由于身体障碍在意思表达或者沟通上存在困难的成年人,理应成为成年监护制度的适用对象。

2.无法为老年群体提供充分的法律保护

随着我国老龄化进程的加快,可以预见的是,存在认知能力缺陷进而影响决策能力的社会群体数量将显著上升。因为,在老年群体中广泛存在的阿尔兹海默病、帕金森病等老年认知性疾病将导致越来越多的老年人表现出判断力呈渐进式下降的身体状态,他们正是当前我国成年监护制度尚未覆盖的人群。

事实上,老年人的智力与体力的衰减是一个渐变且反复的过程,在这个过程中,采用行为能力标准难以准确界定老年人何时能够进入监护制度的保护范畴,而过早地作出欠缺行为能力的宣告会不必要地限制老年人的自由,过迟地作出会导致老年人的权益得不到保护。而心智与体力逐渐下降的老年人所表现出来的只是判断能力与行动能力下降,在很多时候并未达到完全丧失行为能力的程度,但由于其辨认能力与生活自理能力降低,需要利用成年监护制度帮助其正常融入社会生活[注]吴国平:《民法总则监护制度的创新与分则立法思考》,《中华女子学院学报》2017年第5期。。但是,在我国现行成年监护的制度框架内,老年人难以成为成年监护制度的受益者。

(二)背离《残疾人权利公约》禁止剥夺身心障碍者法律能力的要求

20世纪以来,尊重和保障残疾人权利的人权思想得到广泛认同。联合国《残疾人机会均等标准规则》规定:“‘残疾’既可以是生理、智力或感官上的缺陷,也可以是医学上的状况或精神疾病。这种缺陷、状况或疾病可能是长期的,也可能是过渡性质的。”[注]陈新民主编:《残疾人权益保障:国际立法与实践》,北京:华夏出版社,2003年,第4页。随着人权保障理论和实践的深入,为避免歧视,国际上将这类生理、精神、智力或感官上存在缺陷的群体的称谓逐渐由“残疾人”转换为“身心障碍者”。而成年监护制度的适用主体主要是智力、精神、身体存在障碍的成年人或高龄人,这类民事主体在社会学或其他领域中被统称为身心障碍者,与国际人权保护中的“身心障碍者”是一致的。因此,各国(地区)纷纷以一系列身心障碍者人权保护的国际法律文件的原则和精神为指引,改革其成年监护制度以适应加强身心障碍者人权保障的国际趋势。

我国于2008年加入联合国《残疾人权利公约》(以下简称《公约》),《公约》在第十二条要求缔约国确保“残疾人”的人格在法律面前获得平等承认,尊重残疾人的意愿与选择,采取有效措施保障残疾人平等地参与社会生活[注]《残疾人权利公约》第12条规定:“一、缔约国重申残疾人享有在法律面前的人格在任何地方均获得承认的权利;二、缔约国应当确认残疾人在生活的各方面在与其他人平等的基础上享有法律权利能力;三、缔约国应当采取适当措施,便利残疾人获得他们在行使其法律权利能力时可能需要的协助;……五、在符合本条的规定的情况下,缔约国应当采取一切适当和有效的措施,确保残疾人享有平等权利拥有或继承财产,掌管自己的财务,有平等机会获得银行贷款、抵押贷款和其他形式的金融信贷,并应当确保残疾人的财产不被任意剥夺。”。为了使缔约国充分理解《公约》第十二条的原则和精神,联合国残疾人权利委员会在2014年发布了《关于第十二条的一般性意见》(以下简称《一般性意见》),对《公约》第十二条作了详细解释。

《公约》第十二条重申残疾人具有充分的“法律能力”(legal capacity)[注]《关于第十二条的一般性意见》第11条指出:“法律能力包括在法律面前拥有权利和行使权利的能力。”。这种法律能力是行使经济、社会和文化权利所必不可少的前提,是自然人有意义地参与社会生活的关键。残疾人在就健康、教育和工作做出重大决定时尤其需要行使这种权利[注]参见《关于第十二条的一般性意见》第8条。。从《一般性意见》的内容来看,《公约》强调所有残疾人的法律能力都应当得到承认,不得以某人残疾或有某种残障(包括身体或感官残障)为由剥夺其法律能力或《公约》第十二条规定的其他权利,要确保残疾人的自主和自立,最大限度地支持其自由做出选择[注]参见《关于第十二条的一般性意见》第8、9、10、11条。。因此,《公约》要求缔约国必须废除以残疾为理由剥夺或限制法律能力的歧视性规定。虽然,我国现行民事法律制度中没有与“法律能力”完全对应的概念,但从我国立法与司法实践来看,与此概念相关联的有民事权利能力与民事行为能力。在我国现行成年监护制度中,监护的设立以宣告被申请人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人为前提的做法显然剥夺或限制了被申请人的“法律能力”。

此外,《一般性意见》着重强调了法律能力与心智能力的区别,要求不得以缺乏心智能力作为剥夺法律能力的理由,并指出,“心智能力是指一个人的决策技能,因天生禀赋而因人而异,同时由于许多不同因素,包括环境和社会因素也因人而异”[注]参见《关于第十二条的一般性意见》第13条。。《公约》第十二条对我国现行成年监护制度的监护标准提出了挑战。我国现行成年监护制度以被申请人“不能辨认或不能完全辨认自己的行为”为设立条件,而根据《民法总则》相关之规定,此种“不能辨认或不能完全辨认自己的行为”的标准是与心智能力紧密联系的。《民法总则》第22条规定限制行为能力人可以独立实施与其智力、精神状况相适应的民事法律行为[注]《民法总则》第22条规定:“不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认,但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。”,第24条规定法院在认定成年人恢复行为能力时,可参考其智力、精神健康恢复情况[注]《民法总则》第24条规定:“被人民法院认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的,经本人、利害关系人或者有关组织申请,人民法院可以根据其智力、精神健康恢复的状况,认定该成年人恢复为限制民事行为能力人或者完全民事行为能力人。”。可见,我国成年监护的设立条件与心智能力联系紧密。也就是说,我国现行成年监护制度本质上是以心智能力不全作为剥夺和限制民事主体法律能力的理由。基于以上分析,《民法总则》的成年监护设立制度与《公约》第十二条的要求存在根本冲突。

(三)司法实践中设立成年监护认定依据混乱

根据《民法总则》关于成年监护的相关规定以及《民事诉讼法》第187、188条的规定[注]《中华人民共和国民事诉讼法》第187条规定:“申请认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力,由其近亲属或者其他利害关系人向该公民住所地基层人民法院提出。申请书应当写明该公民无民事行为能力或者限制民事行为能力的事实和根据。”第188条规定:“人民法院受理申请后,必要时应当对被请求认定为无民事行为能力或者限制民事行为能力的公民进行鉴定。申请人已提供鉴定意见的,应当对鉴定意见进行审查。”,在我国司法实践中,成年监护设立的流程如下:由利害关系人向法院申请对公民的民事行为能力进行认定→法院做出无民事行为能力或限制民事行为能力宣告→法院确定公民的监护人。由此可以看出,公民民事行为能力的有无以及限制与否完全由法院进行认定。在司法实践中,法院在认定公民民事行为能力时适用了不同的认定依据,主要分为以下两种:

第一,依赖司法鉴定机构出具的鉴定报告进行认定。基于北大法宝数据库中以“无/限制民事行为能力宣告”为搜索条件找出的案例分析可以发现,在多数案件中,法官均依据司法鉴定机构对当事人行为能力出具的鉴定报告来对公民是否欠缺民事行为能力做出判决,且几乎没有出现司法判决与鉴定结论不一致的局面。由此可见法官在行为能力认定中对鉴定结论表现出充分尊重和认可的态度。但司法实践中鉴定机构的鉴定结论就是当事人行为能力的真实反映吗?答案是否定的。根据某地区相关数据显示,同一案件可能产生不同的鉴定意见,而不同鉴定意见之间的不一致率已经达到30%[注]李霞、刘彦琦:《精智残疾者在成年监护程序启动中的权利保障》,《中华女子学院学报》2017年第5期。。究其原因,目前我国对于行为能力鉴定并未出台一套适行全国的统一标准,而不同鉴定机构采用不同的鉴定标准[注]李霞:《精神卫生法律制度研究》,上海:上海三联书店,2016年,第238页。。

第二,依据残疾证和疾病诊断证明进行认定。依照《民事诉讼法》第188条规定,是否有必要委托鉴定机构对当事人的行为能力进行鉴定由法官决定。至于何种情形属于“有必要”,立法并未明确,在司法实践中由法官自行裁量。笔者在案例检索时发现,在司法实践中也有依据残疾证和疾病诊断证明对当事人行为能力进行认定的情况[注]上海市浦东新区人民法院(2018)沪0115民特28号判决书;上海市杨浦区人民法院(2017)沪0110民特1325号判决书。。残疾证是由残疾人联合会依据《中国残疾人实用评定标准》的定级标准确认发放,但进行残疾等级评定的评定人员可能并不是行为能力鉴定方面的专业人员,因而依赖残疾证认定当事人丧失行为能力就不免难以服众。同理,疾病诊断证明一般只记载当事人的患病情况,而当事人病情的恢复和恶化情况时刻处于波动之中,法官依据当事人的患病情况对其行为能力进行认定则显得过于草率。

综上所述,在我国现行成年监护制度框架内,成年监护的设立依据主要有鉴定机构的鉴定结论、残联发放的残疾证以及医院的疾病诊断证明。其中鉴定结论由鉴定机构的专业人员做出并详细写明当事人行为能力状况,参考价值相对较高。但残疾证和疾病诊断只能证明当事人的现实生理状况和患病情况,并不涉及对当事人行为能力的判断,无法单独作为成年监护设立的有力依据。除此之外,在成年监护设立的司法实践中,法官角色缺失的现象也屡见不鲜。就成年监护设立过程而言,从程序的启动到终结,法官可能从未见过被申请人,而只是依靠申请人提交或鉴定机构出具的书面材料即做出剥夺或是限制被申请人行为能力的判决。在此情形下,倘若申请人与代理人或鉴定机构串通,法官极有可能做出对被申请人不利的判决。成年监护设立依据的混乱极易导致当事人的行为能力被轻率地剥夺或者限制。

三、域外成年监护设立标准的晚近变革

(一)以强化被监护人权益保障为指导思想

过去几十年来,人权保护思潮对成年监护制度的冲击致使该制度发生了重要变革,突出体现在成年监护制度更加注重保护被监护人的自主决策权,力求避免对被监护人的自由意志构成不当干扰。传统成年监护制度中广泛剥夺被监护者法律行为能力的规则为越来越多国家所废止,与此同时,以功能能力为主要设立依据的弹性监护设立机制被广泛纳入到许多国家的监护法中。

监护制度虽以对功能缺失的成年人提供保护为要旨,但同时也使被保护者丧失了自我决策权,这包括订立合同、管理和处分自己财产等权利,甚至连被监护主体购买日用品的决定权也转由监护人行使。监护的设立对于被监护人的日常生活产生了重大影响,不能等闲视之。在人权保护呼声高涨的当代社会,促进个人自主权的重要性不言自明:无论何人,无论处于何种境地,均应有权决定自己的事情。基于此考虑,监护法应以维护被监护人的自主决策权为中心。另一方面,社会各界广泛认同应对存在判断力缺陷的主体提供特别的保护和协助,这包括保护残智障人士免受自己决策能力缺失带来的侵害,为被保护者的最佳利益代替其做出决策[注]Sam Boyle, Determine Capacity: How Beneficence Can Operate in an Autonomy-focused Legal Regime, Elder Law Journal, vol. 26, no.1, 2018, pp. 35-63.。总而言之,在人权保护思潮的影响下,各国监护法立法者逐渐形成这样的共识,那就是监护法应致力于平衡两种价值——为被监护人提供必要协助和维护被监护人的自主权。成年监护设立标准制度的变革也应以这种立法理念为指引,具体而言,监护的设立既应当为需要监护法律协助者提供必要支持,又要避免过度或不必要的监护侵害被监护人的自主决策权。这就要求监护设立法律标准精准具体而非宽泛笼统。

(二)废止传统以行为能力缺失为依托的禁治产宣告制度并确立功能能力标准

在大陆法系传统民法中,成年监护制度由禁治产、准禁治产宣告制度和监护制度两部分构成。成年监护的设立程序采用的是先剥夺民事主体的全部或部分行为能力,即对主体进行禁治产或者准禁治产宣告,而后设立监护的模式。换言之,大陆法系传统成年监护制度以禁治产、准禁治产宣告作为成年监护设立的前置程序,并以行为能力作为成年监护的设立依据,其适用对象一般也仅限于精神或智力障碍者。如1804年《法国民法典》第489条规定:“成年人经常处于痴愚、心神丧失或疯癫的状态者,即使这种状态有时间间歇,也应当认定其为禁治产人,应禁止其处理自己的财产,并设立监护”;1900年施行的《德国民法典》规定“精神病而受禁治产宣告者则变为无行为能力人”(第6条),经过禁治产宣告后,应为禁治产成年人选任监护人(第1896条)[注]转引自李霞《民法典成年保护制度》,山东:山东大学出版社,2007年,第51~55页。。

然而,随着科学技术、物质文化与人权保障观念的迅猛发展,传统成年监护制度在运行中日渐显现一些弊端,从而无法适应社会发展变动的需要,特别是禁治产—成年监护制度实质上断绝了身心障碍者充分参与社会生活的愿想。但在社会生活实践中,完全丧失判断能力的人非常少,大多数被宣告为禁治产的人通常能够从事某些日常生活行为[注]张继承:《成年人监护与行为能力欠缺宣告制度关系谈》,《政法论丛》2007年第6期。。此外,身心障碍者在不同领域内所具有的能力程度也存在差异。成年人参与社会生活所需的能力水平往往取决于所涉及的交易类型或所需决策权利的性质,个人缺乏缔结合同的能力并不意味着个人必然缺乏遗嘱能力[注]Nancy J. Knauer, Defining Capacity: The Competing Interests of Autonomy and Need, Temple Political & Civil Rights Law Review, vol. 12, no.1, 2003, pp. 322-347.。而传统成年监护的设立无视身心障碍者意思能力程度不同的客观事实,对身心障碍者的行为能力做出统一强制性限制,显然扰乱其正常的生活状态,造成其与社会生活的脱节。基于上述理解,各国相继着手改革其成年监护的设立机制。

首先,废止禁治产、准禁治产宣告制度,程序上不再以禁治产宣告作为成年监护设立的前置程序。法国于1896年废除禁治产、准禁治产制度,在成年监护设立上采用个案审查制。德国在1992年生效的《关于改革监护法和成年人保佐法的法律》中全面废止禁治产宣告制度,并于1998年对《德国民法典》进行了修正,废除原有的成年监护与残疾人保佐制度,确立了“法律上的照管”制度。日本于2004年废除了禁治产、准禁治产宣告制度,原有的禁治产人公示制度被废止。

其次,弱化成年监护与行为能力之间的关系,以“事务处理能力”标准代替行为能力标准作为成年监护的设立标准。随着禁治产、准禁治产宣告制度的废止,成年监护的设立标准也随之发生了改变。在各国成年监护立法中,成年监护与行为能力之间的关系被弱化,越来越多国家的成年监护立法不再提及“行为能力”,而是以“不能处理自己的事务”作为监护启动的条件。如《德国民法典》规定“成年人因心理疾患或身体上、精神上或心灵上的残疾而完全或部分地不能处理其事务的”[注]《德国民法典》,陈卫佐译,北京:法律出版社,2015年,第552页。,可启动监护制度;《瑞士民法典》规定“成年人经证明……不能处理自己事务时,经自己申请可安排监护”[注]《瑞士民法典》,戴永盛译,北京:中国政法大学出版社,2016年,第102页。。英国于2005年施行的《意思能力法》详细规定了成年监护制度,即持续性代理权制度,其中不再使用以往的行为能力理论,而是采用意思能力标准对被代理人的能力进行认定。在意思能力标准下,首先判断被代理人是否存在生理障碍,接着结合被代理人处理自己事务的能力程度作出最后判断[注]参见李娜、高晓敏《解读英国2005年〈意思能力法案〉》,《湖北警官学院学报》2009年第3期。。应当说,前述国家成年监护设立制度的变革为我国立法提供了重要启示。

四、重塑我国成年监护设立标准的立法建议

(一)成年监护的设立不以欠缺行为能力宣告为前提

基于前文的分析和论述,僵化地将成年监护适用对象分为无民事行为能力人和限制民事行为能力人两种类型,会导致未达到宣告条件的轻度精神障碍者、智力障碍者、智能与体能逐渐下降的老年人以及身体障碍者等社会主体无法寻求成年监护制度的保护。不仅如此,对于成年障碍者来说,不同主体所具备的能力各不相同,并且同一主体在不同领域所具有的能力程度也存在差异。要构建一个能真正保护成年障碍者利益的成年监护制度,必须将成年监护制度从行为能力宣告制度中解放出来。

(二)以功能能力作为设立成年监护的判定标准

1.功能能力评估法的基本内涵

随着神经系统科学的晚近发展,特别是随着社会各界对老年群体常患的影响智力的疾病所引发的生理性病变了解的加深,以及对更广泛社会群体将受老龄化所带来的认知能力下降的担忧,监护法学者开始反思判定行为能力的更广阔路径[注]Philip Tor, Finding Incompetency in Guardianship: Standardizing the Process, Arizona Law Review, vol. 35, no.3, 1993, pp.739-764.。而以功能能力作为判断是否应为潜在主体设定监护的依据,近年来为越来越多国家立法所吸纳。如美国《统一遗嘱认证法》将“无行为能力人士”定义为“由于未成年人以外的原因而不能接收和评价信息或做出或传达决定的个人,即使得到适当的技术援助,也无法满足身体健康、安全或自我照顾的基本要求”[注]UNIF. PROBATE CODE §5-102(4).。这就改变了传统的基于被考察对象的疾病诊断结果,比如年老或精神受损而为其设立监护的立法模式[注]美国亚利桑那州监护法是这种立法模式的典型,其规定:“无能力人指的是由于精神疾病、智力缺陷、精神混乱、身体疾病或残疾,长期药品依赖、长期酗酒或其他原因受损的人士,除未成年人外的主体。”参见Ariz. Rev. Stat. Ann.§14-5101(1) (2011)。,而采用“功能”模式作为监护设立的判定依据。纽约州的《麦金尼精神卫生法》第81节第2条第3款(§81.02(c))明确要求法官在做出是否设定监护的决策中,应优先考虑被监护主体的功能能力和功能局限性。

功能能力(functional capacity)指的是个体照顾自身或管理财产的能力。功能能力评估的结果是向法院提供被评估主体缺乏处理特定事务能力的具体领域,以及被评估主体需要外界施以援助的相关信息。这种评估法有别于传统的依赖医生提供的,基于对被评估者智力缺陷或疾病的诊断结果判定行为能力的方法。由于医生一般不了解被测试主体在现实生活中的能力缺陷,他们所出具的评估报告很可能并不能适应行为能力认定法律的要求[注]Philip Tor, Finding Incompetency in Guardianship: Standardizing the Process, Arizona Law Review, vol. 35, no.3, 1993, pp.739-764.。功能能力评估法优于疾病诊断法,因为精神性疾病往往只会对患病者的特定机体功能造成损伤,而其他身体机能仍可能保持完好。事实上,许多精神病患者仍有能力处理自身的一些事务。功能能力评估法主要是对个人健康状况、认知能力、日常生活能力等进行评估[注]Stephanie Villavicencio and Alex Cuello, Standards and Basic Principles of Examining and Evaluating Capacity in Guardianship Proceedings, St. Thomas Law Review, vol. 26, no.1, 2013, pp. 64-78.。这种评估法最突出的积极意义在于能够让法院明确了解被评估主体能力缺陷的具体方面,并基于相关信息对被评估主体的能力做出客观判断。

2.功能能力评估法的应用价值

多个国家和地区之所以选择功能能力标准作为成年监护的设立标准,其理由主要可以归结为如下几个方面:

第一,确立功能能力判断标准,可以将成年监护制度从行为能力制度中脱离出来,改变长久以来成年监护制度作为行为能力制度补充的局面,并能“准确区分行为能力欠缺制度和成年监护制度,澄清了两者之间的模糊观念,完成了民法基本理论体系的自足”[注]李霞:《成年监护制度研究——以人权的视角》,第98页。。

第二,确立功能能力判断标准能弥补行为能力标准下成年监护制度适用对象过于狭窄的缺陷,扩大成年监护制度的适用对象范围。融入功能能力的成年监护制度能够为更大范围的残智障人士提供法律保护,使其充分融入社会。不仅精神、智力障碍者在此标准下能使用成年监护制度,身体障碍者和高龄人同样可以利用成年监护制度保护自身权益。相较于只关注于意志能力是否健全的行为能力标准,“功能能力”标准更符合客观事实,也更具有合理性。

第三,确立功能能力判断标准能灵活地根据当事人的功能能力的客观情况为其设定监护,减少对当事人生活自主权的干预。功能能力标准的确立,表明成年监护设立标准的立法趋势是由宽泛转向具体、由法官的主观判断转向依据客观标准认定。在功能能力评估方法之下,对潜在监护对象的能力判断不再进行“全有或全无”的认定,而是采用精细的功能能力评估,在当事人留存能力的领域保留其自主权;在当事人丧失能力的领域为其设立监护[注]Jennifer Moye, Steven W. Butz, et al., A Conceptual Model and Assessment Template for Capacity Evaluation in Adult Guardianship, The Gerontologist, vol. 47, no. 5, 2007, pp. 591-603.。功能能力测试法认为,当事人行为能力的缺失可能是全面或部分的,且可能随时间的推移而发生变动。功能能力评估法最大的好处就是,它特别强调当事人的客观状况,使得法官能够依据当事人的能力丧失情况为其指定有限监护人,使当事人的自主权受到最少干预。根据功能能力评估法,法院介入当事人的日常生活为当事人设立监护人的前提必须是当事人的某些功能缺失而切实需要法律协助,且法律援助的领域不能超过当事人需要协助的程度,从而为当事人提供更周全的法律保护。这也更好地体现了立法者平衡当事人的自主决策权和为当事人做出决策提供协助方面的努力。

第四,由于功能能力评估法能够向法官提供被评估主体能力缺陷的性质以及程度等方面的信息,从而为法官决策的做出提供了客观依据,有助于确保法官决策的准确性和一致性[注]Philip B. Tor and Bruce D. Sales , A Social Perspective on the Law of Guardianship: Directions for Improving the Process and Practice, Law and Psychology Review, vol. 18, no.1, 1994, pp. 1-41.。

3.功能能力标准的应用方法

对于如何在司法实践中进行功能能力评估,各国学者和实践工作者有不同的看法,司法实践也不完全一致。为解决实践中功能能力认定的困惑,2006年美国律师协会和心理学协会共同出版了一本司法手册,其目的在于为成年监护中潜在被监护人的能力评估提供指导。手册中肯定了功能能力判定法的作用,并提出功能能力评估中的六大要素:“(1)个人的医疗状况;(2)个人的认知功能;(3)个人的日常功能;(4)个人选择与其价值观的一致性;(5)潜在的风险以及所需的监护水平;(6)是否有办法增强主体的能力。”[注]Jalayne J. Arias, A Time to Step in: Legal Mechanisms for Protecting Those with Declining Capacity, American Journal of Law & Medicine, vol. 39, no.1, 2013, pp.134-159.具体而言,评估当事人的功能能力应主要考虑以下要素:

第一,从医疗角度分析造成当事人功能能力障碍的原因。当事人产生功能能力障碍的原因是多样的,可能是因为某种老年性病症,如阿尔兹海默病、帕金森病,或其他导致智力缺陷的病症,或身体残疾,也可能是由于酒精、药物的使用。某些致使当事人功能性障碍的原因可能是暂时和可逆转的,在为当事人指派监护人和决定监护内容时应考虑该因素[注]Jennifer Moye, Steven W. Butz, et al., A Conceptual Model and Assessment Template for Capacity Evaluation in Adult Guardianship, The Gerontologist, vol. 47, no. 5, 2007, pp. 591-603.。

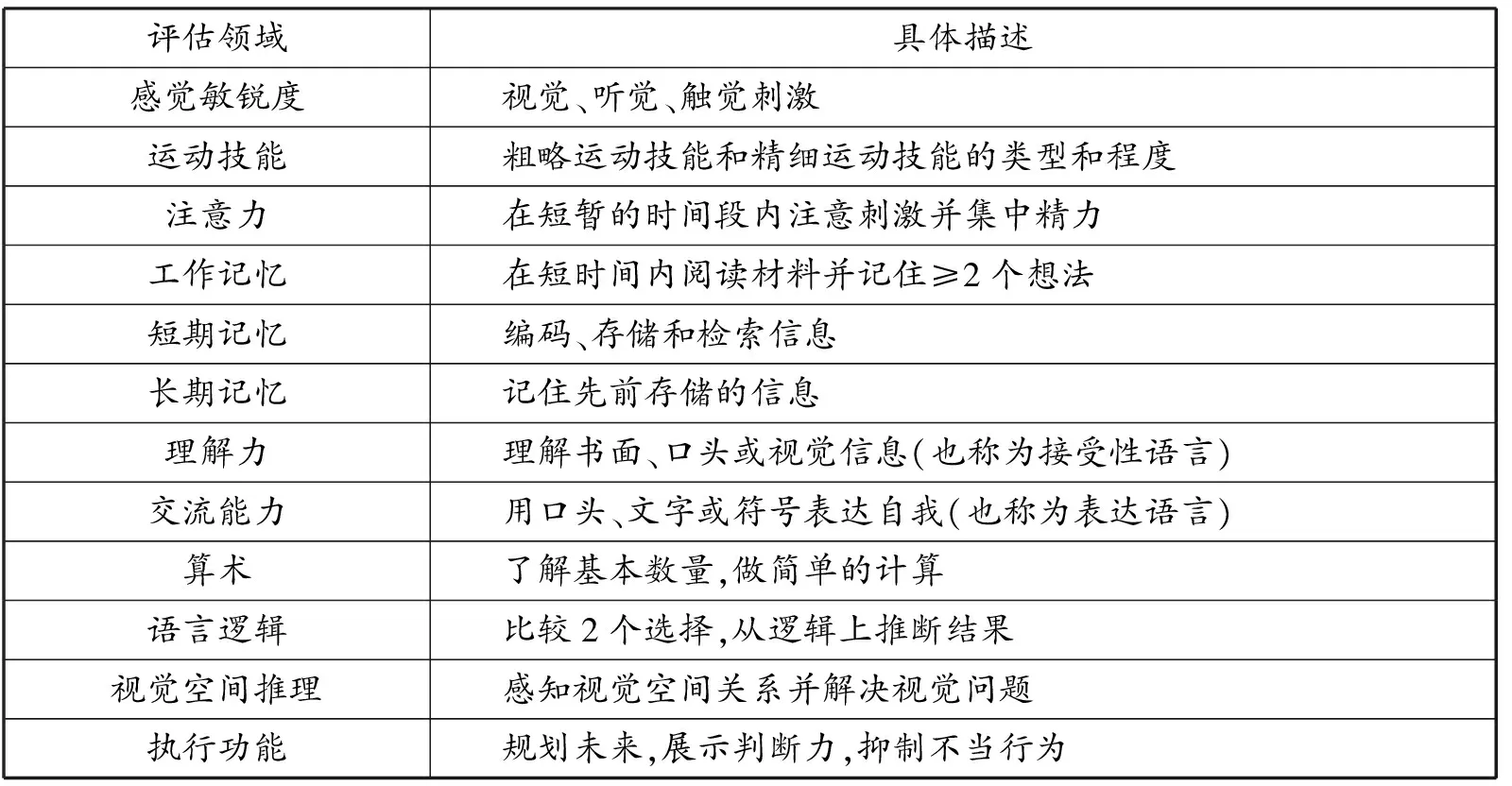

第二,当事人的认知能力。认知能力是确定功能能力的重要因素。认知能力一般指向与决策有关信息的理解能力、记忆或保有信息的能力、使用或评估信息的能力、表达自己的决定的能力等[注]A. Kimberley Dayton, Comparative Perspectives on Adult Guardianship, Durham: Carolina Academic Press, 2013, p.141.。具体而言,认知能力的评估主要包括表1所示项目。

表1 认知能力评估项目

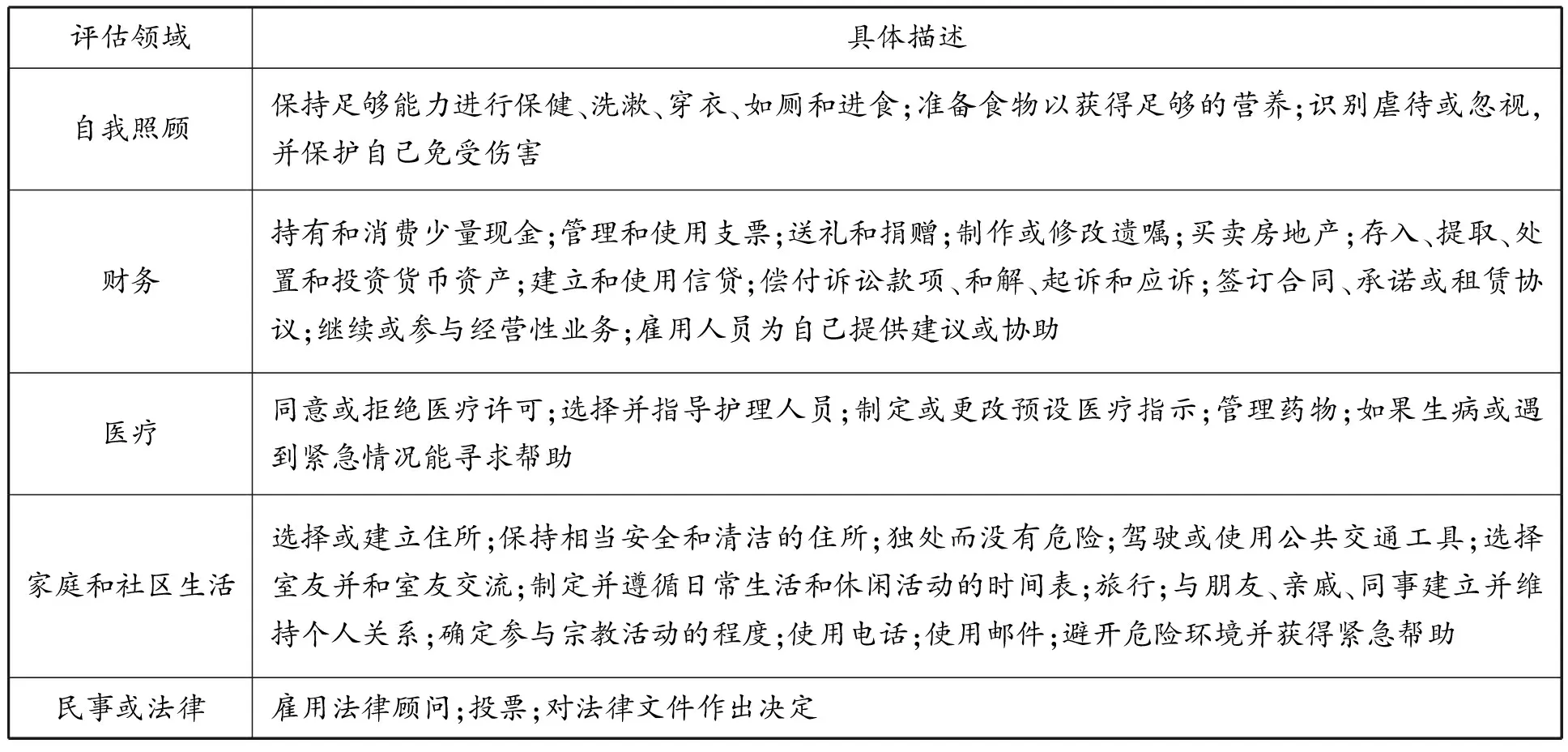

第三,当事人的日常生活能力。日常生活能力是功能能力评估中最为重要的因素。日常生活能力主要分为两类:一类是基本日常生活行为(Basic Activities of Daily Living, BADLs),一类是工具性日常生活行为(Instrumental Activities of Daily Living, IADLs)。其中基本日常生活行为(BADLs)指的是自理行为,即与照顾自己有关的日常生活中的基本行为,例如梳洗、穿衣、进食、如厕、行动等。工具性日常生活行为(IADLs)是指在家庭和社区中独立生活所必需的复杂行为,比基本日常行为更高层且需要更高级别的认知能力,例如家务管理和家庭安全、管理医疗和财务事项、在家庭和社区中交际等[注]Liliana B. Sousa, Gerardo Prieto, et al., The Adults and Older Adults Functional Assessment Inventory: A Rasch Model Analysis, Research on Aging, vol.37, no. 8, 2015, pp. 787-814.。司法实践中可以运用的日常生活能力评估内容如表2[注]Jennifer Moye, Steven W. Butz, et al., A Conceptual Model and Assessment Template for Capacity Evaluation in Adult Guardianship, The Gerontologist, vol. 47, no. 5, 2007, pp. 591-603.所示:

表2 日常生活能力评估项目

在以上功能模型评估基础上,法官可以对被评估者的财务管理、医疗决策和独立生活能力分别进行判断,并决定所需要指定的监护内容(见表3[注]Jalayne J. Arias, A Time to Step in: Legal Mechanisms for Protecting Those with Declining Capacity, American Journal of Law & Medicine, vol. 39, no.1, 2013, pp.134-159.)。

功能能力评估中对被评估人的详细描述性信息,是对被评估者能力领域和程度的高度证明。通过收集被评估人的客观信息,并根据被评估人在不同评估项中的得分,评估人员可以很容易地确定其在不同评估领域中的能力水平,并以通俗易懂的语言向法官传达功能能力评估的结果。然后,法官就可根据评估报告,确定被评估人需要协助的领域,并为被评估者需要援助的领域设立与其能力程度相符的监护措施,从而不会对个人的自主性施加不必要的限制,以使其充分参与和融入社会生活。

五、结 语

弥补成年障碍者能力之不足,最大程度辅助、支持成年障碍者自主做出决策,使其像正常人一样充分地参与社会生活是现代成年监护制度的应有之意。然而,在《民法总则》下,成年监护的设立受传统民法惯性思维的桎梏而未见显著突破,“先宣告后监护”的立法范式以及行为能力标准也与现代成年监护理念不相契合。在当前我国人口老龄化进程愈发加快的背景下,改革我国成年监护制度已刻不容缓。通过借鉴域外成年监护的先进理念与制度安排,将成年监护制度与行为能力宣告制度相分离,以被评估对象的功能能力评估结果作为设定成年监护的依据,应当是我国成年监护设立制度未来发展的趋势。