不同年龄段儿童慢性咳嗽与耳鼻喉疾病的关系研究

2019-03-18窦训武

窦训武

【摘要】 目的: 研究儿童发生慢性咳嗽的年龄与耳鼻喉疾病的关系。方法:从我院2015年6月至2017年9月收治的慢性咳嗽患儿中抽选186例作为研究对象,统计不同年龄段慢性咳嗽患儿的耳鼻喉疾病分布情况和不同耳鼻喉疾病导致的慢性咳嗽的特点。结果: 在婴儿阶段,过敏性鼻炎发病率最高;在幼儿阶段,发病率最高的是过敏性鼻炎和鼻窦炎;学龄前儿童与学龄期儿童,发病率最高的则都是鼻窦炎。过敏性鼻炎和鼻窦炎主要为断续性咳嗽和湿性咳嗽;变应性咳嗽主要为断续性咳嗽,且绝大部分患者在活动后可加剧;咽部炎症和过敏性咽炎则以干咳和发作性咳嗽为主,但过敏性咽炎在活动后更容易加剧。结论: 导致儿童慢性咳嗽的耳鼻喉疾病类型在不同年龄阶段会有所不同,且不同类型的耳鼻喉疾病所致的儿童慢性咳嗽的特点也不同,临床可根据患儿年龄和咳嗽特点对其病因进行初步筛查。

【关键词】儿童慢性咳嗽;不同年龄段;耳鼻喉疾病

【中图分类号】R249【文献标志码】A【文章编号】1005-0019(2019)04-010-01

慢性咳嗽多见于儿童,可对儿童的日常生活和学习等造成不利影响。因此,积极寻找病因,并根据病因对患儿进行针对性治疗,对提高患儿的生活质量具有重要意义。本文主要研究了儿童发生慢性咳嗽的年龄与耳鼻喉疾病的关系,旨在为临床诊治儿童慢性咳嗽提供参考,现整理汇报如下:

1资料与方法

1.1一般资料

从我院2015年6月至2017年9月收治的慢性咳嗽患儿中抽选186例作为研究对象,经检查后确定所有患儿的慢性咳嗽均是由耳鼻喉疾病所导致,且已经排除合并其他呼吸道或慢性疾病患儿,胸片检查异常患儿,以及慢性咳嗽是由耳鼻喉生理结构或功能先天性缺陷导致者。其中男童98例,女童88例;年龄最小为5个月,最大为14周岁,均值为(7.43±2.96)岁;婴儿(<1岁)47例,幼儿(1岁≤年龄≤3岁)47例,学龄前儿童(3岁<年龄≤6岁)47例,学龄期儿童(6岁<年龄≤14岁)45例;病程最短4周,最长16周,均值为(7.96±1.97)周。

1.2方法

对所有患儿均进行耳鼻喉科常规检查。

1.3观察指标

统计不同年龄段慢性咳嗽患儿的耳鼻喉疾病分布情况和不同耳鼻喉疾病导致的慢性咳嗽的特点。

1.4统计学处理

采用SPSS 18.0统计软件对所得数据进行分析处理,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,计量资料用x±s表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

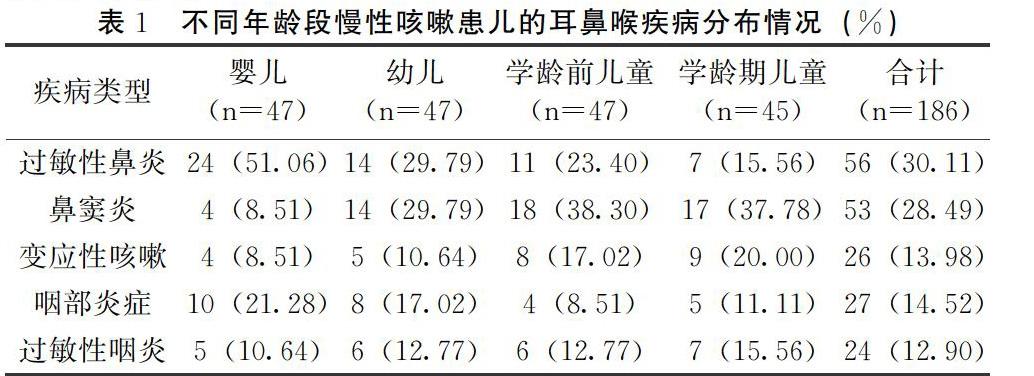

2.1不同年龄段慢性咳嗽患儿的耳鼻喉疾病分布情况

在嬰儿阶段,过敏性鼻炎发病率最高,其次是咽部炎症;在幼儿阶段,发病率最高的是过敏性鼻炎和鼻窦炎;学龄前儿童与学龄期儿童,发病率最高的则都是鼻窦炎。见表1:

2.2不同耳鼻喉疾病导致的慢性咳嗽的特点

过敏性鼻炎和鼻窦炎主要为断续性咳嗽和湿性咳嗽;变应性咳嗽主要为断续性咳嗽,且绝大部分患者在活动后可加剧;咽部炎症和过敏性咽炎则以干咳和发作性咳嗽为主,但过敏性咽炎在活动后更容易加剧。见表2:

3讨论

治疗儿童慢性咳嗽的重要前提是确定其病因,否则容易因误诊、漏诊而延误患儿病情。耳鼻喉疾病是引起儿童慢性咳嗽的主要原因,而耳鼻喉疾病又分多种类型,只有确定好病因,对症治疗,才能尽早使患儿恢复健康,保证患儿的正常生长发育。本文通过研究发现,在婴儿阶段,过敏性鼻炎发病率最高;在幼儿阶段,发病率最高的是过敏性鼻炎和鼻窦炎;学龄前儿童与学龄期儿童,发病率最高的则都是鼻窦炎。考虑是因为婴幼儿免疫系统不完善,容易受到鼻孔分泌物的反复感染而导致反复咳嗽。另外,我们还研究发现,过敏性鼻炎和鼻窦炎主要为断续性咳嗽和湿性咳嗽;变应性咳嗽主要为断续性咳嗽,且绝大部分患者在活动后可加剧;咽部炎症和过敏性咽炎则以干咳和发作性咳嗽为主,但过敏性咽炎在活动后更容易加剧。提示不同类型的耳鼻喉疾病所致的儿童慢性咳嗽的特点也不同,临床医师在进行病因诊断时还可结合患儿的咳嗽特点进行初步筛查。

综上所述,导致儿童发生慢性咳嗽的耳鼻喉疾病类型与儿童年龄存在一定的关联性,且不同耳鼻喉疾病类型导致的咳嗽特点也不同,临床医师在判断病因时可基于这两点并结合其他检查法来作出正确判断。

参考文献

[1]葛玥铭,李为,赵毅等.不同年龄段儿童慢性咳嗽与耳鼻喉疾病的关系研究[J].国际检验医学杂志,2017,38(12):1662-1664.

[2]于兴梅,朱海艳,郝创利等.不同病因儿童慢性咳嗽气道高反应的特征[J].中华结核和呼吸杂志,2015,38(1):55-58.

[3]耿凌云,陈慧中,刘传合等.北京地区儿童慢性咳嗽病因构成比研究[J].中华实用儿科临床杂志,2015,(13):1023-1025.

[4]刘春香.180例不同年龄慢性咳嗽患儿的发病原因分析[J].中国慢性病预防与控制,2015,23(4):297-298.