胸腺结核二例并文献复习

2019-03-18刘大伟朱建坤金锋王成乔高锋张运曾赵彬

刘大伟 朱建坤 金锋 王成 乔高锋 张运曾 赵彬

作者单位:250013 济南,山东大学附属山东省胸科医院胸外科

结核病仍是全球性的传染性疾病,但胸腺结核是其中一种发病少见的肺外结核,可能与其是一种免疫缺陷相关的机会性感染有关[1]。而胸腺结核并发胸腺肿瘤更为罕见。为提高临床医师对胸腺结核的认识及对早期诊治的重视,笔者现报道山东省胸科医院收治的2例胸腺结核患者(其中1例并发胸腺肿瘤),并结合文献进行复习。

临床资料

例1女,43岁,公司职员。因“查体发现纵隔肿物49 d”于2017年4月27日入住我院。患者既往体健,无食物、药物过敏史,无结核病接触史。

患者入院时体温36.5 ℃,脉搏90次/min,呼吸频率22次/min,血压140/90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),无咳嗽、咳痰、咯血、呼吸困难、发热、盗汗等阳性体征。腹部B超未见明显异常。胸部CT扫描可见双肺野清晰,纵隔内未见肿大淋巴结,左上前纵隔内一处最大截面约53 mm×55 mm 肿物(图1);注入对比剂后病灶实质部分扫描,以及动脉期、静脉期、延迟期扫描CT值分别为47、56、69、73 HU。认为胸腺瘤可能性大。进一步行结核菌素皮肤试验,结果为强阳性(硬结平均直径为65 mm×46 mm,双圈伴水疱);血红细胞沉降率(ESR)为29 mm/1 h;结核感染T细胞斑点试验(T-SPOT.TB)检测早期分泌靶抗原6(ESAT-6)为35 个斑点形成细胞(SFCs)/106外周血单核细胞(PBMCs)、培养滤液蛋白10(CFP-10)为40个SFCs/106PBMCs(正常值均为0~6个SFCs/106PBMCs)。初步诊断为纵隔肿物、结核感染,给予口服异烟肼(H;0.3 g/次,1次/d)、利福平(R;0.45 g/次,1次/晚)、乙胺丁醇(E;0.75 g/次,1次/d)抗结核药物治疗,及择期纵隔肿物切除术。

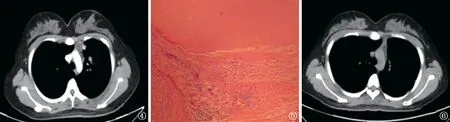

图1~3 患者,女,43岁,胸腺结核+胸腺瘤。图1为2017年5月2日胸部CT增强扫描,可见左上前纵隔内类圆形软组织密度灶,边缘清晰,密度不均;中心可见少量液性密度区,病灶与肺动脉干关系密切,其内脂肪间隙消失;双肺野清晰,段以上支气管开口通畅,纵隔内未见明显肿大淋巴结。图2为2017年5月10日术后病理切片:可见以淋巴细胞为主,肿瘤上皮细胞少且小,异型性不明显。图3为2018年11月21日胸部CT复查原肿物区情况,可见前上纵隔内见条索状影,边界清晰,肺内未见异常密度影,段以上支气管通畅,纵隔内未见肿大淋巴结

抗结核药物治疗1周后,患者体温正常,无盗汗、乏力等症状,ESR正常,手术指征明确,于2017年5月5日行手术治疗。术中可见胸腔内无积液,肿物(大小为6 cm×6 cm×5 cm)位于左侧前上纵隔,包膜完整,与左肺动脉、胸壁无粘连,将肿物完整切除。切开肿物,中心见少许干酪样物质,病灶组织病理报告符合B1型胸腺瘤(图2,HE ×100,2017年5月10日),取肿物中心部分病灶行分枝杆菌培养为阳性(2017年6月1日),药物敏感性试验(绝对浓度法)结果为“无耐药”(2017年7月13日)。认为胸腺结核、胸腺瘤2种疾病并存,诊断明确。给予9H-R-E-6Z抗结核治疗,其中H、R、E剂量同前,Z为吡嗪酰胺(1.5 g/次,1次/d)。术后患者无自觉不适,多次进行CT复查均未见复发,于治疗9个月后停药,术后18个月胸部CT复查显示肺内及纵隔未见异常病灶(图3)。

图4~6 患者,女,28岁,肺结核+左侧胸膜结核瘤+胸腺结核。图4为2017年5月16日胸部CT增强扫描,可见右肺上叶尖段、左肺上叶各段、下叶内前基底段见散在多发的结节、斑点、斑片样密度增高影,内多见钙化密度,边缘较清晰;左侧下胸膜局限性结节样增厚,凸向邻近肺野,边缘清晰,增强后呈边缘性环形强化;前上纵隔见不规则软组织密度增高影,增强扫描呈不均匀性强化,部分明显强化;左主支气管管腔欠光整。图5为2017年5月26日术后病理检查:“纵隔肿物”组织病理可见胸腺组织干酪样坏死,周围纤维组织包裹,纤维组织中见灶性多核巨细胞及类上皮细胞。图6为2018年11月23日胸部CT复查原肿物区情况,可见左肺上叶缺如,左肺门区见线样手术吻合器影,上纵隔结构欠清晰,纵隔内未见肿大淋巴结

例2女,28岁,农民。因“胸闷、咳嗽4个月,胸痛超过2个月”于2017年5月14日入住我院。患者既往体健,无高血压、心血管、呼吸系统等疾病,无药物过敏史,无结核病接触史。

患者4个月前无明显诱因下出现胸闷、咳嗽、少痰,于当地医院住院治疗,胸部CT平扫提示前纵隔肿物和肺结核可能,结核菌素试验强阳性(硬结平均直径为20 mm×20 mm)。临床诊断为肺结核、纵隔肿物,给予1次/d口服H-R-Z-E抗结核药物治疗后症状减轻(其中H:0.3 g/次;R:0.45 g/次,1次/晚;E:0.75 g/次;Z:1.5 g/次)。后因5月初胸部CT复查显示“纵隔肿物无改变”,遂来我院做进一步诊治。

患者入院时体格检查均未见异常。2017年5月16日胸部CT增强扫描表现见图4,结核菌素试验复查呈强阳性(硬结平均直径为22 mm×20 mm,双圈伴水疱),血清结核抗体阳性,痰涂片阴性,血清肿瘤相关检查未见异常。初步临床诊断为:双肺继发性肺结核,左侧胸膜结核瘤,前上纵隔肿物。继续给予原方案H-R-Z-E行抗结核药物治疗。2017年5月22日行手术治疗,术中可见左上肺多发散在结核病灶,呈毁损状态,纵隔病灶呈团块状,大小为3 cm×2 cm,与周围组织有粘连。行左肺上叶切除术+纵隔肿物切除术+左侧胸膜结核瘤切除术。术后纵隔肿物组织病理可见胸腺组织,符合结核感染(图5,HE ×100,2017年5月26日);纵隔肿物病灶组织行结核分枝杆菌DNA测定,结果为9110拷贝/ml(正常值<500拷贝/ml)。明确诊断为肺结核、胸膜结核瘤、胸腺结核。术后继续给予12-H-R-9E-6Z抗结核药物治疗,术后18个月CT复查表现见图6。

文献复习及讨论

胸腺组织位于前上纵隔,在婴幼儿时期生长迅速,青春期以后胸腺逐渐萎缩,到成年期时胸腺细胞已大多为脂肪组织所取代[2],认为是成年人胸腺疾病发病罕见的主要原因。动物实验证明,胸腺发生结核感染时,血管通透性及淋巴细胞可发生变化,使血-胸腺屏障受损,结核分枝杆菌趁机侵入胸腺组织内,破坏胸腺实质细胞,导致胸腺的正常功能和形态发生改变,胸腺功能的动态平衡被打破。笔者认为其感染的途径可能有以下2种:其一为结核分枝杆菌通过周围病灶及淋巴系统蔓延至纵隔淋巴结及胸腺;其二为结核分枝杆菌直接通过血行播散至胸腺。本报告例1患者除胸腺外其他部位未发现结核病灶,考虑结核感染途径可能为后者;例2患者存在肺结核、胸膜结核瘤,考虑感染途径前者可能性大,但也不排除后者途径感染胸腺的可能。

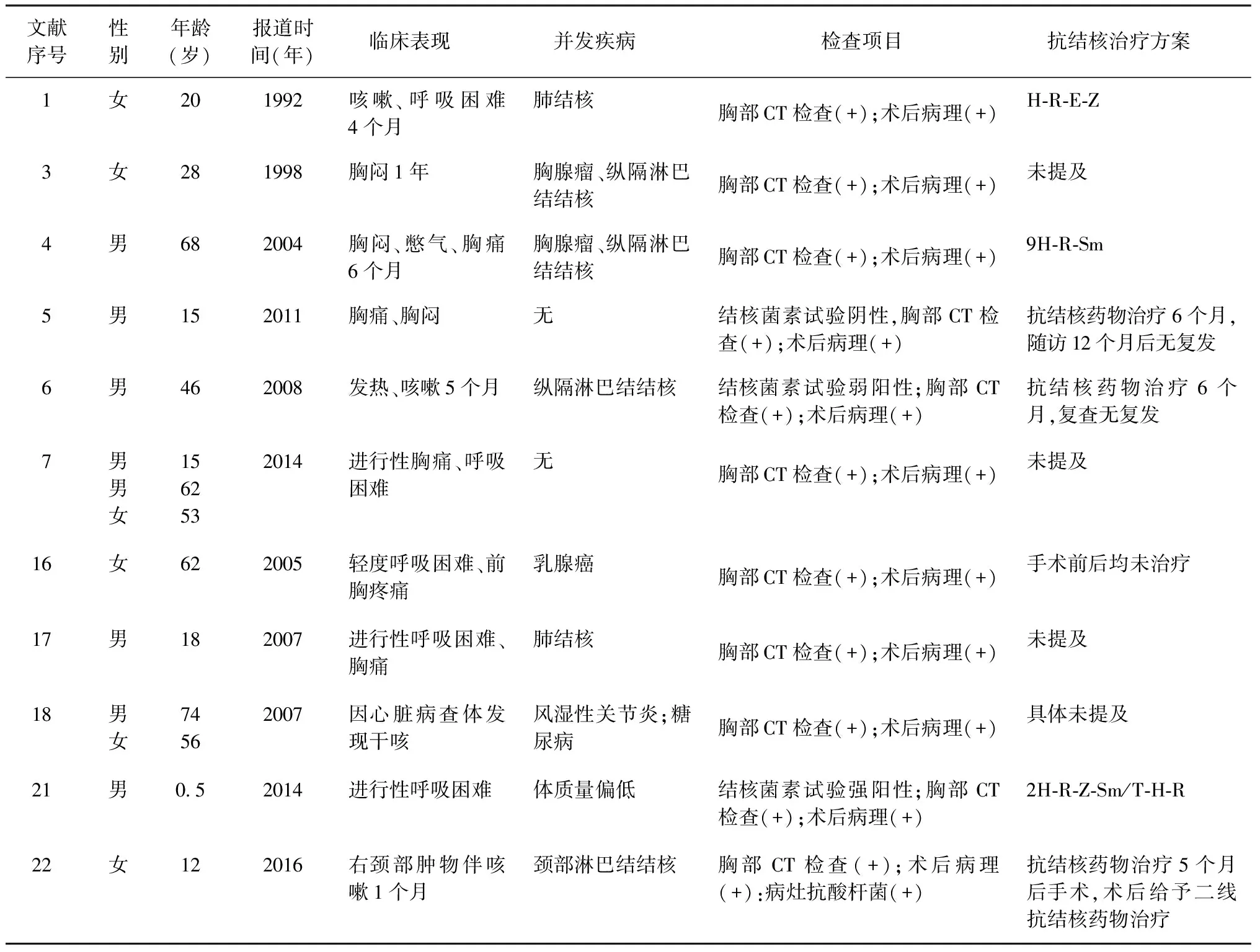

通过万方数据库(以“胸腺结核”为检索词)、Crossref及PubMed数据库(以“mediastinal mass”与“tuberculosis”和“thymus”为检索词)检索胸腺结核相关文献,除去临床资料不完整的文献,分别检索到中文文献6篇[3-8]、外文文献15篇[1,9-22],共24例患者,选取资料完整的11篇文献中的14例患者进行总结,具体情况见表1。

在文献已经报道的24例患者中,胸腺结核发病人群以成年患者(21例)为主,年龄最小者6个月[21],最大者74岁[18];男13例,女11例。临床表现无明显特异性,常因胸部不适或其他症状就诊,且急重症率极低,因此临床中未进行常规的鉴别诊断。在24例患者中,有21例以“咳嗽、胸痛、呼吸困难”为主要临床症状,其中4例并发肺结核的患者症状更明显;对于有胸痛症状的患者,术中均见肿物与周围组织粘连,可能与纵隔胸膜受侵犯、牵拉及气管受压后出现胸部疼痛、呼吸困难等明显症状有关。而本报告例1患者无任何不适症状,术中见病灶包膜完整,与胸壁无粘连,考虑患者自觉症状可能与病灶范围、周围粘连程度、压迫部位及程度等相关。患者一般症状持续时间较长,进展相对缓慢;但Ruangnapa等[21]报道的患儿病情进展较为迅速,考虑与婴儿气道较成人更容易压缩,气道阻塞症状及其并发症更明显有关[7]。相对于发病部位,24例患者中单纯胸腺结核患者7例,并发其他部位结核和有基础疾病导致免疫缺陷的患者17例,提示胸腺病变患者如有易导致免疫缺陷的基础疾病或既往有结核病或结核病接触史者应加强结核病相关指标的检查。

表1 代表性文献中胸腺结核患者的临床资料

注胸部CT检查(+)为可见纵隔肿物;术后病理(+)为病理诊断“胸腺结核”

胸腺结核的诊断可结合病史、临床表现、结核菌素试验、T-SPOT.TB、胸部X线摄影及CT扫描、穿刺或纵隔镜活检[19]。胸部CT扫描可见前上纵隔内不规则软组织密度影,形态多为圆形、分叶状,边界多不光整,增强后可呈不均匀性强化[7];本报告纳入患者均经胸部CT检查发现前上纵隔肿物。诊断本病的金标准为病灶培养出结核分枝杆菌,或病理活检显示病变内存在干酪样结核肉芽肿及朗罕细胞[18];本报告纳入患者均经术后组织病理学检查确诊为胸腺结核。在本研究文献复习纳入的24例胸腺结核患者中,行结核菌素试验检查者仅3例,有病灶结核分枝杆菌细菌学记录者仅有5例[12,17],可能与发病例数较少、临床医师对本病认识不足,以及未行细菌学等检查有关。本报告1例患者病灶结核分枝杆菌培养阳性,另1例患者病灶结核分枝杆菌DNA测定阳性,均为疾病的诊断提供了重要信息。故建议为避免漏诊,应详细询问患者病史,了解有无易导致免疫缺陷的基础疾病,术后除常规进行组织病理检查外,还应加强对于切除病灶标本的分子病理学检测,常规行术后标本的结核分枝杆菌培养和药物敏感性试验,以及GeneXpert MTB/RIF检测。

前上纵隔原发肿物最常见的疾病是胸腺瘤,但胸腺瘤并发胸腺结核较罕见[17]。本研究文献复习纳入的24例患者中,有2例患者为胸腺瘤+胸腺结核。胸腺瘤发生时,胸腺的结构及功能均发生异常改变,给结核感染提供了条件,是两病共存的可能原因。本报告例1患者和文献报道中的2例患者均并发胸腺瘤,经胸部CT检查诊断为纵隔肿物,且本报告例1患者术前结核感染各项检测指标异常较为明显,但由于对本病认识不足,未能诊断两病共存。提示如果患者存在其他部位结核病灶或结核病诊断指标明确者,且CT扫描表现为前上纵隔软组织影,应高度考虑两病共存;如果患者仅有胸腺病变,但结核感染证据明确也应考虑胸腺瘤并发胸腺结核的可能。

胸腺结核患者例数少,目前国内外文献对于术前诊治流程及术后治疗方案、时间均无明确的统一标准。Kpodonu等[16]报道的1例患者术前、术后均未给予抗结核药物治疗,但笔者仍不推荐;因为结核病是一种全身性的传染性疾病,尽管部分患者经辅助检查未能明确结核病灶,但并不排除结核感染的可能,临床上经常有未行抗结核药物治疗直接进行手术切除后出现切口不愈及结核播散的患者;笔者认为早期明确病因、进行早期治疗对患者预后有着重要意义。但有研究认为,单纯的保守治疗效果并不理想,手术切除仍是治愈胸腺结核的重要方法[15]。本报告患者均行病变胸腺切除术得以治愈,但是否可以设想,如对本病认识深刻,早期筛查、发现、诊断及给予合理的抗结核药物治疗,对于有些病灶较小的初发病灶,保守治疗也可能会治愈。结合本报告2例患者的治疗经验,笔者认为对于已发生胸腺结核的患者,应按照肺外结核的治疗原则进行规范的抗结核药物治疗。对于仅有胸腺结核的患者,应术后根据药物敏感性试验结果制定6~9个月的个体化抗结核药物治疗方案;对于并发其他部位结核特别是肺结核的患者,应依据《肺结核诊断与治疗指南》[23]进行化疗方案的制定。

手术时机的选择也与胸腺结核患者的预后密切相关。对于单纯胸腺病变的患者,如结核病诊断各项指标未发现异常,可先行手术治疗;如发现有结核病诊断指标异常,建议进行抗结核药物治疗1~2周后再行手术。对于并发其他部位特别是肺结核的患者,应先进行抗结核药物治疗,待结核病灶稳定、痰结核分枝杆菌检查阴性时再行手术治疗。对于手术方式的选择,目前没有统一标准,术者可根据病灶大小、位置及粘连程度进行选择:病灶较小,粘连较轻的患者可考虑行胸腔镜下病灶切除;病灶较大、粘连较重的患者应开胸手术切除,具体切口部位及大小根据病灶情况决定。

本研究纳入的2例患者均行手术切除治疗,均在完成疗程后停用抗结核药物,随访时间均达到18个月。随访期间,患者均无不适症状,CT复查胸腺区均未见复发,治疗效果良好。