指向课程基地的非正式学习的实践探索

2019-03-16张明

张明

【项目简介】邳州市第二中学一直以“畅想生命”为育人特色,关注生态课程建设,倡导生命教育。基于长期的办学特色和特有的煤炭港口区位,学校成功申报了2015年江苏省普通高中课程基地建设項目“环境与生命教育课程基地”。在项目推进过程中,基地建设了跨学科支撑的多类课程平台,在各类社团中践行非正式学习理念,丰盈课程体系,激发学生学习兴趣,促进教师的专业成长,努力实现“人才培养在基地、教师提升在基地、学校发展在基地”的课程建设要求。

摘要:团队研究的非正式学习,是指在传统课堂学习之外,是指向课程基地的,在非固定的时空,采取非正式的途径进行的学习。它与学校发起、基于课堂、组织严密的正式学习概念对应。指向课程基地的非正式学习具备多元化特性,实践方式多样、价值独特,其实践策略包括:在个性化学习中推陈出新,优化非正式学习的操作路径;立足基地的课程体系建设,深度张扬非正式学习特性;融合非正式学习及正式学习,建构基地的融合学习范式。

关键词:课程基地;非正式学习;学习场域;融合学习;实践探索

中图分类号:G420 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2019)01A-0039-05

党的十九大描绘出了时代教育的宏伟蓝图,如何实现教育新发展?2011年以来,江苏提出建设的课程基地,在育人模式转型方面做出新典范。所谓课程基地是以创设新型学习环境为特征,以改进课程内容实施方式为重点,以增强实践认知和学习能力为主线,以提高综合素质为目标,促进学生在自主、合作、探究中提高学习效能,发掘潜能特长的综合性教学平台。[1]

笔者要探讨的是,建设课程基地为什么会与非正式学习关联上呢?大家不妨回顾一下参观过的科技馆。正是与场馆内的展品、语音和媒介交互,建构个性化的体验,才激发我们的惊讶、好奇和兴趣,产生一探究竟,主动参与活动的意愿,其实这个过程就是一种非正式学习。课程基地建设是以学科或跨学科为原点来设计课程,与科技馆建设有相仿而不一致,但丝毫不影响在课程基地中宣传、推介非正式学习方式,发挥其理论多元特性,融通江苏育人模式转型的新要求。笔者团队立足课程基地,研究非正式学习理论的实践应用,已取得些许收效。

一、非正式学习的内涵特征

1950年,美国学者马尔科姆·S·诺尔斯出版《成人的非正式教育——管理者、领导和教师的指南》一书,最早论述非正式教育。直到2001年,雪伦·B·梅里安出版《成人学习理论的新进展》一书,才明确提出非正式学习概念,并深化研究非正式学习。

在国内,非正式学习的应用研究是从2005年开始的,起步晚,不成熟,研究角度较狭窄。检索知网发现,近几年相关研究文献数量增长很快、研究范围不断扩大,表明国内研究人员关注非正式学习越来越多。

那么,什么是非正式学习呢?北京师范大学余胜泉、毛芳认为,非正式学习是除正规学校教育或继续教育外,在工作、生活、社交等非正式学习时间和地点,接受新知的学习方式。[2]学者张宝辉认为,非正式学习是发生在教室或校外的物态环境或网络虚拟环境中的学习,事先无计划、也没有明确的评价方案,甚至是在没有被人意识到的情境下完成的。以上界定过多地强调校外和社会媒体的非正式学习。

笔者团队研究的非正式学习,是指在传统课堂之外,是指向课程基地的,在非固定的时空,采取非正式的途径进行的学习。它由学生主导,是具有自发、自控、灵活、情境化、经验化、偶发性和社会化特性的一种学习形式,学习动力源自于个体认知导向和自我提高的内驱力;教师的作用是开发课程、引导学生学,不再是单纯传授;学习组织方式多由学生社团自我发起、自我调控、自我负责,强调“做中学、学中做,做中悟”。

二、非正式学习的实践价值

课程基地具备多样化的空间学习环境特征,既有物态、也有非物态课程,可以为非正式学习的运行提供课程保障,成为非正式学习的特殊场域。因此,在课程基地建设中融入非正式学习理论是一种值得倡导的实践方式,研究价值尤为重要。

文献表明,非正式学习有多种方式:自我导向、偶发或随意、社会多元化、情境化或缄默化学习等。其多元化特征表现在自我导向明显,没有正式组织或不是循规蹈矩,与高度结构化相距较远或不要求结构化,与工作、生活和个人经验有关,追求做中学,强调学习的情境和自身价值,有别于正规组织、高度结构化的传统课堂学习。

其理论基础主要包括主动建构知识的建构主义理论、隐性知识的知识管理、自我实现的人本主义学习理论,以及情境学习、终身学习等理论。二八定律和长尾理论也认为,非正式学习占据终身学习的主导地位,通过非正式学习让人们获取的东西,远远超过正式学习获得的部分。[3]

在教育领域,一部分知识与技能是不能言传及教授的,即使能言传、可教授,也需要很多不能言传及教授的部分作铺垫。[4]在亲身“经历”“体验”“探索”“研究”的过程中,学生获取的东西最有价值;在“不知不觉”“默会学习”中,学生领会、掌握和运用的知识和规律最有意义。所以,非正式学习可以弥补正式学习中“学”的不足,能够完成正式学习不能完成的任务,在兴趣发展和建构学习方面可以带来惊喜,具有重要的实践价值。

三、非正式学习的实践策略

(一)在个性化学习实践中推陈出新,不断优化非正式学习的操作路径

课程基地建设的内涵就是建构一个学习场域。[5]通过建构学习场域,学生学习方式是否转变,是衡量一个课程基地建设成败得失的关键。笔者团队的操作策略是:

1.组建学生社团,实施老歌新编,推动亲历学习

因学生的兴趣、爱好和特长不同,基地建设要服务于学生学习的选择性,这样才能为学生提供实践和创新的机会。社团的观察学习和亲历学习,就属于非正式学习的两种形式。

社团活动是学生传统课堂学习之外的重要途径,也是非正式学习的重要方式,成为课堂学习活动的有益补充与延伸。我校课程基地的社团类型多种多样,或兴趣主导,或侧重实验与实践,或研究理论,融入日常生活与经验中去(见表1)。不同社团其学习目的是殊途同归的,学生通过亲身经历、实践和探究等方式,加深对学科核心内容的理解与概括,提升核心素养或技能。

2.确立项目学习,助推模块探究,自主解决问题

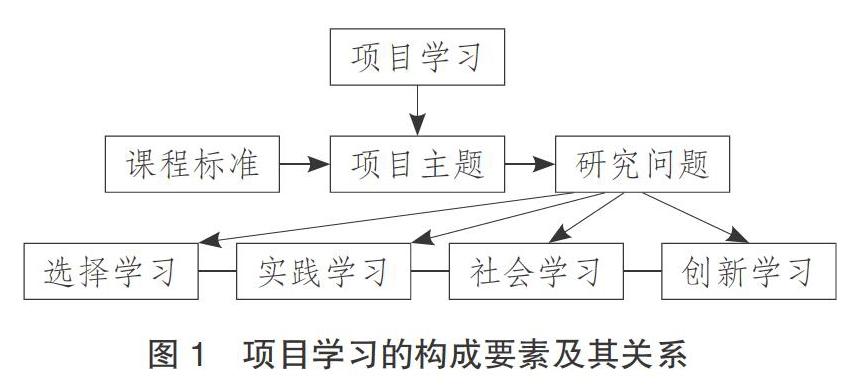

项目学习,简称PBL(Project-Based Learning),起源于美国,是以建构主义理论为指导,以小组合作方式進行规划,解决项目任务的学习方式。在我校的课程基地中,社团围绕真实问题选定一个或多个项目,按照“课程标准-项目主题-研究问题”的设计思路,引入选择学习、实践学习、社会学习和创新学习等方式,强调以学生为主体,以项目为中心,以实践为主线,以作品为目标;学习方式突出自主、合作和探究的特点,在组内、组外的协同活动下完成项目,形成高阶能力。学生个体或小组像研究人员那样,去解决生活中存在的问题,在自主研究中收获经验与体会。这与我国以核心素养为主题的课程开发相向,与江苏育人模式转型的基地建设目标一致(见图1)。

在项目学习中,学生的自主学习采取“做”“研”“悟”的方式,以项目研究为载体,以创新实验为“场”,借助网络平台,开展真问题研究。在设计中,围绕感兴趣项目,基于问题展开,突出学习过程的挑战性,达成探究和创新学习。

3.实施主题化学习,确立情境学习方向

基于场域情景的非正式学习,可以采用主题化形式,确立学习方向。所谓主题学习,就是围绕某一主题创设情境,遵循科学研究的一般规范、步骤展开一系列探究活动,从中获得学科知识、方法与体验,以及问题解决能力的提升。体验与探究是主题学习的主要方式。围绕主题探究,可以确立学生何去何从,知道自身要做什么。

在我校基地中,学生可以选择某一领域,围绕主题,在教师预设的情境中明确探究主线,把握一根思维之“藤”,采取“活动-合作-反思”的流程,实现主题学习。主题可以被分解成一个或多个小项目,由多个小组共同或分项完成,有效解决耗时多、难度大的问题。其实,主题学习与项目学习很难区分,一个侧重自己要做什么事,一个侧重自己要怎么做,略有差异罢了。

在实践中,学校坚持以“体验·创新·成长”为主题,开展基地的系列活动,如环境与生命教育普及、竞技赛、组织“科技行”、小小发明家培养等活动,促进阅读科技书、做科技实验、物种观察、科技制作、参与青少年科技创新大赛,到校外气象台、地震台、卫生防疫站、污水处理厂等基地进行实地考察,参与光伏发电转角设计、直饮水机维修、水文站观测,强化“做中学”“学中做”“做中悟”,开展“走出去,请进来”系列主题活动。

4.参与科技创新赛事,检验社团活动成效

瞄准环境与生命教育,实施科技制作、调查研究、科技竞赛,推广少年发明与创造,参与机器人创意赛、小小科学家、青少年科技创新大赛等。在活动方面,立足时代,把握要求,做好各类竞赛的谋划和顶层设计,办出新高度。社团也多次参加我市组织的“校园科技节”活动,参加科协组织的专家讲座、培训和学习,突出基地育人实效。

借鉴外地经验,组建“高校学长团”,让拥有科技创新特长的高校生回到母校指导社团活动。诸如,针对快递包装产生过多的塑料垃圾问题,研发制作新型减量化包装材料;针对基地实验课程,设计制作简易传感器,用于记录分析;到金工实验室,学用车、钳、刨、铣、磨、激光切割等工具;设计3D打印程序,制作可见、可触摸的创新艺术作品。

多年来,青少年科技创新大赛、明天小小科学家等竞赛活动,可谓是搞得如火如荼,备受高中学生及家长关注。在青少年科技创新大赛中,学生能参加什么项目?大赛评奖流程和要求是什么?学生怎样设计参赛作品?需要社团成员清晰明了。通过参赛检验社团活动的成效,成为社团持续开展活动的动力源。

(二)立足基地的课程体系建设,深度张扬非正式学习特性

课程基地只有具备学习空间的独特功能、课程性质、适于教学管理等多元化特征,才能充分发挥非正式学习的独特价值。抓住非正式学习理论的多元特性,指向课程基地内涵建设,创新学习场域,促进基地深度建设。

1.切合自我导向,建设物态课程,实现体验学习

心理学表明,实物学习能整合人的不同感知觉,比文字更易引发学生注意力与兴趣。场馆学习的本质是一种非正式学习,其环境提供了异于课堂的非正式课程,以实物代替教材展现“非文字”学习机会,让学生不仅获得知识,也提升兴趣、端正态度、树立观念。[6]

“体验”是场馆学习的突出特征。透过社团,让社团成员在场馆中亲身体验、探究和默会发展,逐步演化成增长知识、健全人格的显性历程。体验学习的实施,大致可分为“主题情境→实践体验→交流表达”三个环节。

在基地场馆中设置一些利于学生自我导向的器材、物件等趣味浓的学具,如金工、木工设备等,延伸物态场馆资源,增加体验学习的感知度,助推社团成员形成科学的观念、缜密的态度,掌握科学的研究方法。这些趣味学具被列成“菜单”,让学习具有选择性。

2.瞄准偶发或随意,建构存储平台,累积课程资源

非正式学习具有随意性。因自我导向,学生的学习时间不规律,需要及时保存学习成果,以便下次活动时快速调取。如趣味包装实验,由学生自主设计,反复验证,实验结果数次不理想。这些不理想的实践经验,正是需要保存下来并不断总结的。因为碎片化明显是非正式学习的另一特征。一个作品的完成往往时间长、任务重。若是实物,可以保存模型或图片;若是电子3D作品,那就保存电子模型,方便下次调取或修改。在线网盘就是很好的存储方式。因此,实物存储和虚拟存储均很重要,否则活动难以持续。

再如虚拟现实技术,可以模拟学习环境,进行仿真实验、数据分析和决策表达,帮助社员探究不能接触的物品,测量难于测量的事物,运用早已不复存在的环境进行实验等,把体验的触角伸得很远。在实践中如此这般累积资源,让抽象问题变得具体、形象,更符合学生认知规律,便于培养学生的学科核心素养。

3.立足缄默化,彰显学习场域,科学设计课程体系

缄默学习需要特定的环境支撑。学习环境本身具有课程意义与价值,但多被搁置在课程生态以外。因缺少学习环境参与,新型学习方式、学习行为以及研究性课程,往往成为空中楼阁。所以,建设以学习环境为中心的基地课程生态,就是建构一种以学为中心的学习场域。

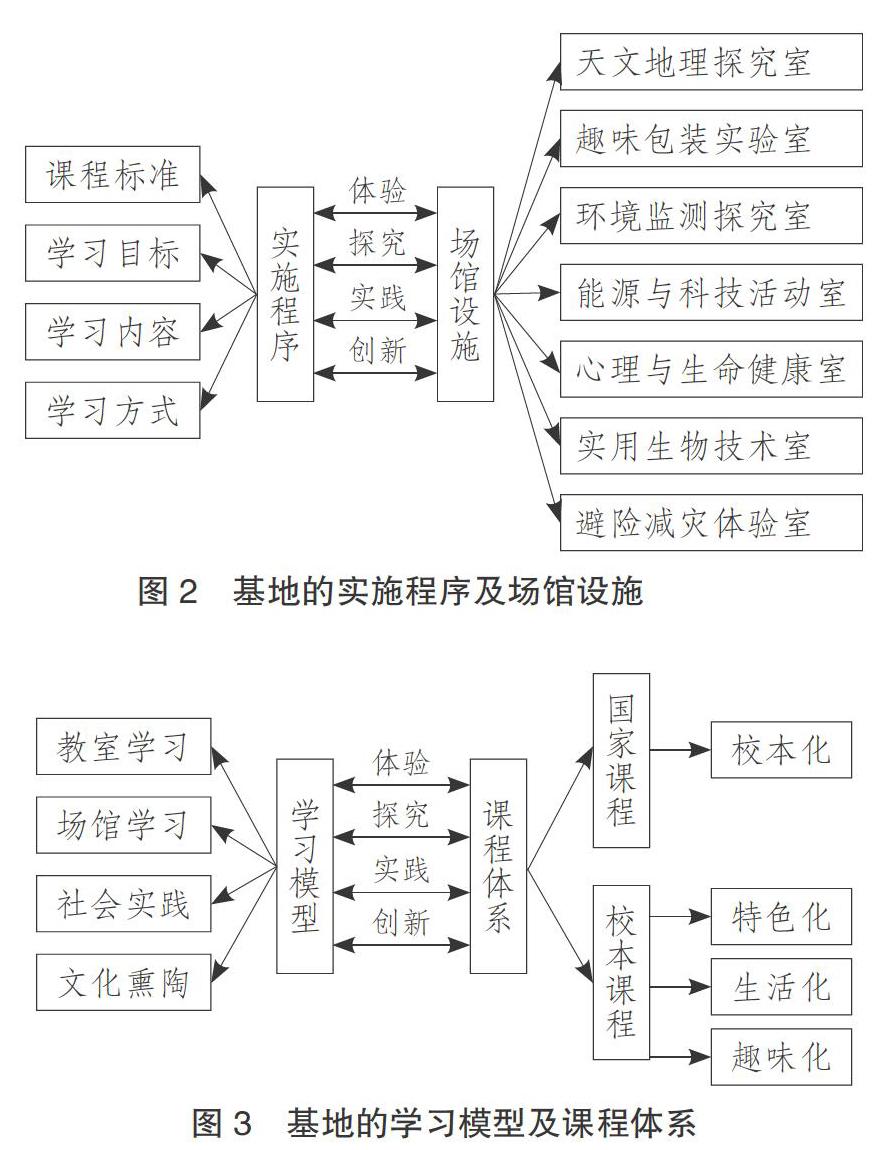

在操作中,我校“環境与生命教育课程基地”建设团队,开发了有助于缄默化学习的多样化课程,形成了“天文地理探究”“趣味包装实验”“环境监测探究”“能源与科技活动”“心理与生命健康”“实用生物技术”“避险减灾体验”等七类学习领域,建立了适切的课程体系,社团积极参与,社会多元介入,从中不断完善学习模型及课程体系(见图2、图3)。

(三)综合非正式学习及正式学习,建构课程基地的融合学习范式

学习方式总是多元化的,一种方式未必能独挡一面。课程基地也不例外,其非正式学习和正式学习是关联的(见图4)。如何从根本上区别非正式学习与正式学习呢?非正式学习多由学生自我发起、自我调控、自我负责,而正式学习由外界发起、行政组织。二者不是绝对独立,在非正式与正式的学习空间里,都会交叉发生非正式与正式的学习方式。

在当前的学校教育中,普遍存在忽视非正式学习的问题。商界的二八定律和长尾理论表明,人们的需求是逐渐分散化的,个体兴趣取向会从跟风、主流转向个性化,因此在深化课程建设中,学习长尾的出现是在所难免的[7](见图5)。

在传统教室中,个别化学习、探究学习、体验学习、问题解决等方式,多处于学习曲线的尾部。但在课程基地的场域环境中,学生逐步掌握这些学习方式,采用社员越来越多,曲线尾部的学习方式会向曲线头部靠拢,形成“宽头”。原来尾部的学习方式一旦转向头部时,就冲击头部原有方式,学习方式会发生重构。

同样的,在课程建设方面,原来的必修课程位于曲线头部,选修课程就在曲线尾部。在深化课程建设中,学生的需求会改变,头部的必修课程份额下降,尾部的选修课程份额上升,从尾部慢慢转移到头部,形成“宽头”,重新构建了课程长尾。

事实上,一旦有了场域支持,并跟进改变评价方式,非正式和正式学习的契合与互补就会发生,动态的融合学习范式就会出现,可以促进课程基地非正式学习实践及理论的长效发展。

参考文献:

[1]江苏省教育厅,江苏省财政厅.关于启动普通高中课程基地建设的通知[Z].苏教基〔2011〕27号.

[2]祁玉娟,陈梦稀.非正式学习与教师专业发展[J].湖南第一师范学报, 2009(6):65-67,70.

[3][7]宋权华.长尾理论下的非正式学习方式探析[J].远程教育杂志, 2009(2):54-57.

[4]何善亮.江苏省高中课程基地建设的实践探索与理论思考[J].教育科学研究, 2015(12):57-63.

[5]康红兵.从学习场域的视角探寻课程变革的可能路径——对江苏省普通高中课程基地建设的社会学审视[J].教育科学研究,2015(4):23-28.

[6]汤雪平.场馆学习:一种非正式的学习方式[J].江苏教育研究, 2016(2-3):60-62.

Practical Exploration of Informal Learning Oriented Towards Curriculum Base

Zhang Ming

(Pizhou No. 2 Middle School, Xuzhou 221300, China)

Abstract: Informal learning studied by our team refers to the learning which is oriented towards curriculum base in non-fixed time and space by adopting informal approaches. It is opposite to the concept of formal learning which is initiated by school, based on classroom and well-organized. The informal learning oriented towards curriculum base is characterized by diversity with various patterns of practice and unique values, whose practical strategies include pushing the old into the new in personalized learning and optimizing the operating path of informal learning, based on the curriculum system construction to deeply highlight informal learning characteristics, and integrating informal and formal learning to construct the integrative learning paradigm.

Key words: curriculum base; informal learning; learning field; integrative learning