小学生歧视知觉、父母教养方式及自尊的关系研究

2019-03-15陈鑫慧周丽华

陈鑫慧 周丽华

〔摘要〕歧视知觉主要是相对于客观的歧视现象而言的一种主观体验,指个体知觉到由于自己所属的群体成员资格(如性别、种族、出生地区或者户口、身份等)而受到的有区别的或不公平的对待。为研究小学生歧视知觉、父母教养方式及自尊的关系,运用Rosenberg自尊量表、个体歧视知觉问卷、父母教养方式问卷对4~6年级小学生施测。结果表明:小学高段学生言语歧视、一般歧视、避免与躲避和自尊呈显著负相关;父、母亲拒绝,父、母亲过度保护与歧视知觉呈显著正相关,父、母亲情感温暖和歧视知觉呈显著负相关;自尊与父、母亲情感温暖呈显著正相关,自尊与父、母亲拒绝,父、母亲过度保护呈显著负相关。

〔关键词〕歧视知觉;自尊;父母教养方式;小学生

〔中图分类号〕 G44 〔文献标识码〕B 〔文章编号〕1671-2684(2019)03-0014-05

一、问题提出与研究意义

受歧视现象在每个国家都普遍存在,歧视对被伤害者的心理健康发展有不利影响,会导致社交障碍、抑郁甚至自杀等行为。相比身体伤害,心理伤害更为隐性,也更容易被忽视。歧视难以从客观角度测量,研究者大多以歧视知觉这一个体主观感知指标来对其进行研究[1]。歧視知觉是指个体知觉到自己所属的群体成员资格(如性别、种族、出生地区或者户口、身份等)而受到的有区别的或不公平的对待,这种对待可以表现为实际的行为动作,也可以表现为拒绝性态度或者某些不合理的社会制度。

歧视知觉对自尊有消极影响,在许多相关研究中已经被证实。Rosenberg将自尊定义为对自我这一特殊客体的积极或消极态度[2]。自尊对个体发展有很大影响,高自尊者往往表示出积极的情感,能满意地看待自己,而低自尊者常常伴有负面情绪,更容易抑郁[3]。影响个体自尊的因素中除了个体本身的性别、年龄等因素外,环境因素也起着重要作用。研究发现,父母教养方式会显著影响自尊的发展[4]。在关于歧视知觉的一研究中也发现,歧视知觉对个体自尊有消极影响。但是,这些研究很少关注到小学生和针对这三者关系进行探讨。因此,本研究将对歧视知觉、自尊、父母教养方式三者结合起来进行分析,探索小学生歧视知觉、父母教养方式及自尊的关系。通过本研究,丰富拓展歧视知觉的研究领域,进一步明确歧视知觉对个体自尊的影响。

二、研究方法

(一)研究对象

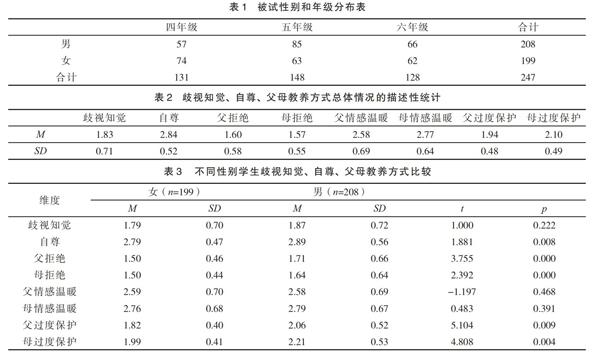

以浙江省杭州市部分4~6年级学生为研究对象,从4~6年级各抽两个班共250名学生作为被试,共发放问卷250份,回收有效问卷247份,有效应答率为98.8%。被试的性别和年级分布见表1。

(二)研究工具

采用个体歧视知觉问卷、父母教养方式问卷和Rosenberg自尊量表。

个体歧视知觉问卷采取刘霞、申继亮[5]编纂的“流动儿童歧视知觉问卷”,内容涵盖言语及身体攻击、避免与躲避、政策歧视和一般歧视四个方面。共20个选项,采用5级评分,由被试判断这些事情发生在自己身上的频率来判断自己受歧视的程度。评分越高,受歧视越多。我们在此问卷的基础上,将“去公立学校上学时,让交纳很多钱”“不让在这里考高中或者大学,必须回老家去考试”“公立学校不愿意接受我去读书”这三项删除,将“有些当地孩子”修改成“有些孩子”。

父母教养方式问卷采取蒋奖等编纂的简式父母教养方式问卷父亲版和母亲版各23个题目且内容相同,包括三个分维度:拒绝、情感温暖和过度保护,问卷采用4点评分,1表示“从不”,4表示“总是”,其中17题为反向计分。

自尊量表(self-esteem scale,SES)采用Rosenberg于1965年编制,最初用以评定青少年关于自我价值和自我接纳的总体感受,目前是我国心理学界使用最多的自尊测量工具。该量表由5个正向计分和5个反向计分的条目组成。

所有问卷回收后采用SPSS 17.0统计软件对数据进行录入和分析。

(三)研究方法

以班级为单位,调查前先征求班主任的意见,在获得许可后,再征得学生同意,对被试进行上述问卷测查。要求学生自行完成,当场收回。问卷测试时间为15~30分钟。

三、研究结果

(一)背景学分析

为了快速地对研究结果进行分析,本研究计算了各个年级不同性别关于歧视知觉、父母教养方式、自尊的描述性统计,结果见表2、表3和表4。

由表2可知,小学高段学生的歧视知觉得分较低;自尊得分处于较高水平;父母教养方式中,父、母亲情感温暖维度得分均高于中值,各维度得分从大到小依次为母亲情感温暖、父亲情感温暖、母亲过度保护、父亲过度保护、父亲拒绝、母亲拒绝。

由表3可知,男生和女生在自尊,父、母亲拒绝维度,父、母亲过度保护维度有显著差别。

由表4可知,母亲过度保护在年级上有显著差异。

此外,经数据统计分析可知,小学生是否为独生子女对歧视知觉、自尊、父母教养方式无影响。

(二)歧视知觉与自尊、父母教养方式的相关性分析

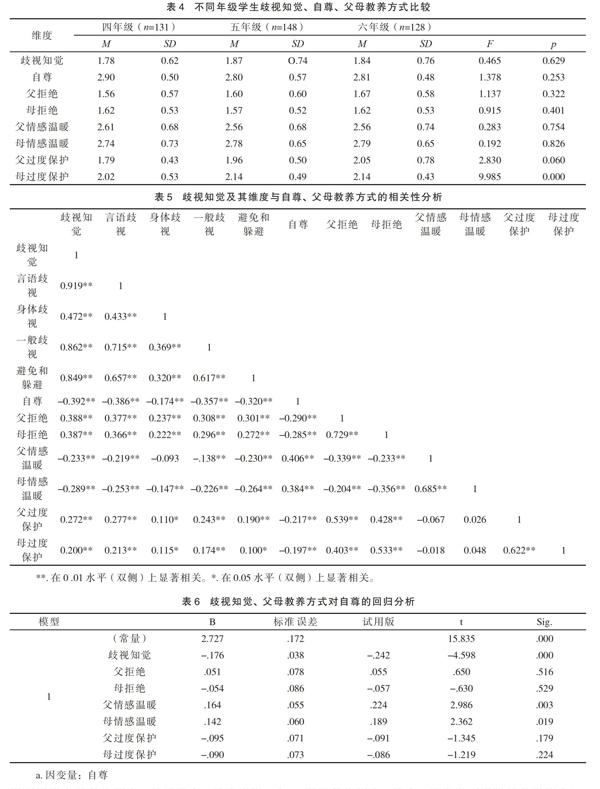

歧视知觉问卷由言语歧视、身体歧视、避免与躲避、一般歧视四个维度组成。为研究歧视知觉及其维度与自尊、父母教养方式之间的相关性,本研究对言语歧视、身体歧视、避免与躲避、一般歧视与自尊、情感温暖、拒绝、过度保护的平均数和标准差进行了统计,并进行了相关性检验,结果见表5。

由表5可知,歧视知觉与自尊以及父、母亲情感温暖呈显著负相关;歧视知觉与父、母亲拒绝,父、母亲过度保护呈显著正相关。自尊与父、母亲情感温暖呈显著正相关;自尊与父、母亲拒绝,父、母亲过度保护呈显著负相关。

言语歧视、避免与躲避、一般歧视、身体歧视与自尊呈显著负相关;言语歧视与父、母亲拒绝,父、母亲情感温暖呈显著正相关,与父、母亲情感温暖显著负相关;身体歧视与父、母亲拒绝,父、母亲情感温暖显著正相关,与父、母亲情感温暖显著负相关;一般歧视与父、母亲拒绝,父、母亲情感温暖显著正相关,与父、母亲情感温暖显著负相关;避免与躲避与父、母亲拒绝,父、母亲情感温暖显著正相关,与父、母亲情感温暖显著负相关。

(三)歧视知觉、父母教养方式对自尊的回归分析

为了进一步了解父母教养方式、歧视知觉对小学生自尊的预测作用,分别以自尊为因变量,以小学生歧视知觉为自变量,进行线性回归分析,结果见表6。

由表6可知,歧视知觉对小学高段学生自尊有显著负向预测作用,父、母亲情感温暖对小学高段学生的自尊有显著正向预测作用。

四、讨论

(一)小学高段学生歧视知觉、父母教养方式、自尊基本情况

1.小学高段学生歧视知觉的基本情况分析

小学高段学生的歧视知觉水平总体得分偏低,但是极大值结果显示,有极小部分学生的歧视知觉水平较高。歧视知觉得分在性别、年级、是否独生子女等变量上差异不显著。这与以往的歧视知觉研究不一致。在流动儿童个体歧视知觉方面,男生得分高于女生,五年级学生个体歧视知觉体验低于六、七、八年级[5]。导致这种情况的原因可能是,杭州是浙江的省会城市,经济发展水平和城市发展水平高,大部分小学生在人际交往、社交活动中体验丰富,感受到的不公平对待少之又少。

2.小学高段学生父母教养方式的基本情况分析

小学高段学生父母的教养方式基本为情感温暖的教养方式,其中,母亲情感温暖、过度保护维度得分高于父亲。随着社会的不断发展,父母在教育孩子的过程中,逐渐意识到积极教养方式的重要。因此,大部分父母都采取情感温暖、理解等积极正向的教养方式[6]。在本研究中,母亲在情感温暖方面高于父亲,在同一个家庭中,父母倾向于采取不同的教养方式。母亲一般比父亲更可能表现出情感温暖,并且与孩子的关系相较父亲更亲密[7]。

在本研究中,在父、母亲过度保护和父、母亲拒绝维度上,小学高段男生要高于女生。这可能是因为小学高段男生相较女生更渴望自由,不受约束;女生相比男生更加乖巧、懂事。因此,他们感知到的父母教养方式也是不尽相同的。这也反映了父母在教育孩子的过程中,对男孩和女孩的教育方式不同。相比女孩,父亲对男孩表现出更为严肃的态度,可能会采取责罚行为[8]。

3.小学高段学生自尊的基本情况分析

小学高段学生的自尊处于较高水平,自尊在很多人口学变量上差异不显著。在本研究中,男生的自尊得分要高于女生。这可能是因为这一阶段的学生正处于人生发展的转折期[9],男生在空间能力、计算推理能力上逐渐开始发展,并表现出一定的性别优势。这影响着男生的自我意识、自我评价的发展。有研究指出,进入青春期后,女性的自我评价会降低。而这一阶段,女生开始逐渐开始进入青春期。

(二)小学高段学生歧视知觉与自尊、父母教养方式的关系

1.小学高段学生歧视知觉与自尊的关系

大部分研究表明,歧视知觉对个体自尊具有消极影响。本研究通过对小学高段学生进行调查,进一步证明了这个结论。个体歧视知觉的增强,会影响儿童对自身价值的认可,减少儿童的自信,从而使儿童的自尊水平下降。

进一步对歧视知觉各维度与自尊的关系进行调查,发现言语歧视、避免与躲避、一般歧视、身体歧视与自尊显著负相关。来自外部的言语攻击、身体伤害等歧视性行为会显著影响儿童自尊的发展,进而使儿童变得不自信、自卑,导致各种心理问题的发生。

2.小学高段学生歧视知觉与父母教养方式的关系

在本研究中,我們发现歧视知觉与父、母亲情感温暖呈显著负相关;歧视知觉与父、母亲拒绝和父、母亲过度保护呈显著正相关。当父母给予儿童温暖、信任等积极的教养方式时,儿童在与人交往时,会表现出自信、乐观、开朗的性格。而这样的性格更容易与人相处,更不会在人际交往中遭到不公平对待。而父母采取负向的教养方式,如干涉子女的活动自由、责骂等,儿童在社交中则会出现焦虑、自卑、敏感等,在与他人交往中,则更有可能感知到不公平的对待。

3.小学高段学生自尊与父母教养方式的关系

本研究发现,父、母亲情感温暖与自尊呈显著正相关,父、母亲拒绝和父、母亲过度保护与自尊呈显著负相关。这与以往的研究结果一致[10]。进一步进行回归分析发现,父、母亲情感温暖对小学高段学生的自尊有显著正向预测作用。

不同类型的父母教养方式对自尊发展有不同的影响。当父母采取温暖、爱护、信任等积极教养方式,儿童在自我认知上会更加自信,积极地评价自己,自尊处于较高水平;反之,当父母采取负向的教养方式,会影响儿童对自我的认可,对自身产生否定态度。

(三)本研究对于小学高段学生的教育启示

1.关注家庭教育,改善父母教养方式

父母应该给予儿童更多的关心、爱护,营造和谐民主的家庭氛围。当儿童遇到挫折或者失败时,父母应该给予安慰和提供建议和意见,而非责骂和批评。

2.引导学生形成正确的自我认知

自尊主要是建立在外部因素基础上的自我价值感,脆弱者会经历更多的压力、愤怒、人际关系问题等[11-12]。因此,要让学生树立正确的自我评价方法,关注自身的内在品质,正确认识自己,客观看待他人对自我的评价。

3.重视女生的心理健康教育

这一阶段女生开始逐步进入青春期,生理、心理发生很大变化。家长应给予女生更多的关心、爱护和温暖,给予鼓励和积极正向的引导,提高女生的自信。学校可开展关于女生青春期的主题活动,帮助女生正确认识自我,平稳度过这一阶段。

参考文献

[1] 袁晓娇,李思南,吴海艳. 二线城市流动儿童的歧视知觉特点及其与抑郁的关系[J]. 保健医学研究与实践, 2017,14(2):31-50.

[2] Lovatt P.Dance confidence,age and gender.Personality and Individual Differences. 2011.

[3] 张静. 小学生父母教养方式、自尊及社交焦虑的关系研究[D]. 大连: 辽宁师范大学,2013.

[4] 张丽华,杨丽珠,宋芳.父母教养方式对3~9岁儿童自尊的影响[J].中国心理卫生杂志,2006, 20(9):565-567.

[5] 刘霞,申继亮.流动儿童的歧视知觉及与自尊的关系[J].心理科学,2010,33(3): 695-697.

[6] Dewall C N J.Alone but feeling no pain:Effects of social exclusion on physical pain tolerance and pain threshold,affectire forecasting,and interpersonal empathy:(Master thesis).Chicago:University of Chicago,2005.

[7] Tein J,Roosa M W,Michaels M. Agreement between parent and child reports on parental behaviors.Journal of Marriage and the Fami ly,1994:341—355.

[8] 李杰平.壮、汉族高年级小学生父母教养方式的比较[J].中国健康心理学杂志,2012(4).

[9]周麗华,李晓文,乌阿茹娜. 动力系统观视野下的青少年发展研究[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2012,30(3):66-71.

[10] 魏运华.父母教养方式对少年儿童自尊发展影响的研究[J].心理发展与教育,1999(3):7-11.

[11] Crocker J,Park L E. The costly pursuit of self—esteem..Psychological Bulletin: Psychical Bulletin.2004,130(3):392.

[12] rocker J,Nuer N.Do people need self—esteem?Comment on Pyszczynski et a1.(2004) Psychological Bulletin.2004,130(3):469—472.

(作者单位:浙江外国语学院,杭州,310012)

编辑/于 洪 终校/肖亦华