“看”的历史

——作为视觉艺术的绘画与摄影

2019-03-15王伟毅

王伟毅

摄影与绘画一样,都是在“观看”和“记录”外部世界,在很长的一段时间里,摄影与绘画相互影响,但沿着各自的逻辑发展。在当下,我们生活在“图像的世界”中,我们被无所不在的镜头“拍摄”。“看”的视野变得更大,影像(动态、静态)和绘画都在“朝内看”,反观内心,作为一种创作媒介,影像和绘画的边界已变得不再重要。

一

公元前400多年,哲学家墨子观察到小孔成像原理及光影之间关系的现象,并将此记录下来:“景到,在午有端与景长。”“光之人煦若射。下者之人也高,高者之人也下。足敝下光,故成景于上;首敝上光,故成景于下。在远近有端,与于光,故景障内也。”①成为人类有文字记载以来对小孔成像、光影之间关系最早的文字著述。与墨子几乎同一个时代的古希腊哲学家亚里士多德在《问题集》中以及随后的阿拉伯学者对小孔成像和光影之间关系的论述中也有涉及,而这些光学现象的发现——小孔成像、光影变化,无疑都是缘于人类对外部世界的观看、探究欲望。而这样的“看”不仅是通过人的目力所及,应包含借助光学原理可以看到人的正常视觉(或视野)之外的世界,是人类“视觉”的延伸。

两千余年后,现代意义的摄影术发明前,摄影的“镜头”——发端于小孔成像原理的各种成像工具至少在文艺复兴后的欧洲已经“主宰”了绘画艺术。根据英国画家大卫•霍克尼的研究,②最早借助“镜箱”或其他依据光学器材观察、描绘客观物象的是意大利画家莫罗尼,其1553年绘制的一幅女人肖像中的繁复细节不可能通过“裸眼”(霍克尼自己创造的一个词:Eyeballing)观察到,描绘出(图1)。在他的这项研究中,我们耳熟能详的许多文艺复兴以后的欧洲艺术大师都在利用光学仪器观察、描绘客观物象,凡•戴克、乔尔乔内、卡拉瓦乔、维米尔、丢勒、安格尔等等,可以列出一个长长的名单。有图为证。对科学有极大兴趣的德国画家丢勒在1525年创作的一幅木刻画中描述了如下场景:两个画师如何通过焦点透视原理的成像装置去描绘一个有很大透视变化的弹拨乐器(一说为古琵琶),当然这里还没有出现现代意义的“光学设备”,仅是一个根据焦点透视原理的成像装置去观察、描绘物象(图2)。丢勒的另一幅作品——《透视学》插图,描绘的是一个画师通过观察窗观看描绘物象——一个模特台上的裸女,与上一幅作品不同的是,画师通过有网格的“透视窗”,即通过一个透明的纱幕(上面有细绳组成的方格),来观察绘画对象(图3)。然后在画板上画上同样的方格,借助方格来临摹纱幕上的影像,这显然要比徒手写生容易得多,这种画法有点像我国画人像用的九宫格。这仍然是用基于焦点透视原理的成像装置观察、描绘物象,这样的成像装置向前发展一步,就是最初照相机、镜头的雏形——镜箱。

图1 1553年意大利画家莫罗尼绘制的一幅女人肖像(图片来源:[英]大卫•霍克尼《隐秘的知识——重新发现西方绘画大师的失传技艺》,浙江人民美术出版社,2013年1月)

图2 德国画家丢勒1525年创作的一幅木刻画

图3 德国画家丢勒为《透视学》一书绘制的插图

到了丢勒同时代的画家荷尔拜因1533年所画的《两大使》时,其画面中透视变化的细节已经完全可以说明他在创作这幅画时肯定使用了光学设备,比如镜箱(图4)。如果丢勒的绘画装置(霍克尼将其称为“素描机”)为我们留下了艺术家借助焦点透视成像设备绘制作品的“图像的证据”,而这个“设备”(素描机)就是基于光学原理,如将画面中记录古琵琶的那块画布(霍克尼称其为“屏幕”)换成毛玻璃、玻璃湿(或干)版、胶片、CCD、CMOS等等,它不就是镜箱、机背取景相机和今天的数字相机吗?这难道还不是画家使用光学设备的证据吗?400年后,霍克尼为了证明这个设备的可行性,他自己也使用基于小孔成像原理的“显像描绘器”画了数百幅肖像(图5)。当然他使用12厘米凹面镜投射佛罗伦萨洗礼堂图像于镶板画上的实践更接近前代画家的“镜箱”辅助绘画方法。

图4 荷尔拜因绘制的《两大使》,图下部变形的骷髅像可作为其使用“镜像”或其他光学设备取景的图证,右图为霍克尼将其变形、还原为正常观察角度的骷髅(图片来源:(英)大卫•霍克尼《隐秘的知识——重新发现西方绘画大师的失传技艺》,浙江人民美术出版社,2013年1月)

图5 霍克尼的实验(图片来源:[英]大卫•霍克尼《隐秘的知识——重新发现西方绘画大师的失传技艺》,浙江人民美术出版社,2013年1月)

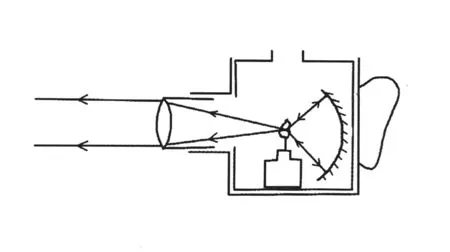

在中国清代,黟县人郑复光(1780年出生,卒年不详)在《镜镜痴》一书作取景镜一节中曾有如下文字:“取景镜,即通光凸也。作为木匣,前面空之;上面半实半虚,虚处按通光平玻璃。别作方匣,前面按版,版中心按通光凸。方框之大,恰入匣前面,可进可出。别作句股相等式架作,斜架含光平镜。架之大,恰入匣为准。”这完全是照相机的雏形,在技术上比西方人的“镜箱”更接近今天的照相机。如何使用这个取景镜?有如下文字:“设有山水园亭,欲取其景于尺幅纸上作图:置匣暗处,以凸镜对之,则景自凸入平镜内,上透通光平镜而出。蒙纸于丙。能收山水园亭,宛然纸上,而分寸无失。若取人景,不但须眉毕具,并能肖其肉色,非绘事所及……”③书中还详细介绍了当时流行的两种绘画暗箱的样式,并配有制作详图(图6)。比郑复光更早,新安人张潮辑录的笔记小说《虞初新志》上说康熙年间江都的黄履庄,以擅长制造“临画镜”“千里镜”和“瑞光镜”等光学器具出名。④而清代陈文述在《西泠闺咏》中介绍女诗人黄履(颖卿)时有如下文字:颖卿工诗词,通天文算学,作寒暑表,千里镜,与常见者迥别。千里镜,于方匣上布镜四就,日中照之,能摄数里外之影,平列其上,历历如绘。⑤这“千里镜”与大卫•霍克尼在《隐秘的知识》一书中介绍的西方画家使用的绘画观察的工具——“镜箱”如出一辙。

图6 清人郑复光绘制的取景镜(图片来源:〔清〕郑复光著,李磊笺注《〈镜镜令痴〉笺注》,上海古籍出版社,2014年)

可见,在中国和欧洲,几百年中“镜头”帮助了艺术家的绘画创作,将人的视野扩大了,而文艺复兴后的欧洲画家往前推进了一步,已经在用“镜头”观看这个世界。(尽管《镜镜 令 痴》《西泠闺咏》《虞初新志》中有通过“镜箱”观察并利用这样的装置辅助绘画的文字记录,但是在实际的绘画实践时是否有画家使用过这样的“镜箱”,还没有查阅到文字记载。“论画以形似,见与儿童邻”,占据主流的文人画崇尚的是逸笔草草的画法,不需要精确观察物象的“镜箱”,而不入主流的民间画师就是使用了也很难见于文字记载。)当然这个“镜头”还没有制造出来(只是“镜箱”或类似“镜箱”的装置),感光材料还没有发明,也无法通过光学材料记录“镜箱”观察到的物象。

文艺复兴后的三百余年间,随着技术的进步,感光材料的发现,通过镜箱“看到”的景物可以记录到最初的感光材料上。到了1839年,法国人达盖尔发现了“银版感光法”,具备现代意义的摄影、感光技术诞生。摄影成为人类在绘画之外保存视觉图像的新方式,并由此开辟了人类视觉信息记录、欣赏与传播的新纪元。在数字摄影技术出现之前的150余年,由光学器材、感光材料构成的摄影技术随着科学技术的进步发生了翻天覆地的变化,但是现代摄影技术原理与达盖尔发明的“古典”摄影技术在基本概念、技术材料上没有本质的变化。

摄影的本质与绘画一样,都是在“观看”“记录”客观物像,不管是摄影模仿了绘画——“画意摄影”⑥,还是绘画利用光学设备辅助完成一幅画(如霍克尼在《隐秘的知识中》所揭示的艺术家的创作方式),及今天的艺术青年在“画照片”,都是如此,都在记录“观看者”的“看”。

二

在摄影术发明后的最初一段时间,摄影对绘画确实产生了冲击,画家们担心自己的垄断的肖像画行业将会失去。正如德国学者本雅明所言:“摄影的真正牺牲品不是风景画而是微型肖像绘画。形势发展得如此迅速,以至于早在19世纪40年代就有无数个微型画画家改行成为职业摄影师,起初他们只是作为兼职,但是很快便成了专业摄影师。同时原先的工作经验也有了用武之地。”⑦这也证明了“摄影已经从绘画中接过了传承的火炬”⑧。本雅明在这篇重要的文章——《摄影小史》中详细分析、描述了欧洲19世纪中叶摄影术普及后对传统肖像画家的冲击。可是,这样的冲击不也正是从另一个角度证明了摄影与绘画之间的同质性吗?

在亚洲,最初接触摄影术的中国沿海城市也是如此。1842年,第一次鸦片战争失败后,清政府被迫签订了中英《南京条约》,中国在外力的作用下对外开放口岸。摄影术也在19世纪60年代通过传教士、旅行者、商业摄影师传入中国沿海的香港、广州、上海等地。⑨1846年,湖南进士周寿昌在《思益堂日札》卷九《广东杂述》记载:“奇器多而最奇者有二:一为画小照法,人坐平台上,面东置一镜,术人从日光中取影,和药少许涂四周,用镜嵌之,不令泄气。有顷,须眉衣服毕见。神情酷肖,善画者不如。镜不破,影可长留也。取影必辰巳时,必天晴有日。”⑩(在中国绘画传统中,给活着的人画像名“小照”,给死去的人画像名“影像”。这里的“画小照法”“善画者不如”等文字都来自于对绘画的评说。)周寿昌记载的是摄影“技术”,而近代第一批外交官,1866年3月清朝海关税务司赫德的秘书、赋闲官员斌椿等人随赫德出访欧洲时,留下的诗句则是对摄影的主观感受:

意匠经营为写真,镜中印出宰官身;书生何幸遭遇好,竟做东来第一人。

团扇当年画放翁,家家争欲睹仪容;近来海国传佳话,不惜金钱绘友松。⑪

意匠、经营、写真等词汇全是传统描述绘画艺术的术语,可见斌椿也是将其——摄影肖像,当成了中国绘画中的肖像——写真。而斌椿带着他的使团,每到一地都走进照相馆拍摄“写真”⑫,还高兴地“庆幸”“竟做东来第一人”。这些外交官的“写真”可能是中国人较早主动、自觉拍摄并留下文字记载的摄影肖像,斌椿等人称拍摄肖像为“写真”也是将摄影当作绘画理解(图7)。而尤为珍贵的是,使团中的张德彝及随后出访的外交官志刚还留下了对照相馆的详细考察文字。(参见张德彝《航海述奇》、志刚《初使泰西记》,钟书河编《走向世界丛书》,岳麓书社。)

图7 清朝官员斌椿和德明的摄影名片(图片来源:仝冰雪著《中国照相馆史》,第一章第三节《从“画师”到“游学生”》,中国摄影出版社,2016年1月)

摄影术出现前,人们要把自己的形象保存下来需求助于肖像画师,这些画师利用传统的绘画技法把人的容貌留在纸上。相对于画师的画像,摄影肖像更为逼真,因此给画像行业造成了很大的威胁。尽管最初的感光技术还处于初级阶段,使用玻璃“湿片”技术曝光,曝光的时间很长,被拍摄者必须保持十几秒乃至更长时间不动,拍一张肖像无异于“受罪”,但是与画师绘制肖像相较,毕竟客观、准确。于是很多画师想方设法学习照相技术,“画楼”和“画像铺”的画师也成为中国最早掌握摄影术的人。一些画像铺的画师接受新的、可代替绘画的技术——摄影为顾客拍摄肖像。

营业性的照相馆何时在中国出现?仝冰雪研究认为,最早由中国人开办的照相馆是在咸丰年间。在香港开设画像店的粤人周森峰、谢芬、张老秋三人,在咸丰年间旅居香港结伴经营油画业,店名宜昌。看到摄影术的潜力,“合资延操兵地一西人转授其术……学以后,三人合伙在香港开设‘宜昌’照相馆,从‘画师’转行为照相师,后来‘分途谋进取’,周森锋留港,谢芬往福州,张老秋回广州,共设‘宜昌’照相馆”⑬。这是中国本土最早的职业摄影师,他们看到了摄影在“绘制”肖像上的优势,敏锐地感到了在摄影术传入后对画像店的冲击及摄影技术的前景,遂向洋人学习摄影技术,合股开办照相楼。这些从肖像画师转为摄影师的第一代职业摄影师,在肖像摄影实践中按照中国的审美标准创立了不同于欧美肖像摄影中“侧光肖像”的“平光照”“正面像”样式,这完全与中国传统中的“写真”审美标准相同。⑭由此可以认为,在中国最初从摄影的用途——拍摄肖像,到摄影的样式——模仿祖宗像的正面像、对称性,及判断摄影的审美标准——“平光照”都是当作绘画被认同的,并且是作为绘画艺术的延续。

以上足以说明,无论中西,画师改业从事照相业的情况,在早期摄影发展中有一定的代表性,第一代职业摄影师就是由画师转型而来。在此,摄影与绘画承担了同样的功能,当然也证明绘画与摄影有着天然的联系——它们都在记录这个世界,仅是记录的媒介不同而已。

因此,不难理解,为什么发明摄影术的西方和接受摄影术的中国,在摄影术开始流行的最初首先接受的是“画意摄影”。

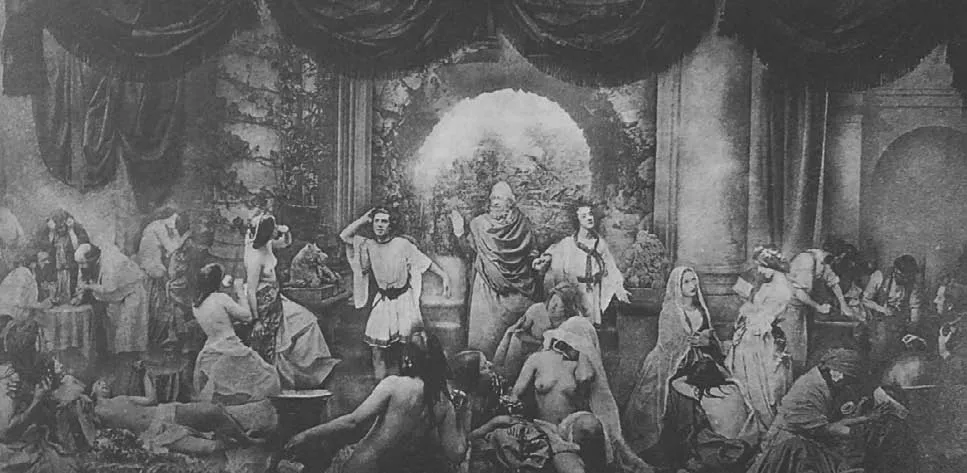

在摄影史上经常被提及的19世纪英国摄影家雷兰德(Oscar Gustave Rejlander,1813—1875)在1857年拍摄出了曾被预言为“摄影新时代来临了”的作品《两种生活方式》,这是一幅模仿绘画“宏伟风格”的照片,这是一个明显的来自组合的画面(图8)。接受这幅摄影者是将摄影当作绘画而接受的。他们依赖于既定的视觉语言和规则,这在当代画家如米莱斯(Millais)和霍尔曼•亨特(Holman Hunt)的作品中都能看到,和塔尔博特(William Henry Fox Talbot)的大多数作品一样,它们也是作为绘画的范例。⑮摄影的审美标准、构图大多来自于绘画,整个19世纪完全是按照绘画的评判标准理解摄影,我们对于“镜头素描的新艺术”的阅读是不借助“任何艺术家的铅笔”来实现的。尽管要坚持摄影的写实与瞬间,但重点还是在审美……其如实的描述和审美的性质决定了它的身份。⑯摄影模仿绘画除了有历史延续的原因外,其出现后,面对两千余年的绘画艺术历史,作为“闯入者”,其艺术素养难于比肩绘画,自身的审美标准也不可能建立起来,摄影师们只有模仿绘画才能证明摄影可以作为艺术(图9)。此时,在画意摄影占统治地位的19世纪后半叶,摄影的另一端——纪实摄影也得到了长足的发展,也可能是最初的感光材料和摄影器材的发展还没有使摄影能很快记录“瞬间”,最初的纪实摄影多是记录大型工程项目和人种学调查记录照片,以照片为历史留证,这时的摄影在本质上与绘画艺术也是无异。⑰

图8 英国摄影家雷兰德在1857年拍摄出了曾被预言为“摄影新时代来临了”的作品《两种生活方式》(图片来源:[英]格雷汉姆•克拉克著,易英译《照片的历史》,上海人民出版社,2015年12月)

图9 郎静山的“画意摄影”(图片来源:“郎静山摄影艺术展”,李文华策划,山东工艺美术学院美术馆,2018年11月)

还有一个有趣的事件。在斌椿出使欧洲35年后的190年,躲避庚子之乱的慈禧太后自西安回京,作为“天下第一人”第一次接触了摄影。台湾学者王正华在《走向“公开化”:慈禧肖像的风格形式、政治运作与形象塑造》一文对慈禧如何接触摄影、利用摄影改变自己在国内外公众中的形象做了研究。“在正阳门内举行回朝仪式,一群欧洲人就聚集在城墙上观看,慈禧的反应如何?据闻,她拱手为礼,身躯微弯,有礼又优雅,让这群人相当惊讶。当时留下的影像显示慈禧为官员及太监簇拥着,仰头向上,举手招呼应是位于城墙上的外国人。手中的浅色绢帕特别突显其对着镜头热情回应的肢体动作。”⑱904年6月,上海发行的《时报》以大清国皇“太后真御容”登载上海有正书局贩卖慈禧照片的广告,其目的“欲使清国人民咸睹圣容,如西人之家悬其国主之相也”。“在此后数年的时间中,类似的广告虽非每日见报,但也屡屡出现,为有正书局致力推销的影像商品之一。约于同时,上海的耀华照相馆也出售慈禧照片……另外,1905年天津的照相馆,已经在橱窗摆设慈禧照片以供选购。……广告中出售的照片与今日所见类型雷同,计有慈禧独照、慈禧与后宫女眷、太监及德龄一家等各式团体合照,观音扮装像也出现。”⑲这无疑是一次成功的“摆拍”——慈禧扮作观音,完全是在模仿绘画的风格。慈禧在此被动地、以自己的理解和认识方式接受了与自身文化传统不同的文化观念,无意之中将摄影技术和传统的绘画观念结合在一起,是新的社会条件下的“御容写真”,将摄影肖像作为传统肖像绘画的延续。慈禧的这些照片除了上文所讲通过书局、照相馆发售,让普通人看到“老佛爷”的真容,另一个用途是作为外交场合的互赠礼物,修复与“列强”的关系,改变慈禧在国际社会上的负面形象,融入国际社会。⑳慈禧通过拍摄与前代不同的“御容写真”——摄影肖像,引领了社会价值观由传统向现代转变,使文化价值观念迈入了由传统向现代化转变的“门槛”(图10)。㉑

图10 打扮成观世音菩萨的慈禧太后

当然从1902年到1904年慈禧形象“走向公开”的过程,继承了雍正与乾隆的做法,“这两位皇帝运用不同的形象,展示给不同的观者观看,诉求不同的目标”。㉒慈禧的这批摄影肖像不仅是单纯地再现其形象,更有重要的象征意义,作为政治工具,延续了传统肖像作为祖先崇拜托寄物的功能。其意在改变慈禧在西方人中的负面形象,以今天的角度看是一次成功的“公关活动”,摄影在此担当了重要的媒介作用。

摄影术传入中国,统治者——慈禧,民众——东南沿海的照相馆从业者“协力”,利用“政治权力”和商业推广能力,使发端于春秋战国时期的肖像画在清末变得式微,肖像绘画逐渐被肖像摄影代替,摄影承担了肖像绘画的社会功能。㉓

通过以上史实,可以得出如下结论,无论中西,最初的摄影是被当作与绘画同样的艺术,判断摄影作品的水平也是按照绘画艺术的标准去衡量。

三

摄影术发明以来,摄影与绘画作为相互“独立”、相互“渗透”的艺术“并行”发展,两者之间这样相互影响的关系使摄影、绘画在百年来的艺术发展史中变得更加丰富多彩。

摄影术的出现没有像当时有的人所担忧的那样使写实

绘画面临“死亡”(法国画家保罗•德拉罗什1840年看到达盖尔的银版照片后惊呼“从现在起绘画已经死亡”,画家安格尔也曾经感叹“摄影术真是巧夺天工,我很希望能画到这样逼真,然而任何画家可能都办不到”),感光技术、印刷艺术的发展反而激发了画家的创造力,使绘画艺术在观念上、创作媒介上变得更为开放。因摄影技术和印刷技术的发展,画册、杂志、电影、广告全方位占据了大众视觉生活,各种视觉元素都可以成为绘画艺术的创作素材,一切视觉可见之物为我所用,有摄影“伴随”的绘画变得更加辉煌(图11)。

图11 安迪•沃霍尔用照片制版,作丝网印刷,李希特将纸媒上的照片做素材,画“照片”,两个人在他们所处的时代利用照片将绘画艺术的边界推进了一步

在当代艺术中影像(静态、动态)变得越来越重要的今天,包括摄影在内的影像等新媒介在艺术创作中发挥着巨大的作用。当然媒介、技术手段不可能替代一切,媒介可以提供新的观察视角、新的创作工具、新的创作灵感,但是不可能替代艺术家本身。正如霍克尼在《隐秘的知识》一书中所说的那样:“光学器具本身并不会作画,唯有艺术家的双手才能留下笔迹,而那需要有伟大的技艺。”当然这种“伟大的技艺”是开放的,不仅局限于“手头的功夫”。与摄影术出现后绘画艺术不仅是以再现客观景物为目的一样,绘画在自身的各种可能性上演变、发展,绘画本身的逻辑性使绘画变得更加辉煌。

图13 摄影作品《日出》(图片来源:“Map of Daily Life日常地图:摄影艺术展”韩国策展人宋修庭策划,天津美术学院美术馆,2016年3月)

图14 徐冰用监控摄像头记录的视频资料制作的剧情片《蜻蜓之眼》剧照(图片来源:网络)

当下,新的数字技术在冲击着传统概念的摄影,“看”的视野和定义也在发生变化。“根据2015年5月的数据,平均每天有二十亿的照片被上传到脸书上(Facebook)。我们每天拍摄很多照片,同时也有相机一直在拍我们。2014年,世界上有超过两亿的监控摄影头。从智能手机到卫星,摄影无时无刻不在追踪我们。”㉔包括监视器、卫星、手机等各种“镜头”渗透在我们的生活中,观看包括我们自身的一切,在虚拟世界记录着看到的一切。2017年,艺术家徐冰用监视摄像头记录的视频图像作为素材,制作了一部剧情片,将别人“看到”的图像为我所用,其采用的方式(现成品)与艺术史发生联系,将“看”的历史朝向未来推进了一步(图12、13、14)。

图12 巴勃罗•祖莱特•扎热的作品《巴克达诺》,艺术家调取了大量的监控摄像头画面拼接了成一幅作品(图片来源:“Map of Daily Life日常地图:摄影艺术展”韩国策展人宋修庭策划,天津美术学院美术馆,2016年3月)

在这样的背景下,对图像的认知与以往不同,绘画与影像(动态、静态)在向内看,反观内心,“看”的视野变得更大。在这个图像的世界中,绘画与影像(动态、静态)对可见之物的记录与计算机生成的“未见之物”都是图像,“看”的方式随着技术的发展发生变化,“看”的经验也在改变之中,我们在摆脱了以往观看、观察方法的同时,让“看”的历史得到延续,让记录“看”的媒介变得混合和不重要。

注释:

①《墨子》(新世纪万有文库)朱越利校点,辽宁教育出版社,1997年3月。85页《经下第四十一》:景到,在午有端与景长。此处的“到”为“倒”,“午”为光线相交,“端”为“点”或“小孔”。此段文字说明:倒像的原因在于小孔。95页《经说下第四十三》这段文字描述了光照下的人的形象,通过小孔的作用,而在一间密闭的空间中呈现出倒像。

②(英)大卫•霍克尼《隐秘的知识——重新发现西方绘画大师的失传技艺》,浙江人民美术出版社,2013年1月。霍克尼在此书中利用他所发现的大量来自于文艺复兴以来西方绘画中的视觉物证,发现了隐藏于绘画中的“隐秘知识”。这个观察、描绘的方法不仅是失传的西方绘画“技艺”,更是对以往观看观念的一次颠覆,引导我们重新认识绘画、摄影艺术之间的关系,或者是视觉艺术的“观看”历史。

比霍克尼更早,2001年英国人司特德曼著有《维米尔的照相机》一书,英国牛津大学出版社出版。书中对维米尔的绘画做了深入的研究,得出了这样的结论:维米尔的画作都是通过类似“镜箱”的光学装置完成的。参见:微信公众号“赛先生”2016年6月5日林凤生《艺海拾真/鲜为人知的秘密:光学器材如何助力西方写实绘画》对此书的介绍(https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mz AwMzc2MTA4Ng==&mid=2247488569&idx=1&sn=f42ac301dddc47ec41c8d8991b10caac&source=41#wech at_redirect)。

此书刊行于1847年,但写作时间则早在这以前,据张穆(清代著名地理学家)在《镜镜痴题词》中所言,1835年(道光十五年)时,他已看到完成的初稿。5页,前言,据笺注者李磊研究,而郑复光的自序则称:“(郑)北华弟好深湛之思,归而相与研寻,颇多弋获,遂援笔记之,时逾十稔,然后成稿。”可见这部书在1816年之前即开始写作,也就是作者不可能见到鸦片战争后传入中国的西方文艺复兴后的科技书籍。但是《镜镜痴》自序中有如下文字:“昔西士做《几何原本》,指画择发,物无遁形。说远镜者不复能如几何。岂故密哉?良难之野盖镜以物形,是缘虚求实。而物以镜像,是摄实入虚。以实入虚者,而实中之虚以生。以虚求实者,而虚中之实弥幻。虚邪实邪?抑非虚非实者邪?吾鸣呼测之。虽然,非此物不有此象,非此镜不觌此形。以物象物,即以物镜镜。可因本《远镜说》推广其理。敢曰尤贤,吾痴焉而。”文中所说的《几何原本》为古希腊数学家欧几里得所著,由明末来华的传教士利玛窦(1552—1610)和徐光启(1562—1633)根据拉丁文的《欧几里得原本》(十五卷)合作翻译前六章,定名为《几何原本》,1607年刊行。后九卷由英国人伟烈亚力(1815—1887)和中国数学家李善兰(1811—1882)1857年译成中文。《远镜说》德国耶稣会传教士汤若望(1591—1666)所著,1626年刊行。因此,郑复光接触过欧洲的科学书籍,但是没有证据证明他接触过文艺复兴以来的欧洲科学著作,书中也无记载。《镜镜痴》自序中记载:“忆自再游邗上,见取影灯戏。北华弟好深湛之思,归而相与研寻,颇多弋获,遂援笔记之。”说明他在扬州见过幻灯机的雏形——取影机。

咸丰五年(1853),艾约瑟、张福僖合译《光论》,为西方光学知识系统输入之始,张福僖在序中写道:“西人汤若望著《远镜说》一卷,语焉不详。近歙郑纹光著《镜镜痴》五卷,析理精妙,启发后人,顾亦有未得为尽善者。”此语说明当时仅有这两部光学著作。梁启超在《中国近三百年学术史》中认为:“浣香之书,盖以所自创获之光学知识,而说明制望镜、显微诸镜之法也……其书所言纯属科学精微之理,其体裁组织亦纯为科学的。”

而李约瑟也认为,在十七世纪,中西之间的科学技术传播和交流都极为困难,以致“(中国的)光学家们只可能在他们自己的古老传统上构造光学仪器”。

综合以上所述,是否可以认为郑复光是以欧洲科学知识为基础,结合中国本土经验研究、设计了诸种光学仪器。这与欧洲的近代光学成果可谓异曲同工。

④(清)张潮辑,王根林校点《虞初新志》,上海古籍出版社,2012年。79页,《虞初新志》卷六,《黄履庄小传》,附《奇器目略》,一,诸镜。镜之用,止于见己,而亦可以见物,故作诸镜以广之。以下提到的“诸镜”有“千里镜”“临画镜”“显微镜”“多物镜”等,尽管没有太详细的描述,可从“诸镜”的名称上看到反映了光学与“观看”的基本原理。

虞初原是西汉时人,曾据《周书》改写为小说性质的《周说》九百篇,器名遂被后人当作小说的代称。明代有人辑集南北朝至唐代的传奇小说三十一篇,取名《虞初志》,清人张潮(1650—?)有感于该书收辑范围太窄,便广收当时八十多家共两百二十多篇作品,辑成本书,取名《虞初新志》。从文体看,该书主体部分是传记小说,又收了一些游记散文。作者多位清初名家。本书辑集于康熙二十三年(1684),经过十几年时间,方告完成。

因此,可以推想,《黄履庄小传》传主应是明末清初人,所描述的“诸镜”也反映了当时的光学水平。黄履庄本人“少聪颖”。曾凿木人长寸许,置案上能自行走,手足皆自动,观者异以为神。因闻泰西几何比例轮机轴之学,而其巧因以益近。综上黄履庄是接触过“泰西之学”的人,这一点与郑复光不同。

⑤武林掌故丛编《西泠闺咏》,钱塘陈文述(云伯)著,龚玉晨(羽卿)编,道光丁亥汉皋青鸾阁原镌,光绪丁亥西泠翠螺阁重梓。卷十三,《天镜阁咏黄颖卿》。

黄履,字颖卿,钱塘人,黄巽妹,粱绍壬夫人。生于约1800年前后。黄履发明了多镜头(片)暗箱,还发明了寒暑表,千里眼。陈文述称其:读书过目不忘,洵名称其实也,著有琴谱及诗词稿。

⑥画意摄影通常指摄影术发明后最初的摄影在构图和画面气氛上对绘画的模仿。如果说最初画意摄影对摄影“被承认为艺术”起了决定性的作用,在随后的发展过程中更多的是一种贬义——代表了一种表面化的、低层次的审美趣味。

⑦罗冈顾铮主编《视觉文化读本》,广西师范大学出版社,2003年12月。30页,本雅明《摄影小史》。⑧同上。

⑨(英)泰瑞•贝内特著,徐婷婷译《中国摄影史:1842—1860》,中国摄影出版社,2011年7月。该书对摄影在中国的早期传播做了介绍。

⑩周寿昌著,许逸民点校《思益堂日札》(清代学术笔记丛刊)卷九《广东杂述》,中华书局,1987年4月。第159页。1861年,广东诗人倪鸿在《观西人以镜取影歌》(收入《小清秘阁诗集》):“竿头日影卓午初,一片先用玻璃铺,涂以药水镜面敷,纳以木匣藏机枢,更复六尺巾冥疏,一孔碗大频觊觎,时辰表转刚须臾,幻出人全躯神传。”对摄影也做了详细的描述。

以上周寿昌、倪鸿记述的都是出现在广东(粤东、广州)的照相业。王韬在“专记上海一邑之事”的《瀛堧杂志》(中国文联出版社,贡安南标点注释,2014年)中对出现在上海的照相业也有记载:“西人照相之法,盖即光学之一端,而亦参以化学。其法先为穴柜,借日之光,摄影入镜中。所用之药,大抵不外乎硝磺强水而已,一照即可留影于玻璃,久不脱落。精于术者不独眉目分晰,即纤悉之处无不毕现,更能仿照书画,字迹逼真,宛成缩本。近时能于玻璃移于纸上,印千百幅悉从此取给。新法又能以玻璃作印板,用墨拓出,无殊印书。其便捷之法,殆无以复加。法人如李阁郎、华人如罗元祐,皆在沪最先著名者。或云,近来格致之学渐悟,摄影入镜可以不用日光,但聚空中电气之光照之,更胜于日。故虽夜间亦可为之。技至此,疑其为神矣!孙次公‘洋泾杂事诗’云:‘添毫栩栩妙传神,药物能灵影亦新。镜里蛾眉如解语,胜从壁上唤真真。’”第122页。

王韬在《蘅华馆日记》(《清代日记汇抄》,上海人民出版社,1982年,第257页)中记有:九日。辛酉,晨同小异、壬叔、若汀入城,住栖云馆,观画影,见桂、花二星使之像皆在焉。画师罗元佑,粤人,曾为前任道吴健彰司会计,今从西人得授西法画,影价不甚昂,而眉目清晰,无不酷肖,胜于法人李阁郎多矣。

王韬(1828—1897)清末教育家、改良主义思想家。1849年自江苏甪直来沪,因曾上书太平军被清廷通缉。1862年避祸到香港,后游历英国、欧洲大陆,1870年回港。《瀛堧杂志》为“专记上海一邑之事”的私家笔记,今多于古。1875年在广州出版。

⑪钟书河编,钟书河、杨国祯、左步青校点《海国胜游草》,《走向世界丛书》第一辑,岳麓书社,2008年。第166页。

⑫写真,在汉语中的本义是画人物的肖像,它是中国肖像画的传统名称。绘写人像要求形神肖似,所以叫作写真。中国古代画论中的“写真”指的是“写物象之真”,也就是说画画的时候力求物象的真实面貌。肖像画在古代也有“写像”“留影”“传神”“真容”等称谓。

杜甫的《丹青引赠曹将军霸》中有如下句:“将军画善盖有神,必逢佳士亦写真。”对画家曹霸的绘画做了高度评价:既“有神”亦“写真”。

⑬仝冰雪著《中国照相馆史》,第一章第三节《从“画师”到“游学生”》,中国摄影出版社,2016年1月,第39页。

⑭仝冰雪著《中国照相馆史》,仝冰雪在该书第二章《本土化探索之路》第二节《从“衣冠大像”到“美术摄影”——照相馆审美的滥觞与流变》。中国摄影出版社,2016年1月,第129—134页。

⑮(英)格雷汉姆•克拉克著,易英译《照片的历史》,上海人民出版社,2015年12月。46页。

格雷汉姆•克拉克在这里讲到的米莱斯、亨特都是英国19世纪“拉斐尔前派”画家(亦称“前拉斐尔派”Pre-Raphaelite Brotherhood),是1848年开始的一个艺术团体(也是艺术运动),由3名年轻的英国画家约翰•艾佛雷特•米莱、但丁•加百利•罗塞蒂和威廉•霍尔曼•亨特发起。他们的目的是为了改变当时的艺术潮流,反对那些在米开朗琪罗和拉斐尔的时代之后在他们看来偏向了机械论的风格主义画家。他们认为拉斐尔时代以前古典的姿势和优美的绘画成分已经被学院艺术派的教学方法所腐化了,因此取名为拉斐尔前派。拉斐尔前派常被看作是艺术中的前卫派运动,他们否认这种描述,因为他们仍然以古典历史和神话作为绘画题材以及模仿的艺术态度,或者是以模拟自然的状态,来作为他们艺术的目的。不过,拉斐尔前派毫无疑问将自身视为艺术界的改革运动态度,倒是与摄影被“认作”艺术确是一致的。

⑯同上,43页。

⑰与19世纪英国摄影家雷兰德拍摄《两种生活方式》、鲁滨逊拍摄《衰弱》的同时摄影的另一个方向“纪实摄影”(documentary photography)也开始出现,《ICP摄影百科全书》提供的资料,1849—1850年法国摄影家马克西姆•杜坎汇编了一系列近东地区的历史遗迹照片,并印成豪华画册,这是最早的纪实摄影之一;承担了文献(document)的功能。(参见孙京涛《纪实摄影——风格与探索》山东画报出版社,2004年6月。)当然这与绘画的功能之一——记录现实生活一致,比如19世纪60年代在伦敦出版的英国牧师怀特所著《中华帝国图说》中就有150余幅由画家托马斯•阿隆所绘的反映中国风土人情的铜版画插图。

⑱王正华:《走向“公开化”:慈禧肖像的风格形式、政治运作与形象塑造》,载《美术史研究集刊》第三十二期,台北,2012年出版,第257页。据王正华考证,这幅照片最初发表于1908年11月20日的法文周报L’Illustration。

⑲同上,第271页。

⑳同上,第264页。

㉑社会如何步入现代,按照罗荣渠在《现代化新论》中的分析,“现代”(modern)一词有两层含义:一层是作为时间尺度,它泛指从中世纪以来一直延续到今天的一个“长时程”(“年鉴派”术语);一层是作为价值尺度,它指区别于中世纪的新时代精神和特征。罗荣渠著:《现代化新论》,北京大学出版社,1995年,第6页。

形成于宋代的帝王后妃像,祭祀之外,远非一般百姓能够见到。据考证,慈禧留下了五十余幅肖像,三分之二为摄影。慈禧不仅在观念上接受了摄影肖像,而且允许其在国内外传播,在价值尺度上具有新时代的精神。(参见:王正华:《走向“公开化”:慈禧肖像的风格形式、政治运作与形象塑造》,载《美术史研究集刊》第三十二期,台北,2012年出版,第242页)

关于慈禧与摄影的第一次接触的时间,慈禧的御前女官荣龄、德龄在其著述文字中对此有详细的记载,为1903年5月(光绪二十九年),同时也记载了慈禧对当时的新生事物——摄影的好奇和喜欢。该文还记载了第一次为慈禧拍摄摄影肖像的不是如意馆中的“御用人员”,而是荣龄、德龄的兄弟勋龄。荣龄等著《慈禧与我》,辽沈书社出版,1994年5月。荣龄《清宫琐记》《照相》第16—17页,德龄《清宫二年记》《给太后画像和照相》第288—304页。

㉒王正华:《走向“公开化”:慈禧肖像的风格形式、政治运作与形象塑造》,载《美术史研究集刊》第三十二期,台北,2012年出版,第287页。

王树村编著,姜彦文、方博、杨文整理《中国肖像画史》,河北美术出版社,2016年8月,第286—303页。除刊有佚名绘雍正、康熙、乾隆及妃《朝服图》外,还有郎世宁绘《乾隆大阅图轴》《平安春信图》,佚名绘《康熙便服写真像》《康熙戎装像》《康熙读书图》《雍正行乐图册》《弘历古装行乐图》《乾隆及妃古装像轴》等不同着装、场景的“扮装帝王像”。

帝王像有严格的“传播”范围。如果慈禧以前的“帝王像”是在极小的特定的范围内观赏,比如出于政治目的的祭祀,而慈禧的摄影肖像与前朝不同之处是面对不确定的观众,比如书局、照相馆当作商品出售,参加世博会——美国圣路易博览会的展品和发表于欧美报刊等。

㉓1973年出土于长沙一号汉墓的《人物御龙帛画》和1974年出土于长沙马王堆一号汉墓的《轪侯妻墓帛画》所描绘的场景均与墓主人生前生活、死后招魂有直接关系,其主要形象——佩长剑的男性,手执缰绳,驾驭一条龙和拄杖缓行的老妇人侧面像极有可能就是墓主人形象,这应是目前可见最早的肖像画。

肖像画与礼仪活动有直接关系,以后逐渐成为辅助政治教化的工具,慈禧自西安回京的照片延续了肖像画的这个“工具”传统。

㉔韩国策展人宋修庭为“Map of Daily Life日常地图:摄影艺术展”所写的前言。2015年11月展出于丽水国际摄影展,充实展品后,2016年4月在天津美术学院美术馆展出。共展出18位来自欧美和亚洲地区的摄影艺术家创作的300余幅(组)作品,呈现了在数字时代的一个事实——摄影已经渗透到了我们生活中的每个环节,摄影已经变为我们生活的一部分。