膝骨关节炎模型小鼠相关穴区微循环敏化的光声成像观察*

2019-03-14刘潇潇陈宁波赵煌旋李志刚

刘潇潇,丁 宁,姜 婧,陈宁波,赵煌旋,李志刚

(北京中医药大学,北京 100029)

“穴位敏化”是指腧穴从生理状态下的“静息态”转变为病理状态下的“激活态”,从而实现接收刺激、调节机体状态的功能[1],而“敏化态腧穴”作为疾病在体表的反映部位也具有重要的临床价值[2-4]。目前关于穴位敏化的研究集中在腧穴的光敏化、电敏化、热敏化及微循环敏化等方面[5]。而微循环作为人体脏器的重要结构,在物质供应与代谢、维持血流灌注及内环境稳定等方面发挥关键作用[6],与腧穴敏化密切相关。腧穴微循环敏化主要表现为疾病状态下,特定腧穴的皮肤局部微循环流量及血管通透性出现显著改变[7-8]。

目前,腧穴敏化在组织微循环层次上的成像研究相对不足,不仅成像技术手段严重滞后且其特异性与精确度均处在较低水平,一定程度上制约了对腧穴敏化实质的深入研究[9]。光声成像技术(Photoacoustic imaging,PAI)是新一代国际先进成像技术,其光学成像对比度高、对组织功能特性敏感,同时又具备了声学成像的高探测深度与良好的深层组织空间分辨率,具有无损、活体、实时、多功能及跨尺度等优势[10]。此技术能够实现一定深度范围内毛细血管水平的皮下微循环成像并能针对其结构形态进行量化评价,在微循环成像领域呈现出巨大优势。

因此,本研究将PAI技术作为研究手段,进行穴位敏化研究,以期将穴位敏化过程的特征性改变——局部微循环血管形态结构与功能状态呈现出来,以揭示腧穴内涵,探究腧穴敏化的基础性规律,从而为针灸临床提供客观依据。

1 材料

1.1 动物

SPF级BALB/c小鼠12只,雄性,(30.0±2.0)g/只,8周龄,购自北京维通利华实验动物养殖中心(批号:SCXK(Jing)2016-0006)。小鼠被饲养于中国科学院深圳先进技术研究所实验动物中心的隔离设施中,温度(24±2)℃,12-H2黑暗/光明循环,无菌饮用水和标准颗粒食物可随意获得。实验前适应环境饲养7天。所有的实验程序都符合国家健康研究所制定的“实验动物护理原则”的指导方针和中华人民共和国关于实验动物使用和护理的立法。该实验方案获得了北京中医药大学医学和实验动物伦理委员会的批准。

1.2 药品

单碘乙酸盐(Mono-iodo-acetic acid,MIA)(美国sigma公司),异氟醚(日本Wako公司),0.9%生理盐水(中国OUBEI公司),戊巴比妥钠(美国sigma公司),多聚甲醛(中国北京拜尔迪生物技术有限公司),番红固绿染液(中国谷歌生物科技有限公司)。

1.3 仪器

光声显微镜(Optical-resolution Photoacoustic Microscopy,OR-PAM)(中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与健康工程研究所,中国);小动物呼吸麻醉机(北京众实迪创公司,中国);小动物恒温系统(奥尔科特生物科技有限公司,中国);光学显微镜(Olympus Corporation公司,日本)。

2 方法

2.1 动物分组

适应性饲养1周后,12只雄性BALB/c小鼠被随机分为3组:空白组(Control)、膝骨关节炎模型组(Knee Osteoarthritis Model,KOA)、假模型组(False Model,FM),每组4只。

2.2 模型制备

采用膝关节注射单碘乙酸盐(MIA)方法于实验第0天进行小鼠KOA模型制备[11]。具体方法如下:用0.9%的无菌生理盐水配制浓度为0.05 mg/μL的MIA溶液。腹腔注射戊巴比妥钠(1%,30 mg/kg)将小鼠麻醉后,清理左后肢膝关节附近的鼠毛,将关节屈曲到最大限度后,用27G无菌注射器将10 μL配制好的MIA溶液经小鼠左后肢膝髌韧带外侧向膝关节腔内注射,经14天后成模[11]。FM组用同样的方法于左后肢膝关节腔内注入10 μL 0.9%的生理盐水,Control组则不做任何处理。

2.3 指标检测

2.3.1 番红固绿染色 于实验第14天,完成PAI检测后,将各组小鼠腹腔注射戊巴比妥(150 mg/kg)致死。取左膝关节后用摄子和剪刀去除皮肤后固定于4%多聚甲醛溶液中2天,再将膝关节置于5%甲酸中进行脱钙10天,然后用酒精脱水后进行石蜡包埋及切片。随后将切片脱蜡、脱水并在1%固绿中染色1.5 min,然后用乙酸进行区分。再将切片用0.5%番红染色1.5 min,用乙醇区分,并用自来水洗涤。切片用二甲苯和中性胶固定后,在光学显微镜下观察膝关节组织形态学改变。

2.3.2 PAI检测 于实验第14天,运用PAI系统对各组小鼠左后肢足三里、阳陵泉及非穴区微循环血管弯曲度、直径百分比及密度进行监测。实验室室温控制在(25±1)℃,相对湿度(55±10)%,风速<1 m/s。于麻醉前24 h,对小鼠左后肢膝关节相关监测区域进行脱毛处理。用异氟醚和氧气的混合物,以2%异氟醚的浓度用于诱导,1.5%用于维持(流速:300 mL/min),在小动物呼吸麻醉机中将小鼠麻醉。将小鼠至于PAI系统下,KOA相关穴区位于扫描区域的中心,将超声凝胶涂抹在监测区域皮肤和水膜之间用于超声耦合。参考《实验针灸学》进行穴位定位,足三里位于膝关节下4 mm,胫骨前肌上胫骨前结节外侧旁开2 mm;阳陵泉位于小鼠后肢的外侧, 在腓骨头前下方的的凹陷处[12];非穴位于足三里外下方旁开3 mm,此位点没有出现在穴位图谱上而且周围也没有任何重要神经[13-15]。根据小鼠的穴位定位,在光声成像图上定出足三里、阳陵泉及非穴的相对位置。见图1。仪器监测参数为:常规分辨率,皮肤表面上的光能量密度保持约18 mJ/cm2(符合ANSI安全阈值要求ANSIZ136.3-2005),扫描区域4.5 mm×6.5 mm。图像监测范围为小鼠左后肢膝关节正侧面,监测穴区1 mm2范围内血管成像并记录其光声图像。采用微血管定量分析算法(microvascular quantification algorthm)在Matlab软件中进行数据分析。

2.4 统计学处理

3 结果

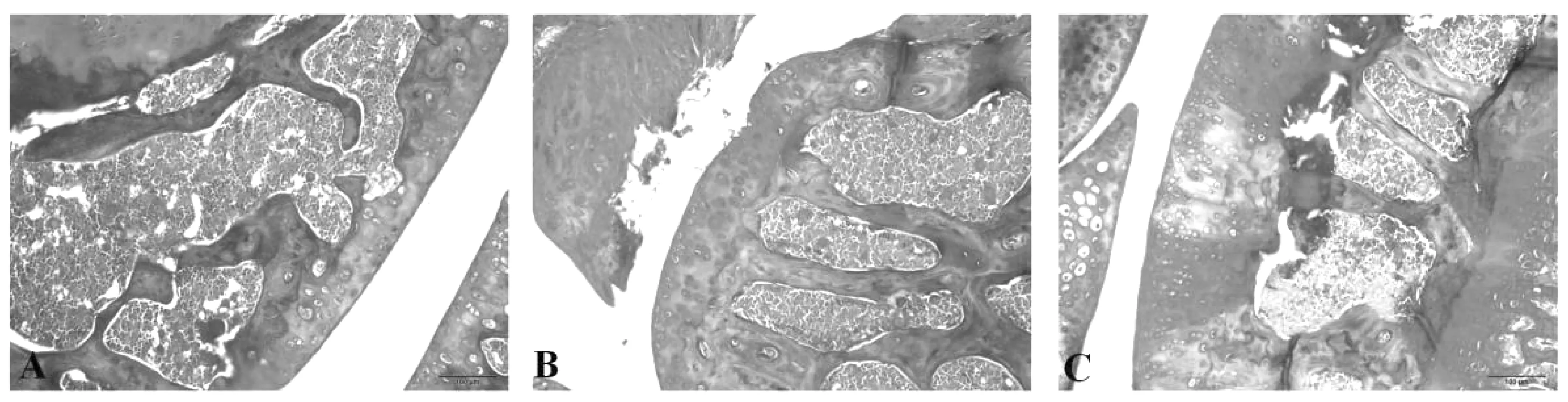

3.1 番红固绿染色切片观察

番红固绿染色显示:Control组软骨基质呈均匀的红色,潮线清晰;FM组软骨表面光滑,软骨细胞排列整齐,软骨层番红染色均匀红染。Control组和FM组软骨表明及软骨形态完整未显示任何损伤。KOA组关节软骨厚度明显变薄,细胞排列较紊乱,软骨侵蚀基质流失,软骨裂隙较多,染色淡且不均一,软骨表层剥蚀并变形,中层囊肿形成。见图1。

注:A:Control组,B:KOA组,C:FM组 (标尺100 μm,20×)。

3.2 足三里、阳陵泉、非穴穴区的PIA图及微循环结构的定量分析

3.2.1 小鼠左后肢4.5 mm× 6.5 mm区域内的PIA图 见封三彩图2~3和图4。

3.2.2 各组微血管弯曲度比较 微血管弯曲度包含距离度量(Distance metric,DM)、弯曲计数度量(Inflection count metric,ICM)和角度度量(Sumofangles metric,SOAM)。实验第14天,PAI系统显示各组的足三里、阳陵泉、非穴穴区之间,微血管弯曲度无显著差异。KOA组与Control组比较,差异无统计学意义(P>0.05),Control组与FM组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

3.2.3 各组微血管直径百分比比较 微血管的直径范围是10~100 μm,在足三里、阳陵泉及非穴局部直径范围主要为20~60 μm。实验第14天,PAI系统显示各组的足三里、阳陵泉、非穴穴区之间,微血管直径百分比没有显著差异。KOA组与Control组比较,差异无统计学意义(P>0.05),KOA组与FM组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

3.2.4 各组微血管密度比较 实验第14天,PAI系统显示各组的足三里、阳陵泉、非穴穴区之间,微血管密度无显著差异KOA组与Control组比较,差异无统计学意义(P>0.05),KOA组与FM组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

注:A:阳陵泉;B:足三里;C:非穴

表1 各组穴区微血管弯曲度

表2 各组足三里穴区微血管直径百分比

表3 各组微血管密度单位:μm/mm3)

4 讨论

膝骨性关节炎( Knee Osteoarthritis,KOA) 是一种以关节软骨变性、破坏以及骨质增生为特征的膝骨关节退行性病变[16],隶属于中医的“痹症”“筋痹”等范畴,是典型的外经病。大量临床实践证明,针刺对于KOA具有较好的临床疗效且选穴方法成熟,[17-19]。根据中医经络理论,腧穴具有反映和调节机体功能状态的双重特性,所以特定疾病的治疗常用穴也是疾病在体表的重要反映点,如处于敏化态的穴位[20]。KOA治疗常用穴为阳陵泉、足三里、鹤顶等[21-24],1项有关腧穴热敏化规律的研究发现阳陵泉、足三里等穴发生热敏化的频率较高[25],因此本实验将KOA作为研究平台,以阳陵泉、足三里为研究切入点,通过PAI系统来观察此二穴与非穴局部微血管的结构状态差异,用以阐明病理状态下腧穴局部微循环是否发生了形态改变。

本实验采用向关节腔内注射生理盐水作为假模型用以排除由MIA模型制备手术引发的非特异性膝骨关节损伤对有关结果的影响。番红固绿染色结果显示KOA组小鼠的左膝关节发生了明显的组织形态学改变,膝关节软骨破坏明显,而假模型组注射生理盐水后膝关节组织形态正常,由此证明造模成功。

本研究首次将PAI技术应用到针刺研究中获取了活体穴位10 μm空间分辨率的光声成像图。本实验PAI结果显示,空白组、膝骨关节炎模型组和假模型组小鼠足三里、阳陵泉及非穴的微血管弯曲度、直径百分比及密度均未见明显改变(P>0.05)。此结果提示在穴位敏化状态下,腧穴及非穴局部微循环结构并未发生改变。本课题组前期研究发现KOA模型大鼠在穴位敏化状态下,阳陵泉和足三里穴位局部的微循环灌注量明显增加[26-28]。前期研究还发现急性心肌缺血组家兔的血清肌酸激酶同工酶水平及双侧内关、神门、心俞穴血流灌注量与正常组及假手术组相比,在实验第0、7天均未见显著性差异,而在实验第8天出现显著性差异,由此证明腧穴敏化会伴随局部血流灌注量增加且穴位敏化具有时间和空间的特异性[29]。本实验未观察到穴位敏化时局部微循环结构上的改变,分析可能是以下几种原因导致:①在KOA疾病状态下,治疗常用穴位阳陵泉、足三里的局部微循环结构变化不明显,穴位敏化的重要内涵可能是微循环的功能状态改变,而非形态结构的变化。有研究表明,腧穴局部神经-内分泌-免疫网络的复杂作用可能导致穴位敏化过程中微循环的功能变化,穴位敏化的具体内涵是多方面、多层次的[30-31]。②本课题组前期研究结果表明穴位敏化具有时间和空间的特异性,因此可能由于本实验只在1个时间点(即造模后第14天)选取了两个穴位进行观察,而此时间点可能不是足三里、阳陵泉两穴位呈现敏化状态的最佳时间点,所以未能观察到3组的微血管形态差异。由于本研究是穴位敏化微循环状态改变内涵研究的初步探索,虽未能观察到KOA疾病状态下穴位敏化时微血管发生形态改变,但为后期研究提供了思路与借鉴:一方面可以增加观察的时间点,在造模过程中及成模后一段时间都进行微血管形态的监测,力图呈现发病过程中穴位敏化发生的动态过程,找到观察敏化发生的最佳时间点,同时也可以增加观察穴位,找到针对KOA疾病探究穴位敏化内涵的最佳腧穴;另一方面将研究重心转移到穴位敏化微循环的功能改变上,运用PAI技术观察微血管氧化血红蛋白含量、血流量及氧饱和度等变化,以反映穴位处于敏化状态时微循环的功能改变,实现穴位从生理“沉寂”状态到病理“激活”状态下组织功能层面的可视化成像。

本研究首次将PAI技术应用到穴位敏化状态下腧穴局部微血管形态改变的研究中,不仅仅是穴位活体成像研究中的重大突破,同时也为穴位敏化实时高分辨率成像研究打下了科学基础。由于是对活体相同位点的重复性观察,后期研究可采用可穿戴地实时监控设备以便对微循环进行更加精确、便利的观察。虽然我们未能观察到KOA相关腧穴局部微血管形态改变,但为进一步研究穴位敏化的内涵提供了重要思路。