个人认知社会资本与青少年健康水平及幸福感关系的实证分析

——来自中国家庭追踪调查(CFPS)的证据

2019-03-13王晓星

王晓星

(中国社会科学院研究生院,北京 102448)

一、引言

青少年是社会可持续发展的重要资源,其身心健康水平关系到个人乃至整个国家的未来发展和整体竞争力。因而其健康水平的决定因素是卫生经济学研究的重要课题。而社会资本作为一个连接个人与社会环境的重要社会学概念,成为众多决定因素中的研究热点。社会资本概念由Bourdieu最先提出,随后Coleman[1](1988)扩展并实证检验了社会资本的作用,他指出了社会资本的三种重要形式,分别为责任与期望、信息渠道和社会规范。Putnam[2](1993)把社会资本定义为包含有信任、公民参与、合作和互惠的社会网络,并指出社会资本是行动者在行动中获取和使用嵌入在社会网络中的资源。虽然对社会资本的定义还有差异,但是总体来说社会资本可以分为结构性社会资本和认知性社会资本两大类型:结构性社会资本是客观可测量的部分,如兄妹数量和家庭结构等;而认知性社会资本是主观的认知因素,如信任与共享的规则和价值观等。

不同种类的社会资本对于青少年健康水平的作用机制也不相同。就家庭内的社会资本而言,父母通过家庭社会资本对青少年的行为模式和社会规则习得产生影响,良好的管控和积极的家庭氛围会对学龄期的子女的社会适应能力有正向促进作用,进而也会提高其健康水平和幸福感(Parcel等,2010)[3]。就家庭外的社会资本而言,主要以社区社会资本为主,可以形成有益的社会交往和相互信任的社会环境,有助于降低青少年的身心压力;同时高的社区资本可以给孩子提供安全的活动场所,增强对他人的信任感,降低危险发生的可能性。社会资本对青少年健康状况的多重影响机制彰显了社会资本在决定青少年健康水平上的重要作用,因而讨论社会资本对中国青少年健康状况的影响,对于更好促进青少年健康发展具有重要意义。

本文使用中国家庭追踪调查(CFPS)2012年和2014年数据,研究青少年的个人层面的认知社会资本对于自身健康状况和幸福感的影响。本文的研究发现社会资本对于自评健康水平和幸福感水平均有显著正向影响,个人认知社会资本(以“对他人的信任程度”衡量)每提高10%,青少年自评健康水平增加0.31%,青少年自评非常幸福的概率增加0.82%。同时认知社会资本对于幸福感的影响存在性别、城乡和家庭结构的差异。倾向得分匹配(PSM)的估计结果表明,认知社会资本每提高10%,女性青少年自评非常幸福的概率比男性青少年要提高0.06%,城市青少年的概率比农村青少年提高0.17%,非独生子女青少年比独生子女青少年提高0.23%。

本文的第二部分为相关文献综述,第三部分为数据、关键变量和模型方法说明,第四部分为实证结果分析,第五部分为本文的结论与启示。

二、文献综述

关于社会资本对于青少年健康状况的研究早期主要在西方发达国家中展开。最早把社会资本概念引入青少年研究领域的是Coleman[1(1988)。他分析了社会资本对于高中生辍学的影响,并把青少年社会资本分为家庭内的社会资本和家庭外的社会资本。但是他主要关注的是结构性社会资本对于青少年的影响,而随着社会经济发展,结构性社会资本已经不能很好地代表社会资本,学者开始更加关注认知性社会资本对于青少年的影响。如Morrow[4](1999)研究了子女对家庭关系的认知和亲子互动质量对于青少年的身心健康影响,发现社会资本质量高的家庭的青少年拥有更高的自评健康水平。Ferguson(2006)5和d’Hombres等(2010)[6]进一步指出高社会资本家庭养育的孩子总体上更为幸福,身心健康程度更高,教育获得与就业更好,并且构建了家庭结构的五种成分,分别包括家庭结构、亲子关系质量、成人对孩子的关注、父母对孩子活动的监管和家庭交换与支持的扩展。

在社会资本的实证研究方面,Parcel等(2010)[3]利用1988年美国国家青年跟踪调查中的母亲与子女数据,对524名儿童的家庭社会资本与行为进行了研究,结果表明母亲对于儿童的良好管控与积极的家庭氛围对于子女幸福感水平有正向影响。King等(2004)[7]对5377名美国青少年健康跟踪研究发现,父亲对于子女生活的卷入程度和亲子关系质量对于青少年精神健康有重要影响,认知社会资本多寡与儿童精神疾病有显著的负相关,来自家庭成员的信任和关爱越多,子女患精神疾病的可能性越低。De Clercq等(2012)[8]通过比利时2005—2006年学龄儿童健康行为调查,进行了社会资本与青少年健康的社会不平等研究,结果发现社会资本能有效预测青少年健康与幸福。同年Camfield(2012)[9]研究了埃塞俄比亚贫困地区社会资源、抗逆力与青少年幸福的关系,指出贫困社区通过构建社会网络提高社区社会资本,进而提高了青少年的幸福水平。

国内青少年社会资本与健康状况的研究文献不是太多,且大多集中于港台地区学者。Lau and Li(2011)[10]对深圳1306名六年级学生及其家长进行了关于社会资本与主观幸福感的问卷调查,结果显示家庭社会资本与儿童主观幸福感有显著的正向影响。Wu等(2012)[11]对北京806名外来务工家庭的青少年精神健康与社区社会资本和家庭社会资本之间的结构方程研究发现,社区社会资本通过家庭社会支持对青少年精神健康产生积极的影响,但与西方研究不同的是,他们研究发现家庭经济资本对于青少年的精神健康具有消极阻碍作用。

总结以往的研究,我们可以看出现有文献可能存在以下两点不足:①现有对于社会资本对青少年健康水平影响的研究仍待开展,且现有研究主要集中于西方发达国家地区,而对于包括我国在内的发展中国家地区的青少年健康研究则仍待进一步加强,且从Wu等(2012)[11]的研究也可看出,我国国内社会资本与青少年健康水平关系也与西方国家有所差异,这更突显了开展国内研究的必要性。②现有大部分关于青少年社会资本代表指标的选取主要集中在父母的视角,而未能强调青少年本身的行动所带来的社会资本对于其自身的健康状况的影响,因而赋予青少年以主动性,从其自身视角选取社会参与等指标则有着重要的意义,毕竟青少年本身才是自己的建构者。

本文也正是基于这两点考虑拓展了已有的研究。首先是选取中国家庭追踪调查数据(CFPS),同时从青少年自身的视角选取了社会资本的代表性指标,进而研究其对健康和幸福感水平的可能影响。

三、数据、关键变量和模型方法说明

(一)数据来源

本文所使用的数据来自中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)。该数据由北京大学中国社会科学调查中心与美国密歇根大学调查研究中心等合作搜集和发布,是两年一期的跟踪调查数据,旨在对全国代表性的村居、家庭和成员进行追踪调查,以反映中国经济发展和社会变迁情况。CFPS问卷分为村(居)问卷、家庭问卷和个人问卷,分别从不同角度反映社会环境、家庭环境条件与个人的生存状况等。其中个人问卷中包括成人问卷和儿童问卷。本文所采用的主要数据为2012年和2014年的儿童问卷调查组成的混合截面数据,来源于全国25个省(市、自治区)、105个县和416个行政居。在儿童问卷中,本文选取了10~15岁的青少年儿童作为研究对象。且本文主要的解释变量为青少年个人的社会资本,因而在剔除信息缺失和不完整的观察值后,本文最终的研究样本数为2756人,其中2012年的样本数为1038人,2014年的样本数为1718人。

(二)关键变量

1.被解释变量

本文的被解释变量分别为青少年个人的自评健康状况和自评的幸福感水平。根据Poortinga(2006)[12]和Yip(2007)[13]等人的研究,虽然个人对于健康的主观评价具有一定的误差,但相比于身高与体重等客观指标来说,仍然是预测客观健康水平的有效指标,甚至具有更好的稳健性。因而本文也用自评健康水平和幸福感水平作为健康和幸福的代理变量。

在CFPS儿童问卷中,主要关注的问题是WL1:“你认为自己身体的健康情况如何?”及WM302:“你觉得自己有多幸福?”前一个问题共有“非常健康、很健康、比较健康、一般、不健康”5个选项;后一个问题有0~10的评分,0分代表非常不幸福,10分表示非常幸福。为了研究的方便,也参考了黄乾(2010)[14]、周广肃等人(2014)[15]的做法,将“非常健康、很健康”重新编码为健康状况很好的青少年,定义为1;将“比较健康、一般、不健康”重新编码为健康状况不太好的青少年,定义为0。

2.解释变量

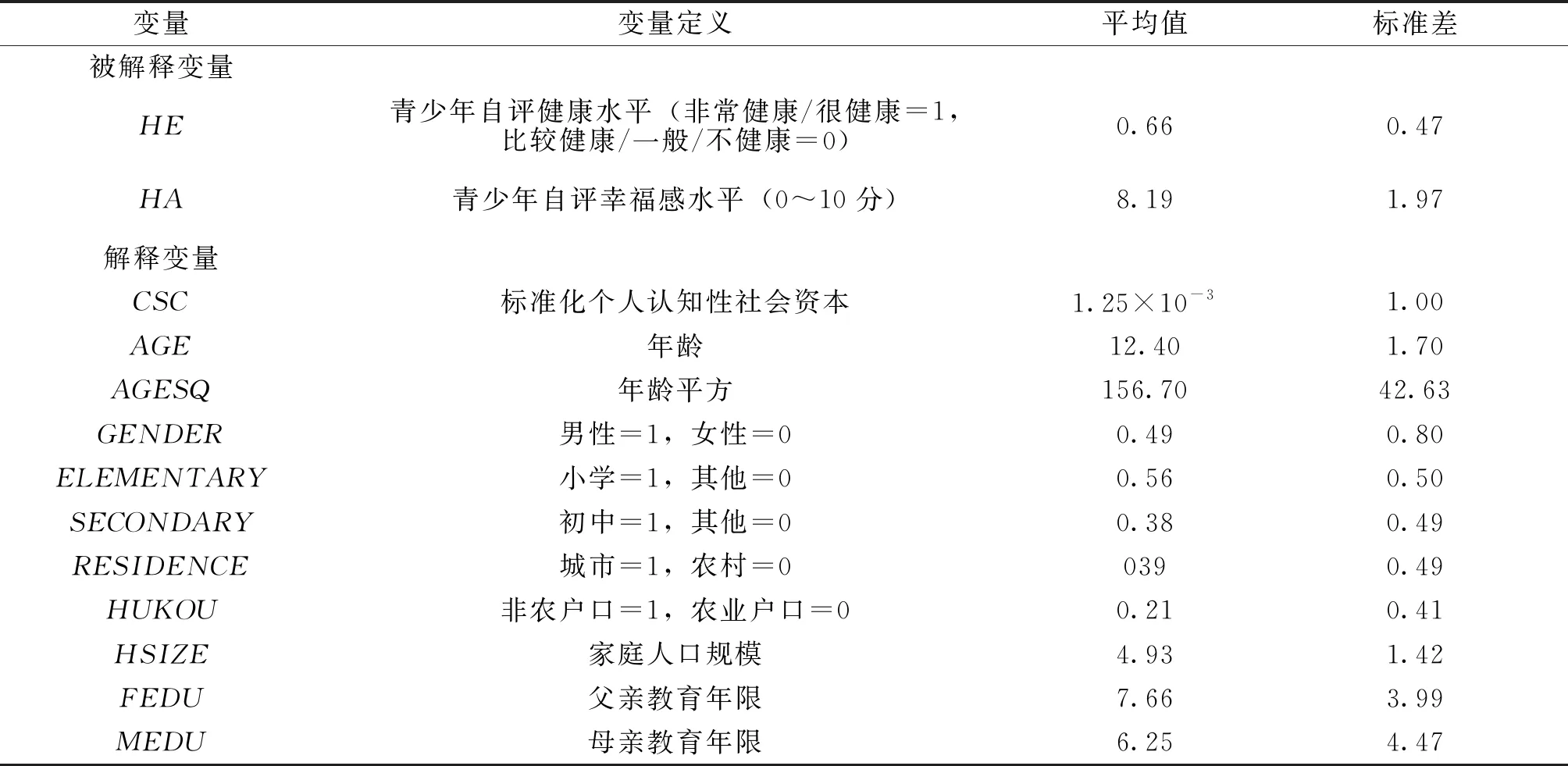

(2)其他解释变量。在参考相关文献后,本文选取的其他解释变量主要包括青少年的个人层面、家庭层面和社区层面的变量。其中青少年个人解释变量年龄、年龄平方、性别、教育程度、居住地区和户籍。家庭层面的控制变量包括父母的教育年限、父母的年龄、家庭的人口规模和家庭的收入水平,当然家庭的人口规模也是青少年家庭结构社会资本的代理变量。社区层面的变量包括社区医疗机构数量。表1给出了所有统计变量的定义和描述性统计。

表1 变量定义和描述性统计

续表

变量变量定义平均值标准差FAGE父亲的年龄40.795.20MAGE母亲的年龄38.905.03OHLYCHILD独生子女=1,非独生子女=00.180.38HINCOME家庭年收入水平(元)44374.3545256.55CHOSPITAL社区医疗机构数量(个)2.362.19

(三)模型方法

为了考察个人社会资本对于青少年健康的影响,本文设定了如下的实证模型:

Hi=β0+β1Xi+γCSCi+εi

(1)

其中Hi为青少年i自评的健康状况(HEi)和幸福感水平(HAi),Xi为上文所述的所有除社会资本以外的控制变量,CSCi表示为青少年的个人认知社会资本水平,εi为模型的误差项。

在估计社会资本对青少年自评健康状况的影响时,由于本文重新定义的自评健康水平是0~1二值变量,因而本文采用的是Probit模型进行了参数估计。而在考虑估计社会资本对于青少年自评幸福感水平的影响时,由于自评幸福感水平是0~10分的得分,存在一个顺序上的差异,因而本文采用的是Ordered Probit(Oprobit)模型进行了参数估计。同时为了消除潜在的异方差性,还在回归中加入了稳健回归的选项。

四、实证结果分析

(一)描述性统计分析

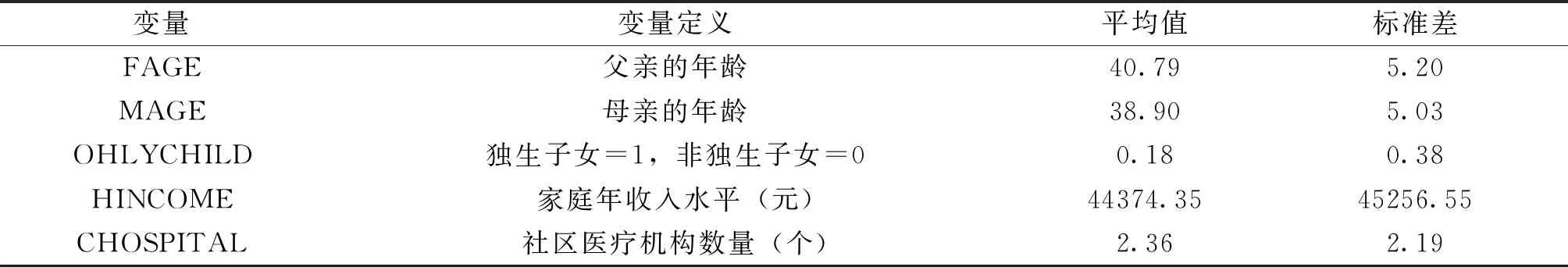

首先如表2所示为分样本数据所做的描述性统计分析,为了进行对比,本文分别按照城乡、男女、青少年和是否为独生子女对样本进行了描述。

表2 分样本数据描述性分析

从表2可以看出,无论是分城乡、分性别还是分是否为独生子女,青少年自评的健康水平的平均值差异都非常小,这说明在抽样的青少年样本中,自评健康水平不存在显著的城乡、性别和家庭结构差异。而在自评幸福感水平差异上,城市青少年要高于农村青少年(8.33 vs. 8.10),女性青少年要高于男性青少年(8.39 vs. 8.02),独生子女高于非独生子女(8.40 vs. 8.15)。而在标准化认知社会资本平均值上,也存在样本间的差异。其中农村青少年的认知社会资本平均水平比城市高(0.02 vs. -0.03),这说明城市青少年对于他人的信任程度不如农村青少年,这也是生存环境导致了两者之间的差异。农村青少年大多生活在熟人环境中,且接触到的人事较城市青少年也较为纯朴,因而其对他人的信任程度可能也会相对较高。此外,男性青少年的认知社会资本平均水平要低于女性青少年(-0.02 vs. 0.02),这也反映了男女青少年对他人信任程度的心理上的差异。最后非独生子女的认知社会资本平均水平要高于独生子女(0.02 vs. -0.08),这反映了家庭结构对于青少年认知社会资本的影响,兄弟姐妹之间的接触和沟通使得青少年的认知社会资本有明显提高。当然从其他控制变量的平均值也可看出,城市青少年的家庭人口规模比农村要小,独生子女的数量比农村要多(4.45 vs. 5.24,0.29 vs. 0.10),这反映了城市与农村相比,家庭规模要更小,独生子女家庭更多,这也与我国计划生育政策在城市实施得更为严格有关。同时注意到城市青少年中大多为非农户口,农村青少年基本均为农业户口(0.48 vs. 0.04),反映了我国城乡二元户籍制度的事实。最后,城市家庭的收入水平和社区的医疗机构数量都要高于农村(53147.01 vs. 36203. 12,3.29 vs. 1.88),这也反映出了当下我国经济发展的不平衡,城乡家庭收入和医疗卫生水平均有差异,城市地区医疗资源更为集中。

(二)实证模型总体回归结果分析

表3报告了模型的样本总体估计结果,即分别表示出了运用Probit模型和Oprobit模型估出的健康水平和幸福感水平的结果。

表3 总体样本回归结果

注:括号内表示标准误,“***”p<0.01,“**”p<0.05,“*”p<0.1

从表3的回归结果可以看出,青少年的个人认知社会资本对于自评健康水平和自评幸福感的影响均十分显著,这表明青少年的个人认知社会资本对于青少年的身心健康感受均有积极的促进作用,且由边际效应可知,认知社会水平每提高10%,青少年自评健康水平增加0.31%,非常幸福(HA=10)的概率增加0.82%。

同样地,在影响健康水平的其他变量中,居住地区(RESIDENCE)和家庭人口规模(HSIZE)对青少年自评健康水平的影响是正向且十分显著的,且由边际效应可知,城市青少年的自评健康水平比农村青少年高0.039;家庭人口规模每扩大10%,青少年自评健康水平提高0.08%。这其中的原因可能在于城市家庭的生活条件以及城市的医疗水平均比农村要好,有助于提高青少年的自评健康水平;而家庭人口规模越大,青少年拥有的兄弟姐妹越多,其独立自主性越强,那么对自身的健康水平也就更为重视。同时如上文所述,Coleman把家庭结构定义为青少年的家庭社会资本,因而青少年的家庭社会资本对其自评健康水平还是有正向影响的。并且我们发现家庭收入(HINCOME)对健康水平的影响并不显著,因而青少年自评健康水平主要取决于自身的主观评价。

在影响自评幸福感水平的众多其他变量中,性别、受教育程度、居住地区、家庭人口数量以及父母的年龄和受教育程度对于幸福感水平的影响都是十分显著的,且由系数正负可知,城市青少年自评幸福感水平高于农村青少年,女性青少年要高于男性青少年,而家庭人口规模与自评幸福感水平是反向关系。由总体回归结果可知城乡、性别和家庭人口规模对于青少年幸福感水平都有显著影响,因而下文主要分析认知社会资本对于青少年幸福感水平的异质性影响。

(三)认知社会资本对于青少年幸福感水平的异质性影响

在分析认知社会资本对于青少年幸福感水平的异质性影响时,若直接使用(1)式对不同样本进行回归并进行系数上的比较,并不能得到正确结果,因为可能存在重要变量遗漏或潜在不可观测的因素带来的内生性问题,造成回归系数有偏差。为了进行合理比较,本文采用倾向得分匹配方法(PSM),通过构造反事实估计匹配来解决内生性问题,从而识别认知社会资本对于幸福感水平的异质性影响。

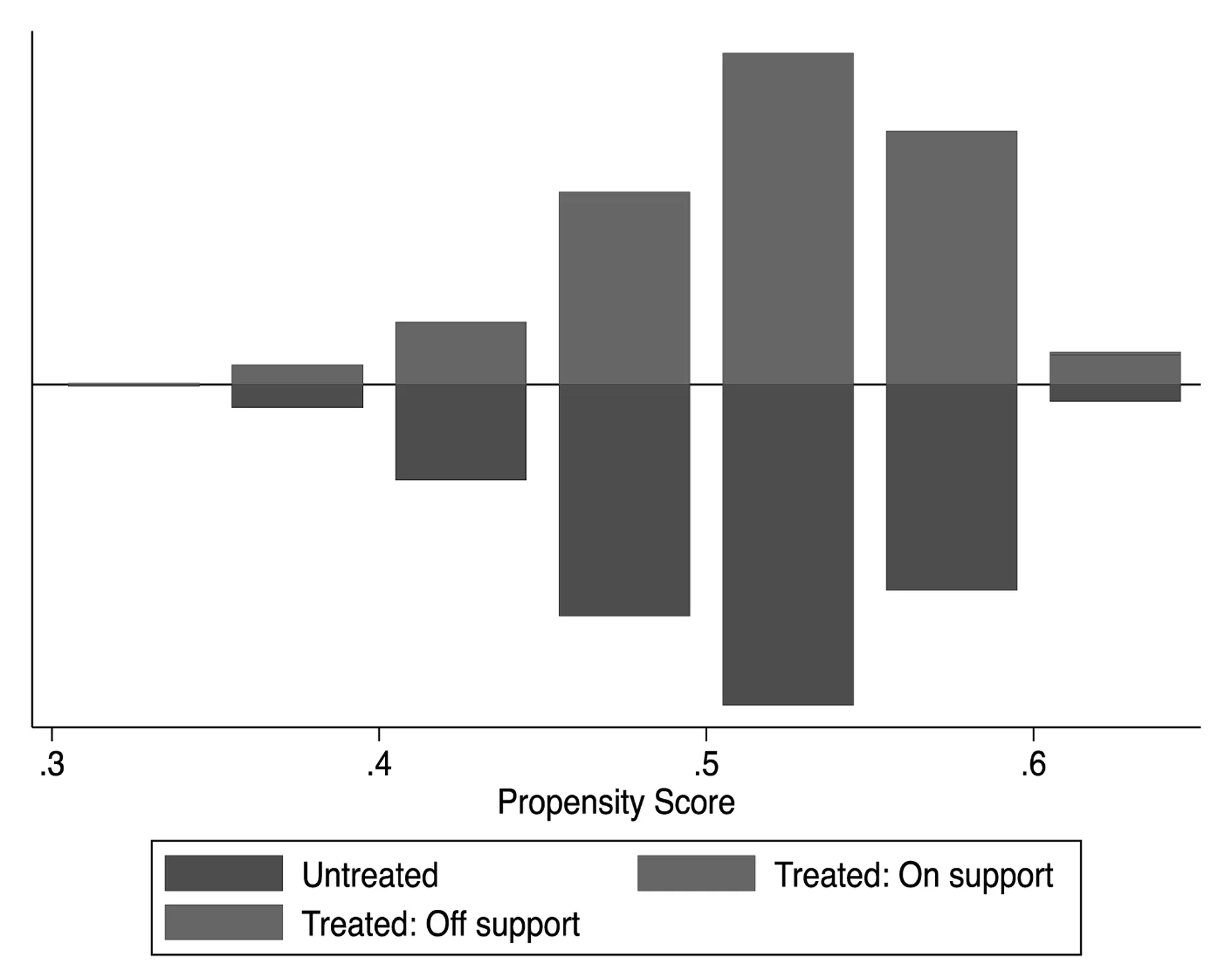

1.认知社会资本对自评幸福感水平影响的城乡差异分析

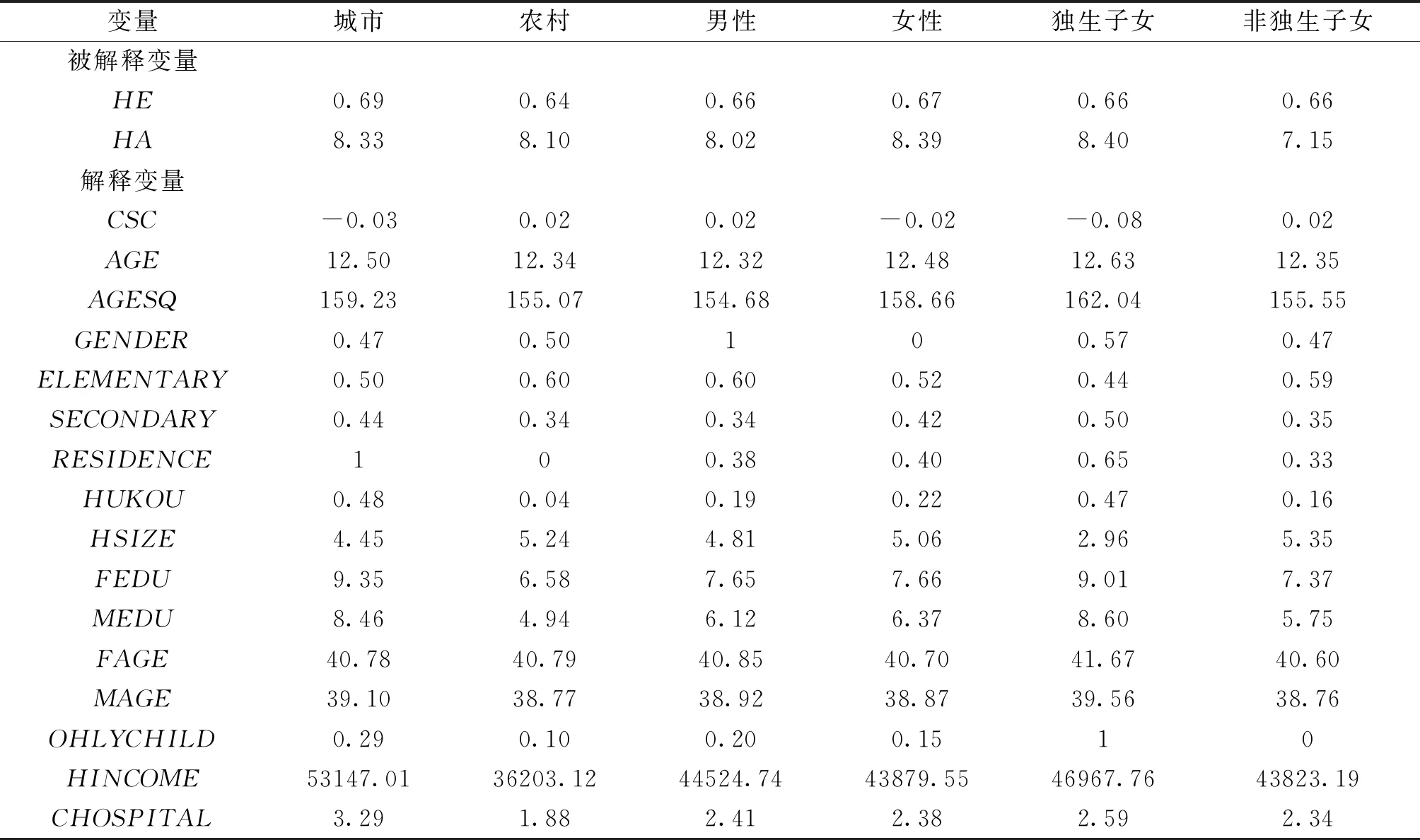

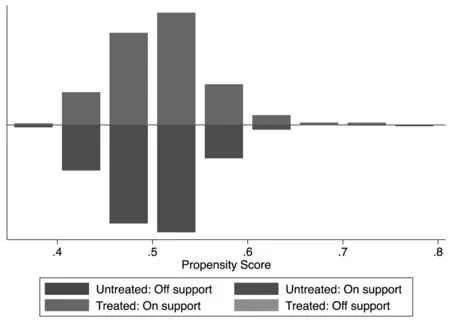

首先运用PSM评估认知社会资本对青少年自评幸福感水平在城乡之间的不同影响。运用倾向得分匹配方法之前,需要对平衡性和共同支撑假设进行检验,检验结果如图1和图2所示。

图1匹配前后各协变量标准化偏差图示

图2倾向得分共同取值范围

从图1的平衡性检验可以看出,大多数协变量的标准化偏差在匹配后相对于匹配前都有较大幅度的减小,这在一定程度上说明了匹配的有效性。从图2来看,大多数观测值都在共同取值范围内,这说明使用倾向得分匹配可以有效地为处理组寻找合适的对照组作对比,匹配损失的样本量极少。这也表明本文的匹配可以满足共同支撑假设。在满足平衡性和共同支撑假设后,便可利用PSM方法进行估计,表4显示了分别对城市青少年和农村青少年使用PSM回归的结果。

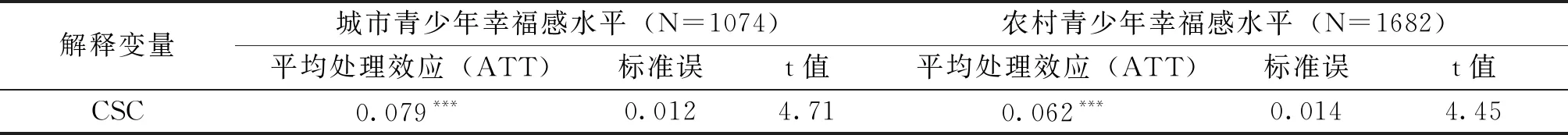

表4 分城乡样本PSM回归结果

由表4可知,个人认知社会资本对于城市青少年和农村青少年均有十分显著的影响。从PSM估计得到的平均处理效应(ATT)值来看,对于城市青少年来说,认知社会资本每提高10%,自评幸福感水平提高0.79%,农村青少年自评幸福感水平提高0.62%,城市青少年认知社会资本对于自评幸福感的水平影响要高于农村青少年。其可能的原因在于,如上文所述,城市青少年的认知社会资本水平要低于农村青少年,因而其对幸福感水平的平均影响会更大一些。而农村青少年认知社会资本处于较高水平,对幸福感水平的平均影响要小一些。

2.认知社会资本对自评幸福感水平影响的性别差异分析

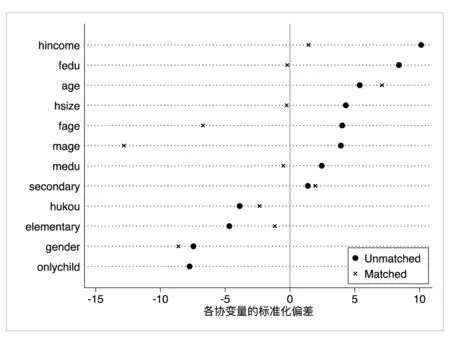

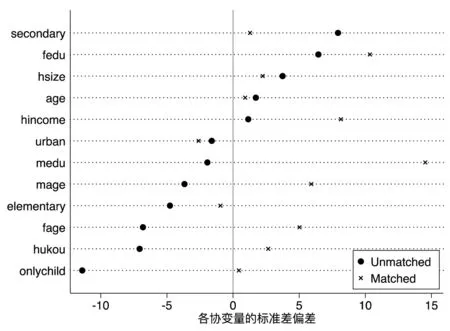

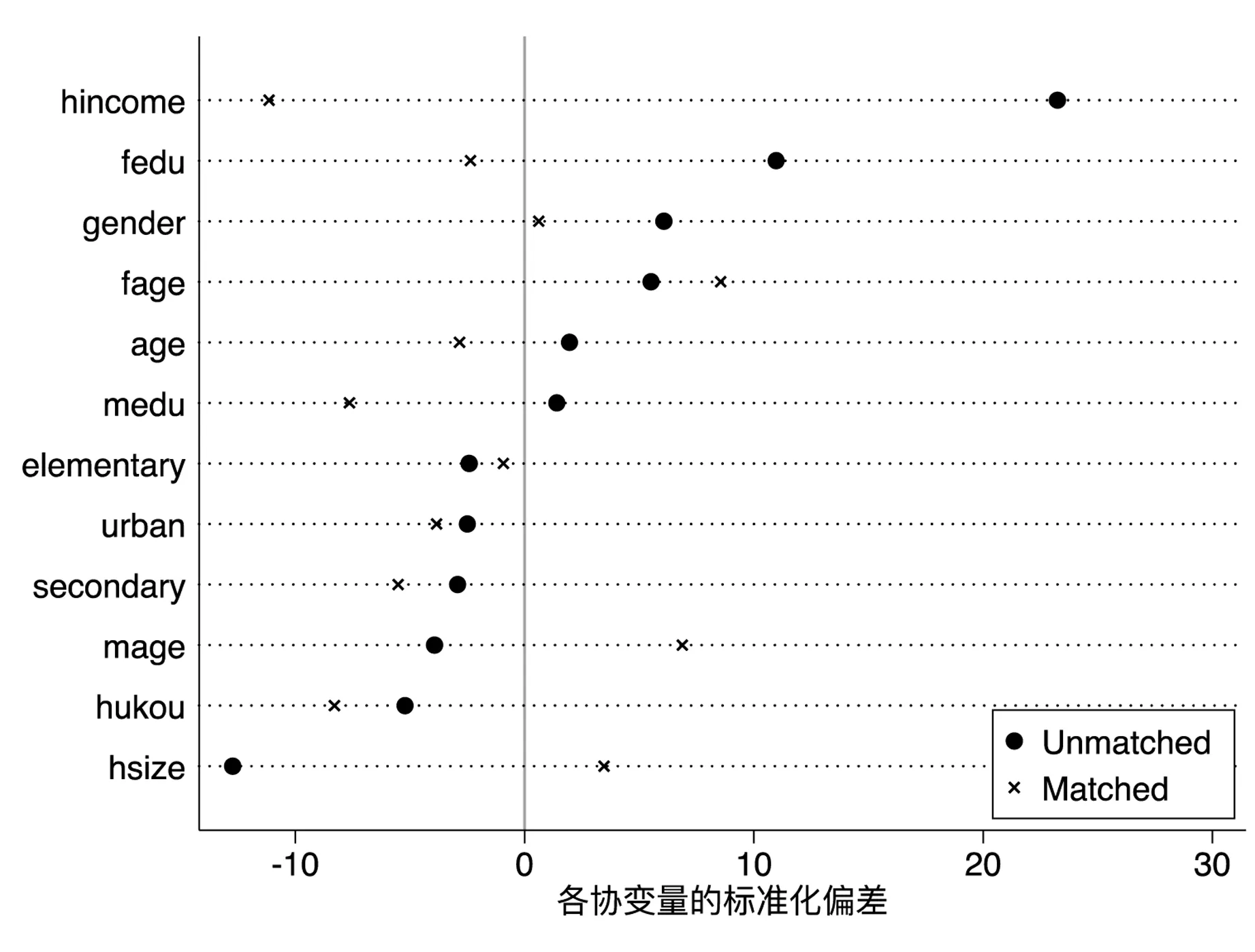

接着,类似上文,利用PSM方法考察认知社会资本对不同性别青少年自评幸福感水平的影响。图3和图4显示了平衡性和共同支撑假设的检验结果。

图3匹配前后各协变量标准化偏差图示

图4倾向得分共同取值范围

从图3和图4可以看出,协变量的标准化偏差在匹配后大幅减小且大多数观测值都在共同取值范围内,表明匹配通过了平衡性检验和满足共同支撑假设。表5显示了对男性青少年与女性青少年使用PSM方法回归的结果。

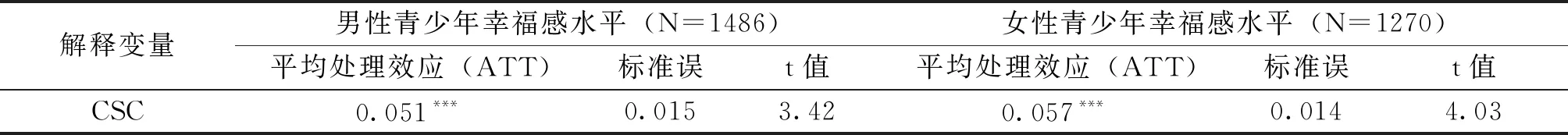

表5 分性别样本PSM回归结果

由表中可知,个人认知社会资本对于男性青少年和女性青少年也均有十分显著的影响。边际上,对于男性青少年来说,认知社会资本每提高10%,自评幸福感水平提高0.51%,女性青少年自评幸福感水平提高0.57%,女性青少年认知社会资本对于自评幸福感的水平影响要略高于男性青少年,但差异并不显著。其可能的原因也与城乡差异类似,即由于女性青少年的认知社会资本平均水平要低于男性青少年,因而其对幸福感水平的平均影响会更大一些。在社会上,女性青少年的自我防范意识要普遍高于男性青少年,要赢得女性青少年的信任并不容易,因而一旦她的信任水平提高,自我的幸福感水平提高的程度会更大一些。

3.认知社会资本对自评幸福感水平影响的家庭人口规模分析

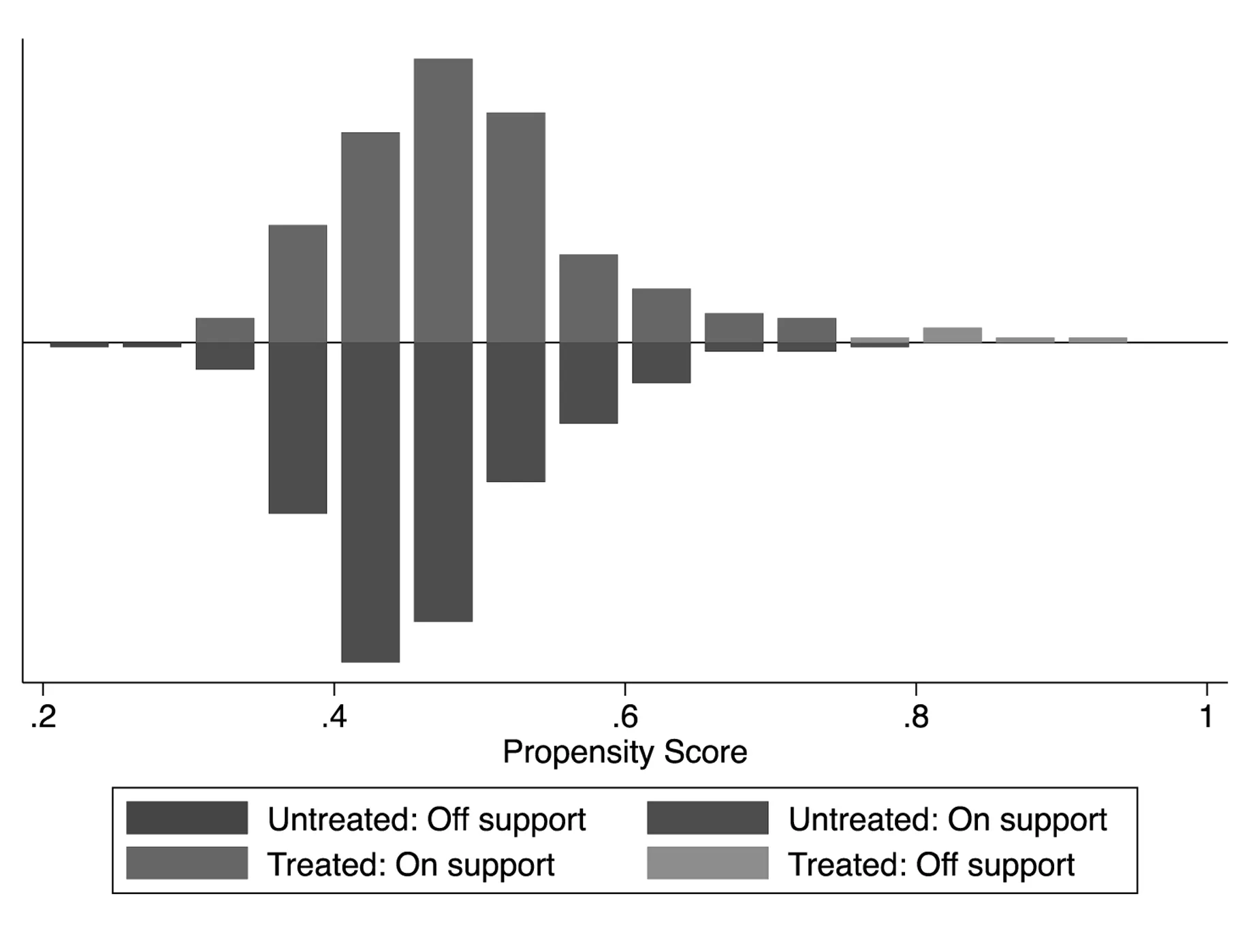

类似地,也可根据样本数据利用PSM方法分析出独生子女与非独生子女之间认知社会资本水平对于自评幸福感水平影响的差异。平衡性和共同支撑假设的检验结果显示如图5和图6。

图5匹配前后各协变量标准化偏差图示

图6倾向得分共同取值范围

同样图5和图6表明协变量的标准化偏差在匹配后大幅减小且大多数观测值都在共同取值范围内,通过了平衡性检验和满足共同支撑假设。PSM回归结果如表6所示。

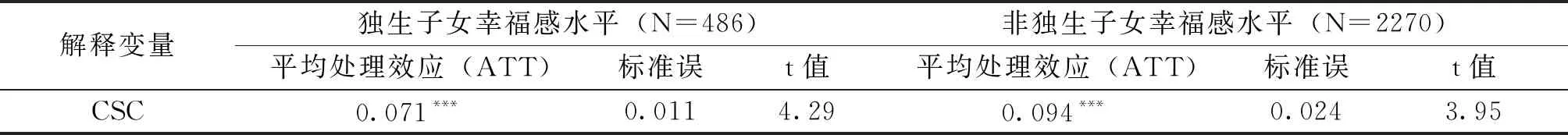

表6 不同家庭人口规模间样本PSM回归结果

从表6可知,个人认知社会资本对于是否为独生子女均有显著的影响。从平均效应上来说,对于独生青少年来说,认知社会资本每提高10%,自评幸福感水平提高0.71%,非独生青少年自评幸福感水平提高0.94%。也即是说非独生青少年认知社会资本对于自评幸福感的水平影响要高于独生青少年。这其中的原因与城乡和性别间的差异略有不同,因为尽管独生子女认知社会资本较非独生子女低,其对幸福感水平的影响还是较低。主要的原因非独生子女自评的幸福感绝对量比独生子女要低很多(7.15 vs. 8.40),因而认知社会资本对其促进效果要更大一些。

最后需要指出的是,从本文样本容量来看,2756名青少年中有1074名城市青少年,有486名独生青少年,表明本文样本中大多数城市青少年均非独生子女,这似乎与城市实行的计划生育政策相悖。但是CFPS问卷是以居住地来定义青少年的类型,即居住地在城市的青少年即为城市青少年,他们出生地可能并非城市。进一步考察本文选取的另一指标“户籍”表明,样本中青少年户籍为农业户口的为2182人,非农业户口为574人,而既是非农业户口又是独生子女的青少年有430人。通常来说,户籍为非农业户口的青少年大多出生在城市,这说明绝大多数出生在城市的青少年均为独生子女,可见计划生育政策确实对城市家庭的人口规模产生了很大的影响。

五、结论与启示

本文使用2012年和2014年中国家庭追踪调查的混合截面数据,利用Probit和Oprobit模型实证研究了青少年的个人的认知社会资本对于自身健康状况和幸福感的影响,同时还采用PSM方法评估了认知社会资本对于青少年幸福感水平的异质性影响。本文的研究发现社会资本对于自评健康水平和幸福感水平均有显著正向影响,认知社会水平每提高10%,青少年自评健康水平增加0.31%,自评非常幸福的概率增加0.82%。而同时认知社会资本对于青少年幸福感的影响存在性别、城乡和家庭人口数量上的差异,其中认知社会资本每提高10%,女性青少年自评非常幸福的概率比男性多提高0.06%,城市青少年的概率比农村青少年提高0.17%,非独生子女青少年比独生子女青少年提高0.23%。而在其他控制变量中,家庭人口数量对于青少年自评健康水平有显著正向影响,而城乡、性别和家庭人口数量差异对于青少年幸福感均有显著影响。

基于本文的结论,由于青少年的个人认知社会资本对于其健康水平和幸福感水平均有正面的促进作用,因此应着力提升青少年的个人认知社会资本,而信任程度是认知社会资本的重要评价指标,因而应该在整个社会大力倡导建立共享的规范和价值观,提高青少年对社会的普遍信任程度。此外,本文的结果还表明认知社会资本对于青少年幸福感水平的影响存在异质性,对于城市青少年的影响高于农村,非独生子女高于独生子女。这一结果也丰富了我国当下推行的城乡一体化和全面二胎政策的意义。当城乡差距逐渐缩小,更多的青少年居住在城市,以及更多非独生子女家庭的出现,认知社会资本对于提高青少年幸福感水平能够发挥更大的作用。

限于数据的可得性,本文仅仅讨论了认知社会资本对健康和幸福感水平的影响,并未考虑青少年结构性社会资本,因而在未来的研究中可进一步分析结构性社会资本对于青少年健康和幸福感水平的影响。