新生婴儿父母养育压力对婚姻质量的影响:配偶支持的中介作用 *

2019-03-12潘学飞马美静琚晓燕方晓义

侯 娟 潘学飞 马美静 兰 菁 琚晓燕 方晓义

(1 安徽大学哲学系,合肥 230039) (2 北京师范大学发展心理研究院,北京 100875)(3 中国青年政治学院社会工作学院,北京 100089)

1 问题提出

随着社会经济和文化的快速发展,人们的精神文化呈现出多元化发展,从之前的关注生存需求到如今对自身幸福感越来越多的关注(张锦涛,方晓义, 戴丽琼, 2009)。与此对应的,随着人们对婚姻期待值的不断增加,对婚姻质量不满意的人群也在逐日递增(Amato, Booth, Johnson, & Rogers,2007)。据民政部发布的《2016年社会服务发展统计公报》显示,我国结婚3年内申请离婚的新婚夫妻超过40%。在新婚阶段,夫妻们面临着各种任务,如相互协商以明确婚姻关系中的新角色,以及角色应承担的责任;重新建立与原生家庭、同伴群体之间的关系;学习维持和经营婚姻关系,共同应对婚姻中出现的问题(张耀方, 2011)。这些任务能否顺利完成直接影响着整个婚姻生活是否美满。如果这些任务不能很好的完成,就可能导致婚姻质量下降,甚至婚姻关系瓦解(Leonard& Roberts, 1998)。

对于一个家庭来说,新家庭成员的增加,是夫妻面临的第一个重大任务。随之而来的则是育儿所带来的压力感——养育压力,它包括父母在履行父母角色及亲子互动过程中,因多种因素的影响而感受到的压力,包括不安、恐惧、忧虑、焦急和自我丧失感、疲劳感等消极情绪体验和不适应、不平衡、紊乱的消极生活状态(McCubbin& Patterson, 1983; 王英, 高健, 2009)。养育子女是夫妻压力的直接来源(Östberg & Hagekull,2000),也是导致新婚夫妻对婚姻质量不满的一大主要因素(Bradbury, Fincham, & Beach, 2000)。大量研究发现,夫妻的婚姻质量会随着孩子的出生而下降(Belsky & Kelly, 1994; Cowan & Cowan,2000; Glenn & Mclanahan, 1982; Michaels & Goldberg,1988)。在这一过程中,主要是由积极互动减少、责任感及冲突增加所带来的压力感作用的结果。Cowan和Cowan(1995)认为,向父母这一身份的转化确实会造成一段时间的压力,而且很多时候这种压力是对新生儿父母这一身份的适应不良所造成的。对于年轻夫妻而言,孩子的出现使得他们在新婚适应的同时还要适应为人父母的角色,这一家庭生命周期各阶段之间的过渡转化造成了夫妻压力的高发,因而导致婚姻质量的下降(侯娟, 2012)。

总的来说,夫妻的养育压力过大,会使得夫妻双方的婚姻质量下降(Carlson & VanOrman,2017)。然而,在养育压力对婚姻质量的负向影响中是否存在性别差异,目前研究并没有就此达成一致。一些研究认为这一负向影响不存在性别差异(Randall & Bodenmann, 2009),在引入了主-客体互倚模型(actor-partner interdependence model)后,夫妻感知到的婚姻质量仍然能够被各自的养育压力负向影响,并且这一效应在夫妻间没有显著不同(Lavee, Sharlin, & Katz, 1996)。而婚姻质量的“U”曲线趋势发现,孩子出生对妻子的影响更大(Anderson, Russell, & Schumm, 1983; Bradbury et al., 2000; Glenn, 1990; 程菲, 郭菲, 陈祉妍, 章婕,2014)。婚姻研究中,性别差异有双层含义:一是丈夫和妻子对同一事物有不同的感知,如丈夫对婚姻满意度的感知往往优于妻子。另一层是指同一特征对丈夫和妻子的影响并不完全相同,如以往研究发现收入对丈夫和妻子的不同影响(Clark-Nicolas & Gray-Little, 1991)。但现有的婚姻理论,都假设其模型对于丈夫和妻子是同样适用的。显然,丈夫和妻子从经历的婚姻事件,到个人特质以及选择的应对方式,到最后对婚姻质量的感知上,都是存在差异的。所以模型的性别差异还有待进一步的检验。因此,养育压力对新生儿父母婚姻质量的影响是否存在性别差异,也是本研究考察的问题之一。

长久性的压力会通过互动过程来对婚姻质量的相关指标产生影响(Cohan & Bradbury, 1997)。易感性-压力-适应模型(Vulnerability-Stress-Adaptation Model)认为,压力事件通过夫妻互动过程对婚姻质量产生影响,而夫妻间相互提供的支持是夫妻互动过程的一个重要内容(Karney &Bradbury, 1995),这一互动过程与婚姻质量紧密相关(Hanzal, 2008)。压力能够通过夫妻间的互动间接影响婚姻质量,而夫妻间的支持不仅是夫妻互动的具体表现(Matthews, Conger, & Wickrama,1996),也是夫妻互动中非常重要的一部分(Conger, Rueter, & Elder Jr, 1999)。在婚姻中,配偶间的相互支持是指可以通过提供有用的、情绪上的支持以及社会性依附从而使对方受益(Elwert& Christakis, 2006; Waite, 1995)。Hanzal(2008)认为夫妻感知到的压力对婚姻质量具有负向的影响,同时夫妻相互间的问题解决方式能够在其中发挥中介作用,而夫妻间缺少足够的相互支持正是不良的问题解决方式的表现之一。同样的,Bodenmann的压力-离异模型(Stress-Divorce Model)也认为,日常压力通过夫妻相处时间、情感表露以及交流质量等过程对婚姻质量产生影响(Ledermann, Bodenmann, Rudaz, & Bradbury, 2010;Bodenmann, 2000, 2005),而这些过程正是配偶支持程度的具体体现(Conger et al., 1999; Dehle,Larsen, & Landers, 2001)。因此,本研究考察的第二个问题是,配偶支持在养育压力对婚姻质量的影响中是否扮演着中介作用。

养育压力对夫妻感知到的配偶支持存在负向预测作用(Simons, Lorenz, Wu, & Conger, 1993)。随着生活压力的增加,夫妻双方的合适的角色扮演行为会不断减少,而夫妻之间的矛盾则会相应增加,从而导致夫妻之间提供给对方更少的支持(Lavee, McCubbin, & Olson, 1987),因而双方感知到的配偶支持也会相应减少。作为生活压力的一种,养育压力对夫妻之间的支持也有类似的作用(Östberg, & Hagekull, 2000)。而夫妻间的配偶支持是高质量婚姻的积极因素(Bodenmann, Pihet,& Kayser, 2006; Kwan, Kwok, & Ling, 2015; 王大华,张明妍, 2011),良好的配偶支持是高质量婚姻的有效预测指标(Baldwin, Ellis, & Baldwin, 1999)。可以认为,配偶支持是婚姻关系里至关重要的、与个人幸福感息息相关的变量(Buber & Engelhardt,2008),它对夫妻感知到的婚姻质量有着重要的影响。

综上所述,尽管目前研究几乎一致认为养育压力对婚姻质量具有负向地影响,并且通过夫妻的互动过程可以间接对婚姻质量产生影响(Karney& Bradbury, 1995; 张耀方, 2011),但是:第一,夫妻的互动过程并不完全等同于配偶支持,配偶支持只是夫妻互动过程的一部分(Conger et al., 1999;Dehle et al., 2001; Matthews et al., 1996);第二,养育压力虽然是夫妻生活压力的一种,但是与经济压力等压力仍有所区别。养育压力是一个系统性的压力,涉及丈夫-妻子-孩子等多个环节,更需要丈夫和妻子的相互协调、配合和支持,与配偶支持联系更为紧密(Abidin, 1990; Reitman, Currier, &Stickle, 2002);第三,以往研究大多只选取了父母一方——母亲的养育压力来进行研究(洪琴等,2014; 李 彩 娜 , 邹 泓 , 段 冬 梅 , 2005; 王 英 , 高 健 ,2009),忽视了夫妻数据的内在关联,也不能探索夫妻个体特征的独特作用,如夫妻中哪一方的特征对婚姻质量的影响更大?为了解决此类问题,本研究拟采用主-客体互倚模型(Actor-Partner Interdependence Model)来分析夫妻数据(Cook &Snyder, 2005),考察养育压力对婚姻质量的影响是否具有性别差异和主客体效应,以及配偶支持是否在养育压力对婚姻质量的影响中起着中介作用。基于此,本研究选取新生儿父母为被试,通过问卷测量的方法,采用主-客体互倚模型,考察夫妻间的配偶支持是否在养育压力对婚姻质量的影响中起到中介作用。研究假设如下:(1)夫、妻的养育压力、婚姻质量、自身所感知到的配偶支持都呈显著正相关;(2)夫妻双方的养育压力能够显著地负向预测自身感知到的婚姻质量,同时也能显著地负向预测对方感知到的婚姻质量;(3)在养育压力对婚姻质量的影响中,配偶支持起到中介作用,即养育压力还通过配偶支持对婚姻质量产生显著影响。

2 研究方法

2.1 被试

本研究的数据来自于一个为期三年(2011-2013)的追踪研究的第三年数据,招募方式包括网络宣传、社区合作和熟人介绍三种方式。由于历时三年,被试包含有孩子、正处孕期、未孕未育三种状态。此外在第三年有部分被试流失。最终共回收有效问卷404份(202对夫妻),剔除正处孕期、目前尚未养育孩子的夫妻,共计93对新生婴儿父母。再剔除夫妻年收入存在极端值的3对夫妻,总计有效问卷为90对。

被试整体年龄的均值为31.78(SD=2.67)岁,其中丈夫的平均年龄32.47(SD=2.75)岁,平均年收入为140746.14(SD=98208.30)元,妻子的平均年龄为31.09(SD=2.457)岁,平均年收入为88979.26(SD=73235.73)元。孩子的平均年龄为11.81(SD=7.91)个月。所有被试均在北京居住,已婚已育。且身体健康,精神状况正常。此外,夫妻分别独立完成调查问卷。

2.2 研究工具

2.2.1 人口学变量问卷

自编人口学变量问卷,共14道题目。问题包括年龄、性别、职业、年收入、孩子的年龄等基本信息,还让所有被试报告了自己与自己父母、与配偶父母之间的关系。

2.2.2 养育压力量表

本研究采用的是Berry和Jones(1995)编制的养育压力量表(the parenting stress scale, PSS),由Cheung(2000)修订为中文版。该量表共计18个问题,采用6点计分法,1代表“极不同意”,6代表“非常赞同”,其中有8个题目采用反向计分(1、2、5、6、7、8、17、18)。得分越高表明养育压力越大。本研究中,该量表总体的内部一致性系数为0.81,其中丈夫数据为0.80,妻子数据为0.83。

2.2.3 婚姻质量量表

本研究采用的是Norton(1983)编制的婚姻质量问卷(quality of marriage index, QMI),由侯娟、方晓义(2015)修订为中文版。该问卷共有6道题目,前5题采用7点计分方式,根据每个问题的陈述,1代表“非常不同意”,7代表“非常同意”;第6题是10点计分,1代表 “非常不满意”,10代表“非常满意”。总分越高代表婚姻满意度越高。本研究中,该量表总体的内部一致性系数为0.97,其中丈夫数据为0.96,妻子数据为0.97。

2.2.4 亲密关系支持量表

本研究采用的是Dehle等(2001)人编制的亲密关系支持问卷(Support in Intimate Relationships Rating Scale, SIRRS),由Barry等(Barry, Bunde,Brock, & Lawrence, 2009)修订。问卷共有25道题目,5点计分,0代表“从不”,4代表“经常”。量表包含4个维度,分别为“信息支持”(information support),“肢体安慰”(physical comfort), “自尊/情感支持”(esteem/emotional support), “工具性支持”(tangible support)。本研究对该量表进行了修订,采用4点计分,1代表“从不”,4代表“经常”。得分越高表明亲密关系中支持越多。本研究中,该量表总体的内部一致性系数为0.94,其中丈夫数据为0.93,妻子数据为0.95。由于本量表为修订版本,因此对量表进行了验证性因素分析。结果表明本研究数据整体拟合指数较好(Bentler, 1992):(χ2/df=1.903,IFI=0.919,CFI=0.918,NNFI=0.908,RMSEA=0.071),IFI、 CFI和 NNFI 均大于 0.90,RMSEA小于0.08。

2.3 数据处理

研究采用 SPSS 22.0进行数据输入与管理,采用 Amos 23 进行结构方程模型分析。

(1)由于本实验的被试为夫妻,因此对所采用的三个量表分别从丈夫和妻子双方进行信度分析,以检验量表的可靠性。同时,采用Pearson相关分析,来检验婚姻质量、养育压力与配偶支持三因素之间的相关关系。

(2)利用AMOS分析主-客体互倚模型,考查夫、妻的养育压力、配偶支持及婚姻质量之间的关系。利用AMOS中的Bootstrap方法,来检验配偶支持在养育压力对婚姻质量的影响中的中介作用。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

对本研究中婚姻质量、养育压力和感知到的配偶支持等变量进行探索性因素分析的单因素Harman检验(周浩, 龙立荣, 2004),结果发现:单因子解释方差最大为29.63%,远小于Hair等人(1998)提出的50%的临界标准,这说明在本研究中不存在共同方法偏差。

3.2 丈夫和妻子在婚姻质量、养育压力以及配偶支持感知上的相关分析

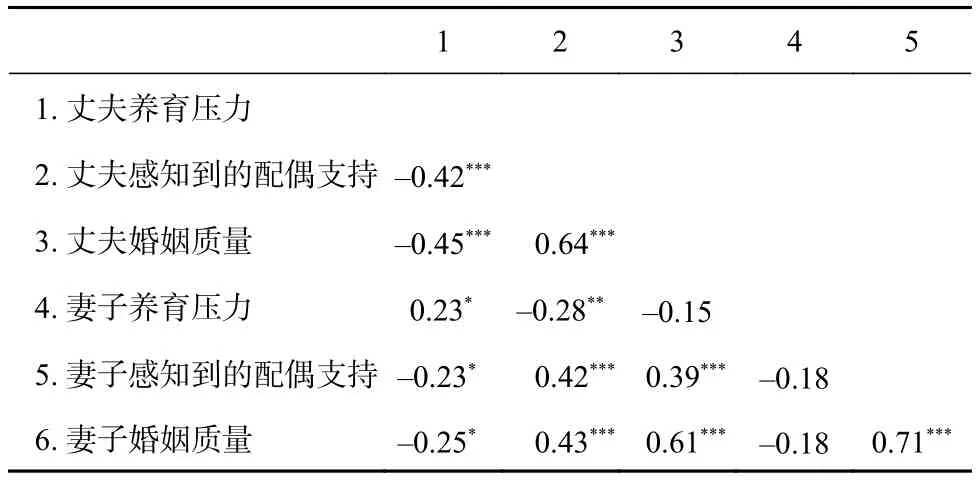

对丈夫和妻子在三个量表上的得分进行Pearson相关分析,从表1可知:(1)丈夫在养育压力(p<0.05)、亲密关系支持(p<0.001)、婚姻质量(p<0.001)量表上的得分与妻子的得分呈显著正相关。(2)丈夫的养育压力与其婚姻质量、其感知到的配偶支持之间均存在显著的负相关(p<0.001),妻子的养育压力与其婚姻质量(p=0.085)、其感知到的配偶支持(p=0.086)之间也存在负相关,且均为边缘显著;同时丈夫和妻子感知到的配偶支持与其婚姻质量得分之间呈显著正相关(p<0.001)。(3)丈夫的养育压力与妻子的婚姻质量之间存在显著的负相关(p<0.05),妻子和丈夫的养育压力与对方感知到的配偶支持之间呈显著负相关(p<0.05),而妻子和丈夫感知到的配偶支持得分与对方感知到的婚姻质量呈显著正相关(p<0.001)。

3.3 养育压力对婚姻质量的影响路径分析

将夫、妻双方的数据结合起来,根据Pearson相关分析结果,并借助主-客体互倚模型,采用结构方程模型来考查丈夫、妻子的养育压力与所感知到的婚姻质量之间具体的相互影响作用,同时将丈夫和妻子的平均年收入作为额外变量在模型中加以控制,数据拟合结果如图1所示。 从图1及丈夫模型和妻子模型的拟合指数来看,χ2/df=1.26,IFI=0.98,NFI=0.93,CFI=0.98,RMSEA=0.05。χ2/df小于 2,IFI、NFI和 CFI均大于 0.90,RMSEA小于0.08,模型整体拟合较好(Bentler,1992)。

表 1 养育压力、自身感知到的配偶支持和婚姻质量的相关系数表

从图1可以看出,在引入了主-客体互倚模型同时控制了丈夫和妻子的平均年收入这一额外变量后,丈夫的养育压力与妻子的养育压力仍存在显著相关(p<0.05);而且丈夫报告的养育压力既可以显著地负向预测自己的婚姻质量(p<0.001),还可以显著地负向预测妻子的婚姻质量(p<0.05),但妻子报告的养育压力对两者的预测作用都不显著。

3.4 配偶支持在养育压力对婚姻质量的影响中的中介作用分析

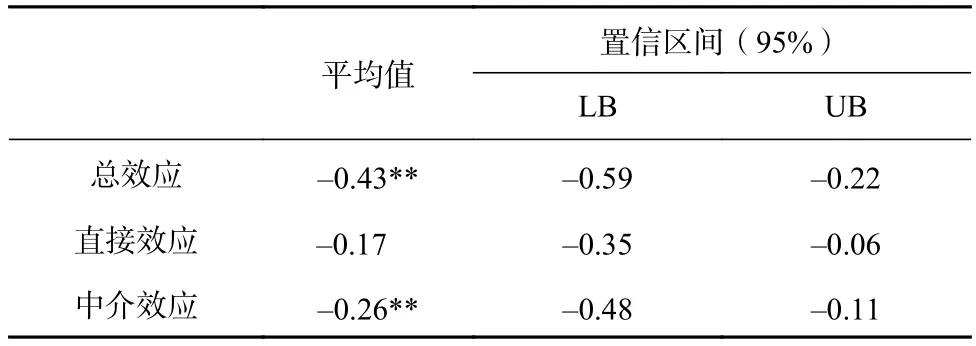

根据Pearson相关分析和上述主-客体互倚模型的结果,采用Amos中的偏差校正的非参数百分位Bootstrap法来进一步考查配偶支持在养育压力对婚姻质量的影响中的中介作用。本研究中通过随机抽样共抽取了5000个Bootstrap样本(温忠麟, 叶宝娟, 2014)。从图2及模型拟合指数来看,χ2/df=1.35,IFI=0.95,NNFI=0.93,CFI=0.95,RMSEA=0.06。χ2/df小于 2,IFI、NNFI和 CFI均大于0.90,RMSEA小于0.08,模型整体拟合较好(Bentler, 1992)。

结果显示丈夫数据养育压力对婚姻质量的总效应显著,丈夫数据的总效应、直接效应和中介效应具体见表2。中介效应占总效应比值(ab/c)为61.31%,为完全中介作用,其中丈夫感知到的配偶支持的中介效应值为-0.24,占总效应比值为55.80%,而妻子感知到的配偶支持的中介效应占总效应比值较小(占总效应比值为4.90%),并不显著。由于妻子数据养育压力对婚姻质量的总效应未达到显著水平,因而无须对妻子数据进行进一步的中介分析。在主-客体互倚模型中加入了配偶支持这一中介变量后,丈夫的养育压力对妻子的婚姻质量的总效应为-0.21,p>0.05,未达到显著水平。此外,图2还表明妻子感知到的配偶支持能够显著预测其感知的婚姻质量(p<0.001)。

表 2 丈夫数据 Bootstrap 分析后标准化的总效应、直接效应和中介效应

4 讨论

4.1 养育压力、配偶支持与婚姻质量的关系

首先,丈夫与妻子的养育压力、婚姻质量、自身所感知到的配偶支持都呈显著正相关,这说明妻子和丈夫对婚姻的感知趋势是一致的。婚姻是双方关系的体现,配偶一方会影响另一方的想法、情绪和行为(Kenny, Kashy, & Cook, 2006)。在婚姻关系中,相互影响是婚姻关系的一个主要成分,伴侣一方是可以潜在地影响对方的方方面面(Hanzal, 2008)。

其次,本研究显示丈夫和妻子的养育压力与自己的婚姻质量、其感知到的配偶支持之间均存在负相关,同时丈夫和妻子感知到的配偶支持与其婚姻质量得分之间呈显著正相关。这与以往的研究结果相一致(Baldwin et al., 1999; Bradbury et al., 2000; Kwan et al., 2015; Simons et al., 1993; 王岩,王大华, 付琳, 姜薇, 翟晓艳, 2014)。随着养育压力的增大,夫妻之间的婚姻质量也会在一定程度上降低,而伴随这一过程的还有夫妻之间相互支持程度的降低。在这一过程中,夫妻之间的相互支持也与其婚姻质量有着相同的变化趋势。

此外,丈夫的养育压力与妻子的婚姻质量之间存在显著的负相关,但是妻子的养育压力与丈夫的婚姻质量之间却没有显著相关。在我国的传统文化中,女性一直处于配角地位,更加渴望丈夫的支持与尊重,对婚姻的期待值更高(徐安琪,叶文振, 2002),与此同时女性也会倾向于把家庭的责任(如养育压力)与自己关联起来,更多地承担了养育子女的责任,因而妻子对丈夫的养育压力更为敏感,并且会给予更多的关注,会将责任追加于己,这则促使丈夫的养育压力与妻子的婚姻质量之间产生了紧密联系。相反,我国传统文化中丈夫会对自己的社会角色投入更多的精力,更多地沉醉于自己的社交角色中(辛自强, 池丽萍, 2001),而对自己的家庭角色关注度不够,对妻子的关注度也相对较少,没有承担足够多的、甚至没有承担到应尽的父亲与丈夫的责任(Kwan et al., 2015; 耿岚, 2009),因此妻子的养育压力与丈夫的婚姻质量之间并没有发现有显著地联系。

4.2 养育压力对婚姻质量的影响

本研究发现,养育压力对婚姻质量的影响具有性别差异,即丈夫的养育压力对自身的婚姻质量有显著地负向预测作用,但妻子的养育压力不能显著地负向预测其婚姻质量。这与以往研究结果不同,以往研究一致认为养育压力的增大对婚姻质量具有消极的影响,并且这一影响没有性别差异(Randall & Bodenmann, 2009)。可能的原因有以下几点:一是当女性承载着较高的养育压力时,会更倾向于向丈夫等人主动表露自己的情绪和状况(蒋索, 邹泓, 胡茜, 2008),这会使其额外得到一些社会支持,减缓其感知到的配偶支持的降低(本研究中数据显示,相较于丈夫养育压力-丈夫感知到的配偶支持-丈夫婚姻质量这一路径,妻子养育压力-妻子感知到的配偶支持-妻子婚姻质量这一路径并不显著,说明伴随着妻子养育压力的增大,其感知到的配偶支持的下降得到了一定程度的缓解),因而其养育压力对婚姻质量的影响也能够得到缓解;二是在中国文化中,丈夫和妻子的角色分工不同,我国的丈夫角色更多指向家庭外,对自己的社交角色更为重视(耿岚,2009; 辛自强, 丽萍, 2001),而妻子角色更多指向家庭内,妻子会把养育孩子当成是自己应该做的事情(徐安琪, 叶文振, 2002),而丈夫可能会觉得这跟自己的关系不大,因此女性对承担较大养育压力的接受和认同相对较高,因而养育压力的增高不易引起女性对婚姻的不满;三是由于妻子很多时间都用在了孩子身上,可能尽管有压力,但慢慢会适应(Fleming, Ruble, Flett, & van Wagner,1990),而丈夫由于跟孩子在一起的时间比较少,可能会在压力面前无所适从,所以养育压力对婚姻质量的影响显著;四是当家庭中有了孩子之后,妻子会把更多时间用在孩子身上,妻子对孩子的评价也会随着时间的增加变得越来越积极,产生良好的情绪体验,与此同时妻子对丈夫的主观情绪也会逐渐提高(Fleming et al., 1990),因此也会造成养育压力对婚姻质量的影响并不显著。

此外,我们还发现丈夫的养育压力对妻子的婚姻质量有一定的负向预测作用。这与研究假设并不完全一致。根据“情感覆盖(Sentiment Override)”假说,夫妻双方对伴侣的行为、情感的认知会受到某段时间内对配偶的情感满意度与情感认知的影响(Weiss, 1980),当丈夫面临较大的养育压力时,容易对现在的婚姻生活产生不满,并可能将负面情绪外化,同时表达出更少的积极情绪(Obradović & Čudina-Obradović, 2013;Schramm & Adler-Baeder, 2011),导致妻子对丈夫的情感满意度较低和情感认知较差,并进而影响到妻子对婚姻的体验。相反,研究中的妻子养育压力不能显著影响丈夫婚姻质量,这是因为当妻子面临较大的养育压力时,妻子会较少地表达自己的消极情绪或行为,相反妻子更可能主动去寻求丈夫等社会支持的帮助(Bellman, Forster, Still, &Cooper, 2003; 张姝玥, 2011),因而很难通过外显的消极情绪或行为影响到丈夫对婚姻的体验。此外,相对于女性而言,男性对配偶的情感表达不够敏感,因而即使女性表达了一定的外显消极情绪或行为,男性可能也关注不多;而相反女性可能又过于敏感,对丈夫表达的消极情绪和行为存在敏锐的感知。这些原因共同导致了本研究差异性研究结果的出现。

4.3 配偶支持在养育压力对婚姻质量的影响中的中介作用

本研究发现,丈夫的养育压力不仅能够直接对自身的婚姻质量有负向地预测作用,还能通过自身感知到的配偶支持来间接影响其婚姻质量,即丈夫感知到的配偶支持在其养育压力对婚姻质量的影响中发挥了完全的中介作用。而在妻子数据中,由于其养育压力对婚姻质量的总效应并不显著,因而没有进一步探讨其中介效应(Baron &Kenny, 1986; 温忠麟, 侯杰泰, 张雷, 2005)。本研究发现的配偶支持所发挥的中介效应,是在前人研究基础上对养育压力与婚姻质量间中介机制的进一步探索。养育压力是生活事件的一种,当丈夫的养育压力较高时,则其主观感知到的配偶支持也会由于认知的作用而相应减少(王岩等,2014);同时妻子的养育压力水平与丈夫的养育压力水平之间存在着相互的影响和协同的变化,在养育压力的重荷下,妻子也会相应减少自己所提供的配偶支持,如表现出更少的积极交流和更多的消极互动(Doss, Rhoades, Stanley, & Markman,2009; Karney & Bradbury, 1995)。进一步地,这两种路径所导致的丈夫感知到的配偶支持的不足激发了丈夫对自己婚姻质量的不满。

多数夫妻在生活中都扮演着多重角色(父/母亲、工作者等),伴随着这些角色而来的是多重的压力(Bolger, Delongis, Kessler, & Wethington,1989),而无论是父母角色所直接带来的养育压力,还是工作者角色所由经济压力间接带来的养育压力(Östberg & Hagekull, 2000),最终都导致夫妻在生活中所面临的养育压力尤为显著。一般而言,养育压力给家庭带来的影响是可以预见的,但是如果不能很好地控制,其同样可能造成非常危险的后果(Patterson, 2002)。易感性-压力-适应模型指出, 对压力的适应不仅能够影响压力事件发生的概率(Karney & Bradbury, 1995),更是会直接影响婚姻质量(Hanzal, 2008)。因此,高养育压力下的夫妻,不仅会相应地减少彼此间提供的支持,可能还会导致养育压力事件高发,压力的负面效应会随着时间变得越来越严重(Karney& Bradbury, 1995)。再加之不同类型的压力是可以相互影响、相互转化的(Bolger et al., 1989; Schulz,Cowan, Pape Cowan, & Brennan, 2004),因而压力很有可能蔓延以及外溢,对婚姻造成更大的负面影响。

4.4 局限与展望

(1)本研究的数据来自于一个为期三年(2011-2013)的追踪研究的第三年,本研究的被试中,丈夫的年平均工资为140746.14元,妻子的年平均工资为88979.26元。而依据北京市统计局和北京市人力资源和社会保障局的数据统计,2013年北京市职工的年平均工资为69521元,本研究被试的收入水平远高于平均水平。养育压力的影响因素是非常复杂的,除了由母亲自身与孩子自身因素的影响外,诸如住宿环境、经济收入等因素也会对父母双方的心理产生影响,自然也会影响其养育压力的高低(洪琴等, 2014)。因此本研究结论仅适用于样本收入相当的群体。后期的研究可以扩大被试样本的经济范围,选取不同育儿阶段的父母,以此来探究他们的养育压力与婚姻的关系。

(2)本研究分析的数据均来自于新生儿父母。但事实上,通过对怀孕夫妻的纵向研究,发现从怀孕到孩子出生,20%-59%的夫妻婚姻满意度的标准差下降(Cowan & Cowan, 1995),甚至是70%的夫妇关系满意度急转直下(Gottman,Driver, & Tabares, 2002)。这就说明了怀孕的夫妻的养育压力也是不可忽视的,在未来的研究中可以进一步检验怀孕的夫妻与已婚已育的夫妻间的养育压力的差异性以及夫妻间的养育压力、婚姻质量、配偶支持的关系。

5 结论

本研究得出如下结论:(1)丈夫与妻子的养育压力、婚姻质量、自身所感知到的配偶支持都呈显著正相关;(2)只有丈夫的养育压力不仅能够显著负向预测自身的婚姻质量,还能够负向预测妻子的婚姻质量;(3)丈夫自身感知到的配偶支持水平在其养育压力对自身婚姻质量的影响中,起完全中介作用。