高职院校个性化微课的设计与开发探析

2019-03-09黄秋莹

黄秋莹

【摘 要】本文以高职文秘专业“亚伟中文速录机培训教程”课程《初识速录机:坐姿、键位码、基本操作》微课为例,论述高职院校个性化微课的设计与开发,从“选题选取—教学策略的选择—教学内容的设计—开发过程”等步骤实施,提出设计和开发个性化微课时应注意的问题:以课程教学带动微课设计,避免将微课(资源)与教学割裂开来;注意总结归纳在信息化培训中学到的知识和技能,将其转换为显性成果;选择合适的教学内容,根据不同类型的内容设计不同的表现形式,最优化降低学生的认知负荷。

【关键词】高职院校 个性化微课 设计 开发

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2019)11C-0184-02

自2011年微课概念提出至今,微课已经完全渗透入高职院校教学过程。从设计、开发、应用到评价,众多专家学者对微课进行了大量的研究与实践工作,微课概念的内涵得到深化。教学工作者也逐渐认可微课对教学过程的优化作用,他们的教学设计与应用的理念逐渐从以竞赛为导向转向以应用为导向。但在实际教学过程中,高职院校的微课应用往往面临着以下问题:其一,微课是教学资源而不是学习资源,其内容编排取向是依据教师教学需求而非学习需求;其二,微课通常是“一次性”教学产品,难以做到二次开发,其原因在于开发时所运用到的技术手段较为复杂,修改起来较为困难;其三,微课与其他教学环节相脱节,大多数教学工作者尚未认识到微课的“课程细胞”本质,将微课等同于微视频,游离于教学系统之外。可以说,以上问题是教与学主体对微课质量提出的更高要求,也是当前微课在高职院校中的发展瓶颈。本文以个性化微课为研究对象,探讨个性化微课的内涵与外延,针对性设计与开发符合高职院校教学规律的个性化微课,在实践层面探索高等职业教育领域微课的可持续发展之道。

一、个性化微课的内涵与外延

个性化微课是指以“学习者中心”为核心设计理念,支持个性化学习并且具有鲜明个性化特点的微课。个性化学习必须立足于“以学生为中心”,在学习者的认知基础上整合教学内容,在学习者的认知兴趣上设计教学,在学习者的学习需求上开发资源,力求为学生提供适合的、感兴趣的、满足学习需求的学习资源。以支持和保障学习者开展自主学习,进一步完善和优化混合式教学。此外,“个性化特点”也包含教师的个性化,即教学内容属于教师个人知识体系的一部分,是原创的自我知识,而非仅仅是教材的描述性知识。高等职业教育是培养技能型人才的主要阵地,教师的自我认知体系中的隐性知识对学习者技能的养成起到很重要的作用,有助于帮助学习者深化对技术能力的认识和掌握,因此个性化微课的内容应是教师自我的认知产物,尽可能地将隐性知识以微课的形式传递给学习者。教师的个性化还意味着微课是教师自主开发的教学资源,了解整体的设计和开发过程,这也是当前我国教育信息化迈向融合创新发展的基本诉求。在“教育信息化1.0”阶段,大量的信息化培训使得高职院校教师的信息技术应用能力得到全面提升,高职院校教师已具备自主开发微课的信息素养和能力,这是微课进行二次开发的基本保障。

总的来说,个性化微课即符合教与学主体:教师和学生个性化需求。支持学生的个性化学习,包含教师的个性化特征,最终达到有意义学习的目的。个性化微课概念的提出不仅深化了微课的内涵,也扩展了外延。微课不仅仅只是单一的以微视频为形式的教学资源,还包括其他的符合学习者学习需求的多种学习资源与环境,比如“微习题”“微任务”“扩展材料”“微型学习空间”。其中“微习题”能够帮助教师获取学习反馈,有针对性调整教学过程;“微任务”帮助学习者理清对学习内容的认知路径;“扩展资料”包括各式媒体资源,是教师围绕微课内容提供地相关视频、文档、网址、论文等资源;“微型学习空间”是教师针对微课内容所搭建的微型学习空间,以促进学习者与学习者、学习者与教师、学习者与专家之间的交流互动,助力学习者的元认知发展。“微学习空间”的建立并不复杂,借助即时通信工具(QQ、TIM、微信)或社交媒体(微博、QQ空间)就能搭建。

二、个性化微课的设计与开发

本文以高職文秘专业“亚伟中文速录机培训教程”课程《初识速录机:坐姿、键位码、基本操作》微课为例,论述高职院校个性化微课的设计与开发,探索高等职业教育领域微课的可持续发展之道。

(一)选题选取

《初识速录机:坐姿、键位码、基本操作》微课内容选自高职文秘专业“亚伟中文速录机培训教程”课程。该内容属于基础知识与技能,一方面对学习者今后的技能养成有很重要的影响,另一方面高职学习者在认知过程中往往会忽视基础内容的重要性。此外,从知识类型上看,该内容既有动作技能型知识,也有工作原理型知识,有必要以视频为载体,可视化、动态化呈现教学内容的过程、细节。

(二)教学策略的选择

微课教学本质上属于有意义接受学习的范畴,其教学策略应以激发学习者学习兴趣和促进有意义学习为重点。对学习者而言,微课内容属于“新知”。因此在微课设计上采用“先行组织”和“基于问题”的教学策略来启发和诱导学习者开展认知活动。以类比的方式建立学习者的“旧知”与内容的“新知”联结,有利于促进学习者对新知的理解;以职业问题为导向,引导学习者建立初步的职业目标,刺激其开展进一步的认知活动。

在教学系统中,微课是微小精致的新一代课程之细胞。因此,微课的设计应以教学应用为导向,而非媒体应用。也就是说,微课的教学策略设计不能仅仅局限于在微课本身,而应扩展到整体的课程教学当中。在课程教学中,笔者坚持混合学习的理念,以微课为核心资源保障课前对基础性内容的自学成效,课上在多媒体、互联网技术组成的信息化环境中,教师和学习者针对基础性知识的疑惑点和课程内容的重点、难点进行合作探究,进一步深化和巩固知识。为此,笔者在微课中插入了与课堂教学相互联通的元素。比如在容易混淆的内容页面上添加信息提示,促使学生在线或在课堂教学中与同学、老师讨论;再如,在微课的结尾,会提示学生将不清楚的知识点或问题在“微学习空间”中列出,在线与同学、老师进行讨论。

(三)教学内容的设计

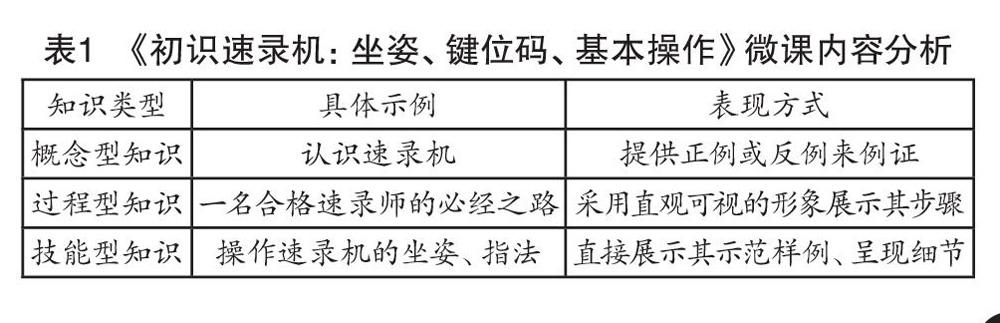

对微课内容进行分析,本微课具有以下的内容:概念型知识、过程型知识、技能型知识。从学生的已有知识出发,对于新的知识概念,提供正例和反例来例证。如在讲授认识速录机内容时,在呈现速录机的图片之外,还将计算机键盘与之进行细节化比较;对于过程性知识,尽量采用直观可视的形象展示其步骤。如在导入部分,为引导学习者成为一名合格速录师时,以可视化的形式呈现需要掌握的三大基本技能与知识,促使学习者对此问题在大脑中产生相关的图示,为接下来的学习奠定基础。对于技能型知识,选择直接展示其示范样例。如在讲授如何操作速录机内容时,直接采用视频录制的方式呈现示范样例,包括正确示范和错误示范,加深学习印象。并注重对细节的处理,呈现关键性的动作细节,巩固技能。

(四)开发过程

在开发过程中,笔者采用了PPT、万彩动画大师、Camtasia等“平民化”多媒体处理软件,这也是笔者在近几年的各级各类信息化培训中的个人信息技术应用能力提升的显性成效。这些多媒体工具运用起来并不复杂,利用“万彩动画大师”创建虚拟人物和场景,利用PPT对内容进行可视化设计,最后利用Camtasia将两者进行录制整合、编辑与输出。为保障微课的二次开发,笔者在开发过程中,将所有的素材、编辑文件都归纳到同一文件夹中,并以特定的标识序列对文件进行命名。除了微课外,笔者还针对微课整理了相关的学习资源。基于即时通信工具搭建了学习群,在其中发布相关的资料,包括对速录师的介绍视频、文档和行业发展报告。针对相关的知识点进行在线测验,向教师提供学习反馈,以为课堂教学设计提供真实可靠的参考依据。

三、总结

个性化微课概念的提出意味着微课重归学习资源的本质,促使助教型资源向“助学型”资源的转变。与普通微课相比,个性化微课的以学习者为核心的理念更明确,其外延更加宽广,其应用不仅局限于课堂教学,而延展为课程学习。因此,在设计和开发过程中应注重“以学习者为中心”进行选题、设计教学策略。分析教学内容,以可视化、动态化地呈现重难点,降低学习者的认知负荷。以系统观应用微课,搭配所需学习资源,夯实混合式学习基础。对高职院校的一线教师而言,在设计和开发个性化微课时应注意以下几点:第一,以课程教学带动微课设计,避免将微课(资源)与教学割裂开来。第二,對近年来在各级各类的信息化培训中所学到的知识和技能进行总结归纳,努力将其转换为显性成果。这也是“教育信息化2.0”时代对广大教师的基本诉求。第三,从职业教育教学规律出发,选择合适教学内容,不同类型的内容设计不同的表现形式,最优化降低学生的认知负荷。

【参考文献】

[1]郑小军,莫葵凤.个性化微课:微课可持续发展的新趋势[J].中国教育信息化,2019(2)

[2]林雯.微课教学设计的原则与三个关键问题探讨[J].中国教育信息化,2016(6)

[3]桑新民,谢阳斌,刘永贵,等.从热点中孕育新生态——高校微课发展报告(2016 年)[EB/OL].(2017-09-20)[2019-03-24].http://weike.enetedu.com/Weike2016/Report.

[4]杨满福,桑新民.对MOOCs浪潮中微课的深度思考——基于首届高校微课大赛的分析[J].教育发展研究,2013(23)

(责编 黎 原)