阿加乌的话语主题、修辞与语义:综合多元路径①

——《作为话语的音乐:浪漫主义音乐的符号学探索》(2009)评介

2019-03-09汤亚汀

汤亚汀

内容提要:阿加乌综合多元路径方法的音乐实例分析凸显出符号语义学学派日益强烈的解释主义倾向,其诠释的主观探索性,与其之前符号学分析所追求的所谓“还原原作品的本真性”的“科学性与客观主义”的实证主义大相径庭,更具接受美学理论和解构主义的异趣。

20世纪五六十年代之前,结构描写主义在语言学中占据主导地位,注重语言的形式结构,或忽略语义(如切分-分布的语言学派)或语义研究相当薄弱(如转换生成学派)。法国符号学大师罗兰·巴特等探讨了文本的语义学(semantics),叙事文本的语义(意义)如何被叙事结构生产出来,表意(signification)实践成为研究重点。②符号学这一语义-叙事倾向又由法国结构主义符号学大师格雷马斯而日益凸显出来。后来,语义学与阐释学合流,遂成为渗透各学科的显学。③

美国音乐学家阿加乌(Kofi Agawu)关于音乐符号学的两本专著④摒弃了传统的实证主义音乐分析,从语义学-阐释学出发,力图以符号学的方法去发现音乐结构里所具有的潜在意义。所分析作品的范围从古典主义延伸到浪漫主义乃至新古典主义。在阿加乌看来,分析程序应该是一种发现程序或探索程序,发现探索音乐的意义。

在前一部专著《玩转符号,古典主义音乐的符号学阐释》中,阿加乌认为音乐符号学有两大流派:分类学-经验主义流派和语义学流派。前者代表人物是纳蒂埃,后者流派纷呈,突出者如格雷马斯等;前者关注的是语言学符号如何用于音乐分析,后者关注话语如何生成意义。阿加乌在语义学范畴内,关注内向型意义-外向型意义,即关注结构意义-表情意义(表情意义也即修辞意义、话题意义)这样的二元对立模式。⑤

于是他建立了一个符号学模式,即“外向型指号过程”(extroversive semiosis)——话语主题(discourse topics),简称“话题”,属修辞范畴;以及“内向型指号过程”(introversive semiosis)——开始-中间-结束的曲式范型,属语法范畴。前者借用了拉特纳(L.G.Rat-ner)的“风格/话题”分析,后者受启于申克分析法。但也许受启于纳蒂埃⑥基于阐释主义的“内向所指”(intrinsic)和“外向所指”(extrinsic),那又可以追溯到音乐史上汉斯力克的绝对形式主义和瓦格纳的绝对表现主义之争。⑦关于这两种指号过程(semiosis,即语言中的表意过程)阿加乌是这样定义的:

这一符号学模式体现了结构符号和话题符号的互动。引用[语言学家]雅克布森的术语,这两种符号分别即“内向型指号过程”和“外向型指号过程”,在音乐里,前者主导后者。他认为前者是“每一个声音元素对应于其他元素的指涉(reference)”,后者是“同外部世界的指涉性联系”。

外向型指号过程的元素(如号声)通过音符的特定构型展现,因此可用纯音乐术语描绘这些音符(此即内向型指号过程——引注)。正是这两种指号过程这一始终存在的(coherent)流动性促成了从多层次减值(diminution)到一种历史风格——如敏感(sensibility,德语Empfindensamkeit)——的流畅进行,因而消除了结构主义阐释和指涉主义阐释的区分。或者说得更明白,话题和结构(即和声)构成一个连续统的两极,二者之间在交叠部分产生着互动。⑧

上述引文可以这样理解:即两种指号过程中,外向型的是表层,内向型的是深层(即申克的原型结构,Ursatz)。从表层到深层是还原过程(如申克分析法),从深层到表层是概念探索过程(如阿加乌所倡导的分析法)。两个过程重叠处即会有互动。

阿加乌在其2009年的新著《作为话语的音乐:浪漫主义音乐的符号学探索》中进一步强调并发展了其前一著述的思想和方法,更从音乐类似语言话语这个角度出发,进行话语分析;而且更强调作为话语的音乐“叙事”结构,即对“内向型指号过程”——内在意义——的探索,更具语义学-叙事理论的色彩。对浪漫主义音乐进行“探索”,而不像1991年前著那样仅仅对古典主义音乐进行“阐释”。本来“阐释”就具有不确定性,而“探索”(adventure)则更是“冒险”、突破传统的规范,大胆主观地挖掘内涵。可以说进一步抛弃传统曲式分析的实证主义,而走向阐释主义的主观“生成”乃至具有解构主义意义“延异”(différance,即挖掘之前所忽略的分析“空白”方面,以延伸意义)之异趣。下面先来看看有关“话语”的一般定义。

[话语]一般的意义是指文本(text,或语篇)或言说(utterance)的语段——大于一个句子的语言段——聚合成有意义的陈述段。更具学术性的说法是言说一个主题,借此言说的对象和实践获得意义。通过赋予具体对象和社会实践以意义的言语过程,及生产知识的过程,我们称之为话语实践。⑨

“话语有自己的单位,自己的语法,它超越句子,然而又由句子构成”(罗兰·巴特),它是派生于索绪尔的语言-言语的二分法又超越这一二分法的一个范畴。⑩

话语分析则是指:“语言研究的一种形式,探求文本的运作。研究话语各个层次及其相互关系。认为由规则主导的活动最终生成了意义,探求这些活动可以说明微观的过程。”⑪;这里的“微观的过程”也适用于音乐的内在结构,如下阿加乌就音乐话语的意义所言。

阿加乌的音乐话语的三个意义:

第一,最显而易见,音乐作品被视为一系列事件(event)。(通常一部音乐作品属于局限于历史与风格、相对于其表演传统的一套曲目。)事件可能是一种音乐姿态(gesture),一个乐思,一个动机,一种进行,或用更中性的词语,一个构件,一个短语,一个片段或一个单位,包括阿萨菲耶夫(Boris Asafyev)提出的“音调单位”(intonation units)。通常事件需要很有条理地展示出来。因此,把贝多芬的一部奏鸣曲或者李斯特的一部音诗看作话语,就是要把它作为由一系列彼此联系而承接的事件构成,整套事件才会给听众留下深刻印象。

第二,音乐话语的相关意义源于语言话语的类比。正如语言学家区分各种分析层面,把句子作为语言分析的单位,把一系列句子作为话语分析的领域,所以我们也可以把音乐作为“一系列句子”,这些句子本身是我们称之为事件的更小的有意义的言说(utterance)的积淀。音乐话语,在这个意义上,就成了包含这些句子的更大层级。音乐家通常所说的“周期性”,即一个乐段的意义取决于结尾点断的性质和分量。一系列乐段构成了作品的形式。曲式不仅包括那些标准形式,像赋格、回旋曲、小步舞曲、三声中部以及奏鸣曲等,而且具有难以表述的特质,即一首乐曲的所有元素——事件和乐段——在演奏过程中一起发挥作用,并显示出作品的独特性。

…………

因此,“话语”包括以前后一致的方式有序编排起来的整套事件,它反过来会在句子以上的层级起作用。近年来,这个概念又有了第三层意义,某种程度上是受后结构主义思潮的启发。话语变成了学科对话,包括哲学和语言学两大支柱,使得我们能够对研究对象进行[跨学科的]系统阐述。在这个意义上,音乐话语就包含我们谈论一部具体作品时提到的东西。在第三层意义上,话语就具备了元批评的功能。音乐结构本身自我评价,同时也在分析家的话语中构建。作品的内在评价(由作曲家的题记行为表征),以及分析家的外在评价,都被纳入话语分析中。⑫

作者进一步发展了其1991年古典主义音乐分析的二分模式,将之扩展为六条分析准则:1)话语主题;2)开始-中间-结束;3)高点与动态曲线;4)周期性(包括中断与插入);5)阐释模式(言语、歌唱、舞蹈模式);6)叙事性。“这些准则抓住了浪漫主义音乐的显著特征,因而能传达这些音乐的一些真实内容。”⑬

对比“1991模式”,作者只是把“内向型指号过程”加以扩展,增加了音乐进行的句法(syntactic)特点:曲线-高潮点(即3)与重复-不重复(即4);音乐阐释的特点(即5);而叙事性(6)则包括了上述各点甚至更多之外的特点。而“外向型指号过程”的话语主题(1)如上文所示,则被内化成音乐事件(即音乐本体的进行),同样“阐释模式”(5)也属被内化的主观性阐释,如作者所言,“正是在内在意义中,音乐语言才得以形成。因此,音乐语言的意义从产生之初就同时具有结构性和修辞性。在这个意义上,它们(内在意义)就比外在的联想更为主要。内在意义可以多方能指(signifier),或不确定能指,但是其语义领域却并非像不确定的外在意义那样可以无限能指。”⑭

该书最后四章是一系列个案分析,有些是例证前五章理论中的观点,有些是超出前五章的理论章节,有些则是与其他分析方法对话。首先讨论的是李斯特的交响诗《奥菲欧》(第六章)中的叙事线索,然后是对勃拉姆斯两部作品中乐句话语的研究:即他的《第一交响曲》的第二乐章和《钢琴间奏曲》119号第二首(第七章)。最后的个案分析是对马勒的《第九交响曲》第一乐章中叙事的连续性与间断性的研究(第八章),同时还有贝多芬的《弦乐四重奏》第一乐章(130号)以及斯特拉文斯基的《管乐交响曲》(第九章)。

探索音乐的意义

作者开篇明义地声称,本书主要目的在于探索音乐的意义:

本书是针对音乐分析的一次实际操作。我从音乐理论的学术视角出发探索音乐意义的本质,从而提出作为话语的音乐这一观点。我并非要提出有关音乐意义的新理论,而是通过借用众多现有分析理论,加入我自己的一些想法。⑮

他进而指出,“音乐和语言的意义(或指涉,reference)可以是外在或是内在的。在音乐中,内在意义占主导,而语言中则相反”,“对于区分音乐意义的不同模式,内在和外在是一对便利但是极其有争议的术语”。外在意义如:

瓦格纳的主导动机;蒙特威尔第、拉絮斯或亨德尔等人借助文字的音画(word painting);李斯特或施特劳斯音诗中的叙事性描绘;以及舒伯特歌曲伴奏中的文字意象的表达——这些都是外在或图像(iconic,皮尔斯用语——引注)意义的指涉。例如,主导动机承载着指定的意义(assigned reference)。音画中,作曲家找到——常常发明——一种非音乐本体的图像符号。根据这些“音乐-语言词典”,作曲家和听众用具体方式限制音乐元素,这样音乐听起来就像某个事物。尽管对于听众来说,这种规定并没有排除其他意义,但是减少了意义潜在的多样性,指引观众主动达到相关的意象,叙事或思想。因此,外在意义依赖多层的惯常的含义。

同样,内在意义也是基于对于惯常的含义的认识,但是由于我们经常把对这样的认识视为理所当然,因此我们更容易认为内在意义是针对本体内部的,并具有直接意义。属七和弦导向直接或延迟的主音,升高的旋律线留下的空隙由级进下行旋律补充,开始处的利都奈罗(即器乐前奏——引注)预示了对比性独唱的出现,或是开始处的半音音高就具备了随后用等音再诠释的所有潜在的可能——这些都是内在意义的例子,这种意义不用依赖于外在的非音乐知识,显然就能理解。⑯

然而,作者又部分否定了1991年著述中对外在-内在这样的二分法。他认为,

外在-内在这种二分法最终是错误的,因为不仅内在意义基于某些惯常的结构,而且其作为“内在”意义的地位,在我们理解其能指作用的那个时刻就在不断改变。这种情况要求具备外在知识——或者,至少是惯常的知识——才会期待属七导向主音;它也同样能够很容易导向下中音;同样,基于其位置以及声部进行情况,其导向过程就需要相应改变。尽管一些理论自称其中心结构的来源是自然——例如大三和弦或是协和概念——但是直到加入文化因素,自然才具有意义。(即源于卢梭关于音乐的自然-文化二元论——引注)那么,外在-内在这种二分法所信奉的只是表面的而非真实的对立关系。的确,这类二元对立在文献中很常见,如主观-客观,语义-句法,音乐内-音乐外,外向-内向,非同源-同源,离心语义-向心语义,表情-结构以及阐释-分析。这些二分法可以作为探索音乐意义的出发点,作为创立临时分类学的工具,所以它们可以帮助我们给一部作品的基本特征分类。但是除了分析的最初阶段,这些二分法必须谨慎使用,因为关键问题不是一部作品是否具有外在或是内在意义,而是在什么情况下会使用哪一种意义分类。⑰

阿加乌所谓的“借用了音乐符号学的一些基本概念”,其实只是运用了两种较为成熟的音乐符号学方法,即分别来自语言学家乔姆斯基的转换生成法和语言学家雅克布森-哈里森的切分-分布法(纵聚类法),在音乐分析领域,分别以莱尔达尔-杰肯多夫和纳蒂埃为代表。⑱阿加乌的发展在于:对于生成法,基于申克从和声出发的还原法,提出了比较简化的和声生成模式;对于纵聚类法,将原来局限于旋律的分析,扩展到几乎音乐的所有元素,如音高、节奏型、旋律音型乃至和声。对于生成法,作者把这一分析作为表演和作曲方式的看法颇具阐释主义的色彩:

如果我们认为分析是一种表演方式,或者一种作曲方式,而不是揭示内在真理并参与解码的方式;如果我们认为音乐作品产生于实践和对音乐材料的处理,而不是产生于实践后的一种总结性陈述;如果我们认为分析是为了达到一种不确定性,一种思维灵活性,不仅可以观察到风格和历史中相对不那么重要的因素,而且可以从长期致力于结构分析并通过不同方式研究其元素而得到极大快乐。⑲

“达到(意义的)一种不确定性”,挖掘“不那么重要的因素”,这些都颇具解构主义的破解“逻各斯中心论”——即挖掘长期被忽视的那些因素——和意义“延异”论色彩。尤其是,这样的探索在于将音乐分析从所谓“纯客观”的实证主义转向了带有主观色彩的阐释主义。

作者进一步指出了意义的流动性和偶然性,他指出:

提出这种非主流的观点是为了以一种开放式的姿态看待分析;鼓励严谨地猜想音乐意义,因为音乐意义在产生之初就具备了某些核心特征,而它的终点必定通往更丰富的解读。

不是直接给出一种巧妙的关于意义的解释,而是鼓励读者通过假定某种重构或生成过程来探索他们自己对意义的解释。本书最为重视的是理解的路径而非最终意义。这种态度使我的分析充满极端的偶然性;即使在这些分析产生之初就允许其多方发展。这种灵活性发展——与彰显基于传统的严格分析模式相对——必定会引发这样的质疑,即牺牲了某些严格性。⑳

意义具有偶然性。它们产生于表演的现场,并由在特定文化背景中通晓历史的个人以批判的眼光而形成。有关音乐本体论的基本问题从来没有得到明确的答案。音乐是什么,如何表达意义,意义是什么,我们为何首先关注音乐的意义:这些问题并非要求明确的答案,也不要求有一个跨历史时期的归属,而是时常出现以使我们保持敏锐和真诚。随后就要考虑,历史、文化和传统因素会影响对意义的探索,无论作品具有晚期风格,表达主观性,还是再现作曲家生活年代那个社会的风貌。尽管这种诠释可以保持对话体的框架,以确保意义的初始性,并且对于后人所加的评论,既不忽视也不听之任之,但是所有诠释的定论都基于当今的理解。当今的听众决定一切。㉑

这些话令人想起符号学大师罗兰·巴特的名言“作者已死,读者诞生”以及他所谓的读者“可写作的文本”。阿加乌一开始就将自己的分析置于听众的视角,带着听众发现音乐叙事的逻辑,并探索按照这样的逻辑生成新的叙事的可能性。换言之,即关注所谓的诗学(poetics,或译作“语艺学”),即“关注语言形式的表达,研究意义产生的条件,重心转向读者和阅读过程,考虑阅读和阐释规则,从探索个别文本转向阐释的普遍原理,或普遍语法”㉒。阿加乌也这样说:

理论上,我还借用申克、拉特纳、阿多诺以及普通音乐符号学领域的观点。我的视角绝对是听众的视角,但不是“纯粹的”听众,而是无论是真实还是想象的创作和表演活动都会影响其听赏的那类听众。我认为我的最终目的是作品本身,而并非它们的相关理论。㉓

阿加乌音乐符号学分析方法之一:生成法

前文已提及,阿加乌的音乐符号学方法之一是借用申克-乔姆斯基的从背景到前景的生成法,主要反映在他的第四章“通向自由结构之桥”中。如他所言:

我采取了一条更为有趣的途径来理解音乐,那就是,从音乐内部来探索浪漫主义音乐。我把简单原型假设为作曲的起源,这些原型隐伏在更为复杂的表层构型之后或背景中。这一做法表现为一种挑战,即把音乐作为语言来谈论。尽管我没有试图建立一套包罗万象的、稳定的、语境不变的意义,但是生成法具有意义已经受到关注。意义就在具体的操作之中,在这种情况下的操作包含了对音型、原型结构或原型的详细阐释。㉔

具体而言,我通过引用申克在《对位》(1910-1922)中的一个主要隐喻引入我对这种思维方式的探讨。我们常通过和声和对位原型来分析作品。因此,一部作品被看作一个层级结构,而从背景通往前景之途被看作音乐内容的逐步具体化。㉕

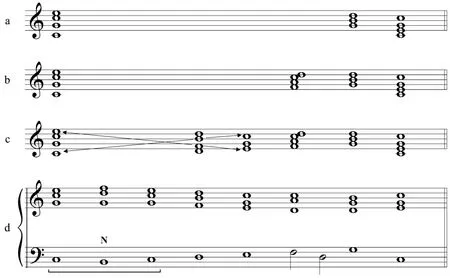

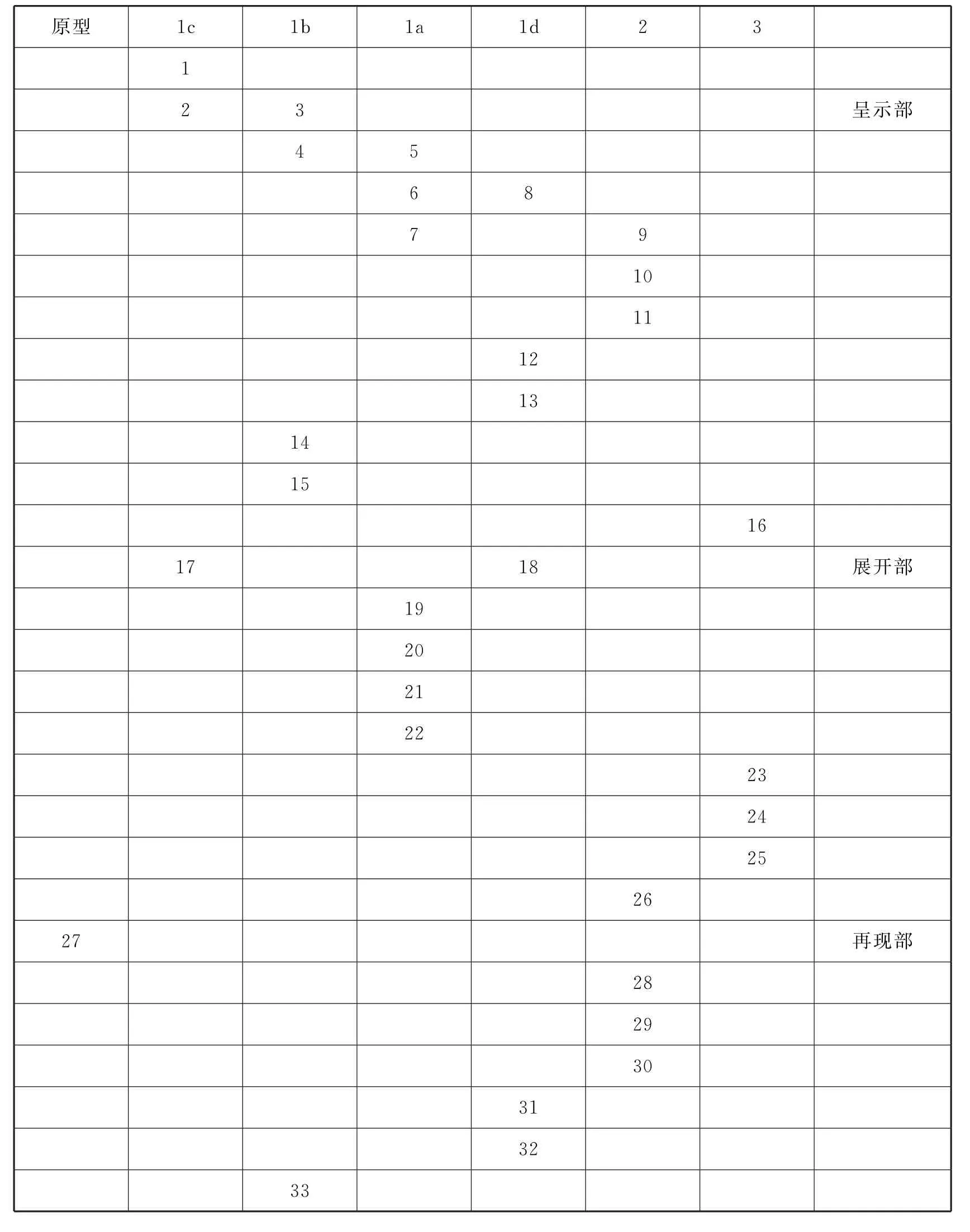

阿加乌所借用的申克的生成程序如下:a.白符头进行的原型;b.增加下属类和弦;c.增加另一种流动低音线条;d.延长原型。㉖

谱例1

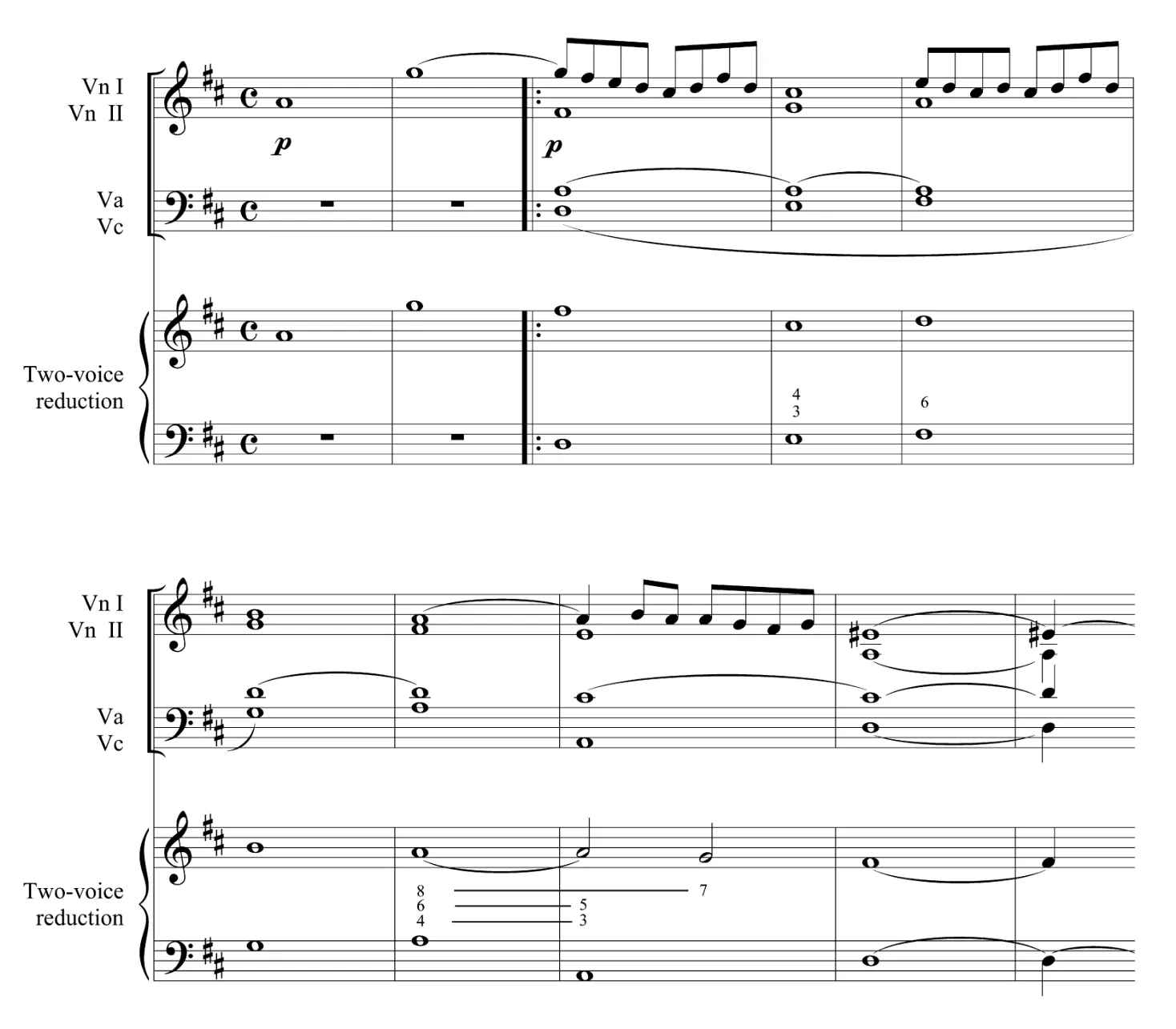

具体到作品,这里列举的是阿加乌对施特劳斯《早晨》(作品27,第四首)的第1-16小节进行的生成法分析。阿加乌认为三个简单的和声技法生成了这个乐段。首先就是I-ii6-V的开放进行(第1—4小节),即一扩展的半终止。d就是将a、b、c中的无节拍的材料,进行时值扩展,变为四小节的乐段,还包括一个半音经过音。第二个技法是与开始部分相对应的结束部分的进行,即一个扩展的完全终止(第13—16小节)。第三个技法就是属和弦的延长(第5—12小节,中部),其中第9-12小节基本上是第5-8小节属和弦延长的延续,是和声上的模进。㉗

谱例2 施特劳斯《早晨》,作品27之四,第1-16小节

阿加乌同申克的区别:

阿加乌借用了申克分析法,不过是颠倒了申克的陈述顺序,变成从背景到前景。如他所声称:

我希望更为强调(结构主义的)生成方法而非(申克)还原方法。换言之,我希望鼓励学生从抽象层面推导出具体层面,从一个原型推出作品独特的呈示,从背景到前景。不是考虑去除一部作品中的装饰成分的规则,而是逆向考虑会更为有效:即如何丰富一个单纯的音乐框架以到达成熟的前景。当然,我们不知道从哪个背景开始进行,除非我们已经知道我们的目标是什么前景,因此生成和还原方法就必须互相以对方来界定。然而,从严格教学法的观点来看,生成方法具有某些优点。找寻富于想象的、风格恰当的方法,比方说如何按照舒伯特、勃拉姆斯或马勒的音乐,生成I-V-I的进行,依我看来,比单纯在作曲家的作品中发现这种进行更有益处。生成方法以想象的作曲过程,促发了移情作用;其中最好的莫过于可以真正洞察具体创作过程是如何运作的。㉘

他所讨论的所有例子中和声动力都是源头(originary),因此把和声与原型结合在一起。其生成法“类似申克的基本结构(Ursatz)的主导乐思,用功能性的下属类和弦装饰这些乐思,使原型结构具有在特定作品的[分析]过程中还原(reductive)的作用”。㉙

因而对于这种方法,阿加乌的评价是,“由于生成方式鼓励积极变形,因此它更是一种生产方式(productive)而非还原方式,这一方式保留了音乐作品的客体地位,同时可以说明、规定、有限地修正。其次,与前一点有关,因为生成方法不是锁定在某些路径中——可以想象还有其他可选择的桥梁——因此分析就要求在推测作品来源时允许进行即兴破格发挥”㉚。

阿加乌音乐符号学分析方法之二:纵聚类法

第五章“纵聚类分析”基于音乐的重复性。“这种方法涉及所研究的任何音乐作品都固有的重复性那种特性,引导读者选择结构上有意义的单元,并且思索由一系列重复单元所穿越的叙事路径。纵聚类分析家事实上采取了一种刻意单纯的姿态,不去考虑无数假定的因素,因为那些因素会妨碍我们分析浪漫主义时期的曲目。”㉛他进一步富于创意地将纵聚类法和生成法加以整合贯通为“重复性和连续性的角度”,即纵聚类与横组合的方法:

尽管对于从严格对位到“自由作曲桥梁”(第四章)的研究取决于分析家对调性作曲基本语汇的熟悉度,但是,第五章纵聚类分析基本上最小化了——但绝没有消除——对这种知识(对调性音乐基本语汇的熟悉度——引注)的依赖性,这样就能从更直觉的视角研究作曲。用纵聚类和横组合思考,本质上就是以重复性和连续性的角度来思考。在这种态势下,一部作品就可以理解为一系列重复的事件(或单元或片段),这种重复的系列事件表现为完全的或不完全的重复。事件和它们连续的本质之间的联系指引着我们构建意义的方式。㉜

采取纵聚类方法还会有其他收获。分析家通过展示语境界定的事件,他们重新构筑了一套表现作曲家如何“言说”的音乐词汇表。随后,也把这些事件排列成聚合体,这样就既把作品作为逻辑形式又作为时间形式进行阐释。关于调性结构的传统分析(例如,在申克的声部进行图表中所阐释的那样)往往强调曲式的时间呈示;纵聚类分析迫使我们同时也考虑非时间的逻辑形式。例如,如果我们问,一个给定单元最为简单和最为复杂的形式出现在哪里——在作品的开始、中间还是结束处?——我们会发现:往往从简单到复杂并界定了逻辑形式的顺序,并不一定与横组合链条中的时间顺序有联系。这两个领域间的不一致性比我们目前所认识到的更具广泛性和基础性。简言之,通过从纵向和横向范畴——即,同时从x和y坐标——以及从材料的时间和非时间顺序之中吸取洞见,这样纵聚类分析可以展示广阔的前景,我们可以从中观察调性过程,并且从中推断出音乐的意义。㉝

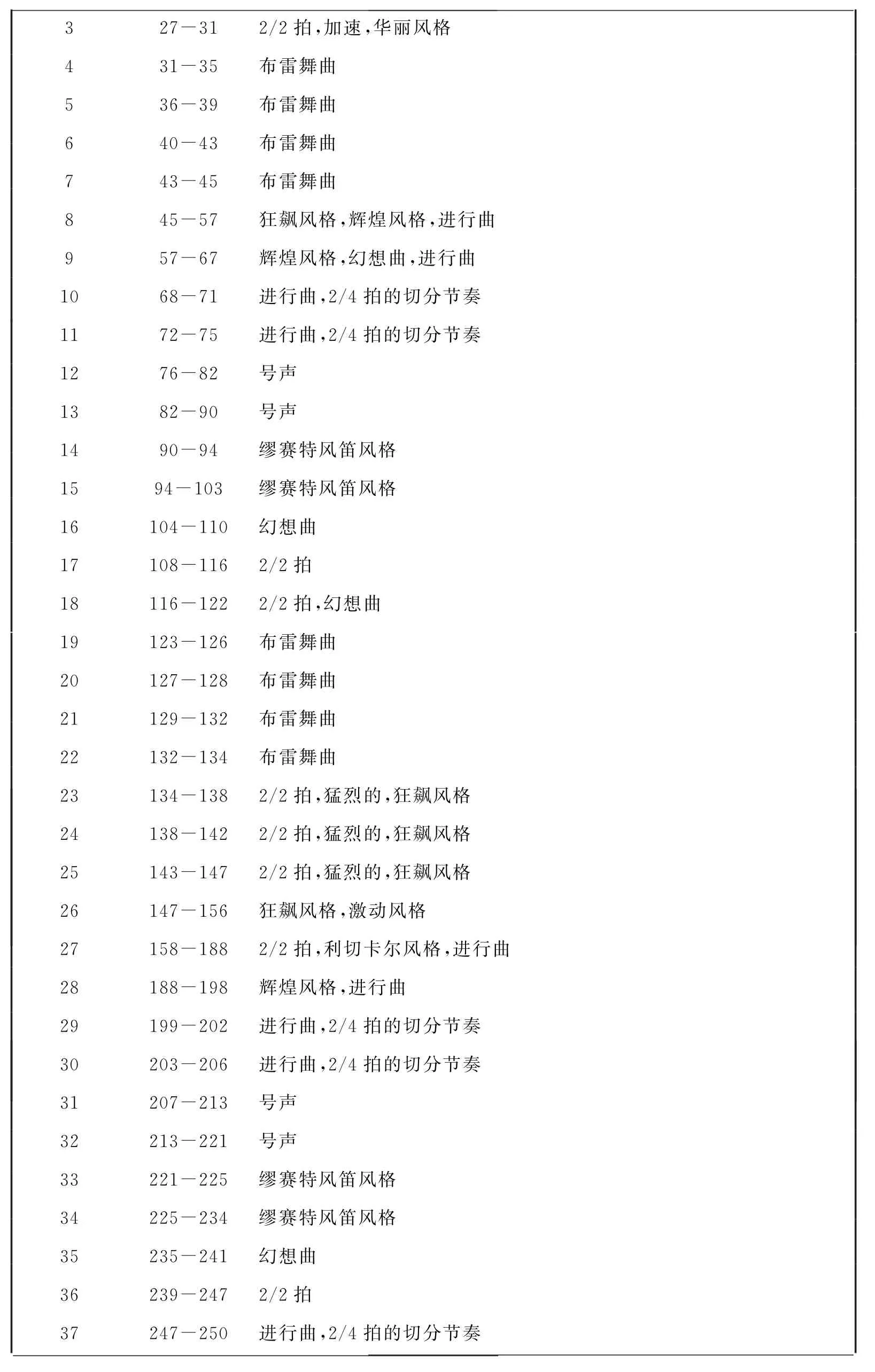

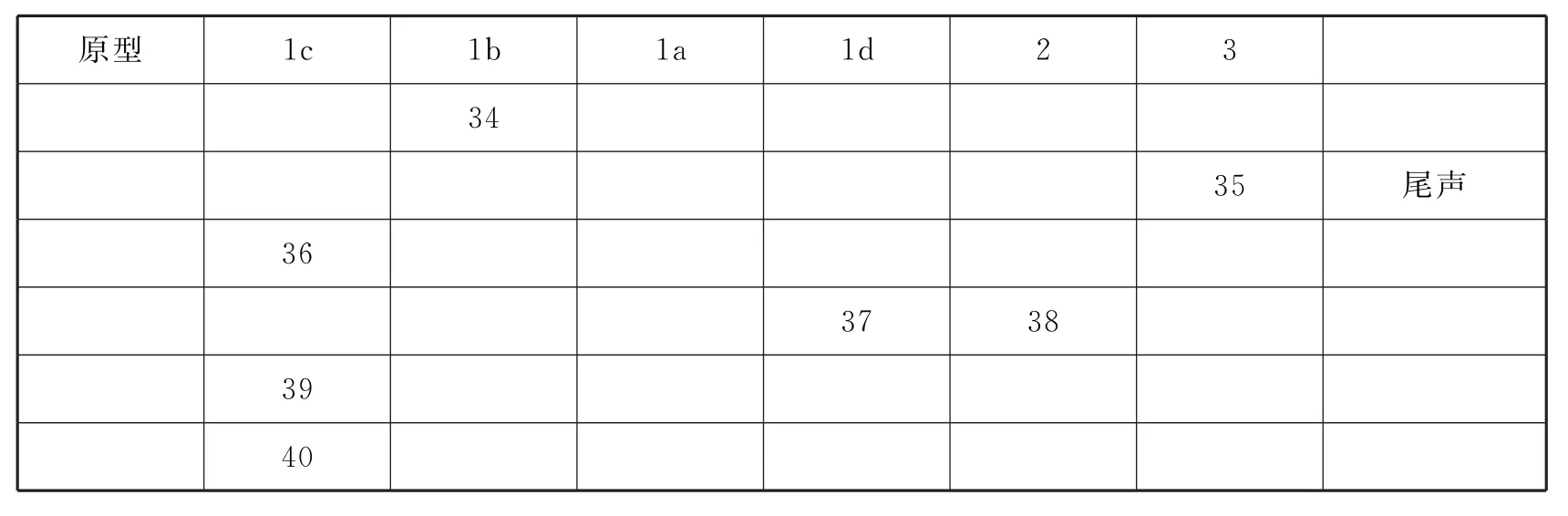

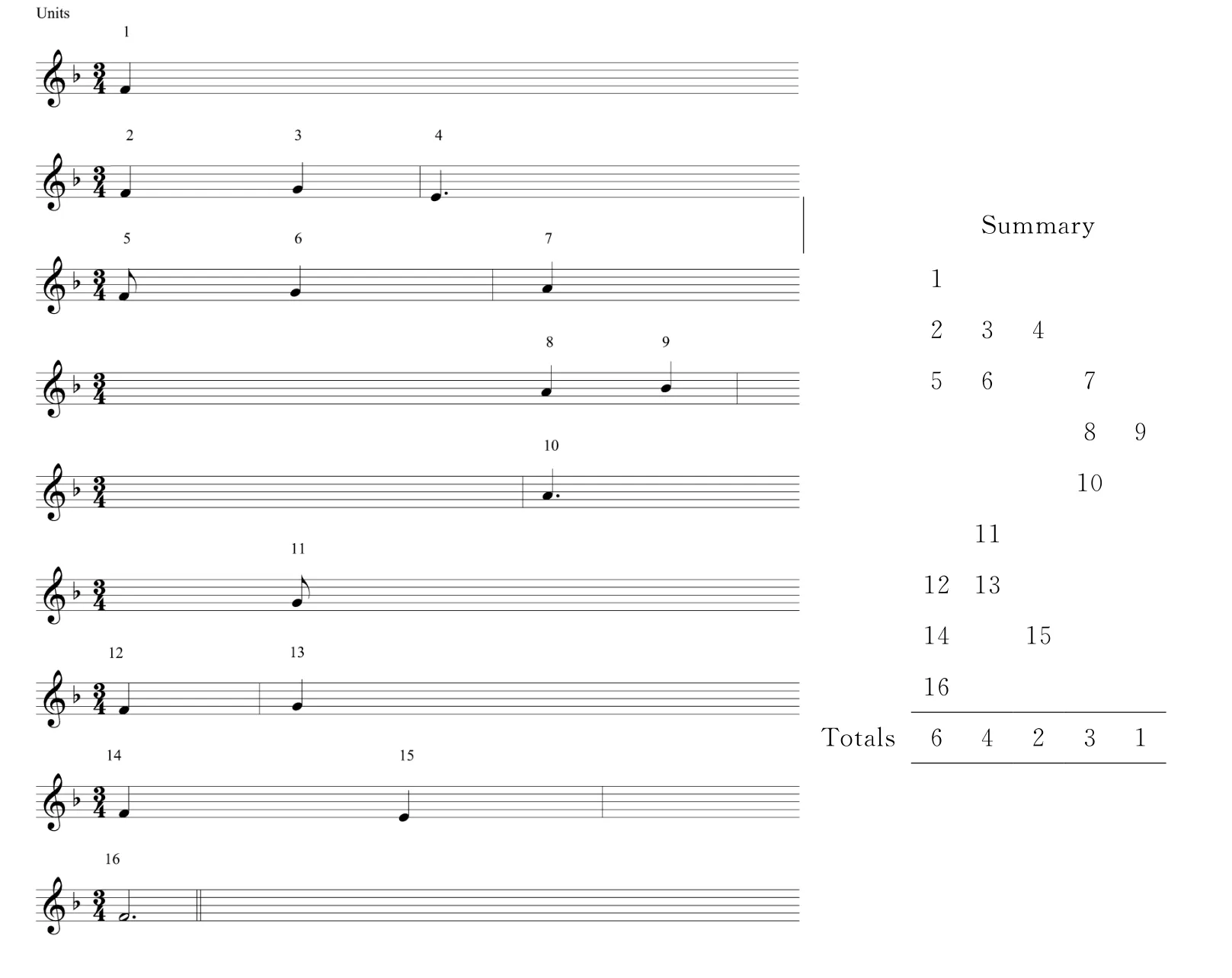

例如对贝多芬D大调弦乐四重奏(作品18之三,第一乐章)分析的总结呈现出多义性,㉞即非时间形式的逻辑形式:该乐章可切分出40个单元。可以此评估由重复传达出的纵聚类过程和暗含在奏鸣曲式常规叙述中的线性或横组合过程二者之间的关系。

作品由18世纪常见的大量简单的二声部进行所组成,并具备调性系统的基本话语。通过切分分类,基本上有三种原型:I-V-I,I-V,V-I:

(1)完整的I-V-I进行模式1,有四种变体a,b,c,d。

1a(七个单元),小型的布雷舞曲音调,是成群出现的(单元5、6、7和单元19、20、21、22),从这点来看,它类似于单元2,I-V进行的开始;

1b(六个单元),加速的2/2拍,在展开部分完全消失;

1c(七个单元),主要是2/2拍的材料,是乐章的开始和结束,同时也是展开部和再现部开始的标志。它像是一个支点(fulcrum),它的七次出现可能被理解为是在表示回旋曲式。

1d(六个单元);

(2)开放的或I-V的模式2(八个单元);

(3)结束的但并非封闭的V-I进行模式3(六个单元)一个扩展了的终止,它在呈示部、展开部、再现部中出现的位置大体相同,这一点与1c的功能相似。

谱例贝多芬的《D大调弦乐四重奏》(作品18,第三首,第1-10小节,即1c),缩减为二声部。

谱例3㉟

在另一个层面,我们可能会说,这个乐章的基本过程是变奏的过程(而非奏鸣曲式),因为,从深层的意义来看,模式1a、1b、1c和1d是同样的基本和声-对位进行的变体。由于轮廓性的主题是探索主题、和声、调式以及音型的基础,从这点来看,这个乐章又不是主题与变奏。然而,变奏技法在更为明显的奏鸣曲式过程中使用。那么,显而易见的是,纵聚类分析可以提供一些不同的叙述。

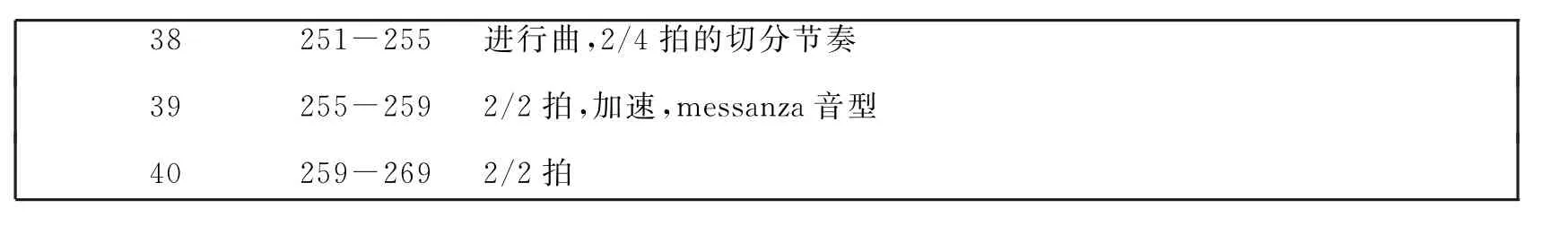

表1 ㊱ 第一乐章的结构单元和话题指涉

3 27-31 2/2拍,加速,华丽风格4 31-35 布雷舞曲5 36-39 布雷舞曲6 40-43 布雷舞曲7 43-45 布雷舞曲8 45-57 狂飙风格,辉煌风格,进行曲9 57-67 辉煌风格,幻想曲,进行曲10 68-71 进行曲,2/4拍的切分节奏11 72-75 进行曲,2/4拍的切分节奏12 76-82 号声13 82-90 号声14 90-94 缪赛特风笛风格15 94-103 缪赛特风笛风格16 104-110 幻想曲17 108-116 2/2拍18 116-122 2/2拍,幻想曲19 123-126 布雷舞曲20 127-128 布雷舞曲21 129-132 布雷舞曲22 132-134 布雷舞曲23 134-138 2/2拍,猛烈的,狂飙风格24 138-142 2/2拍,猛烈的,狂飙风格25 143-147 2/2拍,猛烈的,狂飙风格26 147-156 狂飙风格,激动风格27 158-188 2/2拍,利切卡尔风格,进行曲28 188-198 辉煌风格,进行曲29 199-202 进行曲,2/4拍的切分节奏30 203-206 进行曲,2/4拍的切分节奏31 207-213 号声32 213-221 号声33 221-225 缪赛特风笛风格34 225-234 缪赛特风笛风格35 235-241 幻想曲36 239-247 2/2拍37 247-250 进行曲,2/4拍的切分节奏

38 251-255 进行曲,2/4拍的切分节奏39 255-259 2/2拍,加速,messanza音型40 259-269 2/2拍

表2 ㊲ 第一乐章中所有40个单元的和声模式聚合体展示

原型 1c 1b 1a 1d 2 3 34 35 尾声36 37 38 39 40

阿加乌音乐符号学分析法的意义

“修辞”是阿加乌这两部著作的一个关键词。可以从修辞的角度来解读阿加乌这两部符号学著述的意义所在。因为文化批评意义上的“修辞”,是“根据意义的表层和深层之间的张力,揭示了语言和解释之间的相互作用”。㊳作者在1991年著述中强调了修辞与语法之间的差异:“需要理解带有表意(signification)的指涉表层和其赖以生存的对位背景(深层)之间的辩证对立(dialectic)。”㊴在2009年著述中,他则指出,“正是在内在意义中,音乐语言才得以形成。因此,音乐语言的意义从产生之初就同时具有结构性和修辞性。在这个意义上,它们(内在意义)就比外在的联想更为主要。内在意义可以多方能指或不确定能指,但是其语义领域却并非像不确定的外在意义那样可以无限延伸。”㊵在具体分析中,阿加乌除个别例子外,更加强调的正是内在的结构和修辞所带来的内在意义。下面先来看看语言学中的修辞的解构意义。

使用言辞的技巧。修辞不但令意义生色,也塑造了意义,在日常的文本符号系统里起作用。任何言语都既可以根据修辞意义来解读(即语言的“诗性功能”),也可以按照字面意义解读。修辞必须通过形象来置换相关意义。词汇实际上就是比喻,通过将其转化为抽象的约定俗成的符号,对物体或观念进行置换。

文本是一个复杂的意义结构,或者说是语言的有机整体,文本分析要密切联系其修辞手法。以前人们把语言看作转录事实的中立的媒介。但文本只是运用修辞技巧操纵语言,而使语言变得不那么透明。㊶

音乐修辞的一般定义是:连贯使用的音型和形式编排,以达到音乐预期的审美和心理效果。㊷犹如阿加乌在其1991年的书中所定义:“‘音乐修辞’的定义须考虑周期型组合的规范,涉及和声、节奏、织体、旋律和表演等。”㊸广义地看,雅克布森认为,纵聚类是因相似性的重复而可以置换的隐喻,横组合是线性、邻接性的转喻,因而也都成了修辞手段。可以说音乐符号学比较成熟运用的两大分析法都可归于修辞范畴。就阿加乌的分析而言,即从和声背景出发形成音乐前景的生成法,以及结合生成法的多维纵聚类法。

德里达认为语言都是修辞性的,因为语言的一个显著特征就是意义的流动性,那是他的解构主义理论一个重要组成部分。万物都是文本,任何一套符号都可以当作一种语言机制来研究和解释。解构就是去揭示文本如何质疑自身。万物皆文本,都可自行拆解,对文本的探讨还有许多未曾言说的空白。修辞遍布于语言之中,构成了文化结构的基础。语言和意义无法遏制,它们不断溢出边界。如阿加乌在第五章纵聚类分析所举的例子《神佑吾王》,分别对其音高、旋律型和节奏型进行了不同切分的纵聚类分析,各自强调了不同的音乐布局,有助于听赏中对不同意义的理解。

谱例4 《神佑吾王》的旋律原型㊹

阿加乌将每个音符用阿拉伯数字编号,将相同的音高列在一个纵列中,不同的音高按照时间次序依次从左到右列出。如,作品第一小节的音高分别是FFG,因此,在纵聚类图表中F就形成一个纵列,列在最左边,第二个音也是F,与第一个相同,因此,要列在其正下方,而第三个音是G,与前两个不同,所以按照时间顺序,将它列在第二个音的后面。因此,纵聚类图表的读法是:从左到右,相同的单元换行。在下图的右上角,作者把单元的编号单独列出,这样,就可以很直观地看到,第一个纵列,也就是单元1(即音符F),出现频率最多,作品是从1的呈示,经由7—11的偏离,最后得以回归。全曲是围绕单元1这一纵列的展开和回归。此外,我们还能看到,这首曲子还有另一个中心,那就是7、8、10,但只是出现了一次,却再没有重复过,而这三个单元也恰好处于全曲的中心,并且包含了全曲的高点。因此,这个作品的整体的线性布局就是,乐曲从一个单元组(1—6)偏离,到达了另一个单元组(7—11),然后又回到了最初的单元组(12—16)。

谱例5 《神佑吾王》音高的纵聚类结构㊺

阿加乌又将乐曲的旋律按照小节数进行标记,不再是按照单个音符切分,而是切分成与小节线一致的单元组。单元1和3是级进进行,单元4和5是三度下行。我们从一个音型开始(单元1),随后是其对比音型(单元2),之后回到单元1,接下来又是另一个音型(单元4),然后下二度重复,最后到达稳定的单元(单元6)。整首乐曲就是通过被单元2打断的单元1和3与没有被打断的单元4和5之间进行对比,从而让我们体会到,音乐中的重复有助于表达即将到来的结束。

谱例6 基于旋律轮廓线的《神佑吾王》的纵聚类结构㊻

谱例7 基于节奏模式的《神佑吾王》的纵聚类结构㊼

从以上三种不同的纵聚类切分角度可以看出,通过对不同特征的强调,我们可以对作品有多种解读。每一种视角都会提供一种新的听赏方式和批评功能。而这些不同的切分方法,也体现出了音乐分析的多解性和开放性。它让我们看到了作品不同的侧面,从而,对作品有全面的理解。甚至,听众完全可以打破任何听赏方式和模式,从自己的听赏中认为最直观的元素切入,再进行下一步分析。总之,分析的途径是多样的,并且是个性化的。㊽

除了意义的差异,德里达的“延异”也包括延迟的含义。从最小音位出发,一个符号并不只是联系着另一个符号而是联系着众多的符号(如cat不止联系着rat,还联系着mat、sat、can、bat等)。西方哲学一直在竭力捕捉意义的延迟。语言的置换特征(以修辞为代表,如纵聚类)一直被一个普遍性的概念——逻各斯(logos),它指一个统一的中心——逼得走投无路。西方思想从根本上来说就是逻各斯中心主义。如语音中心主义,即言语对文字的压抑。文字受到猜疑,因为它与修辞紧密相关,而修辞技巧会扰乱事物的连贯性和逻辑性。㊾

如之前所举贝多芬《D大调弦乐四重奏》第一乐章,其原有的奏鸣曲逻辑被纵聚类这样的修辞分析解释为具有回旋曲主题与变奏的特点;而其用文字描述的风格话题的连贯性,与形式话题不一致,即被这样的符号学修辞分析所打乱。

文本具有形式和内容这样的二元对立,也反映了逻各斯中心论,即内容对形式的压制,在形式主义和结构主义之前,内容的价值是有待发掘的。但这个模式现在颠倒了过来,与形式相比,内容是第二位的,文本的意义同其所使用的修辞技巧是一致的。这样,内容成了外在的东西,而形式反成为内在因素了。只有联系文本的语法特征来分析,修辞的角色才会凸显出来。㊿阿加乌的语义学-符号学的音乐分析正反映了形式“反客为主”的潮流,形式修辞可以产生以前受到压抑的不同意义。

再看阿加乌的六条准则,就内容与形式而言,总体性质是其叙事性,话题是叙事内容,阐述模式是叙事风格(言语性-歌唱性-舞蹈性),开始-中间-结束、高点和周期性是叙事句法(语法)即形式。就修辞而言,话题和阐述模式是用语言对内容所进行的修辞,句法即音乐形式本体的修辞。但在阿加乌,话题经常超越拉特纳的那种用文字表达的风格式话题,而变成了音乐话语的主题(subject of music discourse),即音乐形式的话题。从外向型的指号过程转变为内向型指号过程。如上所举贝多芬的作品中有三大话题形象即模式1、2、3、4,而话语1又有标以a、b、c、d的四种变体形象。似乎可以说,阿加乌的思想具有解构主义的倾向。

注释:

①本文节选自笔者为本院音研所2009年度课题所编著的《音乐符号学分析引介》一书的第八章。

②汪民安主编:《文化研究关键词》,江苏人民出版社,2007,第458页。

③关于音乐符号学的学科背景概要,可参见以下

本文附录中的“内容提要”。

④Agawu,Kofi,Playing with Signs,A Semiotic Interpretation of Classic Music,Princeton University Press,1991;Agawu,Kofi,Music as Discourse,Semiotic Adventures in Romantic Music,Oxford University Press,2009;张耀文翻译,汤亚汀校订,2010。

⑤关于内向型意义-外向型意义,即结构意义-表情意义这样的二元对立模式,可见下列引文:

音乐学话语密切相关的两大倾向是:形式主义思维,以及音乐意义的分类,亦即内部表意(signification,音乐声音指涉其他音乐声音)和外部表意(音乐声音指涉非音乐实体)。

这两种倾向互相相关,形式主义思维表现为内部表意优先于外部表意,或如迈尔(Leonard B.Meyer)的研究《情感与音乐意义》(Emotion and Meaning in Music,1956),试图从理论上说明外部表意如何包含在内部表意之内。迈尔划分出形式主义的音乐意义叙述和指涉叙述,他的立场是两个极端之间的妥协,他称为“绝对的表现主义”(absolute expressionism):认为音乐意义联系着一首乐曲的形式因素,但这些因素及其相关过程连接着某种情感(emotional or affective)回应。

这样的研究称为“音乐与意义的话语”,可追溯到20世纪60年代初,用理论概述语言和音乐的差异,如西格所言,(西方)音乐交流仅仅限于内部表意,外部表意还处于初级阶段。

研究两类音乐表意在近年来广泛出现,虽然还是有不少研究专注于内部表意,如柯克(Wilson Coker)的《音乐与意义》(Music and Meaning,1972)采取了汉斯力克的形式主义立场,认为内部表意比外部表意更为重要,但也多少承认后者的存在。而坚持外部表意的重要性、质疑形式主义思想,最早的研究见于塔格的专著《科亚克,电视音乐50秒》(Kojak,Fifty Seconds of Television Music,1979)。

20世纪80年代末,外部表意受到更大关注,1989年,音乐符号学大师纳蒂埃总结了音乐符号学的发展,提出要平衡对待这两种表意。

虽然纳蒂埃的早期研究以及关注所谓的中性层—音乐内部关系是阿加乌称为“硬符号学”(hard semiotics)发展的关键,但他后期的研究描绘出外部表意这种更为广阔的音乐符号学。近二十年,人们更为关注音乐的外部表意的重要性,开创性的研究如莫奈勒(Raymond Monelle)的《音乐的感觉》(The Sense of Music,2000)和《音乐的话语主题》(The Musical Topic,2006),以及洛(Melanie Lowe)的《古典交响乐中的乐趣和意义》(Pleasure and Meaning in the Classical Symphony,2007),他们的概念——音乐是相关文化世界的组成部分,促进了纳蒂埃倡导的音乐表意的平衡。

引译自Ben Curry,“Resituating the Icon:David Osmond-Smith’s Contribution to Music Semiotics”,Twentieth-Century Music,Vol.9,Special Issue 1-2,Cambridge University Press,2013,pp.177-200.

⑥Jean-Jacques Nattiez,Music and Discourse,Toward a Semiology of Music,Princeton University Press,1990.

⑦参见汤亚汀:《文化·符号·语义·认知——纳蒂埃<音乐与话语,关于音乐符号学>述评》,载《音乐艺术》,2001年第1期。

⑧同④,1991,第23-24页。

⑨Chris Barker,The SAGE Dictionary of Cultural Studies,London SAGE Publications,2004,p.54,55.

⑩赵一凡、张中载、李德恩主编:《西方文论关键词》,外语教学与研究出版社,2006,第223-224页。

⑪;同⑨ ,第55页。

⑫同④ ,2010,第4-5页。

⑬同④,2010,第7页。

⑭同④ ,2010,第184页。

⑮同④,2010,第1页。

⑯同④ ,2010,第20页。

⑰同④ ,2010,第20-21页。

⑱参见汤亚汀:《音乐分析:语言学模式的兴衰》,载《中国音乐学》,1992年第4期。

⑲ 同④,2010,第3页。

⑳ 同④,2010,第3-4页。

㉑ 同④,2010,第1-2页。

㉒同⑩。

㉓ 同④,2010,第1页。

㉔ 同④,2010,第125页。

㉕ 同④,2010,第7页。

㉖同④,2010,第96页。

㉗张耀文:《评<作为话语的音乐>》,上海音乐学院硕士学位论文,2010,第103、291-292页。

㉘同④,2010,第87页。

㉙ 同④,2010,第123页。

㉚同④,2010,第124页。

㉛ 同④,2010,第7-8页。

㉜同④,2010,第125页。

㉝同④,2010,第128-129页。

㉞同④,2010,第143-158页。

㉟同④,2010,第144页。

㊱同④,2010,第145-146页。

㊲同④,2010,第146-147页。

㊳D.卡瓦拉罗著,张卫东等译:《文化理论关键词》,江苏人民出版社,2006,第4页。

㊴ 同④,1991,第79页。

㊵ 同④,2009,第184页。

㊶ 同 ㊳,第27-29页。

㊷Christopher C.Hill,“Rhetoric”,The New Harvard Dictionary of Music,The Belknap Press of Harvard University Press,1986.

㊸ 同④,2010,第6页。

㊹ 同④,2010,第129页。

㊺同④,2010,第130页。

㊻同④,2010,第132页。

㊼同④,2010,第132页。

㊽同 ㉗,第286-288页。

㊾同 ㊳,第33-37页。

㊿ 同 ㊳,第33-37页。