从明清方志看大同社会文化特征的变迁

2019-03-07李玺林贾二强

李玺林,贾二强

(陕西师范大学历史文化学院,陕西 西安710000)

Abstrct:In ancient Datong region,dozens of choreographies were compiled one after another.There are 24 existing ones,21of which are local chronicles in Ming and Qing dynasties.The local chronicles of Ming and Qing dynasties reflect that the social culture of Datong area in this period has the following characteristics:First,social development reflected the trend from"value military more than peace"to"beat swords into plowshares";second,the development of agricultural economy was lagging behind,but the handicraft and mining industry had made considerable progress;third,The development of culture and education presented a deformed state of"culture was neglected while military was emphasized".The reasons lie in the historical reality of the frequent wars in Datong region and the local social tradition.

Key woed:chorography of Ming and Qing dynasty;Datong;social development;characteristics

史部之一的方志,发端于秦汉,[1](P1-4)兴盛于明清。它作为一种记录地方历史文化的史书,不仅可以反映一个地区的历史变迁,而且还是了解当地古代社会文化及风俗民情的重要资料,对于开发和弘扬地域文化有极大促进作用。本文以今大同市所辖区域古方志为研究对象,通过对其内容的梳理和分析,进而探求大同地区在明清时期的一些社会文化特征。

一、现存明清大同方志简介

据学者考证,建国前的大同及朔州地区共撰修方志69部,[2](P68)现存的、今大同辖域的方志有24部,[3](P4)其中明清21部、民国3部。在明清方志中,有明代3部、清代18部;府志3部、州志5部、县志13部,其基本信息如表1。

表1 大同地区明清方志表

?

通过对上述方志简单梳理,可以发现同一时期、不同地域的方志内容侧重趋于相同;同一地域、不同时期的方志内容偏重却有较大变化。

二、方志所见明清大同社会发展特征

(一)从“重武”到“偃武”明清方志中的大同社会最为明显的一个特征是:以清雍正时期为界,前期方志十分注重军事,对武备及战争防御等内容记载极为丰富详细,且有关军事内容占全书比例较大,具体状况如表2。

表2 军事内容统计表

清雍正前的诸部方志除在“武备”、“关塞”、“兵制”、“仓场”等军事门目详述各地关隘堡寨设置、武器兵将配置等军事内容外,在其他门目如“城池”、“山川”、“形胜”、“文章”等也记载颇多的军事内容,且记载战事尤详。如《(正德)大同府志》除“御戎”目记载明代之前的战事,还在“关塞”、“烽堠”、“巡幸”、“人物”等大目以及“事功”、“逆变”等小目类记载了明前期的多次边境战争;《(顺治)云中郡志》的“边警目”则详载自明英宗正统十四年土木堡之变起,至明熹宗天启六年时所发生的35次边境战争,其中对蒙古人的历次入侵路线、人数及大同各地的人员和物资损失情况记载十分详细、清晰。而在顺治、康熙时期成书的浑、灵、广三地方志中,军事内容的量虽不大,但就各志中所透露出战争的战损状况、军员和军备配置以及城池防御来看,战备防御是各地日常生活的关注重点之一。

但从清雍正时期开始,各方志开始淡化军事色彩,并压缩全书的军事内容比例。如雍正八年的《阳高县志》和乾隆四年的《天镇县志》,其军事方面内容虽也占10%左右,但其体例内容的分置更加合理,如将“堡寨”目从“武备”门中剥离,重新编入“疆域”门与“村舍”混编;另在“山川”、“形胜”、“古迹”、“人物”等目也少有记载军事或战争的内容,多载本地民俗风情及特色文化,全书的军事色彩随之淡化。此后方志中的军事内容,不但篇幅比例大为缩减,内容也变得十分简略。如《(乾隆)广灵县志》仅在“乡里”目的附目“寨洞墩”以及“武职”目中以寥寥数语简介了军备和兵员,其内容不超过占全书篇幅的2%;而在《(乾隆)浑源州志》的287页正文内容中,仅在“兵制”、“武事”二目共4页的篇幅中极为简略地介绍了军事边防及人员、武器配置,占全书比例不足1%。除《(乾隆)大同府志》外的其余七部方志,其中的军事内容则更加简略、稀少,篇幅比例往往不足1%。这是因为在各志书成之时都已历近百年的承平,所以其中军事内容除记载裁减的军备兵员及武器数目,再无可补。至于乾隆四十七年《大同府志》的军事内容篇幅虽占全书比例达8%-9%之多,但由于其各目均上溯远古,内容多引前志,[3](P4-16)所以这对此时方志所体现出缩减军事内容、淡化军事色彩的“偃武”发展趋势并无影响。

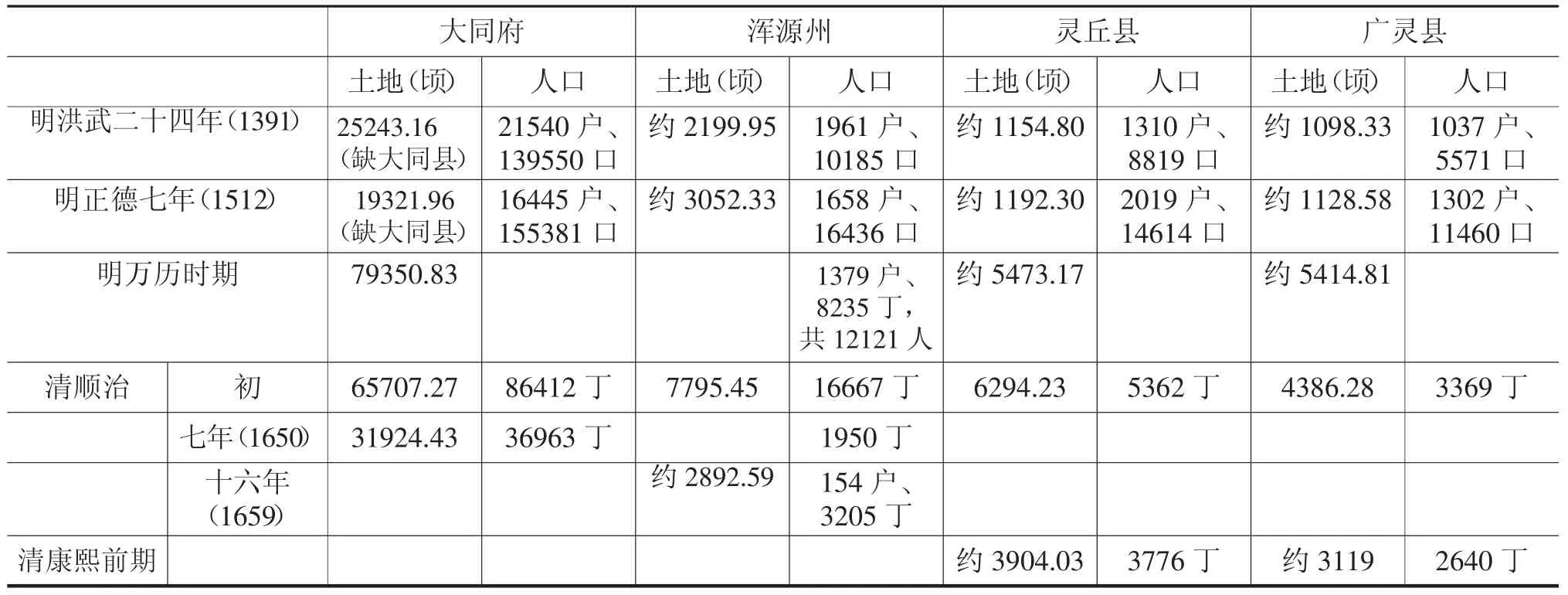

(二)缓慢而曲折的经济发展 明至清前期的频繁战争,使得大同地区经济发展曲折缓慢。从土地和人口要素来看,在明正德初期以及清顺治初期还两度出现逆增长状况(表3)。尤其清初的战火使得大同的总人口锐减近60%、土地缩减二分之一以上[4](P167),经济遭受极为严重地破坏,加深了大同经济的落后。

表3 大同地区明至清前期土地、人口统计表

但到清中期时,得益于国家“偃武”和社会安定,大同的土地及人口数额都有了极大的增长,甚至超过历史最高水平。如乾隆四十七年的大同府在治域缩减了蔚、朔二州及广昌县的前提下,土地总数达到约63704.20顷、人口增殖到97778户702401人,[5](4辑,P243)比顺治七年时的31924.43顷土地增加了一倍以上、人口增多了三倍不止。[4](P165-166)除农业经济外,各地还注重工矿业的开发和利用,如据《朔平府志》载左云县早在雍正时期便有相当石灰和碳出产;而《天镇县志》则记载本地“土多沙卤,尤多嘉珍”,[5](4辑,P683)出产药材达65种之多;《(乾隆)广灵县志》记其地生产石灰、白土等矿以及瓷器、砂器手工业产品。此外《(乾隆)大同府志》记载灵丘县出产炉甘石、土红,广灵出产花斑石、天冰等特色矿产;而在本地区出产范围最广煤炭中,广灵煤炭以“精腻细碎而无烟,埋炉火日夜不灭”[5](4辑,P135)为质量最佳。

然而至清后期时,各地的农田数量增长基本停滞,以浑源州和天镇、广灵二县为例,三地在乾隆四十七年时分别有土地3870.99顷、4617.87顷、3131.71顷,[5](4辑,P243-261)到光绪时为3876.24顷[5](7辑,P490-491)、4829.89顷[5](5辑,P445)、3141.70顷[6](P23);同时此三地人口增殖基本停滞,甚至还出现减少状况,如三地在乾隆四十七年的人口分别有13327户、92246人,11032户、78375人,8535户、80269人,[5](4辑,P243-261)到光绪时期则为17401户、140580人,[5](7辑,P492)15161户、62891人,[5](5辑,P240)11241户、72550人。[7](P32)这种状况的出现,当与此时方志各地多发灾情较重的灾荒有关,如《(光绪)左云县志》专设“查荒”目,详载其县逃亡户姓名、土地、应纳钱粮等内容;另外在占其书三分之一的“艺文志”中,近半数文章都是有关同光时赈灾济荒的奏札,可见彼时灾荒之频。而《浑源州续志·艺文志》也收录了相关旱情状况碑文;《灵丘县补志》“灾祥”目则记录了各朝的受灾简况,其中以同光时尤为频繁;《广灵县补志》还收录了道光十三年及光绪四年的“捐米赈饥碑记”。由此可知,清后期的大同经济发展已再入困境。

(三)“武盛文衰”的文化教育 在战争、政治及经济等因素的综合作用下,大同文化教育自明中期便已经形成“文弱”的趋势。如据《(正德)大同府志》载,自明洪武元年到正德元年的141年间,大同府的大同籍进士有17人、举人97人,但中原地区的大名府却有63名进士、284名举人,[8](3册卷8)而江南地区仅江宁一县便有38名进士、124名乡贡。[9](24册,P779-783)而这一状况的出现,由于自明初的大同便缺乏安定和富足的社会环境,以致无法形成浓郁的读书治学之风,遂使文化教育发展落后。

但是长期的战争和贫困境况却促使本地形成了的彪悍民风及尚武重军的社会传统,由此使得本地士子具备的军事素质和学识远强于其他地区士子。因此相对文科士子,大同的武科士子极为容易登科及第。在功名富贵的刺激下,本地学子便纷纷“弃文从武”转考武科,逐渐致使文化教育也开始呈现“重武轻文”的趋势。所以在《(乾隆)大同府志·选举目》中,自明万历七年至崇祯末年,本地学子考中进士7人、武进士11人,考中举人19人、武举28人;到清初的顺治、康熙两朝,有文科进士和举人仅有3和18人,而武科却又8名进士、72名武举。[5](4辑,P366-409)

随着这种趋势的持续发展,清中期大同文科进一步衰落,文化教育形成了“武强文弱”的形态。如从清初到乾隆三十九年的136年间大同士子中有武进士35人、举人166人,其中还有1位雍正元年武榜眼和1位乾隆六年武解元[5](4辑,P366-409);而同一段时间内的文科仅有文进士8人、文举18人,再相比明朝正德九年至明亡130年间仍有19、91人的数额,[5](4辑,P366-409)足见此时本地文科衰落之巨。到清末时的大同文化教育最终发展成为“武盛文衰”的畸形状态,如《(光绪)左云县志》记本县自清嘉庆至光绪六年有举人6人、武举5人,[5](10辑,P168-172)文科竟无一人;《(光绪)浑源州续志》载浑源州自嘉庆至光绪六年有进士5人、举人29人,武进士4人、武举74人[5](7辑,P547-551);《(光绪)灵丘县补志》载其县自道光至光绪时期的进士仅有武科3人,其中道光十二年武状元1名和光绪二年第三甲1名,另有文举人5位、武举37位[5](6辑,P197-202);《(光绪)广灵县补志》载该邑从乾隆三十四年至光绪七年的进士仅有武科2人,举人10人、武举11人[5](8辑,P123-124);《(光绪)天镇县志》则载其县在嘉庆至光绪十六年有武进士1人,举人4人、武举21人。[5](5辑,P408-419)

大同文化教育“重武轻文”和“武盛文衰”的另一个表现是本地学术人才匮乏和官学藏书稀少。在以上诸部方志所收录的乡贤中,鲜有治学卓著人才,反多记战功卓著或武力出众的人物以及一些孝子烈妇。另外,就大同府各州县的官学藏书情况看,明至清前期的官学藏书极为稀缺。即使有藏书,几乎毫无学术价值。如《(顺治)浑源州志·书籍目》载本州学在明代存书虽有19种,但绝大多数是如《大诰》、《阴鸷文》及《洪武正韵》等扫盲性书籍,其中只有《四书大全》、《五经大全》、《孟子节文》三种书目在科举考试中稍有用处;其他如《云中郡志》和康熙时期的《灵丘县志》、《广灵县志》各志竟无书籍记载。这在客观上都加剧了文化教育的衰落。到清中期,由于国家经济和文化的进步,各地官学藏书的质量有了较大提升。从《(乾隆)大同府志·书籍目》可知:大同府及其二州七县属地的官学所藏书籍,少则有16种,如浑源州学、大同县及广灵、灵丘等县学;多则达20多种,如大同府学有22种、阳高县学有21种、天镇县学有26种。书籍种类涵盖经史子集,且其中不乏利于治学的高水平之作,如《御纂七经》、《十三经注疏》、《周易折中》、《学政全书》、《性理精义》、《廿一史》、《明史》、《朱子全书》、《康熙字典》、《钦定四书文》、《日讲四书》等。

三、大同社会文化变动原因浅析

大同方志之所以体现出从“重武”到“偃武”发展趋势,社会历史表现出“重武轻文”的特征,与本地的历史环境有极大关联。因为明朝的建立得益于元朝统治受农民起义打击趋于瓦解而主动撤往草原,所以当败退草原残余势力完成整合之后,便不断进攻明朝统治区域,以期重夺中原并恢复之前统治。而明代的大同恰处在北接蒙古草原、东临都城北京的特殊位置,故常遭受蒙古军队的侵袭。但因明朝统治者多采用积极边防政策反击蒙古袭扰,以致明代的大同地区边境战争极为频繁,且不乏发生如土木堡之役的重大战役。而明政府的防御政策除了在长城沿线的前线广设卫所囤积重兵,还在后方的各州县建立堡寨屯民并制定一系列安防措施,用以加强边防和强化治安。遂使明代的大同逐渐形成了一种“重军重武”的社会传统。

明清鼎革之际,总兵姜瓖举境投诚清朝,使得大同既免除了鼎革战火,也因满蒙贵族联姻政策而解除了长期的边患。但在顺治五年(1648年)十二月,姜瓖因不满清政府当政者多尔衮的猜忌而举兵反叛,而山西其他地区如朔州、忻州以及晋中、吕梁等地州县也多有闻风响应者,声势震动清廷,迫使多尔衮率军亲征才最终平定。经此一役,清朝统治者也十分重视大同的军事防御建设。此后,康熙时期蒙古准格尔部发生叛乱,大同府曾奉命征办粮草和兵员。如此种种,便令大同地方官府施政最终形成了“重军重武”的社会传统和英勇好战的民风。

而经常性的战争破坏和半军事化的社会生活,使大同地区本就欠发达的经济变得愈加残破和落后,十分不利于社会文化教育的发展。但是在有效保护自身生命财产和以科举谋取功名富贵的双重诱惑之下,本地民众也逐渐形成了“重武轻文”的文化教育观念,乃至社会教育呈现出“武强文弱”的形态。

经过康熙、雍正二帝的苦心经营,到清中期国家战火渐熄、社会承平,大同的军事防御功能便明显弱化。而且自清高宗开始国家倡导“大兴文治”,官府施政注重民生教化。于是大同的社会经济迅速发展,乃至人口和土地数额超越了历史时期达到最高水平。受此影响,其文化教育水平也有了极大的提升,不仅获取功名的士子数量大大增多,竟还能取得独占鳌头的成绩。但从此时文化教育所呈现的“武盛文衰”畸形状态可见,大同的读书治学之风似未有太大改善。究其原因,一是“武强文弱”文化教育形态下的大同士子已能容易博取功名、踏入仕途,无须再做改变;二是本地缺乏文化教育资源,既无名师讲学授业,也无读书治学的历史底蕴。受功名利禄的诱惑和人性中趋利避害的本能指使,故而以致于此。

四、结语

明清时期的大同地区曾修撰多部方志,由于各种原因,至今仅存21部,其中2部残缺不全。通过对这些方志内容的简单梳理,可以发现明清时期的本地区社会文化具有以下特点:首先,明清时期的大同社会总体呈现“重武轻文”特征。其次,大体以清中期为界,前期因战争频发,经济发展落后;之后由于社会安定,经济有了较大进步;最后,受政治军事及经济因素影响,其教育文化发展呈现“武强文衰”趋势。此状况的出现主要原因有二:第一,频繁的战争迫使大同地方政府过分关注国防军事,无暇顾及经济和文化教育建设,遂使之发展滞后。第二,清中后期时,大同的经济和文化教育有了较大发展,但在业已形成的“重武轻文”社会文化传统影响下,社会进一步形成“武盛文衰”局面。