及物性视角下《观沧海》及其英译本的生态话语分析1

2019-03-06陈令君王钰杰

陈令君,王钰杰

(郑州大学 外语学院,河南 郑州 450001)

随着人类社会的发展,人们对大自然中的资源进行不断地开发和利用。人们在享受着大自然馈赠的同时,由此而引发的生态问题也引起了社会各界的反思。在这样的背景下,关注生态成为了各个学科领域研究的重要课题。生态话语分析是在生态语言学的框架中进行的,但是生态语言学的兴起只有20 年左右的时间[1]。大多数的生态话语分析是在批评话语分析的框架下,对关于生态问题的话语进行分析和解读。但是黄国文和辛志英的研究指出,不能简单地把生态话语分析认为就是批评话语分析,或者与批评话语分析相关的一部分[2]。黄国文认为对生态话语的分析应该结合本国的国情和文化,并提出了中国式的“和谐话语分析”(harmonious discourse analysis)理论[3][4]。至于生态话语分析的路径,黄国文和辛志英认为系统功能语言学可以为生态话语分析提供强大的分析工具[2]。黄国文进一步将系统功能语言学与生态语言学在语言学科框架中联系起来,并找出前者可能对后者研究的启示[5]。何伟和魏榕从国际生态话语的视角,探究出及物性模式的构建[6]。另外,赵蕊华进行了生态话语分析的多层面模式研究[8],黄国文和陈旸对自然诗歌进行了生态话语分析[7],常军芳和丛迎旭对中国环保部长报告进行生态话语分析模式建构[8]。这些研究有力地推动了韩礼德模式下生态话语分析的发展。但是,从系统功能语言学视角下对魏晋山水诗及其英译本进行生态话语分析的研究却无人涉猎。关于对《观沧海》的研究,缪海涛在图形-背景理论下对山水诗《观沧海》进行了认知解读,但并未挖掘其中的生态意义[9]。该研究的主要研究问题就是探析《观沧海》一诗,以及汪榕培[10]、许渊冲[11]和赵彦春[12]的英译本中的及物性是如何实现的、如何分布的,它们体现了怎么样的生态意蕴。

一、理论基础

Halliday 认为语言有三大元功能:概念功能、人际功能和语篇功能,这些功能分别通过及物性、情态、转换、分类和连贯性等方面得以体现[13]。及物性是一个表现概念功能语义系统,其作用是把人们在现实世界中的所见所闻、所作所为分成若干个“过程”(process),即将经验通过语法进行范畴化,并指明与各种过程有关的“参与者”(participant)和“环境成分”(circumstantial element)。及物性系统由下列六种不同的过程构成:物质过程(material process),心理过程(mental process),关系过程(relational process),行为过程(behavioral process),言语过程(verbal process)和存在过程(existential process)。

具体而言,物质过程是表示做某件事的过程,由动态动词将动作者和动作的“目标”联系在一起。心理过程是反映人们内心世界的感知过程,由表“情感”“意愿”“感知”“认知”等心理动词将感知者和被感知的“现象”联系在一起。在心理过程中,参与者是感受者,必须是有生命的,且感受的现象多为事实。关系过程是反映事物之间具有何种关系的过程,关系过程由表示关系过程的动词将“载体”和“属性”联系在一起。行为过程指的是反映诸如呼吸,咳嗽,叹息等生理活动过程,且行为过程中只有一个“行为者”。言语过程是传递信息的过程,由表达言语的动词将“讲话者”和“受话者”联系在一起。存在过程反映了有某物存在的过程,由表示存在的动词将“存在物”和存在物所处的环境联系在一起。及物性分析的目的是分析语篇的经验意义,通过分析过程、参与者的类型,来发现语篇所表达的主要内容[14]。因此,人们可以通过及物性看出作者是如何用语言描述对世界的体验,包括对现实世界和内心世界的体验和看法。该研究正是以生态话语分析为导向,分析和研究《观沧海》及其英译本中的及物性系统是如何赋予话语生态意识,表达作者和译者的生态内涵。

二、《观沧海》原文及英译本的及物性过程分析

《观沧海》是由魏晋著名的政治家和诗人曹操所写,这首诗是他北征乌桓胜利班师,途中登临碣石山时所作,借助大海宏伟景象,表达了自己渴望统一中原的雄心壮志。从诗的体裁看,这是一首古体诗;从表达方式看,这是一首四言写景诗。袁行霈认为《观沧海》是我国现存第一首完整的山水诗,描绘了山、水、秋色的壮美景象[15]。

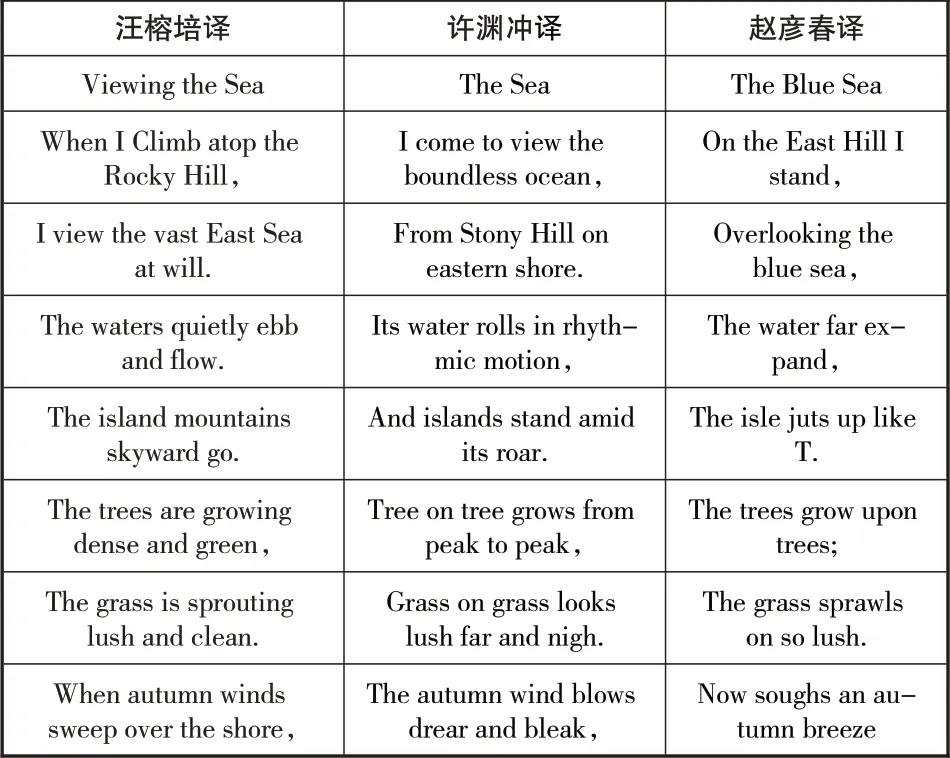

对于《观沧海》的英译本,笔者选取了三个优秀的译本作为研究的语料。限于篇幅,且方便引述,下文分别以汪译、许译、赵译代表三个译本,见表1。

表1 曹操《观沧海》的三个译本

(续表1)

原文由14 个小句组成,含有14 个及物过程词(第9 小句“日月之行”为短语,第14 小句中涉及两个及物性过程:“歌”和“咏”),涵盖及物性系统的四个过程(存在过程和言语过程除外)。对三个译本的每个小句与原诗进行了及物性分析和对比发现,从数量上看,三个译本与原诗的14 个过程相比,有增加也有删减,汪译中出现了17 个过程,许译和赵译中均存在13 个过程,从类型上,汪译和赵译与原诗过程类型一致,而许译中没有涉及关系过程。从翻译对应的角度看,有些小句与原诗过程类型保持了一致(比如第4,14小句三个译文均使用了物质过程和行为过程),大部分小句与原诗过程类型存在着差异(汪译的第5 小句使用了关系过程,许译的第1小句添加了一个心理过程词,赵译的第11小句未出现及物性过程词)。

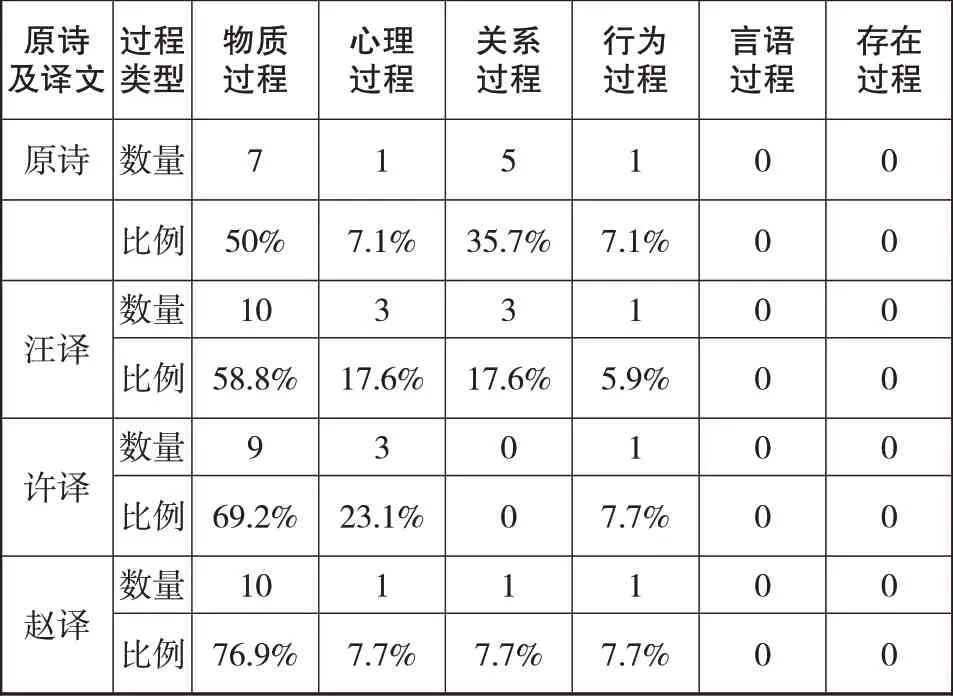

为了进一步分析,对原文及三个译本从功能的及物性视角进行了统计,如表2所示。

表2 原文及三个译本过程类型分布

由表1可以看出,原文中物质过程所占比例最高,占全部过程的50%,其次是关系过程,占35.7%,心理过程和行为过程各占7.1%,没有出现言语过程和存在过程。这符合山水诗的特点:用大量的物质过程拟人化地描述景色以及作为作者的主体与周围环境进行互动,同时使用关系过程客观地描写大自然景物的不同特点,结合心理过程表达诗人的内心活动以及借助行为过程自然而然地抒发情感。

对比三个译文可以看出,物质过程所占总过程的比例都是最高,物质过程表达的是动作的过程,所以,三个译本都译出了作者作为主体与周围环境的互动和大自然中的事物被拟人化地作为主体的这两层含义。关系过程在汪译中占17.6%,许译中没有,赵译占7.7%,关系过程表达的是刻画景物的过程,所以,汪译更多描述的是静态的画面,客观描写出大自然景物的本色。心理过程在汪译和许译中所占比例不相上下,心理过程表达的是感知的过程,说明两译者都注重译出原作者对大自然的感受,而在赵译中只出现了一次。行为过程在三个译本中均各出现了一次,行为过程表达的是诗人自然而然地从生理上赞叹和咏唱的过程,三译者均与原诗贴切,表达出诗人沉浸于自然,感慨沧海的雄壮之情。将原诗与三个译本及物性分析数据对比如下图1:

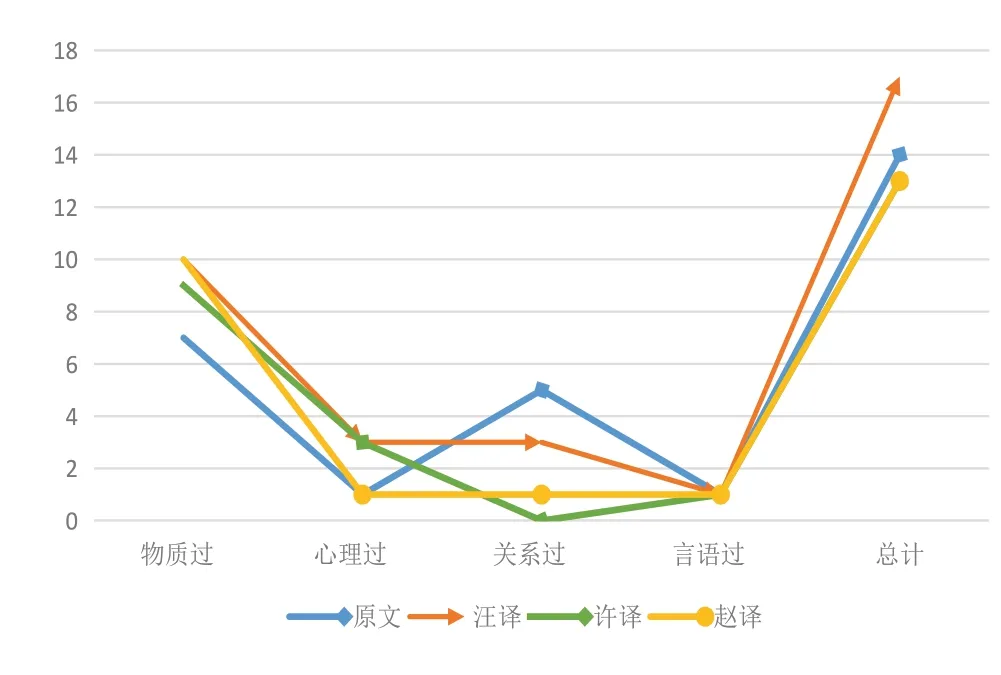

图1 译本与原诗过程类型分布图

由图1 曲线走向可以看出,三个译本与原诗走向差异均较大,表现为原诗关系过程和物质过程所占比重都比较大,而三个译本只有物质过程比重大,即三个译本将原诗的某些关系过程译为了物质过程,主要体现在第3、7 小句。原诗第3、7 小句均省略了关系过程词“是”,作者要表达的是“海水是多么宽阔浩荡的。”“秋风是多么的冷落凄凉。”,汪译使用了三个物质过程词“ebb”“flow”“sweep”,许译译为物质过程词“rolls”和“blows ”,赵 译 译 为 物 质 过 程 词“expand”和“soughs”。三种译法均翻译出了海水翻滚的动感和秋风吹过的萧瑟之感。本诗是一首四言短诗,共有14小句,下文结合生态内涵对其进行一一讨论。

三、及物性视角下《观沧海》及其英译本的生态话语分析

魏晋诗歌是我国古代诗歌中的瑰宝,山水诗是魏晋诗歌中重要的一部分,《观沧海》作为第一首完整的山水诗,我们有必要对其进行生态话语分析。因此,下文将在及物性视角下,通过分析及物性过程、与过程有关的“参与者”和“环境成分”,挖掘诗歌原文及英译本中的生态意蕴。

《观沧海》全诗共14句,分为四个部分。第一部分1-2 小句,交代观海的地点;第二部分3-8 小句,写实景,描绘海水、山岛、树木、百草等;第三部分9-12 小句,写虚景,借以想象来描绘大海的气概。第四部分13-14小句,以抒发自我情感结尾。接下来,我们逐一讨论这四个部分。

(一)第一部分:1-2小句:东临碣石,以观沧海

原文“临”是物质过程词,意思是“登上”,“碣石”是参与者,“东”是环境成分。“观”是心理过程词,“沧海”是参与者,写明了作者东行登上碣石山,目的是为了观赏苍茫的海,表达出作者爱慕自然,愿登高涉险去观赏大自然的美景,体现出与自然和谐相处的生态意识。汪译和赵译将第1 小句译为物质过程,将原文的“登”分别处理为“climb”“stand”。而许译使用的“come to view”,其中“come”是物质过程,“to view”为不定式作小句的心理过程,将第1 小句的“登山”与第2 小句的“观海”一起表达出来,指明“come”的目的是为了“view”。第2小句汪译和赵译为心理过程“view”“overlooking”,贴合原诗,体现出观海的愿望,而许译使用了介词短语作环境成分。在体现生态意蕴方面,汪译和许译较贴近原诗,传达出作者登高观海的愿望,而赵译的“stand”仅仅表达出站立的状态,因此降低了原诗的生态意蕴。而且汪译中的环境成分“at will”是“随意、任意”的意思,传达出处于大自然中随性的状态,也体现出译者的自然生态观。

(二)第二部分:3-8 小句:水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起

第二部分原诗“水何澹澹”是归属类关系过程,“水”是参与者,“澹澹”为环境成分,“竦峙”是物质过程词,“山岛”是参与者。“丛生”是物质过程词,“树木”是参与者,“丰茂”是关系过程词,“百草”是参与者。“萧瑟”是关系过程词,“秋风”是参与者,“涌起”是物质过程词,“洪波”是参与者。作者在这6个小句中,使用了三个关系过程,描绘出大自然事物各自的特点:海水是浩瀚的,草木是繁茂的,秋风是悲凉的。同时使用了三个物质过程,但物质过程也能表现出热爱自然之意,分别用“山岛”“树木”“洪波”作为动作过程的参与者,将这些非人类生命体作为施动者,说明作者平等地看待世间万物,体现出作者万物平等的自然生态观。因此,通过使用大量的物质过程,不仅描述了作者与周围环境的互动,表达出对大自然的热爱,而且通过将自然事物拟人化,即把大自然中的一切事物都看作与人平等的,具有生命的,从深层次的意义上表达出作者万物平等的自然生态观。

三个译本在及物性使用上均与原诗有一定差异(只有第4小句与原诗过程类型保持一致)。尤其是第3 小句,三个译本均将原诗的关系过程翻译成物质过程“ebb/flow”“rolls”和“expand”,使得海水更具有动态之感。第5和6小句汪译使用关系过程词“are growing”和“is sprouting”,同时译出草木的静态之美,动静结合,俨然呈现出一幅波澜的海面,挺立着高耸的岛屿,长满了草木的画面。第7小句与第3小句相同,原诗关系过程翻被译成了物质过程“sweep”“blows”和“soughs”,使得秋风吹动具有动感美。汪译和赵译在第8小句均使用了两个物质过程词“surge/roar”和“waves/ rush”,生动形象地译出了大海浪涛“涌起”之意。在生态意蕴上,许译体现出一定的生态含义,通过使用了大量的物质过程,不仅动态地描述了沧海壮观的景色,而且传达出喜爱自然之意,体现出译者的自然生态观。第3,4小句的“Its water”和“islands”作为物质过程的动作者,体现了译者的生态意识,将水和山看作与人平等、有生命的介质。第7 小句中的“The autumn wind”作为施动者,并使用了形容秋风吹的“程度”的“drear”(阴郁的,悲伤的)和“bleak”(没有希望的,令人沮丧的),译者把秋风看作和人一样,有悲伤的情绪,表现出译者尊重自然的自然生态观。并且许译的第6小句出现了一个心理过程“looks”,“感知者”是“Grass on grass”(百草),心理过程的参与者必须有生命,译者将小草赋予人一样的感知,体现了译者万物平等的生态观。虽然赵译也包含了大量的物质过程,但只是简单地描绘出沧海景色的动态美,比如第3,4 小句使用了物质过程词“expand”和“juts”,将水描述成茫茫无际的动态画面,将山比喻成了大写字母T一般地高耸坚挺。

总体来说,三个译本在及物性的使用上与原诗均存在一定的差异,但都描绘出大自然景物的天然美,传递出对原诗对大自然的喜爱之情,汪译更具有动静结合之美,许译更显生态韵味,赵译更具动态之美。

(三)第三部分:9-12 小句:日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里

第三部分原诗采用关系过程和物质过程,再结合作者的想象,将大海与日月星汉联系到一起,显示出大海的磅礴气势。这一部分写的是虚景,结合丰富的想象,诗人描绘出海洋的形象,同时也赋予它以性格。在作者眼里,大海不是非生命体的观赏对象,而是与人类一样具有性格和感受的生命体。将大海比作自己,用大海的磅礴气势折射出自己的博大胸襟,体现出作者物我合一的精神生态意识。第9小句原诗使用了形容词短语“日月的运行”,三个译本均与原诗保持一致,因此,不作及物性分析。第11 句原诗为关系过程,汪译为物质过程“shine”,而许译和赵译为了保持翻译的对仗性,均与第9 小句一致,使用了短语。第10 和12 小句,汪译将原文的物质过程译成了心理过程“seem”、物质过程“to rise”和“to grow”,以非生命体“日月”和“星辰”作为施动者,连用两个感官动词seem,译出一幅大海吞吐日月星辰之景,将大自然之物拟人化,富有生态韵味。许译和赵译仍保留原文的物质过程,贴近原诗,将原诗灵动之美感译出。但是,赵译中直接使用“you”一词对“Sun”,“Moon”和“Milky Way”发问,询问太阳和月亮以及星辰,由此看来,译者已经不再把日月星辰看作是供人观赏的客体,大自然的旁观者,而是赋予其和人一样平等的地位,以人的口吻对其发问,体现了译者万物平等的自然生态观。

(四)第四部分:13-14小句:幸甚至哉,歌以咏志

第四部分是结尾部分,表达出作者的直抒胸臆。原诗第13 小句是关系过程,第14 小句涉及两个过程:行为过程和物质过程。第13小句中,汪译和赵译仍保留了关系过程,并使用倒装,强调观沧海后,作者处在如此开心的状态之下。而许译将关系过程译为心理过程“feel”,此小句的感知者是“I”(我),翻译出诗人发自内心地对自然的热爱。本诗的最后一小句,三个译本都实现了对原诗的部分还原,使用了行为过程,汪译和赵译的“sing”翻译出作者要通过歌唱表达自己的志向,许译“croon”更有韵味,指的是低声吟唱,展现出作者观看壮丽美景之后,不由得抒发出自己的豪情壮志。

四、《观沧海》及其英译本生态维度探析

鲁枢元将生态学划分为:自然生态学、社会生态学和精神生态学,并认为“自然生态学”研究相对独立的自然界;“社会生态学”研究人类社会的政治、经济;“精神生态学”研究人内在的情感生活与精神生活[16]。《观沧海》通过对大自然景色细致地描写,表达出作者对自然的喜爱之情,同时将自然中的事物作为物质过程中的施动者,进一步体现出作者万物平等的自然生态观;通过对想象中日月星汉的刻画,抒发了作者热爱祖国,渴望统一祖国的社会生态观;以沧海自比,更加显示出作者物我合一的精神生态观。

(一)自然生态观在曹操《观沧海》及其英译本的体现

文学中的自然生态研究主要以研究自然中的景色为主,探讨的是人与自然之间的关系,纵观全诗,原诗前8小句以物质过程和关系过程为主:前2个小句点明作者登高的目的,体现出作者热爱自然,愿意登高观景,一览祖国大好河山的生态意识。3-8 句客观地描写了诗人登高远眺到的壮丽景色,对山河壮丽的景色的细致描写,侧面体现出作者热爱自然的生态观。将非生命体的“山岛”“树木”“洪波”“日月”“星辰”作为物质过程的施动者,赋予他们生命,使其具有能动性,更能体现出作者尊重自然的生态意识。三个译本均体现出一定的自然生态意蕴,通过及物性分析,汪译贴近原诗,使用较多的物质过程和关系过程,描绘出一幅动静结合的画面,传达出作者热爱祖国大好河山之情,同时以非生命体“the sun”“the moon”“stars”作为感知者,连用两个感官动词“seem”,将其拟人化;而许译和赵译基本上以物质过程为主,展现出一幅灵动的画面。相比之下,许译将大自然中的事物拟人化,将其作为动作的施动者,传达出作者平等看待自然万物的生态观。赵译将“Sun”“Moon”和“Milky Way”拟人化,使用富有感情色彩的you对其发问,生态韵味蕴含其中。

(二)社会生态观在曹操《观沧海》及其英译本的体现

文学中社会生态研究主要以研究人与社会为主,探讨的是人与人、人与社会之间的关系。在《观沧海》中,虽然没有直接的诗句体现出人与社会的关系,通篇看似是一首写景诗,但全诗景和情是紧密结合的,作者通过描写沧海之景,抒发了统一中国,建功立业的抱负,体现出渴望祖国统一,社会和谐的社会生态观。3-8 小句表面上在描绘大海的景色,实际上在歌颂祖国壮丽的山河,透露出作者热爱祖国的感情。9-12 小句,诗人借助丰富的想象,将大海与日月星汉联系到一起,通过大海宏伟的气魄显示出自己博大的胸怀和崇高的志向。纵观全诗,虽然并无直接表达盼望祖国统一,社会和谐之词,仍能令人感到它所深深寄托的诗人的社会生态观。三个译本相比较原诗,在体现社会生态意蕴上均有欠缺。这是因为原诗中的社会生态观在语言上没有体现出来,而是通过结合诗歌创作的背景和描绘的意象暗含于其中,在汉英翻译中,脱离了相应的文化语境,无法被准确地表达出来。

(三)精神生态观在曹操《观沧海》及其英译本的体现

文学中的精神生态研究主要以研究人与自我的关系,探讨的是人内在的感情和性格。诗人通过描写草木的“丛生”和“丰茂”,展现出一派欣欣向荣的景象,表达出诗人积极乐观的进取之心。同时,以沧海自比,大海的波澜壮阔透露出诗人博大的胸怀和奋发有为的决心。于是,在诗歌的最后,诗人将所感所想通过“歌”“咏唱”出来。诗人亲临山水,将自己的思想和感情寄托在山水景物之中,与自然共生乐生,体现了作者物我合一的深层精神生态观。三个译本较好地还原了诗中所描写的景象,汪译和许译通过环境成分,“from peak to peak”“lush far and nigh”“dense and green”“lush and clean”,还原诗中草木生命力旺盛之感,而赵译通过及物性过程词“grow upon grow”和“sprawl”,展现出欣欣向荣之景。三个译本也较好地还原了对沧海形象的描写,通过使用物质过程词“surge”“roar”和“spur”,动态地描写出大海的壮观。在译文的最后一部分“,In such a happy mood”“How happy I feel”“How happy”均体现了对原文作者思想和情感的还原。

五、结语

对于作为适用语言学的系统功能语言学而言,生态问题无疑是所面临的新的描写任务[2]。本文以Halliday 系统功能语言学的及物性系统为理论基础,对魏晋山水诗之首的《观沧海》原文及三个英译本中的生态意蕴进行了量化对比分析。量化分析能够较为客观地揭示原作及三个英译本中及物性模式的实现特征和分布特征,并能够为我们分析其中蕴含的生态意义提供可靠的依据。分析发现,原诗和译文的行为过程一致,心理过程稍有差异,但物质过程和关系过程分布差异较大,主要体现为译文多将原文的关系过程译为物质过程,原因在于诗歌翻译时对仗需求。原诗的生态思想可以从自然生态观、社会生态观和精神生态观三个层次解读出来,相比之下,译文很好地译出了喜爱和尊重世间万物的自然生态观;较好地还原了积极进取,物我合一的精神生态观;没有译出祖国统一,社会和谐的社会生态观,这是因为原诗的社会生态观是隐含于社会背景和文化语境之中,译作无法准确译出。从《观沧海》可以看出,曹操是热爱自然的,他平等地对待世间万物,真正地尊重自然。他是热爱祖国的,心系天下,大爱自然,想要达到与自然和社会和谐共处。

该研究属于第一次尝试用系统功能语言学理论来分析魏晋山水诗及其英译,并通过定量和定性地探析,来探讨原作及译作中的生态意蕴,是典籍英译研究的语言学路径的尝试,并且我们能够从魏晋山水诗的生态思想中汲取营养,为当代生态文明建设寻根溯源,提供启示意义。运用系统功能语言学中的及物性系统对魏晋山水诗歌进行生态话语分析,该研究还只是一个初步的尝试,今后我们还会尝试应用系统功能语言学中的人际功能、语篇功能、评价理论等理论于魏晋山水诗的英译研究中,更全面、具体地分析和解读魏晋山水诗原文及英译文的生态意蕴。