清代进藏西人著述中的藏族音乐

2019-03-06宫宏宇

宫宏宇

中国的西藏地区,至迟自蒙元时代即已有西人涉足,并留下著述。[注]Kurtis R. Schaeffer,Matthew T. Kapstein,Gray Tuttle eds.,Sources of Tibetan Tradition,New York: Columbia University Press,2013,pp. 29-35.方豪:《中国天主教人物传》(上),北京:中华书局,1988年,第29—30页。早期进入藏区的西人几乎无例外地为天主教神职人员。特别是17世纪初至18世纪中叶,随着西欧殖民主义势力向东方不断渗透,先后竟然有10多批罗马天主教耶稣会和卡普清修会(也称嘉布遣小兄弟会)的传教士,从印度北部进入到我国的阿里、日喀则和拉萨等藏区布道。与天主传教士接踵而至的是觊觎西藏已久的英国殖民主义者,从18世纪70年代始,英人即以各种理由派使节进入日喀则藏区活动。19世纪中期,中国门户被打开后,更多的西人开始深入到康藏和安多地区。这些早期进入藏区的西人或依据自己的亲身经历或通过道听途说留下了丰富的有关藏区政治经济、地理历史、宗教礼仪、风土人情的通信、日记、考察报告及研究论著。虽然早期进藏西人的书信和论著几乎都或多或少提及藏族音乐和歌舞习俗,但中外民族音乐学者却很少触及这些珍贵的文献。本文以清代进入过卫藏、康藏和安多方言区的几位西人传教士、外交官和探险家的通信、日记、考察报告及研究论著为例,检索他们对藏族音乐歌舞活动的描述。这些描述虽非有关藏民音乐活动的专门研究,但却提供了一个“他者”观察西藏音乐文化的视角。不仅可补中文近代藏族音乐史料之不足,对学界追溯域外西藏音乐认知之过程亦可有所裨益。

一、最早进入拉萨的天主教士书信中的藏族音乐(1716)

如果不将元代抵华的意大利圣方济各会托钵僧鄂多立克(Odorico de Pordenone,ca.1286-1331)和明末在扎布让布道的葡萄牙耶稣会士安东尼奥·德·安夺德(Antonio de Andrade,1580-1634)算在内的话[注]鄂多立克约1314年从威尼斯启程入华。在华期间他曾涉足泉州、福州、杭州、金陵、扬州、北京等地,后取道西藏回国。鄂多立克在其由他人记录成的《鄂多立克东游录》中,提及西藏人天葬习俗仪式中“儿子与众人一起唱颂歌”。详见Henry Yule trans.,and ed.,Cathay and the way thither: being a collection of medieval notices of China,Volume 2: Odoric of Pordenone,London: Printed for the Hakluyt Society,1913,pp. 252-254.葡萄牙耶稣会士安夺德于1624年和1625年两次翻越世界屋脊进入到古格王国的首都扎布让传教。他们在信中提到“喇嘛用的法器也有用人的手臂骨和腿骨做的,在家里祈祷则用死者手臂骨和腿骨做成的号。”喇嘛“还用人的手臂骨和腿骨做成笛子作吹奏乐器。”与鄂多立克一样,安夺德也注意到西藏习俗仪式中的音乐。他在寄往罗马耶稣会总会长的汇报中就描述过藏族晒佛节时的宗教礼仪,以及“驱鬼”仪式中所牵涉到的音乐活动。参见伍昆明:《早期传教士进藏活动史》,北京:中国藏学出版社,1992年,第183—184页。,出生在意大利的耶稣会士德西德里神父(Ippolito Desideri,1684-1733)可能是最早提到西藏音乐的来华西人。1715年他与同会会士佛列雷(Manoel Freyre,1679-176?)一起,从克什米尔东南部的拉达克出发,穿过西藏西部,于1716年3月抵达拉萨。在拉萨逗留的五年间,德西德里幸运地被拉藏汗安排在小召寺和色拉寺与喇嘛同吃同住,他在其《西藏历史札记》手稿中,提到藏族节日游行庆典仪式中所用到的乐队和歌舞,也提到拉萨喇嘛寺院每日祈祷时所用到的“奇形怪状的鼓”、鑔、铜钦、笛、管子等乐器。[注]Filippo De Filippi,ed. and trans.,The Travels of Ippolito of Pistoia S.J. 1712-1727,London: Routledge,1937,pp. 208,217.此外,他还提到在拉萨寺院的日常起居、迎请仪仗、法会及其他仪式活动中使用的海螺号、藏式法鼓等乐器、藏族民间驱鬼仪式、供奉仪式上所用的乐器、乃穷寺神巫仪式中所用的音乐等。[注]Michael J. Sweet,trans.,Leonard Zwilling,ed.,Mission to Tibet: The Extraordinary Eighteenth-Century Account of Father Ippolito Desideri,S.J.,Boston: Wisdom Publications,2010,pp. 330,346,381,431-432,435-436.

与耶稣会士德西德里和佛列雷同年到达拉萨的还有卡普清派的传教士。其中最有名的是1716年10月1日到拉萨的意大利传教士奥拉吉奥(Francesco Orazio della Penna,1680-1745)。奥拉吉奥在色拉寺虽然只学习了九个月[注]伍昆明:《早期传教士进藏活动史》,北京:中国藏学出版社,1992年,第384—385页。,但他对西藏的音乐和歌舞也有观察。如他在《西藏概述》中不仅提到藏族人在歌舞娱乐时的一些禁忌,还首次提及了西藏的记谱方式,西藏喇嘛唱诵经文时所用的乐谱——央移谱(也称“央依”“央益”)。[注]“Brief Account of the Kingdom of Tibet,by Fra Francesco Orazio Della Penna de Billi,1730”,in Clements Markham,Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet,and of the Journey of Thomas Manning to Lhasa,London: Trübner,1876,pp. 319,336-337.

二、最早进入日喀则的英国殖民者著述中的藏族音乐(1774—1783)

最早进入藏区的非宗教人士是英国东印度公司派往西藏的外交官、苏格兰人乔治·波格尔(George Bogle,1746-1781)。1774年,六世班禅喇嘛罗桑贝丹益喜(1738—1780)致信给孟加拉总督哈斯汀士(Warren Hastings,1732-1818),请求其出面调解不丹和印度孟加拉之间的纠纷。早就对西藏垂涎的哈斯汀士收到信后,立即特派波格尔前往位于后藏重镇日喀则尼色日山下的扎什伦布寺拜见班禅喇嘛,“要求与之建立通商关系。同时关于西藏的政治、经济、宗教、风俗等各方面搜集大量的情报,为进一步的侵略做准备。”[注]赵卫邦:《英国侵略西藏的早期活动》,《四川大学学报》,1959年,第6期,第77页。关于波格尔其人、使藏之缘由及整个过程,详见第77—95页。1774年11月,波格尔一行经西藏帕里、江孜、白朗等地抵达日喀则,在那里住了长达4个月之久。由于在哈斯汀士写给波格尔的关于西藏的备忘录中,有非常明确的指示:“任何见闻,凡是关于这种宗教的古老习俗和教义,以及喇嘛在世俗和宗教上的权威,没有不是所极感兴趣的。”[注]转引自赵卫邦:《英国侵略西藏的早期活动》,《四川大学学报》,1959年,第6期,第80页。波格尔在其报告和游记中自然对西藏的习俗着墨甚多。如他多次提到他路途中所目睹的寺庙唱诵仪式、祭祀乐器、藏人“锅庄”舞、“护法神舞”、“迎宾舞”。对在扎什伦布寺期间寺内僧人表演的藏传佛教格鲁派舞蹈、藏人欢庆新年时特有的护法神舞活动场面等也都有直观的描述。[注]Clements Markham,Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet,and of the Journey of Thomas Manning to Lhasa,London: Trübner,1876,pp. 82,87,91-95,105-107.

乔治·波格尔之后提到藏族民间音乐歌舞和宗教礼仪乐舞的,是1783年亦奉已升任印度总督的哈斯汀士之命出使日喀则扎什伦布寺的英国中尉军官塞缪尔·特纳(Samuel Turner,1749-1802)。这次的借口是庆祝班禅六世的兄长仲巴呼图克图就任扎什伦布的摄政,并致意新转世的班禅七世。特纳和同行的医生罗伯特·桑德斯(Robert Saunders)于1783年9月8日到达扎什伦布,两个多月后,即于12月初始离去。[注]同注⑧,第95—97页。

与波格尔一样,特纳在其后来出版的详细记录其使藏的《西藏札什伦布寺访问记》一书中,不仅多次提到他目睹的藏民音乐场景,如江孜寺院附近乞丐所使用的乐器、弹奏的乐曲,以及扎什伦布寺为迎入六世班禅转世灵童小喇嘛而举行的隆重仪式礼乐,还提到当时班禅喇嘛的母亲在班禅父亲笛子伴奏下,为他自弹月琴自唱的“一首很令人心怡的歌”。[注]Samuel Turner,An Account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama,in Tibet; containing a narrative of a journey through Bootan,and part of Tibet,London: W. Bulmer and Co.,1800,pp. 227,255-257,262,308.特纳也是最早较详细地介绍藏族乐器的西人,如以下这段描述:

乐器大小不一,形式多样,喇叭大约有6英尺多的长度;鼓比铜锅还大,这种东西在印度斯坦就做‘努巴替’(Nowbut);‘贡’(gong)是一种圆而薄的能够捶打的中国金属乐器,敲打时能产生出令人吃惊的声音。还有钹、双簧管和双鼓。双鼓很薄,但周长很大,被放置在一个高而细长的支架上,演奏者非常熟练翻转鼓身,并根据高音或低音的不同要求,用一根长长的弯状铁棍敲打鼓的两面。上述这些乐器加上人的胫骨和一个很大的海螺就构成了他们的宗教乐队。

值得注意的是,塞缪尔·特纳不仅对藏族乐器观察仔细,与后来进藏西人对藏民音乐大都显现出的贬低的态度相对照,他对藏族的音乐也有不错的印象,用他自己的话说:“有的乐器单独弹奏时可能听上去很刺耳,但当把它们组合在一起,连同两三百个男孩和男人们的声音一起就会产生悦耳的美感,这种联合发出的声音变化多样,从最低音到最软绵绵的调子到最洪亮的声调都有,听上去具有很强的乐队效果,感觉极佳。”[注]同注,pp. 307-308.塞缪尔·特纳著:《西藏札什伦布寺访问记》,苏发祥、沈桂萍译,拉萨:西藏人民出版社,2004年版,第221页。

四、19世纪初期进入拉萨的英国人与藏区汉人的音乐互动(1811)

汤马斯·曼宁(Thomas Manning,1772-1840)是有记载的第一位非宗教和殖民背景,经过伪装而潜入到拉萨的英国人。这位曾在剑桥大学学数学、为进入中国内地而努力学习过汉语、性格古怪的英国人,1811年初伪装成朝拜的印度僧人偷偷潜入拉萨,在拉萨非法逗留长达4个多月,直到1812年4月19日被驱除出境。[注]赵卫邦:《英国侵略西藏的早期活动》,《四川大学学报》,1959年,第6期,第100页。曼宁日记中对西藏民俗及礼仪的叙述虽说远不如特纳的详细和客观,但他也记载了他在拉萨的实际生活经历,其中就牵涉到了藏、汉族的宗教音乐、民间俗乐及各种乐器。[注]Clements Markham,Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet,and of the Journey of Thomas Manning to Lhasa,London: Trübner,1876,pp. 236-237.但最为可贵的是他对藏区汉人音乐的记述,如他提到他在进拉萨途中邂逅的一位汉人“将军”时,就有如下的生动且不乏赞赏的描述:

我听说将军喜欢音乐,还是个不错的演奏家。一天,趁他在我的院子里吸烟时,我提到了这个话题,说我很荣幸地听说他擅长音乐,能不能演奏一下,以一睹风采。他非常高兴,邀请我晚上去吃饭喝酒,我正求之不得。他为我们举行了一场动听的音乐会。他的几个士兵也会演奏。音乐会后,我们大家聚在一起吃晚饭,他亲自演奏了几样乐器,演奏得还真不错;两个士兵演奏了一个戏曲的一段音乐,他拉胡琴伴奏。整个演奏风格非常好。虽然欧洲人听来,中国音乐有些缺乏思想,却也有它的美,而且跟大多数其他民族音乐一样,有它独特的表现力;这种美和表现力是我们的乐谱无法表达的,尽管我们自负地以为我们的乐谱很完美。将军一定要我用中国笛子演奏一段欧洲或加尔各答音乐。他客气地称赞了一番。他让我吹奏了好几次,每次吹奏完他总是客气地说几句。我总是犹豫不决,对他说还是他吹得好些。我说的是事实,他听了也很高兴。我试着吹了几首乡村舞曲,我注意到疾速的音乐不大令他们的耳朵喜欢。我过了一个愉快的晚上,通常睡觉的时间过去后,我都还没睡。[注]同注。此译文引自:《叩响雪域高原的门扉:乔治·波格尔西藏见闻及托马斯·曼宁拉萨之行纪实》,张皓、姚乐野译,成都:四川民族出版社,2002年版,第401页。

五、最早进入康藏和安多地区的法国天主教士书信中的藏族音乐(1844—1861)

除了卫藏方言区的日喀则和拉萨外,近代西人从19世纪中期,即“五口通商”后不久,就开始潜入到康藏和安多地区。最早涉足位于青藏高原东北部甘肃、青海及四川西北一带的是法国天主教遣使会传教士古伯察(Évariste Régis Huc,1813-1860)和他同教会的上司秦噶哔(Joseph Gabet,1808-1853,1837年抵华)。1844年8月3日,古伯察与秦噶哔从黑水川出发,沿途经过热河、蒙古、鄂尔多斯、宁夏、甘肃等地,于1845年抵达青海西宁的塔尔寺。同年11月15日,他们从青海湖南经格尔木及玉树州的曲麻莱和治多县,再经唐古拉山口,经过18个月的旅行后,最终于1846年1月29日到达拉萨。在拉萨逗留近两个月后,古伯察和秦噶哔被清廷驱逐,经四川康定、湖北、江西于1846年10月中旬回到澳门。古伯察在其1850年在巴黎首版的《鞑靼西藏旅行记》一书中,对他沿途亲历中国各族(特别是蒙藏两族)人民的土风民俗、宗教礼仪等记录甚详,其中多次提到蒙藏地区喇嘛驱魔治病时所用的音乐法器、喇嘛寺院的诵经仪式、新年上演的藏戏、儿童歌舞和他沿途听到的其他各类少数民族的音乐。[注]Évariste Régis Huc,Life and Travel in Tartary,Thibet,and China,London: T. Nelson and Sons,1885,pp. 29-33; 83-84; 91-93; Regis-Evariste Huc,Travels in Tartary,Thibet and China,1844-46,translated by William Hazlitt,Chicago: The Open Court Publishing,1900,1928,vol. 2,p. 75.关于古伯察在蒙古族地区的音乐经历,笔者已有专文论及,参见宫宏宇:《古伯察〈鞑靼西藏旅行记〉中有关蒙古音乐之描述》,《音乐探索》,2018年,第3期,第3—8页。由于他在西宁塔尔寺住过三个多月,所以他书中对青海地区,特别是塔尔寺的宗教仪式中的音乐活动多有详细的描述。如在参加了每年正月十五日的“酥油花灯”节后[注]几十年后(1889年)美国人柔克义(William Woodville Rockhill,1854-1914)也赶上了塔尔寺藏历新年的酥油花灯节,并留有“西宁办事大臣的随从吹着喇叭,打着黄伞,显示出清朝大员的气派”前来观看酥油花灯的描述。参见胡言:《早期进藏的美国人》,《西藏民族学院学报(哲学社会科学版)》,第27卷第2期(2006年3月),第9页。,他在书中写到:

在从一座佛殿通向另一座佛殿的路上,大家每走一段距离都会遇到一些小型浅浮雕造像,其中以细小画的作法塑造了战争、狩猎、舞蹈、游牧生活的场面、西藏和鞑靼地区最著名喇嘛庙的景观。最后,在大雄宝殿的前面是一剧场,其中的人物和装饰都是用酥油制成的。那些人物造型只有1法尺。它们代表着一批前往诵经的唱诗班中的喇嘛。首先,大家在戏台上什么也看不到,当听到海螺号声时,大家就会看到从两侧门道中出来两行小喇嘛,然后便是身穿礼服的上人。当他们在舞台上寸步不动地停留了一段时间之后,便回到了幕后,表演暂告结束。这些节目激起了所有人的狂热崇拜。我们这些曾见过其它技巧表演的人认为,这些在舞台上不动腿并迅速退去的小人物是相当平庸的。如此的表演只看一次就已足够,我们前去欣赏那些浅浮雕式的造像了。

正当我们在观察几组至少也像卡洛(Callot)所制做的鬼蜮一样可笑的魔鬼时,我们突然间听到了一阵喇叭和海螺号的巨大响声。大家告诉我们说,大喇嘛将从其大雄宝殿中出来观花。…当大喇嘛完成巡视时,便回到大雄宝殿,这就如同向所有人发出信号,他们可以毫无保留地沉醉于尽情的欢乐。大家唱得上气不接下气,或者是跳起了类似法兰多拉那样的舞蹈。接着,大家互相拥挤或互相碰撞,发出了呼唤和使沙漠感到害怕的呻吟,甚至说是所有这些不同的民族都陷入了高度兴奋的狂热之中。[注]Regis-Evariste Huc,Travels in Tartary,vol. 2,pp. 35-37.译文引自:古伯察著,耿昇译:《鞑靼西藏旅行记》,北京:中国藏学出版社,1991年版,第382—383页,译文经笔者对照英文译本有所订正。

古伯察注意到塔尔寺喇嘛的宗教礼仪(包括礼仪用的音乐)与天主教的宗教礼仪有诸多相似之处,并将两种礼乐做了比较和解说。[注]Évariste Régis Huc,Souvenirs d’un voyage à travers la Tartarie,le Tibet et la Chine,Paris: Librairie D ’adrien Le Clere et cie,1850,vol. 2,pp. 100-101,105-106. Regis-Evariste Huc,Travels in Tartary,vol. 2,pp. 35-37,43-44.

古伯察之后进入到藏区并提到藏族音乐的,还有法国外方教会传教士奥古斯特·德格丹(Auguste Desgodins,1826-1913)。[注]Luciano Petech,“China and the European Travellers to Tibet,1860-1880”,T’oung Pao,Second Series,62. 4/5 (1976): 219-252.德格丹1858年加入“西藏教区”,1861年冬来华后,先后在滇西北的和川康藏区传教。[注]〔法〕施帝恩(Stéphane Gros)著:《“商人型传教士”的新型宗教:法国天主传教士在滇西北的早期活动(1846—1865)》,尼玛扎西、刘源译,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》,2011年,第1期,第46—56页。1872年其弟根据其书信而编辑的《西藏传教会,1855—1870》出版,其中第六章最后一节专门介绍了西藏的舞蹈和乐器。[注]Charle H. Desgodins,La Mission du Thibet de 1855 à 1870:comprenant l’exposé des affaires religieuses,et divers documents sur ce pays,accompagnée d’une carte du Thibet; d’après les lettres de M. l’abbé Desgodins,Verdun: C. Laurent,1872,pp. 275-277.

六、最早进入藏区的美国藏学家笔下的藏族音乐(1889—1892)

有“美国藏学研究的奠基者”之称的美国外交官、藏学家、探险家柔克义(William Woodville Rockhill,1854-1914)是最早进入藏区的北美人。1884年被派往北京任美国驻华使馆二秘,会汉、藏语的柔克义1888年12月17日从北京出发,经河北、山西、陕西、甘肃,于次年2月到达安多重镇西宁府,5月进入玉树州的曲麻莱藏区,然后经称多县进入结古境内,6月初抵达川西德格的左钦寺。[注]房建昌:《外国人入玉树州考及有关玉树的外文史料》,《西北民族研究》,1997年,第2期,第93页。在其1891年出版的《喇嘛之地:穿越中国蒙古和西藏的旅行笔记》一书中,他简单介绍了藏族宫廷歌舞乐队和藏传佛教寺院中所特用的几种乐器(如达玛鼓、嘎巴拉鼓、法铃、人股骨大号等)和藏传喇嘛用来诵经的“央移”记谱法,并提供了图例和藏文说明。[注]William Woodville Rockhill,The Land of the Lamas: Notes of a Journey Through China,Mongolia and Tibet,New York: The Century Co.,1891,pp. 88-90.

1891年12月1日,柔克义开始了第二次赴藏之行。[注]宗喀·漾正冈布、妥超群:《美国藏学家柔克义的两次安多考察》,《甘肃社会科学》,2012年,第2期,第109—112页。房建昌:《外国人入玉树州考及有关玉树的外文史料》,《西北民族研究》1997年,第2期,第93页。在这次长达10个月的考察中,柔克义除了拍摄300余张照片、为美国史密斯索尼博物院(Smithsonian Institution)搜集植物学、地理学和民族学的标本和文献手抄本外[注]Lily Kecskes,“A Scholar Diplomat’s Legacy: William Woodville Rockhill and His Chinese Language Books at the Freer Gallery of Art Library”,Journal of East Asian Libraries 146 (October 2008): 4.胡岩:《早期进藏的美国人》,《西藏民族学院学报(哲社版)》,2006年,第2期,第8—11页。,对沿途所目睹的藏族人的音乐和歌舞活动也有所提及。此次考察结束后,柔克义于1894年在华盛顿出版了《1891—1892年藏蒙游记》一书。书中详细描述了他沿途(特别是在塔尔寺、噶尔雅沙、巴塘)所耳闻目睹的藏、汉、蒙古族乐器、藏族民歌、喇嘛舞(“跳鬼”舞)、酥油花灯节和各类音乐场景。[注]William Woodville Rockhill,Diary of a Journey through Mongolia and Tibet in 1891 and 1892,Washington: The Smithsonian Institution,1894,pp. 69,87,91-92,156,168-169,336,349.

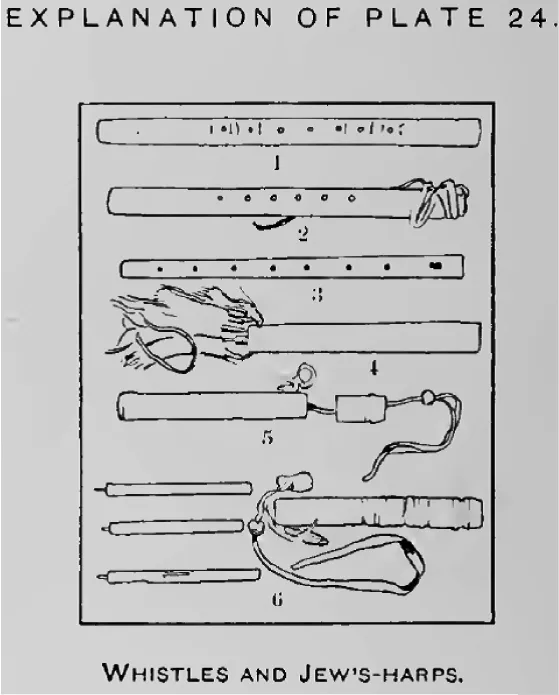

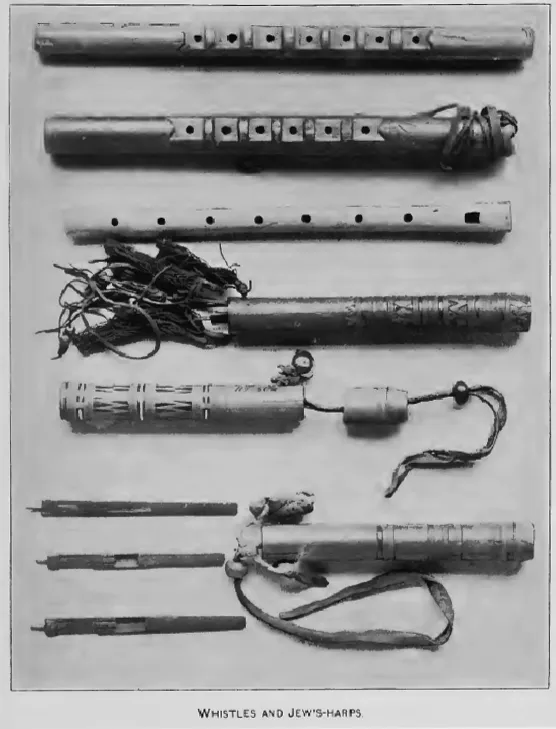

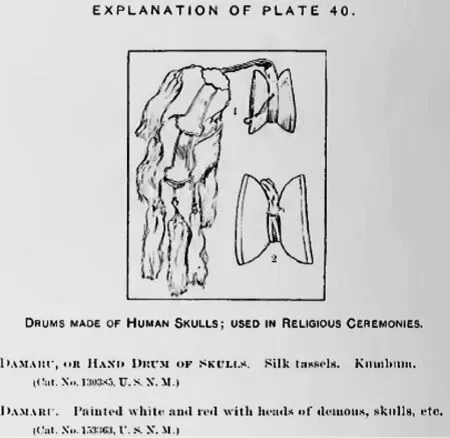

柔克义在他1895年出版的《西藏人类学笔记》一书中,不仅在第六章中系统地提到了他为美国史密斯索尼博物院搜集的藏族人日常生活中所用的世俗乐器、乐器构造、乐器来源、演奏方式、声乐、舞蹈,还提供了以下这些乐器图例、照片并附有详细的说明(图1):[注]William Woodville Rockhill,Notes on the Ethnology of Tibet: Based on the Collections in the U.S. National Museum(Washington: Government Printing Office,1895),pp. 715-716.

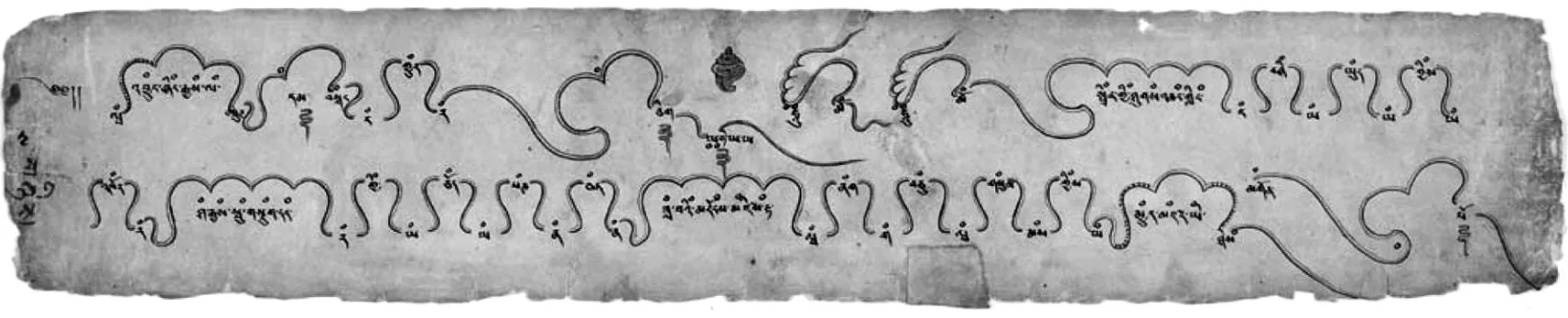

在《西藏人类学笔记》第十章中,柔克义再一次提到了藏族宗教仪式中所特用的乐器、藏族舞蹈和藏传喇嘛用来教授诵经的“央移”谱法。[注]同注,pp. 739-745.可贵的是,他所收集的这种藏族特有的古老图形乐谱至今仍珍藏在美国国会图书馆亚洲特藏部中(见图2)。[注]https://www.loc.gov/rr/asian/guide/guide-diplomat.html. Accessed: 20 May 2018.

图1

图2

七、基督教新教传教士笔下的藏族音乐(1892—1908)

19世纪末20世纪初进入藏区并在藏区工作过的还有英国内地会女传教士安妮·泰勒(Annie R. Taylor,1855-1922,中文名戴如意),加拿大籍医生、传教士芮哈特(Susie Carson Rijnhart,1868-1908,也有人译作凌苏珊),美国医生、传教士史德文(Albert Leroy Shelton,1875-1922)及其夫人弗洛拉(Flora Beal Shelton,1871-1966)等。他们进藏的目的虽然是为了传教,但在其有关康藏地区的文章、日记及专著中,也都或多或少地提到当地的音乐活动及歌舞习俗。

1884年来华的英国传教士戴如意“不仅是第一位进入藏区的白人女性,…还是第一位穿行康区的女教士。”[注]赵艾东:《从西方文献看19世纪下半叶英国内地会在康区的活动及康藏社会的互动》,《西藏大学学报(社会科学版)》,2010年,第2期,第98页。她于1892年从甘肃南部的洮州启程向拉萨进发,但在西藏偏北处的那曲被阻。她在记录她1892—1893年从结古(今青海玉树)到打箭楼(康定)经历的日记中提到:“藏人对各种各样的把戏、游行和表演都趋之若鹜,非常喜欢一种委婉悲哀的音乐。”在结古逗留期间,当地人热情地请她参加婚宴,她注意到:“跳舞的几乎都是男人,但是替他们斟酒的女孩儿也跳舞,他们特意为我表演。他们跳舞时也唱歌,如果不总是大喊大叫的话,他们的歌舞还是很美的。”[注]William Carey,Adventures in Tibet - Including the Diary of Miss Annie R. Taylor’s Remarkable Journey from Tau-Chau to Ta-chien-lu through the Heart of the “Forbidden Land”, New York: Baker and Taylor Co.,1901,pp. 119,178. 此书有中译本,见戴如意著:《藏中行:一个女基督徒的日记》,孙子和译,台北:商务印书馆,1989年。1901年在纽约出版的记录她西藏经历的《藏中行:一个女基督徒的日记》一书中,还附有以下这些藏人喇嘛手举拨浪鼓口吹人骨笛(图3)、藏人女舞者(图4)、喇嘛跳“鬼舞”(图5)和“鬼舞”面具(图6)的照片。

图3

图4

图5

图6

加拿大籍医生、传教士芮哈特1894年受美国基督会海外传教团派遣进入西康藏区。她先是与其夫(Petrus Rijnhart)在青海地区传教,后又决定前去藏都拉萨拓展教区。但在前往拉萨途中被西藏方面驱逐,返途中遭受了丈夫失踪、幼子病亡的双重打击。她本人1899年被迫回到北美后,将自己在藏区四年的经历著成《与西藏人同居记》一书,于1901年在芝加哥、纽约、伦敦、爱丁堡等欧美大城市出版。[注]赵艾东:《1919年前早期入藏的北美人士与中西文化交流——以其有关康藏论著在西方的影响为中心》,《西藏大学学报(社会科学版)》,2013年,第2期,第79页。书中对甘肃、青海藏族地区民众的宗教(尤其是塔尔寺)和世俗的音乐生活,所用乐器,特别是藏族人的戏剧表演多有提及。[注]Suzie Carson Rijnhart,With the Tibetans in Tent and Temple, Chicago,New York and Toronto: Fleming H. Revell,1901,pp. 41,60-65,112,148-149,178,370.

出生在美国印第安纳州的美国传教士医师史德文及其夫人于1903年到美国教会中国西南教区最远端的打箭炉传教,1908年转到巴塘藏区布道。与芮哈特一样,他也想在拉萨开拓教区,曾致信达赖喇嘛,恳请允许他到拉萨开办诊所,但未成功。1922年,他不幸被盗匪杀死在巴塘附近。史氏夫妇在康区不仅行医和传教,他们对当地的民俗也非常感兴趣,拍摄了大量的照片,收集了包括藏传佛教绘画、佛像、法器及各种生活器物。史德文1921年在纽约出版他所著的关于他1904—1919在康区个人经历的《开拓西藏:个人传教生活和经历实录》。该书虽侧重描述史德文在传教和医疗方面所做的工作,但对康区藏民的音乐活动也多有提及。[注]Albert L. Shelton,Pioneering in Tibet: A Personal Record of Life and Experience in Mission Fields, New York: Fleming H. Revell Co.,1921,pp. 111,149.史德文1921年发表在美国著名的《国家地理杂志》的论文《在东部藏区藏民中的生活》所附的有关康区自然和社会生活习俗的30多张照片中,不仅有第十三世达赖喇嘛写给史德文有关到拉萨建医院的亲笔信件,还包括以下藏族头领特地用苏格兰风笛招待美国客人(图7)以及巴塘每年秋季上演藏戏(图8)的照片。[注]Albert L. Shelton,“Life among the People of Eastern Tibet”,National Geographic Magazine (1921): 297,308.

图7

图8

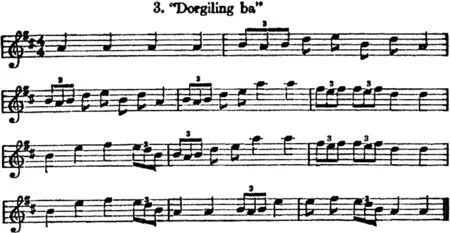

就具体音乐描述而言,最值得注意的是史德文生前汇辑的、他死后由他妻子弗洛拉在美国出版的《西藏民间故事集》。在这本故事集中,史德文不仅包括了他翻译的藏族歌曲,还在《藏族音乐》一节附上了以下这三首由他女儿演奏、由瑞·哈罗德·克里腾扥(Ray Howard Crittenden)记谱的藏族乐曲(谱例1):[注]A. L. Shelton,Tibetan Folk Tales,St. Louis,Missouri: United Christian Missionary Society,1925,p. 193.

谱例1

值得一提的是,史德文的《西藏民间故事集》出版后,不仅在国外大受欢迎,各种版本一直到今天仍畅销不衰,而且很快就被传到了国内。仅在1930年代就有程万孚(上海亚东图书馆,1931年4月初版,1939年10月4版)、甘棠(商务印书馆,1933年)、李敬祥(上海开明书局,1937年1月初版,1939年4月第3版)等多种译本。[注]王尧、王启龙、邓小咏著:《中国藏学史(1949年前)》,北京:民族出版社、清华大学出版社,2003年版,第205—206页。

结 语

以上笔者仅对自1716至1903年近两百年间深入到藏区10位西人的通信、笔记、报告和著述中有关藏族音乐的论述进行了粗略的检索。可以看出,清代进入过藏区的无论是传教士、外交官还是藏学家都毫无例外地注意到藏族的宗教仪式、乐舞、乐器和唱咏。这些西人在其著述中亦均已提及藏族的各种音乐歌舞习俗及宗教仪式用乐。到18世纪下半叶,涉藏西人中有关藏区,特别是卫藏方言区的阿里、拉萨、日喀则等地藏族宗教仪式及世俗音乐活动的描述已常见。这些描述的重心虽然不在藏族音乐本身,但已涉及到藏族乐器本身及其宗教功能和社会背景。值得注意的是,鸦片战争前入藏西人有关藏民音乐歌舞活动的叙述,虽不乏“欧洲中心”观的价值判断,但总体来讲,是基于亲身经历而留下的客观记录。有些甚至流露出对藏族音乐文化的赞赏之情。