“观察者的肖像

2019-03-05张章

张章

本期影人 孙理

www.lisunphoto.com

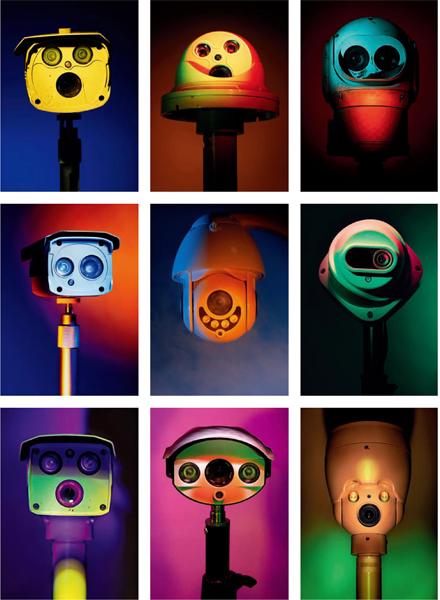

出生于1987年的北京,2015年硕士毕业于纽约电影学院摄影系。现今工作和生活于北京。他的作品大多与城市有关。2018-2019年创作的《观察者》系列将摄像头拍摄成了肖像,进行拟人化处理。这组作品获得了美国2018 Photoville“The Fence”大奖和2018万营畅想-青年艺术发现最佳视觉奖。并在纽约、布达佩斯、米兰、北京、上海等地展出。

Q:你从何时接触摄影,为什么喜欢摄影?

A:父亲曾把摄影作为业余爱好,小时候我摆弄过他的相机。我真正对摄影产生实质性的接触是在读本科的时候,摄影是我们广告专业的一门必修课,学来拍摄广告素材。但是拿摄影进行严肃艺术创作是从2013年在美国读研才开始。我认为摄影是一个再现梦境和构筑幻想的媒介。我从不把摄影看作是对现实的记录。照片的魅力是图像兼具客观性与主观性。出现在照片上的物质,理应都拥有其“原型”,这些物质被作者加工后,可能已经与再现本身相比发生了翻天覆地的变化,但由于照片本身的光学机械复制性特质,观众依然会觉得图像是“真的”。

Q:是什么让你开始关注摄像头的存在呢?

A:我上中学的时候,学校在操场和楼道里安装了摄像头,想要抽烟的小伙伴被老师抓获的几率极大地增加了,他们只能躲在只有一个出入口的厕所里。从那个时候起,我就见识到这些摄像头的神通广大。高中那会儿,我常在路上见到一种云台造型的东西,像是飞碟,又像电影War of the Worlds中的外星人机甲。摄像头在我看来是一个挺符号的东西。我们生活在一个有趣的时代,技术的更替日新月异。现在无论是大数据、人工智能还是各种算法、区块链、安全措施,它们的发展脉络都指向了一个极其分散而且去中心化的构架。摄像头作为安全系统的物理基础,正在被我们赋予越来越复杂的功能和权限。它们变得更加独立和智能化,也越来越脱离人类的控制独立运作。

Q:为什么要把摄像头拟人化?

A:摄像头是当代庞大社会系统的触角末梢,如“九头蛇”(Hydra)的脑袋,戴着冰冷的面具,以固定表情一动不动地紧盯着每个人。每个脑袋的背后又有一批人类的观察者,他们看到了什么?在想什么?我们无从知晓,我们甚至都没有关注过他们是谁。因此,我想通过照片创造出一种对视机会,为摄像头拍摄正面视角的大幅肖像,并从环境中剥离。我想象中的幕后观察者的形象与摄像头重叠,它们的身份已经被从一种设施转化为我幻想中具有人格的观察者。

本页图注:?孙理,《观察者》系列

Q:你是如何决定用哪种色彩来赋予一个摄像头人格的?

A:拿到一个摄像头时,我会观察它可能带有哪种情绪,在看什么,想什么。然后凭借着直觉调和色调。有时候也会根据一些经典形象进行判断,比如科幻电影、电脑游戏中的形象。我回想起来小学的时候一次路过家附近的少年宫,下着雨,外面围墙上贴满正在上映的某个木偶剧的海报。具体名称等都统统忘记了,但记得海报上那些木偶明显粗制滥造,表情诡异呆滞地目视着前方。海报被奇怪的彩色灯光和雨水打着,气氛诡异。我没看过这个剧,但海报一直停留在记忆深处沉睡。某一天突然被我想起来,然后创作思路就开始慢慢成型,我感觉在推敲画面形式上我也被这段记忆引导着。

Q:拍摄这些肖像运用了很多后期PS技术吗?

A:很少PS,除条件所限,比如灯不够多、场地空间不够大的情况下会分开打光然后合成。除此之外基本都是所拍即所得。我使用很多亚克力和玻璃纸的滤色片放在影棚的引闪灯前面。拍摄的时候我一般先找一个主光的感觉,然后再增加其他的光源。摄像头是用各种土办法固定在支架上的,高度大约和一个人坐着的高度差不多。因为很多摄像头比人脸小很多,所以我用了很多聚光筒。我全部使用100mm的微距镜头,因为微距镜头可以凑得很近,能够让摄像头们在构图中看起来“脸”一样大。

Q:你是怎么收集了這么多摄像头的,过程中发生过什么有意思的事情吗?

A:这些摄像头有一半是从各种二手电子批发市场淘来的,还有是从淘宝、闲鱼上收购的,也有一些干脆是从废品垃圾里面捡来的。收这些的过程中,有时候要费劲对卖家解释我为什么就要具体某一个造型的摄像头。旧货市场上都是撮堆卖,在老板眼中只分为好坏,或者长焦广角。其中有些人听说我描述它们长得像个脸的时候,还跟我说“你不说我不觉得,你这么一说还真的有点像,晚上亮了灯还挺吓人的”这样的话。我总共收集了大约不到100个,其中用上了一半左右,都在我的库房里面堆着,感觉以后还会派上用场。