学习材料组块方式对相似词长时记忆的影响*

2019-03-05鲁成柔林军凤梅磊磊

张 蕾 鲁成柔 林军凤 梅磊磊

学习材料组块方式对相似词长时记忆的影响

张 蕾 鲁成柔 林军凤 梅磊磊

(华南师范大学心理应用研究中心, 心理学院, 广东省心理健康与认知科学重点实验室, 广州 510631)

已有关于材料相似性影响短时记忆的研究提示, 不相似材料组块相比于相似材料组块可能促进记忆。为验证该假设, 该研究采用学习−测查范式, 通过4个实验考察了学习材料组块方式对相似词长时记忆的影响及机制。结果发现:1)与相似词组块相比, 不相似词组块促进了相似词记忆; 2)不相似词组块的促进效应是通过增强相似词表共同词根的记忆而实现的; 3)不相似词组块的促进效应可能依赖于语音相似性。该结果说明不相似词组块可能是促进相似词汇记忆的有效途径之一。

学习−测查范式; 词汇记忆; 组块方式; 相似词

1 前言

词汇是语言的基本组成单元, 其学习的效果直接影响个体的语言习得(DeAnda, Poulin-Dubois, Zesiger, & Friend, 2016)。在现存的各种语言中, 存在大量的字形、语音和语义相似的词汇。由于这些词汇在学习过程中容易与其相似的词汇混淆, 所以人们在记忆这些材料时会表现出困难(曲折, 丁玉珑, 2010; 曲折, 刘优, 毕耀华, 2010)。因此, 如何有效学习和记忆相似词直接关乎到个体能够快速、高效地掌握词汇。

已有研究发现组块策略可以影响词汇的学习与记忆(Gilbert, Boucher, & Jemel, 2014)。组块策略是指在记忆过程中按照相似性或其它原则对学习材料进行组块编码。就学习材料的相似性而言, 组块策略可以分为相似材料组块和不相似材料组块。相似材料组块指将视觉或语音相似的材料进行组块编码, 而不相似材料组块指将视觉或语音不相似的材料进行组块编码。与不相似材料组块相比, 相似材料组块中相似的学习材料相继进行记忆编码, 相关脑区的活动会表现出抑制效应, 即对相似材料的反应强度降低(Glezer, Jiang, & Riesenhuber, 2009; Glezer, Kim, Rule, Jiang, & Riesenhuber, 2015)。换句话说, 与不相似材料组块相比, 学习者在相似材料组块条件下记忆编码相关脑区的参与强度较低, 因而可能表现出较低的记忆成绩。

前人研究通过视觉相似项目和视觉不相似项目的短时记忆的对比为不相似材料组块的优势效应提供了间接的实验证据。具体而言, 在短时序列记忆中, 视觉不相似材料比视觉相似材料表现出更好的记忆成绩(Avons, 1999; Logie, Della Sala, Wynn, & Baddeley, 2000; Logie, Saito, Morita, Varma, & Norris, 2016; Saito, Logie, Morita, & Law, 2008; Smyth, Hay, Hitch, & Horton, 2005)。例如, Logie等人(2000)以英文单词作为实验材料, 要求被试完成相似项目序列和不相似项目序列交替的短时序列记忆任务。通过相似项目序列和不相似项目序列记忆成绩的比较发现, 视觉不相似项目的记忆成绩显著高于视觉相似项目。类似地, Poirier (2007)以黑白线条图为实验材料, 要求被试完成由相似项目序列和不相似项目序列随机组成的短时序列记忆任务, 结果发现不相似项目的记忆成绩显著好于相似项目的成绩。在上述研究中, 相似项目序列的学习材料以相似材料组块方式呈现, 即一组视觉相似的学习材料相继呈现; 而不相似项目序列的学习材料以不相似材料组块方式呈现, 即一组视觉不相似的学习材料相继呈现。因此, 这些研究提示, 与相似材料组块相比, 不相似材料组块可能促进词汇的记忆。尽管如此, 由于前人研究中不相似材料组块的记忆优势都是基于两组不同学习材料(相似材料和不相似材料)的记忆成绩对比而发现的, 所以其研究结果既可能反映了不相似材料组块的记忆优势, 也可能反映了两组实验材料的记忆难度差异。具体来说, 与视觉不相似的学习材料相比, 视觉相似的学习材料之间容易相互混淆, 因而记忆难度更大(Nairne, 1990)。为了排除实验材料记忆难度的差异, 本研究拟使用两组记忆难度匹配的相似词为材料, 探讨学习材料组块方式(相似词组块和不相似词组块)对相似词记忆的影响及作用机制。这是本研究拟解决的第一个研究问题。

在上述研究的基础上, 研究者进一步使用因素设计对视觉相似性和语音相似性在词汇记忆中作用进行了分离。研究者比较一致地发现语音相似性在词汇记忆中起重要作用, 但是关于视觉相似性的作用存在争议。一部分研究者发现, 语音相似性和视觉相似性在词汇记忆中都会起作用(Lin, Chen, Lai, & Wu, 2015; Saito et al., 2008)。例如, Saito等人(2008)以日语单词为实验材料, 探讨了视觉相似性和语音相似性对词汇记忆的影响。为了操作视觉相似性和语音相似性, 研究者构建了4种词表:视觉和语音都相似, 视觉相似而语音不相似, 视觉不相似而语音相似, 视觉和语音都不相似。结果发现, 语音不相似项目的记忆成绩显著好于语音相似项目; 视觉不相似项目的记忆成绩也是显著高于视觉相似项目。与此不同, 另一部分研究者认为语音相似性在词汇记忆中起主要作用, 而视觉相似性的作用不明显(李轩, 刘思耘, 2012)。具体而言, 李轩等人(2012)以汉字为实验材料, 构建了与Saito等人的研究类似的4类词表, 要求汉语母语者完成4类词表的短时序列记忆任务。结果发现, 语音不相似项目记忆成绩显著好于语音相似性项目, 而视觉相似性项目与视觉不相似项目记忆成绩没有显著差异。虽然已有研究针对语音相似性和视觉相似性在词汇记忆中作用进行了很多探讨, 但是这些研究使用的都是熟悉的文字, 因而语音相似性和视觉相似性在陌生词汇的记忆中如何起作用尚不清楚。因此, 本研究的第二个研究目的是探究学习材料组块方式对陌生的视觉相似词汇记忆的影响是否依赖于语音相似性。

为了探讨上述两个研究问题, 本研究采用被试内设计和学习−测查范式, 通过4个实验系统探讨了学习材料组块方式对相似词长时记忆的影响及作用机制。实验1A以英文非词为实验材料, 通过操纵学习阶段学习材料的组块方式(相似词组块和不相似词组块), 探究学习材料组块方式对相似英文非词记忆的影响。实验1B采用与实验1A相同的实验方法, 但将学习和测查之间的时间间隔延长至一周, 以探究学习材料组块方式对相似词记忆的影响是否能长时保持。依据材料相似性影响短时记忆的研究发现(Avons, 1999; Logie et al., 2000; Logie et al., 2016; Saito et al., 2008; Smyth et al., 2005), 预期不相似词组块相比于相似词组块能够促进相似词的记忆。在实验1的基础上, 实验2使用错误记忆范式, 在测查阶段加入与学习材料相似的词汇作为诱饵刺激, 进一步探讨学习材料组块方式对相似词记忆的影响机制。模糊痕迹理论(Fuzzy Trace Theory)认为, 再认判断主要基于两类记忆表征:一类是在学习中对项目之间共同部分加工而形成的较笼统的记忆表征; 另一类是对各个细节特征进行加工而形成的较明确的记忆表征(Reyna & Brainerd, 1995)。依据模糊痕迹理论, 与相似词组块方式相比, 不相似词组块对相似词记忆的促进作用既可能是因为增强了相似词共同词根的笼统记忆, 也可能是因为提高了单个词汇的细节性信息的记忆。由于共同词根的笼统记忆表征的增强会提高错误记忆, 而单个词汇的细节性信息的记忆表征增强会降低错误记忆, 所以使用错误记忆范式可以有效区分上述两种可能性(Gallo, 2010; 肖红蕊, 黄一帆, 龚先旻, 王大华, 2015)。如果不相似词组块的记忆优势是因为不相似词组块促进了相似词表共同词根的笼统记忆, 那么不相似词组块条件下诱饵刺激的错误记忆率高于相似词组块条件; 如果不相似词组块的记忆优势是因为不相似词组块促进了单个词汇独特的细节性信息的记忆, 那么不相似词组块条件的错误记忆率更低, 或两种条件的错误记忆率没有差异。实验3以陌生的韩字(没有语音)作为实验材料, 更进一步探究学习材料组块方式对陌生相似词记忆的影响是否依赖语音相似性。如果学习材料组块方式效应依赖于语音相似性, 那么相似韩字的学习不会表现出不相似词组块的记忆优势; 反之, 则会表现出不相似词组块的记忆优势。最后, 双加工理论(dual-process theory)认为再认记忆包含熟悉性(familiarity)和回想(recollection)两种独立的加工过程(Rugg & Yonelinas, 2003; Smith, Wixted, & Squire, 2011; Wixted & Mickes, 2010)。熟悉性是指对学习项目熟悉, 但无法提取细节性信息; 回想是指不仅能够提取学习项目, 还能提取与学习项目相关联的背景和细节。为了考察学习材料组块方式对回想和熟悉性过程的影响, 本研究通过记忆的自信心评定尝试分离回想和熟悉性两种加工过程。一般认为, 与低自信记忆项目相比, 高自信记忆项目的提取包含更多回想过程(Squire, Wixted, & Clark, 2007)。因此, 如果学习材料组块方式主要影响回想过程, 那么只有高自信记忆得分会表现出组块方式效应; 反之,则高低自信记忆得分都会表现出组块方式效应。

2 实验1A:学习材料组块方式对相似词记忆的影响

2.1 实验目的

通过比较相似词组块和不相似词组块条件下相似词汇记忆效果的差异, 探究学习材料组块方式对相似词记忆效果的影响。

2.2 实验方法

2.2.1 被试

招募了22名母语为汉语的大学生(男5名)为被试, 年龄19~26岁, 平均年龄21.14 ± 1.89岁, 所有被试皆为右利手, 视力或矫正视力正常, 实验结束后, 每个被试会得到相应的报酬。被试量的确定有两方面依据。一方面, 以往类似研究的被试量为16~24人(李轩, 刘思耘, 2012; Lin et al., 2015; Saito et al., 2008), 本实验的被试量与这些研究相当。另一方面, 一般认为, 理想的统计检验力和效应量均需高于0.8 (Cohen, 1988)。使用G-power软件(http://www.gpower.hhu.de/)计算统计检验力和效应量均为0.8所对应的被试量为15人。因此, 本实验的被试量具有足够的统计检验力。之后三个实验的被试量确定依据与此相同。

2.2.2 实验材料

实验材料包含232个英文非词, 所有非词的词长均为6。英文非词均选自英文词汇数据库(http:// elexicon.wustl.edu/) (Balota et al., 2007), 英文非词图片材料的尺寸均为226 × 151。其中8个非词置于学习序列的首尾, 用于排除或减弱首因和近因效应(Mei et al., 2010; 薛红莉, 梅磊磊, 薛贵, 陈传升, 董奇, 2017)。剩余实验材料分为两组, 每组112个非词, 一组作为学习材料, 另一组用于测试阶段的填充材料。学习材料分成匹配的两组, 每组包含56个非词, 分别用于相似词组块和非相似词组块学习。两种学习条件的实验材料均包含14个相似词组, 每个词组由4个相似的英文非词组成。每个相似词组中的4个非词间至少前4个字母或后4个字母相同。两组实验材料中, 每个相似词组内的4个英文非词之间的共同字母平均数量分别为4.25个和4.26个。

为了确保两组学习材料的同质性, 在正式实验之前, 我们招募了9名大学生被试对两组材料进行记忆, 发现两组学习材料的击中率分别为0.67和0.65。方差分析发现, 两组材料的记忆效果没有显著差异(基于被试的分析:(1, 8) = 0.30,= 0.602; 基于项目的分析:(1, 110) = 0.30,= 0.585)。

2.2.3 实验程序

实验包含两个阶段:学习阶段和再认记忆测查阶段, 如图1所示。

(1)学习阶段

学习任务包含两种学习条件:相似词组块条件和不相似词组块条件。在两种学习条件下, 被试都需要学习56个英文非词, 包含14组相似词。在相似词组块条件下, 学习材料分成14个相似词组, 每个相似词组的4个相似词连续呈现, 每个相似词组内的4个英文非词之间的共同字母的平均数量大于4; 而在不相似词组块条件下, 将由14个相似词组组成的学习材料分成14个不相似词组, 每个不相似词组的4个不相似词连续呈现, 每个不相似词组内的4个英文非词之间的共同字母的平均数量小于0.5个。为了平衡顺序效应, 学习中相似词组块条件和不相似词组块条件以ABBA的顺序交替出现。为了排除学习材料的差异, 我们对两种学习条件的材料进行了被试间平衡。

在实验中, 每个组块内的4个英文非词连续呈现, 每个英文非词呈现3 s, 之后呈现1~3 s (平均2 s)的注视点。被试的任务是努力记住呈现的每一个英文非词。每个组块连续呈现两次, 但两次呈现时组块内英文非词的呈现顺序不同, 同一英文非词两次呈现之间间隔1~5个其它英文非词(平均3个), 两种组块条件的重复间隔匹配。为了排除首因和近因效应的影响, 在学习序列的首尾处各增加4个填充刺激, 这些填充刺激没有包含在之后的再认记忆测查中。被试的任务是认真注视屏幕上的刺激, 并努力记住它。整个学习阶段时长为20 min。

图1 实验流程示意图:学习任务(A), 数字判断任务(B)和再认测查任务(C)。

为了防止被试刻意回忆学习过的词汇, 被试在学习任务结束后还需完成算式判断任务。在该任务中, 被试需要对屏幕上呈现的数学等式进行正误判断, 该任务总时长为350 s。在完成算式判断任务后, 被试被安排在一间休息室中等待再认记忆任务测查。在休息期间, 被试可以看杂志或玩手机, 但不能回忆学习材料。

(2)再认记忆测查阶段

在学习阶段后1小时进行再认记忆任务。再认记忆任务包含224个英文非词, 其中112个为学习任务中的学习材料, 另外112个为被试未学习过的填充刺激。所有刺激以随机顺序依次呈现, 被试需要根据自己的记忆情况按键判断屏幕上呈现的刺激是否在学习阶段出现过。研究采用6点量表的反应模式, 其中6表示肯定学习过, 1表示肯定没学习过, 2~5介于两者之间。被试按键后刺激立即消失, 800 ms之后呈现下一个刺激。

2.2.4 数据分析

在数据分析中, 依据被试在再认记忆任务中的按键反应, 计算记忆正确率、两种学习条件的反应时、击中率和辨别力指数()。对学习过的词汇进行4~6按键反应或未学习过的词汇进行1~3的按键反应记为正确, 反之记为错误。辨别力指数依据公式= Z− Z进行计算。为了区分回想和熟悉性过程, 进一步计算了高自信击中率和低自信击中率。高自信击中率是指对旧词进行6的按键反应的项目数与旧词数量的比值, 低自信击中率是指对旧词进行4~5的按键反应的项目数与旧词数量的比值。采用SPSS 17.0对记忆正确率进行单样本t检验, 对反应时、击中率、辨别力指数、高自信击中率和低自信击中率进行配对样本t检验。

2.3 实验结果

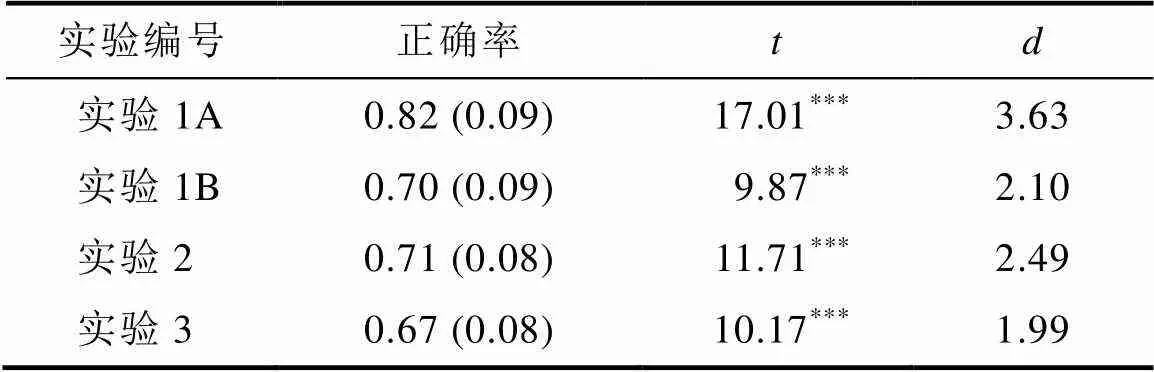

再认记忆任务的平均正确率和标准差见表1。被试在再认记忆测查中的平均正确率为0.82。单样本t检验发现, 记忆正确率显著高于概率水平(0.50),(21) = 17.01,< 0.001,= 3.63。该结果说明被试在学习阶段确实对学习材料进行了认真记忆。

表1 再认记忆测查的平均正确率(标准差)及t检验结果

注:***< 0.001

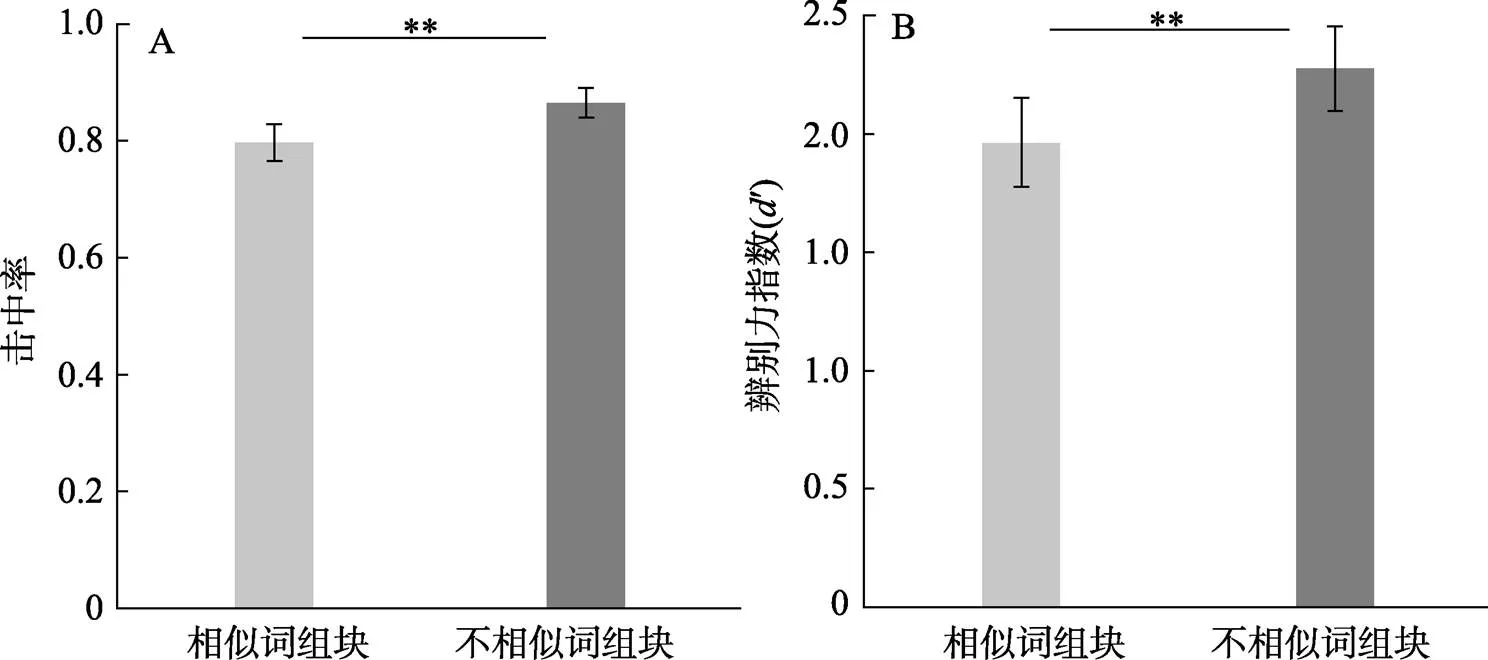

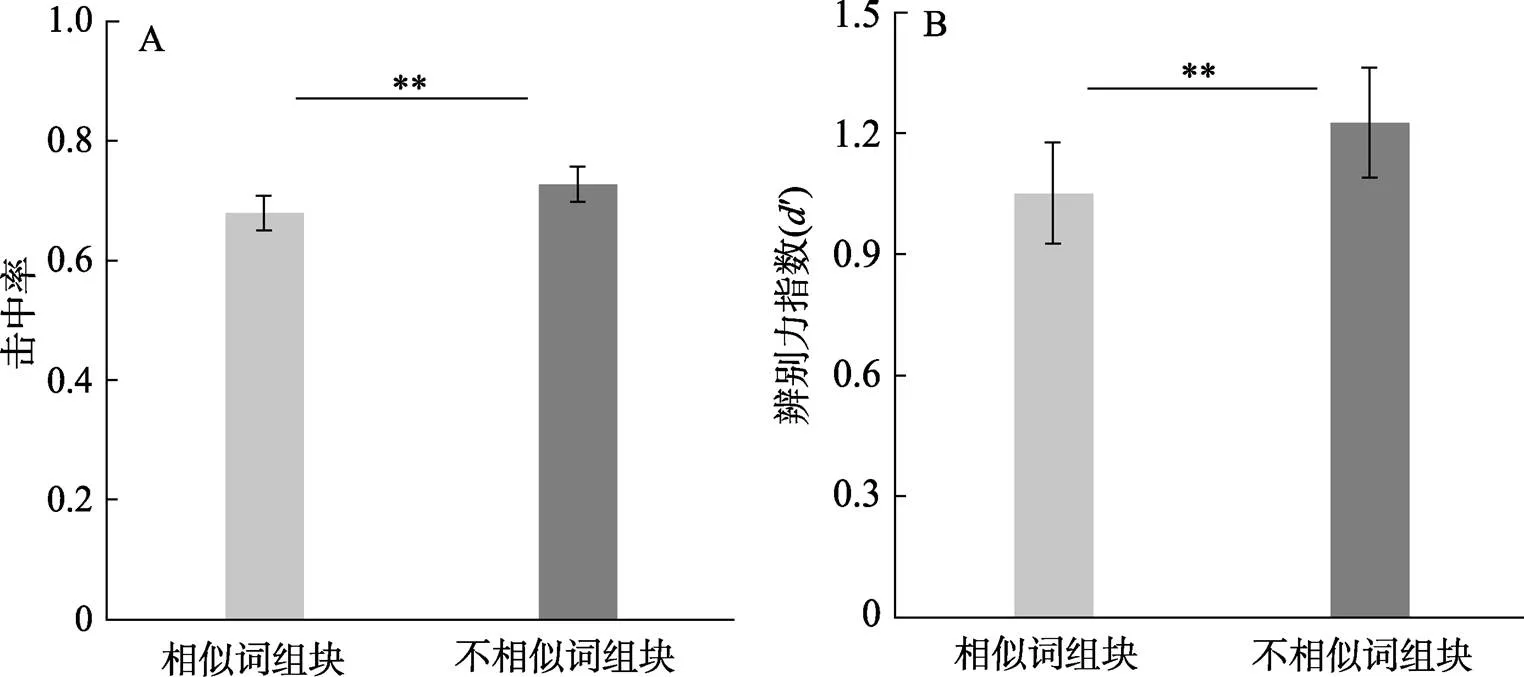

两种学习条件的击中率和辨别力指数如图2。相似词组块条件和不相似词组块条件的击中率分别为0.80和0.86, 两种学习条件的辨别力指数分别为1.96和2.28。配对样本t检验发现, 相似词组块条件的击中率显著低于不相似词组块条件的击中率((21) = −3.37,= 0.003,= 0.72, 95%CI [−1.09, −0.03]), 相似词组块条件的辨别力指数也显著低于不相似词组块条件的辨别力指数((21) = −3.67,= 0.001,= 0.78, 95%CI [−0.49, −0.14])。该结果表明不相似词组块条件下词汇记忆效果显著好于相似词组块条件。

图2 实验1A中两种组块条件的击中率(A)和辨别力指数(B)。

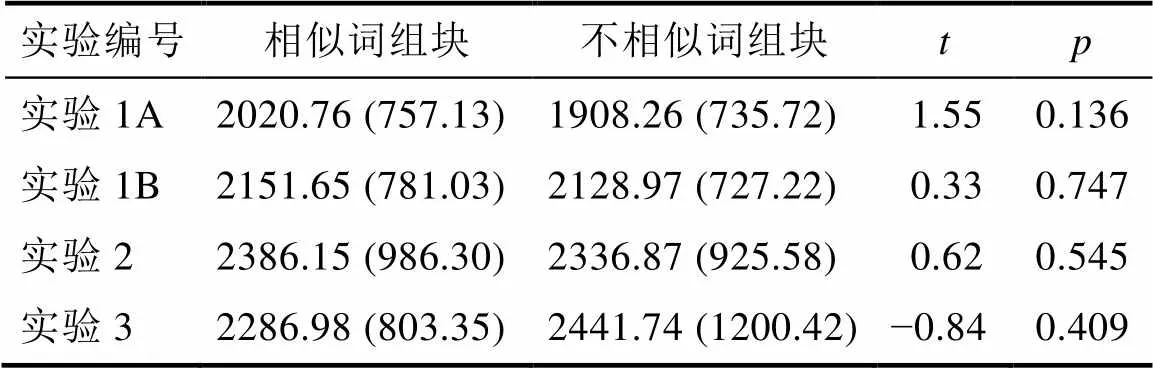

然后, 使用配对样本t检验比较了相似词组块条件(2020.76 ms)和不相似词组块条件的反应时(1908.26 ms)发现, 两种组块条件的反应时没有显著差异,(21) = 1.55,= 0.136。该结果说明本实验中发现的组块方式效应没有受到速度准确性权衡的影响(表2)。

表2 再认记忆测查中两种组块条件的平均反应时(标准差)及t检验结果

最后, 为了考察学习材料组块方式对再认记忆中熟悉性和回想过程的影响, 进一步比较了两种组块条件下高自信击中率和低自信击中率的差异(表3)。结果发现, 相似词组块条件的高自信击中率显著低于不相似词组块条件,(21) = −2.66,= 0.015,= 0.57, 95%CI [−0.10, −0.01]; 而两种组块条件在低自信击中率上没有差异,(21) = −0.68,= 0.506。该结果说明学习材料组块方式可能主要影响再认记忆中回想过程。

2.4 讨论

实验1A探讨了学习材料的组块方式对相似词记忆的影响。结果发现, 无论是以击中率还是以辨别力指数为指标, 被试在不相似词组块条件下的词汇记忆效果都好于相似词组块条件。该结果说明, 与相似词组块方式相比, 不相似词组块方式能够促进相似词的记忆。

实验1A的结果首先重复了前人研究关于不相似词组块的记忆优势的发现(Avons, 1999; Saito et al., 2008)。更为重要的是, 与前人研究通过两组不同学习材料(相似学习材料和不相似学习材料)的比较而发现的不相似词的记忆优势不同, 本研究发现, 当两组学习材料同为相似词时, 不相似词组块方式相比于相似词组块也能促进相似词的记忆。该结果说明不相似词组块可能是促进相似词汇学习和记忆的一种有效途径。

由于实验1A中学习与测查之间间隔一小时, 所以该实验中发现的不相似词组块的记忆优势能否长期保持还有待考证。为了探讨该问题, 实验1B将学习和测查之间的间隔延长至一周, 进而考察相似词组块效应的长时保持情况。

3 实验1B:学习材料组块方式效应的长时保持性

3.1 实验目的

通过延长学习与记忆测查之间的时间间隔, 考察学习材料组块方式效应的长时保持情况。

表3 再认记忆测查中两种组块条件的高、低自信击中率(标准差)及t检验结果

3.2 实验方法

3.2.1 被试

22名母语为汉语的大学生(男2名), 年龄18~26岁, 平均年龄20.09 ± 1.73岁, 所有被试皆为右利手, 视力或矫正视力正常, 此前未参加过实验1A, 实验结束后, 每个被试会得到相应的报酬。

3.2.2 实验材料、实验程序及数据分析

实验1B的实验材料、实验流程以及数据分析均与实验1A相同。与实验1A唯一不同是实验1B的学习任务与再认记忆测查任务间隔一周。

3.3 实验结果

实验1B中再认测查的平均正确率和标准差如表1。单样本检验发现, 测查的正确率都显著高于概率水平(0.50),(21) = 9.87,< 0.001,= 2.10。这一结果表明被试在学习阶段对呈现的词汇进行了认真记忆。

两种学习条件的击中率、辨别力指数、高自信击中率和低自信击中率如图3和表3所示。相似词组块条件与不相似词组块条件的击中率分别为0.68和0.73, 辨别力指数分别为1.05和1.23, 高自信击中率分别为0.24和0.27, 低自信击中率分别为0.44和0.45。与实验1A类似, 使用配对样本检验考察了两种学习条件下击中率和辨别力指数的差异。结果发现, 不相似词组块条件在一周之后的击中率、辨别力指数和高自信度击中率显著高于相似词组块条件(击中率:(21) = −2.94,= 0.008,= 0.63, 95% CI [−0.08, −0.01]; 辨别力指数:(21) = −3.35,= 0.003,= 0.71, 95% CI [−0.28, −0.07]; 高自信击中率:(21) = −2.31,= 0.031,= 0.50, 95% CI [−0.06, 0]), 而两种组块条件在低自信击中率上没有差异,(21) =−0.98,=0.338。并且, 相似词组块条件(2151.65 ms)和不相似词组块条件(2128.97 ms)在反应时上没有显著差异,(21) = 0.33,= 0.747 (表3)。该结果说明, 不相似词组块对相似词记忆的促进作用可以长时间保持。

3.4 讨论

实验1B通过延长学习与再认测查之间的时间间隔(间隔一周), 考察了组块效应的长时保持性。结果发现, 无论以击中率还是辨别力指数为指标, 被试在不相似词组块条件下的记忆成绩都显著高于相似词组块条件。该结果说明, 不相似词组块方式对相似词记忆的促进作用能够长期保持。

该实验的结果一方面重复了实验1A关于不相似词组块方式促进相似词记忆的实验结果, 说明学习材料组块方式效应是稳定存在的; 另一方面从长时记忆保持的角度拓展了实验1A的结果, 说明不相似词组块的优势能够长时间保持。尽管如此, 不相似词组块方式对相似词记忆的促进机制依然不清楚。如前所述, 与相似词组块相比, 不相似词组块对相似词记忆的促进作用既可能通过增强单个词汇的特异性细节信息的记忆促进了相似词的记忆, 也可能是通过增强相似词中共同词根的记忆而促进了相似词的记忆。为了区分上述两种可能性, 实验2将采用错误记忆范式, 在再认记忆测试中加入与学习材料相似的英文非词, 对不相似词组块方式促进相似词记忆的机制进行探究(Piguet, Connally, Krendl, Huot, & Corkin, 2008)。

4 实验2:学习材料组块方式对相似词记忆的影响机制

4.1 实验目的

使用错误记忆范式, 探讨不相似词组块方式对相似词记忆的促进是因为单个刺激的细节性记忆增强还是因为相似词中共同词根的记忆增强。

图3 实验1B中两种组块条件在学习一周后的击中率(A)和辨别力指数(B)。

4.2 实验方法

4.2.1 被试

22名母语为汉语的大学生(男6名), 年龄 18~22岁, 平均年龄18.96 ± 1.06岁, 被试皆为右利手, 视力或矫正视力正常, 此前均未参加过实验1A和1B, 实验结束后, 每个被试会得到相应的报酬。

4.2.2 实验材料

实验材料包含288个词长为6的英文非词, 其中学习材料112个, 填充刺激176个。学习材料和120个填充刺激(8个置于学习序列的首尾以排除首因和近因效应, 112个为再认记忆测试中的无关填充刺激)与实验1A相同。另外56个填充刺激为诱饵刺激, 用于在再认记忆阶段探测错误记忆。诱饵刺激分为28组, 每组2个刺激, 分别对应学习材料的28个相似词组。诱饵刺激与对应学习材料相似词组中的4个非词共享前4个字母或后4个字母。与实验1A相同, 学习材料分为相似词组块和不相似词组块两种组块方式条件, 两种学习条件的实验材料在被试间平衡。

4.2.3 实验程序

(1)学习阶段

同实验1A。

(2)再认记忆测查阶段

由于实验1发现组块方式效应是稳定存在的, 并不依赖于学习−测查间隔, 所以实验2只设置了一种学习−测查间隔, 即完成学习任务后间隔1周进行再认记忆测查任务。选择学习−测查间隔1周的另一个原因是实验1中间隔1小时的再认记忆测试的成绩偏高(0.82), 而间隔1周的成绩适中(0.70)。在测查中, 280个英文非词以随机顺序依次呈现, 其中包含112个学习过的英文非词、112个无关填充刺激和56个诱饵刺激。与实验1A相同, 被试需要在6点量表上按键判断屏幕上出现的英文非词是否在学习阶段出现过, 其中6表示肯定学习过, 1表示肯定没学习过, 2~5介于两者之间。被试按键后刺激立即消失, 800 ms之后呈现下一个刺激。

4.2.4 数据分析

数据分析基本与实验1A相同。分别计算整体记忆正确率, 两种学习条件的反应时、击中率、辨别力指数、高自信击中率和低自信击中率。记忆正确率与辨别力指数的计算不包含诱饵刺激。除此之外, 还分别计算了两种学习条件的诱饵刺激的虚报率、区分旧词与诱饵词的辨别力指数和判断标准, 用于比较两种学习条件的错误记忆差异。

4.3 实验结果

首先, 使用单样本t检验对平均正确率进行分析, 发现记忆正确率显著高于概率水平(0.50) (见表1),(21) = 11.71,< 0.001,= 2.49。该结果说明被试在学习阶段对学习材料进行了认真记忆。

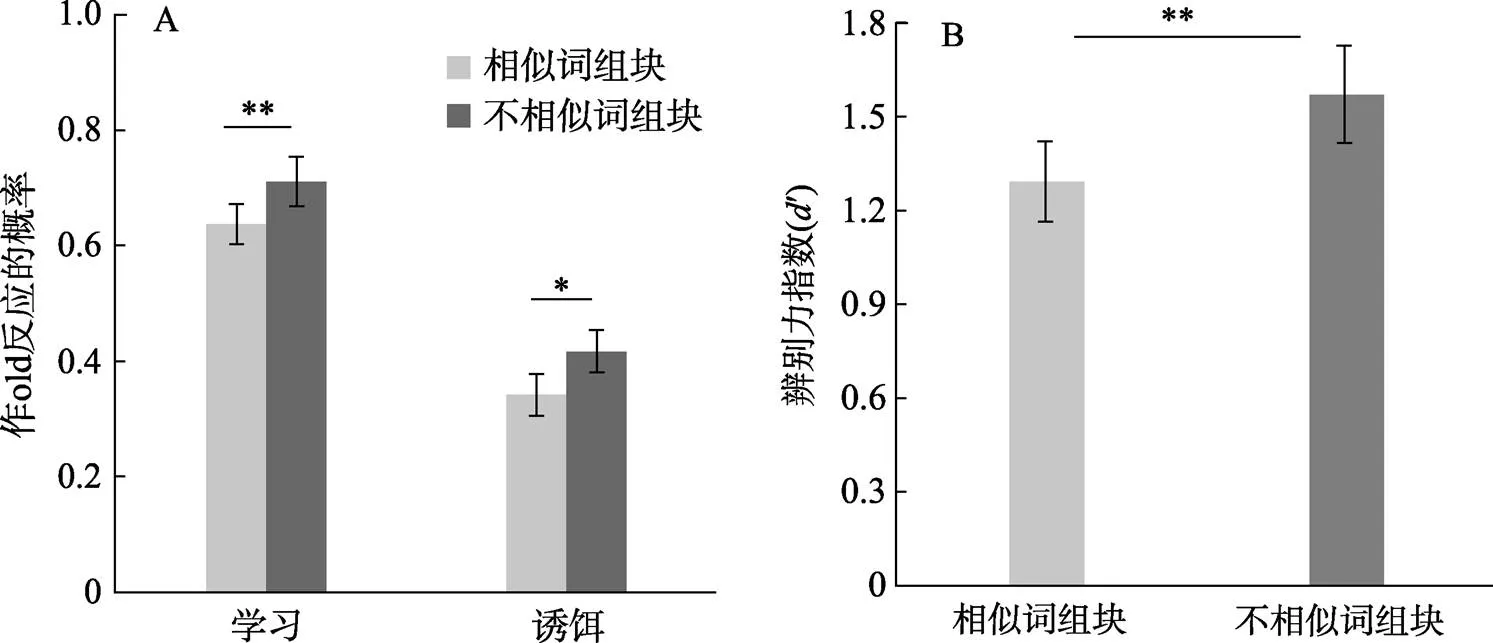

其次, 使用配对样本t检验比较了两种学习条件的击中率、辨别力指数、错误记忆率、反应时和高、低自信击中率。如图4和表3所示, 相似词组块和不相似词组块条件的击中率分别为0.64和0.71, 辨别力指数分别为1.29和1.56, 错误记忆率分别为0.34和0.42, 高自信击中率分别为0.25和0.32, 低自信击中率分别为0.39和0.39。统计检验发现, 不相似词组块条件的击中率、辨别力指数和高自信击中率显著高于相似词组块条件(击中率:(21) = −3.50,= 0.002,= 0.75, 95% CI [−0.12, −0.03]; 辨别力指数:(21) = −3.29,= 0.003,= 0.70, 95% CI [−0.48, −0.10]; 高自信度的击中率:(21) = −5.03,< 0.001,= 1.08, 95% CI [−0.10, −0.04]), 而两种组块条件在低自信击中率上没有显著差异,(21) =0.03,= 0.972。并且, 与相似词组块方式条件相比, 不相似词组块条件引起了更高的错误记忆率,(21) = −2.38,= 0.027,= 0.51, 95% CI[−0.14, −0.01]。在反应时上, 相似词组块条件(2386.15 ms)和不相似词组块条件(2336.87 ms)之间没有显著差异,(21) = 0.62,= 0.545 (表2)。该结果说明与相似词组块方式相比, 不相似词组块方式提高了相似词的正确记忆率, 同时也提高了相似诱饵词的错误记忆率。

图4 实验2两种学习条件的击中率、错误记忆率(A)和辨别力指数(B)。

最后, 为了探讨不相似词组块条件下诱饵词的错误记忆率的上升是由于被试区分旧词和诱饵词的感受性降低还是由于判断标准的降低引起的, 进一步使用配对样本t检验考察了两种学习条件下被试区分旧词和诱饵词的辨别力指数和判断标准的差异。结果发现, 在辨别力指数上, 相似词组块和不相似词组块条件的辨别力指数分别为0.86和0.89, 两者没有差异,(21) = −0.32,= 0.75。在判断标准上, 相似词组块条件的判断标准(= 1.36)显著高于不相似组块条件的判断标准(= 0.89),(21) = 2.51,= 0.020,= 0.53, 95% CI [0.08, 0.86]。该结果说明, 不相似词组块条件下诱饵词的错误记忆率的上升是因为被试在不相似词组块条件下区分旧词和诱饵词的判断标准较为宽松, 更倾向于将诱饵词判断为旧词。

4.4 讨论

实验2使用错误记忆范式(Roediger & Mcdermott, 1995; Sanchez & Naylor, 2018; Ye et al., 2016)对不相似词组块方式对相似词记忆的促进机制进行了探讨。结果发现, 与相似词组块方式相比, 被试在不相似词组块方式下对学习材料的击中率和辨别力指数更高, 同时诱饵词的错误记忆率也更高。该结果说明, 不相似词组块方式对相似词记忆效果的提升并不是通过增强单个学习材料的特异性记忆, 而是通过增强相似词组的共同词根的记忆而实现的。

实验2的结果首先重复了实验1的结果。具体而言, 与实验1的结果一致, 实验2发现与相似词组块方式相比, 不相似词组块方式促进了相似词的记忆效果, 并且这种优势可以长期保持。更为重要的是, 实验2通过使用错误记忆范式, 加入与学习材料非常相似的诱饵刺激, 对不相似词组块方式对相似词记忆的促进机制进行了探究。结果发现, 相比于相似词组块条件, 不相似词组块方式同时提升了学习材料的击中率和相似诱饵词的错误记忆率, 且不相似词组块方式对诱饵词的错误记忆率提升是由于个体区分旧词和诱饵词的判断标准降低引起的, 即在不相似组块条件下更倾向于将诱饵词判断为旧词。如前言所述, 依据模糊痕迹理论(Reyna & Brainerd, 1995), 实验2的结果直接说明不相似词组块方式对相似词记忆的促进效应是通过增强相似词组的共同词根的笼统记忆而实现的。

值得说明的是, 实验1和实验2都是使用可发音的英文非词为材料。由于本研究中所有被试均为大学生, 都接受过不少于10年的正规英语学习, 所以对于他们而言, 这些英文非词除在视觉上相似外, 还在语音上存在很大的相似性。前人研究也发现, 视觉相似性和语音相似性都会对词汇学习产生影响(Saito et al., 2008)。然而前人关注的都是熟悉文字的词汇学习, 而在新的文字的词汇学习过程中, 到底是语音相似性起作用还是视觉相似性起作用仍不清楚, 换而言之, 不相似词组块方式对新文字的相似词记忆的促进作用是发生在字形层面还是语音层面尚不清楚。为了回答该问题, 实验3以陌生韩字为材料, 进一步探讨学习材料组块方式对相似词记忆的影响。

5 实验3:语音相似性对学习材料组块效应的影响

5.1 实验目的

使用陌生韩字为实验材料, 探讨学习材料组块方式对相似词汇记忆的影响。

5.2 实验方法

5.2.1 被试

26名母语为汉语的在校大学生(男8名), 年龄18~26岁, 平均年龄19.38 ± 1.76岁, 所有被试皆为右利手, 视力或矫正视力正常, 无任何韩语学习经验, 此前均未参加过本研究的前三个实验, 实验结束后, 每个被试会得到相应的报酬。

5.2.2 实验材料

相比于英文非词, 韩字在空间频率和结构上更加复杂, 因而记忆难度更大。为了防止产生地板效应, 实验3选取的实验材料数量少于前三个实验。实验材料包含132个3~11笔画、3部件的韩字, 其中学习材料64个, 填充刺激68个。实验3选取单个韩字作为词汇记忆的材料主要基于两方面考虑。一方面, 实验被试的母语均为汉语, 汉语中存在很多单字词(陈嘉映, 2007; 李敏, 2015), 因而对这些被试而言, 单个韩字也可以视作词; 另一方面, 韩字的记忆难度较大, 使用单字能够很大程度上降低陌生材料的记忆难度。

与实验1A类似, 学习材料分为数量相等的两组, 分别用于两种组块条件。两组学习材料在视觉复杂性上匹配, 笔划数分别为8.69和8.72, 部件数同为3。每组学习材料包含8个相似韩字词组, 每个词组由4个相似的韩字组成。每个词组内的4个相似韩字两两之间共享2个部件, 且结构相同。填充刺激中4个刺激置于学习序列的首尾用于排除首因和近因效应, 另外64个作为再认记忆测查中的填充刺激。为了降低实验材料记忆判断的难度, 所有的填充刺激均与学习材料最多共享1个部件。

5.2.3 实验程序

(1)学习阶段

在学习阶段, 被试需要学习64个韩字。与实验1A类似, 学习任务包含两种条件:相似词组块条件和不相似词组块条件。每种学习条件包含32个刺激, 两种学习条件的学习材料在被试间平衡。每个刺激呈现2次, 两次呈现之间间隔1~4个其它刺激。每个刺激呈现3 s, 刺激消失后呈现1~3 s (平均2 s)的注视点。被试的任务是认真看屏幕上出现的刺激, 并努力记住它。在学习任务完成后, 被试需要完成一个与实验1A相同的数学等式判断任务, 用于防止被试在学习后刻意回忆学习过的词汇。

(2)再认记忆测查阶段

如前所述, 韩字的记忆难度较大。为了防止出现地板效应, 实验3选择设置较短的学习−测查间隔, 即1小时。1小时的学习−测查间隔可以确保实验3与实验1A在学习−测查间隔上具有可比性。在再认记忆测查任务中, 128个韩字以随机顺序依次呈现, 其中64个刺激来源于学习阶段, 另外64个是被试在学习阶段未见过的。与前三个实验相同, 被试需要在6点量表上按键判断屏幕上出现的韩字是否在学习阶段出现过。被试按键后刺激立即消失, 850 ms之后呈现下一个刺激。

5.2.4 数据分析

同实验1A。

5.3 实验结果

首先, 使用单样本t检验对再认记忆测查的正确率进行分析(见表1), 发现被试的记忆正确率显著高于概率水平(0.50),(25) = 10.17,< 0.001,= 1.99。该结果表明实验3的被试在学习阶段对学习材料进行了认真记忆, 且没出现地板效应。

其次, 使用配对样本t检验比较了两种学习条件的击中率、辨别力指数、反应时和高、低自信击中率。如图5、表2和表3所示, 相似词组块方式和不相似词组块方式的击中率分别为0.79和0.80, 辨别力指数分别为0.70和0.76, 反应时分别为2286.98 ms和2441.74 ms, 高自信击中率分别为0.49和0.48, 低自信击中率分别为0.29和0.32。差异检验发现, 在击中率、辨别力指数、反应时和高、低自信击中率上, 两种组块条件之间均没有显著差异(击中率:(25) = −0.86,= 0.398; 辨别力指数:(25) = −0.16,= 0.872; 反应时:(25) = −0.84,= 0.409; 高自信击中率:(25) = 0.24,= 0.815; 低自信击中率:(25) = −1.69,= 0.103)。

5.4 讨论

实验3以陌生韩字为实验材料, 探讨了学习材料组块方式对视觉相似词记忆的影响。结果发现, 无论是在击中率上还是在辨别力指数上, 相似词组块方式与不相似词组块方式都没有显著差异。该结果说明, 不相似词组块不能促进只具备视觉相似性的相似词的记忆。

本研究的前三个实验使用英文非词为实验材料, 均发现了不相似词组块方式对相似词记忆的促进作用。如实验2的讨论中所述, 对于中国大学生被试而言, 前三个实验中使用的英文非词的相似性不仅体现在视觉上, 而且还表现在语音上。为了分离视觉相似性和语音相似性的作用, 实验3以中国被试不会发音的陌生韩字为实验材料, 探讨了学习材料组块方式对纯字形相似词记忆的影响。结果发现, 不相似词组块方式不能促进只具备视觉相似性的相似词的记忆。综合实验1A和实验3的结果说明, 不相似词组块方式对相似词记忆的促进作用可能依赖于学习材料的语音相似性。这一结果与前人结果一致, 即语音相似性在词汇记忆中可能起重要作用, 语音不相似项目记忆成绩好于语音相似项目(李轩, 刘思耘, 2012)。

图5 实验3两种学习条件的击中率(A)和辨别力指数(B)。

6 总讨论

本研究采用学习−测查范式, 探讨了学习材料组块方式对陌生相似词长时记忆的影响。实验1和2的结果均发现, 不相似词组块条件下相似词的记忆成绩优于相似词组块条件, 即不相似词组块方式能促进相似词的长时记忆, 并且这种促进效应能够长时保持。该结果一方面验证了前人研究关于不相似词的记忆优势效应的研究发现(Avons, 1999; Saito et al., 2008)。更为重要的是, 与前人研究基于不相似材料与相似材料的对比而发现的不相似词记忆优势不同(Logie et al., 2000; Logie et al., 2016), 本研究发现, 当两组学习材料同为相似词时, 不相似词组块相比于相似词组块能促进相似词的记忆。该结果说明学习材料的组块方式会影响相似词的记忆。

本研究还发现在陌生文字的相似词的记忆中, 语音相似性表现出比字形相似性更为重要的作用。本研究以英文非词和韩字为学习材料。对于中国大学生被试而言, 由于他们具有十多年的英文学习经验, 所以本研究中使用的可读的英文非词材料在视觉和语音上都表现出相似性, 而韩字材料对于中国被试而言没有语音, 所以只在视觉上表现出相似性。结果发现, 当学习材料在视觉和语音上都相似时(实验1和2中可读的英文非词), 不相似词组块方式相比于相似词组块方式表现出记忆优势; 而当学习材料仅在视觉上相似时(实验3中陌生韩字), 两种组块方式之间没有显著差异。该结果说明, 不相似词组块对陌生相似词长时记忆的促进作用可能需要依赖于语音相似性。与此一致, 以往关于不相似词和相似词短时序列记忆差异的研究也一致地发现, 语音相似性对于词汇的短时记忆具有重要的作用(李轩, 刘思耘, 2012; Saito et al., 2008)。本研究未发现视觉相似性对相似词记忆的作用至少存在两方面的可能性。一方面, 视觉相似性的作用可能会受到词汇相似性程度的调节。已有研究发现, 当词表内词汇之间的相似性较低时(词表内部分词汇相似), 语音相似性和视觉相似性在词汇记忆中都会起作用(Lin et al., 2015; Saito et al., 2008); 而当词汇之间的相似性较高时(词表内所有词汇都相似), 语音相似性对词汇记忆起主要作用, 视觉相似性的作用不明显(李轩, 刘思耘, 2012)。由于本研究选用的词表内所有词汇之间都相似, 即相似性程度较高, 所以没有发现视觉相似性的作用。另一方面, 由于本研究中的陌生韩字材料不具有语音, 所以无法排除视觉相似性在不相似词组块效应中单独起作用的可能性, 即无法排除不相似词组块促进视觉相似而语音不相似词记忆的可能性。未来研究需要加入字形相似而语音不相似的陌生词汇作为学习材料, 对上述可能性进行进一步探讨。

更为重要的是, 本研究还探明了不相似词组块方式对相似词记忆的促进作用的机制。本研究发现相比于相似词组块方式, 不相似词组块方式对相似词的长时记忆具有促进作用。如前所述, 依据模糊痕迹理论(Reyna & Brainerd, 1995), 本研究发现的不相似词组块相对于相似词组块的记忆优势既可能是因为不相似词组块方式增强了相似词中共同词根的笼统记忆, 也可能是因为不相似词组块方式提高了单个词汇的细节性信息记忆。本研究的实验2使用错误记忆范式对上述两种可能性进行了区分(Roediger & Mcdermott, 1995; Ye et al., 2016)。实验结果发现, 不相似词组块方式在促进相似词记忆的同时也提高了相似诱饵刺激的错误记忆。该结果说明, 不相似词组块方式对相似词记忆效果的提升并不是通过增强单个学习材料的细节性信息的记忆, 而是通过增强相似词组的共同词根的笼统记忆而实现的。与此一致, 脑成像研究发现相似陌生词汇的连续呈现会引起脑活动的抑制效应(Glezer et al., 2009; Glezer et al., 2015)。因此, 学习者在相似词组块条件下记忆编码脑区的活动强度低于不相似词组块条件。换句话说, 与不相似词组块相比, 学习者在相似词组块条件下会降低记忆编码脑区在共同词根编码时的参与程度, 因而表现出较低的记忆成绩。

此外, 本研究还尝试分离了学习材料组块方式对再认记忆中熟悉性和回想的影响。如前所述, 与低自信判断的学习项目相比, 高自信判断的学习项目在记忆提取时包含更多回想过程(Squire et al., 2007)。通过区分不同自信水平的组块方式效应, 实验1和实验2一致地发现两种组块条件只在高自信 击中率上表现出差异, 而在低自信击中率上不存在差异。该结果说明, 学习材料组块方式可能主要影响基于回想的再认记忆。尽管如此, 由于高自信判断的学习项目的提取同时包含回想和熟悉性过程(Squire et al., 2007), 所以本研究通过高低自信记忆成绩的比较无法完全排除学习材料组块方式会影响基于熟悉性的再认记忆的可能性。因此, 该结果还需进一步使用回忆与再认记忆的比较、记住/知道范式等多种分离熟悉性和回想的实验范式进行验证(Smith et al., 2011; Squire et al., 2007)。

值得注意的是, 因为实验1发现在不同学习−测查间隔条件下(1小时和1周), 材料组块方式效应都稳定存在, 所以在实验2和实验3中, 只设置了一种学习−测查间隔条件。具体来说, 实验2的学习−测查间隔为1周, 实验3的学习−测查间隔为1小时。虽然实验1的结果说明材料组块方式效应不会受到学习−测查间隔的影响, 但是三个实验在学习−测查间隔上差异仍存在影响实验结果的可能性。未来研究需要使用完全一致的学习−测查间隔, 进一步验证该研究的结果。

本研究关于学习材料不相似词组块方式促进相似词记忆的发现对于语言学习和教学具有重要的实践意义。词汇学习对于个体的语言习得具有举足轻重的作用(梅磊磊, 屈婧, 李会玲, 2017)。由于字形、语音和语义相似的词汇之间容易相互混淆, 所以人们在学习时表现出极大困难。本研究发现, 学习材料组块方式的改进可能是有效促进相似词学习和记忆的有效途径之一。具体而言, 与相似词组块学习相比, 不相似词组块学习能够促进相似词的记忆。因此, 为了更为高效地掌握相似词汇, 学习者应在学习过程中更多使用不相似词组块学习的方式。

7 结论

本研究采用学习−测查范式, 探讨了学习材料组块方式对相似词记忆的影响, 结果发现:1)相比于相似词组块方式, 不相似词组块方式能够促进陌生相似词汇的记忆, 并且这种促进效应能够长时保持, 说明不相似词组块方式是促进相似词记忆的有效途径之一; 2)不相似词组块方式对陌生文字中相似词的记忆的促进作用可能依赖于语音相似性; 3)不相似词组块方式的促进效应是通过增强相似词的共同词根的记忆而实现的。

Avons, S. E. (1999). Effects of visual similarity on serial report and item recognition.(1), 217–240.

Balota, D. A., Yap, M. J., Hutchison, K. A., Cortese, M. J., Kessler, B., Loftis, B., … Treiman, R.. (2007). The English lexicon project.(3), 445–459.

Chen, J. Y. (2007). Formulas and the definition of “word” in the Chinese language.(5), 1–7.

[陈嘉映. (2007). 约定用法和“词”的定义.(5), 1–7.]

Cohen, J. (1988).. L. Erlbaum Associates.

DeAnda, S., Poulin-Dubois, D., Zesiger, P., & Friend, M. (2016). Lexical processing and organization in bilingual firstlanguage acquisition: Guiding future research.(6), 655–667. doi:10.1037/bul0000042

Gallo, D. A. (2010). False memories and fantastic beliefs: 15 years of the DRM illusion.(7), 833–848. doi:10.3758/MC.38.7.833

Gilbert, A. C., Boucher, V. J., & Jemel, B. (2014). Perceptual chunking and its effect on memory in speech processing: ERP and behavioral evidence., 220. doi:10.3389/fpsyg.2014.00220

Glezer, L. S., Jiang, X., & Riesenhuber, M. (2009). Evidence for highly selective neuronal tuning to whole words in the "visual word form area".(2), 199–204. doi:10. 1016/j.neuron.2009.03.017

Glezer, L. S., Kim, J., Rule, J., Jiang, X., & Riesenhuber, M. (2015). Adding words to the brain's visual dictionary: Novel word learning selectively sharpens orthographic representations in the VWFA.(12), 4965–4972. doi:10.1523/JNEUROSCI.4031-14.2015

Li, M. (2015). A new exploration on the definition of modern Chinese word.208–210.

[李敏. (2015). 关于现代汉语词的定义新探.208–210.]

Li, X. & Liu, S. Y. (2012). The effects of phonological similarity and visual similarity in immediate serial recall of Chinese characters.(12), 1571–1582. doi:10.3724/sp.j.1041.2012.01571

[李轩, 刘思耘. (2012). 汉语短时序列回忆中的语音相似性和视觉相似性效应.(12), 1571–1582.]

Lin, Y. C., Chen, H. Y., Lai, Y. C., & Wu, D. H. (2015). Phonological similarity and orthographic similarity affect probed serial recall of Chinese characters.(3), 538–554. doi:10.3758/s13421-014-0495-x

Logie, R. H., Della Sala, S., Wynn, V., & Baddeley, A. D. (2000). Visual similarity effects in immediate verbal serial recall.(3), 626–646.

Logie, R. H., Saito, S., Morita, A., Varma, S., & Norris, D. (2016). Recalling visual serial order for verbal sequences.(4), 590–607. doi:10.3758/s13421- 015-0580-9

Mei, L., Qu, J., & Li, H. L. (2017). The cognitive neural mechanism of second language learning.(6), 63–73.

[梅磊磊, 屈婧, 李会玲. (2017). 第二语言学习的认知神经机制.(6), 63–73.]

Mei, L., Xue, G., Chen, C. S., Xue, F., Zhang, M. X., & Dong, Q. (2010). The "visual word form area" is involved in successful memory encoding of both words and faces.(1), 371–378. doi:10.1016/j.neuroimage.2010. 03.067

Nairne, J. S. (1990). A feature model of immediate memory.(3), 251–269.

Piguet, O., Connally, E., Krendl, A. C., Huot, J. R., &Corkin, S. (2008). False memory in aging: Effects of emotional valence on word recognition accuracy.(2), 307–314. doi:10.1037/0882-7974.23.2.307

Poirer, M., Saint-Aubin, J., Musselwhite, K., Mohanadas, T., & Mahammed, G. (2007). Visual similarity effects on short-term memory for order: The case of verbally labeled pictorial stimuli.(4), 711–723.

Qu, Z. & Ding, Y. L. (2010). The effect of Chinese phonological association on false memory.(2), 193–199.

[曲折, 丁玉珑. (2010). 汉字语音关联对错误记忆的影响.(2), 193–199.]

Qu, Z., Liu, Y., & Bi, Y. H. (2010). The effect of Chinese orthographic association on false memory.(2), 146–153.

[曲折, 刘优, 毕耀华. (2010). 汉字字形关联对错误记忆的影响.(2), 146–153.]

Reyna, V. F. & Brainerd, C. J. (1995). Fuzzy-trace theory: An interim synthesis.(1), 1–75.

Roediger, H. L. & Mcdermott, K. B. (1995). Creating false memories: Remembering words not presented in lists.(4), 803–814.

Rugg, M. D. & Yonelinas, A. P. (2003). Human recognition memory: A cognitive neuroscience perspective.(7), 313–319. doi:10.1016/s1364- 6613(03)00131-1

Saito, S., Logie, R. H., Morita, A., & Law, A. (2008). Visual and phonological similarity effects in verbal immediate serial recall: A test with kanji materials.(1), 1–17. doi:10.1016/j.jml.2008.01.004

Sanchez, C. A. & Naylor, J. S. (2018). Disfluent presentations lead to the creation of more false memories.(1), e0191735. doi:10.1371/journal.pone.0191735

Smith, C. N., Wixted, J. T., & Squire, L. R. (2011). The hippocampus supports both recollection and familiarity when memories are strong.(44), 15693–15702. doi:10.1523/JNEUROSCI.3438-11.2011

Smyth, M. M., Hay, D. C., Hitch, G. J., & Horton, N. J. (2005). Serial position memory in the visual-spatial domain: Reconstructing sequences of unfamiliar faces.(5), 909–930.

Squire, L. R., Wixted, J. T., & Clark, R. E. (2007). Recognition memory and the medial temporal lobe: A new perspective.(11), 872–883. doi:10.1038/nrn2154

Wixted, J. T. & Mickes, L. (2010). A continuous dual-process model of remember/know judgments.(4), 1025–1054. doi:10.1037/a0020874

Xiao, H. R., Huang, Y. F., Gong, X. M., &Wang, D. H. (2015). Age alters the effects of emotional valence on false memory: Using the simplified conjoint recognition paradigm.(1), 19–28. doi: 10.3724/SP. J.1041.2015.00019

[肖红蕊, 黄一帆, 龚先旻, 王大华. (2015). 简化的联合再认范式中情绪对错误记忆影响的年龄差异.(1), 19–28.]

Xue, H. L., Mei, L., Xue, G., Chen, C., & Dong, Q. (2017). The impact of learning method on unfamiliar visual form learning.(5), 1111–1116.

[薛红莉, 梅磊磊, 薛贵, 陈传升, 董奇. (2017). 学习方法对陌生语言字形学习的影响.(5), 1111–1116.]

Ye, Z. F., Zhu, B., Zhuang, L. P., Lu, Z. L, Chen, C. S., & Xue, G. (2016). Neural global pattern similarity underlies true and false memories.(25), 6792–6802. doi:10.1523/JNEUROSCI.0425-16.2016

Impacts of chunking strategy on memorising similar words

ZHANG Lei; LU Chengrou; LIN Junfeng; MEI Leilei

(Center for Studies of Psychological Application, School of Psychology, Guangdong Key Laboratory of Mental Health and Cognitive Science, South China Normal University, Guangzhou 510631, China)

The successful memorisation of similar words is critical for individuals’ vocabulary acquisition. Previous studies have found that individuals perform significantly better in an immediate serial memory test for dissimilar words than similar words. However, the memory advantage for dissimilar words in those studies was mainly based on the comparison of two sets of different learning materials (i.e., similar and dissimilar words). Therefore, whether similar words are memorised better in a similar chunking condition (similar words are successively presented) or dissimilar chunking condition (similar words are alternately presented by other dissimilar words) is unclear.

To address the above question, we performed four experiments in this study, in which within-subject design and study-test paradigm were used. Experiment 1A aims to explore the effects of chunking strategy on the memory of similar words. In this experiment, two matched sets of similar English pseudowords were used for the similar and dissimilar chunking conditions, respectively. In the similar chunking condition, similar words were successively presented, whereas in the dissimilar chunking condition, similar words were alternately presented with other dissimilar words. Participants were instructed to memorise the words during the study phase. A recognition memory test was administered one hour after the study phase. Experiment 1B aims to investigate the memory advantage of the dissimilar chunking condition for long-term retention. Experimental materials and tasks were the same with those of Experiment 1A, but the interval between study and test was prolonged to one week. Experiment 2 used Deese-Roediger-McDermott (DRM) paradigm to examine whether the dissimilar chunking strategy facilitated the memory of similar words by improving the memory of individual words or enhancing the memory of shared parts across similar words. Experiment 3 included unfamiliar Korean characters as materials to further disentangle the contributions of visual and phonological similarities on the memory of similar words.

Results show that: 1) Compared with the similar chunking strategy, the dissimilar chunking strategy show better memory performance on similar words, which can be maintained for at least one week. 2) The dissimilar chunking strategy improves the memory of similar words and results in a high false memory for similar lures. 3) The memory advantage for dissimilar chunking strategy is evident for phonologically similar words (i.e., English pseudowords) but not for visually similar words (i.e., Korean characters).

The results suggest that the dissimilar chunking strategy improves the memorisation of phonologically similar words by enhancing the memory of common parts across similar words. In other words, the dissimilar chunking strategy may be an effective way to improve the memorisation of similar words. These findings have important implications for language learning and education.

study-test paradigm; word memory; chunking strategy; similar words

10.3724/SP.J.1041.2019.00280

2018-05-07

* 国家自然科学基金项目(31771199), 广东省普通高校创新团队项目(人文社科) (2017WCXTD002)和广东省普通高校哲学社会科学重点实验室项目(2015WSYS009)资助。

梅磊磊, E-mail: mll830925@126.com

B842