湾区经济视野下粤港澳大湾区的战略走向分析

2019-03-01冯晨曦张仕荣

冯晨曦,张仕荣

(中共中央党校 研究生院,北京 海淀 100091)

湾区由若干个优良海湾、港口和岛屿相连而成,是一个地理概念,也是一个拥有密集城市群的经济聚集区。湾区经济衍生于共享湾区,具有高开放性、高人口密度、高创新性以及高资源聚集度等特点,是引领当今世界经济发展与技术变革的重要增长极。国际上,发展模式与效益获得认可度最高的湾区主要有纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区。近年来,多个国内沿海城市纷纷提出要整合要素资源、发展湾区经济,得到了中央政府的重视与支持。党的十九大报告强调,要支持香港、澳门融入国家发展大局,以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点,全面推进内地同香港、澳门互利合作。[1]通过与世界三大湾区对标,能更好把握优势差距和战略定位。

当前学术界对湾区经济的研究大都集中在湾区经济的衍生、动力和发展机制等方面。申勇、马忠新等学者聚焦于湾区经济对对外开放的引领作用,运用实证的方法,通过测算分析,认为粤港澳大湾区对我国对外开放事业的推进意义重大。[2]鲁志国、潘凤、闫振坤等学者比较了粤港澳大湾区与纽约湾区、东京湾区、旧金山湾区在土地面积、地区生产总值、企业创新、产业结构、金融产业等方面的差距和独特优势,从规模、效益、开放、创新四个维度综合评估了四大湾区的经济竞争力。[3]本文将进一步分析湾区经济的动力支撑与引领作用,深度对标三大湾区,落脚于粤港澳大湾区建设对推进“一国两制”与对外开放的战略意义。

一、湾区经济是当今世界区域经济发展的成功样板

作为带动经济发展的重要“领头羊”,湾区经济的辐射与影响往往超出其所在区域,形成较高的要素聚集和较强的规模效应。

(一)湾区经济发展的动力支撑

首先是优越的地理要素,湾区因海湾而兴。以东京湾为例,该湾位于日本本州岛南部地区,面朝太平洋中部,整个海湾被东西两侧的房总半岛与三浦半岛所环抱。湾区向内凹陷,里阔外狭,形成一个地理位置极佳的袋状海湾。湾内拥有包括东京港等在内的六个国际性良港,共同组成了一个马蹄形的港口群,同时还拥有大量的产业专用码头。东京都以及周边市县“靠湾吃湾”,依托东京湾发展建立起来一个涵盖东京都、琦玉县、千叶县、神奈川县等“一都三县”在内的世界级大都市圈,总面积约13 562平方公里,占全国总面积的3.5%。优越的地理位置、优良的港口集群、广阔的区域面积以及群起的都市城镇等因素共同组成了海湾经济的地理要素,也奠定了海湾经济发展与崛起的基础。

其次是前沿的科技创新,湾区依科技而盛。科技是支撑湾区经济持续占领发展制高点的关键动力源和强大引擎。在世界三大湾区中,尤以有“科研湾区”之称的旧金山湾区的科技创新元素最为突出,以科技密集而闻名于世的硅谷就位于该湾区。作为电子工业和计算机业的领航者与擎旗人,硅谷在当今世界高科技创新和发展方面发挥着至关重要的作用。目前,包括苹果、谷歌、英特尔等几十家互联网巨头与国际知名公司的总部落户在硅谷。得益于科技、教育、政府、产业的良性互动与深度融合,以旧金山湾区为代表的湾区经济催生出强大的生产力、创新活力与产业聚集效应。

再次是强大的产业支撑,湾区靠产业而强。不同于一般的休闲湾区,湾区经济内往往聚集着高度发达与功能齐全的产业系统,密集的产业分布是湾区经济的重要外显。素有“金融湾区”之称的纽约湾不仅是蜚声世界的金融中枢,拥有全球市值最大的纽约交易所和全球市值第三的纳斯达克交易所,还是重要的国际航运中心、制造业中心、商业中心等,以及生产制造、服装、化妆品、军工、食品、印刷等的重镇。

(二)湾区经济发展的引领效应

第一,创新发展模式。湾区经济创造了一个以创新、宜居、协调、开放等为特征的发展模式。创新是湾区经济的重要动力来源,从根本上说,建设湾区经济本身就是一种创新。湾区内宜居的自然生态、海湾风光、森林旷野相得益彰,成为吸引人才留驻的重要元素。协调维持着各要素之间的平衡稳定,通过政策协调、资源协调、环境协调等方式,保证湾区发展的科学性、稳定性和可持续性等。开放是全球化时代的重要特征,高开放性弱化了湾区经济的边界性和地域性,可以弥补腹地供给不力的缺陷,开拓海外这一更加广阔的市场。

第二,发展红利外溢。湾区经济以其庞大的体量与外向型的发展方式,为地区甚至全球经济的发展提供了巨大红利。首先,湾区经济是带动全球经济发展的重要增长极,形成了规模化的发展效应与成果共享。其次,由于湾区经济蕴藏着巨大的财富与希望,吸引着全国甚至世界各地的高端人才聚集,形成“1+1>2”的积极效应。再次,世界三大湾区无不相伴而生着大都市群。区域内城市间的协同是湾区经济形成和发展的关键,反过来,湾区也会以繁荣和现代化“装点”和强化这种协同。最后,创新型的制度体系是湾区经济的重要保障。作为创新型经济的代表,湾区经济在探索制度建设的过程中为后来者积累了相当的经验。

第三,促进产业融合与变革。湾区经济在促进产业融合与变革方面发挥着重要作用,主要表现为技术渗透、产业延伸、产业重组等方式。科技具有较强的渗透性和工具性力量,能够整合传统产业,形成新的产业部门。以生物芯片制造为例,位于旧金山湾区的硅谷凭借其所拥有的芯片制造技术渗透到传统医疗器械公司,就可以主导建立生物芯片制造产业。在产业延伸方面,华尔街的精英群体一直在努力开拓财路,为农业、工业等诸多第一、第二产业提供金融等服务,使得不同产业之间融合形成新的产业体系。产业重组是整合要素资源、提高生产效率的重要方式,位于日本东京湾京滨工业带上的三菱集团在其发展过程中就曾进行过组织结构与产业业务的重组。通过产业重组,充盈了产品的种类,提高了企业的竞争力。

二、粤港澳大湾区与世界三大湾区的优势差距比较分析

与纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区相比,粤港澳大湾区属于年轻的“后来者”。在如何规划建设国际大湾区方面,三大湾区有很多优势和经验值得学习借鉴。

(一)政策供给

政策供给主要是指国家经济政策最高制定者的中央政府与具体操盘手的地方政府等为湾区建设提供的机构与政策服务。湾区经济的建设大都超越单个城市和区域,需要中央政府的统一谋划与地方政府间的政策协调。纽约湾区的建立离不开跨州合作机构纽约港务局(Port Authority of New York and New Jersey,下称PANYNJ)、纽约州直控的纽约大都会运输署(The Metropolitan Transportation Authority,简称MTA)和非政府机构纽约区域规划协会(Regional Plan Association,简称RPA)等的机构支撑、政策协调与规划资讯。其中,PANYNJ在美国国会的批准下于1921年由纽约州和新泽西州政府联合成立,机构几经改革,管理着区域内的港口、机场、路桥等交通设施。在美国国会、纽约州政府、新泽西州政府等的多轴联动下,纽约湾区得以实现科学规划、精准施政和有效管理。反观粤港澳大湾区,横跨广东省9个市和香港、澳门2个特别行政区,囊括“一国两制三法系三法域”,在法律的渊源、内容、解释与执行等方面各不相同,迫切需要一个跨地区的机构对粤港澳大湾区的事务进行统一谋划和协调。

(二)人口规模与构成

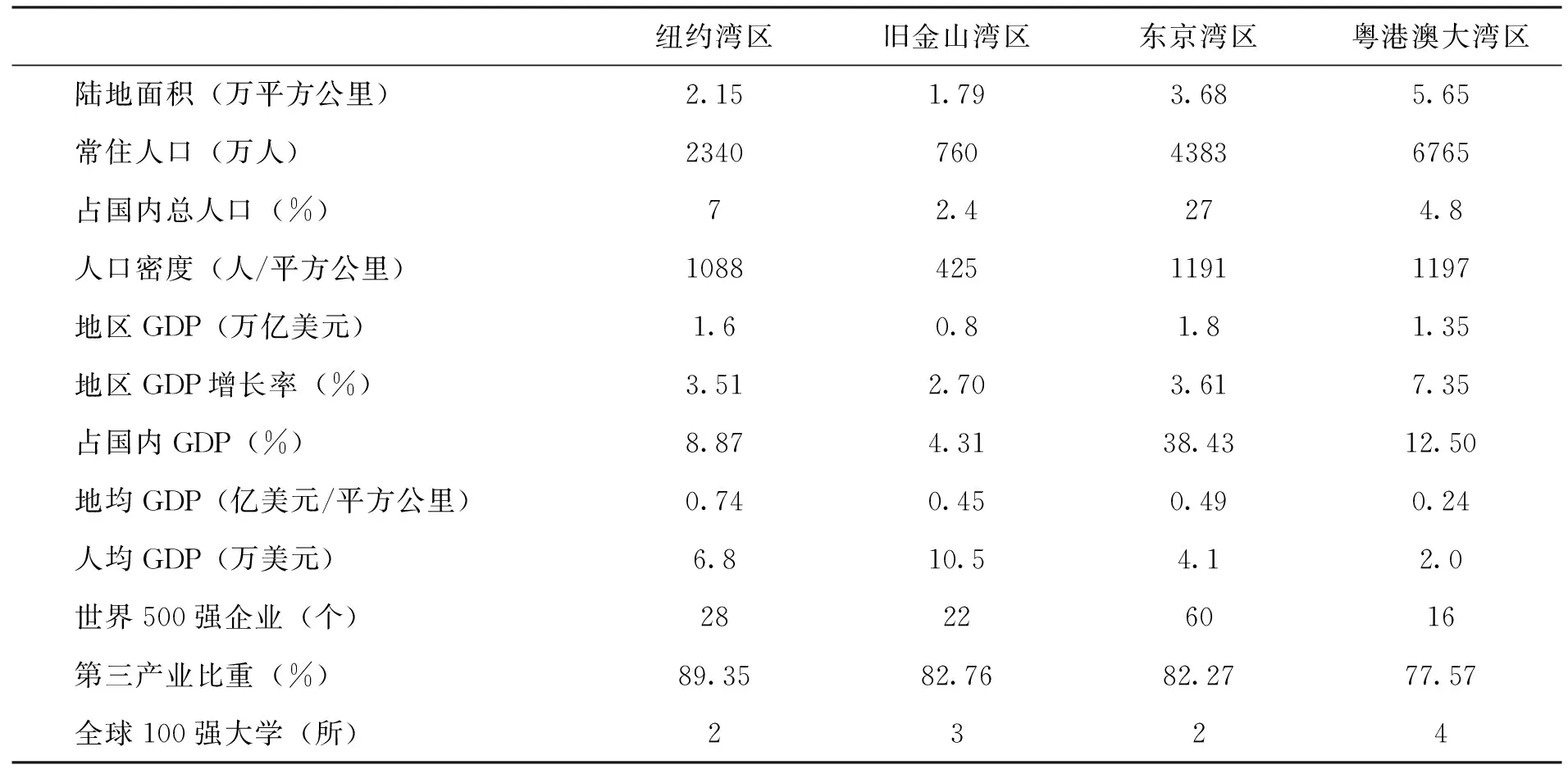

人口既是湾区经济建设的基础,也是衡量与预估湾区经济发展状况的重要指标。从人口总量上看,粤港澳大湾区远高于三大湾区,与三大湾区的人口之和相近。在人口密度方面,粤港澳大湾区跟纽约湾区、东京湾区的数值相似,远高于旧金山湾区(详见表1)。在人口来源方面,三大湾区都有较高的外籍人口比例,尤以纽约湾区最高,这也形成了不同文化与思维的交融碰撞。在人口的受教育程度层面,以“科研湾区”旧金山湾区的比例最高。在旧金山湾区劳动力组成中,受教育程度为本科及以上的比重达46%,而纽约湾区的比重为42%,美国平均水平为28%。[3]由此可见,粤港澳大湾区在对外开放、培养人才、引智引资等方面还和三大湾区有一定的差距。

表1 粤港澳大湾区与世界三大湾区的比较

数据来源:世界银行、彭博资讯、国家统计局,截止2016年底。

(三)地区生产总值

在GDP总量方面,东京湾区最高,粤港澳大湾区略低于纽约湾区,远高于旧金山湾区。在GDP增速方面,粤港澳大湾区远高于三大湾区。在GDP集中度方面,东京湾区最高,粤港澳大湾区紧随其后。在均值方面,粤港澳大湾区则明显落后于三大湾区(详见表1)。由此可见,粤港澳大湾区在多项经济指标上接近甚至超过世界三大湾区,尤其是在GDP增速上,但均值等指标的增长空间仍然很大。

(四)产业因素

密集的产业分布、优化的产业结构、强大的产业支撑,使湾区经济成为助推世界经济发展的“璀璨明珠”。在世界500强企业拥有量方面,粤港澳大湾区仍较为落后(详见表1)。在产业结构方面,粤港澳大湾区的第三产业比重排名最后,但差距较小。在全球金融中心指数(GFCI)方面,纽约、旧金山、东京、香港的得分分别为756、693、725、744,分别位列第2、17、5、3名。其中,香港的国际排名上升一位,与纽约的分差缩小到12,证明了香港作为国际金融中心的地位稳固。同样位于粤港澳大湾区的深圳、广州的得分和名次皆有所上升,若加快港、深、广三地金融产业融合发展的步伐,粤港澳大湾区的金融实力将再上一个大台阶。从产业因素的角度对标世界三大湾区,可以发现,粤港澳大湾区具有媲美世界级湾区的分量,但不足之处仍然明显。

(五)科技创新

科技创新的水平决定着湾区发展的空间,湾区的跨越发展离不开历次工业革命的推动。历史地看,湾区的发展大致可分为港口经济、工业经济以及目前的创新经济等阶段,分别得益于三次工业革命所提供的蒸汽动力、电气动力以及计算机与互联网动力。据统计,纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区和粤港澳大湾区拥有的全球最具创新力企业数量分别为7、10、5、1,可见粤港澳大湾区远远落后于三大湾区。在“全球最具创新力大学”排行榜方面,位于旧金山湾区的斯坦福大学再次蝉联榜首,而粤港澳大湾区无一所大学上榜。在全球100强大学分布方面,粤港澳大湾区总体的高等教育水平并不落后,但缺少足够的创新型企业与大学的支撑,教育向科研和产业的转化亟待加强,而“产学研”一体化的深入正是提高湾区科技创新能力的关键。目前,以人工智能为代表的新一轮工业革命也在悄然发生,只有继续搭乘科技创新的快车才能推动湾区更大发展。

三、粤港澳大湾区是助推对外开放与贯彻“一国两制”的重大实践

与世界三大湾区不同的是,粤港澳大湾区不仅聚焦于地区经济的高端融合,还着眼于击破“一国两制”实施过程中的“痛点”。只有深刻理解粤港澳大湾区建设所兼具的助推对外开放与贯彻“一国两制”的双重战略意义,才能精确把握湾区的发展走向。

(一)探索湾区经济建设,助推形成对外开放新格局

粤港澳大湾区建设是推动形成改革开放新格局的关键一环,意义重大。首先,服务“一带一路”大局。“一带一路”是中国在新时期统筹国际国内两个大局、协同推进对外开放政策而制定的一项重大战略,对于中国乃至世界都具有重要的发展意义。粤港澳大湾区地处“21世纪海上丝绸之路”的战略要冲,其中,广东是中国经济最为发达的省份同时又是“一带一路”沿线省份,香港是国际知名的金融中心、商业中心和航运枢纽,澳门是蜚声世界的娱乐业中心。推动粤港澳大湾区建设有助于凝聚三地发展合力,提高与沿线国家的贸易水平,为“一带一路”提供强大的动力支撑。

其次,引领区域协同发展。粤港澳大湾区背靠广阔陆地,是泛珠三角核心区域,同时又面朝南海,是环南海经济圈的重要一环,在泛珠合作与经略南海的海陆协同方面意义重大。泛珠三角地区覆盖九个省及两个特别行政区,占据全国五分之一的地理版图和三分之一的人口规模。粤港澳大湾区作为中国最具经济活力和发展潜力的地区,对于带动整个泛珠三角的合作与发展至关重要。粤港澳作为我国距离南海最近的经济发达区域,海洋经济总规模达1.23万亿元,连续20年位居全国首位,海洋电子信息业发达,是我国三大海洋工程装备制造业集聚区之一、国家重要的海洋科研技术经济平台。[4]加快推进粤港澳大湾区建设,促进三地协同发展,才能形成对来自新加坡、韩国、日本等方向经济竞争上的整体优势。

最后,探索推广湾区经济。湾区经济作为一种优化的产业布局和高效的发展模式,因其所具有的高经济活力、强创新能力、广辐射作用等优点,被世界广泛认同。中国是世界上海岸线最长的国家之一,拥有众多优良海湾、港口,有着推广建设湾区经济的条件和需求。在南部沿海,中国明确提出建设粤港澳大湾区,在中国对外开放的窗口探索发展湾区经济的中国模式,意在部署新一轮的中国湾区经济建设大局。在中国北方,环渤海湾经济蓬勃发展,但缺少深度的市场、产业、资源要素融合。在东部沿海,上海、苏南、浙北等地区经济形势抢眼,但也面临着产业结构升级等问题。因此,探索建设粤港澳大湾区,可以为下一步设立以上海、杭州、宁波等为核心城市的沪杭甬大湾区以及以天津等为核心城市的渤海湾区积累经验,以最大程度凝聚地区发展合力,实现由南到北、南北互济的国内全方位湾区经济集群布局。

(二)粤港澳大湾区融合发展,彰显“一国两制”活力

“一国两制”是中国为实现国家完全统一而进行的创造性制度设计,自实施以来,无论是港澳“高度自治”及施政路线的设计,还是内地与港澳的经济融合,都体现了中央政府高度的包容性和开创性。近年来,香港的产业转型面临重重困难,危害香港社会发展的不安定因素频发,也使得台湾唱衰“一国两制”的声音升高。为了进一步彰显“一国两制”的活力、生命力和感召力,实现香港、澳门的长期繁荣稳定,中央政府提出了建设粤港澳大湾区的政策设计,将港、澳融入到国家发展大局中,使其免费搭乘内地高速发展的“便车”。

建设粤港澳大湾区对于贯彻“一国两制”的意义主要体现在以下两个方面:

第一,立足港澳。在粤港澳大湾区建设中,香港扮演着重要的角色。香港的独特之处是具备了“一国两制”下的软实力优势,香港秉持的多元、包容、诚信、法治等核心价值,正好可以协助国家更有效地妥善处理国际纠纷、促进企业效益和社会责任,以及理顺社会治理过程的各种矛盾。[5]港澳自回归以来,依托发达的金融体系与港口贸易,经济社会发展总体趋于繁荣稳定。建设粤港澳大湾区,香港在社会治理、金融发展、企业交流等方面扮演着重要的角色。然而,回归以来,香港的各类社会问题和矛盾也愈加严重,给“一国两制”的优越性蒙上了阴影。中央决定设立粤港澳大湾区,既看中了港澳的独特优势,又有助于破解香港发展困局,缝合香港社会裂痕,盘活港澳经济,推动港澳与内地的优势互补和高端融合,进一步提升粤港澳的一体化程度和国际化水平。

第二,辐射台湾。台湾已与大陆分隔了70年,统一是符合两岸人民根本利益的历史必然。粤港澳大湾区的设立再次彰显了“一国两制”不可比拟的优越性和强大旺盛的生命力,事实证明,“一国两制”是实现国家完全统一的最佳选择和最优路径。近年来,作为“亚洲四小龙”之一的台湾面临着严重的经济增长压力,如果按照2016年的GDP数据进行排序,大陆已经有5个省份超过台湾,到2017年这一数字上升为9个。台湾想要保持经济高速发展不应自绝于大陆,扩大与大陆的经贸往来、探索两岸经济合作新模式是必选项。设立粤港澳大湾区,将海西经济区的发展纳入其中,两者优势互补,带动台湾海峡西岸的经济崛起,可以形成强大的对台经济辐射力。

2018年是中国改革开放40周年。依托粤港澳大湾区建设等战略“矩阵”,中国将进一步扩大对外开放。湾区经济作为一种创新型经济形态,是引领当今世界区域经济发展的成功样板。依托优越地理要素、前沿科技创新能力和强大的产业支撑等因素,湾区得以获取源源不断的发展动力,同时又向外界输出先进的发展模式和丰厚的发展红利,促进产业融合与变革。推动粤港澳大湾区的建设,必须精确把握与世界三大湾区的优势差距。通过与纽约、旧金山和东京等世界三大湾区的对照比较发现,粤港澳大湾区在政策供给、人口规模、地区生产总值等方面具有比肩世界级湾区的条件,但同时也存在着产业不够优化、教育资源分布不均、创新力不足等问题。此外,由于粤港澳大湾区囊括了“一国两制三法系三法域”,对协调机构和政策供给的要求较高。与世界三大湾区不同的是,粤港澳大湾区建设既是一项经济建设方案,也是一项重大政治战略决策。只有深刻理解它所兼具的助推中国对外开放与贯彻落实“一国两制”的双重战略意义,才能精确把握湾区的发展走向,形成“9+2>11”的规模效应。