生态廊道

2019-02-28高吉喜谢高地邹长新

郑 好,高吉喜,谢高地,邹长新,金 宇

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;2.生态环境部卫星环境应用中心,北京 100094;3.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042;4.南京信息工程大学应用气象学院,江苏 南京 210044)

伴随城市的快速扩张,人类对自然的开发和改造力度不断增强,自然景观破碎化现象日益严重[1-3]。生态廊道作为景观元素之一,具有连通景观格局的作用,是生态流的通道;同时,也具有屏蔽、过滤和阻断某些生态流的负作用,对另一些生态功能有阻隔作用。因此,根据生态文明建设的需要,构建生态环境保护需要的生态廊道,对保护生物多样性、提升生态系统功能和维持区域生态安全格局具有重要意义。

当今生态环境问题呈现出区域化(全球化)和综合化的特征,在解决区域生态问题时需要树立大区域、大流域的观念[7]34。笔者针对景观破碎引发的生态问题,从生态廊道的理论发展到实践案例进行全面阐述,讨论亟待解决和需要注意的问题,为我国大型生态廊道构建提供科学依据。

1 生态廊道概念的发展历程

与生态廊道相关的概念起源可追溯至1959年,美国学者William首次提出了绿道(greenway)的概念,并在北美和欧洲国家受到高度重视和关注。绿道概念提出和设计的最初目的主要是服务于审美游憩,为人们从工作居住环境进入绿地景观提供途径和保障;随后,绿道理念被拓展至娱乐、文化以及生态保护等多个方面[8]2,[9-10]。

20世纪60至70年代,随着人类对自然的改造力度不断增强,导致景观破碎化以及物种数量减少,因此,线性绿道理念被认作是解决这一生态问题的潜在途径。1975年,WILSON等[11]在岛屿生物地理学和复合种群的思想上提出了廊道(corridor)的概念,指出利用廊道连接相互阻隔的生境斑块,以缓解生境破碎对生物生存所带来的威胁。“廊道”概念的提出开启了网络化保护的生物多样性保护模式。随后,FORMAN[12]于1983年提出斑块-廊道-基质的重要理论,指出廊道是空间中与相邻两侧环境不同的线性或带状结构,并于1995年提出运用该理论分析空间格局与生态系统的关系,至此,廊道概念被拓展至区域生态安全保护的生态结构范畴。

生态廊道概念从绿道和廊道概念中发展衍生而来,更偏重于廊道的生态效益。美国保护管理协会(Conservation Management Institute, USA)将生态廊道定义为“供野生动物使用的狭带状植被,通常能促进两地间生物因素的运动”。有学者提出生态廊道是既能很好地连接当地不同斑块、不同小种群,又能很好地改善斑块间特定物质的移动速度,还能在很大程度上降低种群风险的景观类型[13]。20世纪90年代以来,生态廊道的生态功能愈发受到重视,基于生态要素所构成的生态廊道建设成为研究的新方向。因此,生态廊道被视为是具有保护生物多样性、过滤污染物、防止土壤流失、调控洪水等生态功能的廊道类型,是支撑生态系统运作的重要部分[14-15]。

随着生态廊道研究的发展,国际上用来描述景观连通性的概念还包括生态网络(ecological networks)、景观连接带(landscape linkages)、生态基础设施(ecological infrastructure)等。虽然有学者对概念的来源和目的进行辨析,但普遍认同它们是指可以产生经济效益和生态效益的连通陆域和水域的通道[5,16],旨在通过对破碎景观的管理和规划,达到保护生物多样性、维持生态过程和生态功能的作用[17-18]。我国也有学者指出,生态廊道实际上与绿色廊道、绿色通道表述的是相似概念[5,18]。

2 生态廊道类型及功能

2.1 生态廊道类别

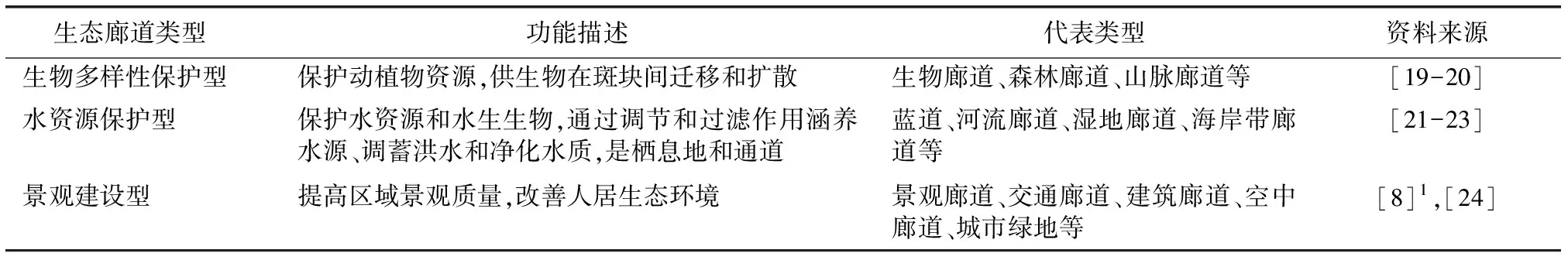

生态廊道类型客观反映了其系统的内部构成、空间形态及服务功能。有学者根据空间尺度、结构、功能、基质及构建策略等要素对生态廊道类型进行划分[19-23],如AHERN[10]根据空间尺度将生态廊道划分为市级廊道、省级廊道、地区级廊道、国家级廊道;FORMAN[22]从结构上将廊道分为线状廊道、带状廊道和河流廊道;LITTLE[8]1从功能上将廊道分为水系廊道、生态自然廊道和景观廊道等。基于生态廊道的结构和功能,从生态文明建设的需求来看,笔者将生态廊道划分为生物多样性保护型廊道、水资源保护型廊道以及景观建设型廊道(表1)。

表1生态廊道类型

Table1Ecologicalcorridorclassificaiton

生态廊道类型 功能描述代表类型资料来源 生物多样性保护型保护动植物资源,供生物在斑块间迁移和扩散生物廊道、森林廊道、山脉廊道等[19-20] 水资源保护型保护水资源和水生生物,通过调节和过滤作用涵养水源、调蓄洪水和净化水质,是栖息地和通道蓝道、河流廊道、湿地廊道、海岸带廊道等[21-23] 景观建设型提高区域景观质量,改善人居生态环境景观廊道、交通廊道、建筑廊道、空中廊道、城市绿地等[8]1,[24]

2.2 生态廊道功能分析

20世纪中叶,生态廊道的功能主要是服务于审美休憩,为人们接近自然而将公园、保护区、文化景观或历史遗迹连通起来;20世纪末,随着景观破碎、生态环境破坏等生态问题的出现,人们开始重新审视生态廊道在解决生态问题上的潜力和能力,至此,生态廊道的功能被拓展至历史文化、娱乐以及生态环境保护等多个方面。生态廊道具有通道-阻隔二元性,FORMAN[22]将廊道功能总结为栖息地(habitat)、通道(conduit)、过滤(filter)、源(source)、汇(sink)。我国学者也提出,生态廊道具有生物多样性保护、水源涵养、污染物过滤、防风固沙、阻隔(如控制城市扩张)等多种功能[25-26]。因此,基于生态廊道的生态功能,笔者从生物多样性保护、生态环境保护及生态安全格局建设等方面论述生态廊道的功能。

2.2.1维护生物多样性

20世纪60年代,为减小生境破碎化对物种带来的负面影响,生态廊道概念被提出,并对维护生物多样性发挥着至关重要的作用。MERRIAM[27]指出,生态廊道在功能上把曾经连为一体但因破碎化而产生的2个或多个植被斑块连接起来,有利于动植物在这些植被斑块之间运动和增强受隔离种群连接度。我国学者也提出,生态廊道可以通过增加景观连接度,达到防止种群隔离、维持种群最小数量的作用[28]。因此,生态廊道具有保障生物生存栖息地、提高生物迁徙效率、增加基因交流,进而增加生物多样性的重要生态功能[29]。

2.2.2保护水资源和水生生物

20世纪60年代,基于恢复中心城区生态环境与清理污染海湾的迫切性,SIMONDS提出“蓝道”理念,旨在将美国功利的滨水区转化为宜人景观[30]。20世纪70年代后,为达到提高公共可达性、净化滨水环境、缓解极端气候威胁、恢复生态多样性等目标,滨水森林资源、野生动物和鱼类资源也一并纳入生态廊道规划范畴[30]。国外有学者指出,滨水生态廊道可以增加入渗,减少洪水灾害;为水生动植物提供必需的生命动力,是栖息地、通道、过滤、屏障以及源和汇[24,30]。我国有学者提出滨水生态廊道功能多体现于植被对水环境的影响,如植被破坏增加阳光输入,水温提升,着生藻类繁殖;又如农田开发导致泥沙以及污染物输入量增加,破坏生态环境[31]。因此,生态廊道通过对滨水带的建设,使滨水生态系统和水体间各种物质、能量以及生物等随时空变化相互作用,具有提高滨水环境、改善水质、调节水量、恢复生态多样性等水源涵养生态功能[32]。

2.2.3维护区域生态安全格局

20世纪90年代以来,人口激增和城市化进程严重威胁区域生态环境,以生态安全为目标的区域生态安全格局优化已经成为迫切需求[33]。FORMAN[12]最初提出了景观格局的优化方法,指出廊道是斑块-廊道-基质景观格局中不可或缺的一环。俞孔坚[34]进一步提出了景观生态安全格局的概念,指出增加生态源之间的廊道连接程度会提高区域生态安全层次。构建连接破碎景观的生态廊道系统,有助于维护生态过程的连续性和完整性,有效传递和提升生态功能,进而形成牢固的生态安全屏障,对区域生态安全格局构建具有重要作用。

2.2.4应对全球气候变化

21世纪以来,生态廊道构建被视为是应对气候变化损失和危害的措施之一。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告指出,过去的130 a全球升温0.85 ℃,预测21世纪末全球地表气温将在本世纪初的基础上升高0.3~4.8 ℃。研究表明,世界超过80%的野生动植物对全球变暖有响应,原有生境不再适宜,促使物种向“温凉”的适宜栖息地迁移[35]。因此,为使生物适应气候变化自由扩散、 迁徙,需要构建生态廊道以保障区域生态系统连通性与完整性,减小气候变化对物种生存的威胁[36]。

3 生态廊道划定的理论和方法

基于景观生态学原理,国内外学者对生态廊道展开研究。众多学者提出岛屿生物地理学与岛屿生态学理论、基质-廊道-斑块模式、空间异质性学说和景观连接度等理论;依托遥感对地观测技术和 GIS 空间分析技术探索景观连通程度及人为活动对景观的干扰强度;并在强调廊道的生态功能基础上,依托相关基础理论和技术方法构建生态廊道。

3.1 理论基础

3.1.1斑块-廊道-基质理论

斑块-廊道-基质是景观生态学用来描述空间结构的重要理论,也是描述景观空间异质性的一个基本模式。斑块是指与周围环境存在异质性,并具有一定内部均质性的空间单元;廊道则是指连通不同空间单元的线状或带状结构;基质则是指空间中广泛分布的连续的背景结构。作为景观3要素之一,生态廊道将破碎化的各个斑块连接起来形成良好的生态网络,有利于维护生态系统结构的稳定性和生态功能的协调性,从而形成稳定的区域生态安全格局。

3.1.2最小费用理论

最小费用距离模型根据最小累积阻力(minimum cumulative resistance,MCR)来建立阻力面,综合考虑源、迁移距离和景观界面特征等因素构建[37-38]。与欧式距离(euclidean distance)不同,最小累积阻力代表抽象的距离概念,表示从“源”到最近目标的累积费用距离,即经过不同阻力景观所耗费的费用或克服的阻力。最小费用距离模型显示每个栅格单元的核心领域之间连接的相对阻力,识别路线遇到阻力大小,以此为依据提取核心区域之间的连线,形成生态廊道。

3.1.3电路理论

电路理论是生态廊道设计的重要基础之一。基于电路理论的连接度模型将电路理论和运动生态学联系起来,把景观看作一个导电表面,把复杂景观中的物种看作一个随机游走者。电阻类似于景观阻力的概念,电阻越大,对物种运动行为(迁徙或扩散)的阻碍能力越强;电流则反映随机游走者到达目标栖息地之前通过相应节点或路径的净次数,可预测物种通过相应节点或路径的净迁移概率[39-40]。借助于图论的数据结构,用电阻代替图形的边,将有利于某种生态过程(如物种迁移、扩散)的土地利用/覆被类型赋予较低的电阻;反之,阻碍该生态过程的土地利用/覆被类型被赋予较高的电阻,由此来预测景观间的连接路线[41]。

3.2 划定方法

生态廊道划定方法主要依托图论中最短路径算法思想绘制重要连通性区域,最根本的是构建阻力面指标[42]。具体划定过程可包括:(1)源地识别,通常为大范围的生物热点地区和重点生态功能区;(2)阻力面确立,即通过建立阻力面指标计算连通目标景观所需要克服空间阻力的大小;(3)成本距离计算,评价到达源地的空间最小阻力值,即可达性和连通性分析。MCRAE等[43]提出了基于电路理论的景观连通性模拟方法,通过估算生物生境斑块的连接度和阻力值,模拟生物通过复杂景观时的迁移路径。设计者们也开发了很多模型用来模拟生物栖息地以及景观连通性,如Circuitscape、Connectivity Analysis Toolkit、Connect-Landscape Connectivity Modeling Toolbox、Universal Corridor Network Simulator以及Functional Connectivity Toolbox等工具。目前,Linkage Mapper是国际上分析生物栖息地连通性的通用工具,其方法依托于最小费用理论,运用栖息地核心区域的矢量数据和栅格形式的阻力面数据绘制栖息地之间的最小费用通道[40]。该工具可以识别生态廊道的重要性、重要夹点及关键阻隔点,并能分析气候变化对生物栖息地的影响以及对生物多样性的威胁。

国内外学者基于最小费用理论和GIS分析方法,开展了大量生态廊道划定研究。通常采用最小费用距离计算、生态功能评估或两者结合为依据划定生态廊道。如LEE等[37]根据最小费用模型,提取生态系统服务价值高的区域构建韩国果川地区生态廊道,推进了生态基础设施建设;DUTTA等[44]运用Linkage Mapper工具,依据土地利用类型、人口密度、公路和铁路阻隔等指标建立阻力面,在印度中部16个老虎保护区间构建了生态廊道。我国学者在生态廊道研究方面也取得较大进展,有学者指出廊道在城市景观格局中有重要作用,并依托景观生态学方法设计三亚市生态廊道,为生物在城市内部移动以及向外市迁移提供必要通道[45-46];路晓等[47]运用最小费用模型,在ArcGIS软件Cost Path模块中生成最小路径,构建了北京平谷区生态网络;贺丹等[48]基于土地利用类型及事物在空间上的相互影响建立综合阻力面,运用 ArcGIS软件中的最短路径分析构建三亚市生态廊道。

3.3 生态廊道适宜性分析

3.3.1生物生境对生态廊道适宜性的影响

生态廊道构建需要满足物种使用的基本条件,才能充分发挥生态廊道的功能。有研究表明,影响物种迁移和分布的因素包括:非生物因素,主要指气候、土壤等影响物种生理特征的因子;物种间的相互作用,包括互利共生、取食和竞争等方面;地理区域特征和物种本身的迁移能力;物种对新环境的适应能力[49-51]。因此,生态廊道的位置、结构及内部环境成为判断廊道适宜性的关键因素。首先,生态廊道构建需要考虑目标物种对气温等气象条件的耐受性,避免廊道穿越物种难以承受的气候区。其次,需要考虑廊道宽度、数目和连接度等结构条件[15],保证目标物种迁移效率和污染物过滤等生态功能的发挥。最后,需要考虑廊道内部环境,如土地利用、物种取食条件、物种间相互影响情况等,根据生物习性确定和建立连接区域[4,50]。由此可见,生态廊道不是简单的核心区间的相连,而需要将物种迁移的地理位置与其生境、生态位联系起来,形成结构合理、内部环境适宜的物种可以有效利用的通道。

3.3.2廊道长度和质量对生态廊道适宜性的影响

廊道长度和廊道质量是影响生态廊道有效性的重要因素。诸葛海锦等[52]对青藏高原藏羚羊生态廊道的识别研究指出,长廊道(>100 km)沿线及周边少有重要核心区辅助连接,容易因距离阻力或人为干扰与其他核心斑块分离,利用效率低下。BELOTE等[6]选取核心区边缘小于300 km地理距离作为美国生态廊道划定依据,指出过长的生态廊道加权费用距离过高,且不能反映物种迁移的过程。因此,去除过长的生态廊道是增加廊道利用效率的有效措施。

阻力值和加权费用距离过大的廊道质量较差,构建费用过高,难以付诸实践。代表廊道质量的指标可以包括:加权费用距离与欧氏距离的比值,代表费用距离和实际地理距离的比例,表征动物根据核心区之间的距离所迁移的难易程度;加权费用距离和最小路径距离的比值,表示核心区之间最小路径的平均阻力,即阻力大小[44]。去除质量过差的生态廊道或用其他路径代替,是降低廊道构建费用,促进生态廊道有效落地的重要途径。

4 生态廊道实践

在开展廊道研究时,要综合考虑区域间的相互影响和相互联系,在区域、国家及洲际层面构建大尺度生态廊道系统。一些国际生态环境保护组织较早意识到大型生态廊道对于景观连通性维护以及生物多样性保持的重要性,构建了若干国家级或洲际级的大型生态廊道系统[53]。笔者以欧洲绿色基础设施(European Green Infrastructure)、澳大利亚西南部生态廊道(Gondwana Link)、里海沿岸生态廊道(The Caspian Coastal Assessment Plan)等综合性陆地生态廊道和滨水区生态廊道为例,说明大型生态廊道的构建依据、方法及其在维护区域生物多样性和提升区域生态功能方面的重要作用,为我国大型生态廊道建设提供借鉴。

4.1 欧洲绿色基础设施(European Green Infrastructure)

城市扩张以及道路和能源设施的建设导致欧洲区域生态系统退化和破碎化,景观面积及其生态功能逐渐丧失,物种数量减少。因此,欧盟委员会(EU Commission)于2013年提出建立绿色基础设施,提高欧洲自然资本[54]。作为欧洲战略(Post-2010 EU)的重要组成部分,欧洲绿色基础设施的构建将生物多样性保护战略融入了农业、森林、水环境、交通、能源、气候变化应对、土地利用等多方面的规划和政策制定中(http:∥ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/)。

欧盟委员会指出,欧洲绿色基础设施集生态连接、生态保护和多功能生态服务为一体,是用来传递广泛生态服务的自然和具有其他环境属性的半自然区域。通过大气质量控制、土壤侵蚀控制、水量调节、海岸带保护、土壤结构和质量保持、水质净化、大气成分和气候调节等综合指标,确定具有重大生态系统服务传递能力的区域;同时,参考生物生存空间、摄食区以及繁殖哺育区范围,运用生境模型和连通性模型建立大型哺乳动物迁移通道,形成生态网络[48]。这个由绿色(植被)和蓝色(水)空间组成的网络可以改善生态环境,实现绿色经济发展,增加了“Natura 2000网络”的连通性,可有效保护欧洲地区的生物多样性和生态环境。

4.2 澳大利亚西南部生态廊道(Gondwana Link)

2000年,澳大利亚西南部被评为全球25个生物多样性热点地区之一;然而,逐步退化和破碎化的生态环境导致该地区生物栖息地减少及生物多样性降低。因此,在大自然基金组织的推动下(TNC),澳大利亚丛林遗产保护组织(Bush Heritage Australia)、菲茨杰拉德河国家公园之友(Friends of Fitzgerald River National Park)等环保组织先后同意加入并建立澳大利亚西南部生态廊道建设项目。

澳大利亚西南部生态廊道项目于2002年正式启动,建设廊道长1 000 km,约2 000 hm2植被得到恢复,是澳大利亚历史上最大规模的生态保护工程之一(http:∥www.gondwanalink.org/)。廊道从澳洲西南部的湿润森林区延伸至Nullarbor平原边缘的干燥森林和灌木区,覆盖了该地区现存的大多数完整的生物栖息地,连接国家重要生态保护地,重建区域生物多样性[55]。另外,廊道沿澳洲西南部的气候梯度带和植被带而建,形成生物为适应气候变化而迁移的有效路径,减小气候变化对物种生存的威胁。

4.3 里海沿岸评估计划(The Caspian Coastal Assessment Plan)

里海是世界最大的内陆湖,受自然和人为因素双重影响,里海区域蒸散发强烈,生态环境脆弱,生物多样性降低,水质恶化严重。为此,1996年,俄罗斯和伊朗两国就里海沿岸区域可持续发展进行讨论(http:∥www.tehrantimes.com/);2003年,俄罗斯、阿塞拜疆和伊朗在德黑兰签署保护和恢复里海沿岸区域生态环境的公约(http:∥www.unep.org/regionalseas/Programmes/independent/caspian/default.asp),致力于连通里海不同区域已破碎的生态系统。随后,由关键生态系统合作基金(CEPF)组织发起,由俄罗斯、格鲁吉亚和伊朗3方合作的“高加索地区生物多样性热点”项目详细分析了研究区主要的生物物种及其栖息地,并以此为依据划定了10条大型生态廊道,分别为Kuma-Manych廊道、大高加索山脉廊道、里海海滨廊道、西小高加索廊道、Javakheti廊道、东小高加索廊道、Iori-Mingechaur廊道、南部高地廊道、Arasbaran廊道和Hyrcan廊道[5]。

笔者以Kuma-Manych廊道和大高加索山脉廊道为例,介绍生态廊道在里海滨水区域的积极作用。Kuma-Manych廊道占地面积208万hm2,由北高加索平原的生物热点地区延伸至Azov东海岸,包括了俄罗斯联邦的湿地、内湖、水渠等众多水鸟栖息地。该区域发现了10种全球濒危物种,如欧洲水貂、水獭、大鸨和鲟鱼等。生态廊道内的3个野生动物保护区只占廊道总面积的4.1%,因此,构建Kuma-Manych生态廊道对濒危物种栖息地保护和物种迁移、生物多样性具有重要意义。

大高加索廊道(Greater Caucasus Corridor)占地面积468万hm2,位于中部和高山区的大高加索地区,横跨俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆以及欧洲最高峰。由于过度放牧、非法砍伐、偷猎以及政治冲突等原因,该地区生物多样性受到严重威胁,因此构建大高加索生态廊道对生物栖息地进行保护。保护的栖息地包括中海拔落叶针叶林以及高海拔的矮树林、高山草甸、灌木丛带,该区域发现了20个全球濒危物种和7个生存范围受限物种。由于该生态廊道贯穿多国国界,因此需要各地区及政府给予跨界合作支持。

5 国内大型生态廊道建设实践

我国生态廊道建设最早可以追溯到20世纪70年代开展的三北防护林体系建设工程。该工程旨在三北地区建设一座绿色长城,致力于改善区域恶劣的气候和脆弱的生态环境。进入20世纪90年代,生态廊道强调线性空间两侧的绿带建设,如铁路、公路、河流沿线以及城市道路两侧的绿化带建设;2000年以来,受到欧美绿道建设思想启发,国内专家开始尝试用景观生态学原理指导廊道规划,并致力于公共绿地、防护绿地、风景林地等城市绿化建设。2010年以来,国内有地区突破城市绿化层面,开展区域生态廊道构建研究。2010年2月,《珠江三角洲绿道网总体规划纲要》指出,要在珠三角地区9个城市建设6条涵盖省级、城市和社区3个层次的区域绿色廊道,是我国首例在区域尺度下开展的多功能生态廊道建设工程(广东省人民政府,2010)。2016年10月,《长江经济带发展规划纲要》要求严格保护一江清水,努力建成上中下游相协调、人与自然和谐发展的绿色生态廊道。由此可见,区域生态廊道建设成为我国生态环境保护与建设工作的重点。

6 讨论

综上所述,生态廊道是指具有生物多样性保护、生态功能保持及生态安全格局维持等重要功能的连接陆域或水域的通道。从发展历程来看,生态廊道经历了从微观的具体设计到宏观的区域战略规划,从服务于审美休憩为主到发挥其重要生态功能的过程。然而,我国生态廊道研究起步相对较晚,目前我国生态廊道构建目的通常局限于城市绿化、景观审美以及小范围生态资源保护等方面[53]。局限性体现在:某一生态单元在不同尺度上会表现出不同的特征和作用,若生态廊道构建仅以城市局地尺度入手,那么城市绿地以及建成的生态廊道便成为新的“孤岛”,生境依然破碎化;生态廊道建设尽管开始强调生物保护,但结果却更偏向于欧美早年基于景观审美设计的绿道[56],生态廊道的多种生态功能并没有被充分认识及融入生态廊道的建设中,生态功能发挥受到限制。因此,针对以上不足,笔者提出完善我国生态廊道建设的建议如下。

(1)注重生态廊道的生态功能。随着工业化和城镇化的发展,区域生态环境问题逐渐凸显,廊道的生态功能越来越受到重视。生态廊道构建不应仅局限于城市绿化、景观设计和文化休憩等方面,基于生物多样性保护、生态功能提升以及生态安全格局维护为主的生态廊道构建是未来的重要研究方向。

(2)建立大尺度生态廊道。生态环境问题逐渐呈现区域化和全球化的趋势,景观连通性降低已成为不同地区和国家所面临的共同问题。因此,生态廊道构建需要从区域生态学出发[7]20-34,开展连续流域和山脉的区域层面、国家层面以及洲际层面的大型生态廊道建设,加强区域生态系统连通性和完整性,整体提升区域生态系统服务功能。在大型廊道规划和建设的过程中,需要全国各省市、自治区或各国政府提供跨界合作支持。

(3)统筹考虑生态保护生态通道建设。国际上大型生态廊道构建往往统筹考虑已有的生态保护工作基础。如澳大利亚西南部生态廊道建立在几十年的保护工作基础上,计划构建的1 000 km生态廊道中,超过900 km的矮灌木林已经存在。20世纪90年代的欧洲绿带计划(The European Green Belt)是欧洲绿色基础设施的重要基石和组成部分。由此可见,生态用地保护、植被带建设、生态规划等已有成果能够为大型生态廊道构建提供支持和保障,需要将廊道建设与生态保护基础和规划相统一、相衔接和相融合。