为了报复片方,设计师把厂标扔在地上,还用脚踩

2019-02-27康妮

文/康妮

2018年,一部纪录片《丹的片头》(Titles by Dan)发行上映,片中对丹·佩里(Dan Perri)的生平进行研究了展现,因为他几乎为电影史上各种类型的经典电影都制作过片头。

丹·佩里为很多经典电影制作过片头包括《出租车司机》《坟墓的公牛》《星球大战》等

佩里设计的片头不以极具个人辨识度而闻名,他真正的优势恰恰是他的适应性——他擅长为不同风格的电影设计最适合的片头,他设计的片头找不到任何相同之处。《纳什维尔》和《总统班底》虽然都是政治讽刺电影,但他为这两部电影制作的片头却全然不同。

《纳什维尔》(Nashville)是70年代美国电影的巅峰之作,被称为“《雌雄大盗》后最好的美国电影”,也被评价为导演罗伯特·奥特曼(Robert Altman)最好的作品之一。

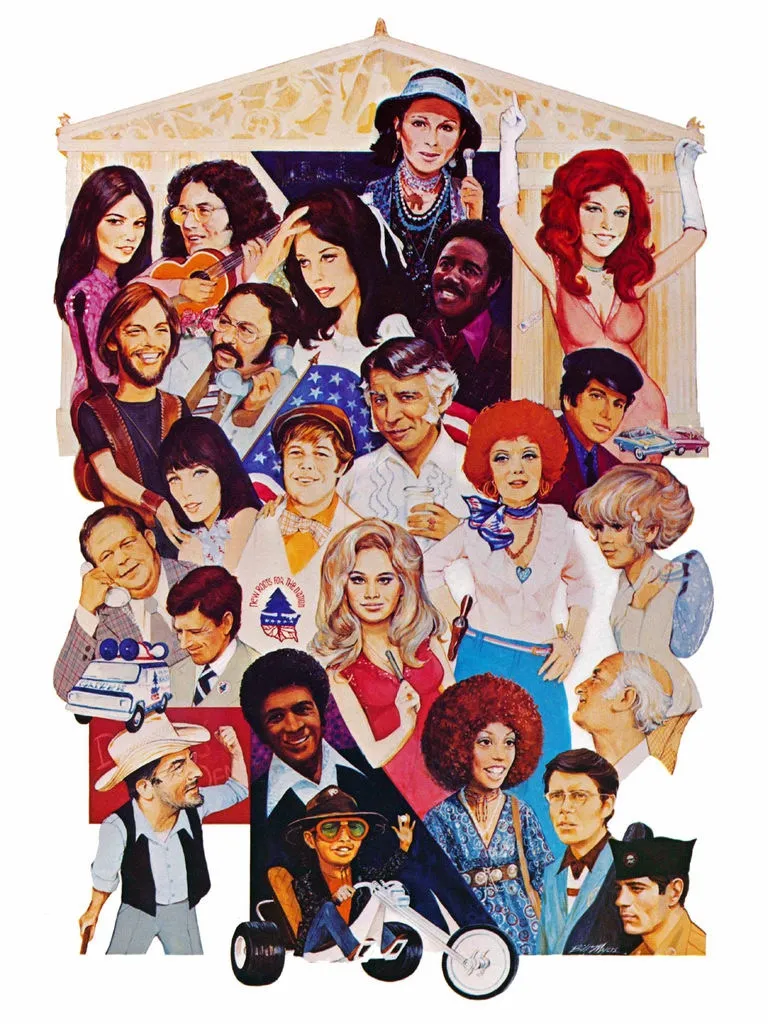

影片片头像个热闹的大卖场,家庭主妇、摇滚歌手、群氓、白日梦想家、陷入麻烦的明星……各色人等纷纷登场,还充斥着解说员的评论,输出的信息量之大远超观众所能吸收的。

这个片头是丹·佩里受到深夜电视广告和那些廉价音乐专辑封面的启发制作的。24位演员变成了漫画像,而《美国之声》著名的播音员强尼·格兰特(Johnny Grant)像拍卖商一样大声喊出角色名,声音与漫画交叠在一起,演员的名字和音乐歌词(所有演员演唱的歌曲都是他们自己创作的,这是导演奥特曼的要求)各在一边滚动——无疑是向观众介绍“世界乡村音乐发源地——纳什维尔”。

而且片头里的污点和划痕并不是年代久远造成的,而是故意的!

因为片长太长(奥特曼拍了可以放映70小时的胶片,剪接师西德·列文把它剪成8小时的毛片,后来减为6小时,分上下集,接着再压缩为三个半小时,最后公映的版本是160分钟。)派拉蒙为票房考虑要求奥特曼删减时长,在大吵一架后,这位不肯妥协的导演找到丹·佩里说,“我对派拉蒙很生气,我们做点什么来报复他们!”

于是,佩里把厂标胶片从盒子里拿出来,在桌子上滚了一圈,掉在地上,拿脚踩踩,把沾了土的胶片缠好,揉搓,一个“特制”的派拉蒙厂标完成了。

当剪辑部的工作人员小心翼翼拿出这段胶片却发现已经受损而大惊失色的时候,佩里在一旁坚持,“这就是导演要的效果!”

丹·佩里与奥特曼的合作在上一部作品《加州决裂》(California Split)时就开始了。虽然奥特曼想让佩里加入自己的工作室,但是佩里不肯放弃与其他导演合作的机会,于是他只肯在奥特曼的工作室里做个视效总监一类的职务。

当时奥特曼要求他为电影设计一个标志性的东西,好让他们可以用在“电影里,广告里或者其他什么可以用到的地方”。

但是当奥特曼看到那些设计时,毫不掩饰自己的厌恶,“错了,这些全不对,你应该去纳什维尔看看,那是个什么样的垃圾坑。每个人只是为了在音乐行业中争名夺利而不惜背后毁谤,甚至大打出手。”

看完片,佩里意识到奥特曼的“垃圾坑”是什么意思,每个人的脸上都透着贪婪,喧闹掩盖不了城市的虚伪,也是在那时他有了把片头做成电视广告的想法。

那时洛杉矶本地电视台经常播放一些低劣商品的广告,但是每支广告都把自己的产品标榜成世界第一来吸引观众下单。

当时电视台一条广告的时间是60秒,佩里也按照这个时长制作片头,格兰特喊出的“广告词”是他根据那些滞销唱片的广告写出来的。

片头完成后,奥特曼带着影片来到巴黎,把电影放给特吕弗看。放映室不大,右侧还有玻璃,恰好光线在屏幕的下方又反射出来一行同样的字,他觉得这个效果非常好,特吕弗也这样认为。于是佩里就在出品方露出的黑色画面中,左下角位置加上了同样的字,只是颜色更浅,像是映射一样。片头最核心的插画,则出自当时的纳什维尔电影协会主席比尔·迈尔斯(Bill Myers),而他原本的意图只是为一篇文章配图。他当时受邀跟随剧组,完成一篇电影报道。他在拍摄间隙拍下演员们不同形态的照片,有一次他碰到莉莉·汤普林,问她在某场戏的发型是怎样的。汤普林给他画了出来,据此完成了汤普林的肖像。

在片场,他还发现到处都是红、白、蓝三色,于是,他的这幅水粉画也以三色为主色调。尺寸是30*40英寸,所有人物占据的画面大小相等,没有人会占主导地位。24个头像的排列顺序按照彼此人物关系相互关联,但排列方式按迈尔斯自己的想法,政客们的位置最低。

影片拍摄行将结束,大家都在收拾东西,迈尔斯的画除了一小块基本也快完成了,他把画夹在胳膊下准备离开,但是剧组一个成员看到这卷画,好奇地让迈尔斯打开看看。然后,立马叫来了奥特曼,奥特曼看完说:“上帝!你捕捉到了我电影的精髓!”

奥特曼花了2000美元买下这幅画,在当时是笔不错的买卖,毕竟每个演员的片酬也才只有1万美元。如果用于电影宣传等其他用途,迈尔斯还将额外拿到2000美元——显然这笔钱最后他也拿到了。

《纳什维尔》封面插画

比尔·迈尔斯为《纳什维尔》设计了原声唱片的封面

原本奥特曼还想用这幅画做海报,但被制片厂拒绝了。比起很多艺术家他算是幸运的,获得署名权,把自己的名字还签在了画中吉他盒子的边缘位置。

只是原画目前不知所踪,迈尔斯曾经问过奥特曼的遗孀,并没有在这位导演手里,现在他倒是很想把这幅水粉画买回来。

第二年,丹又为《总统班底》(All The President’s Men) 制 作了片头。

虽然导演不如奥特曼名气大,但主演可是响当当的英俊小生罗伯特·雷德福,和年轻时就是戏精的达斯汀·霍夫曼。

题材也与《纳什维尔》近似:影片以四名潜入水门大度行窃遭到逮捕的窃贼开始,围绕曝光“水门事件”的两位《华盛顿邮报》记者展开,揭露这个直接导致尼克松下台的惊天黑幕。

片头开始出现一张白纸,在一段颇有意味的等待后,打字机的按键突然爆发,奋力敲上了大写字母“J”,紧接着是三个字母、两个空格、五个数字和两个标点符号,每一下都像拳手挥向沙袋的铁拳:“June 1, 1972.”

这串引人入胜的镜头,让观众立刻知道,这是一个值得调查的故事。

接着影调变成黑色——水门旅馆被阴影笼罩的走廊,低沉的人声,伴随着轻微的撬锁声,白色纤细的赫尔维提卡字体(Helvetica,出版业常用经典字体,线条均匀流畅,没有笔触。)的出现,宣示了窃贼的存在……

在奥斯卡金奖编剧詹姆斯·古德曼的剧本里,对片头一带而过,只强调以尽量精简的方式开始。而佩里坚持按照自己的极简主义方式,在开场的这些画面之后,黑暗消失前,只有短暂的演员表列出,给观众留下深刻印象。

在2014年对佩里的采访中,他谈到当时只看了影片的片段,但他的第一印象是觉得片名应该和故事中的人物一样神秘,于是就采用了整体偏薄的赫尔维提卡字体来表现人物的隐匿,这些名字出现在银幕上的时候,安静小巧。随后的车库场景他也将字体的色调调灰,几乎完全融入背景,同时把这些名字放在尽可能靠向银幕下方,淡进淡出,不引人注意。

因为本片导演艾伦·J·帕库拉是出了名地喜欢无数次修改作品,片头也相应调整了好几次。让佩里印象最深刻的是,导演觉得影片结尾对两位记者的成就没有表现,这个事件成为很多报纸的头条,于是他们决定在片头里直接加上当时报刊的头版或封面。

佩里飞到华盛顿,在一月份一个寒冷的周日的早晨,国会图书馆馆长为他找来各种版本的报道,佩里和摄影师在水泥地板铺上纸,拍了一整天,当晚他拿着胶卷飞回洛杉矶,第二天就在动画架上把这些照片用蒙太奇的方式拍摄完成,导演对此很满意。

但是这段片段根本没有出现在上映版本里!佩里也不知道为什么:“我只记得所有的旅行,寒冷的天气,和艰苦的工作!电影上映前和上映后我都没看过,没注意到它没被使用。这对我来说是个新闻。”

在这两部电影之后,丹·佩里又制作出很多经典电影的片头,包括下期会介绍到的《星球大战》,你还会看到他的名字。