分权制度改革、官员治理体制与中国转型经济发展研究探析

2019-02-25孙艳阳

孙艳阳 陈 宇

(上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海 200030)

0 引言

2018年7月6日,随着最后一船来自美国的大豆在中国大连港口靠岸,中美贸易摩擦升级。如何在新形势下继续保持中国的经济增长成为十分重要的实践和研究的课题。中国自改革开放以来保持近30年的高速经济增长,并于2010年跻身并一直维持世界第二大经济体的地位,经济实力的提升使其可以与世界第一超级大国美国抗衡。中国自改革开放以来的经济发展一直在西方经济增长理论所强调的若干条件方面比较薄弱,如自然资源禀赋、物质条件、人力资本积累及技术创新能力等,这不禁使人发问:中国“非常规”的经济增长动力究竟来自哪里?以North(1971,1981,1990)为代表的新制度经济学者从制度层面给出了答案。物质积累、人力资本储备及技术进步只是经济增长的结果,一国的制度安排才是经济增长的内在源泉。Shleifer(1997)认为政府体制转型是经济转型的核心。Li(1998)认为官员治理的效率和质量是影响经济发展的更根本的因素。Jin,Qian and Weingast(2005)认为中国地方政府的强激励来自20世纪80年代初中央政府实施的行政分权和以财政包干为主的财政分权制度改革。然而,分权制度改革并不足以构成激励中国地方政府发展经济的最为基本和长期的源泉。中国政治体制内部的官员治理特征是中国经济增长奇迹的重要保障。中国的官员治理包括显性的“晋升锦标赛”治理和隐性的干部人事管理制度。20世纪80年代开始的地方官员之间围绕GDP增长而进行的“晋升锦标赛”是中国经济增长的强劲动力(周黎安,2007)。与之相配合的官员任期、异地交流和更替等干部人事管理制度作为一种隐性治理,在一定程度上弥补了“晋升锦标赛”显性治理的不足,共同推动中国经济持续快速发展。

然而,分权制度改革和官员治理在使中国经济发展取得丰硕成果的同时,引入了许多新的问题,如腐败横行、市场分割和环境污染等。因此,本文试图从政治经济学相关理论的视角,深入考察国内外关于中国分权制度改革、“晋升锦标赛”和干部人事管理制度安排等这些对经济发展产生重要影响的因素的研究成果和进展,从本质上理解当前中国经济发展取得的成果和存在的问题,进而为当前和未来中国经济发展提供一定的借鉴并提出相应的建议。

1 分权制度改革与转型经济发展

中国是一个在疆域和人口双重意义上的大国,中央政府对地方政府的监督面临着极其高昂的成本,分权是大国治理必须采取的模式。中央政府对地方政府的放权始于20世纪70年代末的行政分权和80年代初的财政分权。行政分权是指地方政府拥有相对自主的决策权;财政分权是指实施财政包干合同,中央与地方分享财政收入,中央财政用于国防外交等职能部门的运转,地方财政承担地方公共物品和服务的供给。中国的分权制度改革对转型期中国经济发展有巨大的推动作用。首先,行政权力下放,特别是投资审批、对外贸易等经济管理权力的下放使得管制层级降低、管制机关变少,提高了行政效率,降低了地方向上级政府寻租的成本。此外,地方政府因地制宜不需再请示上级政府,有利于提升经济效率和社会福利。其次,财政分权改革使地方政府成为“剩余索取者”(Qian and Xu,1993),财政收入越高,地方的留存就越多,使地方政府和企业有极大的动力发展经济(Montinola et al,1995;Qian and Weingast,1997;Qian and Roland,1998)。

由图1可知,1978年以来,我国国内生产总值的绝对值持续增加,由1978年的3678.7亿元增长到2017年的827122亿元,40年时间增长了接近224倍。此外,国内生产总值增长率在分权制度改革之后的最初几年持续升高,直到2000年才逐步回落到分权制度改革之初的增长率。大量国内外文献也支持我国财政分权有利于经济增长(Qian and Xu,1993;Shirk,1993;Lin and Liu,2000;Qian and Weingast,1997;Qian and Roland,1998;Xu and Zhuang,1998;陈抗等,2002;Jin,Qian and Weingast,2005;张晏和龚六堂,2005;史宇鹏和周黎安,2007)。

图1 1978—2016年中国国内生产总值和国内生产总值增长率年度分布

数据来源:《中国统计年鉴2017》

然而,分权制度改革也存在一定的制度缺陷,使中国经济发展面临新的问题(沈立人、戴园晨,1990;吴敬琏,2003)。纵向来看,分权缩短了政府与社会的信息距离,却拉大了政府间的信息距离,从而加大了中央监督的难度(Rodden,2002)。下放的投资审批等经济权力虽然减少了地方政府向中央政府寻租的成本,但也可能被地方政府滥用,激发地方政府向企业设租的动力(Shleifer and Vishny,1993)。横向来看,在我国威权体制下,政府间的信息传导以“上下流动”为主,“左右流动”不足,分权强化了地方观念和利益。地方政府从经济活动管理者转变为经济活动的参与主体,不惜千方百计发展地方经济以增加地方财政收入,甚至不顾国家规划和区域分工的原则,盲目生产、重复建设,变为相对独立的“诸侯经济”。地方政府间合作渠道并不通畅,国内产品市场分割状况日趋严重(沈立人和戴园晨,1990;Zhang and Zou,1998;Young,2000;银温泉和才婉茹,2001;白重恩等,2004)。

在新形势下,随着中美贸易摩擦的发展,外部风险不断增加,中国的经济增长遇到一些新的挑战。因此,如何重新审视和安排分权制度显得十分重要。

2 官员治理体制与转型经济发展

分权并不足以构成地方政府发展经济的全部激励,分权给予地方官员的激励归根到底要由具体的官员治理体制来界定。在中国,中央对地方官员的治理包含显性和隐性两个方面(Huang,2002)。显性治理以20世纪80年代开始的GDP政绩考核为主(Li and Zhou,2005);隐性治理则包括任期控制、官员交流和异地任职等,旨在防止官员腐败和不忠等难以监督的事项。王贤彬和徐现祥(2008)研究发现,中央并不是完全按照经济绩效晋升地方官员,而是因类而异。对于从中央交流到地方上的省长、省委书记而言,是“培养与使用结合”,是否会被重新调回中央,并不一定需要有良好的经济绩效,而对于非从中央交流到地方的省长、省委书记而言,是否会晋升到中央则需要良好的经济绩效。

2.1 “晋升锦标赛”的显性激励

“晋升锦标赛”是理解分权激励地方政府的重要影响渠道(张晏和龚六堂,2005;王永钦、张晏、章元、陈钊、陆铭,2006)。周黎安(2007)认为“晋升锦标赛”至少需要五个前提才能发挥效力:第一,上级政府的人事权力必须是集中的,可以决定一定的晋升和提拔标准,并根据下级政府官员的绩效决定其升迁;第二,存在一种从委托人和代理人角度看都可衡量的、客观的竞赛指标,如GDP增长率、财政收入、出口创汇量等;第三,各参赛主体即政府官员的“竞赛成绩”是相对可分离和可比较的;第四,参赛的政府官员能够在相当程度上控制和影响最终考核绩效,即被考核的指标与参赛人的努力之间存在足够大的关联;第五,参与人之间不易形成合谋。中国地方官员围绕GDP“晋升锦标赛”的激励效应逐层放大,成为中国政府推动经济增长的动力源泉,有助于转型初期的经济增长和资源配置。Li and Zhou(2005)运用中国改革开放以来省级数据验证了地方官员晋升概率与省份GDP增长率显著正相关,且中央在考核地方官员绩效时理性地运用相对绩效评估的方法来减少绩效考核误差,增加其可能的激励效果。

然而,“晋升锦标赛”的重要弊端是导致官员的政治竞争转化成为了政治收益而不计经济成本的恶性经济竞争(周黎安,2004),造成资源过度消耗、地方保护主义、重复建设、过度投资、忽视科教文卫投资、环境恶化、收入分配不公和政府职能错位等一系列扭曲性后果,导致中国政府职能和经济增长方式的转型变得困难重重(周黎安,2007;丁菊红、邓可斌,2008;陈健,2008)。周黎安(2004)明确指出嵌入经济竞争当中的政治晋升博弈是导致地方官员合作困难的根源。此外,“晋升锦标赛”导致地方官员施政考虑严重短视化,只关心自己任期内辖区的短期经济增长。

2.2 干部人事管理制度的隐性激励

与“晋升锦标赛”的显性治理不同,干部人事制度安排作为一种隐性治理,包含官员任职来源、交流、任期、去向等方面,涉及内容更全面且治理更具弹性,在一定程度上弥补了“晋升锦标赛”的不足。下面予以具体分析。

2.2.1官员来源

改革开放初期,邓小平提出要按照革命化、年轻化、知识化、专业化的“四化”标准选拔干部,各地企业中拥有大学学历的领导干部被选拔充任地方官员,以改善地方官员结构、加快干部知识化步伐,并向经济工作倾斜,促进区域经济增长。张尔升(2010)构造了1992—2007年我国省委书记、省长与其省份经济增长相匹配的面板数据,从个人层面考察企业背景的省委书记、省长对区域经济增长的绩效。研究发现:整体而言,企业背景的地方官员对区域经济增长是弱负效应,引入控制变量后呈弱正效应,其影响在0.2个百分点之内。1992年以后,来自企业的地方官员对于区域经济增长的贡献提高了0.8个左右的百分点,企业背景的地方官员对于推进产业发展起到了明显的推动作用。

此外,我国还存在一种特殊背景的“京官”,其被中央调任到地方存在很强的过渡性质,更多是为了历练或解决某些专门问题,如山西煤矿生产安全等(杨海生等,2010)。中央调任到地方的官员与中央关系密切且更了解中央意图,其个人晋升更多地取决于其他而非“晋升锦标赛”。王贤彬和徐现祥(2008)从来源的角度看,平均而言,来自中央部委的省长、省委书记的经济增长绩效显著处于低水平。从离任后去向的角度看,平均而言,调任中央的省长、省委书记的经济增长绩效并未占有优势,主要表现为,来自中央、离任后调入中央的省长、省委书记的经济增长绩效显著地低。

2.2.2官员任期

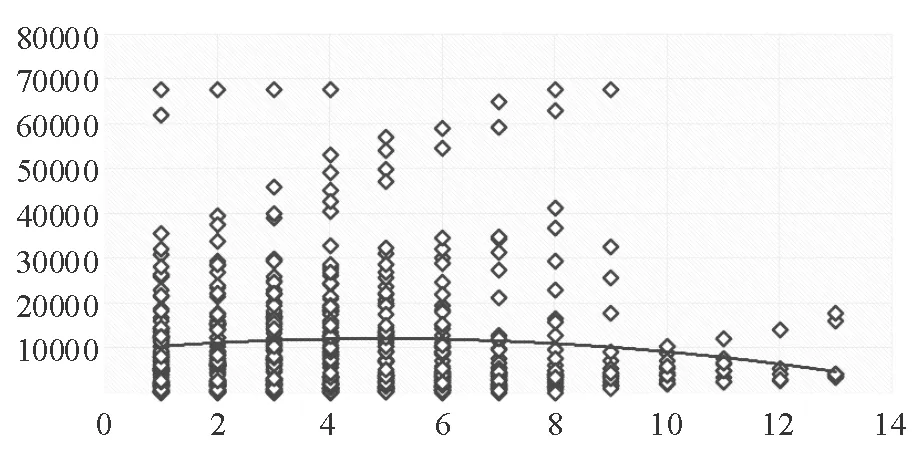

官员任期作为官员治理中最制度化也最具普适性的模式,是影响官员执政行为及努力程度的重要因素。我们梳理了改革开放以来我国官员任期制度变迁的历程,如表1所示。由表1可知,改革开放以来,我国官员任期制度经历了三次重要的改革,逐步对官员的任职年龄和任期提出了明确的要求。参照张军和高远(2007)度量省委书记任期的做法(即如果官员在1—6月上任,则当年记为其任期第一年;如果在7—12月上任,则下一年记为任期第一年;并合并计算担任省长再升任省委书记的任期)。我们绘制了省委书记任期和国内生产总值的关系图,见图2。由图2可知,省委书记任期与国内生产总值的拟合线总体上呈倒U型。

表1 改革开放以来我国官员任期制度变迁历程

图2 省委书记任期与国内生产总值

国内生产总值数据来自《中国统计年鉴》,省委书记任期数据来自手工整理

任期制度对于经济具有重要影响。政治经济周期理论认为,面对任期约束的官员往往会策略性规划其政治生涯,以极大化其“任职回报”(Nordhaus,1975)。如果官员在某一职位任职时间过长或面临年龄限制而即将终结任期,就会改变目标函数和决策方式,弱化激励水平;如果官员预期的任职时间仅是短暂的或过渡性的,那么官员会采取短视行为(张军和高远,2007)。Buchanan和Congleton(1994)则发现当官员认为其会留任时,倾向于偏离选民的偏好。Garcia.Vega et al(2005)通过西班牙17个地区的数据发现任期与经济发展呈非线性关系。国内文献研究发现官员任期与地方经济增长(张军和高远,2007;王贤彬和徐现祥,2008)、地方民生投入(罗党论,佘国满和邓可斌,2015)、城市商业银行贷款(钱先航、曹廷求和李维安,2011)、地区信贷投放和投资周期(谭之博和周黎安,2015)、地方国企过度投资(曹春方、马连福和沈小秀,2014)、地方国企捐赠(曹春方和傅超,2015)和企业研发投入(李后建和张宗益,2014)等均呈倒U型关系。

2.2.3官员异地交流

官员任职回避制度是中国传统政治智慧的产物。表2中我们整理了改革开放以来我国官员异地交流制度变迁历程。由表2可知,我国官员异地交流制度大致经历了4次改革。2006年8月,中共中央办公厅颁布《党政领导干部交流工作规定》,旨在推进干部交流工作,进一步优化领导班子结构,提高领导干部的素质和能力,加强党风廉政建设,促进经济社会发展。我国官员异地交流存在明显的制度优势。第一,官员异地交流使地方官员摆脱或者削弱原有社会关系的束缚,利于更好地执行中央政策,且在一定程度上防止腐败(陈绪群和赵立群,1996;王琳森,2009)。第二,官员异地交流利于促进地区之间的交融与合作,逐步实现资源共享和经验交流,从而缓解市场分割带来的资源低效配置。刘本义(1998)认为东部地区的官员到西部任职能引入东部经济发展的经验。第三,异地交流有利于中央解决信息不完全的问题(Huang,2002),被异地交流的继任官员在逐步了解地方实际情况后向中央传递全新的当地信息,可揭露前任可能会向中央隐瞒的不利信息。

表2 改革开放以来我国官员异地交流制度变迁历程

我们参照张军和高远(2007)度量省委书记任期异地交流的做法(即如果省委书记属于中央或外省调入的,则赋值为1;若从本省直接升任,则为0,绘制了省委书记异地交流与国内生产总值图(见图3)。由图3可粗略地得知,省委书记异地交流会提高国内生产总值。大量实证研究也支持官员交流效应,即官员异地交流有利于地方经济增长(徐现祥、王贤彬和舒元,2007;张军和高远,2007)、反腐败(陈刚和李树,2012)和市场一体化进程(魏建和王安,2016)等。徐现祥、王贤彬和舒元(2007)基于1978—2005年省长(书记)交流样本构造了省长(书记)与省区相匹配的面板数据,采用倍差法从地方官员交流的角度考察地方官员对辖区经济增长的影响。研究发现,我国存在正的省长交流效应。整体而言,省长交流能够使流入地的经济增长速度提高1个百分点左右。这种省长交流效应是通过在流入地采取大力发展二产、重视一产、忽视三产的产业发展取向实现的。张军和高远(2007)亦证实官员交流有利于辖区经济增长。陈刚和李树(2012)基于1998—2009年中国的省长、省委书记交流样本,首次系统评估了官员交流的反腐败效应。结果发现:官员交流显著降低了流入地的腐败程度;同时,官员纵向交流与横向交流的反腐败绩效并没有显著的差异,但省长交流的反腐败绩效要优于省委书记交流。此外,官员任期与腐败程度之间存在U型的曲线关系。

图3 省委书记异地交流与国内生产总值

国内生产总值数据来自《中国统计年鉴》,省委书记异地交流数据来自手工整理

然而,官员异地交流很可能造成官员短视,往往把交流到另一地区的任职看成是过渡性任期(顾万勇,2006)。此外,被异地交流的官员任职初期可能不熟悉当地环境而难以提高工作效率,损害当地经济增长。因此,官员异地交流这一做法也要审慎运用,不可盲目。

2.2.4官员更替

官员的任期制度和异地交流制度决定了我国官员更替成为一种常态。官员更替所引发的政治不确定性和政策不确定性,是政治影响经济决策的重要途径。西方文献大多研究政治选举引发的不确定性对宏观经济和微观企业的影响(Barro,1991;Alesina and Rodrik,1994;Jones and Olken,2005;Julio and Yook,2012;Liu,2010;Durnev et al.,2012)。在宏观经济方面,Biakowski,Gottschalk and Wisniewski(2008)对OECD 27个国家的研究表明,政府选举与股票市场波动存在显著的正相关关系,而这一关系在美国股票市场中也得到了验证(Gemmill,1992 ;Li and Born,2006)。Julio and Yook(2011)考察了选举对于跨国资本流动的影响,表明当美国或目的地国家大选时,由美国公司流向国外附属公司的FDI会显著下降。Gao and Qi(2012)则研究了政治不确定性对美国市政债券市场的影响,发现由于市场对未来不确定性的担忧,在选举年发行债券的成本平均要比非选举年高7~8个基点。在企业微观方面,Durnev(2011)和Julio and Yook(2012)检验了一国选举所导致的政治不确定性影响公司的投资行为。Durnev(2011)发现相对于非选举年,公司在选举年的投资-股价敏感度要低40%;Julio and Yook(2012)对48个国家的研究也发现,公司在选举年份的投资支出平均要比非选举年少4.8%;Boutchkova et al(2012)则考察了政治风险对政治敏感行业公司回报波动的作用,表明当政治风险较大时,那些政治敏感行业公司会有更大的回报波动。

我国分权改革赋予了地方官员较大的权力去自主发展地方经济和制定经济发展政策(Li and Zhou,2005;傅勇、张晏,2007;周黎安,2007;Xu,2011)。官员更替往往伴随着已有政策的中断和新政策的推行,是政策不确定性的重要构成部分,会影响宏观经济增长和微观企业行为。

在宏观经济方面,官员更替导致的政策不确定性使中国经济呈螺旋式增长态势。王贤彬、徐现祥和李郇(2009)以1979—2006年我国29个省区的官员更替数据为对象进行研究,结果发现,省长、省委书记更替主要负面影响辖区的短期经济增长波动,并非长期经济增长趋势。杨海生、才国伟和李泽槟(2015)以地级市官员变更比例度量政策不连续性,研究发现新任市长为快速做出政绩,短期内会实施大量新政,致使政府消费扩大、财政赤字扩张,导致财政效率损失,尤其是地级市市长变更。每有一位市长更替,该省份财政效率下降约0.15个百分点。市长任期对财政效率有U型影响,新市长上任1年内换届过渡时政策不连续最明显,官员任期对财政效率产生负面影响,1年后地方财政效率逐步回升。罗党论和余国满(2015)通过对2004—2012年我国省级、地级市发债数据的实证分析,发现由官员更替引发的不确定性会显著降低城市的发债概率,并缩小发债规模,提高城投债的发债风险,增加发债成本。当变更引发的不确定性程度更高或当城市面临更大的偿债压力时,官员更替对发债成本的影响更加显著。

在微观企业方面,官员更替带来的政策不确定性影响企业投资支出(陈艳艳和罗党论,2012;徐业坤、钱先航和李维安,2013;曹春方,2013)、风险承担(钱先航和徐业坤,2014)、银行信贷(雷光勇、王文忠和邱保印,2015)和R&D支出(何山和李后建,2014;李后健,2016)等各方面。陈艳艳和罗党论(2012)借用地方城市市长更替视角,考察2000—2008 年277个地区的地方官员更替对辖区企业投资行为的影响。结果发现:地方官员更替导致辖区企业的投资支出增加,投资效率下降;官员更替频率越高,辖区内企业投资波动率也越高。钱先航和徐业坤(2014)基于官员更替的视角,采用2004—2008年民营上市公司样本,考察市委书记更替对企业风险承担的影响及民营企业家政治身份的作用。结果表明,相比非更替年份,官员更替年份企业的风险承担更大,且这种作用不会提前或滞后。此外,官员更替将冲击已有政企利益联盟,在新任官员上任之初,围绕前任官员建立起来的人情关系网已经断裂(陈刚和李树,2012),这会影响官员更替地区的企业通过慈善捐赠等“政治献金”(戴亦一、潘越和冯舒,2014;贾明、向翼和张喆,2015)或非正常更换高管(潘越、宁博和肖金利,2015)等方式重建政商关系。潘越,宁博和肖金利(2015)以2006—2012年沪深两市的地方国有企业为研究样本,研究发现,市委书记更替导致市委直管国有企业的高管发生非正常变更的可能性显著增加。

2.2.5官员人口学特征

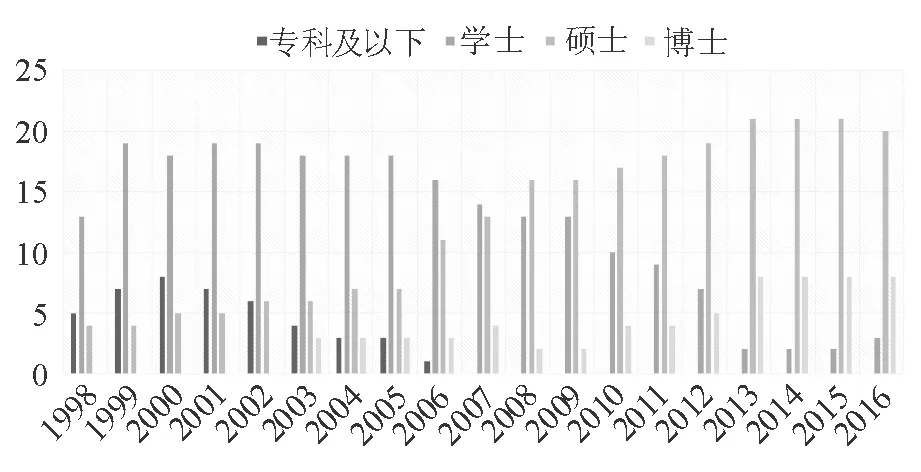

干部人事管理制度作为一种隐性的官员治理方式,有很大的弹性来扩充其内容。近年来,虽然没有明文对官员的年龄和学历背景做出规定,但我国省部级官员的学历越来越高,且文科居多。由图4和图5可知,我国省委书记的平均年龄趋于老龄化,但是省委书记的学历逐步提升。2006年及以后不再有专科及以下学历背景的省委书记,学士背景的省委书记逐年减少,硕士和博士背景的省委书记逐年增加。

图4 省委书记平均年龄年度分布

省委书记年龄数据来自手工整理

图5 省委书记学历背景年度分布

省委书记学历背景数据来自手工整理

官员所面临的同质化政治激励,会因其个体禀赋而异。官员的个人特性对于解释经济增长有显著的意义(Levitt,1996;Jones and Benjamin,2005)。近年来关于官员年龄、籍贯、学历等人口特征的文献逐步兴起。纪志宏等(2014)发现,银行信贷规模、信贷质量与地方政府主要官员年龄呈倒U型关系,信贷规模峰值出现在地方官员54岁左右。曹春方和马连福(2012)以2001—2009年A股发生募资变更的地方国有上市公司为样本研究发现:官员年龄越小、学历越低,地方国企募资变更概率越高;随着任期的增加,募资变更概率呈现倒U型变化;官员年龄越小或学历越低的官员任期接近4年时,募资变更的概率更大。张军和高远(2007)研究发现在都是异地交流干部的属性下,本省籍的官员总体上比非本省籍官员的经济业绩高一些,尤其对于东部地区的官员。Besley et al.,(2011)采用1875—2004年全球超过1000位领导人的数据,研究发现领导人的受教育水平越高,经济增长越快。Dreher等(2009)也通过72个国家的样本证实政府领导人的专业背景及受教育程度会影响本国市场化改革的实施。

3 结论与展望

基于以上政治经济学角度,深入探析中国分权制度改革和官员治理体制对中国转型经济发展的重要影响,我们可以发现中国分权制度改革赋予了官员发展地方经济的原动力,但分权易导致地方政府各自为政,“诸侯经济”分隔市场一体化。中国特色的官员治理体制是分权激励地方官员发展当地经济的重要保障。官员“晋升锦标赛”作为一把双刃剑,激励经济发展的同时又引入区域间恶性经济竞争的问题。包含官员任期、异地交流、更替等的干部人事治理作为一种隐性治理,在一定程度上弥补了“晋升锦标赛”的不足,最大程度上激励了官员发展当地经济。然而,当前我国经济发展依然面临国内官员短视、腐败蔓延、贫富差距拉大、市场分割和环境污染,国际间贸易摩擦不断和外部风险加剧等问题与挑战。特别是,目前在面临中美贸易摩擦不断升级、甚至有可能演变成贸易战的形势下,我国应如何维持、促进经济增长?这一问题的回答对我国当前的官员治理机制提出了新的要求。我们认为,中国未来可能需要在以下方面不断完善分权制度改革和官员治理体系,以进一步推动经济发展。

在分权制度改革方面,一方面,应不断优化中央与地方政府之间的关系,减轻中央与地方财政在事权与支出责任划分、收入划分和转移支付等方面的问题。例如,针对事权与支出责任划分问题,应结合财政支出的类型来平衡中央和地方的支出责任,义务教育和住房保障等地方激励不足的部分,由中央和地方政府共同负担,基础设施和市政建设等地方激励充分的部分由地方政府承担。针对收入划分问题,营改增取消了营业税,使地方政府只能依赖增值税和所得税来保障财政收入,这会进一步激励地方政府招商引资扩大重工业生产,产业转型困难、产能过剩和环境污染等问题将进一步加剧。未来可能需要优化增值税和个人所得税的中央与地方分享比例。针对转移支付问题,应不断降低中央与地方的信息不对称程度,减少“会哭的孩子有奶吃”的财政资源错配现象。另一方面,在地方政府间财政关系处理上,应引导地方政府不断合作,打破市场分割分享规模经济,或者在行政边界等地域协同处理环境污染以降低各自的财政支出等。

在官员治理体系方面,首先,需要改变考核地方官员的指标体系,由一种比较单一的增长指标变成更具综合性的指标体系,需要纳入环境质量及相关要素,如绿色GDP指标,以尽量减少地方官员的努力配置扭曲。其次,适当增加新闻媒体的监督作用。这样可以大幅度降低上级政府考察地方官员所需的信息成本和设计指标的困难,从而从根本上减少对“晋升锦标赛”模式的依赖。最后,不断完善干部人事管理制度,建立起能上能下、能进能出、有效激励、严格监督、竞争择优、充满活力的用人机制,创造尊重知识,尊重人才,有利于优秀人才脱颖而出、健康成长的社会环境,实现人才资源的整体开发与合理配置。

十九大以来,政府确实在上述方面有了一定的改进,比如所倡导的绿色经济概念,绿水青山就是金山银山。我们需要继续在这些方面吸取上述前人的经验教训,以理论为指导,加大政府治理体制改革力度,更好地促进经济增长。