基于析因设计的中药熏蒸治疗血热型银屑病研究*

2019-02-25唐盛琳郭婉军聂文洁

唐盛琳,郭婉军,聂文洁

(1.上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院皮肤科,上海 200437;2.上海市闵行区中西医结合医院,上海 200241)

银屑病,中医称之为白疕、疕风、蛇虱、蛇风、干癣、风癣、白壳疮、松皮癣等,是一种常见、易反复的慢性炎症性皮肤病,患病率约为1%~3%[1],主要病理改变以角质形成细胞过度增生、炎性浸润为主,严重影响患者的身心健康。中医学认为,银屑病的病机以肝肾阴虚、血虚风燥为本,湿热蕴结为标,湿热浸淫肌肤,出现红斑、鳞屑[2]。在古代,中国就采用中药药浴的方法治疗银屑病,并取得良好疗效,该疗法与国外不断推广的汽浴疗法有异曲同工之妙。本院长期坚持使用中药熏蒸治疗银屑病且疗效显著,现选取2016年10月—2017年12月的银屑病住院患者90例,试通过析因设计探究中药熏蒸治疗血热型银屑病的影响因素,报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料 选取2016年10月—2018年1月的银屑病患者90例,按入院先后顺序进行随机分组,分为9组,所有受试患者均签署知情同意书。90例患者中女28名,男62名,年龄:18~60岁,平均年龄49.8岁;病程:0~20年,均为血热证患者。按两因素三水平的析因设计方法进行分析。两因素即温度组、时间组,三水平即温度组(38、40、42℃)、时间组(20、25、30 min),分为9组进行试验,每组患者年龄、病情严重程度等基本资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 不同组别患者一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 中医证型诊断标准 参照《上海市中医病证诊疗常规》(上海市卫生局主编,上海中医药大学出版社,2003年第2版);《中药新药临床研究指导原则》(中国医药科技出版社,2002年第1版)。

血热型:皮疹呈红色,新的皮疹不断出现,出现较多鳞屑且易于剥除,基底部点状出血,或瘙痒,时常伴有口干舌燥、心烦易怒、便干尿黄等症状。舌质红,苔黄腻,脉弦滑。

1.2.2 西医诊断标准 参照赵辨主编的《临床皮肤病学》:皮损边界清晰,出现红色的斑丘疹,表面覆盖有多层的银白色鳞屑,搔抓后易于脱落,底部露出淡红色的半透明薄膜,刮除薄膜则可见到点状出血(Auspitz征阳性),西医明确诊断为银屑病者。

1.2.3 纳入病例标准 1)明确诊断为寻常型银屑病患者,中医诊断为血热型;2)年龄:18~60 岁;病程:0~20 年;3) 签署知情同意书;4)1 个月内没有使用任何治疗银屑病的药物,且6个月内没有使用激素。

1.2.4 排除标准 1)不符合诊断标准者;2)3个月内曾进行系统治疗,包括大面积外用强效皮质类固醇或免疫抑制剂;3)合并心脑血管、肝肾以及造血系统等严重的原发性疾病或精神病患者;4)妊娠、准备妊娠或哺乳期妇女;5)未按规定用药,无法判断疗效,或资料不全等影响疗效或安全性判断者。

1.2.5 治疗方法 治疗组均使用凉血潜阳法中药:菊花、苦参、蛇床子、地肤子、白癣皮、丹参等进行熏蒸治疗。

1.2.6 试验分组 采用随机分组的方法,按两因素三水平的析因设计方法进行分析,两因素即温度组、时间组,三水平即温度组(38、40、42℃)、时间组(20、25、30 min),采集 90 例住院患者,分为 9 组进行试验,每组患者年龄、病情严重程度等基本资料无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.2.7 疗效测定 各组治疗前和治疗后14 d进行银屑病面积与严重指数(PASI)评分,疗效指数=(治疗前 PASI-治疗后 PASI)/治疗前 PASI×100%,疗效评价按疗效标淮参照国家中医药管理局《中医皮肤病证诊断疗效标准》。皮损全部消退,或仅留几个不明显的小块皮损,PASI分值下降95%以上,痒感消失,疗效指数≥95%为痊愈;皮损PASI分值下降70%~94%,痒感明显减轻,70%≤疗效指数<95%为显效;皮损PASI分值下降30%~69%,痒感减轻,30%≤疗效指数<70%为有效;皮损PASI分值下降不足30%,痒感无减轻,疗效指数<30%为无效。

1.2.8 统计学方法 采用现代数理统计方法(SPSS 21统计软件)对临床数据进行分析、整理。通过熏蒸时间、熏蒸温度两个因素进行三水平析因设计,熏蒸时间分38、40、42℃三个水平,熏蒸时间分为20、25、30 min三个水平,采用2×3两因素三水平析因设计,共9种组合,每组10例,共90例。

2 结果

2.1 2×3析因设计各组PASI评分下降值比较试验具体设计及各组PASI评分下降值见表2。

表2 2×3析因设计各组PASI评分下降值比较

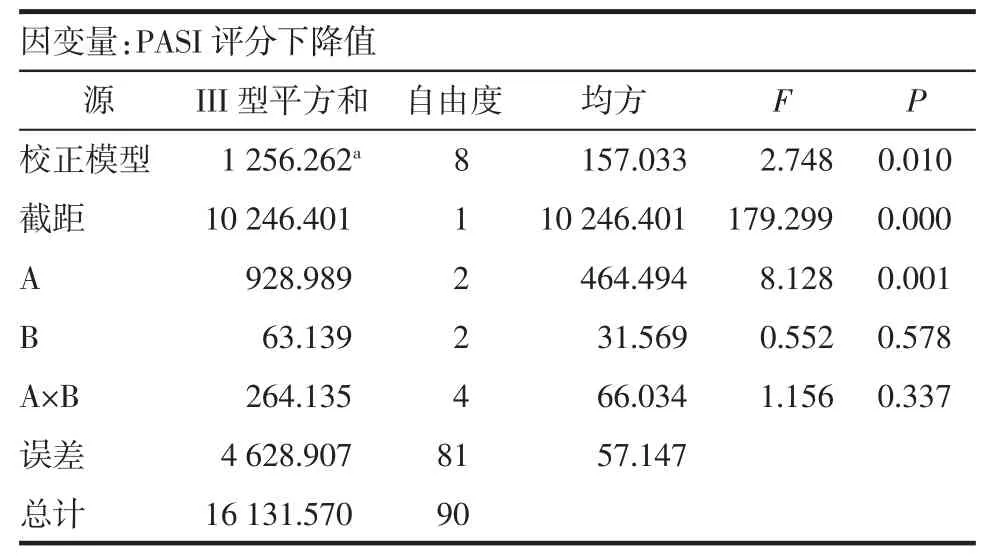

2.2 析因设计方差分析结果 各组治疗前和治疗后14 d进行PASI评分,疗效指数=(治疗前PASI-治疗后PASI)/治疗前PASI×100%,以治疗后14 d的PASI评分与治疗前的PASI评分差值为观察指标,使用析因设计分析各组情况,见表3。在α=0.05水准上,模型 Corrected Model检验 F=2.748,P<0.05,模型有统计学意义。在时间与温度的交互作用统计分析结果中,F=1.156,P=0.337(P>0.05),提示时间、温度之间的交互作用无统计学意义,同时在分析时间的单独效应结果中表明,F=0.552,P=0.578(P>0.05),差异无统计学意义。但是,就温度的单独效应结果来看,F=8.128,P=0.001(P<0.05),差异有统计学意义,即不同的温度对PASI评分下降值具有显著影响。进一步分析,38、40、42℃3个不同水平的温度差异对PASI评分下降值影响也存在差异,相较于38、40℃这两个温度水平,42℃温度条件下对PASI评分降低更为显著,具体见图1。

表3 析因设计的方差分析

图1 温度和时间对PASI评分下降值交互作用示意图

3 讨论

银屑病是以红斑、鳞屑为主要表现的慢性炎症性皮肤病,多在冬季加剧,频频发作,全身均可发病,以头皮、四肢伸侧较为常见,且病程长,病情顽固[3]。青壮年常常首次发病,发病后对患者的身体健康和精神状况造成严重影响。西医治疗银屑病常常是运用糖皮质激素软膏、阿维A药物等,在进行治疗的同时也阻碍皮损皮肤的修复,长时间使用更容易造成皮损角化增生,产生耐药性。而本研究对银屑病患者使用中药治疗,能有效缩短患者的病程,降低银屑病的复发率,减少药物的不良反应,提高患者的生活质量。

中药熏蒸是一种物理疗法,通过中药雾化的温热效应与中草药结合,肌肤受到热以及药物的作用,加速血液循环,促进炎症消散,由表及里,起到疏通脉络、活血化瘀、祛风除痹的作用。中药熏蒸治疗还能软化皮损处的异常角化,恢复上皮细胞功能[3]。有研究表明[4-5]中药熏蒸在治疗寻常性银屑病方面疗效显著,能够缩短患者的急性发作治疗周期,同时对慢性患者也有良好疗效,其不良反应小,成本低,操作方便,被患者钟爱。

熏蒸方用菊花取其质清轻,入肺而治皮毛,味甘、苦,性微寒,《神农本草经》载:“菊花,主诸风头眩、肿痛,目欲脱,泪出,皮肤死肌,恶风湿痹,利血气。”且有清肝凉血、通利皮肤、气血之功;苦参、蛇床子、地肤子等具有清热、解毒、燥湿、祛风、止痒等功效;《药性论》云:“白癣皮,治一切热毒风,恶风,风疮、疥癣赤烂,眉发脱脆,皮肌急,壮热恶寒。”在本方中,白癣皮功能消肿收敛,且暗含“以皮治皮”之意;当归可散瘀镇痛、补气益血、生肌润肤,并且当归挥发油具有较好的皮肤渗透性能,可通过改变角质层结构,使细胞间隙增大,从而有利于药物透皮吸收;丹参能活血化瘀、杀虫止痒,诸药合用共同作用于皮损部位,从而更切实地祛除皮损,提高疗效。

药物应用于皮肤外侧,经被动扩散进入皮肤内侧组织或体循环的过程称为经皮吸收,其吸收效率受到温度、时间、湿度、药物浓度等多种因素的影响[6-7]。在研究中发现42℃×25 min与42℃×30 min组的疗效明显优于其他组合,这是由于患者普遍感觉42℃×25~30 min的温度比较能够接受且舒适度高、可以耐受,如时间过长可致患者感觉胸闷、气促、不利于皮疹消退。同时也有研究表明[9],人体的发热反应是一种自我保护的形式,人为地将局部体温提高到42℃左右,可极大限度地增加局部组织、细胞的代谢速度,加快血液循环,改善内环境,降低炎性物质对组织的影响程度。也有文献表明重复的温热刺激在40℃~43℃时能够促使TRPV1、TRPV2的激活、同时皮肤对热的敏感性会增加,产生电元激活反应出现平台期[8-9],增加药物的吸收,提高治疗效果。

本研究通过使用析因设计,既能够整体考虑、综合比较,又能够保证试验的次数合理,能切实提高两因素三水平试验的效率。同时本次试验在设计过程中符合析因设计的特点,即“均匀分散、整齐可比”。在经费以及人员有限的情况下,两因素三水平的析因设计为最好的选择,但是本研究只适用于银屑病血热证患者。今后仍应在中药熏蒸治疗护理方面不断完善,银屑病血瘀证、血虚证患者中药熏蒸的最佳时间与温度组合尚待进一步研究。