传染性单核细胞增多症患儿外周血B淋巴细胞中免疫抑制因子的表达及意义

2019-02-22谭艳芳黄小平姜涛欧阳文献唐莲李双杰

谭艳芳 黄小平 姜涛 欧阳文献 唐莲 李双杰

病毒感染后免疫异常是EB病毒(EB virus,EBV)相关感染性疾病的重要发病机制,免疫细胞表面表达的多种免疫抑制因子可抑制免疫细胞的增殖及活化、下调免疫反应从而达到免疫抑制的作用[1]。本项目以健康儿童和传染性单核细胞增多症(infectious mononucleosis,IM)患儿为研究对象,动态监测免疫抑制检测点〔如程序性死亡受体-1(programmed death 1,PD-1)及其配体(PD-L1)、细胞毒性T淋巴细胞相关抗原-4(cytotoxic T lymphocyte antigen 4,CTLA-4)、含T细胞免疫球蛋白和ITIM结构域蛋白(T cell Ig and ITIM domain,TIGIT)〕在IM发病机制中的作用,为临床治疗提供科学理论依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择2017年4月—9月湖南省儿童医院59例IM住院患者,分别于急性期和恢复期抽血,并签署知情同意书。另选本院20例健康体检儿童作为正常对照组,无EBV感染症状和体征,肝脏生化指标正常,按性别、年龄匹配。

1.1.1 IM诊断标准 IM诊断符合《儿童主要非肿瘤性EB病毒感染相关疾病的诊断和治疗原则建议》[2],既往无 EBV 感染史。

1.1.2 排除标准 合并其他器官基础疾病者及不合作者。

1.1.3 实验室确诊病例 符合下列临床指标中任意3项及实验室指标中第1~3项中任意一项。

1.1.3.1 临床指标 ① 发热;② 咽峡炎;③ 颈部淋巴结肿大;④ 脾脏肿大;⑤ 肝脏肿大;⑥ 眼睑水肿。

1.1.3.2 实验室指标 ① 抗EBV-衣壳蛋白(viral capsid antigen,VCA)-免疫球蛋白M(immunoglobulin M,IgM)和抗EBV-VCA-IgG抗体阳性,且抗EBV核心抗原(EB nuclear antigen,EBNA)-免疫球蛋白G(IgG)阴性;② 抗EBV-VCA-IgM抗体阴性,但抗EBV-VCA-IgG抗体阳性,且为低亲和力抗体;③ 双份血清抗EBV-VCA-IgG抗体滴度升高4倍以上;④ 外周血异型淋巴细胞比例≥0.10和(或)淋巴细胞计数(lymphocyte,Lym)升高(≥5.0×109/L)。

1.1.4 IM表现

1.1.4.1 急性期 有发热、咽峡炎、颈部淋巴结肿大、肝脾肿大,白细胞计数升高(>10×109/L)。

1.1.4.2 恢复期 体温正常持续1周以上和(或)发病2周以上、无咽峡炎、肝脏缩小等临床症状缓解。

1.2 实验方法

1.2.1 临床资料收集 详细记录临床各项资料,包括基线资料,如姓名、性别、年龄、热程(患者发热以腋温≥37.5 ℃为标准,从第1天开始计算,到体温恢复正常并稳定48 h为止;第2天08:00有发热则记为发热1 d,无发热则不计入内)以及肝脏肿大(4岁以下为2 cm以上、4岁以上为可触及)、脾脏肿大(肋下1 cm以上)、转氨酶升高〔丙氨酸转氨酶>40 U/L和(或)天冬氨酸转氨酶>40 U/L〕、EBV-DNA定量(>400拷贝/mL为升高)等临床症状、体征和实验数据。

1.2.2 EBV抗体检测 抽取静脉血2 mL,采用酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)测定EBV的4种抗体,包括早期抗原(early antigen,EA)-IgG、VCA-IgM、VCA-IgG和EBNA-IgG。

1.2.3 EBV-DNA含量 标本为血浆或血清,采用荧光定量聚合酶链反应系统进行检测(正常参考范围:<400拷贝/mL)。

1.3 统计学方法 使用SPSS 18.0软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,非正态分布的计量资料以中位数(四分位数间距)〔M(QR)〕表示;两变量间相关性分析,符合正态分布数据采用Pearson相关分析,符合非正态分布数据采用Spearman相关分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 59例IM患者中男性35例(59.3%)、女性24例(40.7%);年龄1岁1个月~10岁10个月;平均热程(6.02±3.40)d;59例中有34例于恢复期抽血复查(其余25例患儿因检测血标本不合格或出院时未抽血),故IM恢复期组共纳入34例。各组年龄、性别比较差异均无统计学意义(均P>0.05),说明有可比性。

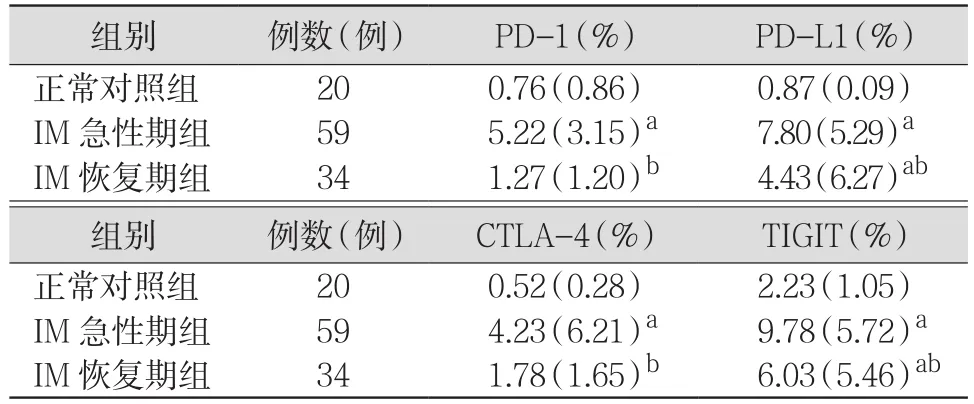

2.2 3组免疫抑制因子表达水平比较 与正常对照组比较,IM患者急性期组PD-1、PD-L1、CTLA-4、TIGIT在B淋巴细胞上表达水平均明显升高(P<0.05);在IM恢复期组上述各指标均有所恢复,其中PD-L1、TIGIT与正常对照组比较差异均有统计学意义(均 P<0.05)。且恢复期组 PD-1、PD-L1、CTLA-4、TIGIT与急性期组比较差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 各组免疫抑制因子在外周血B淋巴细胞上表达水平的比较〔M(QR)〕

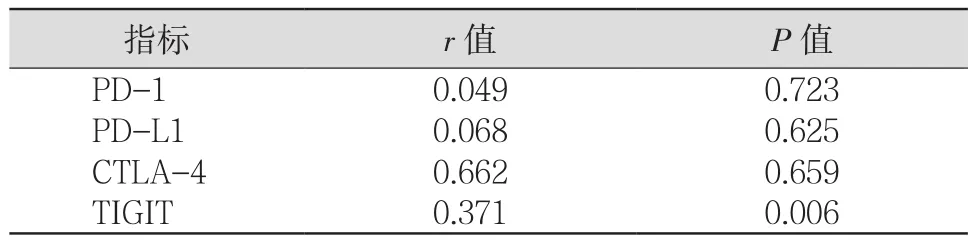

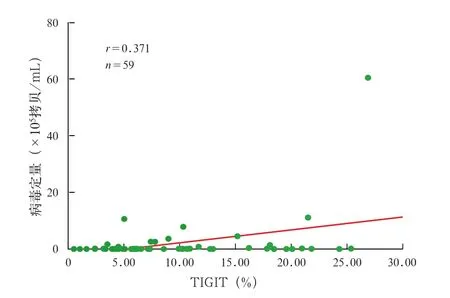

2.3 免疫抑制因子在IM患者外周血B细胞上的表达水平与EBV-DNA定量的相关性 共59例急性期患儿查EBV-DNA,平均为(8.44±2.04)×105拷贝/mL。相关性分析显示,EBV-DNA定量与PD-1、PD-L1和CTLA-4表达无相关性,但与TIGIT表达呈明显正相关。相关性分析公式如下:Y=-235 242.276+45 480.922X(r=0.371,P=0.006)。见表 2,图 1。

表2 免疫抑制因子在IM患者外周血B细胞上表达水平与EBV-DNA定量的相关性

图1 TIGIT在IM患者B细胞上的表达水平与EBV-DNA定量的相关性

3 讨论

IM是由EBV原发感染引起的急性感染性疾病,临床上以发热、咽喉痛、眼睑浮肿、肝脾和淋巴结肿大及外周血出现异型淋巴细胞等为特征,临床不典型病例逐渐增多,给诊断和治疗带来一定的困难。EBV主要累及B淋巴细胞和T淋巴细胞,受感染的B淋巴细胞表明抗原发生变化,生成EBV特异性抗原,引起T淋巴细胞免疫应答而转化为CD8+T细胞,CD8+T细胞能杀伤感染的B细胞,有效清除EBV,从而导致IM一系列临床症状呈自限性[3]。

以往研究显示,免疫细胞表面存在正性刺激因子和免疫抑制因子表达,其相互维持免疫应答和免疫耐受,如果免疫抑制因子过表达,与相应受体结合后,就会产生抑制性信号,从而下调免疫应答[4]。另外,婴幼儿时期IM典型病例很少,主要原因是婴幼儿不能对EBV产生充分免疫应答,因此,宿主的免疫应答在病毒清除过程中起着非常重要的作用。

PD-1主要在激活的T淋巴细胞和B淋巴细胞中表达,功能是抑制细胞的激活,从而使细胞呈无反应性。PD-L1是其配体,在病毒感染、肿瘤及某些免疫系统疾病患者中表达上调,形成免疫紊乱[5]。研究表明,PD-1与PD-L1结合在慢性乙型肝炎病毒感染中可以抑制效应T细胞的增殖和活化,同时抑制细胞因子分泌,为HBV逃避免疫应答发挥重要作用[6]。本研究还显示,PD-1/PD-L1在IM急性期表达上调,形成免疫抑制,而在恢复期较之前下降,为细胞免疫功能的恢复发挥正向作用,进一步造成病毒清除,这与IM的发病进程相符,由此推测PD-1/PD-L1可能在EBV复制和清除中发挥作用。

CTLA-4是T细胞上的一种跨膜受体,与B7分子结合后,能诱导T细胞无反应性,参与免疫反应的负调节,抑制细胞免疫和体液免疫反应[7]。Kared等[8]报道CTLA-4在慢性丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)患者外周血特异性CD4+T淋巴细胞上显著表达,从而抑制其活化,在使用相关阻断剂后特异性CD4+T淋巴细胞功能得以恢复,证实CTLA-4高表达参与HCV持续感染。本研究表明,CTLA-4在IM急性期表达上调,推测其与配体结合后产生抑制性信号,诱导机体免疫耐受,从而促进EBV清除。

TIGIT是一种新发现的免疫球蛋白超家族成员,主要表达于活化的免疫细胞表面,包括B淋巴细胞、T淋巴细胞、辅助性T细胞和NK细胞等。有研究显示,TIGIT可直接作用于T细胞,抑制T细胞活化,也可与抗原提呈细胞上的PVR结合,增强其分泌抗炎因子白细胞介素-10(interleukin-10,IL-10),从而抑制 T 细胞应答[9]。Fromentin 等[10]的研究表明,CD4+T细胞单个或联合表达PD-1、TIGIT、LAG-3在抗反转录病毒治疗中导致人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)感染持续加重。本研究显示,IM患者急性期有TIGIT表达,通过与恢复期34例IM患者自身对照比较发现,急性期TIGIT在B细胞上的表达水平高于恢复期,差异有统计学意义,这与前面的研究结果相符。推测TIGIT在病毒的急性感染状态下过表达,造成免疫失调,随着疾病恢复和病毒逐渐被清除,机体免疫功能趋于正常,其表达量也随之下降,以上研究表明免疫细胞表面的TIGIT表达可能与IM疾病进展相关。

欧阳文献等[11]报道全血EBV-DNA拷贝数在疾病恢复后会持续很长一段时间,故不建议判断IM病情时检测全血标本,宜使用血清或血浆标本,故本研究亦如此。已有研究显示,EBV-DNA定量与IM病情的严重程度有一定的相关性,有助于该病的诊断[12]。免疫反应失调可能造成EBV免于被自动清除,从而导致该病毒不断复制,甚至出现慢性感染的状态,由此估计细胞表面的免疫抑制因子过表达使其免疫应答下调,与EBV-DNA定量升高有关。因此本研究检测TIGIT在B淋巴细胞上的表达率并分析其与EBV-DNA定量的相关性,结果显示TIGIT在B细胞上的表达水平与EBV-DNA定量呈正相关,同时还显示,TIGIT在IM急性期表达明显上调,形成免疫失调,最终导致EBV不能被有效清除,使EBV-DNA定量升高。当然,由于样本量有限,仍需进一步扩大样本量验证该结果。本研究也显示,IM患者EBV-DNA定量越高,其临床症状越重,与以往研究结果一致。TIGIT是否可以作为重症IM的预测指标,后续实验还将进一步深入研究探索。